內容提要:本文試圖將東亞傳統社會的特征理解為“小農社會”,旨在不依賴封建制等西方概念,從東亞固有的特征去理解東亞傳統社會,同時以新視角去理解儒學、朱子學和社會構造的關系。儒學、朱子學一直以來被視為東亞傳統社會的共通點,但學界對于為何朱子學不僅在中國,而且在朝鮮和日本也成為支配性思想這一問題卻沒有展開充分的探討。本文試圖結合東亞三國的統治階層——士大夫、兩班、武士的存在形態對該問題進行闡釋。隨著16—18世紀東亞地區集約型稻作技術的確立,作為生產主體的小農經營逐漸形成,小農經營的普遍化又導致了統治階層與農業生產的分離。朱子學在朝鮮和日本獲得統治理念的地位,與統治階層的這一變化有緊密聯系。小農社會不僅成為我們今天所謂“東亞傳統”的核心部分,在19—20世紀的“近代化”過程中也維持了生命力。從這一意義出發長時段地考察東亞社會的歷史,可知其最大的分水嶺并不是“近代化”的前后,而是小農社會形成的前后。

關鍵詞:東亞傳統社會 小農社會 集約型稻作 傳統與近代 朱子學

一、東亞社會的共通性

(一)圍繞儒教與朱子學的討論

20世紀70年代以降,韓國和中國臺灣地區經歷了急速的資本主義發展,進入80年代,中國大陸的經濟開發取得了進展。在這一新局勢下,我們對數年前圍繞東亞經濟發展和儒教關系所展開的激烈討論仍然記憶猶新。這場討論現在已完全冷卻,討論之所以沒有得以進一步發展的原因之一,恐怕是圍繞經濟發展和儒教關系的討論不可避免地帶有其恣意性。儒教,尤其是中國宋代以后形成的新儒教(也就是“朱子學”)是極具綜合體系性的思想和世界觀,由于關注朱子學的內容不同,其與經濟發展關系的討論也可以隨之任意展開,這是這場討論難以擺脫的恣意性之所在。

在將東亞置于儒教這一共同的范疇下審視,并討論其與近代化乃至資本主義經濟發展關系的過程中,東亞何以發展成儒教社會這一根本性問題從未被提出和認真議論。但是我認為東亞發展成為儒教社會的背景中,內含了以下將要闡述的重要問題。

當試圖把東亞視作儒教社會時,儒教通常是指朱子學以降的儒教,因此本文的討論也只限定于朱子學以降。中國宋代以后形成的宋學之主體,毋庸贅言是被稱作士大夫的階層。這一士大夫階層,無論是與中國宋代以前的統治階層相比,還是與世界其他地區的前近代統治階層相比,都是具有獨特性的。關于其獨特性,島田虔次有很好的說明:

士大夫是什么呢?它是在唐代伴隨科舉制度而產生,至宋代成為一種難以撼動的勢力,一個獨特的統治階級。在經濟方面,他們經常成為地主,但這不一定是必須的條件。士大夫的特征,首先要在他們是知識分子這一點上,換言之,在他們是儒教經典之教養的保持者這一點上,即“讀書人”這一點上尋求。現在若稍稍周密地說,他們則是由于那儒教之教養(這同時也意味著能力)的緣故,故作那充分完美的應有之態,期待通過科舉而成為當政者(官僚)那樣的人們的階級。……那不是把出生作為原理的封閉的身份,而是把能力作為原理的開放的階級。其所謂的能力,就是儒教經典的教養的能力。

這樣的士大夫階層的存在形態,倘若與歐洲的領主階層比較,其差異是十分顯著的。在作為知識精英的這一點上,與伊斯蘭世界的烏力馬(ulama)階層具有共通之處,但在通過科舉成為官僚的理想這一點上,兩者卻存在很大的不同。

關于朱子(朱熹)之體系性完成的宋學,離開了上述士大夫階層的社會存在形態,這一思想體系就無法理解。在政治思想的層面,朱子學把以皇帝為頂點的官僚制統治體制作為大前提。雖然在朱子學以降的儒教中,圍繞著集權與分權的思想對立一直存在,但即便是以分權傾向為目標,也是在官僚制統治體制之構造內維持其主張的。而如歐洲封建社會的政治思想等,則以國家統治之私的分割作為本質,在這一點上,兩者具有決定性的差異。

從經濟基礎的層面又應如何看待士大夫階層呢?正如島田虔次所言,他們大多是地主,但地主并不是必要條件。而且不是所有的地主都屬于士大夫階層。如我們所知,圍繞著士大夫階層的地主性質,中國史研究者之間展開過許多論爭。圍繞著地主和其對立面的佃農之間的關系,即地主-佃農關系究竟是身份統治、隸屬關系,還是經濟關系占主導,存在過兩種尖銳的相互對立的見解。前者將士大夫-地主階層看作類似于歐洲中世紀領主階層的存在,進而導出了中國封建制論。但是這一見解沒有實證出宋代以后地主擁有獨立的統治機構、實行領域性統治的層面,因此只是部分地指出了地主所具有的領主的一面。而這種永無止境的論證本身,也可以說反映了士大夫階層社會性質的復雜性。

可見,士大夫階層作為以朱子學為代表的宋學的主體,無論在政治還是經濟層面,都是十分獨特的社會存在,其世界觀、社會觀的形成,理所當然是以他們的社會存在形態為前提的。不過,在朱子學作為外來思想被接受的朝鮮和日本,情況則有所不同。因為在朝鮮或日本,并非一開始就存在社會構造和朱子學之間的對應關系。而且朱子學是作為士大夫這一統治精英的思想而成立的,相比宗教的色彩,更帶有強烈的政治、經濟、社會思想的性質。因此在朝鮮或日本,朱子學的理念和社會現實之間必然會產生各種背離。即便如此,朝鮮和日本,尤其是朝鮮,為什么能夠對朱子學的接受達到如此深的程度呢?

在過去將東亞視為儒教社會的議論中,上述議題從來沒有被當作問題真正討論過,儒教社會的存在通常被當作不言而喻的前提,只談及其特征或比較之異同。本文將結合這一地區社會構造上的變動,對為何儒教社會在東亞得以形成這一問題進行考察。以中國宋代為端緒開始形成的朱子學及其在朝鮮、日本逐漸普及如果意味著東亞儒教社會的形成,那么這一形成難道不是該地區社會構造層面同質性變化的產物嗎?本文試圖從這一立場出發,對與朱子學的形成和接受相適應的社會構造變動進行探究。

(二)作為小農社會的東亞

那么,與朱子學的形成和接受相適應的社會構造是什么呢?我認為本文標題中所揭示的“小農社會”正是與之最相適應的社會構造。故此處有必要對本文中所說的小農社會的含義進行一些說明。

所謂小農社會,是指在農業社會中,無論是擁有自己的土地,還是租借他人的土地,基本上只是依靠自己及家庭勞動力而獨立進行農業經營的小農,其存在占支配地位的社會。即使使用自己及家庭成員以外的勞動力,其地位都是次要的。這樣的小農社會,很容易被理解成超越時代和地區的普遍性存在樣態,但其實到了某一時期以后,像東亞地區這樣小農占壓倒性比重的社會反倒成了例外。

當試圖把東亞視為小農社會時,這一社會與其他農業社會相比具有以下兩個重要特征。第一個特征可以歸納為:不存在中世紀及近代歐洲較為典型的、基于領主階層大土地所有的直營地經營。稍稍擴大一些講,也可以說是不存在基于政治統治階層的大土地所有的直營地經營。政治統治階層的大規模直營地,不僅在中世紀及近代的歐洲,在西亞、拉丁美洲也是普遍可以看到的。在東亞,像中國的士大夫階層或朝鮮的兩班階層這樣的政治統治階層,有時也可能是大土地所有者,但一般情況下他們不直接經營自己的土地,而是讓佃農進行租佃耕作。經營的主體是佃農的這一特征,與其他地區的大規模直營地是相區別的。

東亞小農社會還有一個重要特征是農業勞動者——稍稍擴大一些說,是難以稱作獨立經營主體的農業從業者——僅有少量存在。眾所周知,在與東亞相毗鄰的東南亞至印度次大陸的廣泛地區,農業從業者當中農業勞動者所占據的比重是相當高的,直至今日仍成為該地區的一大問題。在東亞,即使自己不擁有土地所有權,以佃農身份成為土地經營主體也是普遍現象,這一點是與東南亞和印度農村構造的根本差異。

本文中的小農社會具有以上含義,而我認為東亞小農社會的形成是比較晚近的現象。具體而言,中國經過宋代至明代的長時間變遷逐漸形成了小農社會,朝鮮是在朝鮮時代(1392年—1910年)后期,日本則是在江戶時代(1603年—1867年)前期小農社會才得以形成。而這一現象正是與朱子學的形成及其在朝鮮、日本被接受幾乎并行的。以下就對東亞小農社會的形成過程試作概觀。

二、 東亞小農社會的形成過程

(一)東亞在世界人口中占據的位置

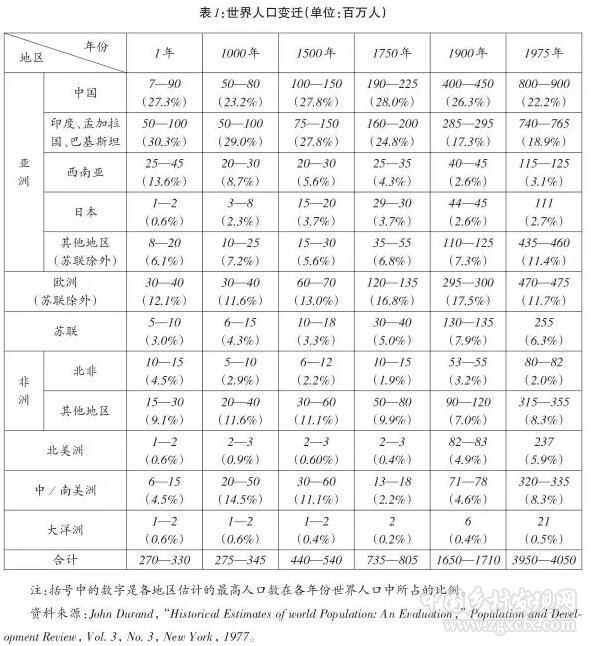

東亞地區現在是全世界人口最稠密的地區之一,但在歷史上并非一直如此。東亞小農社會的形成和這一地區的高人口密度有著緊密的關系,而東亞的高人口密度是在特定時期以后才發生的現象。表1是約翰·杜蘭德(John Durand)繪制的世界各地區估測人口數的變動表。根據此表可知,各地區的人口數變化并不是一致的,各地區都在特定時期會比其他地區呈現較快的人口增長趨勢。其結果是,各地區在世界總人口中所占的比例隨著時間不同而出現了較大的差異。

表1中,各年代、各地區的人口在世界人口中所占的比例,大致可以分為三大集合。第一集合是在公元1年和1000年的時點上,占世界人口比重最高的數值集合,包括印度次大陸、西亞、北非及非洲其他地區、中南美洲、大洋洲等地區。這一集合除了大洋洲以外,都是在早期就出現高度文明的地區,到了公元1000年以后這些地區的人口增加相對放緩。

第二集合是1500年以及1750年占世界人口比重最高的地區,包括東亞的中國和日本。

第三集合是1900年和1975年占世界人口比重最高的地區,亞洲其他地區(以東南亞為中心)、歐洲(蘇聯除外)、蘇聯、北美洲屬于這一集合。這一集合從人口史的角度看,是被稱作新興集團的地區,這一地區因工業化的發展和移民,在新時期出現了人口激增。

杜蘭德所展示的數值不過是估計值,科林·麥克伊韋迪(Collin McEvedy)和理查德·瓊斯(Richard Jones)采用同一方式獲得的估計值,有些部分與杜蘭德得出了稍微不同的結論。即便如此,在世界人口史中,東亞地區占據了十分獨特的位置這一結論本身是毋庸置疑的。與其他兩個集合相比,東亞的特征可以稱為中間期人口增加型,公元1000年至世界工業化真正意義上開始胎動的1750年期間,東亞地區實現了其他地區所沒有的急速人口增長。

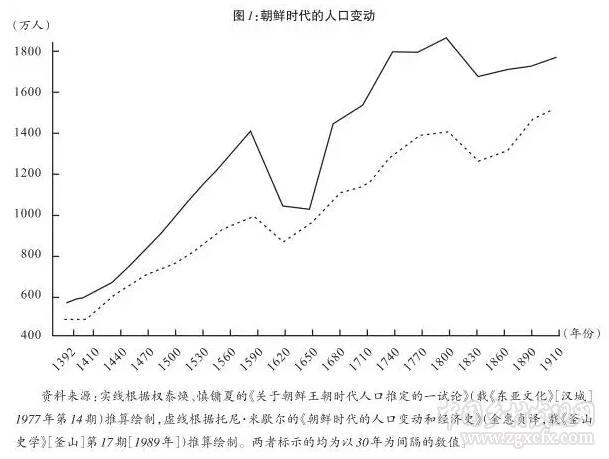

在杜蘭德繪制的表格中,朝鮮被包含在“亞洲其他地區”當中,近年的研究顯示,朝鮮無疑也在1000年—1750年期間實現了急速的人口增長。圖1是依據權泰煥、慎鏞夏的研究和托尼·米歇爾(Tony Michell)的研究成果進行圖表化后的朝鮮時代估計人口數變遷圖。兩個研究在絕對數值方面出現了較大的差異,但是兩者在總的趨勢上是完全一致的:朝鮮前期(1392年-16世紀末)人口順利增長,1592年以后因日本侵略而產生人口急速減少,17世紀以后恢復人口增長,18世紀中葉以后停滯乃至略微減少。

圖1展示了進入朝鮮時代以后的人口估計值,但目前還沒有研究對更早的高麗時代(918年—1392年)進行類似的估計。關于高麗時代的人口變動,李泰鎮曾有過一篇有意思的報告。李泰鎮廣泛調查了高麗時代人物的墓志銘,他以墓志銘上所記載的墓主子女的內容為線索,發現高麗中期武臣政權建立(1170年)以前子女早死現象很常見,但武臣政權期以后這一現象卻比較罕見。而且通過觀察歷代高麗國王的壽命,他還指出以武臣政權期前后為分界,國王的平均壽命延長了將近10歲,由此推斷以武臣政權建立為界出現了人口增長。當然李泰鎮自己也指出,國王或墓志銘中的人物往往屬于社會的最高階層,由此事實來判斷人口變遷有一定的局限性,李泰鎮所展示的有趣事實如果說反映了高麗中期以后的人口增長現象,那么圖1中所看到的朝鮮前期的人口增長趨勢應該可以理解為在前代趨勢之延長線上的。

根據近年的以上研究,可以判斷朝鮮也和中國、日本一樣,屬于中間期人口增長型。那么,東亞地區出現這樣的中間期人口增長的主要原因究竟是什么呢?

關于人口增長和生產技術發展之間的關系,眾所周知存在不同看法,大體上可以分為將人口增長看成生產技術發展的從屬變量以及將人口增長看成獨立變量兩種相互對立的看法。這一論爭似乎很難解決。本文不想介入這一問題的討論,只想從中確認東亞成為人口稠密地區的轉變是發生在1000年—1750年之間的事實。同時,這一時期是東亞農業史上的一大變革期也是不爭的事實。接下來,我將對此問題展開分析。

(二)中國宋代以后的農業變革

高谷好一依據廣博知識,將亞洲各地的稻作區域分為四大中心區和六個周邊區,對各種類型的稻作技術體系進行了介紹。以中國唐宋變革期為端緒開始的東亞農業大變革,可以理解為高谷好一分類當中的“華北型直播周邊區”稻作向“灌溉移植型”稻作的轉變。倘若將其放在農業整體中看,東亞農業經歷了從旱作農業到稻作農業的重心轉移。

眾所周知,中國的農業以所謂的唐宋變革期為界,經歷了大的轉變。其轉變的內容可以用農業先進地帶從華北的旱作中心農業向江南的稻作中心農業轉移來概括。關于這一通說,并非沒有不同看法,而近來針對宋代江南稻作技術的評價,對過去的這一通說展開了批判,以下對此稍作說明。

以往對宋代江南稻作農業的通說性理解可以概括如下:如“蘇湖熟、天下足”的宋代俗言所稱,蘇州、湖州一帶太湖周邊的三角洲(delta)地帶是當時最先進的農業地帶,在這里用堤防圍筑起來的被稱作圩田或圍田的水利田被大規模開發,在圩田或圍田上實施集約且高肥力的稻麥二作制。

對東南亞和三角洲稻作有專門研究的高谷好一最初對這一通說提出了疑問。高谷好一稱,如果借助東南亞和三角洲水文條件的相關知識來理解江南地區的三角洲,圩田或圍田這樣的地方并不具備實施集約型稻作的水利條件。而且他批判稱圩田的堤防只是自然堤防,圍田地帶的溪流(creek)是因漕運而存在的,并非因為水利。換言之,根據高谷好一的主張,圩田或圍田的稻作可以說是相對粗放型的,這與以往的認識有所不同。高谷好一進而表明了自己的見解:宋代的稻作先進地帶并不是三角洲地帶,而是圍繞山間地區流出許多支流而形成的支流河谷平原地帶。

接受了高谷好一的這一問題意識,近來足立啟二、大澤正昭等中國史研究者也陸續發表了支持高谷好一見解的研究。在足立啟二、大澤正昭的研究中,對于宋代稻作集約化的代表農學著作——陳敷《農書》的再檢討尤其值得矚目,他們揭示該書中記載關于中耕除草的精心作業或施肥都是以支流河谷平原的耕地為對象展開的,這些研究摧毀了過去通說中將陳敷《農書》所載的技術與圩田、圍田的筑造直接聯系起來的基本依據。足立啟二還進一步論證,太湖周邊的三角洲地帶成為稻作先進地帶要到明代以后,其基礎條件是對流入、流出太湖的水進行調節的水利設施的廣泛建造。

以上介紹的近年研究成果顯示,中國農業的重心從華北旱作向江南稻作轉移這一大的基本框架并沒有改變,但將江南稻作的發展看作經歷了兩個階段的看法則更為妥當,即宋代以支流河谷平原為中心的稻作階段與明代以后以三角洲為中心的稻作階段。這里需要關注的是江南稻作的中心從支流河谷平原向三角洲的轉移。這是由于盡管時期和規模有所不同,稻作的區域從支流河谷平原向大河下游地區轉移的現象是朝鮮和日本都曾發生的共同現象。過去的研究中,宋代江南地區三角洲稻作的先進性往往被強調,結果只凸顯出了朝鮮或日本稻作的隔絕性,而近年來足立啟二、大澤正昭的研究則表明江南稻作基本上可以看作和朝鮮、日本沿著相同路徑發展的。

(三)朝鮮與日本的農業變革

日本中世紀到近代初期的時期,是日本歷史上最大規模的大開墾時代。這一大開墾的主要舞臺是位于大河川中下游地區的沖積平原地帶和海岸地區的開拓地,稻作的中心地帶也隨之由山間地區的平坦地帶向平原地區轉移。平原地區最先得到開發的是秈稻(indica)類型的赤米品種,該品種因能忍耐開發初期惡劣的水利條件而被廣泛栽培。但隨著戰國時期至近代初期的大規模治水、灌溉工程的進展,平原地區耕地的穩定度增加,集約型稻作也逐漸成為可能。

日本稻作的上述發展路徑在規模上固然存在差異,但與中國江南稻作其實是相同的。那么東亞的另一個國家,朝鮮的農業變革又遵循了怎樣的發展路徑呢?

首先,從農地開發的角度看,朝鮮前期,即15—16世紀的朝鮮,在朝鮮歷史上處于大規模開發時期。該時期的開發主要沿著兩個方向進行:一個方向是對山間平地等未開發地區的開發。本系列的上一篇文章中所言的慶尚北道安東地區的個案顯示,隨著在地兩班的移民,山間平地得到開發。本文后面將要提到,現存的朝鮮村落大多位于山間平地,村落的開拓者主要是在地兩班階層。

另一個方向是對全羅道、忠清道、京畿、黃海道等西海岸地區的開發有所進展。朝鮮半島西海岸地區是世界上少數漲落潮位差較大的地區之一,朝鮮前期利用這一潮位差展開了大規模的開發。開發的推進者主要是兩班階層,作為權勢階層,他們從國家那里獲得對廣大地域的開發權,然后動用奴婢或一般農民進行開發。

過去的朝鮮史研究中,雖然經常提及朝鮮前期的農地開發,卻很少明確記述這一時期總體耕地面積擴大的情況。這恐怕是僅僅依據史料中關于耕地面積的統計無法證明朝鮮前期耕地擴大的緣故。例如,表2是《朝鮮王朝實錄》等資料中所體現的各道耕地面積的變遷,僅依據此表,可以得出的結論是各個道之間盡管存在較大差異,但整體耕地面積卻基本上處于停滯的狀態。

不過對于表2中的數據,有必要進行慎重的檢討:第一,表中數據表示的是國家課稅單位的“結數”,而不是絕對面積;第二,表中數據不只包含了耕作地面積,還包含了相應時點未被耕種的土地(稱作“陳地”)面積;第三,南部各道的結數呈現增長,而北部各道的結數大幅減少的事實顯示了地區間的差異很大。考慮到以上三點理由,直接將表中的數據看成耕地面積必然會招致許多懷疑。

首先談一談第一點,關于用結數來表示的問題。朝鮮時代的耕地,根據肥沃度分成一至六等,總共六個等級。一結土地,在一等土地與六等土地的絕對面積上相差4倍之多。因此,即使是同樣大小的土地,根據位于六個等級中的不同等級,其結數會有很大差異。現存的朝鮮前期的財產繼承文書上記載了被繼承土地的等級,可以看到,朝鮮前期的土地與后期相比,總體上被設定成較高的等級,因此前期的土地結數與后期的結數相比,其數值容易被高估。我曾試著計算慶尚道地區的土地結數,發現該地區結數被高估的部分高達30%,因此只有將前期的結數減去30%,才有可能與后期的結數進行比較。

第二個問題是陳地問題。朝鮮時代國家為了獎勵開墾,形成了對陳地實施土地丈量(量田),并將其登載于土地臺帳(量案)的一般慣例。雖然具體的比例或時期變化研究者仍未統計出來,但陳地占據全部土地的比例高達百分之幾十。總之,不考慮這一問題,單純地比較表2的數據,我認為是沒有意義的。

第三個問題也是最大的問題,即關于朝鮮前期的耕地結數變化規律。北部的諸道(黃海、江原、平安三個道)出現了結數的大幅減少,我想這是朝鮮前期北部耕地結數被高估的緣故。一般認為,北部地區與南部地區相比,農業生產力較低,但朝鮮前期的量田無視當時的實情,將北部地區的耕地設定為較高的等級。與之相比,南部地區如全羅道、慶尚道耕地結數的大幅增加,則較接近當時的實情。

因此,以表2的數據為根據,主張朝鮮前期耕地面積變化停滯是不恰當的,而認為南部地區這一時期的耕地面積急速增加的看法倒是較為妥當。

前文已述,朝鮮前期農地開發的主要舞臺是山間平地和海岸開拓地,在朝鮮,像中國江南、日本一樣通過大規模治水工程將大河川中下游流域改造成優良稻作地區的這一工作,似乎沒有取得很大的進展。洛東江、漢江等大河川的下游流域,或者廣大的全羅北道平原地帶被改造成為優良的稻作地區,要到殖民地時期結成水利組合以后才逐漸實現,朝鮮時代這一地區的稻作尚處在相當粗放和不穩定的狀態。如何理解這樣的差異呢?

如前文所述,中國江南和日本的農業變革經歷了山間平地地帶的集約型稻作、沖積平原地帶的開發、沖積平原地帶的集約型稻作三個階段。與此相比,前近代的朝鮮缺少第三個階段,取而代之的是徹底追求耕地的外延式擴大。倘若比較日本和朝鮮的耕地面積,日本地租改正時期全國耕地面積僅有447萬町步,與之相比,朝鮮土地調查事業實施時,全國的耕地面積則達到近乎450萬町步的數值。朝鮮的國土面積(22萬平方公里)僅相當于日本國土面積(29.2萬平方公里,未實施地租改正的北海道和沖繩除外)的約3/4,但在殖民地“開發”開始前已經保留了與近代初期日本幾乎相同的耕地面積,這一點恰好展現了朝鮮時代農業發展著重追求耕地面積擴大的傾向。日本的耕地面積在地租改正以后最高增加了68萬町步(北海道、沖繩除外),而土地調查事業以后的朝鮮耕地面積僅增加了46萬町步,由此可見朝鮮的土地開發在前近代時期就已經基本完成了。

朝鮮的農業發展與中國或日本相比,之所以將耕地的外延式擴大,而不是集約化的發展方向作為重點,其最大原因在于自然條件的差異。與中國江南或日本不同,在實施“灌溉移植型”稻作中最重要的作業,即插秧時期,朝鮮的條件很難確保穩定的水源供給。因而朝鮮沒有走向大規模投資水利設施的方向,而是選擇了另一方向,即開發水源供給不穩定的條件下可能實行的稻作技術。最具象征性的是朝鮮時代以后,稻作方面干田直播技術或旱苗床技術高度發達,這兩種技術都是為插秧時期防范發生水源供給困難而開發的。

干田直播或旱苗床的稻作栽培技術從淵源上說,其實屬于“華北型直播周邊區”稻作的譜系,但因伴有依賴人力的高度集約的中耕除草,其集約程度又與“灌溉移植型”稻作相當。隨著干田直播、旱苗床技術的開發,即使在水利條件惡劣的地方,耕地的擴大也成為可能。可見,朝鮮稻作在朝鮮時期的發展朝兩個方向展開,一個是山間平地地帶“灌溉移植性”稻作的普及,另一個則是沖積平原地帶“華北型直播周邊區”稻作的比例較大,因此可以說基本上是和中國、日本沿著同一方向發展的。

(四)小農社會的形成

東亞的小農社會,就是在上述人口急速增長和農業技術變革這兩大前提條件下才得以形成的。這一形成過程在任何一個地區都經歷了長時間的變遷,我認為中國是在明代前期,朝鮮、日本則在17世紀左右基本完成了小農社會的轉變。我曾在前面指出東亞小農社會具有兩大特征,即政治統治階層大規模直營地的不存在以及獨立小經營農民階層的普遍存在,這里我將對這些特征的形成經過,還有以上特征又賦予作為小農社會的東亞社會構造怎樣的特征進行探討。

耕地大開發作為小農社會形成的前提,其主要推進階層分別是中國的士大夫階層、朝鮮的兩班階層、日本的武士階層,這些階層都屬于統治階層。而且上述階層在開發初期,不僅推進了開發本身,而且很多時候使用了從屬勞動力來進行大規模的直營地經營。日本中世紀的武士階層自己就是農業經營的主體;朝鮮前期的在地兩班階層擁有大量奴婢,也親自指揮農業經營。

但是當開發進行到一定階段、農業發展向集約化方向進行時,這一階層便逐漸從農業經營中分離出來。其原因在于為了實現集約化,與使用從屬勞動力開展大規模的直營地經營的方式相比,將土地租借給佃農經營并從中收取地租的方式在提高生產率方面更具有優勢。

16世紀末的兩班吳希文著有日記《瑣尾錄》。居住在首爾的吳希文在朝鮮南部地區旅行期間,恰逢壬辰戰爭爆發,無法回到首爾,不得不開始了長達10年的避難生活。吳希文在日記中詳細地記錄了避難生活期間每天發生的事情,這些成為具體展現當時兩班生活原貌、具有深遠意義的史料。日記中常有吳氏監督奴婢在其所有土地上進行農作的相關記述,其中有吳氏頻頻責備奴婢之怠惰的情景,從中可以窺見使用奴婢經營農業的效率之低下。韓國在17世紀以后使用奴婢的兩班直營地迅速減少,這是伴隨集約化進展而產生的現象。

隨著政治統治階層的直營地經營的衰退,之前為了直營地經營所使用的勞動力,即非獨立的農民階層也隨之漸漸消滅。這一問題在日本所謂“太閣檢地”的論證中是最具爭議的問題,眾所周知,中世紀日本廣泛存在的下人、所從、雇傭人等非獨立的農民階層在近代以后基本消失。

中國在宋代以后,也發生了與日本、朝鮮同樣的現象,即自耕農或佃農占據了農民的多數。在著于6世紀的《齊民要術》中已顯示體系性完成的古代華北的農業,雖然是伴隨著精細中耕除草的集約型農業,但由于大量畜力和相應人員協作的需要、最佳經營面積等原因,無法僅僅依靠家庭勞動力得以維持,從屬性勞動力的存在進而成為其必要條件。這一華北農業的形態自宋代以降基本沒有發生變化,近代以后的華北農業仍舊使用大量的雇傭勞動力。從這一點看,華北和江南地區與朝鮮、日本相比是異質性的,在嚴格意義上具有難以被視為小農社會的一面。

綜上所述,東亞小農社會首先經過了人口和耕地并行增長的階段,耕地增長穩定后繼而進入了追求單位面積產量增加的集約化階段,小農社會才得以形成。而小農社會的形成不僅帶來了農業形態或農村構造的變化,也給社會構造或國家統治形態帶來了重大變化。在社會構造和國家統治形態上,我想指出以下兩個值得矚目的特征:一個特征是政治統治和土地所有權的分離,另一個特征是民眾的均質化。

首先就第一個特征而言,在小農社會的形成過程中,政治統治階層不再從事直營地的經營,而且也喪失了對特定地區的領域性統治權。在很多情況下,前近代農業社會中的政治統治權和領域性統治權之間具有不可分割的關系,如中世紀歐洲的領主層、莫臥兒帝國時期印度的柴明達爾階層(zamindar),但東亞小農社會中的政治統治階層則不具有任何領域性統治權。

這在中國的士大夫和朝鮮的兩班中表現得最為典型。他們雖然在科舉及第后被編入政治統治階層,但絕不會被授予一定的領地。他們比一般農民往往擁有更大規模的土地,但其土地所有權與一般農民對自己所有土地的權利是同質性的,原則上沒有作為政治統治階層的特權。日本近代武士與此有所不同,但與中世紀武士相比,除了大名及其高級家臣旗本等極小部分的上層部分,大多數武士僅僅是靠俸給生活,并不擁有自己的領地。而且即使是大名或旗本,從轉封或改易的事例中可以看出,他們對領地的統治權是相當脆弱的,存在領地、領民受公權力委托的觀念。

前文已述,朱子學的政治思想核心是中央集權的官僚制統治,對領域性的分割統治體制持全然否定態度,這樣的朱子學政治思想和上述政治統治階層的存在形態是融為一體的。近代的日本,朱子學作為政治統治的理念能夠被接受(即便這一接受并不完整),是因為其一定程度上否定了中世紀的分權體制,故對中世紀體制的全盤或者哪怕是部分的接受都是不可能的。

關于社會構造和國家統治形態的另一個特征,即民眾的均質化,農村中,小經營農民的普遍存在是其決定性的因素。當然農民之間從來就存在貧富差異,如地主和佃農的關系基本上可視作經濟關系,人格上的統治、隸屬關系則是次要的,而且貧富差異是極富流動性的,經過二三百年仍然能夠維持財富的階層反倒是例外。近代日本的武士階層原則上不允許居住在農村,莊屋等承擔基層行政任務的人在身份上也是農民。中國的士大夫和韓國的兩班也居住在農村地區,但這不是生而得之的身份,農民也有向上流動成為士大夫或兩班的可能性,只不過這樣的上升通道十分狹窄。

作為朱子學統治理念的一君萬民體制,既把民眾的均質化作為前提,同時也推動了民眾均質化的產生。近代的日本與中國或韓國相比,存在更加嚴格的身份制度。在日本,近代公民意識的形成過程是明確的,并以民眾的均質化為前提。

韓國和日本對朱子學這一外來思想的接受,在社會構造方面需要具備上述幾個特征,也只有形成這樣的條件,才有可能實現真正意義上的對朱子學的接受。韓國和日本社會構造上的變化基本上與中國宋代以后的變化沿著同一軌道,本文將基于此變化形成的新的社會構造,將其定義為“小農社會”這一假說性的概念。

三、東亞歷史的分水嶺——小農社會形成以前與以后

上節曾提到,東亞的小農社會在中國是在明代,在朝鮮、日本則是在17世紀左右形成的,而小農社會形成的意義不單是停留在農業技術上的變革和農村構造上的變化層面。宏觀地看,持續至今天的東亞社會構造上的特質也是伴隨小農社會的形成而產生的,從這一意義出發,小農社會形成前后發生了劃時代的變化,因此東亞歷史大致可以二分為小農社會形成以前與以后。與小農社會形成前后東亞所經歷的社會構造上的重大變動相比,前近代到近代的變化反而是相對輕微的變動,而且可以說東亞近代的許多部分其實是得益于小農社會的遺產。

本節將從若干方面探討小農社會的形成之所以成為東亞歷史分水嶺的原因,同時就前近代和近代的連續性問題稍作討論。

(一)現存村落的形成

柳田國男很早就對日本村落的形成時期有過以下見解:

日本國土在中世紀以后的擴張,恐怕是在諸君的意料之外。例如,大阪周邊的廣闊水田地,在不久前才陸續實施排水,進而獲得了耕地。名古屋市以西的海岸地帶也是通過建筑防御潮水的堤防工事,漸漸得以擴張,由此獲得的水田面積也十分廣闊。……當然進入溪谷深處,可以看到兩千年間沒有休耕過的田地,可知耕種之人從未間斷,而耕種的百姓家則屢屢交替。戰爭的爆發會引發逃亡和死亡,于是,故址上又遷來新的百姓居住,但因洪水或其他天災又再次荒廢。時隔數十年,又有人前來進行開拓。村落成為荒野,荒野又被開拓為村落,由此循環往復。如果將溪谷地帶也納入考慮范圍,可以推定全國18萬個左右的舊村落當中,始于足利時代中葉的村落大概占2/3或3/4。只不過在前后四五百年間,以前定居和以后定居之間有明顯的早晚區分,因此以前遷入的人當然會給人定居很久的感覺。

如柳田國男在此文中所述,現存的大多數日本村落是在15世紀以后(足利時代中葉)形成的,小農社會形成以前就已存在的村落反而占少數。那么中國和韓國的現存村落又是在哪一時期形成的呢?

關于追溯中國現存村落形成時期的專門研究我好像還沒看到,就江南地區而言,考慮到該地區是唐末以后由北方遷入的大量移民開拓的地區,現存村落大部分是唐末以降形成的事實不言自明。只是,關于是唐末以后哪一時期形成的問題,現在還不是很明確。而華南、四川、東北地區與江南地區相比,毋庸贅言是屬于更晚開發的地區。

關于最早進行開發的華北地區,有山縣千葉在戰前進行調查的報告。該調查對華北的45個村落的形成時期、移民前的住所、村落內的強宗大族等進行了調查,報告中,山縣千葉有以下敘述:

華北現存村落的建設時期大部分是明代初期,即約570年前以降。這并不意味著不存在這以前形成的村落,而是這些村落因戰亂或其他原因遭到了破壞,其中既有從宋代延綿下來的,也有在更早時期打下基礎的村落,但其數量并不多,初步估計比重不到1/10,或在1/20以下。

明代初期確實是發生大的、全面的社會變動的時期,可以說是部落形成的一大轉換期,同時也是部落產生形態方面形成一大典型的時期。

可見在華北地區,延續至戰前時期的村落也大部分是在明代以后形成的。

關于韓國現存村落的形成時期有兩個十分有趣的調查,這里略作介紹。一個是作為韓國民俗綜合調查的一環,以全羅南道全體村落為對象展開的調查,其中對村落的形成年代也進行了調查。表3作為調查結果,展現了不同位置類型村落的形成年代。依據此表,可以判明形成年代的1891個村落當中,形成于距今200—500年的村落有945個,幾乎占到一半,其所占比例最高;500年前形成的村落有240個,只占12.7%,即少數。全羅南道的現存大部分村落是在朝鮮時期以后形成的。

表3中還有一個意味深長的現象,從村落的位置分類看,背山村落所占的比例明顯較高。這可能和背靠山岡、面向平地的地方最適合居住的風水觀有關,但在平原村落當中,距今200年以內形成的較多,與之相比,背山村落則多數為距今200—500年形成的。這也體現了開發從山地開始,逐漸向平原地區擴散的趨勢。

韓國的村落,具有所謂同族村落較多之特征。對全羅南道的調查報告也顯示,全部村落的56.6%為同族村落。那么這些同族村落又是于何時形成的呢?該調查針對全羅南道同族村落,對村落的門中組織和同族村落的形成時期進行了調查,結果可歸納為表4。這里我們可以看到表4呈現出與表3一樣的傾向,即同族村落過半數也是形成于距今200—500年的。

有關韓國現存村落的形成時期的另一個調查,是由慶尚北道教育委員會實施的對村落名稱的由來所進行的調查。該調查以慶尚北道全部村落為對象,對村落名的由來展開了調查,雖然不是針對村落形成年代的調查,但相當數量村落的資料都提到了其起源,因此意味深長。如果對調查中安東郡內的村落相關信息進行整理,可以得出以下結果:安東郡內總共1058個村落中,有265個可以判明其形成年代,具體分項內容顯示高麗時代之前有63個(23.8%),15世紀有27個(10.2%),16世紀有48個(18.1%),17世紀有35個(13.2%),18世紀有31個(11.7%),19世紀有19個(7.2%),20世紀有29個(10.9%),1592年壬辰倭亂以后有6個(2.3%),朝鮮時期有7個(2.6%)。安東作為慶尚北道較早開發的地區之一,在那里能追溯到高麗時期形成的村落占全部村落的不到1/4,15—18世紀形成并延續下來的村落占了過半數。

以上兩個調查只是針對部分地區進行的,而且村落的形成年代大部分基于其延續性,因此不能直接斷定這些調查結果就是正確的,但現存韓國村落半數以上形成于朝鮮時代的15—18世紀這一事實,可以說不會有較大的誤差。

綜上,東亞小農社會的最基層單位——村落,大部分是在小農社會的形成過程中得以形成的,而且這些村落基本上存續至今。換言之,構成社會構造最基層部分的村落的形成史,也在小農社會形成前后存在巨大的斷絕,與這一斷絕相比,近代以后的變化主要在于村民遷徙加劇的程度,村落存在本身的變動則是相對輕微的。

(二)家族、親族制度的變化

所謂家族制度或者親族制度,是具有極其保守之性質且不易發生變化的,而東亞小農社會的形成卻使家族、親族制度的存在形態產生了重大的變化。在日本,“家”(イエ)的形成象征著家族、親族制度的變化,其形成始于中世紀的武士階層,近代以后漸漸擴展到一般農民。這樣的“家”的形成從根本上基于作為經營體的家的形成,即隨著小農社會形成,農民經營實現了安定化,“家”也隨之普遍形成。“家”的形成同時也是家父長權力強化的過程,并伴有女性地位的下降及繼承制度方面從分割繼承向單獨繼承的變化。

在朝鮮,朝鮮前期和后期家族、親族制度的存在樣式上也可以看到很大的差異。上一篇文章中也有說明,直至朝鮮前期,兩班階層實行男女均分繼承,母系的血緣與父系同樣受到重視,作為父系血緣集團的同族集團并不強固。但是17世紀以后,兩班階層逐漸實行男子優待、長子優待的繼承制度,結婚后的居住形態也出現了從妻家居住向夫家居住的變化。隨著這一父系血緣關系的重要性逐漸增加,同族結合也隨之得到了強化。作為同族結合象征的族譜,基本上要到17、18世紀,才真正意義上開始編纂。

從兩班階層開始形成的這一家族、親族制度普及到一般民眾,是18世紀以后的現象。與兩班階層相比,一般民眾家族、親族結合的存在樣態的相關史料十分稀少,相關研究亦不多見,嶋陸奧諺利用17—19世紀大邱地區戶籍對非兩班階層家族構造變化的探究顯得十分有趣。嶋陸奧諺的研究揭示,從17世紀末到18世紀前半期,在子女長成逐漸離開父母的獨立過程中,最后由剩下的末子與父母同居的模式十分普遍,今天常見形態的長男留下而次子以下分家的模式要到18世紀末以后才得以形成。他同時也指出,非兩班階層親子同居形態變化的現象,是與他們的身份上升為兩班身份的過程同時出現的。

正如嶋陸奧諺所闡明的,一般民眾層中出現重視父母-長男關系的這一變化,顯然是對兩班階層家族存在形態的沿襲,反映了兩班家族的意識形態對下層的滲透。盡管嶋陸奧諺在文中沒有言及,但末子同居向長男同居轉變這一現象,很可能是和繼承制度上重視長男的變化有所關聯。

在中國,小農社會形成的同時,家族、親族制度發生怎樣的變化或者不變,這一問題已超出了我的能力,很難闡明。不過依據上田信等從歷史的角度探究江南地區同族結合存在形態的研究成果,同族結合的強化發生在明代以降。正如上田信所指出的,中國的同族結合與地緣的結合有著很深的關系,考慮到上文關于現存村落形成時期的討論,一直存續到今天的同族結合的存在形態,很難將其追溯到宋代以前。

以上所見,中國的情況存在很多不明之處,在日本和朝鮮,小農社會的形成顯然伴隨著家族、親族制度的重大變化。與小農社會形成前后的這一重大變化相比,近代以后出現的變化可以說是相對輕微的。不過,從日本《明治民法》中對家的位置設定、朝鮮20世紀以后族譜刊行的盛況等現象來看,伴隨小農社會的形成而出現的家族、親族制度到了近代以后反而得到了強化,如此理解似乎更加妥當。

(三)超越“傳統VS. 近代”

綜上所述,東亞小農社會的形成伴隨著社會所有層面的重大變動。很明顯,小農社會形成的同時,東亞社會也隨之徹底地重新誕生,這是本文想要主張的第一點。同時還想主張的一點是,與小農社會的形成相伴而形成的新的社會構造上之種種特征,基本上也為近代以后所繼承。以下將對第二個觀點稍作討論,以此作為本文的小結。

東亞小農社會的形成及同時形成的社會構造上的種種特征,過去一概通稱為“傳統”。因此,“傳統”與“近代”的對立(即使也存在某一方具有更高價值的區別),一直以來成為日本社會科學與人文科學的前提。這一前提因以下兩個理由,有必要從根本上作重新檢討。

首先,如本文所闡釋的,從東亞悠久的歷史看,所謂的“傳統”其實應看作在晚近時代形成的。“傳統”絕不是很久以前就已存在的,而是歷經14—17世紀的變化而一齊形成的,從世界史的維度看反而相當于近代的移行期。

其次,因為“傳統”不可能隨著“近代”的到來而消解或消滅,其事態發展反而是逆向的,“傳統”大部分情況下是在“近代”中不斷地再生,有時還可能得到強化。能夠意識到“傳統”,終究是由于其并非處于消滅的時點,而是依然有意義地存在著的緣故。

宏觀地審視東亞長時間的社會變動,可知其最大的分水嶺并不是在前近代和近代之間,而是在小農社會形成的前后,換言之,應將其置于“傳統”形成以前和以后之間。20世紀90年代中葉的今天這一時點,正處于相當于東亞歷史上小農社會形成的時期,即第二大轉換期的入口。(譯/朱玫)

作者簡介:宮嶋博史:韓國成均館大學東亞學術院

中國鄉村發現網轉自:《開放時代》2018年第4期 微信公眾號(原創)

(掃一掃,更多精彩內容!)