——基于“脆弱性—恢復力”分析框架

摘要:本文通過構建“脆弱性—恢復力”框架,運用內蒙古呼倫貝爾和錫林郭勒牧區10戶典型牧戶30多年來生計變化狀況的半結構化訪談材料,通過對案例材料進行三級編碼,分析了在從草場和牲畜公有共管到牲畜私有、草場承包的制度變遷背景下牧戶生計脆弱性的變化,以探索現行草地經營制度下促進牧戶生計實現可持續的策略。研究發現:第一,分畜到戶和分草到戶后,草地生態狀況惡化,例如水、草等自然資源減少及不同資源間搭配失衡,草地承載力下降和恢復力不足,這些都加劇了牧戶的生計脆弱性;第二,牧戶定居放牧后,物質資本的增加促進了其生計的恢復,但金融資本不足仍是導致牧戶生計脆弱的主要因素;第三,部分牧戶通過草地租賃、互惠合作等,優化了資源配置,促進了生計恢復;第四,部分牧戶采用過牧等手段應對草地經營制度變遷帶來的影響,從長遠來看,這反而加劇了自身生計脆弱性。在現行草地經營制度下,通過創新草場流轉方式和開展互惠合作等來優化牧戶生計資本配置,將是促進其生計實現可持續的可行途徑。

關鍵詞:牧戶 制度變遷 生計脆弱性 “脆弱性—恢復力”

一、引言

“脆弱性”概念由White(1974)及Burton et al.(1978)提出,之后延伸至多個學科。DFID(1999)在可持續生計框架中將脆弱性納入生計問題研究,分析個體在面臨外部沖擊等事件時如何運用自身的生計資本來應對沖擊。“恢復力”是與“脆弱性”相對應的概念(Smale,2008),指研究對象承受外部打擊或干擾(例如環境變化、社會變革以及政治經濟劇變)后從中恢復的能力(World Bank,2014)。特殊地區自然生態系統和社會系統的脆弱性或恢復力是可持續科學面臨的核心問題之一(Kates et al.,2001)。草原牧區就是這樣的特殊地區。

作為草原牧區主體的牧戶主要依賴畜牧業獲得收入。他們受自然條件和社會環境變化的影響極大(Sallu et al.,2009),因而成為脆弱群體(Mcgahey et al.,2014)。牧戶生計的脆弱性,一方面來源于其賴以生存的自然資本(草地生態系統)具有脆弱性(Smit et al.,2001);另一方面受其所處社會環境變化(尤其是制度變化)的較大影響(王曉毅,2013)。就內蒙古牧區而言,自新中國建國以來,草地產權制度經歷了從草場和牲畜公有共管到牲畜私有、草場承包的巨大變化(周立、董小瑜,2013)。自20世紀90年代進一步落實草地所有權、使用權和承包經營責任制(簡稱“雙權一制”)以來,牧區的生產方式發生了巨大變化,傳統的游牧方式基本上已被定居放牧所取代(Conte and Tilt,2014)。由草地經營制度變遷引起的放牧方式的改變使牧區草地生態狀況和牧戶的生計策略選擇發生了變化(Li and Huntsinger,2011)。

不同制度安排會對牧戶的生計狀況帶來什么影響,目前學界對此仍存有爭議。Jode(2010)認為,游牧有利于牧戶應對氣候變化這一干旱半干旱牧區普遍存在的問題,牧戶通過游牧逐漸適應了牧區的氣候變化。若限制游牧,會導致草地退化及牧戶生計資本搭配失衡(Conte and Tilt,2014)。但也有學者認為,游牧是一種落后的放牧方式,且游牧狀態下牧區基礎設施建設滯后,牧戶難以抵御巨大的自然災害(賈幼陵,2011),生計脆弱性因此增加。

目前,學者多將牧戶生計脆弱性歸因于氣候變化。例如,譚靈芝、王國友(2012)認為,干旱區牧戶生計脆弱性的實質是氣候變化對人們所擁有資源的影響,氣候變暖對生態系統產生的壓力嚴重影響了牧戶生計的可持續性(陳偉娜等,2013)。在氣候變化背景下,學者們通過構建生計脆弱性框架計算研究對象的生計脆弱性(社會脆弱性)指數(例如Shah et al.,2013;張欽,2016;譚淑豪等,2016)。也有學者通過案例分析氣候變化壓力下農牧民的脆弱性狀況。例如,張倩(2011)以內蒙古地區某一嘎查為例,分析了牧戶的社會脆弱性狀況,發現案例地區牧戶的社會脆弱性隨暖干現象的增多而加劇;蘇浩(2013)通過調查內蒙古草原牧民近年來的生計狀況,認為氣候變化對草原及牲畜都產生了負面影響,這些影響都加劇了牧民的生計脆弱性。

對于與生計脆弱性密切相關的恢復力,相關研究起步不久,雖困難重重,但在國際學界方興未艾,涉及的領域也較廣泛。例如,Chazovachii et al.(2013)和Twine(2013)分別基于津巴布韋養蜂業狀況和南非畜牧業發展狀況,為這些地區的農業生產者提出了合適的生計恢復策略。國內目前鮮有學者對生計恢復力進行過系統分析,而國內外綜合分析生計脆弱性和生計恢復力的文獻更少,僅Sallu et al.(2010)從這兩個角度對博茨瓦納農牧民30年來的生計問題進行了動態的案例研究,認為完善正式制度及非正式制度可以促進當地農牧民恢復生計。生計恢復力相關研究較少的原因可能是,恢復力概念最初是在生態學領域提出的(參見Holling,1973),最近才被推廣應用到社會科學研究領域的微觀決策者方面(Fan et al.,2014)。

脆弱性和恢復力是兩個密切聯系的概念,單獨研究脆弱性或恢復力,難以全面揭示研究對象的生計狀況(Smale,2008)。當前學界對內蒙古牧區牧民生計狀況的研究,多集中在脆弱性方面(例如張倩,2011;譚淑豪等,2016),且多將脆弱性歸因于氣候變化(例如譚靈芝、王國友,2012;陳偉娜等,2013),少有學者結合脆弱性和恢復力兩個角度來分析牧戶生計狀況。在最近30多年間,內蒙古牧區草地經營制度發生了根本變化,而現有研究沒有凸顯出制度變遷對牧戶生計變化的影響,也沒能從恢復力角度考慮降低牧戶生計脆弱性的方法,因而難以全面把握牧戶生計狀況的變化。鑒于此,本文基于Fraser(2007)以及Fraser et al.(2011)提出的“脆弱性—恢復力”分析框架,將草地經營制度變遷作為研究牧戶生計脆弱性的背景,運用內蒙古呼倫貝爾和錫林郭勒牧區10戶典型牧戶30多年來生計變化狀況的半結構化訪談材料,分析內蒙古牧區最近30多年來牧戶生計脆弱性的變化,探索現行草地經營制度下促進牧戶生計實現可持續的策略。

二、內蒙古牧區草地經營制度變遷背景與分析框架

這部分先對內蒙古草原牧區30多年來草地經營制度變遷情況進行介紹,并據此建立本文研究的“脆弱性—恢復力”分析框架。

(一)內蒙古牧區草地經營制度變遷

草地是重要的公共池塘資源。歷史上,內蒙古牧區的草地多由社區共用共管(包玉山,2003),牧民基本上過著逐水草而居的游牧生活。草地通常被分為冬春、夏秋草場或冬、春秋、夏三季草場,按季節輪牧(馬興文,2012)。20世紀70年代末到80年代初,隨著農村土地制度改革的開展,家庭承包責任制在牧區開始推行。不同于該制度在農區的實行方式,即將土地劃分為小塊承包給農民經營,家庭承包責任制在牧區通過“分畜到戶”和“分草到戶”兩個階段實行。

在“分畜到戶”階段,牲畜被分配到各家各戶,而草場仍然公有共用,因此,牧戶都“毫不吝惜”地使用集體草地,導致內蒙古牧區牲畜總量急劇上升。“分草到戶”階段又細分為兩輪:第一輪始于20世紀80年代初,按照1∶50000的低精度比例尺地形圖測繪,將草場分給單個牧戶、牧戶小組或自然村(即“浩特”)(Tan and Tan,2017);第二輪發生在20世紀90年代中期,按照1∶100000的較高精度比例尺地形圖測繪,將原本分到牧戶小組或自然村的草場依據牧戶的家庭人口數量、牲畜數量、距水源地的距離等,進一步分配到各家各戶(Tan and Tan,2017)。這一分配方式以及牧戶因子女成年而在家庭內部對所承包草場的進一步細分導致草場細碎化。根據2011~2012年在中國內蒙古、西藏、青海、新疆、四川和寧夏6大牧區的田野調查結果,平均每戶牧戶擁有2.2塊草場,有些牧戶擁有的草場塊數多達7~8塊;地塊面積為40~77公頃不等,其中最小的僅有0.13公頃;地塊離家的距離平均為17千米,距離最遠的為320千米;牧戶家庭距離水源地的距離平均為3.2千米,距離最遠的達150千米(Tan and Tan,2017)。

(二)分析框架

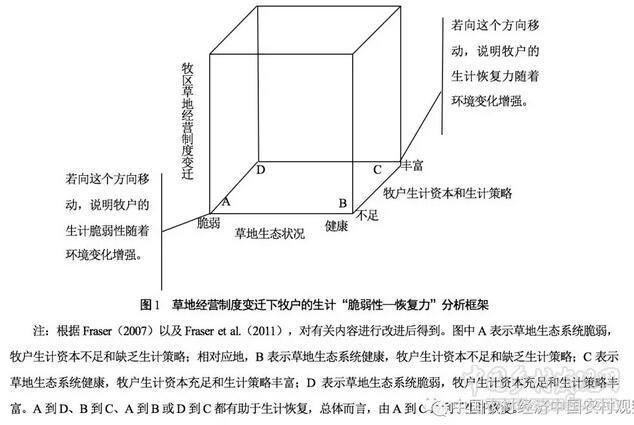

在對歐洲、非洲和亞洲歷史上出現過的饑荒案例進行整合分析后,Fraser(2007)認為,生計脆弱性研究需考慮以下3個要素:第一,提供生計條件的農業生態系統,即研究對象所在農業生態系統的生產能力及災后的恢復能力;第二,生計資本及生計策略,即研究對象是否有足夠多的生計資本及生計策略來應對災害;第三,制度的適應能力,即研究地區的制度安排是否有助于減輕災害帶來的影響。基于這3個要素,Fraser(2007)提出了生計脆弱性變化的研究框架,該框架以研究對象所依賴的地區生態狀況、研究對象的生計資本及生計策略和制度狀況三大維度為著眼點,用以研究三大維度發生變化時研究對象的生計脆弱性變化情況。Fraser et al.(2011)對該框架進行了進一步闡述,并引入了恢復力的概念,使得該框架可以體現生計脆弱性和恢復力的變化。Sallu et al.(2010)用該框架研究了博茨瓦納農村地區農民30年間的生計狀況,揭示了研究對象生計脆弱性和恢復力的動態變化過程。

結合內蒙古牧區的實際情況,草畜雙承包制度在牧區的廣泛推行使游牧方式逐步轉變為分戶承包下的定居放牧方式。這一制度變遷引起了牧戶生計資本的減少和“失配”(即各種生計資本之間的匹配情況不合理)(Tan and Tan,2017)。草地生態狀況以及牧戶的生計資本和生計策略在制度變遷背景下都發生了巨大變化。本研究在Fraser(2007)以及Fraser et al.(2011)提出的“脆弱性—恢復力”分析框架的基礎上,以草地經營制度變遷為背景,探討草地生態狀況以及牧戶生計資本和生計策略的變化對牧戶生計脆弱性與恢復力的影響,具體分析框架見圖1。

三、案例資料收集及數據編碼

本文研究所用案例資料來自筆者于2014~2016年在內蒙古呼倫貝爾及錫林郭勒牧區的實地調查。呼倫貝爾市和錫林郭勒盟約46.9萬平方公里,其中26.3萬平方公里為可耕種草地,涵蓋草甸草原、典型草原、荒漠草原等草原類型,占內蒙古地區可利用草地面積的38.8%,是中國兩大典型的草原牧區。根據筆者的調查,截至2012年,呼倫貝爾和錫林郭勒牧區的集體草場已基本劃分到戶。除少數地廣人稀的地區(例如呼倫貝爾市新巴爾虎右旗(下文簡稱“新右旗”)和錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗(下文簡稱“東烏旗”)、蘇尼特右旗(下文簡稱“西蘇旗”)戶均承包草場面積為7500畝外,多數旗(縣)的牧戶可分得的草場面積較有限,戶均僅3480畝。呼倫貝爾牧區畜均實際使用草場面積為16.5畝/標準羊,錫林郭勒牧區的這一指標為22.5畝/標準羊。兩個牧區約有六成牧民認為自家草場存在一定程度的超載問題,但為了維持生計仍需放養大量牲畜。這兩個牧區的“人—草—畜”矛盾突出,牧戶生計的可持續能力面臨威脅。作為內蒙古的典型草原牧區,呼倫貝爾和錫林郭勒牧區基本涵蓋了各種草地類型,且完整經歷了內蒙古牧區各個時期草地經營制度的變遷,具有很好的代表性。

(一)案例資料收集方法

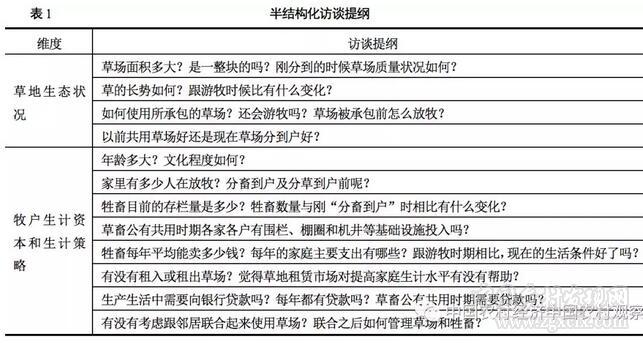

本文將基于案例詳細刻畫牧戶在30多年間,即自1984年以來內蒙古牧區開始實施草畜雙承包及“雙權一制”前后牧戶的生計變化狀況。由于研究時間跨度較長,這就要求被調查牧民的年齡一般應在50歲以上,并對30多年來尤其是“雙權一制”實施前后牧區及牧戶生活情況有著較多了解。為了更客觀、全面地了解牧戶的生計狀況,調查以半結構化訪談形式展開。

案例資料分3個階段進行收集:第一階段通過調查確定了半結構化訪談提綱;第二、第三階段收集了詳實的案例材料,為案例整理和分析奠定了基礎。

第一階段,于2014年在內蒙古草原開展調查,對草地生態狀況和牧戶生計狀況有了初步了解;并于2015年6月在呼倫貝爾市陳巴爾虎旗(下文簡稱“陳旗”)阿爾山嘎查駐村進行調查,對牧戶生計狀況有了進一步的認識。基于這一階段的調查資料,結合Sallu(2010)、譚淑豪等(2016)以及張倩(2011)等的研究,建立半結構化訪談提綱(見表1)。

第二階段,于2015年8月在呼倫貝爾市新右旗和陳旗根據研究需要選取了5位牧民,按照上述提綱進行半結構化訪談。這5位訪談對象的年齡均在40歲以上,且都是嘎查公認放牧經驗豐富的牧民。對每位訪談對象的訪談時間都為2~3小時,牧民基本上用蒙語回答,當地向導進行翻譯,筆者與向導就調查問題和牧民的回答內容進行了反復溝通,以確保雙方正確理解對方的表達。

第三階段,于2016年6月在錫林郭勒盟下轄的4個旗(縣)中的5個嘎查開展訪談,訪談方式與第二階段相同。

在訪談時,調查人員初步記錄了訪談內容,之后根據錄音進一步進行了完善。每位訪談對象的案例材料為3000~5000字。根據研究需要,剔除材料中與草地經營制度變遷不太相關的內容并進行精簡,保留1500字左右。

(二)案例資料整理及數據編碼

1.訪談對象的基本狀況。從訪談對象的基本情況(見表2)看,訪談對象的平均年齡為58.1歲,包括單家獨戶放牧的牧民、合作放牧(指將幾家的草場合在一起經營)的牧民和老牧民(指原本從事放牧工作,由于年齡太大或迫于生計,將草場留給子女或租給其他牧民,自己不再從事放牧工作的牧民,但其生計來源還是牧業,他們對牧區依然十分了解)。

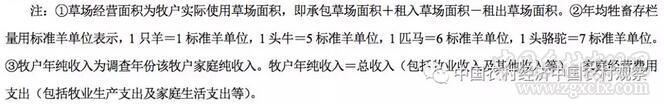

2.案例資料編碼過程及編碼內容。借鑒扎根理論中對質性數據的編碼規則(參見Locke,2001),結合研究的需要,本文的案例資料編碼過程經過了以下3個步驟:

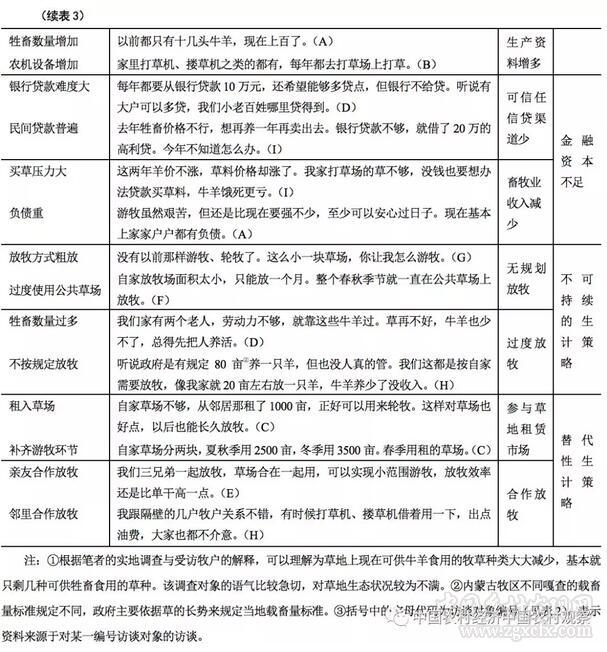

步驟一:創建一級編碼。為更好地了解訪談對象在草地經營制度變遷前后的生計狀況,需從原始訪談材料中篩選出生計狀況相關內容。分析相關材料并進行篩選,得到97個分析單元(原始語句)。由于分析單元數量較多且在內容上存在一定程度的交叉,將其整合后形成了26個一級編碼。從原始訪談材料中直接選取出來的分析單元,是牧民對草地生態及自身生計狀況的最直接描述。

步驟二:整合一級編碼,將其匯總到某個大類別中,形成二級編碼。在這一步驟中,筆者試圖將不同的一級編碼進行分類,將描述內容相近的一級編碼整合形成二級編碼。例如,一級編碼中的“草種類減少”“草的蓋度、密度下降”等可以整合為“草地資源退化”。

步驟三:二級編碼形成后,需要將從實踐中觀察到的現象進行一定凝練和提升,即將二級編碼歸納到框架中,形成三級編碼。例如,二級編碼中“草地資源退化”“水資源分配不均”可以凝練為“自然資源減少及不同資源間搭配失衡”。在形成三級編碼結果后,對案例資料進行重新審查,發現案例材料中所有的分析單元均可以歸入現有的三級編碼結果中,沒有新的編碼范疇和關系出現,即該三級編碼結果在理論上是飽和的。

在進行歸類時,由于生計問題涉及的范疇較為寬泛,本研究采用的是多重歸類法,即將某些可能具有多重屬性的分析單元歸入不同的一級編碼中。在編碼時,采取比較常用的3人編碼方案,邀請1位研究草原問題的農業經濟管理專業的教授、1位社會學專業的副教授和1位農業經濟管理專業的博士生作為編碼員,對整理好的分析單元進行獨立編碼。如果有2個及以上編碼人員認為某分析單元含義不清,且3個編碼者對此不能達成一致意見,則刪除這一分析單元。經過編碼,97個分析單元中有7個分析單元因含義不清而被刪除,最后保留了90個分析單元進入正式編碼域(見表3)。

四、制度變遷對牧戶生計脆弱性的影響路徑

牧區草地經營制度的變遷一方面對草地生態產生了巨大影響,使草地由“公地悲劇”走向“圍欄陷阱”(楊理,2010),另一方面也使牧戶的生計資本和生計策略發生了變化(Li and Huntsinger,2011)。這部分將結合表3的編碼結果對草地經營制度變遷下影響牧戶生計脆弱性的因素進行分析,并歸納出制度變遷對牧戶生計脆弱性的影響路徑。

(一)草地生態系統變化對牧戶生計脆弱性的影響

20世紀80年代以來,內蒙古牧區經歷了從草畜公有共用到分戶承包的過程,傳統的游牧方式逐漸消失,草場被分到各家各戶,塊數增多,細碎化出現并漸趨嚴重。牧戶在自家所承包的草場上建圍欄,并進行定居放牧。在定居放牧方式下,草的蓋度、密度下降,水、草等自然資源搭配失衡,牧戶生計脆弱性增加。

1.自然資源減少及不同資源間搭配失衡。在草畜公有共用階段,牧戶主要采用游牧方式,在不同季節通過遷移來尋找水草豐茂的草場放牧,并讓其余草場休養生息,同一塊草場在一年中只在一到兩個季節被集中使用,其余季節都處于自然生長狀態。隨著草場被分配到戶,同一塊草場被過度利用,牧草基本高不過腳踝,有些嘎查草場上的草甚至只剩下草根了。現在的草場能養活的牲畜數量有限,且可持續利用能力低。對牧民A和G的訪談反映了草場被分配到戶前后的質量差異:

“(集體放牧時期)大伙兒都在一塊放牧,每家每戶的收入都是差不多的。那時候的草場質量很好,草基本上都有半人高,小孩子在草場上玩一般都見不到人。那時候游牧生活雖然艱苦,但還是比現在要強上不少。”(資料來源:對A的訪談)

“你問我現在的草長勢怎么樣,自己看看就明白了,我家外頭那地,草都能看到草根了,一年不如一年,下一代還能不能在這塊草場放牧還不一定。”(資料來源:對G的訪談)

同時,在游牧方式下,牲畜在不同草場之間的季節性移動,成為草種在不同地塊間流動的媒介,牲畜的糞便等排泄物也正好成了草的養料,因而,草的種類多樣,不同種類的草可以給牛羊等牲畜不同的養分。隨著牲畜只在定居點周圍草場活動,草的種類因此減少,營養搭配不均的牲畜上膘情況不如從前,牲畜出售價格降低,牧戶的牧業收入也隨之下降。牧民F和C的描述證實了這一情況:

“以前草長得好的時候,有十幾種不同種類的草,牛羊的長勢也比現在好多了。現在的草場上基本上只有三四種草,在冬季還要通過購買飼料來對牛羊進行舍飼,牛羊的長膘情況也不如以前了;牛羊也跟人一樣,需要營養搭配的嘛,現在牛羊吃的草種類太少,長不好。”(資料來源:對F的訪談)

“你別看就這一塊大草原,這其實跟森林一樣,草也分好多種。大伙兒一塊放牧的時候,有好多種草牛羊都愛吃,吃了也容易上膘,許多種草現在都見不到了。”(資料來源:對C的訪談)

20世紀80年代起,嘎查所有的牲畜按照人口數被分配給各家牧戶,牧戶開始建立定居點。在分配牲畜和建立牧戶定居點的基礎上,各嘎查將集體所有的草場按照牲畜數量、家庭人口數量以及距離水源地遠近等原則分配到戶,這使得牧區稀缺的水資源分配不均,距離水源地近的牧戶取水便利,而距離水源地較遠的牧戶卻連地下水都難以取到。這樣粗放的草場分配方式對牧民的生計造成了損害。牧民E、G和C的描述體現了這一點:

“那時候草和牛羊都是集體的,幾個人負責拉水,大伙兒可以一塊用,基本上不用擔心用水的問題。不同季節走場,牧戶和牛羊也都是在水源地旁邊暫居。”(資料來源:對E的訪談)

“你也看到我這個地方了,在沙窩窩里,你們開車從路邊過來都走了2個多小時,這周圍全是沙窩窩,哪里打得上水。前幾年打了口井,去年就打不上水了。今年花了幾萬元打了一個更深的井,現在勉強能打上水。當初分草場的時候,就說分給我這塊,去申請了好幾次要換草場,根本沒人理。”(資料來源:對G的訪談)

“我每周都要到30公里外的地方去取水,我自己專門花幾萬塊錢買了一個二手的水罐車,基本上一周拉一次就能滿足需求了。因為離水源地比較遠,所以打井出水也不方便。前幾年打了好幾次井,但出水量都不大,稍微旱一點基本上就沒水了。還是自己辛苦點,每周去取一次水。”(資料來源:對C的訪談)

草畜分到戶之后,草的種類減少、草蓋度(高度)降低以及水資源分配不均使草地生態狀況大不如前,水—草—畜之間的平衡逐漸被打破。牧戶面臨著水草資源不足以支撐牲畜數量高速增長的困境,其生計脆弱性加劇。

2.草地承載力和恢復力不足。筆者在幾個調查區域發現,內蒙古牧區牧戶所承包的草場基本上都圍繞各自的定居點呈條狀分布。草場劃分到戶后,為防止其他牧戶的牲畜跑到自家草場,牧戶自覺用圍欄將自家草場圍起來,牛羊等牲畜只能在長條狀的限定草場范圍內活動。牧民I的描述反映了這一狀況:

“當初分草場的時候就規定了每戶分多大面積,形狀怎么分沒商量,圖個簡單就在地圖上按條劃分了出來。我家的草場一共有2000畝,寬度也就只有五六百米。”(資料來源:對I的訪談)

在分草到戶的基礎上,有些牧戶還面臨著兒子分家的情況,父輩需將草場再次分配給子輩,草場因此更加細碎化(訪談對象的草場塊數平均為1.9塊)。例如,牧民A這樣描述:

“前幾年大兒子成家了,分走了2000畝草場和100只羊、10頭牛,也都用圍欄圍起來了。今年二兒子也要結婚了,結婚了也總得給分點草場,這草場是越分越少。還有一個小兒子在旗里念書,要是以后也回牧區來,草場還得再分。”(資料來源:對A的訪談)

在游牧時期,牲畜的移動范圍大、移動時間跨度長,草場的自然恢復速度能跟上其被破壞的速度,草場生態保持得較好。隨著草場地塊的細碎化,圍欄隔斷了不同草場和牲畜之間的聯系,草的種類、蓋度和高度都在減少,養活一只羊所需的草場面積也不斷增加。牛羊等牲畜長期在一塊或幾塊草場上活動,“蹄災”等問題也因此開始出現,被反復踐踏的草地在短期內難以恢復。牧民B和C都表達了草地破壞嚴重、恢復力差等問題:

“大伙兒一起放牧那會兒,要是找到了水草好的地兒,幾畝地就夠一只羊吃的。現在不行咯,我看50畝養一只羊都夠嗆。”(資料來源:對B的訪談)

“你看現在這個草和天氣,除非幾年不放羊,草才能活起來。比不了以前了,這草長不高了。”(資料來源:對C的訪談)

草地細碎化嚴重、質量下降使草地的承載力和恢復力降低,在缺乏特別保護措施的情況下,草地的自然恢復能力已不足以支撐牲畜數量的高速增長。對收入主要來源于畜牧業的牧戶而言,建立在生態脆弱草地上的生計無疑是脆弱的。

(二)生計資本和生計策略選擇對牧戶生計脆弱性的影響

草場分配到戶后,傳統的游牧或輪牧方式被定居放牧取代,牧戶將自家草場用圍欄圍起來,進行棚圈、機井等基礎設施的建設,相關物質資本投入增加。圍欄使牧戶明確了自家草場的邊界,邊界的清晰化使草場的產權更加明確,草地租賃市場開始在牧區出現并逐漸活躍。對于可利用草場不足的牧戶而言,通過草場流轉來平衡各類生計資本是其維持生計的主要途徑之一。隨著牧區草地經營制度改革的深化,牧戶自發成立的基層合作組織開始出現并逐漸發展,為牧戶共同利用草場和機械等資源提供了條件。不斷豐富的生計策略給了牧戶更多選擇來提高自身生計恢復力。

1.生計資本變化。定居放牧方式下,牧戶會在自家草場上建立定居點,在定居點周圍搭建棚圈、建設機井等基礎設施來維持生計。物質資本投入的增加增強了牧戶抵御雪災等自然災害的能力。牧民H和D都表示了牧業基礎設施的完善給自身生計帶來的改善:

“20世紀80年代的時候有過大雪災,由于基礎設施條件差,死了很多牛羊。2012年也發生過大雪災,自家死了100只羊。在2012年雪災之后,自家掏錢蓋了棚圈等基礎設施,現在抵抗自然災害的能力要比以前強許多了。”(資料來源:對H的訪談)

“20世紀50年代整個嘎查年均大約有5000頭羊、800頭牛,冬天經常有白毛風,棚圈都是簡易搭起來的,牛羊因此損失很大;現在冬天的氣溫還是和以前差不多,但棚圈等基礎設施條件比以前好了,牛羊(因為雪災等災害)的損失少很多。”(資料來源:對D的訪談)

草畜分到戶后,牧戶牲畜數量不斷增加,而草場面積無法擴大,草畜不平衡問題日益突出。為維持生計,牧戶必須保持高水平的牲畜存欄量,買草買料成為牧戶應對草—畜矛盾的主要手段。在受訪牧戶中,買草買料狀況基本上在每家每戶都存在,購買草料成為牧戶牧業生產中的主要支出項目。牧民H、F和I這么描述:

“草場大家都不夠用,買草買料很常見,每年都要花5萬元左右買草料。”(資料來源:對H的訪談)

“我們這里買的基本上都是15公斤一捆的草,去年買的時候是16元/捆,買了3000捆;飼料買了7500公斤,2.4元/公斤。今年還得買,不買不行,聽說今年的草料價格更貴。”(資料來源:對F的訪談)

“天氣越來越旱,草場質量一年不如一年,每年賣牲畜的錢基本上都只夠用來買草料,去年甚至是虧本的,賣牲畜的錢全用來買草都不夠,還要貸款。”(資料來源:對I的訪談)

當草場供給的草料不足且牧戶的牧業收入不足以支付購買草料的費用時,借貸成為牧戶應對生計困難的重要手段。然而,銀行貸款額度對普通牧戶而言遠遠不夠,在被迫無奈的情況下,民間高利貸也成為牧戶的應急手段。在這一方面,牧民這樣反映:

“我是通過五戶聯保向農行貸款的,每年都能貸10萬元,月利息是0.8分,一年一次性還利息,要想多貸也沒處貸。”(資料來源:對H的訪談)

“就銀行那5萬貸款額度哪里夠用啊,我一個孩子今年剛上大學,費用高。我也想向銀行多貸,但聽說只貸給那些草場多、牛羊多的大戶。”(資料來源:對F的訪談)

“我現在不在自家放牧了,做羊倌,給別人放羊,沒辦法,去年借了15萬元的高利貸,月利息3分。去年我沒錢還利息,就把自家的草場連帶牛羊全部租出去了,好歹把利息還上了,今年還不知道怎么辦。”(資料來源:對D的訪談)

棚圈、機井等物質資本投入的增加,增強了牧戶抵御自然災害的能力,有助于牧戶在遭受自然災害時的生計恢復。然而,面對購買草料支出高、銀行貸款額度不足等問題時,牧戶缺乏良好的適應策略,金融資本不足使牧戶生計面臨著更大的脆弱性。

2.生計策略改變。“雙權一制”實施后,定居放牧代替了傳統的移動放牧,牧戶只能在自家所承包或租入的草場上放牧。而部分牧戶對如何利用自家承包草場缺乏合理規劃,沒能充分考慮草場的承載能力,在草場上大量放養牲畜,例如受訪牧民D和I。長期來看,這并不利于其實現生計可持續。

“我們家4口人,就指著這幾百頭牛羊活,你讓我少養點牛羊,活都活不下去。現在為了活下去,哪家不過牧?人都活不下去,哪里還管草活不活得了。”(資料來源:對D的訪談)

“政府是有規定讓50畝養一只羊,真是50畝養一只,我這點草,能養多少只?你自己算算,飯都吃不飽。基本都是10畝、幾畝養一只。”(資料來源:對I的訪談)

有些眼光長遠的牧戶,遵循牧區的游牧傳統,將自家的草場分塊使用,例如牧戶J。具體的使用方式是:

“我家的草場一共分成3塊,包括1~4月放牧的春營地,5~10月放牧的夏秋營地,11月~次年1月放牧的冬營地。自家草場的3塊營地不同季節輪著放牧。其余時間就把牲畜關在圈子里喂飼料。草場有時間休養,可以多用幾年。”(資料來源:對J的訪談)

草場數量不夠的牧戶,也盡量通過租入草場等方式來彌補自家草場的不足,例如:

“自家草場分兩塊,夏秋季用2500畝,冬季用3500畝。春季用租來的1000畝草場。”(資料來源:對C的訪談)

“租了草場以后,目前草場是夠用了,但還是希望可以再多租點草場,比起買草買料還是租草場更能解決自家草場不足的問題。”(資料來源:對C的訪談)

還有的牧戶通過與親友或鄰里間的合作,嘗試以共用草場、共同放牧和共用機械等方式來彌補自家生計資本的不足,例如牧戶E和H:

“我跟我兩個哥哥一塊放牧。我們分家時,就分了牛羊,草場沒有分開,3家人合在一起放牧,每家的牛羊做上標記。這樣草場大一點,放牧的空間也大。”(資料來源:對E的訪談)

“隔壁兩戶鄰居跟我的草場正好挨著,我們都覺得草場不夠用,就把草場合在一起用了。合在一起后,又劃分了冬春草場和夏秋草場,草場的利用效率高了,能養的牲畜就多了。而且拆掉了圍欄,每年還能省幾千元圍欄的維修費,我覺得挺好的。”(資料來源:對H的訪談)

不同的生計策略使牧戶形成了不同的生計狀況。在草地經營制度變遷背景下,采取消極、不可持續的生計策略的牧戶,其生計可持續能力受到草地經營制度變遷的明顯影響,他們已難以可持續利用草場,在遇到突發狀況時,也難以做出及時反應,其生計脆弱性加劇。相反,利用草地經營制度變遷帶來的正面效益、積極適應現行草地經營制度的牧戶,生計恢復力強,生計也能得到更可靠的保障。

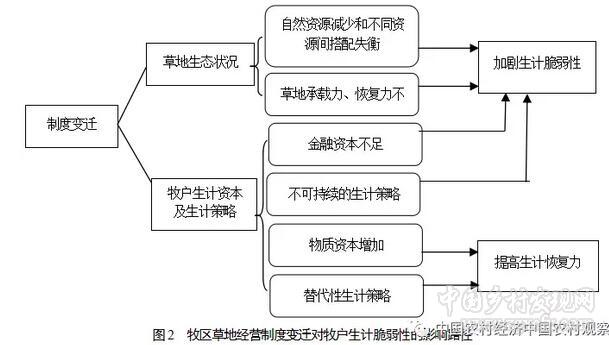

綜合上文的分析,草地經營制度變遷對牧戶生計脆弱性的影響可歸納為兩條路徑(見圖2):第一,制度變遷下草地生態狀況變化:一是分畜到戶和分草到戶后出現自然資源減少和不同資源間搭配失衡,二是出現草場承載力、恢復力下降等草地生態狀況惡化問題,這加劇了牧戶的生計脆弱性。第二,制度變遷下牧戶的生計資本及生計策略變化:在牧戶生計資本方面,定居放牧后物質資本的增加促進了牧戶生計的恢復;然而,金融資本的不足仍是導致牧戶生計脆弱的主要因素;在生計策略的選擇上,部分牧戶通過參與草地租賃市場、開展互惠合作等優化了資源配置,促進了生計恢復;部分牧戶在承包草場后,通過無規劃放牧、過牧等手段增加眼前收益,從長遠來看不利于生計的恢復。在現行的草地經營制度下,通過推進草場流轉、開展互惠合作等優化資源配置,將是促進牧民生計恢復的可行途徑。

五、結語

不同于以往學者從氣候變化和市場波動等角度考慮干旱半干旱地區農牧民生計問題,本文基于“脆弱性—恢復力”分析框架,通過半結構化訪談,在內蒙古牧區草地經營制度變遷的背景下,從牧區草地生態狀況和牧民生計資本及生計策略兩大維度分析了內蒙古牧區10戶牧戶30多年來的生計變化狀況,采用三級編碼方式對案例資料進行了編碼整理,從兩條路徑分析了在現行草地經營制度下影響牧戶生計脆弱性的因素以及促進其生計恢復的策略。

脆弱性和恢復力不是簡單的一體兩面關系,而是呈雙螺旋結構,兩者既有可能負相關,也有可能正相關,即脆弱性降低時恢復力也降低。僅考慮研究對象的脆弱性或恢復力,難以真正促進研究對象實現生計可持續;只有同時降低脆弱性和加強恢復力,才能確保研究對象實現生計可持續的促進措施科學有效。在牧區現行的草地經營制度下,牧戶可以通過參與草場流轉、開展互惠合作等來提高對現行草地經營制度的適應能力,減少暴露度(氣候變化的影響)、敏感性(對自然資源的高度依賴)等因素對自身適應能力的影響,以降低生計脆弱性,使生計由脆弱轉向恢復。此外,加大對基礎設施等物質資本的投入是提高牧戶生計恢復力的有效措施。

盡管前文所分析的制度變遷對牧戶生計脆弱性的影響,難以完全排除氣候變化和市場波動等因素的作用,但是,從制度變遷角度研究牧戶生計脆弱性可望為探討“三牧”(牧業、牧區、牧民)問題的學者提供一定借鑒。此外,限于案例材料及文章篇幅,本文未能直接用經驗研究驗證推進草場流轉、開展互惠合作等對降低牧戶生計脆弱性的具體作用。將現有草地經營制度下牧戶的不同經營模式對其生計狀況的影響納入“脆弱性—恢復力”分析框架,將是今后值得嘗試的工作。

作者單位:中國人民大學農業與農村發展學院

中國鄉村發現網轉自:《中國農村觀察》2018年第3期 微信公眾號(原創)

(掃一掃,更多精彩內容!)