關中老舅

關中童年

在“返鄉體”成為熱鬧話題的2016年春節,“過日子”這一眾生平等的日常命題,被寫作者驚鴻一瞥的所見和觀感逐漸妖魔化。整個中國近代史,貫穿著追求現代化的熱情,也隱藏著農村社會式微的哀音,而哀嘆農村“衰微”生活方式的各種“返鄉筆記”,背后是一群多少有些趕時髦的語不驚人死不休的“鄉愁”大軍。

在他們之外,青年學者陳輝顯然是一個沉默卻有力的另類。他的新著《過日子:農民的生活倫理》一書,平靜而真誠地描述了近百年來,尤其是改革開放至今,陜西關中黃炎村老中青三代人的柴米油鹽、恩恩愛愛、酸甜苦辣、喜怒哀樂與悲歡離合的平常人生。他在意的并非“鄉愁”,而是黃炎村民日常生活的整個世界與常態。

日子慢慢過,過到啥程度算啥程度。

你高興一天,不高興也是一天,還不如高高興興的。

人一輩子只要心情好,你就不生病。

別記仇,你記仇干嗎?人在社會上能活幾年。

人生就是一個收音機,你必須經常調頻,才能收聽到清晰的節目。

過日子就是“過孩子”。

——關中黃炎村村民

自古以來,無論意識到與否,“過日子”是每個人終生都在身體力行的事兒。這并無中西之別,雅俗之隔,高下之異。好與壞、苦與樂、悲與喜、成與敗、冷與暖、得與失、濃與淡,個中三味,人人自己都心知肚明。當一天和尚撞一天鐘,無所事事、游湖浪蕩、不思進取,冬練三九、夏練三伏、聞雞起舞,勤儉持家、細水長流,有頭有臉、風風光光……這都是人們熟悉的對過日子的不同類型的表述,分別蘊藏著迥然有別的價值評判,有著是是非非,優劣得失。當面對每個人最終都得歸于塵土、赤條條而去這一終端時,無論貧窮與富貴,無論高尚與渺小,“怎么著不都是過?怎么著不都得過”就成為暗藏著智慧、玄機的關于生活哲學的大白話、大實話。

然而,近兩三年來,在“鄉愁”指引下的轟轟烈烈、熱熱鬧鬧成規模的“返鄉體”寫作中,過日子這一普世話題被寫作者驚鴻一瞥的所見、觀感妖魔化。農村不再是寄托其記憶、夢想的世外桃源、夢中情人,而是破敗不堪、滿目瘡痍、病入膏肓,急需整治和救助;農民不再是與人為善、蘊藏民族精神的“良民”,而是禮崩樂壞、道德淪喪,甚至與城里人一樣集體“約炮”,急需規訓和教化。村將不村,愚昧無助、無功德的個人主義等陳詞濫調如影隨形地貫穿著不同學科、不同人群的每一篇“返鄉體”寫作之中。

在這些“熱淚盈眶”、撕心裂肺、傷筋動骨的返鄉體中,被進一步污名化的農民不但不會過日子,簡直就不是人!在這些多少有些趕時髦的趨炎附勢、投機取巧、語不驚人死不休的“鄉愁”大軍中,青年學者陳輝顯然是一個沉默卻有力的另類。與偶爾由城返鄉,有著道德優越感并俯視鄉野的鄉愁大軍不同,相向而行的陳輝是從關中的黃炎村一步一回首地慢慢走出來。而他走進黃炎村的初衷并不是要寫“鄉愁”,他在意的是黃炎村民日常生活的整個世界與常態。

“返鄉體”之外的話語

黃炎村民的柴米油鹽

在黃炎村長期、深入的田野調查基礎之上,陳輝的新著《過日子:農民的生活倫理》就是對于“過日子”這樣一個眾生平等的尋常的哲學命題一種真摯而濃烈的理性化詮釋。雖然面對的是鄉愁大軍同樣的生活世界與題材,但在這本于2015年才徹底完成的專著中,陳輝的觀察、思考、寫作不是“與時俱進”隨大流地為賦新詞強說愁,不是苦心焦慮地詮釋已經淪為治理工具而政治化、意識形態化也被機會主義者津津樂道的“鄉愁”,更不是為城鎮化、新農村建設找轍、建言獻策。顯而易見,青年人陳輝既無憂天下的政治情懷,也無拯救黎民百姓于水火的鴻鵠之志,更沒有躋身城里人和精英階層的榮耀與自戀而處處想教化“農民”這個冷冰冰的“工作對象”的虛無主義。相反,他率性也是大膽地將或嚴厲或慈祥卻滿嘴是非的教化者、治理者視為己有的“過日子”、“過好日子”、“會過日子”不依不饒地剝離開來,平靜而真誠地描述了近百年來,尤其是改革開放至今,黃炎村老中青三代人的柴米油鹽、恩恩愛愛、酸甜苦辣、喜怒哀樂與悲歡離合的平常人生。

換言之,貫穿在黃炎村父老鄉親的日常生活敘事中的再平淡不過的“過日子”三個字,不是高高在上的精英意在控制、支配民眾的“教化倫理”,而是飽含實踐性、表達民眾主體能動性和民間社會生命力的“生活倫理”。正是受陳輝摒棄的教化倫理的支配,鄉愁大軍幾乎是清一色地主題先行地為寫作而寫作——所謂的實錄。

毫無疑問,鄉愁大軍的悲涼、滄桑、痛苦等這些字里行間的小情感是真實的。但事實上,鄉愁大軍情緒化的井噴正好表達了其從眾的“偽”,至少是屁股決定腦袋而故意東施效顰、扭捏作態的“矯情”。以勝利者、成功者的姿態“榮歸故里”、“光宗耀祖”的他們,猛然發現自己的炫耀不但沒有了鞭炮,甚至連羨慕、妒忌的目光都寥寥無幾,蕩然無存。于是,多少有些沮喪的他們以不容置疑的親歷者、主人翁的姿態,無視百年來鄉村社會變遷前行的事實、內因、外因和鄉民的智慧與韌性,情緒化也是得意洋洋地以教化者、得道者的姿態詛咒起眼中僅僅一點點大小的“小故鄉”來。舍我其誰的“兩肩道義”和“錚錚鐵骨”反襯著內心的蒼白與虛脫。

與這些鄉愁大軍的身影、姿態和微妙的心態不同,并非黃炎村民的陳輝是在努力成為黃炎村民的漫長過程中,慢慢地展開他的觀察、訪談、思考與敘事的。他經常與炎學書、黃吉康等黃炎村民秉燭夜談,一起感慨唏噓,以至于不得不在書中大段大段地呈現他與當事人之間的精彩對白,長篇累牘而不忍割舍。在不少個對談結束的中午,他或是惆悵,或是獨自行走在金黃的麥地間的小道上,不乏悶熱地品味著鄉民們滿是“詩意的話語”。不僅如此,他也習慣了“一碗面條”、“兩根青菜”的從牙縫擠錢卻吃得酣暢淋漓的極簡生活。

“孤寂的”理性敘事

平淡背后有真意

遺憾的是,書中并未交代作為一個異鄉人的陳輝這個他者融入黃炎村的具體過程。但是,正是因為有了陳輝自己全身心全方位地主動融入和入鄉隨俗,有了黃炎村民的開誠布公、敞開心扉,他的研究才拋棄了主題先行、生搬硬套理論的學院派寫作的八股套路,而直接逼視他那絕對不易的融入過程之中的體驗與困惑。

陳輝的體驗與困惑就在于,在日常交流中,村民隨時隨地不經意提及的“過日子”三個字。盡管在對黃炎村的家庭經濟與小農的謀生之道的鋪陳和解讀上多少顯得力不從心,直接支撐黃炎村實情的歷史資料和有效數據并不是太多,對黃炎村小農經濟現狀的描述也稍顯不足,但整本書仍然對黃炎村民不同語境中的“過日子”進行了有效且貼切的解讀。從“過日子就是過孩子”、“過日子過的就是人氣”、“人不能關起門來過日子”、“有錢處理事情就是好日子”、“日子過得好不好,跟人的性格有關系”這些村民的日常表達,陳輝系統地詮釋了“過日子”不但集中表達了黃炎村民的生活倫理,還是“一套以家庭為中心的生產生活方式”。無論是生活倫理,還是以家庭為中心的生產生活方式,均植根于這塊中國腹地深處的黃土地上漫長的農耕文明。

因此,雖然書中有著眾多讓作者為之垂淚的情感故事,有著波瀾起伏、暗流涌動的人生閱歷與體驗,但是家庭生活、社會交往、神圣感、宗教感、家庭主義、個體化與家本位等學術話語架構下的理性敘事,仍然對受眾不忍釋卷的酣暢閱讀形成了阻滯與威壓。然而,作者似乎是要故意形成這種閱讀的障礙,不在意受眾世界的鬧熱與打雞血式的亢奮。他當然知道怎樣的寫作才能熱鬧并吸引眼球。書中,他將這種熱鬧寫作的思維稱之為“新聞媒體的”,并一針見血地指出,這種思維規訓下的寫作是苦心焦慮地“過度闡釋小概率事件,并做出道義批判”。顯然,在以矯情、煽情等“偽情”充斥的返鄉體洪流中,正如平平淡淡的日子,《過日子》這本書是不合時宜也孤獨寂寞的。可正是這種平淡、不合時宜的孤寂,使其清遠、高潔,別有風味,更有分量,值得人溫杯老酒或溫壺熱茶,慢翻,細思,獨品,回味。

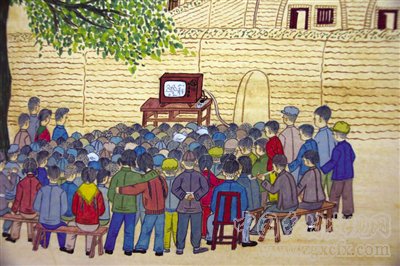

關中農民畫家劉慶才的關中民俗風情畫。

《過日子:農民的生活倫理》

作者:陳輝

社會科學文獻出版社2016年1月

“生活者”倫理

日常的真實與神圣

沒有了理論先行的桎梏,陳輝更愿意細嚼慢咽“湊合”、“持家”、“顧家”、“面子”、“順心”、“方便”、“日子”等口語,辨析其中的真意。連同這些語詞指代的男女、故事、行為與事實,陳輝深情而平靜地一并歸結為黃炎村民的生活倫理。對村中的天主教徒這一在當代中國被炒得沸沸揚揚的群體,陳輝看到了作為天主教徒的村民“救靈魂”與“過日子”的有機統一。即,“當他們走入教堂認真念經,他們才成為虔誠的天主教徒;當他們走出教堂,呆在家里,他們和那些信佛教的人和非信教群眾沒有太大差別”。雖然天南地北,但是這一實事求是的描述,卻與曹榮博士在其專著《同構與轉換》中呈現的京西桑峪村中天主教徒的情形一模一樣。因為對于農民天主教徒而言,他們首先是“生活者”,而且是在中國農村的生活者。正如陳輝在書中引用的一段男性教友的話所言:在相當意義上,“救靈魂”是老人的事情,而年輕人的主要任務是成家立業,中年人是養老育小。盡管陳輝并未就此展開與既有宗教研究廣泛深入的對話,甚至沒有基本的比較,但其描述的這些生活世界的真實,已經犀利地嘲諷了基督救國論者和基督亡國論者的虛妄與莫名驚詫。

更值得稱道的,是陳輝鮮明地點出了在以過日子為核心的黃炎村,勤儉持家、極簡主義的生活與作為神圣感源泉的家庭之間的關聯。在黃炎村,很少吃的肉和一定要修得盡可能氣派的房子之間不僅僅是消費和積累的關系,還是“父親和兒子的關系”。在此,陳輝寫道:“如果說享受代表神圣,那么對于節儉的關中人來說,一定有更為神圣的東西讓他們孜孜以求,從而淡化美食的誘惑力,使其長時間可以忍受低水平的生活。這種神圣之物就是家庭,就是下一代的生活——這才是關中人的宗教,是他們神圣感的源泉。”慢讀的過程中,這樣的洞見不時擠進眼簾。正是因為有著這些深刻的體悟,在本書結尾部分,陳輝也才大膽地指出聲名卓著的閻云翔研究黑龍江下岬村所得出的“無功德個人”,也即“個體化”論調的片面性,并用他自己的“家本位”、“家庭主義”對此前農村研究與書寫中常見的“個人本位”、“個體化”發起有禮有節的沖擊。

因為研究過日子的陳輝自己也在身體力行、有條不紊地過著日子,所以研究他者的過程也就成為一個不斷“反思”的過程。以至于在“后記”中,陳輝坦率地承認:感覺寫下的不是別人,“寫下的就是自己的生活”。

“駱駝”與“馬”

村民給城里人的一堂課

在《紅樓夢》中,面對榮國府內內外外、大大小小的明爭暗斗、是是非非,借王熙鳳這個榮國府局內人之口,曹雪芹道出了家大業大、光鮮亮麗的榮國府“大有大的難處”。這頗有人類學家情真意切地強調的主位意識。鳳姐的刀子嘴讓本意是去沾光的鄉下老太婆劉姥姥很為難,生怕沾不到一點光。情急之中,以一個當代社會學家的冷眼旁觀的姿態,作為榮國府局外人的劉姥姥說出了人們熟知的那句俗語:“瘦死的駱駝比馬大”。站在他者的立場,這個善于察言觀色的鄉下老太婆在體量上將在城里的榮國府比作了“駱駝”,自貶為個頭小不少的“馬”。但是,誰能否認呢?駱駝也好,馬也好,瘦駱駝也好,肥馬也好,都得死,都得過日子,知道有一天會終老,還是得過日子,自己終老了,子子孫孫還得過日子。當然,這里無意以這兩種四蹄的哺乳動物來喻指“豪奢”的城市與“凋敝”的鄉村,喻指高高在上、有著道德優越感的城里人與卑微卻有著人生智慧的鄉下人。

借鳳姐和劉姥姥這組有著城鄉、貴賤、富窮之別的一少一老的經典對白,數百年前的智者曹雪芹似乎在婉諷著當下貌似情感充沛實則隔岸觀火、毫無真性情的文字寫作。在鋪天蓋地的返鄉體鄉愁寫作浪潮中,逆流而上的陳輝的寫作也就意義非凡。雖然整本書還顯得單薄、逼仄,但是對煽情絲毫不感興趣的陳輝還是憑著愚公移山式的精神,以黃炎村民過日子的點點滴滴竭力去撕破渾濁,給污濁了一縷清新的風。他無心、無力也無法阻止輕浮從眾的返鄉體洪流,卻給這道激流了一個回旋。以此,他不卑不亢地給了讀者“真相”農村復雜的另一面——給了被全黑的農村一絲并非虛假的光。

陳輝告訴人們,當代鄉土中國不僅僅有被符號化、情緒化和非虛構化的梁莊,不僅有被同樣高調炒作的似乎只有毒品、艾滋的涼山諾蘇,不僅有被網友熱議實則子虛烏有的“上海女孩”逃離的“黑黢黢”的江西農村,還有黃炎村這樣人口殷實、雞犬之聲相聞的村莊,還有黃炎村民那樣自尊自立、小富即安、勤儉持家、通情達理講良心、持家顧家,繼續一天一天在磕磕絆絆又相互包容、妥協中過日子的老少村民,男男女女。

由此,對三農中國的關切,也就不僅僅是痛心疾首的片段、片面的“崖邊”或“斷崖”式的輕快媒介思維與唯我獨尊的精英教化的千年定勢。至少,在過日子的層面,黃炎村民們告訴了城里人,尤其是告訴了“精英們”許多許多。

【書擷】

黃炎村的故事之父與子

我曾專門和炎學書探討教育孩子的方法,他說最關鍵就是以身作則。他講述了他管教兒子打麻將的故事。十幾年前,炎學書迷上了打麻將,后來發現不到20歲的兒子也偷著玩,炎學書意識到問題的嚴重性。

“在我們這里,只有不過日子的人才整天打麻將。我下定決心,戒了8年——老人必須管住自己,這樣才有資格教育兒子。兒子21歲那年,因為打麻將的事情給我跪過兩次。第一次,我說再給他一次機會,以后10點鐘必須回來,否則我就出去找他——只要沒回來,我就一直在外面找。他答應了,但沒過幾天,竟然又去打麻將,并且10點多還沒回家。我給他打電話,半小時后他才回來,找了一堆理由。我對兒子只說了一句:‘你不要找理由,以后我再也不管你——你不是我兒子,我也不是你父親!’兒子不吱聲,就跪著。過了一會兒,我說:‘你快去睡覺吧。我要睡覺了。’他站起來就走,扔下一句話:‘我的手不要了!’我怕出事,就使眼色,讓他媽跟著。果然他去了廚房,拿起菜刀要做傻事,幸虧被他媽攔住了。當時的情況,我肯定不能去攔,否則就沒有了父親的權威,但又不能不管,萬一出事怎么辦?等他媽把他攔住,我開始罵他:‘你在向我示威?你在向我示威!你把手砍了,我怎么向你媳婦交代,她還以為我害了你!’兒子撲通一聲跪下了,泣不成聲。”

一場父子沖突就以這種方式結束了。我越發佩服炎學書教子有方,嚴厲且講究方法。如果不讓妻子跟兒子去廚房,那天也許會發生意外。父親的教育粗中有細,最后在思想上戰勝了兒子。

黃炎村的故事之鄉村愛情

春梅,1971年出生,現在已經是兩個孩子的媽媽。春梅的老公很能掙錢,這兩年被外派到非洲工作,每年掙十幾萬元。春梅在家帶孩子,平時打打麻將,算是一個生活瀟灑的留守婦女。那天我去她家訪談,聽她說自己26歲才結婚,就好奇地追問她為什么晚婚。

……

“我感覺那一步走對了。現在一村子人,就我最幸福。別的婦女整天忙碌,我卻不用掙一毛錢!對門的女人,她買5毛錢豆腐,說明家里一定有客人!要是我,早就餓死了!自我進這個家門,沒受過一毛錢的窮,就是苦了娃她爸。算命先生說他只能活到63歲,他說自己要多掙錢,提前把我和孩子的養老保險買好。這次去非洲前(春梅的丈夫被建筑公司外派到非洲工地),他問我:‘一年24萬元,還去不去?’我說:‘去,下次就不去了。’然后他就坐飛機走了,要明年過年才回來。在那邊吃不好、睡不好,他有胃病。”

“可能你老公不想去了,你還逼著他走。”

“其實他想去,只是舍不得家。”說到此處,春梅顯得很憂傷,不再像剛才那樣慷慨激昂。

“以前老公在家時我們倆總吵架,自從他去了外國,我特別想他,才知道什么是愛情。”

“什么是愛情?”

“他在外國,隔一段時間你開始想他時,電話就打來了——這就是愛情。去年買房時,老公帶著我在縣城跑了一個月,我感覺很幸福,感覺天天在一起真好。現在的年輕人只知道玩耍,根本不知道愛情。”

“什么是愛情?”

“農村人和城里人的愛情不一樣。城里人講浪漫,但有錢才能浪漫,沒錢就沒愛情。農村人的愛情就是一個心里有另一個。我和老公也會吵架,但是吵完架相互找嘴。以前在老屋時我整天罵他,他也罵我,還打過我。我打不過他,氣得要命,后悔自己沒學武術。”

“都打起來了,這哪里是愛情啊?”

“兩口子,哪有不打捶的!我們這里有個老師說,兩個人打捶是肉體的磨煉,打捶產生感情,平平淡淡沒意思!在農村,兩個人只要生活在一塊,就有愛情。我的公公婆婆一輩子都有愛情,公公去哪里,婆婆都跟著。婆婆累了,公公就做飯、洗衣服,軟軟地說話,一個愛另一個。”(摘自陳輝《過日子》)

中國鄉村發現網轉自:新京報2016年03月05日

(掃一掃,更多精彩內容!)