在唐代的“村正”制度以后,趙宋國家未再推行過以“村”作為某一層級名稱的全國通行之鄉村基層管理制度。存世宋元地方志對鄉野之“村”多有著錄,其書寫方式有不同的類型。其中有些地方志常見在一鄉之下僅著錄寥寥數“村”,完全不符合當時自然聚落之常情。若從地域性的鄉村基層治安組織耆分在北宋前期的具體展開去觀察,可以發現,那些寥寥數“村”者,應該就是作為每一耆分“主村”的鄉野聚落。由此可知,耆分就是趙宋國家繼承前代村制,為了管理鄉村聚落所設置的基層組織。

1、問題的提出

中國古代鄉村聚落形態有一個漫長的演變過程。自從唐初推行在鄉村聚落中設立村正的制度以后,盡管歷代各地實際的聚落名稱仍不免名目繁多,不過“村”從此成為了最通用的名稱,無論南北都是如此。[1]與此同時,盡管自唐以后,及至清末,歷代未再推行過以“村”作為某一層級名稱的全國通行之鄉村基層管理制度,但官府的行政管理中,“村”也無疑成為了指稱鄉村聚落的通用詞。

唐代以后不再設置村正,并不意味著帝制國家放棄了對鄉村聚落的管理。有論者指出:“唐代的村是一級以地域為基礎的正式的鄉村行政組織,地位非常重要,設有村正和村長。……然而到了宋代,遍覽史籍,卻不見任何關于宋代設有村正或村長的記載,村不再是一級行政組織。”[2]如果說這是指未見宋代有直接以“村”為名的正式行政組織,此論甚是。但如果以為宋代不再設置以鄉村聚落為基點的管理制度,則此論或可再議。

事實上,聯戶組織與鄉村聚落各自相對獨立、相輔相成,應該是秦漢帝制成立以來的傳統。[3]《通典》卷三《食貨三·鄉黨》載:

諸戶以百戶為里,五里為鄉,四家為鄰,五家為保。每里置正一人若山谷阻險,地遠人稀之處,聽隨便量置,掌按比戶口,課植農桑,檢察非違,催驅賦役。在邑居者為坊,別置正一人,掌坊門管鑰,督察奸非,并免其課役。在田野者為村,別置村正一人。其村滿百家,增置一人,掌同坊正。其村居如不滿十家者,隸入大村,不須別置村正。[4]

對于此條文字,仁井田升在前人的基礎之上,有集中考訂。他認為前條當分別出自武德令、開元七年(719)令與開元二十五年(737)等令。其中“在邑居者為坊,別置正一人,掌坊門管鑰,督察奸非,并免其課役”一條,當出自開元二十五年令。“在田野者為村……不須別置村正”,自然也與坊正條一樣,出于同一令文。[5]實際上,這一則文本包含不同時期的令文,其所反映的制度細節的前后演變,不必細論,但唐廷構畫鄉村基層組織的制度框架當形成于王朝的前期,應該可以肯定。關于坊正、村正這一條,存世文本雖出于開元二十五年令,或當有更早的制度依據,似亦可以推斷。

細讀前引令文,顯見的是,鄉里與坊村之正長的設置,立制原則是有差別的。前者完全依據人戶數而設,其職責雖有“檢察非違”等語,要點無疑在于“催驅賦役”。所以無論在組織架構,還是在職責義務,都屬于聯戶組織,其編排也常因人戶數量增減而變動。這也是后世文獻所載“編戶××里”[6]、或者“圖即里也……戶有增減,則圖隨之為多少”[7]現象的原因。

而后者,“在邑居者為坊,別置正一人”,甚至沒有提到其人戶的數量規模。很顯然,城區不同地塊之間人戶疏密相差極大,很難以戶數多寡來劃分。城區里同時也有鄉里組織來聯比人戶,因此坊區屬于地域性組織,坊正作為這種地域性組織的頭目,職在負責地方治安,“掌坊門管鑰,督察奸非”,與職在“催驅賦役”的鄉里組織頭目各有側重。

與邑居者的坊及其頭目坊正相同,唐廷對于鄉居者同類組織的人戶數量,雖然也有規定,但可以在十戶到百戶之間浮動,相當寬泛。若超過百戶,增置村正一人;聚落過小,不到十戶,則附入大村,不再單獨設置村正。這顯見是為了適應不同的聚落規模,與鄉里聯戶組織一概以人戶數量來組建的原則明顯不同。總之,唐廷關于村正的制度設計,以聚落為基點,是相當清晰的。

由此可見,唐廷關于社會基層管理組織的設計,有著聯戶與地域兩種相對獨立的組織架構。其一是主要負責“催驅賦役”的鄉里,由于其職責負擔與人戶規模密切相關,考慮到負擔與效率之間的平衡,鄉與里必須基本上依據人戶數量來組建。所以我們稱它為聯戶組織。盡管各地在落實中不免遷就聚落的具體情況而有所調整,但從制度設計的出發點來看,鄉里是一種懸浮于聚落之上、以人戶數量為依據的組織。坊與村則不同,為了履行“督察奸非”的治安職責,就必須明確它的地域性。而且,由于地域、民風有異,治安事務也當有閑劇之別。相對而言,人戶規模倒反不一定是首要考慮的要素。在鄉村,落腳于人戶的聚居之所也就是順理成章了。在具體落實中,尤其是在一些聚落規模普遍較小的地區,由村正管理的“村”,不少可能都是由數個小村落隸附于某個大村落組成的“行政村”,也是可以想象的。[8]

那么,如果我們略為拓寬思路,不一定糾結于是否直接以“村”為名,而是將觀察點聚焦于一般意義的鄉村聚落,由唐入宋以后,是否還存在某種與聯戶組織并行、以聚落為設置基點的地域性基層組織呢?

長期以來,學界討論鄉村基層管理制度,多聚焦于鄉里都保等聯戶組織。[9]聯戶組織是歷代專制政府從鄉村征賦調役的基礎性管理框架,因而無論是對于時人,還是今人觀察史事,往往都會將其置于首要位置。存世文獻所反映的,也聚焦于聯戶組織。不過,與聯戶組織并行的地域組織的重要性,也不容忽視。而且,地域組織常常還是我們觀察聯戶組織演變蛻化過程的一個不可或缺的環節,因此另有其獨特的意義。

在中文文獻中,專文研究由唐入宋以后的聚落管理制度者,似尚未見。上世紀六七十年代,日本東洋史學界曾對此有深入討論。代表性的論著有佐竹靖彥《宋代鄉村制度之形成過程》[10],以及柳田節子《鄉村制の展開——宋から元へ》等文。[11]佐竹靖彥認為唐代的村落制度至五代后周演變成為村團制,基本規模為一團設三個耆長,每個耆長管理一個村落。至宋初太平興國五年鄉管體系成立,耆長管理區域的范圍擴大,成為隸屬于鄉管的基層組織。他稱之為“鄉管耆制”的村落行政由此確立。柳田節子觀察的重點放在戶等、職役等要素制約之下鄉村制度的演變,她認為北宋中期以后,隨著鄉里制瓦解,鄉都制取代鄉里制,鄉村基層管理形成鄉——都——村逐級隸轄的層級關系,即所謂“鄉都村制”[12]。后來她又撰《宋代の村》一文,補充論證前文的觀點。[13]

不過前賢的這些討論也給后人留下了明顯可供深入的余地。首先是他們似未能分辨聯戶與地域兩種組織架構的差異性與相對獨立性,總是試圖將它們納入同一系統,無論是佐竹氏的“鄉管耆制”,還是柳田氏的“鄉都村制”,都是如此;其次,更為重要的是,他們對歷史文本與其所反映的歷史事實之間微妙關系,辨析或有不足,例如常將地方志書中所載鄉、里、村等等名稱直接視同現實的制度設置,疏于揭示其背后歷史現象的復雜性。因此,他們的敘述不免與史實存在某些捍格之處。

也有一些學者已經意識到“同一縣內,耆長的轄區和戶長的轄區范圍并不重合”[14]。但他們只是含糊地稱“耆是縣之下的專項行政區劃單位,凡歸耆長負責的各項事務均以耆為單位來開展”[15],或者“耆是一種獨立的專項行政組織”[16],并未能厘清耆的基本屬性,也就無法明確一些與之相關的史實。

本文在前人研究的基礎之上,試圖從地域性基層組織的視角,重新梳理宋代關于“村”的制度,也就是帶有某種行政管理功能的鄉村聚落。由于存世文獻的地域特征,文中涉及的主要是宋代的東南地區。

2、自然村落的分布與規模

首先,我們有必要梳理一下兩宋時期自然村落的概況。

人們聚居于鄉野,“應當追溯到文明的初生”[17]。學界對先秦以來鄉村聚落的產生與演變,已有相當豐富的學術積累。及至唐代,早期由“廬”“聚”“丘”等不同形式源起的、各地名目多樣而以“村”為通行名稱的鄉村聚落,已經遍布中原大地。進入宋代以后,隨著人口增長,村落的數量與規模則一步擴展。傅俊對南宋村落已有深入討論,[18]下文根據她的研究,主要對有關自然村落分布及其規模的情況,略作歸納,并稍予補充。

傅俊歸納歷史時期村落演變四個方面的基本規律:其一、村落演變蘊含著長期以來人類適應外在環境因時因地制宜的智慧,也蘊含著不同的歷史與文化的影響;其二、村落的形成是一個持續的過程;其三、村落不僅是居住空間,也是一種歷史現象,不論緣起如何,其形態、結構、規模等等都不會一成不變、其四、村落數量的增多,即預示著空間分布的密集化。所謂村落“空間分布的密集化”,主要指它們人口增長等因素的推動下分化與擴散。她在上田信等人前期研究的基礎之上,主要利用民國《忠義鄉志》[19],具體展示了唐五代以后東南沿海地區鄉村聚落逐步開發的過程,認為唐五代多集中于山川的河谷地帶,至宋元時期則開始通過建造海塘向沿海地區拓展,到了明代,大多是在從前已有發展的、初具規模的地域內進一步推進開發。總之,無論是從微觀、還是宏觀的視角看來,及至宋代,傳統中國聚落分布的基本格局已經形成,并奠定了后世發展的基礎。[20]

因此,尤其在東南經濟相對發達的地區,兩宋時人的一些觀察,就給后人留下了鄉村聚落繁密的印象。葉適(1150-1223)描述溫州瑞安縣,稱“民聚而多,莫如浙東西。瑞安非大邑,而聚尤多。直杉高竹皆叢產,復廂穹瓦皆贅列。夜行若游其鄰,村落若在市廛”[21]。若就當時的人口密度與經濟發展水平而言,位于東南沿海一隅的瑞安縣的確算不上“大邑”,葉適的文字或有為鄰邦延譽之嫌。盡管如此,“聚尤多”、“夜行若游其鄰,村落若在市廛”這樣的說法,還是在相當程度上反映了時人的觀感。相對而言,宋末元初人氏方回(1227-1305)描述浙西平原“吳儂之野,茅屋炊煙,無窮無極”[22],可能更接近白描。所以傅俊根據南宋后期的人口密度數據,推測“在平江府,幾乎每一平方公里上即有一個村落,村落——田地——村落,幾近相接;而在溫、臺地區,約每二、三平方公里亦有一村落”[23],當可以成立。她又分析對比東南常熟縣與西南瀘州的瀘川、江安與合江三縣村落分布狀況,認為常熟縣東部、東南部的低地平原農業資源豐富,人口承載能力強于西部、西北部高地岡身地帶。同樣的,在西南瀘川縣的核心地區,開發相對成熟,村落分布狀況與常熟比較接近。但也有一些例證表明,漢戎雜居的復雜環境,可能造就大規模聚居的局面。[24]

與此相反,在一些邊緣、或開發相對遲滯的地區,無論是村落的規模還是分布密度,都與發達地區存在著較大差距。北宋時,即有如史書記載“京西唐、鄧間尚多曠土,唐州閑田尤多,入草莾者十八九”[25],村落分布自然疏朗。至南宋,干道三年(1167)秋七月辛亥,有官僚上言,抱怨戶部責令諸路出賣官田期限太急,指出:“且以江東西、二廣論之,村疃之間,人戶雕疎,彌望皆黃茅白葦,膏腴之田耕猶不遍,豈有余力可買官產?”[26]反映了江東西、二廣地區農村聚落分布與二浙等地的明顯差異。兩年后,陸游(1125-1210)從山陰縣出發,赴夔州通判之任,記其于九月十九日出嘉州后的景況,“自出城即黃茅彌望,每十余里有村疃數家而已”[27],就可與江東西、二廣的記載相印證。

在這樣宏觀分布的格局之下,若具體到不同地區,或者某一地區村落的幑觀分布,又無疑更是疏密有別、差別巨大的。由于存世資料的限制,我們無法對兩宋時期不同地區間村落分布狀況作全面具體的比較分析。關于北方地區,約略可作印證的有河東與河北地區兩例。

北宋至道二年(996)五月,知懷州許袞應命與使臣“相度開畎河水,澆溉人戶田苗并官竹園”事項,上言提到:“今據河內縣里正申超等分析到,緣河兩岸使水二十二村,二百二十五戶、澆得田土約六百八十余頃,并屬省竹園在內。”[28]按懷州位于黃河北岸,今河南平原的西北部,北依太行山,是傳統中原農業核心區,盡管這則文本記載的河內縣緣河兩岸22個使水村落,共計225個農戶,可能并未能包括各村所有的人戶,但當占其大多數,可以想見。平均每村僅10.2戶,即便略作數據修正,其規模也不可能太大。北宋慶歷五年(1047),在與懷州相近的晉州,趙城、洪洞兩縣百姓爭奪霍泉河水源,據載當時“兩縣分析到霍泉河水共澆漑一百三十村?,計一千七百四十七戶”[29]。按霍泉河流域當屬河谷階地,開發也較早,但可能受水資源不足的制約,灌溉面積僅“計水田九百六十四頃一十七畝八分”,承載人口能力有限,村落平均規模僅13.4戶,與河內縣緣河兩岸22個使水村落的人戶規模相近。總之這兩個例證,對于當時中原西部河谷地區村落規模的一般狀況,是具有一定指示意義的。

在東南地區,尤其是丘陵地帶,文獻記載更多強調的往往是村落的差異性。例如建昌軍南城縣(今江西黎川縣)人呂南公(約1047-1086)有這樣的描述:

今之民居無常定也,有團落之間,雜數十百家者,有五里三里寂無一家者,有東西相望而阻以山川者,有懸絕之聚止于三兩家者……[30]

在呂南公看來,“數十百家”應該是村落規模的上限了。據洪邁(1123-1202)所載,“紹興八年,廣州西海壖,地名上弓彎,……海水溢,環村百余家盡溺死”[31]。洪邁是否為了強調怪異事件之可怕而夸大了村落的規模,難以斷言。紹興末年,王之望(1102-1170)為四川總領,向尚書省上札子處置坑冶事宜,提到郪縣“于打銅村鑄造之家亦百余戶……諸村匠戶多以耕種為業,間遇農隙一二十戶相糾入窟”,一村的“鑄造之家”即達百余戶,可知這應該是一個規模不小的集村。吳江縣八赤村,“殆且百家”[32];南宋干道三年(1167),周必大(1126-1204)閑居家鄉廬陵(今江西吉安)期間,所撰《泛舟游山録》,記錄各地風光村落。他某次至蕪湖,“晚過西梁山,泊大信口,二百余戶”[33],這個大信口當屬長江沿岸的巨村了。臨安府仁和縣泰村,居民“可三百戶”,規模更大。[34]

中等規模的村落估計當在三五十戶之間。北宋元佑七年(1092),宋廷君臣討論保甲法,關于壯丁的差派之法,三省上言提到:“如一村有四十戶合差壯丁之人,本村壯丁二人處,每一年輪四戶,祗應十年輪遍,周而復始。”[35]這雖然出于假設之語,據此卻也不妨認為在時人的感觀中,“一村有四十戶”大概是一般鄉村聚落常見的規模了。南宋孝宗初年仲并知蘄州回朝,其陛對札子提到淮南地區“縣邑至為蕭條者僅有四五十家,大槩如江浙一小小聚落爾”[36],雖說稱之為“小小聚落”,其實應該是仲并感觀中江浙鄉村聚落的常規情況。特指性的記載當然更多。如干道八年(1172),周必大從臨安由水路回廬陵,在池州境內,“(四月)戊辰早發池陽……十五里至何村,亦有數十家”[37]。陸游長年閑居山陰鄉間,他描述自己的三山村“村北村南數十家”[38],也是一個中等規模的村落。[39]洪咨?(1176-1236)稱其家族聚居的于潛縣東洪村“無慮六七十家”[40],顯然是因為族眾的人丁興旺,自豪之情躍然紙上。

如果村落僅及十來人戶,時人的記述就不免強調其規模之小了。詩賦行文多以“三家村”之類詞匯來指稱它們,這當然并非指這些聚落一定只有三戶人家,意象而已。總之戶數若在十來戶之間,就是不起眼的小村落了。例如陸游三山別業往西十余里的湖桑棣村,在他的詩文中常被提及,徑稱“西村”,也稱“三家村”[41]。如《西村》“湖塘西去兩三家,杖履經行日欲斜”[42];又《乍晴風日已和泛舟至扶桑埭徘徊西村久之》“數家茅屋門晝掩,不聞人聲聞碓聲”[43]。實際西村“村村陂足分秧水,戶戶門通入郭船。亭障盜消常息鼓,坊場酒賤不論錢”,有售官酒的村店,所以陸游得以從西村“醉歸”[44],還可以“今年四月天初暑,買蓑曾向西村去”[45]。所以西村盡管是個小村落,肯定不止三家而已。他又記述某村“北起成孤峯,東蟠作幽谷”,自注:“中有十余家。”[46]這應該是與西村同一規模的村落。當時地方志描述廣寧橋旁小聚落,“居民鮮少,獨士人數家在焉”。因為只有數家,就直言其“居民鮮少”了。[47]

在這樣的差序格局之下,籠統觀察,前文提及傅俊的估計,東南地區每一、或每二、三平方公里有一個村落,系就其密度而言;若就人戶數量而言,不同地區鄉村聚落的平均規模究竟如何?存世文獻所能夠提供的信息相當不足。

存世宋元方志不少有關于“村”的記載,但是很難證實其中哪些包含了一縣之內所有的自然村落。其中不少所記村落寥寥可數,甚至每一鄉僅一兩個“村”的,自然需要別作討論。還有一些所載村落數量不少,每一縣域可達百余仍至數百,是否包括了所有的自然村呢?仍需要分辨。

關于北宋時期,目前只有兩種方志留下了一縣之內村落總數的記載,即成書于熙寧年間的宋敏求(1019~1079)《長安志》,與明人崔銑(1478-1541)纂修《嘉靖彰德府志》卷八《村名》所引《宋志》。[48]前者記錄了原唐代長安地區、即宋代的京兆、鳳翔二府及華、干、耀三州轄下萬年、長安等二十四縣的鄉里邨社等組織,其中只有萬年、興平、臨潼、醴泉、高陵、盩厔、華原、富平、三原、云陽、同官、美原等十二個縣記載有“邨”的數據。如萬年縣二百九十六邨二里,興平縣二百二十邨,又盩厔縣則作三百二十五“社”,等等。筆者曾將這二十四個縣分的鄉村組織分為四個類型,作出分析,認為據此可知:“從唐到宋,長安地區鄉村基層單位演變的主要趨勢,就是聚落村社不斷行政組織化,逐漸頂替里成為鄉分之下的基層單位,即行政村,里則被架空,并最終消亡。”[49]換言之,萬年等十二個縣分的邨或社,是具有某種行政功能的村落,并非自然村。

后者,即《嘉靖彰德府志》引《宋志》所載相州各縣的村數,為安陽縣二百四十七村,湯陰縣一百六十一村,臨漳縣一百二十一村,林(慮)縣一百零一村。四縣合計六百三十個村落。若以元豐年間相州主客共四萬七千八百四十六戶計之,[50]村落平均人戶規模為七十六戶。按相州的地理環境與農業生態,估計與前文所述河內、趙城、洪洞等縣相仿,村落規模與之不可能相去太遠。所以,前例三縣每村不過十余戶的情況也清楚地提醒著我們,存世相州村落數據所反映的,看來也并非自然村。總之,我們無法根據《長安志》與《嘉靖彰德府志》的記載,來得出長安地區與相州村落的人戶規模情況。

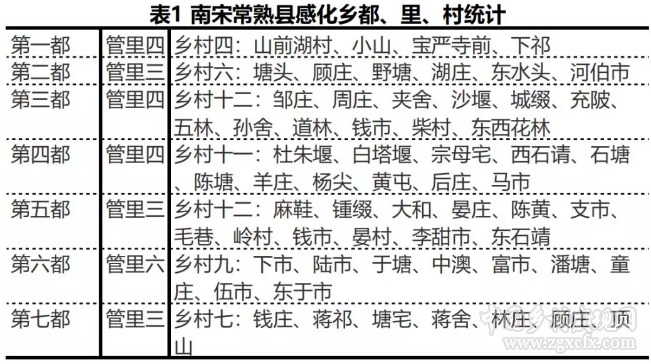

南宋以下,有關一縣之內村落總數的記載稍多幾例。這里首先需要說明,考慮到及至宋代聚落分布基本格局已經形成的大前提,從南宋至元代,甚至明初,局部地區村落數量估計基本持平,即使稍有增長,也不致影響全局。事實上,各地主要聚落分布基本定型的格局,估計直至明清都是如此。例如浙西常熟縣,南宋孫應時(1154-1206)寶佑年間所撰《琴川志》卷二《鄉都》,載有其九鄉五十都逐都之下的“鄉村”,實即村落。如“感化鄉,在縣西北,管都七”(表1):

考清初的《康熙常熟縣志》,九鄉依然,改五十都為五十區,各區之下所載之“村”,數量村名與《琴川志》幾乎完全一致,唯少數村名略有變動,如第一都(區)“山前湖村”由一個村落分成了“山前”與“湖村”兩個村落;第二都(區)“野塘”為“冶塘”;第五都(區)“大和”為“大河”;第六都(區)“童莊”為“潼莊”;第七都(區)“塘宅”為“塘澤”,其它各鄉均此。[51]可知并非簡單抄錄前志舊文,而是跟進了村落分化變動新情況的。所以,若以元代、甚至更晚近一些的記載來推知南宋時期村落的基本格局,可以大致不誤。

南宋方志所載村落,比較引人注目的就是殘本《江陽譜》所載瀘州轄下瀘川、江安、合江三縣的情況。此志纂修年代應在嘉定年間之后,它詳細記載了各縣鄉里都隊甲團村以及人戶數,如附郭瀘川縣,八鄉八里三十四都,“進德鄉四鎮里。第二都。管一保正,四大保,一十九隊,九十一甲,內百七十九家。先村埧、楊森市、趙化元鎮。”這里的先村埧、楊森市與趙化元鎮,就是聚落。合計瀘川縣共九十一村,二萬一千七百八十八戶,村均約二百三十九戶;江安縣共一百九十二村,一萬一千一百八十九戶,村均約五十八戶;合江縣共七十一村,一萬二千三百七十戶,村均約一百七十四戶。[52]若據此,除江安縣村落規模略小外,瀘川、合江兩縣均為規模達二三百戶的集村。但史籍所見的一些文字描述,則與之有較大落差。如史臣籠統描述當地夷族村落的分布狀況,“雜種夷獠散居溪谷中”[53]。元豐年間,瀘州納溪寨夷族的一個分支,“八姓五十村,夷族千戶”[54]。這些雖然特指“夷族”,漢民村落的規模估計要略大一些,但想象在南宋時期的川東丘陵地區,遍布二三百戶規模的集村,恐非事實。與瀘州相近的江津縣,史載也是“居民不成村寨,傍山緣溪散處”[55]。總之,分析史文,可知《江陽譜》所載瀘州三縣的“鄉村”,應該僅記錄了當地那些重要的聚落,并沒有將所有自然村包括在內。

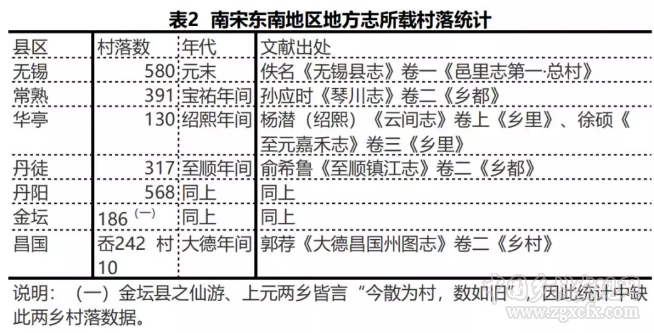

其余記載相對集中的,就是東南地區了。具體可見下表(表2)。

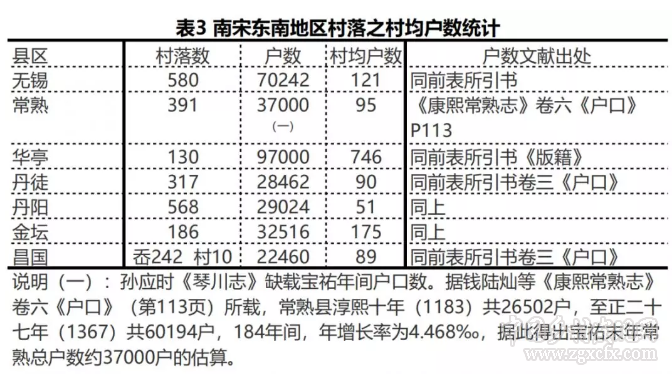

分析此表所列各縣情況,除昌國縣(州)外,其余各縣均位于浙西地區,其中除丹徒縣西部略有丘陵,各縣均系江南水鄉平原,地理狀況與農業生態一致,各縣轄地面積接近,估計村落分布格局也相差無幾。下文再據文獻所載各縣戶數,得出村均戶數(表3)。

明弘治無錫縣志縣境圖

不過如何解讀此表所列出的村均戶數,即各縣村落的平均規模,則頗費思量。其中華亭一縣村落數過少,平均人戶規模竟達七百余戶,失之過大,顯見志書僅記錄了一些重要村落,漏載太多,可置而勿論。鎮江府三縣,尤以金壇縣的數據為高。不過由于仙游、上元兩鄉的村落數缺載,未能統計在內,因此其數據有所失真。表面看來,丹徒與丹陽兩縣數據可能略為接近史實。但是,《至順鎮江志》編纂者是將“今”之村落與鄉里都保的演變聯系起來敘述的,例如:

丹徒縣

高平鄉,在縣西南,都二,里十一:十五都、十六都。同德里、興業里……

今散為村者三十七,皆非故名。

洞仙鄉,在縣西南,都四,里保村十一:十六都、十七都、十八都、十九都。曲陽里、柜村里……

今散為村者九,惟曲陽、柜村、塔山、唐莊、八福、赤岸、柵田尚襲故名。[56]

因此,使人頗疑其“今散為村者”也多少是指具有某些行政功能的聚落,并不是純粹的自然村。

比較說明問題的是無錫的例子。一方面,無錫村落數最多,似乎最有可能包括了所有的自然村落;另一方面,史文仍然在提醒著我們,盡管五百八十個村落已經是前表所列最高的數據,卻仍有證據表明,大量村落未見著錄于前引的志書之中。

佚名《無錫縣志》著錄村落的格式相當規整。總二十二鄉,六十個都保,共設五百八十五個大保。一都十大保,正文書寫村落名稱,注文標明大保的序號。具體記述的形式如下表(表4)。

二十二個鄉分“統都六十,保五百八十有五”,不過由于其中有十個村落注文標出了兩個保的序號,例如第九都潘封,注文“三、四保”;第十都西張,注文“九、十保”,這當然是表明這十個村落較大,一村分設兩保。此外,第三十六、五十一兩個都保均僅設五個大保,則是為了照顧鄉分地域的完整性,不再從鄰鄉割移,以湊足每都十保之數。因此《總村》一欄總共載有五百八十個村落之名,平均每鄉二十六村有余。僅從以上記述,就足以使人懷疑,自然村落的分布絕不可如此規整。志書《總村》的文本與其說揭示了,不如說是掩蓋了無錫地區村落分布的真實面貌。

存世的一些金石資料為我們印證上述推斷提供了證據。

淳佑五年(1245),無錫縣學為了防止學田財產流失,將兩年前由轉運司批文“收執管業”的學田刻石為憑。碑文記錄了每一段學田的面積、四至方位、佃戶姓名及其應當交納的租額。其中著錄有一些村落之名,如:

今具諸鄉田段畝步搉米稅錢客戶姓名下項:

……

一段省□□叁畝,在許村東,馮西寺田南,涇北,陳元搉白米柒斗伍勝,今減作□斗。

……

一段私高田肆畝壹角,在北莊村東,周西南,涇北高,共搉白米肆碩貳斗伍勝,實白米□碩陸斗柒勝半,佃戶劉千五。[57]

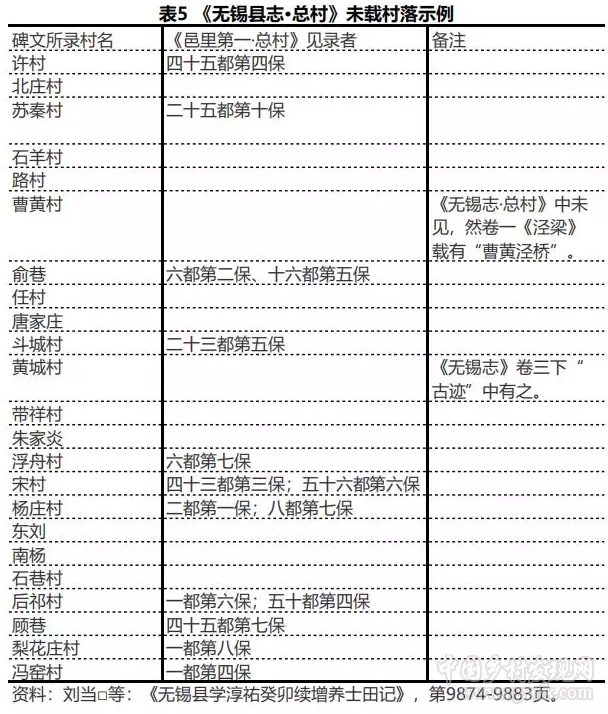

在許村而下,可清晰識別為村落共有二十三處,但在前引《無錫縣志·總村》中卻并未盡數見載(表5)。

據前表,碑文所錄許村等二十三處村落,作為大保所在“村墅”,被《無錫志·總村》記錄下來的僅十一處,不到50%。易言之,《總村》所記錄的村落,除了那十個分設兩個大保的顯為規模較大的集村,還有一些也許其規模恰好設置一個大保,即一村一保,但肯定還會有很大比例系由一個規模較小的集村,再加上數個散村,合并共置一個大保的。若此,按碑文與志書所錄村落的比例估計,無錫縣的自然村落,當在千數以上,可以推知。其村落的平均規模,估計在五、六十戶之間,相比于北方地區明顯為大。另一方面,這也可以印證傅俊關于“在平江府,幾乎每一平方公里上即有一個村落”的推斷。[58]同時,由此也可以證明表2所列常熟、華亭及鎮江三縣實際的自然村落數,應該遠比志書所著錄的為眾多,其密度與平均規模當與無錫相近。

最后需要略作討論的是昌國縣(州)的問題。

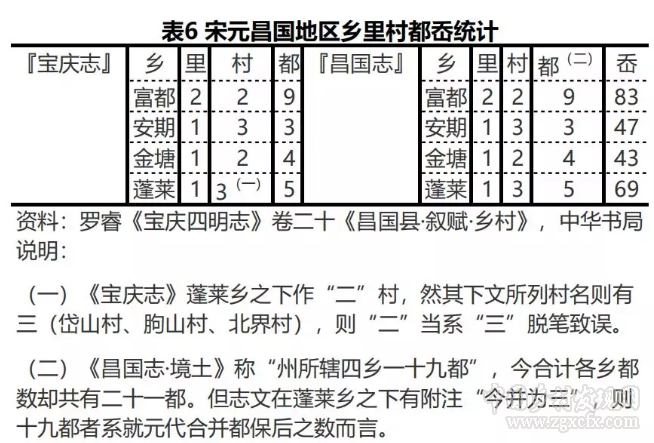

昌國(今舟山群島)設于海山之間,地理環境比較獨特,“壤地褊小,又皆斥鹵”[59],不可與浙西水鄉平原相提并論。宋代隸明州為縣,元代至元十五年(1278)以海道險要,升為州。其轄境共分四鄉二十三都,僅富都鄉九都在本島,其余則在離島,“全賴舟楫之利以通”[60]。據《寶慶四明志》以下志書的記載,四鄉之下各僅載有一至二個里,以及二至三個“村”。唯《大德昌國州圖志》在鄉、里、村之外,更載有“岙”一項,如下表(表6)

每個鄉分僅設二、三個之“村”,當然不可能指自然村,具體容待下文討論。至于“岙”,浙東地區常指丘陵間小塊平原或坡地。如“盤嶼山,與竹嶼山相左右,中有一小聚落,田可耕,海可煮,編亭置灶于內。以其山勢環擁,故曰盤”[61]。這個盤嶼,就是富都鄉的八十三個岙之一。由此可知,四鄉合計共有二百四十二個之岙,實際上就是村落,也就是像盤嶼那樣的“聚落”。因此如富都鄉八十三個岙中,有些即徑稱村,如“東村”、“三家村”。又有一些,如大剪、蘆花,在《鄉村》一目的敘述中雖未稱村,志書它處行文卻稱之為村。“鄭山龍潭,在州東大剪村”,“下塘,在州東蘆花村”[62]。那么,《鄉村》一目在記載了“村”之后,另外專門列出二百四十二個岙,看來應該是與“村”有別的自然聚落。但它們是否包括了昌國一地所有的自然村呢?志書另文還提及一處村落:“圣池在黃公岙之南,舊傳此地聚落未成時,有二尼筑庵于古木下,修浮屠業,不知何許人。因后徙居者眾,二尼遁跡而去。”[63]這個后來聚落已成之黃公岙,即未在《鄉村》一目所載的村岙之內。由此可知,《鄉村》一目所載者,或者仍屬規模相對略大的聚落,一些規模更小的散村,看來志書未能盡錄。若按書志所載至元二十年(1283)“管戶二萬二千六百四十”計之,[64]昌國二百四十二個岙的平均人戶規模為八十九戶。考慮到昌國山海雜處的地形,這樣的村落規模看來是失之過大的。如果計入那些可能漏載的小散村,昌國村落的人戶規模肯定會小得多。

存世資料的現狀,使我們無法對兩宋時期村落的分布與其規模作出更多的推測。總體看,經濟發達的東南平原地區人口眾多,村落相比于其它地區為密集,平均規模也略大一些,可以肯定。北方平原地區如懷州、晉州的例證,則村落規模相對更小一點。在地形復雜的山區,則往往集村少,散村多。所謂“有五里三里寂無一家者”,或者“有懸絕之聚止于三兩家者”,應該是常態。

一般講,散村有利于農民靠近田疇,方便生產,是鄉野處居的原始狀態;后世或者為了交通方便,或者基于宗族的自然繁衍,以及出于防御之需,才有集村之聚居。總體狀況,應該是散村多而集村少。[65]

正因為鄉間聚落散漫,了無規則,更兼數量眾多,時人記敘,是不可能將它們一一盡錄的。即使是像《昌國志·鄉村》那樣看起來最接近實錄的文本,也多有遺漏。考慮到鄉村聚落的穩定性,后世更為詳細的一些記錄,也許能給我們一些佐證。如福建興化軍莆田縣,由于明初其戶口尚略減于南宋后期,可以推斷鄉村聚落也當維持南宋后期的規模。[66]此縣宋設六鄉,領三十六里。明初改六鄉為七區,三十六里則為四廂三十里。地域區劃雖略有變化歸并,格局如舊,里名以及村落名稱全都維持前代原貎。《弘治大明興化府志》卷九《戶紀·圖里考》,關于明初莆田一縣,共著錄440村。[67]若按當時劃定的205圖、每圖110戶計,則每村約計51戶。其中除去一些規模相對大一點的集村,多數散村人戶數量就不得不比較疏稀了。如宋屬唐安鄉、明歸于二區的仁壽里,共著錄9村10圖,則村均超過120戶,村落平均規模較大。但如宋屬武化鄉、明歸于二區的尊賢里,共著錄10村2圖,村均不過22戶;又宋屬永嘉鄉、明歸于四區的文賦里,共著錄9村1圖,則村均不過12戶。盡管明初編制戶口不可能如此規范,地方志所載明初莆田每一圖的戶口可能超過110戶的法令規定,但其所著錄的440村,也不可能將所有自然村包攬無遺。當少數集村占有了相當部分人戶比例之后,規模較小的散村當占村落的大多數。又如有學者討論明代中葉福建惠安縣村落規模,指出:“……從上清單中,我們可以看到一個情況,即惠安縣的鄉村多而小。每里110戶人家的分布,多的61村,少的也達14村。每村戶數多者9戶,少者僅2戶。”[68]這些例證,對于我們觀察宋代鄉村聚落狀況,無疑是頗具指示意義的。

3、耆分“村”

明了地方志書所載村落與自然村之間復雜關系之后,我們就有可能進一步來討論那些具有行政功能的村落了。

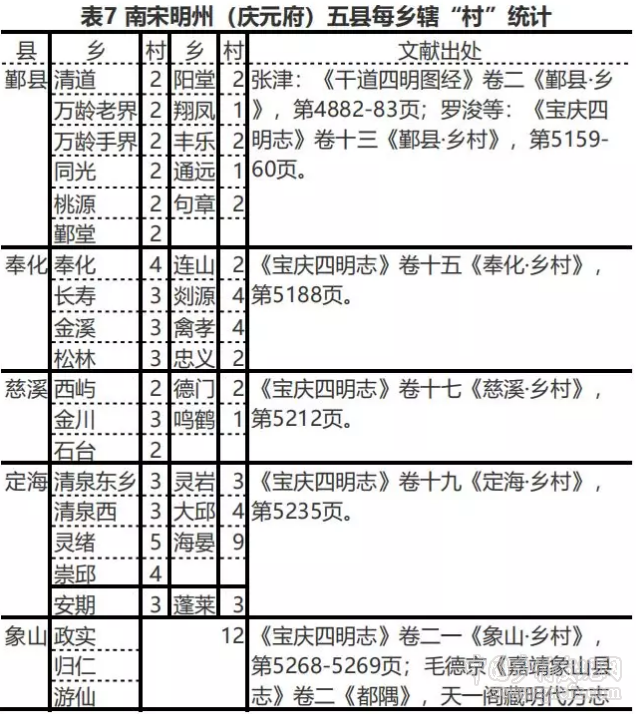

前引《昌國志·鄉村》已經提示我們,存世宋元方志中記載有一些地方,著錄“村”的數量出奇地少,如昌國,一縣(州)不過十“村”,完全不合常理。明州諸縣,都是如此。下表將昌國之外明州五縣所著錄的“村”數列出(表7)。

據前表,除定海縣(今寧波鎮海區)海晏鄉,其余各鄉平均兩至三村。海晏鄉共轄九村,雖略多,也有限。與昌國一樣,在前列各縣,志書別處行文也零星提到了一些村落,可以證明絕非僅有志書所著錄的這些“村”。如梅應發所撰《開慶四明續志》卷三《諸縣浚河》一目,僅關于定海縣清泉鄉,即提到了前志所未曾著錄的九個村落:半練村、沈堰北村、沈堰南村、古塘北村、古塘南村、感孝村、壓塞東村、壓塞西村、漏興村。[69]其實志書行文中其它稱為港、橋、岙、碶等等的地名,不少也都是聚落,只是未能直接標出“村”字而已。

我們不妨將如《四明志》所載、鄉之下僅僅著錄寥寥數村的現象,稱之為“明州類型”。“明州類型”并非孤證。

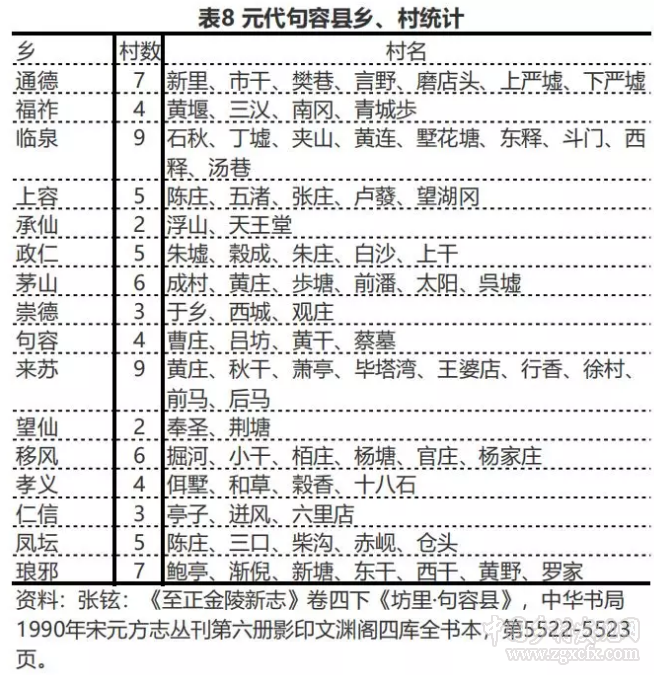

元人張鉉《至正金陵新志》卷四下《坊里》載各縣鄉、里,其中唯句容縣十六鄉,既于各鄉之下注明所統都保序號,又于里名之后附注“村”數與名稱(表8)。

句容縣各鄉之下的“村”總八十一處,平均每鄉五“村”,與前文所討論以無錫為代表的江南水鄉平原各縣村落可達千余之推斷,相去甚遠。若核之以同時期句容縣的戶口數,竟可達村均四百三十戶,[70]超出一般估計的規模許多倍。因此其村數雖比明州略多,但性質相同。

揚州江都縣的情況也與明州相類似。按元豐年間江都縣共二十五鄉,[71]明代《嘉靖惟揚志》錄有此縣宋代“鄙鄉”的設置,共列出二十六鄉,與元豐間小異。其中同軌等十四鄉之下未載村落之名,其余北廣等十二鄉之下,各載有“村”,也極少(表9)。

此十二鄉共二十八“村”,平均每鄉不到三個“村”,少于句容縣,與明州各縣的情況差不多。由此可知,一鄉之下僅著錄寥寥數“村”的“明州類型”具有一定的普遍性。可以肯定,若非被后期制度演變所覆蓋,這種情況應該會在文獻中留下更多的痕跡。

那么,我們應該如何解釋這種有違常規的歷史信息呢?這就需要從五代后期延續而來的治安區——耆制的演變中去尋找答案了。

自唐前期確立鄉、里與村、坊兩套基層組織體系以后,及至后期,由于政治演變、人口增長等諸多因素的影響,基層組織也發生蛻變。有學者注意到了里的功能弱化,村正更多介入賦役征發等事務,以及時人“提到自己的出生地、葬地和籍貫,多數情況下習慣鄉——村連稱,與唐代前期多數稱鄉或者鄉、里,形成鮮明對比”等現象,認為中唐以后鄉村基層組織發生變化,基本方向就是“縣—鄉—里”結構讓位于“縣—鄉—村”結構。[72]對于制度在基層實際操作層面而言,這樣的歸納或許有一定的合理性,但是從制度設計層面看,帝制國家其實并未放棄聯戶與地域兩種相對獨立的組織架構。只是囿于唐末五代的政治實際,歷任君主都無力、也無心全面整頓鄉村基層組織混亂的狀況。直至雄才大略的周世宗柴榮(954-959在位)主政,勵精圖治,始著力于此,這就是學者多所提及的顯德五年(958)十月“團并鄉村”之詔:

諸道州府,令團并鄉村:大率以百戶為一團,選三大戶為耆長。凡民家之有奸盜者,三大戶察之;民田之有耗登者,三大戶均之。仍每及三載,即一如是。[73]

分析詔書,可知“團并鄉村”的要點,在于強調三大戶警緝地方治安與監督民戶稅產耗登方面的職責,并未涉及帝制國家基層管理組織最重要的一個功能:賦稅征發。易言之,顯德五年詔令實質上只是重申了唐初“在田野者為村,別置村正一人”的地域組織舊制。至于當時如何整飭原先以鄉、里為框架的聯戶組織,以跟進社會演變的步伐,史文未見記載。

及至宋初,朝廷雖時頒敕令,整飭地方秩序,幅度有限。等到宋太祖開寶七年(974),才頒布新制,下決心結構性地調整鄉村基層組織:“廢(里?),鄉分為管,置戶長主納賦。耆長主盜賊、詞訟。”[74]如何準確解讀這道敕令,一直是個難題。由于實際上鄉制從未被廢止,而且通過匯集各類存世的歷史信息可知,關于管制推行的實況也基本可以得到證實,總之管與鄉并非此設彼廢的對立關系,因此筆者推斷當時應系以鄉區之下,以管取代里,成為負責基層賦役征發的新聯戶組織,地域性的治安組織(耆)則一仍其舊。[75]鄉雖然已基本不具備基層行政管理功能,卻演變成為了一種稅率概算區劃,以及低于縣區一個層級的地域區劃。[76]要之,當時鄉村的基層管理架構,形成了鄉∕管與鄉∕耆兩個基本平行的框架,前者屬聯戶組織,主要負責征發賦役,后者為地域組織,主要負責基層治安。

進一步分析地域組織,顯德五年之詔規定“大率以百戶為一團”,因系重申唐初舊制,尤其在北方地區,考慮到唐末以來戰爭頻仍對人口、經濟各方面的嚴重影響,詔令是否與社會現狀脫節,難以遽論。不過及至宋初,隨著生產恢復,人戶繁衍,村落也當有所擴增,一個耆——宋人多習稱“耆分”——無論在人口規模還是地域范圍看來都是比較可觀的。

如前文所述,佐竹靖彥認為宋初以一管分設三耆,每個耆長管理一個村落,形成所謂的“鄉管耆制”。后來柳田節子等學者也基本認同。實際上存世文獻并無相關記載,佐竹氏也并未提出其史實依據,來支持一管三耆之說,看來他應該是從顯德五年“大率以百戶為一團”令文推斷得出的。既以百戶為一團,選三大戶為耆長,則每一耆長各領一村,成一團三耆(村)之制。及至宋初,遂在此基礎之上形成一管三耆之制。但是以三十余戶為一治安區,較之唐初的規定,規模大為削減,鄉村的職役負擔不得不因此加重數倍,現實中恐怕是無法實施的。佐竹氏的這一推斷,當出于對詔文的誤讀。事實上,三大戶只不過是耆長的別一稱呼,“三”并不一定具有數字上的意義。王曾瑜已清晰地梳理了這一概念。[77]

北宋前期,鄉村基層組織最重要的首領為耆長與戶長,時人常將這兩者合稱為“耆戶長”,所以文獻中戶長與三大戶(耆長)合稱的記載也隨之出現。其中典型的,當數嘉佑敕令“造簿,委令佐責戶長、三大戶録人戶丁口、稅產、物力為五等”的行文。[78]耆作為一種地域組織,設耆長負責地方治安,它的基點依據于鄉村聚落,這就是自唐初以來圍繞著“村”來設置村正的本義。自顯德而下,耆長也就與村落緊密相聯,被稱為“村耆”。與此相應,也就有了“每村三大戶”這樣的表述習慣。例如皇佑四年(1052),廣東路轉運使王罕在梅州布置地方防御,抵御儂智高(1025-1055)進犯,“仍召每村三大戶,與之帖,使人募壯丁二百”[79]。由此可知,所謂三大戶,并非其中每一戶(耆長)各領一村之意。熙寧年間,程頤(1033-1107)路過成都府,時任成都府路轉運判官的韓宗道(1027-1097)與他討論鄉村地區減輕職役負責事項,以為“議減役,至三大戶亦減一人”。程頤并不同意,說:“古者朝有三公,國有三老,‘三人占則從二人之言’,‘三人行則必得我師焉’。若止二大戸,則一人以為是,一人以為非,何從而決?三則從二人之言矣。雖然,近年諸縣有使之分治者,亦失此意也。”[80]這里,他實際上指的是一鄉之內的治安事項應該由三大戶(耆長)合議,若僅兩人,可能產生意見相左而無法決斷的局面。若果真僅每三十余戶即置一耆長,則一鄉之內就遠不止“三大戶”了。

盡管史籍并未載明宋初每一鄉區所設耆分的平均數量,梳理記載,可以大致歸納當時制度的幾個基本特征。

其一、耆的設置應當是根據風土人情,因地制宜,不可能按某種標準生硬劃分,因此各地鄉之下所設耆的數量不等,耆分地域也是寬狹不一的。

存世文獻中提到宋初一鄉所設耆數的實例極少,筆者寓目所及,僅見撫州后世地方志在追述宋代史事時,提到了金溪縣各鄉的耆數:

歸政鄉,宋為耆五:慕善、修仁、歸信、歸仁、新興

歸德鄉,宋八都,為耆四:從順、苦竹、石廩、招攜

順德鄉,宋八都,為里四:靖居、承義、感化、德義

順政鄉,宋六都,為耆二:化全、興樂

延昌鄉,宋八都,為耆二:東耆、西耆

白馬、永和鄉,為都八。宋白馬、永和共一鄉,為耆三。白馬一耆,名太平;永和兩耆,分上耆、下耆。[81]

是則宋代金溪各鄉設耆最多者歸政鄉,共五耆;最少者順政、延昌兩鄉,各兩耆。順德鄉未設耆,“為里四”,估計當系鄉俗,實與耆無異。平均而言,各鄉三耆有余。

此外,也有一些志書提到,明代部分縣域以耆代鄉,來劃分鄉村地域,這種制度,實際正是宋制的延續。我們可以從中一窺耆分的數量。例如池州銅陵縣,據載“唐五鄉,至國朝析為二十二耆”[82]。按宋代銅陵縣鄉數承唐制不變,[83]是則每鄉約設近四個半耆,各鄉之間耆數多寡差異當然就不清楚了。

所以,再考慮到各鄉規模大小的因素,宋初各地耆分無論在人戶數量、還是地域規模,都必然是大小不等、難以劃一的。典型的表述,可引慶歷八年(1048)富弼(1004-1083)在知青州任上所撰《支散游民斛斗畫一指揮》為例:

一、請本州才候牒到,立便酌量逐縣耆分多少差官,每一官令專管十耆或五七耆。……

一、逐官如管十耆,即每日支兩耆,逐耆并支五日口食,候五日支遍十耆,即卻從頭支散。所貴逐耆每日有官員躬親支散。如管五、七耆者,即將耆分大者每日支散一耆,其耆分小者每日支散兩耆,亦須每日一次支遍,逐次并支五日口食。仍預先于村莊明出曉示,及令本耆壯丁四散告報流民,指定支散日分去處,分明開說甚字號大小耆分,仍仰差去官員須是及早親自先到闗支斛斗去處,等候流民到來,逐旋支散……[84]

正是因為考慮到耆分大小規模不等,所以富弼規定負責俵散賑濟糧斛的官員,如管五、七耆者,耆分大者每日支散一耆,耆分小者每日支散兩耆。而且看來一縣之內,耆分是統一編有序號的,所以李元弼《作邑自箴》所列“狀式”,規定投狀人在本人姓名、居住村落、耆長某人等信息外,還得寫明“耆分第幾”[85]。

作為鄉村治安區的耆分之役,當然也會給民眾帶來相當的職役負擔,因此宋廷偶有調整耆分之舉。例如范仲淹(989-1052)在其著名的《答手詔條陳十事》中,就曾提出:“其鄉村耆保地里近者,亦令并合。能并一耆保管,亦減役十余戶。但少徭役,人自耕作,可期富庶。”第二年他在主持慶歷革新時期,遂將這個建議付諸實施了。[86]

其二、耆的管理以村落為立足點,一耆所轄村落不少,但當有主村與屬村之別。

前文已有所述,耆作為一種負責鄉村治安的地域組織,其功能要求與聯戶組織有別,不能依據居變不常的人戶的數量,而必須重視轄下人戶的可控性與穩定性——或曰屬地性——來掌控他們,這當然就是鄉村的聚落體系了。前引李元弼《勸諭民席榜》所示“狀式”,規定鄉民投狀必須于狀紙中寫明以下信息:

某鄉某村,耆長某人,耆分第幾,人戶姓某,見住處至縣衙幾里……

通過第幾耆分的耆長某人,來掌控居住于距縣衙幾里某鄉某村的某位鄉民,正是耆分組織這種屬地性的生動體現。

“耆乃系由村構成的地方區劃”[87],前人已有論述,下文略作補充。

唐初于鄉、里之外依據聚落來設置村正,本意如此。自顯德而下,就是村落與耆分的組織架構了,因此稱為“村耆”。也因此,宋人常以“耆界”泛指鄉村,以與城郭相對。[88]官府處置鄉村治安管理,強調耆與村的這種緊密聯系。太祖建隆三年(962)十二月十六日,宋廷頒布捕賊條詔,其中征引“先行敕命”,提到:“鄉村內爭斗不至死傷,及遺漏火燭無指執去處,并仰耆長在村檢校定奪,不在經官申理,其縣、鎮不得差人團保。”[89]即鄉村人戶爭斗未至死傷等治安細務,可由耆長直接“在村檢校定奪”,不必經官申理,以達到少訟息訟的目的。正如后來王回(1048-1101)在一則判辭中所提到的,“斗不至傷,敕許在村了奪,耆長則可”[90]。又宋真宗時,河東地區常有邊民被盜賊侵擾,但被“本村耆保抑而不言”。天禧二年(1018)四月十四日,宋廷詔令河東轉運司,“自今寇盜攻刼居民,令村保即時申官收捕,敢隱而不言,于系人悉寘于罪”[91],這里的村保當即指村耆,要求村耆切實負擔起地方治安的職責。

為了防止耆長等人竊權擾民,有時官府不得不明確界定他們的職責范圍,如李元弼《榜耆壯》所規定的“耆長只得管干鬪打賊盜煙火橋道等公事”。不過從其下文所列可知,實際上,凡與治安相關的一應事務,都屬耆長的職責,如:

一承受人戶執去判狀給與憑由

一當切修治道路橋梁及去除積水不得阻滯人馬往來

一臨近道路坑壍勒地主填迭不管損陷人馬

一近路井口勒令用磚石砌甃窄小不可下人土并用磚石砌甃不得者止用麄大枋木作井口架于其上并各以欄干遮護

一道路有疾病無養之人立便抬舁責付就近客店店戶醫人如法看承用藥治療具病狀當日申縣候較損日將領赴縣出頭其店戶醫人當議支與錢物

一埋堠粉壁及牓示常切照管不得稍有損壞

一空窯常湏填塞墓林有叢密者告報墓行剝令稍疏恐藏賊盜

一年少無殘疾男子或在鄉村求乞者轉押出縣界

一稱縣中官員親識于鄉村起動人戶寺觀仰速來報覆以憑依法施行

一田野間或有蝗蟲之類損壞苗稼仰畫時申縣仍一面呼集保眾打撲

一受縣帖勾人凡兩名巳上湏約定日時同共出頭即不得先后勾追于所在關留有妨晨業

一取責人戶文狀湏是呼集鄰保對眾供寫或不能書字令代寫人對眾讀示令親押花字勒代寫人并鄰保系書照證

……[92]

以上要求耆長“在村”負責處理的種種治安事項,只是李元弼以其從宦經驗所歸納的內容,并非完全出于政府令文。不過令文多見與之相印證者。如熙寧元年(1068)正月九日,朝廷有詔:“諸州軍每年春首,令諸縣告示村耆,徧行檢視,應有暴露骸骨無主收認者,并賜官錢埋瘞,仍給酒饌酹祭。”[93]可為一例。

盡管由于人戶多寡、村落疏密各不相同,一個耆分可能包括的人戶與村落數都難以估計,不過可以肯定的是,尤其在東南村落相對稠密地區,一個耆分所轄村落數量不少。

耆分所轄村落既多,一般情況下,同一耆分的村落間往往會形成一種主從關系。或者從另一側面觀察,耆分的劃定,不得不考慮鄉村聚落間的網絡關系,亦即往往以一個集村統轄一組散村的形式來構成。我們可以視這個集村為耆分之核心,或曰“主村”。所以從縣衙的立場出發,需要將耆分按“字號”編排序列,如同后來序號編排的保甲組織,以便管理。只是由于歷史信息不存,我們已經看不到冠以序號的耆名了。從鄉民習俗與生活需要出發,看來就多以主村之地名稱之了。前引金溪縣各個耆分名稱,大多還是重文意之“佳名”,而銅陵縣各個耆名,如石洞耆、大欄耆、朱村耆、陶村耆、鐘鳴耆、鳯凰耆等等,就完全地名化了。

李元弼《作邑自箴》卷三《處事》一目,將耆分的這種構建框架敘述得比較清晰:

逐耆長所管鄉分,圖子闊狹地里,村分四至,開說某村有某寺觀、廟宇、古跡、亭館、酒坊、河渡、廵鋪、屋舍、客店等若干,及耆長、壯丁居止,各要至縣的確地里,委無漏落,詣實結罪狀,連申置簿抄上。內寺觀、廟宇、亭館倒塌,酒坊、客店開閉,仰即時申舉,以憑于簿內批鑿。寺廟等依舊興修,坊店復有人開賃,亦仰申報。

他首先要求耆長將其所管轄的地域“圖子闊狹地里,村分四至”,也就是標明耆分的地域范圍,注出耆長、壯丁居止村落;接著要求開說“某村”所有之寺觀、廟宇、古跡、亭館、酒坊、河渡、廵鋪、屋舍、客店等等,也就是須列明轄下各村宗教、經營、治安等場所內容,以及隨時申報它們倒塌、開閉、興修、開賃等情況,以便查對。這樣,一耆之地域與事務之要點也就清晰了。

耆分之下主村與屬村的這種從屬關系,應該會影響到地名習俗,可惜存世文獻中反映有限。北宋崇寧元年(1102),《段蠲等造石香爐題記》有如下行文:“真定府行唐縣合河村使南?造香爐維郍等 叚蠲,妻郭氏,男叚受、叚立,孫叚希,闔家眷屬二十三口……崇□元年壬午?春季月初二日記。”[94]按“?”為莊之俗字,看來合河村與使南莊之間,就應該是主村與屬村的關系。

其三,耆分轄地寬闊,耆長在當地有較高地位。

正因為宋初一鄉之下平均僅設二三個耆分,多者也不過四五個,數量相當有限,一耆之中村落不少,所以在宋人的觀感中,耆分的地域范圍是頗為寬闊的。朱熹(1130-1200)有一個相當形象的比喻。有一次他與學生討論古代各等封國地域大小,認為陳傅良(1137-1203)“說封疆方五百里,只是周圍五百里,徑只百二十五里,四百里者徑百里,三百里者徑七十五里,一百里者只五十里”,其論有誤。因為“若是諸男之地方百里時,以此法推之,則止二十五里,如此卻只是一個耆長”。所以他認為陳傅良“謾人”[95]。實際上,即便按朱熹所認為“謾人”的直徑“止二十五里”的規模來看,其地域范圍也是相當遼闊的。朱熹將此規模與其自身時代的制度相比較,認為若如陳傅良的理解,男爵“卻只是一個耆長”,可見在他的感觀中,一個耆分的地域是具有相當規模的。

兩宋時期,新設縣邑,慣例多從鄰縣分割一個或數個鄉區而成,有時則以地域化的里為單位來割移。[96]史籍中也偶見有據耆分來設新縣的,如南宋紹興八年(1138)三月十八日,江西安撫司及漕、憲、倉各監司上言,“建昌軍南豐縣天授鄉揭坊耆并南城縣黎灘市,乞各添置一縣”。朝廷后來對其中揭坊耆的處置意見是“詔揭坊耆以廣昌縣為額……”[97]。看來在南宋初年的南豐縣,鄉之下的地域劃分仍以耆分為主,不像多數地區已經慢慢轉向地域化的里了。但宋人得以據揭坊一耆之地分設廣昌縣,其地域之寬闊也就可以想象了。僅管這個例子也許有點例外,但還是頗具指示意義的。

耆長所統治安區域既闊,轄下不少村落,甚至被朱熹比喻為古之男爵,在鄉村社會自然擁有特殊地位,所以宋廷目之為形勢戶,[98]據法“耆長于第一第二等戶輪充”[99]。而且即便在行差役法時期,官戶也不能免除耆長之役,如蘇轍所稱“今世三大戶之役,自公卿以下無得免者”[100]。這當然是因為官府有賴于“公卿以下”等官戶豪強之家的影響力,來維系地方秩序。因此在鄉村社會,耆長顯然是一個頗受尊崇的身份。在各地存世兩宋時期造像記所見供養人等落款中,就偶爾見有明確標出耆長身份的。如景佑四年(1037)青州益都縣《張儀等造石香爐記》,其下眾施主題名落款,有“耆長王振母劉氏”[101]。可見在時人看來,耆長顯然是一個值得標榜的身份,所以特意在造像落款中為之標出。南宋朱熹在與學生廖德明(子晦)的一通信函中,曾提到有一位吳伯起,在縣令任上,被監司對移它邑當主簿,卻不肯行,百方求免,最后“竟至憤郁成疾而死”。朱熹認為不必如此放不下身段:“若對移作指使,卽逐日執杖子去知府?前唱喏,若對移做押録,卽逐日抱文案去知縣案前呈覆。更做耆長、壯丁亦不妨,與它去做,況主簿乎?”[102]雖有“更做……亦不妨”的語氣辭,但在朱熹的心目中,耆長之屬畢竟是可以拿來與主簿等縣官相比擬的身份。

4、結語

討論至此,歸納前述耆分各方面的特征,尤其是在遼闊鄉區之下大致分設三四個耆分的現象,這就使我們可以比較有把握地推斷,由某些地方志書著錄的、一鄉之下的寥寥數“村”,應該就是各個耆分的主村。易言之,前引《四明志》等南宋地方志所載之各個“村”,其所反映的,其實就是從北宋延續下來的、由主村所代表的耆分。唯有像“耆分”“村耆”那樣有著一般性的制度背景、而且經過長期的演變已經成為了某一地區公認的地域標識,才有可能藉由主村的名義,進入地方志書的記錄體系。或者反過來講,唯有依據如此的分析,某些地方志書關于“村”的不合常理的記載,才有可能得到符合常理的解釋。

當然,宋元地方志著錄村落的著錄,并非一鄉之下僅見寥寥數“村”的“明州類型”這樣一種書寫模式,關于如何認識其它類型的書寫模式,我們就應該到耆分歷史的進一步演變中去尋找答案了。

中國鄉村發現網轉自:《文史》2019年第一輯

(掃一掃,更多精彩內容!)