Talhelm等提出的“稻米理論”認為,水稻與小麥迥異的種植方式形成了中國南方集體主義和北方個體主義的文化分野。由于水稻種植具有天然的集體行動要求,例如保障頻繁用水的灌溉設施的建設與修葺、上下游或區域之間的水源分配與使用、不同生產環節的用工互助與勞動協助等,所以形成了稻區農戶之間密切的人情往來與互助合作,從而構筑了相互依存的集體主義文化。而北方小麥相對粗放的種植方式與較為獨立的家戶耕作體系,則形成了不同于南方的個人主義文化。從稻麥種植(或水田農業和旱地農業)闡釋南北文化差異的“新學說”,因被作為封面故事發表于著名刊物《科學》(Science),所以迅速引起了學界與公眾的廣泛關注。

經濟學家已經注意到,文化在誘導市場化發育并實現區域經濟增長過程中有著重要的內生性作用。主流文獻認為,集體主義文化和個人主義文化分別代表著不同的交易秩序、要素配置效率和增長實現方式。弗里德曼認為,市場經濟的理想模式應該是,在這種經濟中個人是作為追求其自身利益的本人而行事的。個人主義的市場經濟以自由交換為優先,自由競爭為內核,以實現價值的最大化。因此,個人主義文化通常能夠衍生出市場規則和契約秩序。相反,集體主義文化中的“短半徑”信任不僅會排斥外來主體,禁錮資源配置空間,縮小交易活動范圍,喪失市場拓展機會,而且熟人的“土圍子”與“抱團”屬性、唯親交易、裙帶關系可能會干預市場規則。由于任何破壞價格信號和市場規則的做法都可能干擾要素的高效配置并降低經濟發展活力,所以,集體主義文化中的人情關系成為經濟發展和現代市場發育的重要障礙。個人主義之下的陌生人契約關系則被視為理性化的產物,代表著工具性的社會秩序,可以融通各方的協作力量以保障效率并排除人情糾葛和關系壟斷,從而實現社會秩序規范的合理化,并進一步簡化社會管理工作以節省交易成本。在通行的社會認知中,集體主義文化充盈的關系交易意味著經濟發展的低效滯后,個人主義文化形塑的契約關系與市場規則可以內生地激勵經濟增長。

但是,“稻米理論”所揭示的中國南北文化差異,顯然與南北經濟發展狀態存在著明顯的不一致。盡管歷史上就存在經濟發展和市場發育的南北差異,但中國改革開放以來南北經濟差距卻不斷擴大。結合Talhelm等人的發現與主流經濟學理論來看,尤具個人主義文化基因的北方理應更適宜于一般信任的市場邏輯,應該具有更為良好的經濟增長績效,但事實上卻成為了區域經濟增長的“追趕者”。顯然,文化的經濟內涵與現實呈現出明顯反差。

對以上反差給出邏輯一致的解釋,必須回到理論構建的起點。考慮農地流轉是當下中國農村重要的政策導向,土地流轉和經營權交易已成為鄉村政治、經濟與社會活動的重要內容,因此,本文利用全國9省農戶調查數據,重點對稻作區集體主義文化下的農地流轉市場交易特征進行實證考察,識別交易對象的熟人化與契約化程度,重新審視市場化基因和集體主義文化所表達的熟人流轉、關系型交易之間的對立統一性,以期對“稻米理論”所揭示的文化特征與中國南北經濟差異的反差進行邏輯一致的解釋。本文的邊際貢獻在于:搭建“稻米理論”、主流經濟理論與中國南北經濟差距的邏輯解釋線索。“稻米理論”之所以從提出以來就存在著巨大爭議,是因為其所揭示的南北文化差異無法解釋南北經濟差距。為此,本文基于對集體行動和合作行為的發生機制的考察,一方面挖掘和拓展“稻米理論”中集體主義的文化意蘊,重新闡明集體主義文化與市場化發育及契約精神的內在統一性;另一方面,補充討論集體行動所隱含的信任與合作的文化基因,修正主流經濟學關于個體主義與集體主義的“兩分法”以拓展其理論內涵。

一、“稻米理論”、集體主義與市場化發育

“稻米理論”認為水稻的種植和經營是需要村社成員開展集體行動,在共同協作之下才能完成,因此形成了村社內部強烈的關系紐帶和集體意識,也成為中國南方集體主義文化的生成根源。集體主義文化學者通常認為,一個具有共同利益的群體,一定會為實現這個共同利益采取集體行動。但在經濟學家看來,由于人的自利性,集體成員相互間的利益互動不僅難以自發地產生集體利益,而且往往導致對集體不利、甚至產生極其有害的結果。這被奧爾森稱為“集體行動的困境”。亞當·斯密指出,人的行為動機的根源在于利益誘因,人都要爭取盡可能多的經濟獲益。這也使得“看不見的手”的指引無法產生最佳的社會結果,個人理性并不能保證集體理性。奧爾森認為,集體的公共利益很難具備個人利益的兼容性,存在類似于公共物品效用的不可分割性、消費的非排他性和享益的不可阻止性,極易誘發搭便車的機會主義行為動機,集體行動中因個人理性與集體理性沖突,將導致“合而不作”的困境。因此,關于交易行為的現代經濟分析,主流范式遵循著新古典經濟學中的理性人假設、目標最大化、契約規制的市場邏輯,并認為集體主義往往遵循以關系為本位而非契約規則的人情邏輯,排斥特定交易主體,妨礙要素自由流動,從而誘發資源配置效率下降,經濟發展缺乏活力。

事實上,主流的現代經濟分析范式忽視了集體主義交易環境中建立并存在的可自我實施、維護經濟交易良序運轉的市場秩序。一般而言,制度和規則安排往往被用于克服集體行動的公共管理危機。集體主義文化中的集體行動如果缺乏激勵機制設計和行動規則約束,公共組織就會成為“大鍋飯”的溫床,“自利性”就會腐蝕“公共性”。因此,公共產品的供給、集體行動的維系均需要協商機制和契約機制。具有內部協調性的契約將會形成公共管理的秩序,契約和規則的形成將推動并保障合作行為和集體行動的發生、存續和拓展。奧斯特羅姆建構的公共池塘資源模型指出,集體行動的治理可以不依靠國家和市場來解決,社會中的自我組織可以實現對公共事務的有效治理。因為,集體成員之間的隱性關系契約、約定俗成的“鄉規民約”和協商議事規則,有助于保證集體行動順利開展以達成行動發生的目標,規避“公地悲劇”并進一步實現集體利益。

顯然,集體主義文化與契約觀念、市場精神是外化與內隱的關系。集體主義文化所表達的人情關系、內圈交易,隱含著契約關系和規則意識。雖然集體主義文化可以強化集體意識,其中以血緣、地緣、親情為核心的關系機制維護著社會的合作行為和集體行動,但村社成員從本質上來說依然是理性的,集體行動和公共事務的組織構建和行為約束事實上依賴于集體成員之間所形成的隱性契約。因此,集體主義文化和契約精神并非矛盾而是對立統一的關系,集體主義所內含的合作文化、關系型交易和契約精神具有理論自洽性和邏輯一致性。

集體主義文化與契約精神的并行不悖,從理論上解釋了“稻米理論”中南北文化差異所導致的經濟發展水平與市場化發育程度差距。第一,“南稻北麥”的種植格局形塑了村莊的基本秩序,特別是水田經營和稻米種植能夠誘導社會規范、行動規則和契約精神的形成。相比于小麥,水稻的種植方式需要耗費大量的勞動力。為了保障勞動供給,水稻種植區的農民經常需要進行換工,盡管小麥種植也可能出現換工,但是水稻種植的換工更加嚴格和有約束力,小麥的換工則比較松懈。如果農民讓別人幫工而自己不能幫助對方的話,則需要雇傭工人作為回報,但是雇傭勞動力是高成本且低效率的。由此,換工導致村莊形成了嚴格的互助規范以及附著于內的協商與契約。第二,水稻種植對灌溉的需求使得農民之間需要更加嚴格的集體行動。一方面,基于灌溉設施的公共產品特征,農民無論是往溝渠排水還是從溝渠取水,都會對其他農戶造成影響從而具有外部性;另一方面,灌溉設施的修建與維護,均需要村莊集體成員之間的合作協調,需要對個人行為進行約束與規范以規避搭便車。因此,水稻種植能夠演化出一套嚴格的村莊秩序和締約規則。Talhelm和English的分析表明,稻區的人們具有更加嚴格的社會規范。研究在對經濟發展水平、城鎮化水平、其他作物種植、人口密度、群居方式、環境威脅等一系列可能的干擾因素進行控制之后,結論依然穩健。由此可以認為,南方村莊的社會規范、交易規則要比北方顯得更為嚴格與復雜。

顯然,稻米種植和水田經營所形成的集體主義文化對于村社行動秩序和交易規則具有兩面性。集體主義文化中的互助協作、差序信任使得村社成員的交易對象選擇具有圈內化、熟人化和本地化的特征。但與此同時,集體主義文化隱含的嚴格社會規范、隱性契約關系,使得經濟主體的交易形式兼具契約化和規范化特點。交易對象關系化是節省締約事前的搜尋成本,交易形式契約化則是節省締約事后的交易成本。“稻米理論”的文化內涵之所以存在與現實的反差,一方面在于理論上缺乏對集體主義文化內核的認識,其內隱的契約秩序并未得到解理,另一方面是現實中其僅僅觀察到了集體主義所衍生出的人情關系、熟人交易和關系治理,而忽視了稻米生產特性所決定的嚴格的行為秩序、隱性契約關系及其契約精神。所以,“稻米理論”看到了表象上的集體主義文化,沒有發現本質上的個體主義契約精神。可以認為,稻作經營構筑了村社內部的關系交易、集體意識與一致性行動,但同時也形成了較為嚴密的契約關系和集體行動存續的行為秩序。因此,稻作區合作文化與市場精神具有邏輯統一性,呈現出交易對象關系化與交易形式契約化的特征。這意味著,契約化、市場化與集體主義文化共存并兼容于中國南方。

二、數據、變量與計量模型

本文數據來源于華南農業大學國家農業制度與發展研究院2015年通過分層聚類方法進行的農戶抽樣問卷調查(NSAID,2015)。其抽樣過程是,首先根據各省人口、人均GDP、耕地面積等6個指標進行聚類分析,并結合中國的7個地理分區(華東、華南、華北、華中、西南、西北、東北),兼顧東、中、西部,分別抽取9個樣本省(包括東部的遼寧、江蘇和廣東,中部的山西、河南和江西,西部的寧夏、四川和貴州);然后,對各省縣域進行聚類分析,每省分別抽取6個樣本縣(合計54個),每個樣本縣再隨機抽取4個鄉鎮(其中,廣東和江西省各抽取10個樣本鄉鎮),每個樣本鄉鎮隨機抽取1個行政村,每個行政村又隨機抽取2個自然村;最后,按照農戶收入水平分組,在每個自然村隨機挑選5個樣本農戶。調查共發放問卷2880份,回收問卷2838份,其中有效問卷2704份。2016 年課題組利用該問卷對江西和廣東再次進行補充調查(排除前述樣本縣),按照前述抽樣方法,在江西省再抽取25個縣,在廣東省再抽取18個縣,分別獲得有效問卷2469份和1704份。兩次調查共獲得6877份有效問卷。

為便于考察農地流轉的市場化特征,本研究關注土地轉出農戶的行為響應,因此在剔除主要變量數據嚴重缺失樣本后,使用1683個農地轉出戶作為分析對象。在實證分析中,由于存在部分變量數據缺失,最終各個模型的觀測樣本會有所不同。

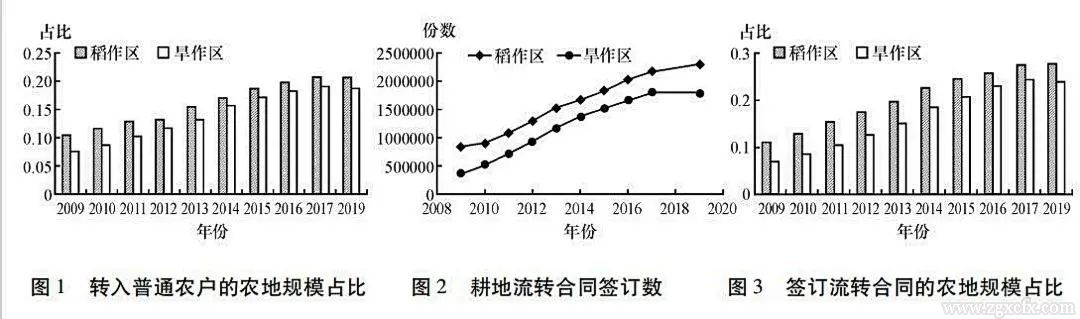

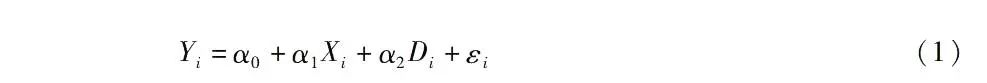

根據農業農村部公布的數據,圖1描述了2009—2019年全國稻作區和旱作區農村土地流轉給普通農戶的規模。可以發現,流轉對象為普通農戶的土地規模比重,稻作區均高于旱作區。圖2描述了同期兩類區域耕地流轉合同的簽訂份數,其中,稻作區簽訂的合同數量均明顯高于旱作區。這表明,稻作區土地流轉的契約化程度更高。圖3進一步的證據顯示,2009—2019年十年間,全國稻作區簽訂流轉合同的農地規模均高于全國旱作區。顯然,中國水田稻作區土地流轉交易市場呈現出流轉對象個體化、交易形式契約化的典型特征。

樣本農戶證據根據NSAID-2015問卷數據。表1統計了1683個農地轉出樣本農戶的熟人流轉、流轉合約和流轉期限情況。從中可以發現,與旱作區相比,稻作區表1水田稻作區和旱作區土地流轉特征差異土地熟人流轉占比和正式合約簽訂水平均更高,土地轉出期限也更長。這一微觀證據與上文宏觀趨勢相一致。

其他微觀證據CLDS數據和CHFS數據。根據中山大學社會科學調查中心主持的中國勞動力動態調查(CLDS)2014年和2016年的數據,圖4和圖5描述了我國水田稻作區和旱作區的村莊土地熟人流轉情況。可以發現:第一,從村莊內土地熟人流轉的農戶占全村農戶比重來看,2014年和2016年稻作區均高于旱作區,而且隨著時間變化有差距逐步擴大的趨勢;第二,從村莊的熟人流轉土地面積占比看,稻作區在兩年調查期的熟人流轉土地面積占比均更大。這說明,相比于旱作區,稻作區村莊具有更顯著的熟人流轉傾向。

西南財經大學中國家庭金融調查研究中心主持的中國家庭金融調查(CHFS)2015年的微觀數據顯示(表2),農地轉出戶中,進行熟人流轉的農戶占比在稻作區更高,而且從土地流轉期限看,稻作區的土地流轉期限更長。由此表明,相比于旱作區,中國水田稻作區的土地流轉交易雖然具有熟人流轉的交易對象選擇特征,但流轉交易過程中約定的轉出期限更長。締約期限越長往往意味著更為穩定、可預期的契約關系,從而說明我國水田稻作區農地流轉交易存在更為顯性的契約關系特征。

被解釋變量。本文主要考察中國的水田稻作、旱作兩類不同的種植方式對農村土地流轉交易對象和交易中所選擇合約形式的影響。分別使用“農地轉出對象是否為熟人” 和“農地流轉交易是否簽訂書面合約” 作為被解釋變量,以檢驗中國農村土地流轉中關系型交易對象和契約化交易形式的發生機理。同時,使用“本地化交易對象”、流轉合約形式的有序變量和“農地轉出期限”分別替換被解釋變量進行穩健性檢驗。

主要的解釋變量為種植方式。本研究使用兩種方式刻畫農戶的種植方式。根據9省農戶問卷中“家庭承包地水田面積”擬合出全部為水田和全部為旱地的兩類農戶,并與“家庭承包地中水田占比”一同作為本文的核心解釋變量。

控制變量。土地特征是衡量農業資源稟賦和流轉交易價值的重要指標,因此本文首先控制了土壤肥力、灌溉條件等土地特征。社會資本是影響農地流轉對象和合約選擇的可能因素。經濟狀況可以用來衡量社會資本,本文引入家庭存款情況和是否有商品房作為控制變量。此外,Glaeser 等指出,社會組織是表征社會資本的重要變量,為此,本文引入了家庭成員中是否有村干部和家庭是否為村中大姓作為控制變量。農地產權安全性與穩定性也是農地流轉不可忽視的重要影響因素,因此本文控制了農地調整和土地征用情況。本文進一步控制家庭人口特征和勞動力結構。由于農戶家庭的風險偏好會影響到農戶土地流轉的行為選擇,因此本文進一步控制農戶的風險偏好。除此之外,本文還控制了村莊層面的特征以及鎮虛擬變量。變量的定義與描述見表3。

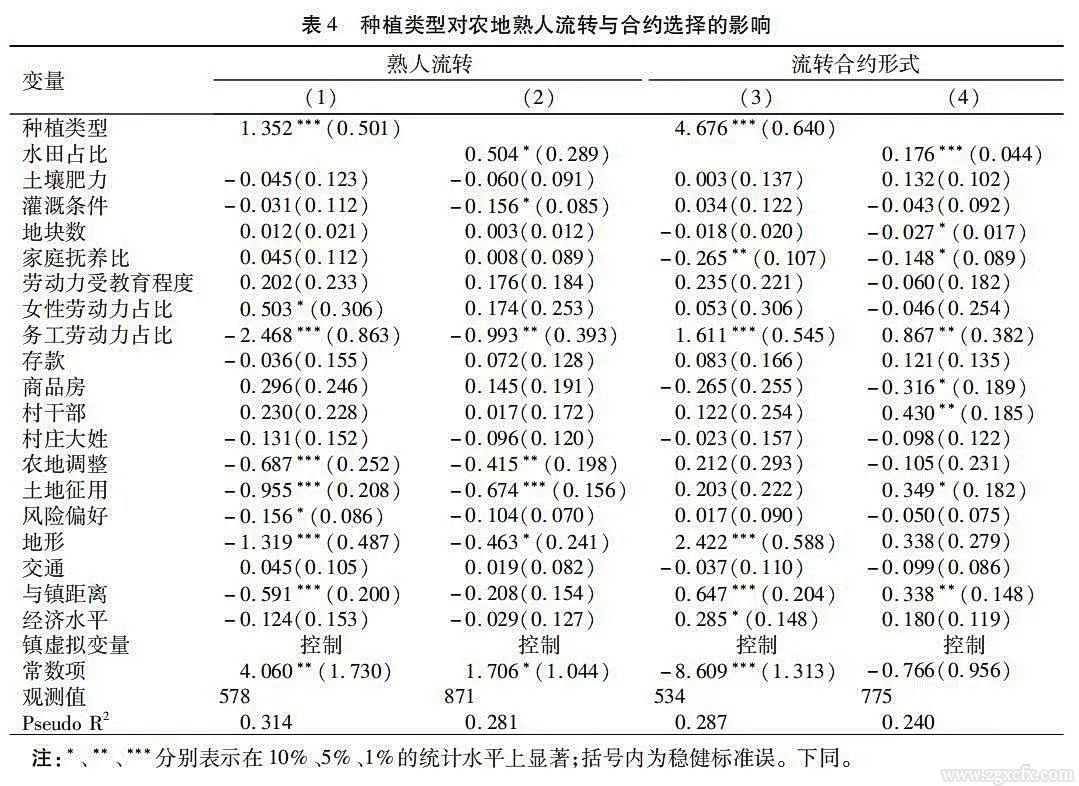

為了估計不同種植類型對農地轉出戶交易對象選擇和合約形式選擇的影響,本研究建立以下基準模型:

式(1)識別了兩組方程,其中Yi為農地的熟人流轉和流轉合約形式,Xi表示種植類型,Di表示由土地特征、家庭特征、村莊特征等變量組成的矩陣。α0為常數項,α1和α2為待估計系數,εi表示誤差項,并假設滿足標準正態分布。

需要指出的是,本研究中的種植類型對農戶農地熟人流轉和流轉合約形式的無偏估計需要解決可能的內生性問題。為此,本文通過替換被解釋變量等方式進行穩健性檢驗。此外,本文將氣溫和降水作為種植類型的工具變量,對基準模型的因果關系進行再檢驗,以嘗試弱化并解決本文存在的內生性問題,以進一步證明本文基準估計結果的科學性和可信度。

三、結果分析與穩健性檢驗

表4報告了本文的基準估計結果,分別考察了種植類型和水田占比對熟人流轉和流轉合約選擇的影響。估計(1)的結果顯示,相比于旱地,家庭承包地全為水田的農戶更可能選擇將承包地流轉給熟人對象。估計(2)的結果進一步證明,水田占比增加也顯著激勵農戶選擇熟人流轉。從而表明,水田稻作區具有更為濃厚的關系型交易對象特征。與此同時,估計(3)和估計(4)的結果表明,水田種植區的土地流轉交易相較于旱作區更傾向于選擇正式的書面合約形式,呈現出土地流轉形式契約化的特征。

重新刻畫被解釋變量。中國鄉村社會的差序格局,內含著以關系為本位的運行邏輯且廣泛存在著人格化特征的農地流轉交易。交易對象的熟人化是人格化交易的典型特征,熟人網絡一般指由親緣、地緣關系所組成的社會關系體系,內含著感情依賴的信任機制和經濟理性的選擇邏輯。基準回歸對于熟人流轉的刻畫側重于親緣關系的刻畫,本節從地緣關系的視角進一步考察不同種植類型對土地熟人交易的影響。將“農地轉出對象”中本村的普通農戶和本地的生產大戶界定為本地交易對象,將外地經營主體和其他經濟組織界定為外地交易對象(變量設置:本地交易對象=1;外地交易對象=0)。表5中估計(1)和估計(2)的結果顯示,種植類型和水田占比均顯著促進農地流轉交易對象的本地化,從而驗證了稻作區基于地緣關系優選交易對象的市場交易特征。本文進一步基于流轉合約形式的有序變量(變量設置:沒簽約=1;口頭合同=2;書面合同=3)采用Ordered Probit模型進行估計,估計(3)和估計(4)的結果證明,水田種植方式會誘導土地流轉交易形式的契約化,從而驗證了文章結論的穩健性。

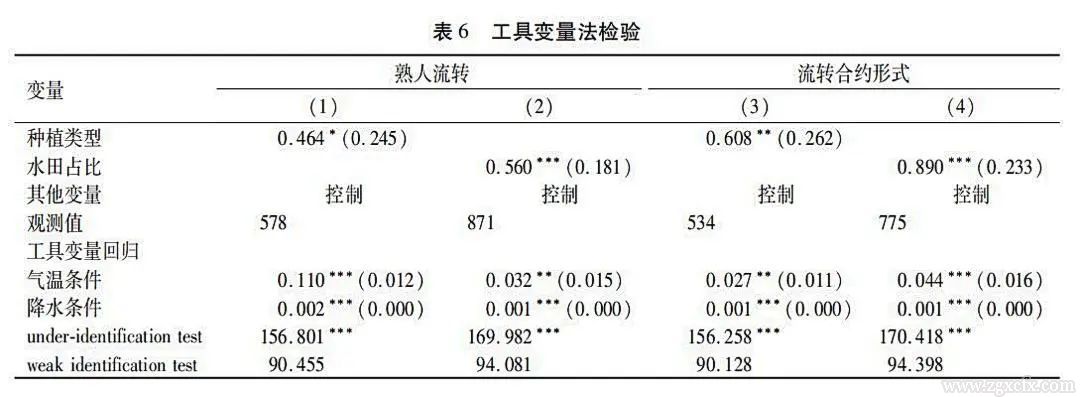

基于內生性問題的考察。作物的適種性通常被視為外生于種植行為的合適工具變量。水田農業的開展往往需要氣溫和水源條件相匹配,降雨和熱量的豐富度、灌溉水源的充沛度均是水田種植的基要條件。在中國的種植分區中,氣溫條件較高、降水量豐沛的亞熱帶地區更適合開展水田經營,也是中國水稻作物的主要分布區域。本文選擇種植區的氣溫和降水條件作為水田經營的工具變量。表6使用工具變量法的估計模型中,估計(1)和估計(2)的結果顯示,水田經營方式依然會強化農地交易對象的熟人化;估計(3)和估計(4)證明了水田經營方式也會誘導流轉合約形式的契約化,并且弱工具變量檢驗和識別不足檢驗表明,本研究所采用的工具變量不存在弱工具變量和識別不足的問題。由此進一步驗證上文估計結果的穩健性。

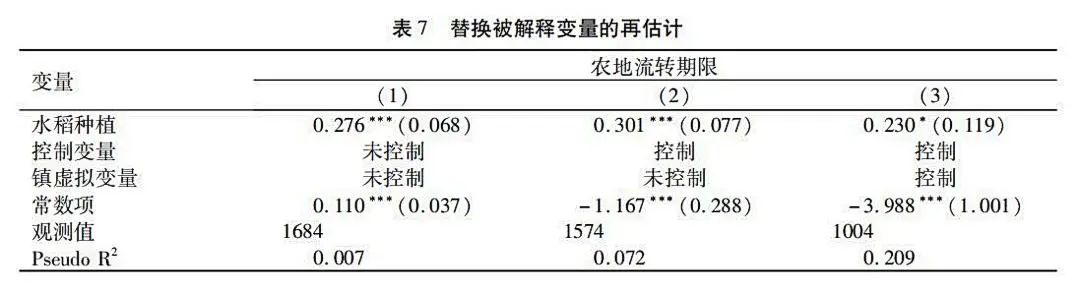

基于農地流轉期限的討論。合約期限的締結及其長短能夠代表不同的契約關系并影響締約雙方的行為。Williamson認為,基于特定關系所進行的專用性投資及其“鎖定”效應,會導致締約當事人形成某種事后的壟斷優勢,穩定且長期的合約則成為規范交易并明確利益分配的必要選擇。不僅如此,已有經驗證據表明,穩定合約期限可能成為締約雙方最小化交易費用的重要策略。可以認為,流轉合約締結的長期化也是交易關系契約化、正式化和市場化的重要表征。為此,本節使用“農地流轉期限”替換被解釋變量,并進一步將種植方式精確至水稻種植。在逐步控制其他變量后的3個模型估計結果均顯示(表7),水稻種植均顯著促進了農戶簽訂長期流轉合約。這一結果進一步證明了本文的基本結論。

四、契約精神和市場化特質的外溢性

本文的基本邏輯是,南方水田種植的勞動“過密”與灌溉協作的生產方式,構筑了稻作區更為濃厚的集體主義文化和更為嚴密的社會關系網絡,這盡管誘發了土地流轉的熟人化,但卻是基于信任機制并節省產權交易成本的選擇性策略。不僅如此,在關系交易表象的背后,村莊集體行動與合作行為的存續與拓展,還內含著隱性的契約和嚴格的聲譽約束,從而使得南方稻作區能夠衍生出規則意識和契約精神。這意味著,由傳統農耕方式鐫刻的集體主義文化事實上也是市場化、契約化社會秩序形成的內在驅動因素,由此使得千百年的水田經營和水稻種植傳統形成了南方更為濃厚的現代市場精神。契約精神與創業精神被視為現代市場精神的重要內容,為此本文作進一步的討論,一方面證明契約化、市場化與集體主義文化共存兼容于中國南方的文化傳統,另一方面解讀中國南方集體主義文化與經濟發展現實的邏輯自洽性。

本文基于問卷中“家庭成員外出務工簽訂勞動合同程度” ,設置變量“是否簽訂勞動合同”(變量設置:是=1;否=0)和“簽訂勞動合同范圍”(變量設置:少部分簽訂=1;大部分簽訂=2;全部簽訂=3)作為契約精神的代理變量,分別使用Probit模型和Ordered Probit模型進行估計。表8的結果顯示,相比于旱作區,水田稻作區農戶外出務工更可能簽訂勞動合同,且簽訂程度更高。

本文基于問卷中“農戶創業情況” ,設置變量“是否創業”(變量設置:是=1;否=0)和“創業形式”(變量設置:與別人聯合創業=1;獨立創業=0)作為創業精神與商業合作精神的代理變量納入回歸分析。表8的估計結果表明,水田種植區農戶具有更為積極的創業精神。特別需要注意的是,稻作區農戶更傾向于采用與別人聯合的方式開展創業,這一結果進一步佐證了水田稻作區遵循著糅合商業合作與市場精神的行為邏輯,從而有助于形成市場秩序。

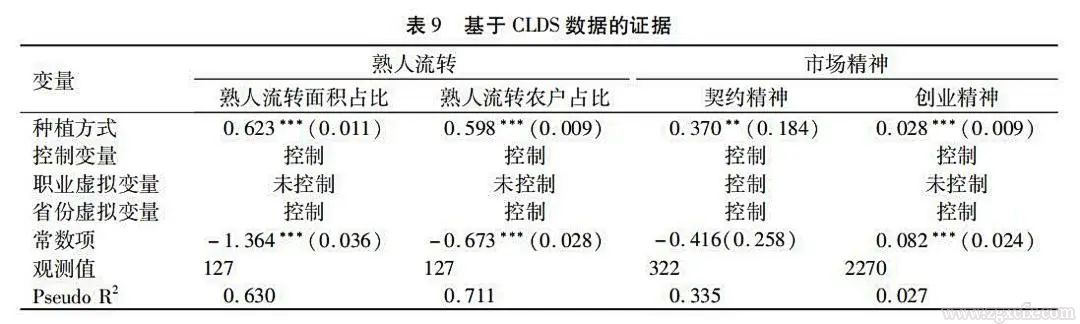

為進一步驗證本文估計結果的穩健性,本文使用2016年CLDS數據進行再檢驗。根據CLDS村莊問卷中“村莊第一主產糧”的問項結果,將水稻主產村賦值為1,小麥主產村賦值為0。首先,從村莊層面驗證稻作區的熟人流轉。使用問卷中“轉給親屬或熟人的土地面積占本村農業生產總面積比重”與“土地轉給親屬或熟人的農戶占全村農戶的比重”作為被解釋變量,以測度農村熟人流轉的情況。表9的估計結果顯示,相比于小麥主產村,水稻主產村農戶的熟人流轉面積占比高出62.3%,熟人流轉農戶占比高出59.8%。其次,使用問卷中“是否簽訂書面勞動力合同”和“是否創業”作為契約精神和創業精神的代理變量進行回歸分析。表9的估計結果表明,相比于北方麥區,南方稻作區顯著傾向于勞動締約和創業活動,從而表明稻作區農民更具市場化的特質。

五、結論與討論

中國是一個以農立國的文明古國,水田稻作區和旱作區作為最重要的糧食種植區,廣泛分布于中國的南北方。“稻米理論”闡釋了由稻麥不同的種植特性所形成的中國南方的集體主義文化與北方的個人主義文化。但其描述的南北文化特質卻與中國南北經濟發展水平和市場化發育程度的實際不相符合。這意味著有必要對“稻米理論”作進一步的解理和闡釋。本文認為,水田稻作經營構筑了村社內部的關系交易、集體意識與一致性行動,但同時也形塑了交易信任、合作文化與契約型行為秩序的基因。因此,南方集體主義文化與市場精神具有邏輯統一性,呈現出交易對象關系化與交易形式契約化的本質特征。從契約理論來說,前者是降低事前搜尋成本與談判成本的重要機制,后者則是節省事后交易成本的重要機制。

本文基于全國9省農戶調查數據,對水田稻作區和旱作區農地流轉市場的交易特征進行實證檢驗。結果表明,相比于旱作區,水田稻作區的農戶更加傾向于將土地流轉給親戚、鄰居、本村普通農戶等熟人,呈現出土地流轉交易對象熟人化、本地化的特征。但同時,稻作區的土地流轉交易更加傾向于選擇書面合約,交易形式契約化程度更高。對流轉期限的考察發現,稻作區農戶的土地轉出期限更長,契約關系更加穩定和可預期。進一步的分析表明,村社經濟交易的契約化特征具有外溢性,水田稻作區農戶更多開展創業活動,外出務工也更傾向于簽訂勞動合同。從而表明,稻作區農民具有更為濃厚的契約化與市場化精神。水田稻作區遵循著糅合商業合作與市場精神的行為邏輯,從而有助于市場秩序的形成與擴展。本文特別強調,合作秩序的生成、存續與拓展,需要隱性契約和規則秩序加以匹配和制約,集體主義精神是催生契約精神、誘導市場化發育的重要文化土壤。

南方農村能夠一方面利用熟人網絡及其信任機制以節省交易成本,另一方面則通過契約化及其合作機制以擴展市場秩序,并將兩者巧妙地結合起來,展現了社會理性與經濟理性兼容的中國智慧。本文的啟示在于:

第一,集體主義文化隱含著隱性的契約關系和嚴格的社會秩序。因此,集體主義文化和契約精神具有內在的邏輯統一性。集體主義歷來被視為中華民族文化特征的典型表現,一方面,集體主義文化帶來的社會互助、雪中送炭等美德編織了生存兜底機制和風險化解機制,構筑了中華民族濃厚的集體意識和堅強的生存韌性;另一方面,集體主義文化隱含的市場化精神、規則意識將驅動中國現代經濟社會的快速發展。

第二,農地流轉是變革我國小規模分散化農業經營格局的重要策略。通過擴大農業規模并將土地從生產效率較低的農戶手中配置給經營能力更強的生產主體,對轉變農業經營方式、提升農業生產效率意義重大。但中國農地市場中的熟人交易往往備受詬病,并引發了“小農復制”的擔憂。事實上,熟人交易并非低效,與熟人交易同時存在的契約化則是市場化發育的重要動因。

第三,邏輯上而言,經濟增長一般來源于現代契約關系下的市場競爭。基于理性化的個人之間所締結的契約,可以排除人情糾葛和關系壟斷以節省交易費用,并融通各方的協作力量以保障效率。市場競爭所激勵的行為努力、要素配置與開放性交易,是改善經濟效率的核心線索。個人主義文化是小麥種植賦予北方農民的歷史遺產,旱作農業所決定的生產關系的松散性與行為選擇的獨立性,造就了北方農民相對獨立的個人主義的文化積淀。因此,必須挖掘北方個人主義文化的精神特質,將個人主義文化所蘊含的一般信任機制、非人情關聯、突破血緣地緣的交易基因,轉換為市場化契約交易的擴展秩序,并進一步開放市場機會,鼓勵創新創業,弘揚企業家精神,從而激發中國北方的經濟活力,不斷縮小南北經濟發展差距。

(作者羅必良系華南農業大學國家農業制度與發展研究院院長、教授,作者耿鵬鵬單位為華南農業大學經濟管理學院;中國鄉村發現網轉自:《華中農業大學學報(社會科學版)》2022年第4期)

(掃一掃,更多精彩內容!)