摘要:面對百年未有之大變局,治理韌性作為社會風險治理的新視角愈加成為學界及政府界高度關注的話題,然而,無論是在學術研究還是公共政策實踐中,由于缺乏對治理韌性的理論溯源、概念辨析與場域鎖定等的準確甄別,因此產生了治理韌性本質內涵解讀差異化、形式外延界定多樣化的認知分歧。本研究嘗試將治理韌性置于新時代中國社會治理的特定場域中,揭示了“調適有度”是社會治理韌性的本質,權力限度、結構密度、價值溫度與目標精度是識別社會治理韌性的維度坐標。提升社會治理韌性,必須從授權賦能、社會凝聚、共同富裕、敏捷治理等方面促進社會治理體系的有效調適,從而增進新時代中國社會治理的有效性。

關鍵詞:治理韌性;社會治理;維度;效度

中國共產黨領導下抗擊新冠肺炎疫情的人民戰爭、總體戰、阻擊戰,既彰顯了中國制度優勢,也考驗著我國的社會風險治理能力。作為衡量新時代社會風險治理能力的關鍵指標,如何識別、提升治理韌性,是學界和政府界共同關注的問題,然而,無論是在學術研究還是公共政策實踐中,“治理韌性”都存在使用泛化的現象,因為缺乏對其概念內涵的準確甄別,所以導致理論上的認知分歧。尤其缺乏對治理韌性具體適用場域的錨定和對其維度、效度的解析,導致在公共政策實踐中出現行為偏差。這就要求我們在韌性的“熱話題”中對“治理韌性”進行理性的“冷思考”,在韌性的理論溯源中梳理其本質內涵和形式外延,破解認知分歧;將治理韌性置于新時代中國社會治理的特定場域中,構建衡量社會治理韌性的尺度與維度;從實現社會治理韌性的路徑、方式探尋其行動策略,尋找提升其效度的對策建議。

一、治理韌性的理論溯源與認知分歧

“韌性”概念發軔于物理學,本意指物體遭受外力時的自我修復能力。21世紀初期,公共管理學者將韌性引入治理場域,涌現出治理韌性、韌性治理、城市韌性、韌性社區等研究熱點,然而,在韌性概念由自然科學向社會科學、由外來場域向本土場域的雙重跨域中,韌性理論的誤讀與濫用也隨即出現。這就需要我們回溯韌性概念的緣起與變遷,破解認知分歧。

(一)韌性概念的緣起與擴散

在古代漢語中“韌”一般作單字使用,《說文解字》將其解釋為“韌者,柔而固也”。作為現代語匯的韌性(Resilience)源于拉丁語中的“resillo/resiliere”一詞,意為“回彈”(bounce back)或“回跳”(to leap)。國外權威詞典將韌性定義為“人或物在經歷負面事件或外來壓力后快速恢復的能力”(《大英百科全書》《牛津英語字典》《韋氏詞典》等國外權威字典皆對Resilience有明晰的界定,翻譯之后意思相近,其中,《韋氏詞典》更考慮到了負面事件的影響,遂參考此定義。),可見韌性的詞源本意僅指代恢復的性能。

在學理定義中,韌性概念源自19世紀初期的物理力學,專指“物體在遭受外力過程中能夠抵抗外力影響并恢復原本狀態的能力或屬性”。20世紀50年代,生態學將韌性引入生態系統平衡性的研究,韌性的適用對象從機械物體擴展至有機系統。霍林(Holling)在《生態系統中的韌性與穩定性》中認為,“韌性決定了系統內關系的持久性,是衡量系統吸收非線性因素和參數變化并保持持久性的能力”。

20世紀80年代,韌性逐漸得到心理學、社會學與公共管理學等眾多學科的關注。心理學家路特(Rutter)認為,心理韌性是“個體或集體在面臨挑戰或逆境的情況下取得積極成果的能力”。社會學家將韌性視為與社會脆弱性相對的概念,蒂默曼(Timmerman)提出,韌性是“在社會反抗自身脆弱性的效果中起決定性作用的能力”。公共管理學者威爾達夫斯基(Wildavsky)出于對傳統公共危機管理被動響應方式的反思,提出了“韌性策略”。從自然科學到社會科學,韌性的適用對象逐漸由生態系統拓展到有機的個體、集體和組織,實現了從微觀個體心理特質向宏觀社會制度特質的內涵迭代。

國內的韌性研究也在一定程度上符合這一規律——將韌性理論置于社會制度中討論而淡化了個體心理層面的韌性特征。學界對Resilience 的譯介莫衷一是,大致有“抗逆力”、“彈性”、“韌性”等三類定見。有研究強調,“Resilience”原意側重系統在風險中的正向演替而非簡單復原,所以將其譯為“韌性”最接近學理內涵的主流認識。這也進一步證明了韌性理論在社會制度中的扎根同“風險社會”的總體特征有關。即便是心理學中的韌性研究,也逐漸聚焦于家庭層面、群體層面的心理韌性因子。當然,也有學者關注到“經濟韌性”、“社會韌性”等方面,但總體上與國外強調內生性的韌性理論不同,本土視角下的韌性研究更注重對象的外源特質,尤其是社會結構與制度框架所反映出的韌性特征。

(二)治理場域中“韌性”的嵌入與概念辨析

由于韌性包蘊的抗逆性、演進性與公共危機、社會安全等治理議題契合,因而逐漸被公共管理學者引入危機管理與社會治理領域,并將韌性的介入視為推動風險治理范式變革的藥方。例如,新公共管理代表人物胡德(Hood)將“安全與韌性”視為同“成本與效率”“合法性與公平”并行的治理價值。也有學者認為,以適應性和動態平衡性為特征的韌性理論為線性的風險治理規劃了另一種思路。具言之,韌性思維在治理場域的嵌入大體分為三種路徑:一是以韌性理論的“冗余性”內涵打破僵化的科層行動。阿杰(Adger)在合作治理研究中認為,韌性指涉的冗余性能夠擴充治理體制的選擇空間,超越了科層制中標準化的線性行動。二是以韌性理論的“全周期”理念建構體系化、系統式的整體性治理范式,破解復合型風險治理中的碎片化桎梏。三是以韌性理論的“簡約化”規則規避層級結構在政策制定與執行中的遲滯性,也即通過削減行動層級來提升治理韌性。

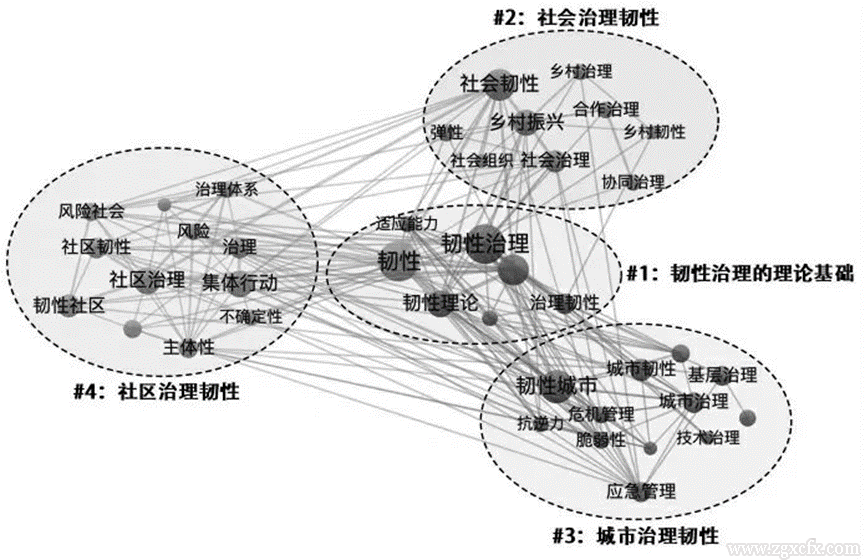

本研究通過爬梳相關重點文獻,運用VOS viewer 軟件對關鍵詞數據進行可視化分析,得到2003—2021年中國治理場域中韌性研究的關鍵詞聚類圖譜,如圖1所示。可以發現,中國治理場域中韌性研究主要圍繞著韌性治理的理論基礎、社會治理韌性、城市治理韌性、社區治理韌性等研究議題展開。研究主題已不再局限于狹義上的自然災害及社會風險,也開始關注到行政的壓力型體制、貧困治理等特殊公共問題。總體上形成了作為理論分析的“治理韌性”研究與作為實踐探索的“韌性治理”研究兩條進路。“治理韌性”與“韌性治理”的詞素構成雖然相同,但其本質意涵有差異,在研究中容易被混用或誤用,有必要對這一對概念進行辨析。

圖1:2003-2021年中國治理場域中韌性研究的關鍵詞聚類圖譜

在治理韌性與韌性治理的關系上,韌性治理以“治理”為核心,將韌性視作指導治理行動方向的思維,既是治理過程中某種特有屬性的表現,也是實現治理體系韌性的過程。治理韌性則更看重“韌性”,強調將韌性作為檢測治理體系抗壓能力和恢復能力的結果,既反映治理績效的形式屬性,也是實現治理體系韌性的結果表達。具言之,治理韌性與韌性治理是韌性概念與治理話語融合的一體兩面,只是側重點相異。治理韌性偏重治理的結果,而韌性治理偏重治理的過程。在學理上它們必然有明晰的邏輯界分,但在具體討論中難做涇渭分明的區隔,這是因為治理韌性是韌性治理的績效目標,韌性治理則是提升治理韌性的實現路徑,在探討如何構建韌性化的治理模式時不能缺乏對治理韌性的基本認知,而治理韌性的規范性研究中也必然少不了對韌性治理途徑的探究。本研究旨在從治理韌性視角,辨析其概念的本質內涵和形式外延,破解認知分歧。

(三)治理韌性概念的認知分歧

1.對治理韌性的本質內涵解讀差異化。“概念的本質內涵是由某類對象共有且僅有的,能將此類對象同其他對象區別開來的本質屬性所構成的集合,起到劃定概念界限的關鍵作用”。就治理韌性而言,學界對其本質內涵的界定卻有“還原論”與“發展論”的差異化解釋。

還原論從功能穩定視角出發,認為治理體系抗逆社會風險并快速復原是治理韌性的本質屬性,具體表現為治理體系在非常態條件下承受風險沖擊并保持功能的潛力,以及治理體系調整并恢復的過程。發展論則從系統發展的視角,將治理體系面對社會風險時的適應性與演進性視為治理韌性的本質屬性。例如,朱正威和吳佳將治理韌性定義為治理體系對復雜環境的適應過程;張毅則進一步發掘了治理韌性反映出的重構能力。治理韌性甚至具有轉危為機的特征,例如,將風險轉換為改革契機,推動政府權力結構調整。

上述研究皆將治理韌性視為衡量治理體系風險承受程度的屬性。還原論者倚重增強抵抗能力以保持系統平衡,發展論者則強調通過演進與轉型的方式實現治理體系的變革,然而,用以解釋治理韌性的功能穩定與系統發展兩重進路實則相互抵牾,尤其體現為治理體系的“穩定”與“轉型”不可兼得。究其原因,可能源于學者們在刺破韌性概念的學科隔膜時僅作簡單套用,為還原本意而生硬地植入自然科學的語匯,忽視了韌性在分析對象擴展中的語義流變,導致概念中摻雜著相互沖突的理論假設,無益于歸總一個邏輯自洽的共識性理解。

2.對治理韌性的形式外延界定多樣化。“外延是指一個概念所概括思維對象的數量或者范圍”。治理韌性外延較為多樣,本文從靜態與動態兩個方面作出區分。一方面,治理韌性表現為靜態的能力體系與功能集合。絕大部分研究者均從能力角度理解治理韌性,譬如,林雪和張海波建構了含括準備力、感知力、行動力、學習力的地方政府韌性能力體系,潘小娟和李兆瑞則提出包括消解沖擊、適應變化、調整恢復、重建秩序的韌性功能集合。另一方面,在動態視角中,治理韌性是治理體系在不同風險階段表現出的接續化性能。例如,任遠提出治理韌性表征為治理體系面對災難的承受性能、面對沖擊的緩解性能、防止風險擴散的性能與災難之后的恢復性能。張毅與之對應地提出了治理韌性在風險潛伏爆發階段的吸納性能、擴散蔓延階段的調適性能、緩和階段的恢復性能與風險后的遷移性能。此外,動態維度解析治理韌性還意味著治理模式本身在風險情境中銜接有序的變革過程,譬如,童星認為治理中的韌性表現為治理模式在常態與非常態情境混序轉換中的有效銜接,唐皇鳳和王豪提出治理韌性是治理體系在簡約治理與復雜治理之間的動態均衡。

無論是靜態地理解抑或是動態地闡釋,雖為治理韌性的表現形式提供了復合型解釋框架,但仍未廓清治理韌性的外延范圍,尤其沒有闡明治理韌性的寓生對象。實際上,治理韌性無所不包的泛化樣態源于研究者對“治理韌性為了誰?”這一元問題的失語。寓生對象決定了概念的內容與范圍,如若治理韌性的寓生對象沒有確定,相關研究便會從不同層級、不同范疇的場域出發對治理韌性作出闡釋。這些嘗試性概括雖然描繪出治理韌性輪廓漸顯的理論初態,但圖景并不完整。這是因為從局部單元探尋治理韌性的整體意涵,雖然有利于減少體系化概念的理解難度,但也難免陷入盲人摸象的認知泥淖,使學者對治理韌性的外延理解被治理韌性的下位概念替換。

總的來說,治理韌性本質內涵解讀差異化、形式外延界定多樣化的認知分歧不利于提升其理論解釋力。究其根源,一是未能厘清治理韌性的承載場域,致使概念解釋缺乏根基,出現懸浮泛化現象;二是未能運用治理的話語體系對治理韌性的內核與維度進行規律性提煉。這就需要錨定韌性概念的特定場域,在社會治理場域中挖掘治理韌性的理論內核與生成機理,建構治理韌性的檢測維度與實現路徑。

二、治理韌性的場域、本質與維度

錨定概念的承載場域對理解概念起決定性作用,只有限定場域,概念才具有內涵的排他性與外延的確定性。前述治理韌性關鍵詞聚類圖譜已經表明,治理韌性研究大多被安放在不同單元和尺度的基層治理領域,始終以社會安全為落腳點,本質上屬于社會治理議題。因此,本文嘗試將治理韌性置于新時代中國社會治理場域中,解碼治理韌性的內核,構建治理韌性的維度。

(一)社會治理:治理韌性的關鍵場域

概念的跨域使用必然要抱以審慎的態度,韌性從自然科學落腳到具體的社會治理場域,究竟要通向何處“彼岸”,達成何種“目標”,是概念證成的必然之問,這需系統回答三個前置性詰問:一是“社會治理為什么要強調治理韌性”的動因之問;二是“社會治理韌性為了誰”的價值之問;三是“社會治理韌性如何實現”的機制之問。

1.建設更高水平的平安中國是強化社會治理韌性的根本動因。習近平指出:“新形勢下我國國家安全和社會安定面臨的威脅和挑戰增多。”黨的十九屆五中全會審議通的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》強調:“要加強國家安全體系和能力建設,確保國家經濟安全,保障人民生命安全,維護社會穩定和安全。”這表明,以平安中國為目標的風險治理是新時代社會治理的關鍵主題。不確定性和風險疊加成為治理情境的新常態,倒逼著傳統式“沖擊-回應”型應急治理模式的結構轉型。韌性理念為社會應急治理模式轉型提供了新的方向與路徑,塑造出新時代風險治理的新范式。無論是從實然層面挖掘制度實踐中的韌性因素,還是從應然層面建構社會治理韌性的理論模型,都從根本上增強著社會風險防范能力,為人民安居樂業、社會安定有序、建設更高水平平安中國的目標實現提供了內在動力。

2.治理韌性回應了“以人民為中心”的根性價值。黨的十九大報告指出:“為什么人的問題,是檢驗一個政黨、一個政權性質的試金石。”這說明,在社會治理實踐中堅持“以人民為中心”,既是中國共產黨的初心和使命,也是回應新時代社會主要矛盾變化的題中應有之義。如同貝克(Ulrich Beck)所言,現代風險來源于“現代化的自我應用、自我消解和自我危害”,也即風險是社會發展“副作用”的表現。在社會發展與風險伴生的背景下,以維穩為核心的風險防治模式雖然能緩解社會陣痛,但仍是“治標不治本”的低效之舉,只有始終堅持“以人民為中心”,把保障和改善民生、實現人民群眾對美好生活的向往作為社會治理的價值目標,才能通過“人民性”的維護與鞏固提升社會治理韌性。由此看來,治理韌性在社會治理場域中的落定,必須從根本上回應“以人民為中心”的治理價值,這種回應建立在尊重民意、維護民權、依靠民力、贏得民心的基礎上,而風險治理韌性密碼的最終破譯也就在于社會治理由疲于風險應對的“滅火型”向長治久安的“不上火型”的結構轉型。

3.治理韌性在中國社會治理場域的實現、維護與鞏固建基于“共建共治共享”機制之上。黨的十九大報告提出,“打造共建共治共享的社會治理格局”這一美好圖景,黨的十九屆四中全會提出“完善黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系”,搭建起實現社會治理韌性的四梁八柱。這一具體政策方案厘定了各治理主體的責任與角色定位,契合治理韌性所需的“眾力”和“聚力”;并集成社會風險治理路徑與方式方法,展現出交互耦合的韌性運行機制。因此,面對復雜性與不確定性交疊的現代風險,需在公共秩序的保障下聚合眾力。任何單一主體自利動機的過分膨脹都易引致各主體的惡性競爭,激化風險治理的不平等與不正義。同時,將治理韌性簡單理解為社會自身面對風險、內化風險,而排斥政府在風險治理中的主導作用,則會墮入將生態韌性中“自組織”內涵錯誤轉譯為社會系統“自力更生”的理論誤區,而導致某種“社會達爾文主義”。所以,真正意義上的治理韌性必須回到“共建共治共享”理念下黨委領導、政府負責、多元主體參與的社會治理體系建構中。

(二)調適有度:社會治理韌性的本質

在社會治理話語中,治理韌性強調社會治理體系的調適有度,既指調整體系要素來適應風險情境變動的調適動作,又指規范調整動作的調適尺度。調適有度是社會治理體系調適方式與調適尺度的統一,治理體系的調適方式決定了調適尺度,而調適尺度則對治理體系的調整起到反向規制作用。

1.治理體系通過自身調整而與治理情境相適配的調適結果是社會治理韌性的本質內涵,也即治理體系在情境變動中的“均衡化”而非“簡單還原”。雖然在詞源意義上,“反彈”是韌性話語的核心,但社會系統作為能動的有機體,本身具備學習吸收、調適優化的能力,所以其韌性過程并非順著閉環原路返回至初始狀態,而是在不斷調適中邁向新平衡的發展過程,是一種超越“簡單回彈”的“調適均衡”。也就是說,治理體系調整的方式與動作呈現出“均衡化”特征。這種均衡調整實際上同塞繆爾·P.亨廷頓(Samuel Phillips Huntington)在變動社會中維持社會穩定的理論觀點較為接近。他認為,變化社會中政治保持穩定的決定要件是“政治體制的發展是否能夠與政治參與擴大保持同樣的步伐”,也就是說,制度的建構與制度所要規范的情境之間的適配性塑造了政治穩定。一旦情境發生變動,回應情境的制度結構也就需要進行相應的調整。由此看來,在現今“加速化的社會”中,社會治理韌性體現于治理體系能夠適配社會情境的轉變,一旦體系調整落后于情境變化,風險爆發便在所難免。

2.蘊含治理韌性的社會治理體系,能夠在社會情境的變動中進行均衡式調整,也即根據治理對象的變化,對治理單元的規模大小、治理資源的要素組合、治理模式的轉換頻率及治理周期的休止時機等體系要件動態調適。一是治理單元的規模調整。根據情境變化適度調整治理單元的空間范圍,單元規模過大或過小皆會導致治理成本耗散,譬如,在新冠肺炎疫情阻擊戰中將基層社區設為疫情防控一線單元,保證了社會公共衛生治理的有效性。二是治理資源的要素組合。對資源、技術、工具等治理要素進行組合與取舍,實現要素的高效配置與關聯互動,譬如,社會治理的重心下移,實則就是將人、財、物、力等要素整合到最具需求的基層,進行資源的優化配置。三是調節治理模式的轉換頻率,把握治理模式轉換、過渡節奏的輕重緩急,譬如,應急管理與常態治理兩種模式的切換頻率不宜過于頻繁。四是調控治理周期變換的休止時機。如同政策終結一樣,治理亦具有周期性,必須厘定治理周期的更迭邊界,明確應何時始、何時休,譬如,脫貧攻堅同鄉村振興的有效銜接體現出治理周期變動中的接續治理特征。

3.社會治理體系能夠通過調適機制展現治理韌性的根本原因在于:“調適”動作蘊含敏捷性、整體性、科學性與漸進性等特性。一是敏捷性強調社會治理體系通過調整迅速適配情境變換,在去標準化的調適路徑中擴增風險治理的選擇余量;二是整體性意味著各治理主體步調一致、各治理層級同向而行;三是治理體系的調適雖然摒棄了僵化的行動方式,但仍然是依照社會情境所作出的科學選擇;四是社會治理韌性的調適動作是在繼承制度傳統與文化基因條件下的改良而非重構,從而避免社會治理體系出現舍本逐末的急劇轉折,體現出“起點決定路徑、原型規制轉型”的漸進性。

不可忽視的是,社會治理韌性不僅指涉社會治理體系“調適”的有效性,更包蘊了調適“有度”的深層次命題。對于調適尺度的考量來源于社會治理的政治、生活二重屬性,也即社會既是基本生活單元,也是政治管理對象,還是管理邏輯與生活邏輯的統一。因此,調適尺度在本質上就表現為管理邏輯與生活邏輯“鐘擺”如何平衡的問題,過分偏重任意一方,皆會引發社會風險。如若一味追尋調適的有效性,而不對調適的動作予以規范及尺度限定,雖然通過治理模式的調整有效化解了原生風險,但并不符合限于理、合乎情、止于法的社會治理規律,依舊會引發風險的裂變,治理的持續性便無從談及,社會治理韌性也就無法實現。

總的來說,社會治理韌性是社會治理體系在治理尺度限定下動態調適而與變動情境適配的有效性體現,但對社會治理韌性的尺度僅停留在抽象的規范理解中,不利于對社會治理韌性進行衡量與測度,這就需要識別社會治理韌性的維度,真正回應調適“有度”的深層命題。

(三)識別坐標:社會治理韌性的維度

構建社會治理韌性的維度實際上就是要回答社會治理體系在何種尺度中調適的問題。社會治理韌性的獲得需要在管理與生活、活力與秩序交疊的多重張力中找到平衡。通俗地講,也就是找到治理體系調適的那個“度”,既要把握集權與放權的限度,也要促進主體結構在松緊關聯中達成有機團結,還要中和社會治理價值在效率與公平中的矛盾,打破管理追求效率而生活降低效率、管理忽視公平而生活只要公平的思維定式,更要平衡管理主體與生活主體的供需關系。簡言之,社會治理韌性的基本維度表現為權力限度、結構密度、價值溫度和目標精度。

1.權力限度。社會治理的權力限度指各治理主體恪守權力邊界,實現權力的合理“收”“放”。實際上,在多元治理格局中,集權與分權矛盾是固有的。一方面,行政權力的緊收擠壓著社會主體的行動空間;另一方面,過度放權易使各主體因無序競爭產生道德風險。因此,為了保持權力限度,治理權力結構必須由沖突的“委托-代理”關系,轉化為耦合式的互動參與格局。正如在新冠肺炎疫情阻擊戰中,堅持“黨委領導、政府負責、社會協同、公眾參與”的社會治理體系,讓各級黨委政府及社會主體充分發揮作用,保障各主體在法定權限范圍內履行職責,避免權力的錯位、越位與缺位而抑制社會治理韌性的生長。

2.結構密度。社會治理的結構密度指社會治理主體的關聯程度。組織學將組織關聯程度劃分為“松散關聯”與“高度關聯”一對總括概念。松散關聯結構由具備獨立性的行動單元組成,各單元雖然能保存自身局部功能,但無法充分釋放整合效能;在高度關聯結構中,雖然行動單元的功能近乎一致,但易落入行動僵化的窠臼。只有治理主體在適宜的結構關聯中互動共生,消除主體間的結構性隔離,融合成有機團結的社會治理共同體,才能獲得社會治理的結構韌性。譬如在中國社會治理場景中,黨建引領發揮著政治引領作用,政府負責承擔著統籌指揮功能,社會組織與人民群眾協同參與,形成了多元主體各守其位、各司其職的有機結構,塑造著社會治理結構的韌性。

3.價值溫度。社會治理始終面臨效率與民生價值的平衡難題,從價值溫度上看,效率偏“冷色調”而民生偏“暖色調”,保持適度的價值溫度就在于冷暖之間的有效調適。一方面,過分強化效率、追求“按條文辦事”的剛性方式,雖然能高效行事,但有失溫情,這種標準化、過密化的行政方式極易誘發次生風險;另一方面,只注重民生而忽視效率,也會因為民生價值過熱引發政府權力過分膨脹的全能主義。因此,社會治理要有價值溫度,可以冷靜但不能冷漠,可以敏銳但不可過敏,在治理過程中適時有度地圍繞民之所需,合情合理合法地秉持民生價值才能使社會治理永葆溫情。例如,歐美國家的新冠肺炎疫情防控過分注重經濟社會運行的效率而無視公眾在風險情境中的生存價值,就是一種極端的效率主義治理。而中國的新冠肺炎疫情防控則時時刻刻將人民群眾的生命權與健康權放在首位,采用動態清零方式,在保障高效的同時,也合乎人情,成為全球新冠肺炎疫情防控的最佳典范。

4.目標精度。所謂社會治理的目標精度,是指治理目標與人民需求之間的供需匹配程度。這源于公共政策目標制定與人民實際需求間的張力,需要達成公共服務供給端與需求端的供需匹配。科層化的政策目標制定與公共服務供給時常以限定動作、明確數量及規定方法的方式設定過分標準化的目標。一以貫之的政策目標也由此喪失了因地制宜的靈活性,造成政策執行中的“水土不服”。因此,保持社會治理的目標精度需要在標準化的政策制定中預留適度的彈性空間,賦予地方政府一定程度的自由裁量權,使地方政府能夠根據實際情況與需要因地制宜,精準對接人民需求。例如,極具中國特色的“規定動作+自選動作”政策執行方式,使地方政府可以在一定程度上立足實際自定義治理方案,增進地方治理的韌性。

三、提升中國社會治理韌性的有效途徑

在新時代中國社會治理場域中提升治理韌性,需要回到本質,在厘清中國社會治理韌性維度的基礎上,從權力、主體、價值與目標等層面探尋有效調適的路徑。

(一)以“授權賦能”推動基層治理能力的有效提升

社會治理的橫向與縱向權責邊界不清、社會參與不暢等局限,抑制著基層應對社會風險的能力。亟須通過授權賦能提升基層政府的行動能力,撬動基層社會的參與意愿。

1.推進基層治理授權賦能。基層政府在第一時間開展風險決策是有效應對風險、保障治理韌性的關鍵。在固定的權責體系中,基層缺乏風險情境下的自主決策權,往往有獨立管控和應對風險的決心,卻仍要等靠上級命令,易錯過風險治理最佳時機,致使治理體系韌性銳減。這就需要合理賦予基層政府在關鍵事項的綜合管理權、重大決策的參與建議權以及風險危機的應急處置權,以補足基層政府為民服務、議事協商、風險治理、平安建設的能力短板。

2.增進居民協商議事的權利。社會參與有效性的匱乏使政府不得不大包大攬,形成“政府干群眾看”的困局。這不僅易滋生社會的依賴心理,還擠壓著社會行動空間。這就需要以社會及居民最關心的公共事務為激勵機制“以事聚人,因人成事,多予少取”。將社會權利讓渡于居民,賦予社會組織及居民在社會自治事務中的參與權、議事權與決策權,充分挖掘其主體性、積極性與創造性。

(二)以“社會凝聚”促進社會治理主體的有效協同

社會治理主體的組織方式由簡單組合轉型為有機融合是提升社會治理韌性的必由之路。這不僅強調行動主體的多元化,更要求提升治理主體間的聯結性、有序性與整合性。黨建引領、社會參與的凝聚機制能夠促進多元主體間同頻共振、協同互聯的行動秩序,催化行動合力的生產。

1.強化社會治理的黨建引領體系,凝聚多元主體的行動共識。黨建引領必須充分運用意識形態及政治話語發揮黨組織的政治領導力、思想引領力與群眾動員力,促成社會治理中多元主體的行動共識。尤其在風險治理中,黨組織總攬全局,能夠形成風險共治的向心力,這就需要通過基層黨組織功能的拓展,增強基層黨組織的引領能力與聚合能力,同時發揮黨員干部的模范帶頭作用,以黨心聚民心,使基層黨組織成為凝聚社會行動共識的有效節點。

2.構建社會關系良性互動機制,形成多邊協同的參與秩序。社會互動是社會團結有序的前提,在多元治理主體的互動磨合中,治理主體間的信任相互構建、價值相互聯結、利益共同創造,社會治理的內生協同秩序逐漸形成。具言之,一是從主體溝通出發,構建各主體的信息溝通機制,破除溝通壁壘;二是從參與秩序出發,深化參與主體的責任意識與秩序意識,在治理主體良性互動與合作互助中,形成“人人有責、人人盡責、人人享有”的社會治理共同體。

(三)以“共同富裕”保障社會治理價值的有效彰顯

共同富裕是實現社會治理韌性的關鍵要件。在社會治理中,共同富裕應聚焦于兩個層面:一方面滿足社會多元群體平等享有公共利益的公平訴求;另一方面,通過制度傾斜與資源補償給予社會弱勢群體應有的社會關照。

1.完善社會治理的“共建共治共享”機制。“共建共治共享”作為中國社會治理體制機制、方式方法的理論創新,內蘊著發展式共享的正義觀。這并非簡單的平均主義,而是在高質量發展中提振社會公平。具言之,一是以高質量發展平衡區域之間、城鄉之間、群體之間的差距,化解因不均衡發展而產生的一系列資源、服務配置難題;二是注重社會競爭的機會公平、規則公平與權利公平,保障人民的發展機會及發展權利,讓發展成果真正惠及全體人民。

2.重點關注社會發展進程中特殊群體的價值訴求。社會發展往往在競爭的環境中展開,易引發正義困境,而共同富裕實際上就是化解社會發展中不正義問題的戰略舉措,符合“最小受惠者予以最大利益”的正義原則。具言之,一是改進社會助困方式,將針對特殊群體的服務供給方式由救助式的物質供給向造血式的“教育服務+物質提供”轉型,保障特殊群體既能夠公平地獲得服務,也能夠在享受服務的過程中增進發展的能力;二是聚焦于因技術創新產生的“數字鴻溝”問題,做好社會治理創新與服務的配套,諸如在智慧治理中研發適老化設備,破解個體在社會發展中的不適應與不融入難題。

(四)以“敏捷治理”實現社會治理目標的有效達成

社會治理韌性的實現有賴于對公共需求的即時識別與精準回應。敏捷治理能夠綜合發揮治理過程中制度要素及技術要素的協同優勢,促使治理體系迅敏靈活地依據人民需求自我調適。

1.構建智能技術與組織研判互配的科學決策機制。智能化技術為治理供給了動態捕捉公共需求變化的工具,但難以避免技術機械化附帶的識別失準問題,造成智能測算與真實公共需求間的結果偏差。具言之,一是應構筑社會風險的實時研判與短時信息交互系統,助力公共部門的信息決策與篩選機制;二是依據真實情境對識別結果校準,構建以組織研判為主、智能技術輔助的決策機制,通過推動行政與社會專業力量的聯動,提升政府對公共需求的識別與靶向能力,使政策調適的過程不僅具有智能的技術,還具備因境施策的藝術。

2.理順行政體制的層級結構,擴充彈性空間與容錯空間。制度變革的高位推動模式能夠在短時內釋放政治勢能,但易在政策指令的層級傳遞中產生理解偏移與執行異化困境,引發治理效能的滲漏。由此,一是應建設治理體系的損量管理與催化管理機制,通過大數據技術聯通行政層級之間的信息傳遞,保證治理目標在上傳下達及模式轉換中的銜接與兼容,避免因層級斷裂引發的效能摧損;二是預留出政策執行的選擇空間與容錯空間,推進社會治理總體目標與專項目標、規定任務與自選任務的合理搭配。

(作者姜曉萍系四川大學公共管理學院教授;李敏系四川大學公共管理學院博士研究生。中國鄉村發現網轉自:《行政論壇》2022年第3期)

(掃一掃,更多精彩內容!)