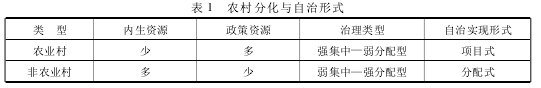

【摘要】村民自治是在一定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中進(jìn)行的,而經(jīng)濟(jì)社會(huì)本身也在一定程度上體現(xiàn)自治的績效,這表明經(jīng)濟(jì)發(fā)展是村民自治有效實(shí)現(xiàn)形式的重要條件。現(xiàn)階段農(nóng)村分化作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的特殊表現(xiàn)形式,決定了村民自治的分化,導(dǎo)致村民自治的內(nèi)容和實(shí)現(xiàn)形式不同。根據(jù)內(nèi)生資源和政策資源的多少和作用來劃分,在內(nèi)生資源匱乏的農(nóng)業(yè)村,往往采取“強(qiáng)集中——弱分配”型,多依靠國家轉(zhuǎn)移資金的項(xiàng)目式治理,而內(nèi)生資源富余的非農(nóng)業(yè)村則采用“弱集中——強(qiáng)分配”型,易展開分配式治理。研究發(fā)現(xiàn),在不同產(chǎn)業(yè)情況下,可以利用自身資源優(yōu)勢(shì)、挖掘自治內(nèi)容以及開展他治與自治的互動(dòng),分類探索村民自治的有效實(shí)現(xiàn)形式,不斷推進(jìn)村民自治的健康發(fā)展。

【關(guān)鍵詞】農(nóng)村分化;農(nóng)業(yè)村;非農(nóng)業(yè)村;有效自治;實(shí)現(xiàn)形式

村民自治與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r息息相關(guān)。傳統(tǒng)以農(nóng)立國的中國,過去的農(nóng)村是整齊劃一,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)水平的整體同一性較強(qiáng),基本維持一種低水平的平衡,傳統(tǒng)農(nóng)村的富裕與貧窮程度相當(dāng)。改革開放以后,我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型,隨著現(xiàn)代工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的步伐加快,以及農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的迅速發(fā)展,中國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)生了重大變化,就是經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡,農(nóng)村也由此發(fā)生巨大的分化,產(chǎn)生了農(nóng)業(yè)村和非農(nóng)業(yè)村,而農(nóng)村呈現(xiàn)出農(nóng)業(yè)和非農(nóng)業(yè)的分化,導(dǎo)致出現(xiàn)自治的內(nèi)容和形式的不一樣。2014年中央“一號(hào)文件”提出,“探索不同情況下村民自治的有效實(shí)現(xiàn)形式”,這說明,時(shí)至今日,村民自治要適應(yīng)不同產(chǎn)業(yè)類型的村莊,尋找適合的自治形式。那么農(nóng)村分化與村民自治有何關(guān)聯(lián)?二者內(nèi)在機(jī)理如何?不同產(chǎn)業(yè)類型的村對(duì)接何種村民自治形式,這需要學(xué)界從理論和現(xiàn)實(shí)走向進(jìn)行深入的研討。

一、農(nóng)村分化與村民自治的有效性

村民自治的條件論認(rèn)為,除了地域、文化、規(guī)模和意愿因素,經(jīng)濟(jì)發(fā)展也是是自治不可忽視的因素。村民自治有效實(shí)現(xiàn)需要一定的條件,只有條件具備了才可以實(shí)現(xiàn)。張景峰認(rèn)為村民自治的存在、發(fā)展,與經(jīng)濟(jì)演變密切相關(guān),實(shí)際受到現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)狀況的制約。盧福營認(rèn)為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的變遷,即產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平對(duì)村莊治理及其變遷具有某種意義上的決定作用。雖然經(jīng)濟(jì)發(fā)展與自治不是線性關(guān)系,但不容忽視農(nóng)村分化作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展特殊表現(xiàn)形式,引起資源條件發(fā)生改變。因此,在這種形勢(shì)下,探索不同產(chǎn)業(yè)情況下自治的有效形式,具有較強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。

(一)農(nóng)村分化類型影響自治資源的配置

政治發(fā)展理論一般認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)水平與民主自治發(fā)育程度密切相關(guān),同樣,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展,從而影響到村民自治的物質(zhì)基礎(chǔ)。正如馬克思所說:“經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑。”研究發(fā)現(xiàn),農(nóng)村分化對(duì)村民自治發(fā)揮作用,其實(shí)自治就是運(yùn)用各種公共權(quán)力合理和有效地利用資源推動(dòng)社會(huì)發(fā)展,調(diào)解矛盾的過程。如果農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展積累資源豐富,治權(quán)就有效條件優(yōu)越,反之,村莊“空殼”而無法集中治理資源,自治難以落地。

1、農(nóng)業(yè)村無力集中自治資源而自治空轉(zhuǎn)。在傳統(tǒng)的鄉(xiāng)土社會(huì)里,農(nóng)業(yè)村是傳統(tǒng)農(nóng)村的代表。農(nóng)業(yè)進(jìn)行精耕細(xì)作,實(shí)現(xiàn)家庭自給自足,即使到了家庭承包經(jīng)營的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì),人多地少,土地細(xì)碎化,當(dāng)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的難以逃離內(nèi)卷化的命運(yùn),從而導(dǎo)致村民自治遭遇成長的困境。一方面,散漫的農(nóng)業(yè)村難以集中足夠可供自治的配置性資源。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)歷史惰性和家庭經(jīng)營承包制,把集體資源分而治之,特別在偏遠(yuǎn)貧窮的村莊更為徹底,缺少非農(nóng)產(chǎn)業(yè)的空殼村,無法為村務(wù)治理提供有力的經(jīng)濟(jì)支撐。憑借較少集體自留地為依托,不僅無法對(duì)龐大的公共事務(wù)進(jìn)行有效地治理,也難以吸引群眾政治參與的興趣。這表明農(nóng)業(yè)社會(huì)的極度貧困和落后的原因主要是(但不完全是),村民們沒有為他們的共同利益采取集體行動(dòng)的能力,甚至或沒有能力集體地創(chuàng)造任何超越核心家庭即時(shí)的物質(zhì)利益以外的物質(zhì)利益。另一方面,“糊口”的農(nóng)業(yè)村難以集中足夠可供自治的權(quán)威性資源。農(nóng)業(yè)單一化的農(nóng)村,造就一群“烏合之眾”,難以形成新生權(quán)威力量。在市場經(jīng)濟(jì)沖擊下,傳統(tǒng)組織力量和文化力量逐漸弱化,而新時(shí)期的權(quán)威力量又沒有形成,村民日益原子化,難以依靠傳統(tǒng)權(quán)威實(shí)現(xiàn)有效治理。特別對(duì)于一些非農(nóng)產(chǎn)業(yè)弱小的村莊,治理資源缺乏,村民參與積極性低,能人也缺少參與興趣,導(dǎo)致鄉(xiāng)村能人的流失,出現(xiàn)村莊無政治局面。當(dāng)前中國鄉(xiāng)村中占據(jù)絕大多數(shù)量,約占全國的60%以上。因此,在配置性資源和權(quán)威性資源雙重內(nèi)生資源較弱的情況下,農(nóng)業(yè)村莊治理有心無力。

2、非農(nóng)業(yè)村集聚雄厚的自治資源而自治有力。在傳統(tǒng)的鄉(xiāng)土社會(huì)里,農(nóng)業(yè)對(duì)應(yīng)于“村”,工業(yè)對(duì)應(yīng)于“城”。改革開放以后,農(nóng)村尤其是東部沿海地區(qū)開始出現(xiàn)了大量的工業(yè)、商業(yè),走上非農(nóng)化道路,在村民自治生長點(diǎn)具有明顯的優(yōu)勢(shì)。一是非農(nóng)業(yè)村經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚,為自治集聚更多可配置資源。史學(xué)家理查德,派普斯認(rèn)為,財(cái)富在誰手里,主權(quán)遲早會(huì)到誰手里。事實(shí)上村莊非農(nóng)化就是集體經(jīng)濟(jì)不斷壯大的過程。在土地集體所有制基礎(chǔ),非農(nóng)產(chǎn)業(yè)較強(qiáng)的村莊,可以形成最重大的治理資源,不僅帶領(lǐng)大家創(chuàng)造收益,獲得群眾的認(rèn)可權(quán)威,而且能夠?yàn)樽灾沃黧w提供強(qiáng)大的物質(zhì)支撐,提供較多的公共服務(wù)和公共產(chǎn)品,在村莊治理中有所作為。可見共有產(chǎn)權(quán)以及非農(nóng)產(chǎn)業(yè)建立起群眾持續(xù)共享增值收益的長效機(jī)制,形成村民自治的 “利益紐帶”。二是非農(nóng)業(yè)村經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚,為自治積蓄更多權(quán)威性資源。在傳統(tǒng)禮俗等權(quán)威不斷消解,現(xiàn)代制度權(quán)威吸引力下降情況下,能人權(quán)威性資源就是產(chǎn)業(yè)發(fā)展衍生出的另一種資源,推動(dòng)村莊變革與治理,已經(jīng)構(gòu)成村級(jí)治理的權(quán)威主體力量,村民自治就是依靠這種權(quán)威性資源凝聚集體行動(dòng)。實(shí)踐證明,農(nóng)村能人數(shù)量的多寡與貧困村向非貧困村能力正相關(guān)。特別一些能人等體制外主體相對(duì)于體制內(nèi)的主體弱,借助產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)資源獲得一些政治資源,增強(qiáng)治理權(quán)威,更能獲得村民的認(rèn)可和支持參與治理。進(jìn)一步發(fā)現(xiàn),非農(nóng)化村經(jīng)濟(jì)發(fā)展與村莊的非農(nóng)化過程幾乎是同步,而村莊非農(nóng)化逐步集聚權(quán)威性資源,又集中配置性資源,共同形塑村莊經(jīng)濟(jì)共同體,自治能力較強(qiáng)。

(二)農(nóng)村分化程度制約自治有效形式運(yùn)作

當(dāng)前傳統(tǒng)文化資源逐漸消解、社會(huì)力量較弱,村民自治主要圍繞經(jīng)濟(jì)資源進(jìn)行,而經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡,農(nóng)村由此也出現(xiàn)了分化,導(dǎo)致當(dāng)今村民自治的非均衡。賀雪峰研究發(fā)現(xiàn),非農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)農(nóng)村或城郊村莊,村級(jí)治理有序,而貧困農(nóng)業(yè)村莊治理無序。胡榮也研究發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與村莊富裕或者落后密切相關(guān),從而影響到村民自治的效果和村民參與的積極性。因此,不同的時(shí)空可能處于不同的境域,治理資源條件不一樣,促使自治資源集中——分配的類型迥然不同,導(dǎo)致治策的選擇不同中國農(nóng)村現(xiàn)行的村民自治制度是特定經(jīng)濟(jì)背景下的產(chǎn)物,隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的非均衡發(fā)展和迅速變遷,村民自治內(nèi)容和形式將日益呈現(xiàn)出多樣化趨勢(shì)(見表1)。

1、農(nóng)業(yè)村開展項(xiàng)目式自治。馬克思說:“物質(zhì)生活的生產(chǎn)方式制約著整個(gè)社會(huì)生活、政治生活和精神生活的過程。”村民自治是一種社會(huì)調(diào)控,通過配置權(quán)力或強(qiáng)力對(duì)各種資源進(jìn)行提取和分配。分配資源的前提是能提取到足夠的資源。越是社會(huì)資源總量貧的社會(huì),調(diào)控體制需要集中的資源越大,相對(duì)數(shù)也越大,而集中的社會(huì)資源相對(duì)數(shù)越大,調(diào)控形式也越呈強(qiáng)制性。在落后農(nóng)業(yè)村,社會(huì)資源匱乏,興辦公共事業(yè)離不開對(duì)村民進(jìn)行汲取,需要采用強(qiáng)集中——弱分配型,即公權(quán)強(qiáng)力支配各種資源,采取大提取,小配給,才能為自治提供社會(huì)資源。如在缺乏足夠的內(nèi)生資源支撐下的中西部、西北部非農(nóng)化較低的村莊,村民難以分配到多余的公共資源,行政村基層組織無法樹立起應(yīng)有的權(quán)威,以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生活為核心的公共事業(yè)陷入停滯狀態(tài),責(zé)任更多落在聚族而居的自然村,這時(shí)要想辦公共事業(yè),需要強(qiáng)力對(duì)村民自身資源進(jìn)行提取,如征地和投資投勞等,必須集中資源進(jìn)行治理,不然有限的資源難以用到最需要的方面。但是,僅僅依靠對(duì)村民提取往往不夠,在財(cái)政方面更多地依賴國家政策資源,亟需通過項(xiàng)目補(bǔ)給形式進(jìn)行輔助治理。所謂項(xiàng)目式治理是指集體內(nèi)生資源不足的農(nóng)業(yè)村,更多依靠國家政策性資源的輸入,圍繞項(xiàng)目獲取外來資源為核心實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村治理的形式(Ⅰ)。通過項(xiàng)目資金緩解欠發(fā)達(dá)地區(qū)資金短缺,惠及底子薄的貧困村,甚至存在一種項(xiàng)目權(quán)力存在,項(xiàng)目資金也就作為資源下鄉(xiāng)嵌入鄉(xiāng)村治理表現(xiàn)形式,為此,不少學(xué)者提出項(xiàng)目治國或項(xiàng)目治理的這一范式。

農(nóng)業(yè)村經(jīng)濟(jì)薄弱,治理資源的不足,導(dǎo)致公共事務(wù)的衰敗,村民難以從集體獲益,自治組織難以樹立權(quán)威,出現(xiàn)集體行動(dòng)困境。而國家政策資源輸入,緩解了因分擔(dān)治理成本過高提取的問題,進(jìn)一步強(qiáng)化了自治權(quán)威,有利于產(chǎn)生有效的集體行動(dòng)。不僅如此,以項(xiàng)目代表供給政策資源,更可以撬動(dòng)自治資源,因?yàn)轫?xiàng)目申請(qǐng)和實(shí)施離不開村民的積極參與,如何才能大家共同分享項(xiàng)目成果,需要村民參與協(xié)商、討論和妥協(xié),這就形成新的治理公共空間,使得個(gè)人利益與公共利益強(qiáng)烈關(guān)聯(lián),找到村民自治新的發(fā)起點(diǎn)。在現(xiàn)代化治理過程中,擴(kuò)大政治參與的一個(gè)關(guān)鍵就是將鄉(xiāng)村群眾引入國家政治。但是,現(xiàn)實(shí)中村民對(duì)干部缺少起碼信任,覺得凡事靠自己,亟需依靠基層干部及時(shí)捕捉村民的需求,善于調(diào)動(dòng)和組織資源,使項(xiàng)目順利地推行下去。

2、非農(nóng)業(yè)村實(shí)施分配式自治。鄉(xiāng)村治理配置性資源主要以經(jīng)濟(jì)資源為主,非農(nóng)業(yè)村莊經(jīng)濟(jì)發(fā)展積累充足的內(nèi)生資源,賦予治理更多權(quán)威,并圍繞這些資源開展治理。研究發(fā)現(xiàn),村落資源總量越大,調(diào)控體制需要集中的資源越小,但實(shí)際上它能支配的資源卻很充足,使得治理重心偏向于資源的分配。因此,在資源總量大的非農(nóng)業(yè)村,則采用弱集中——強(qiáng)分配型,即公權(quán)強(qiáng)力總體支配各種資源,采取小提取,大配給,也就是一種分配式治理。由于是非農(nóng)業(yè)村集體經(jīng)濟(jì)資源增強(qiáng)了村干部說服或壓服少數(shù)反對(duì)者的砝碼,促使村級(jí)治理所面對(duì)的主要問題,不是資源的提取和國家政策資源的輸入,而是集體資源的分配(II)。這種經(jīng)濟(jì)資源分配其實(shí)是一種經(jīng)濟(jì)利益分配,其分配是否合理關(guān)系自治的成敗。因?yàn)槊裰鞯陌l(fā)生和運(yùn)轉(zhuǎn)往往就是以經(jīng)濟(jì)利益分配為核心,并由此發(fā)育出村民的權(quán)利意識(shí)、利益意識(shí)與平等意識(shí),并在經(jīng)濟(jì)利益分配的互動(dòng)過程中培養(yǎng)出了協(xié)商與合作的精神與能力。事實(shí)證明,行動(dòng)者參與就是與集體資源產(chǎn)生的利益有關(guān),參與可能獲得利益回報(bào),不參與沒有利益回報(bào)或者利益受損,形成村民參與有效自治的持久動(dòng)力。

要實(shí)現(xiàn)分配式治理,需要依賴較高組織權(quán)威,也就是一種權(quán)力秩序,即誰為行動(dòng)主導(dǎo)和中心也即是村莊資源流向哪里或由誰控制的問題。不少地方一個(gè)明顯的趨向是,經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平,特別是非農(nóng)業(yè)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平越高,村干的地位與收入就越高,權(quán)威性就越大,在集體經(jīng)濟(jì)管理、生產(chǎn)與生活資料分配及人員使用等方面村干部權(quán)力都相應(yīng)擴(kuò)大。可見經(jīng)濟(jì)性主導(dǎo)的相關(guān)活動(dòng)中,村干引導(dǎo)群眾參與治理更多帶有理性色彩。非農(nóng)業(yè)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),村莊公共權(quán)力可支配的經(jīng)濟(jì)資源豐富,凝聚了更多權(quán)威力量,掌握社會(huì)動(dòng)員的資本,憑此,村莊公共管理更多地依靠物質(zhì)報(bào)償,通過提供多種形式的物質(zhì)利益來誘導(dǎo)人們的行為,換取村民群眾的服從,產(chǎn)生有效的集體行動(dòng)。

二、 農(nóng)村分化過程中村民自治實(shí)踐的現(xiàn)實(shí)考究

改革開放后,我國實(shí)施計(jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向市場經(jīng)濟(jì)以國家對(duì)農(nóng)村基層、對(duì)農(nóng)民下放權(quán)力為特點(diǎn)的農(nóng)村體制改革,即農(nóng)村實(shí)行以家庭承包聯(lián)產(chǎn)責(zé)任制,大大激活了農(nóng)村的發(fā)展?jié)摿Γ龠M(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的背景下,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)了左右搖擺的支點(diǎn),即發(fā)展的非均衡性,分化成農(nóng)業(yè)村和非農(nóng)業(yè)村兩種主要類型,導(dǎo)致自治的內(nèi)容和形式各有其特點(diǎn)。

地處山區(qū)、交通不便,缺乏多重資源的多為發(fā)展農(nóng)業(yè)的自然村,難以搭上工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的快車道,無力集中余資源改善村民生活,更加缺失帶領(lǐng)村民致富,熱衷于公共事業(yè)的能人。因?yàn)榕d辦公共事業(yè)和公共服務(wù),面臨對(duì)村民汲取資源難題,如稅改前的三提五統(tǒng)和教育附加費(fèi)等,致使無人愿意擔(dān)任村干部,只有一兩個(gè)黨員兼職“兩委” 職務(wù),造成了村莊政治的“內(nèi)卷化”,村治政權(quán)權(quán)威微弱,重新回到治理的真空狀態(tài)。特別改革開放以來,農(nóng)村實(shí)現(xiàn)包產(chǎn)到戶,農(nóng)民在日益理性化,農(nóng)民與農(nóng)民的袋子里馬鈴薯關(guān)系,逐漸淡出傳統(tǒng)的公共生活,各種功利性主義已經(jīng)滲透到農(nóng)民的日常生活邏輯。一些無力發(fā)展非農(nóng)產(chǎn)業(yè)村集體經(jīng)濟(jì)薄弱,集體主義逐漸消解,缺少吸引公眾參與的利益共同體,致使農(nóng)民很難對(duì)公共事業(yè)進(jìn)行有效參與。稅改革以后,貧困農(nóng)業(yè)村為尋求政府更多的資源支持,以便有效治理,以項(xiàng)目的方式成為具有體制特征的治理邏輯。“十二五”期間,國家加大對(duì)貧困村項(xiàng)目治理力度,要求每個(gè)貧困村投入不低于300萬元,主要用來改善農(nóng)村基層設(shè)施和公共服務(wù)水平。為了更好推進(jìn)項(xiàng)目,國家大力組織各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位到貧困村幫扶,在貧困農(nóng)業(yè)村開展領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)、單位包村、干部包戶活動(dòng),或者駐派第一書記,鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)村在村小組或自然屯設(shè)立的協(xié)商理事會(huì),通過理事會(huì),帶領(lǐng)村民本著“自愿籌資,投工投勞”的原則,共同改善村落公共服務(wù),直接參與村莊管理,逐步實(shí)現(xiàn)村民選舉權(quán)、決策權(quán)、管理權(quán)和監(jiān)督權(quán)的“四權(quán)同步、多層共治”,提高了農(nóng)業(yè)村的自治績效。但是,過分依賴國家項(xiàng)目支持,不僅削弱了村級(jí)組織的權(quán)威,也會(huì)導(dǎo)致外力制約自治,如糧食直補(bǔ),更多是政府主導(dǎo),一定程度上忽視農(nóng)村自我治理能力。

非農(nóng)業(yè)村大多地處經(jīng)濟(jì)開放、交通便利、靠近市鎮(zhèn)的地區(qū)。伴隨改革開放以經(jīng)濟(jì)為中心的時(shí)代到來,則為農(nóng)民迅速告別傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)體系,趕上發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的大潮,走向富裕提供前所未有的機(jī)遇。農(nóng)民迫切需要懂經(jīng)營、善管理的“領(lǐng)頭人”帶領(lǐng)他們走向富裕之路,經(jīng)濟(jì)能人因此應(yīng)運(yùn)而生。在村域內(nèi),誰掌握非農(nóng)集體產(chǎn)業(yè)的控制權(quán),誰就有可能成為使用集體資源和進(jìn)行利益分配的主體。能人憑借不僅是集體工業(yè)的領(lǐng)導(dǎo),也是村委會(huì)的一把手,執(zhí)掌著村里的經(jīng)濟(jì)決策和管理的大權(quán),也通過集體工業(yè)支配大量經(jīng)濟(jì)社會(huì)資源,具有極大組織能力和動(dòng)員能力,并以此治理村級(jí)事務(wù)。這種能人治村的優(yōu)勢(shì)在于村集體占有大量經(jīng)濟(jì)資源,村干部不必從村民手中提取資源來創(chuàng)造村莊公共收益。鄉(xiāng)村治理焦點(diǎn)不再是從村民那里集中資源,而是如何合法地使用村集體占有和分配的資源,需要更為合法的程序。比如,在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的非農(nóng)業(yè)村,一方面村民收入水平較高,同時(shí)村集體資源多,村委選舉競爭就較為激烈,其根本原因在于選舉的結(jié)果直接與人們的切身利益不可分割。事實(shí)上產(chǎn)業(yè)變革引發(fā)了政治結(jié)構(gòu)的深刻變革。非農(nóng)業(yè)村集體資源豐富,村干部更愿意召開村民大會(huì)和村民代表會(huì)議來討論如何使用和分配村公共資源。如浙江省武義縣后陳村采用公司制的法人治村形式和廈門市海滄區(qū)村民互動(dòng)參與的“微自治”。但是,當(dāng)前發(fā)達(dá)非農(nóng)業(yè)村莊面臨權(quán)威接班難題,一旦強(qiáng)道德感,強(qiáng)權(quán)威的能人推出幕后,后來權(quán)威就會(huì)打折扣,村民要求自我管理,甚至要求重新分配集體資產(chǎn),導(dǎo)致村治衰敗反復(fù)。

以上對(duì)事實(shí)的拷問,深刻把脈農(nóng)村分化情況下村民自治實(shí)踐,其有如下特點(diǎn):第一,治理內(nèi)容豐富多樣。村民利益多樣化訴求和問題內(nèi)生性,要求治理必須因勢(shì)利導(dǎo),抓住治理的重點(diǎn)。第二,治理形式層出不窮。治理形式關(guān)系到自治成效,多是村民集體智慧的結(jié)晶。第三,村級(jí)治理做到因時(shí)而治、因地而治。根據(jù)不同經(jīng)濟(jì)地域、不同發(fā)展時(shí)期,選擇行之有效的治策。

三、農(nóng)村分化情況下村民自治的有效實(shí)現(xiàn)形式

村民自治的存在、發(fā)展,與農(nóng)村的經(jīng)濟(jì)演變密切相關(guān)。正如徐勇教授所言,“村民自治與經(jīng)濟(jì)相關(guān),讓村民自治多層次、多形式、多類型地去發(fā)展。”其實(shí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)一定程度上反映農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平,在經(jīng)濟(jì)社會(huì)的轉(zhuǎn)型期,少數(shù)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的非農(nóng)業(yè)地區(qū)自治運(yùn)行良好,其他大部分特別是經(jīng)濟(jì)落后的農(nóng)業(yè)地區(qū)遇到困難,有人認(rèn)為只有發(fā)達(dá)的非農(nóng)業(yè)村才能搞自治,落后的農(nóng)業(yè)村無自治可言。這些觀點(diǎn)都有失偏頗,中國村民自治需要具備一定的土壤,條件具備方可實(shí)現(xiàn)。因此,因地制宜地探索不同產(chǎn)業(yè)情況下村民自治的有效實(shí)現(xiàn)形式尤為迫切。

(一)自治資源差異需要承接不同的自治形式

恩格斯指出共有產(chǎn)權(quán)是自治的基礎(chǔ)。馬克思認(rèn)為利益是自治和治理的基礎(chǔ)。共有產(chǎn)權(quán)以及集體經(jīng)濟(jì)建立起群眾持續(xù)的利益共享機(jī)制,形塑村莊治理多方參與的利益共同體。隨著農(nóng)村分化,一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的非農(nóng)業(yè)村,由于在行政村或社區(qū)建立集體經(jīng)濟(jì),可借鑒西方的參與式財(cái)政管理方法,以公司法人形式治理公共資源,以利益關(guān)聯(lián)的產(chǎn)權(quán)共同體為載體,委托代理人實(shí)施管理,采取投票等方式影響集體決策,便于開展自治,實(shí)現(xiàn)人際關(guān)系理性化、法人化。但是,由于經(jīng)濟(jì)利益分化趨勢(shì)加強(qiáng),培養(yǎng)起來的平等、自由、參與觀念深入人心,推動(dòng)政治參與的擴(kuò)大化,村民不再希望少數(shù)能人當(dāng)家作主,自己也要求當(dāng)家作主,致使利益共同體受到前所未有的挑戰(zhàn)。而正如費(fèi)孝通先生所說的:“對(duì)他們來說,優(yōu)先的不是要民主,而是要保障”。對(duì)于空殼的農(nóng)業(yè)村,缺少共同集體資產(chǎn),利益相關(guān)性弱,沒有共同的利益就沒有公共事務(wù),導(dǎo)致行政村一級(jí)治理的無力感,自然村一級(jí)走上治理的舞臺(tái),通過國家政策資源,重新建構(gòu)自治空間。采取資源動(dòng)員,集中資源,就是從現(xiàn)有機(jī)構(gòu)中動(dòng)員財(cái)政和基礎(chǔ)設(shè)施資源,從而促發(fā)利益關(guān)聯(lián)發(fā)生機(jī)制,激發(fā)群眾關(guān)注和參與。如資金下鄉(xiāng)或者政策下鄉(xiāng),政府引入項(xiàng)目或外部投入,多以自然村或村民小組為自治單元,設(shè)立理事會(huì),使村民民主協(xié)商,參與項(xiàng)目資源治理。

(二)自治內(nèi)容不同需要對(duì)接不同的自治形式

村民自治亟需創(chuàng)新精神,以內(nèi)容為載體相關(guān)性,探索多種自治新形式。伴隨城鄉(xiāng)一體化趨勢(shì),一般圍繞行政村為自然城鎮(zhèn)化的基本單元,一些城郊非農(nóng)業(yè)行政村或農(nóng)村社區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活逐步與城市同質(zhì)化,基于共同利益需求日趨迫切,也必須由自治實(shí)現(xiàn)。不妨以活動(dòng)內(nèi)容為載體推行村民自治,如舉辦文娛活動(dòng)、教育培訓(xùn)活動(dòng)和志愿服務(wù)活動(dòng),還有一些經(jīng)濟(jì)活動(dòng),可以依靠權(quán)威能人主導(dǎo)組織、參與,而且活動(dòng)經(jīng)費(fèi)來源于村集體收入或者爭取政府資金支持,促使干部精英自發(fā)嵌入村民的公共活動(dòng),如成立舞蹈協(xié)會(huì)或老人協(xié)會(huì),進(jìn)行微自治。而勞倫斯(Lawrence)認(rèn)定以農(nóng)業(yè)為主比較貧困的村莊在實(shí)行村級(jí)民主方面走在前面。偏遠(yuǎn)貧困的農(nóng)業(yè)自然村落的公共事務(wù)內(nèi)容較為單一,主要以生產(chǎn)、生活活動(dòng)為載體進(jìn)行自治。如道路、自來水工程的建設(shè)和維護(hù),分別組建公路協(xié)會(huì)和自來水協(xié)會(huì)實(shí)施自治;在生活方面,以宗族活動(dòng)或祭祀活動(dòng)為內(nèi)容組建宗親會(huì)進(jìn)行自治等,這就是建構(gòu)了新的公共產(chǎn)權(quán)或公共財(cái)產(chǎn)、公共空間,村民自治圍繞著共有產(chǎn)權(quán),財(cái)產(chǎn),公共空間的管理和維護(hù)而展開。還有,進(jìn)行治理技術(shù)的創(chuàng)新。如湖北巴東實(shí)現(xiàn)技術(shù)牽引治理,破解村級(jí)公共服務(wù)最后一公里的難題。因此,不同村莊的產(chǎn)業(yè)狀況不一樣,影響治理載體選擇,從而對(duì)接不同的治理形式。

(三)現(xiàn)代參與式治理需要自治與他治的互動(dòng)

在現(xiàn)代國家體系中,自治與他治是并行不悖的,國家基層政權(quán)與村民內(nèi)生需求具有一致性。當(dāng)前政府治理愈來愈深地介入和滲透農(nóng)村社會(huì),自上而下的治理是不可規(guī)避的,甚至內(nèi)生于農(nóng)民需要,如構(gòu)建農(nóng)村福利體系。當(dāng)前一些行政村非農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá),而且當(dāng)?shù)啬苋硕谜蚪坏溃c政府互動(dòng)更為頻繁,掌握了取得政府優(yōu)惠資源的砝碼,利益主體表達(dá)能力強(qiáng),干部充當(dāng)了保護(hù)型角色,或者一些發(fā)達(dá)的非農(nóng)業(yè)村基層好,為了加大地方發(fā)展,實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)或領(lǐng)導(dǎo)下鄉(xiāng),帶來了一定技術(shù)或者資金,在政府支持下打造成明星村或示范村,鄉(xiāng)村治理成效顯著。而研發(fā)現(xiàn),在上訪告狀“訴苦文化”的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)村中,大家都不愿意擔(dān)任村干部,即使被推選為村干部,也不愿意承擔(dān)村莊治理的義務(wù),因?yàn)闆]有多少資源改善群眾生活而缺少權(quán)威。可見要想破解懸浮村莊的困境,需要利用自然村落宗族或威望人選的權(quán)威力量,同時(shí),加強(qiáng)干部與他們的合作和互動(dòng),從而將村落與國家巧妙地銜接起來,為村民自治贏得一線生機(jī)。如在自然村(屯)建立理事會(huì),對(duì)接政府項(xiàng)目資源。這些理事會(huì)不完全是農(nóng)民自發(fā)建立,而是政府發(fā)現(xiàn)和推廣的內(nèi)生力量。中共十七大報(bào)告提出實(shí)現(xiàn)政府行政管理與基層群眾自治有效銜接和良性互動(dòng),這要求村民自治是一個(gè)內(nèi)容豐富的體系及與其相適應(yīng)的形式。

總之,目前的村民自治形式,與我國的現(xiàn)代化進(jìn)程水平大體是相適應(yīng)的。農(nóng)村分化導(dǎo)致自治的分化,可以通過產(chǎn)業(yè)——資源(配置資源、權(quán)威資源、政策資源)——自治的這一分析框架,以能人作用為紐帶,分析農(nóng)業(yè)村或者非農(nóng)業(yè)村的治理內(nèi)容,探索不同的自治形式。這樣的分析思路可以不斷深化我們對(duì)村民自治的認(rèn)識(shí)。

注釋:

1張厚安、徐勇等:《中國農(nóng)村村級(jí)治理——22個(gè)村的調(diào)查與比較》,華中師范大學(xué)出版社2000年版,第19頁。

2張景峰:《村民自治的法哲學(xué)分析》,《中國農(nóng)村觀察》2002年第6期。

3盧福營、陳琪:《中國農(nóng)村村莊治理方式的發(fā)展趨勢(shì)》,《中國農(nóng)村觀察》2001年第3期。

4管新華:《成本收益論視線下的當(dāng)代中國農(nóng)村村民自治》,《中共四川省委黨校學(xué)報(bào)》2001年第3期。

5馬克思:《政治經(jīng)濟(jì)學(xué)批判序言》,人民出版社1972年版,第82頁。

6黃宗智:《超越左右:從實(shí)踐歷史探尋中國農(nóng)村發(fā)展出路》,法律出版社2014年版,第 90頁。

7E. G. Ban field .1967.Moral Basic of a Backward Society, Free Press ,4:10-13。

8任艷妮:《多元化鄉(xiāng)村治理主體的治理資源優(yōu)化配置研究》,《西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)報(bào)》2012年第3期。

9[美]理查德·派普斯:《財(cái)產(chǎn)論》,經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社2003年版,第40頁。

10符鋼戰(zhàn)、韋振燈等:《農(nóng)村能人與農(nóng)村發(fā)展》,《中國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)》2007年第3期。

11賀雪峰:《論村級(jí)權(quán)力的利益網(wǎng)絡(luò)》,《社會(huì)科學(xué)輯刊》2001年第4期。

12胡榮:《經(jīng)濟(jì)發(fā)展與競爭性的村委會(huì)選舉》,《社會(huì)》2005年第4期。

13[美]西摩·馬丁·李普塞特:《政治人:政治的社會(huì)基礎(chǔ)》,張紹宗譯,上海出版社2011年版,第27頁。

14藺雪春:《當(dāng)代中國村民自治以來的鄉(xiāng)村治理模式研究述評(píng)》,《中國農(nóng)村觀察》2001年第3期。

15王滬寧:《社會(huì)資源總量與社會(huì)調(diào)控:中國意義》,《復(fù)旦學(xué)報(bào)》1990年第4期。

16渠敬東:《項(xiàng)目制:一種新的國家治理體制》,《中國社會(huì)科學(xué)》2012年第5期。

17李祖佩:《論農(nóng)村項(xiàng)目化公共產(chǎn)品供給的組織困境及其邏輯》,《南京農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)》2012年第3期。

18[美]亨廷頓:《變化社會(huì)中的政治秩序》,三聯(lián)書店1989年版,第68頁。

19賀雪峰:《民主化村級(jí)治理的兩種類型--村集體經(jīng)濟(jì)狀況對(duì)村民自治的影響》,《中國農(nóng)村觀察》2002年第6期。

20江國華:《中國憲法中的權(quán)力秩序》,《東方法學(xué)》2010年第4期。

21陸學(xué)藝:《重新認(rèn)識(shí)農(nóng)民問題》,《社會(huì)學(xué)研究》1989年第6期。

22鄭杭生:《當(dāng)代中國農(nóng)村社會(huì)轉(zhuǎn)型的實(shí)證研究》,中國人民大學(xué)出版社1996年版,第165頁。

23盧福營:《集體工業(yè)發(fā)達(dá)背景下的村治--以浙江省紹興縣友誼村為個(gè)案》,《浙江師范大學(xué)大學(xué)報(bào)》1999年第1期。

24折曉葉、陳嬰嬰:《項(xiàng)目制的分級(jí)運(yùn)作機(jī)制和治理邏輯——對(duì)“項(xiàng)目進(jìn)村”案例的社會(huì)學(xué)分析》,《中國社會(huì)科學(xué)》2011年第4期。

25徐勇:《權(quán)力重組:能人權(quán)威的崛起與轉(zhuǎn)換——廣東省萬豐村先行一步的放權(quán)改革及啟示》,《政治學(xué)研究》1999年第1期。

26魏星河,郭云華:《政治冷漠——農(nóng)民對(duì)村委會(huì)選舉的一種行為》,《求實(shí)》2003年第10期。

27徐勇:《探索“第三波段”下的村民自治有效實(shí)現(xiàn)形式》,《中國社會(huì)報(bào)》2014年6月9日。

28 、29《馬克思恩格斯全集(第2卷)》,人民出版社1995年版,第82頁,第83頁.

30費(fèi)孝通:《城鄉(xiāng)和邊區(qū)發(fā)展的思考》,天津人民出版社1990年版,第40頁。

31關(guān)信平:《關(guān)于社區(qū)居民自治》,《中國社會(huì)報(bào)》2003 年4月9日。

32邁克爾·史華茲、蘇瓦·保羅:《資源動(dòng)員與成員動(dòng)員:為什么共意性運(yùn)動(dòng)不能充當(dāng)社會(huì)變遷的工具》,《社會(huì)運(yùn)動(dòng)理論的前沿領(lǐng)域》2002年第1期。

33Lawrence ,Susan V.1994.“Democracy ,Chinese Style ”.The Australian Journal of Chinese Affairs,32:59-68。

34鄧大才:《利益相關(guān):村民自治有效實(shí)現(xiàn)形式的產(chǎn)權(quán)基礎(chǔ)》,《華中師范大學(xué)學(xué)報(bào)》2014年第4期。

35徐勇、趙德健:《找回自治:對(duì)村民自治有效形式的探索》,《華中師范大學(xué)學(xué)報(bào)》2014年第4期。

中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:《東南學(xué)術(shù)》

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)