——以《民族國家與經(jīng)濟(jì)政策》為中心

摘要:青年韋伯從對(duì)西方農(nóng)業(yè)社會(huì)轉(zhuǎn)型與農(nóng)業(yè)資本主義的分析入手,試圖尋見他畢生追溯的資本主義起源。《民族國家與經(jīng)濟(jì)政策》是目前少有的介紹青年韋伯農(nóng)業(yè)社會(huì)學(xué)的漢譯作品,文集收錄的四篇講稿分別觸及了西方文明的“農(nóng)村化”、農(nóng)業(yè)工人與農(nóng)業(yè)資本家、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型中的國家干預(yù)及農(nóng)業(yè)資本主義的風(fēng)險(xiǎn)等議題。韋伯的農(nóng)業(yè)社會(huì)學(xué)論述既有學(xué)理價(jià)值又有時(shí)代價(jià)值,農(nóng)業(yè)社會(huì)轉(zhuǎn)型與農(nóng)業(yè)資本化議題極強(qiáng)地觀照了中國今日之農(nóng)業(yè)發(fā)展方向。回顧近二十年的“韋伯研究”進(jìn)路,突破既有認(rèn)知框架,重新走向韋伯的研究起點(diǎn)亦即“韋伯研究”的起點(diǎn)——農(nóng)業(yè)社會(huì)學(xué)是非常必要的。

關(guān)鍵詞:農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型;農(nóng)業(yè)資本主義;國家干預(yù);經(jīng)濟(jì)政策

馬克斯·韋伯(Max Weber,1864—1920),德國著名社會(huì)學(xué)家、政治學(xué)家、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、哲學(xué)家,是現(xiàn)代最具生命力和影響力的思想家之一。中國學(xué)術(shù)界曾興起“韋伯熱”,但對(duì)韋伯思想的認(rèn)受遠(yuǎn)沒達(dá)到深入或“迷思”的程度。人們對(duì)韋伯的熟稔有選擇性盲點(diǎn),人們過多關(guān)注中年韋伯研究而忽視了青年韋伯的思想和論述。甘陽將韋伯從1896年到1906年的四篇演講稿集結(jié)成書,取名為《民族國家與經(jīng)濟(jì)政策》,列為《韋伯文選》的第一卷,其意在反映韋伯學(xué)術(shù)生涯早期的旨趣和關(guān)懷。全書包含了一條主線,即歐洲農(nóng)業(yè)社會(huì)的演變與轉(zhuǎn)型進(jìn)程。青年韋伯(1897年韋伯精神崩潰之前的時(shí)期)正是憑借他對(duì)農(nóng)業(yè)社會(huì)與農(nóng)業(yè)政策的著述而在德國學(xué)術(shù)界嶄露頭角并一舉成名的,而這個(gè)事實(shí)卻因他日后的成就而被忽視和淡忘。韋伯于1908年撰寫的The Agrarian Sociology of Ancient Civilizations一書,按時(shí)間順序討論了美索不達(dá)米亞、埃及、以色列的希伯來人社會(huì)、希臘的古典城市國家和羅馬社會(huì)從共和國到帝國興衰的演變,是有別于其他著述理路與風(fēng)格的歷史性綜合研究。回顧中國近二十年的“韋伯研究”進(jìn)路,筆者認(rèn)為是時(shí)候突破既有認(rèn)知框架,重新走向韋伯的研究起點(diǎn)——農(nóng)業(yè)社會(huì)學(xué)(Agrarian Sociology)。

一、西方文明的“農(nóng)村化” :西歐封建社會(huì)的形成

《民族國家與經(jīng)濟(jì)政策》收錄的第一篇文章《古典西方文明衰落的社會(huì)原因》,是韋伯于1896年對(duì)弗萊堡學(xué)術(shù)協(xié)會(huì)所做的講座。它脫胎于韋伯1891年完成和出版的講師資格論文《羅馬農(nóng)業(yè)制度的歷史對(duì)羅馬公法與私法的重要性》,與韋伯的博士論文《中世紀(jì)貿(mào)易公司的歷史》有一定關(guān)聯(lián)。韋伯在文中指出,古典西方文明早在西羅馬帝國滅亡之前就已經(jīng)沒落,其具體表現(xiàn)為羅馬文學(xué)、法學(xué)、歷史編纂的凋零乃至拉丁文的式微。古典西方文明的本質(zhì)是“城邦文明”,其立足于以城邦市場(chǎng)為中心的交換經(jīng)濟(jì),并且依賴鄉(xiāng)村的奴隸制莊園來提供產(chǎn)品。它覆滅的根源在于“下層階級(jí)家庭紐帶的重建”,這一覆滅又恰恰標(biāo)志著農(nóng)民階級(jí)復(fù)興的開端。

西方文明在演進(jìn)過程中經(jīng)歷了從“城邦文明”向“農(nóng)業(yè)文明”的演化。對(duì)于這種演化,韋伯使用經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑的分析框架,分析了西方社會(huì)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)結(jié)構(gòu)與社會(huì)變遷。他指出:“羅馬帝國的瓦解乃是基本經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)展的必然政治結(jié)果,這就是商業(yè)的逐漸消失和物物交換的自然經(jīng)濟(jì)之?dāng)U展。”古代戰(zhàn)爭的一大目的在于劫掠奴隸,而隨著羅馬帝國武力征伐的停止,奴隸的供應(yīng)也陷入停滯。隨著奴隸供應(yīng)量的減少,奴隸這種“會(huì)說話的工具”變得稀缺和珍貴,為了使“會(huì)說話的工具”的使用能夠可持續(xù),原本無權(quán)擁有家庭的奴隸終于被允許結(jié)婚生子,這樣才能為莊園源源不斷地補(bǔ)充人手。相應(yīng)地,部分奴隸因而可以租賃或獲取一定數(shù)量的土地,從奴隸變成“拓殖農(nóng)”(自耕農(nóng))。“拓殖農(nóng)”的出現(xiàn)標(biāo)志著西方農(nóng)業(yè)社會(huì)的質(zhì)的變化,“拓殖農(nóng)”從“會(huì)說話的工具”變成了“世襲家仆”,也就成了實(shí)質(zhì)性的小農(nóng)。經(jīng)濟(jì)身份的變化帶來了社會(huì)身份和法律身份的變化,進(jìn)而塑造了一個(gè)新的社會(huì)結(jié)構(gòu)。對(duì)此重大變化,韋伯一針見血地指出:在國家與“拓殖農(nóng)”之間現(xiàn)在插入一個(gè)中間性權(quán)力,這就是地主,地主們(Possessores)形成了一個(gè)自成一體的權(quán)貴階級(jí),他們不需聽命于地方和省的行政權(quán)威,而只服從皇帝本人。在羅馬帝國后期,在東哥特人治下的意大利,以及梅僂瘟?xí)r代的高廬,我們都可以看到這樣一個(gè)土地貴族階級(jí)。簡言之,古代西方那種較單純的社會(huì)階層劃分——自由人與非自由人——已演變?yōu)橐环N新的社會(huì)劃分,那便是“身份等級(jí)制”(St ndische Gliederung)。

“身份等級(jí)制”的形成意味著新的社會(huì)結(jié)構(gòu)的出現(xiàn),其主要表現(xiàn)形式是“大莊園由此變成了一個(gè)完全自給自足的莊園即oikos,其主要經(jīng)濟(jì)職能已越來越變成以它內(nèi)部的勞動(dòng)分工來滿足自己的一切需求”。莊園依靠農(nóng)民的勞役實(shí)現(xiàn)了自給自足,不再與城市發(fā)生交易,中小市鎮(zhèn)因而失去了賴以存在的物質(zhì)基礎(chǔ)。貿(mào)易退化,城市衰落,文明的擔(dān)綱者只剩下莊園,莊園領(lǐng)主們成了政治領(lǐng)袖,最大的領(lǐng)主就是國王,韋伯嘲弄他是一個(gè)“終其一生一個(gè)大字不識(shí)的鄉(xiāng)巴佬”。土地貴族階級(jí)成為國家與農(nóng)民之間的中間性權(quán)力,過去簡單的“自由人與非自由人”的社會(huì)結(jié)構(gòu)被更加復(fù)雜和森嚴(yán)的“身份等級(jí)制”所取代。建立在自然經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上的帝國,往往以實(shí)物作為稅收的主要形式,這使得維持付薪的官僚階層和常備軍變得更加困難。而由于領(lǐng)主們努力保全莊園中有限的勞動(dòng)力,國家也更難從農(nóng)民當(dāng)中征募兵源,不得已從“野蠻民族”中征兵,并且要求領(lǐng)主自行組織武裝,在危急時(shí)刻履行勤王的責(zé)任。

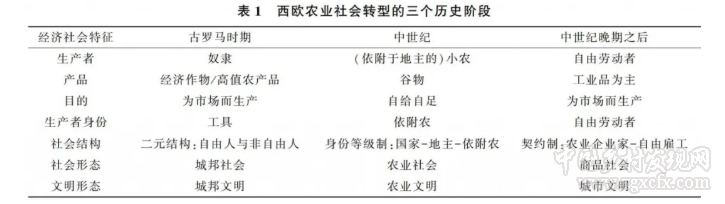

以上便是西歐封建制度的創(chuàng)生和中世紀(jì)的開始。“一句話,西歐文明已經(jīng)全盤農(nóng)村化。古代西方世界的經(jīng)濟(jì)發(fā)展走完整整一個(gè)輪回。”從城市回到農(nóng)村,從“文明”回到“野蠻”——韋伯發(fā)自心底地不認(rèn)同這一歷史進(jìn)程的進(jìn)步性!面對(duì)古典文明的衰落,韋伯雖悲從心來,但卻將這個(gè)輪回看作“社會(huì)結(jié)構(gòu)的一種根本轉(zhuǎn)型”,而且以積極的視角將這一轉(zhuǎn)型看成“不但是必要的而且必須被理解成一個(gè)極大的重修元?dú)獾倪^程”,因?yàn)殚L期以來沒有自由的底層民眾,此時(shí)終于擁有了家庭生活和私人財(cái)產(chǎn),從“會(huì)說話的工具”變成了“人”。他認(rèn)為西歐社會(huì)經(jīng)歷了城邦文明-城邦社會(huì)、農(nóng)業(yè)文明-農(nóng)業(yè)社會(huì)和城市文明-商品社會(huì)三個(gè)階段,而第三個(gè)階段的到來要以前兩個(gè)階段的充分發(fā)展為前提。這三個(gè)歷史階段的主要經(jīng)濟(jì)社會(huì)特征可見表1。

韋伯在文末耐人尋味地說道:“向自然經(jīng)濟(jì)的漫長過渡終會(huì)使市民的自由發(fā)展成為可能。”西歐步入中世紀(jì),雖然商品經(jīng)濟(jì)與古代城市的燦爛文化暫時(shí)陷入沉寂,但自由市民階層的壯大、古典精神的復(fù)興卻已在醞釀之中。古典文明正如希臘神話中的巨人安泰(Antaeus),每次被擊倒在地,都能從大地母親那里獲取新的力量。通過這篇演講我們可以看到,在《新教倫理與資本主義精神》中追溯的資本主義起源問題,已在他對(duì)西方古典文明的論述中有所展現(xiàn),“新教”之后的中年韋伯的思想與這一階段的認(rèn)識(shí)有著較強(qiáng)的延續(xù)性和承接性。

二、農(nóng)業(yè)資本主義興起:德國農(nóng)業(yè)農(nóng)村轉(zhuǎn)型

《易北河?xùn)|部地區(qū)農(nóng)業(yè)工人的處境:經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)與政治后果》是《民族國家與經(jīng)濟(jì)政策》一書收錄的第二篇講稿,發(fā)表于1892年。韋伯在1888年加入社會(huì)政治協(xié)會(huì)這一學(xué)術(shù)團(tuán)體,并參與該協(xié)會(huì)針對(duì)德國東部移民與農(nóng)工問題的調(diào)查,據(jù)此調(diào)查和史料撰寫了800多頁的研究報(bào)告,以此奠定了他出色的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)專家的地位。這篇文章可視為該研究報(bào)告的縮略版與精華版。文章伊始,韋伯就開門見山地提出“工人在民族當(dāng)中整體地位的發(fā)展方向何在?工人有什么樣的前途?”。19世紀(jì)末期,德國處于國家統(tǒng)一后的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展與深度社會(huì)轉(zhuǎn)型期,韋伯分析了這一時(shí)期的社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和對(duì)應(yīng)的政治后果,而核心議題是農(nóng)業(yè)工人何以演生、農(nóng)業(yè)無產(chǎn)階級(jí)何以形成,以及在社會(huì)變革中國家干預(yù)何為。

(一)農(nóng)業(yè)工人如何演生

正如《古典西方文明衰落的社會(huì)原因》中所講,“只有當(dāng)封建時(shí)代加之于人的內(nèi)外枷鎖都被打破時(shí),……古典西方的精神遺產(chǎn)才以近世市民文明的形式再獲新生”。經(jīng)過漫長的歲月,土地貴族們終于感受到富裕的商業(yè)資產(chǎn)階級(jí)帶來的威脅。

在此文中,韋伯不再使用“莊園”(Manor house)的概念,轉(zhuǎn)而使用“地產(chǎn)”(Estate)這一概念。他認(rèn)為易北河?xùn)|部的“地產(chǎn)”不僅是經(jīng)濟(jì)單元,而且是地方政治的統(tǒng)治中心。這些“地產(chǎn)”原本沿襲著封閉性的莊園經(jīng)濟(jì),主人對(duì)農(nóng)民有人身支配權(quán),為農(nóng)民配給土地、提供住房,并與農(nóng)民從土地的總收益中進(jìn)行分成。乍看起來,“地產(chǎn)”二字很讓人費(fèi)解,明明是莊園,為何此時(shí)要稱為“地產(chǎn)”?其實(shí),稱呼的改變涉及韋伯對(duì)于莊園性質(zhì)的認(rèn)知轉(zhuǎn)換。在封建社會(huì)形態(tài)下,農(nóng)民與領(lǐng)主是家長制的人身依附關(guān)系,而隨著資本要素在農(nóng)業(yè)改進(jìn)中所占比重的提高,這種關(guān)系逐漸讓位于農(nóng)業(yè)企業(yè)家與雇傭工人的契約關(guān)系,經(jīng)濟(jì)理性被引入生產(chǎn)與分配的全程:以往的分成實(shí)物報(bào)酬被定額實(shí)物報(bào)酬所取代,后者又進(jìn)一步被貨幣工資所取代。分成權(quán)利的喪失、貨幣工資的出現(xiàn),標(biāo)志著農(nóng)民與領(lǐng)主關(guān)系的徹底改變。此時(shí),莊園成為地產(chǎn),領(lǐng)主成為農(nóng)業(yè)企業(yè)家,而依附型農(nóng)民則成為自由出賣勞動(dòng)力的農(nóng)業(yè)工人。

韋伯關(guān)注到德國東部地區(qū)農(nóng)業(yè)工人內(nèi)部構(gòu)成的變化:在集約化的生產(chǎn)條件下,農(nóng)場(chǎng)季節(jié)性工人所占比重超過了長期工人,跨地區(qū)流動(dòng)的勞工出現(xiàn)了,在某些地方甚至成為勞動(dòng)人口的核心組成部分。他還發(fā)現(xiàn),企業(yè)規(guī)模越大,土地質(zhì)量越好,土地經(jīng)營的集約化程度越高,長工在雇工總數(shù)中所占份額越小,而長工的減少對(duì)于勞工的社會(huì)地位、工資率、生活水平的提高更為有利。然而,相比分成報(bào)酬或?qū)嵨飯?bào)酬,貨幣工資的形式對(duì)勞動(dòng)者的物質(zhì)福祉和安全保障是明顯不足的,百年來農(nóng)業(yè)工人的主要食品從谷物和奶類轉(zhuǎn)變?yōu)闋I養(yǎng)價(jià)值更低的土豆就是明證。這也表明,農(nóng)業(yè)工人在農(nóng)業(yè)資本主義轉(zhuǎn)型過程中,并未隨著農(nóng)業(yè)資本化程度與生產(chǎn)效率的提高而相應(yīng)改善生活條件。

(二)農(nóng)業(yè)無產(chǎn)階級(jí)的前途

在封建的家長制社會(huì)結(jié)構(gòu)下,一方面,農(nóng)民受領(lǐng)主的人身支配和封建剝削;另一方面,這種人身支配與封建剝削也暗含著農(nóng)民與領(lǐng)主的某種“共同利益”。皮埃爾·布迪厄?qū)⒋朔N關(guān)系描述為“溫和的支配”:“佃東要有效地服務(wù)于自身的利益,便只有一日繼一日,用不懈的關(guān)懷體貼編織將他和佃農(nóng)持久地聯(lián)系在一起的倫理感情及‘經(jīng)濟(jì)’紐帶。”而當(dāng)農(nóng)民擺脫依附關(guān)系成為自由雇工時(shí),其獲得個(gè)人解放的前提或代價(jià)也是放棄了“物質(zhì)上更為有利、更為安全的地位”,從此生活只能靠他們自己,再也沒有領(lǐng)主“仁慈”的庇護(hù)。與此同時(shí),他們從封建剝削形式進(jìn)入另一種剝削形式——“商業(yè)剝削”。韋伯對(duì)“商業(yè)剝削”進(jìn)行了精準(zhǔn)概述:對(duì)于工人而言,雇主是可替換的;他們不必再像過去那樣針對(duì)個(gè)別主人,而是發(fā)展出普遍的反抗的階級(jí)意識(shí);工人自身也在趨向于同質(zhì)化。此時(shí),農(nóng)村勞動(dòng)者在物質(zhì)生活條件上日益接近一個(gè)統(tǒng)一的無產(chǎn)階級(jí)形態(tài),農(nóng)業(yè)無產(chǎn)階級(jí)已經(jīng)形成,韋伯亦將這一切轉(zhuǎn)變視為一場(chǎng)階級(jí)斗爭的準(zhǔn)備階段。

從知識(shí)社會(huì)學(xué)的角度來說,韋伯所處的時(shí)代正是工人運(yùn)動(dòng)不斷高漲的時(shí)代,階級(jí)問題是不可回避的核心社會(huì)與政治議題。1890年5月1日,在法、德、意、比、荷、瑞典、挪威的許多城市,工人階級(jí)舉行了規(guī)模浩大的示威游行。“歐美無產(chǎn)階級(jí)正在檢閱自己的戰(zhàn)斗力量,它們第一次在一個(gè)旗幟下動(dòng)員成為一個(gè)軍隊(duì),……今天的情景定會(huì)使全世界的資本家和地主知道:全世界的無產(chǎn)者現(xiàn)在已經(jīng)真正聯(lián)合起來了。”一戰(zhàn)前的農(nóng)民問題異常突出,恩格斯發(fā)現(xiàn)破產(chǎn)農(nóng)民對(duì)統(tǒng)治者的憎恨與日俱增,農(nóng)民運(yùn)動(dòng)有了新的發(fā)展,他在《法德農(nóng)民問題》(1894)一文中同樣關(guān)注易北河?xùn)|部地區(qū)的形勢(shì),并且指出:“社會(huì)黨奪取政權(quán)已成為最近將來的事情。然而,為了奪取政權(quán),這個(gè)政黨應(yīng)當(dāng)首先從城市跑到農(nóng)村,應(yīng)當(dāng)成為農(nóng)村中的力量。”

與馬克思、恩格斯一樣,韋伯看到了農(nóng)民抗?fàn)幍谋厝恍裕珜?duì)于抗?fàn)幍慕Y(jié)果、工人形成組織的可能性卻心存疑慮和隱憂。他覺得,“在東部農(nóng)業(yè),階級(jí)斗爭是一場(chǎng)徒勞而且無望的戰(zhàn)斗,在這種戰(zhàn)斗中,財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)者都會(huì)受害”,并進(jìn)一步指出,“正在發(fā)生的無產(chǎn)階級(jí)化進(jìn)程將工人們均等化,由于利益的不同,也絕無在共同群體利益基礎(chǔ)上組成總工會(huì)的可能”。階級(jí)斗爭為何會(huì)導(dǎo)致雙輸結(jié)果?針對(duì)這一問題,韋伯納入民族和文化的維度。他看到,在德國東部地區(qū),農(nóng)業(yè)工人由于其分散性以及共同群體利益的缺位,無法組建一個(gè)總工會(huì)來爭取更好的待遇,工人只能把遷徙當(dāng)作沉默的罷工。大型“地產(chǎn)”的主人們面臨著勞動(dòng)力短缺和債臺(tái)高筑的雙重壓力,不得不通過引進(jìn)廉價(jià)的外籍勞工來維持經(jīng)營。結(jié)果,大量的德國農(nóng)民向發(fā)達(dá)的德國西部地區(qū)流動(dòng),而東部地區(qū)農(nóng)業(yè)工人缺口則由斯拉夫人(主要指波蘭人)來補(bǔ)充。他認(rèn)為,斯拉夫人入侵的威脅“可能會(huì)意味著幾代人的文化衰退”。

韋伯最終將“文化”作為有關(guān)工人前途的一個(gè)重要命題,文中多次出現(xiàn)“自由”二字,“自由”在韋伯的文化譜系中有著重要的地位。“自由”意味著農(nóng)業(yè)勞動(dòng)者擺脫對(duì)土地和領(lǐng)主的依賴,告別麻木與溫馴,在遷徙中尋求另一種生存和生活的方式,哪怕要犧牲“含情脈脈”的物質(zhì)福祉和安全保障。文化維度與自由實(shí)現(xiàn)的深層寓意仍有待進(jìn)一步的思考。

(三)國家干預(yù)如何可能

在對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行論述后,韋伯表達(dá)了他對(duì)于易北河地區(qū)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型的雙重憂慮:第一重是階級(jí)層面的,即民族國家內(nèi)部層面,他指出“階級(jí)斗爭在一段時(shí)間內(nèi)會(huì)變得嚴(yán)重,最終會(huì)變得像在工業(yè)中那樣糟糕”;第二重是民族矛盾層面的,即民族國家層面。“自從廢除了禁止波蘭流動(dòng)人口的規(guī)定以來,不僅出現(xiàn)了從普魯士向撒克遜的流動(dòng),而且還出現(xiàn)了從俄屬波蘭與加利西亞——有些甚至從遠(yuǎn)自魏特勞之類地區(qū)——向東部省份的遷徙!”他驚異地指出,這些外國流民在邊境四省達(dá)到每年3萬人!具有強(qiáng)烈文化優(yōu)越意識(shí)和民族國家意識(shí)的韋伯,堅(jiān)持認(rèn)為日耳曼民族的領(lǐng)土決不能在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型過程中被斯拉夫人“蠶食”。

在雙重憂慮下韋伯主張國家干預(yù)。他認(rèn)為國家要“改變雙方的特性,同時(shí)剝奪地主受托管理人的資格,這一轉(zhuǎn)變涉及一場(chǎng)大規(guī)模的人口重新分布,也涉及生產(chǎn)及工人的文化危險(xiǎn)”。這里的“雙方”是指容克地主和農(nóng)業(yè)工人,而改變的方式是調(diào)整土地財(cái)產(chǎn)關(guān)系。韋伯指出:“如果大型地產(chǎn)占據(jù)百分之二十或百分之五十的土地面積,這里所展示的經(jīng)濟(jì)變化就不是無關(guān)宏旨的事情,也不是只有某種量的差別,而是恰恰相反。”德國東部土地過度集中于地主手中,而土地集中又有著重大的政治意涵。韋伯開出的藥方放棄了“土地財(cái)產(chǎn)的分配是一種政治與社會(huì)秩序的不可動(dòng)搖的基礎(chǔ)”觀念,而主張土地國有化和內(nèi)部殖民(意指屯墾)。“東部地區(qū)大土地財(cái)產(chǎn)不可能維持在私人手中。有這樣一種可能,即通過國家的機(jī)構(gòu)系統(tǒng)地、漸進(jìn)地,而非倉促地收購這些財(cái)產(chǎn),將其轉(zhuǎn)化為國有財(cái)產(chǎn),出租給富裕農(nóng)場(chǎng)主并提供國家改良的貸款。……這顯然是一個(gè)主要的職責(zé),而且從來沒有人以這種方式探討過這一職責(zé)。”在日后發(fā)表的演講《民族國家與經(jīng)濟(jì)政策》中,韋伯也依舊不遺余力地強(qiáng)調(diào)土地關(guān)系調(diào)整的重要性。

韋伯的這一設(shè)想幾乎與贖買政策無異。贖買政策原指無產(chǎn)階級(jí)取得政權(quán)后,以一定代價(jià)把資產(chǎn)階級(jí)的生產(chǎn)資料逐步轉(zhuǎn)為國有的政策。馬克思、恩格斯和列寧都曾設(shè)想過在一定條件下對(duì)資產(chǎn)階級(jí)生產(chǎn)資料實(shí)行贖買。恩格斯在《法德農(nóng)民問題》中論及如何剝奪資本主義性質(zhì)的大土地所有者時(shí)說:“我們決不認(rèn)為,贖買在任何情況下都是不容許的;馬克思曾向我講過(并且講過好多次)他的意見,假如我們能用贖買擺脫這整個(gè)匪幫,那對(duì)于我們是最便宜不過的事情了。”中國的贖買實(shí)踐亦包括民族工商業(yè)贖買與土地贖買兩大領(lǐng)域。眾所周知,中國在對(duì)資本主義工商業(yè)進(jìn)行社會(huì)主義改造的過程中,對(duì)民族資產(chǎn)階級(jí)實(shí)行了贖買政策。而其實(shí),中國共產(chǎn)黨亦考慮過采用土地贖買政策以求用溫和的方式達(dá)到“耕者有其田”的目標(biāo),相繼起草了《關(guān)于土地問題的指示》(1946年5月4日)、《關(guān)于要求各地答復(fù)制定土地政策中的幾個(gè)重要問題的批示》(1946年7月19日)、《陜甘寧邊區(qū)征購地主土地條例草案》(1946年10月)。這些文件對(duì)土地征購和土地公債進(jìn)行了重要探索,后來在征購失敗和嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)情境下才走向無償征繳的土改形式。土地贖買雖然只是短暫探索,但其中所蘊(yùn)含的理論與實(shí)踐意義值得深刻回顧。

三、民族國家與經(jīng)濟(jì)政策:從問題到主張

《民族國家與經(jīng)濟(jì)政策》是韋伯1895年5月就任德國弗萊堡大學(xué)國民經(jīng)濟(jì)學(xué)教授時(shí)的演講。這篇演講稿是韋伯政見的直白流露,所包含的是事關(guān)民族國家與民族競(jìng)爭的宏旨性問題。韋伯說,這次演講提供了一個(gè)機(jī)會(huì),用以“公開地針對(duì)評(píng)價(jià)國民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的主觀立場(chǎng)進(jìn)行個(gè)人闡述和辯護(hù)”。這篇講稿中帶有韋伯強(qiáng)烈的問題意識(shí)與憂患意識(shí),主要論述了民族國家與經(jīng)濟(jì)政策的關(guān)系、政治的擔(dān)綱者及國家的政治教育等話題。

(一)民族國家及其經(jīng)濟(jì)政策

在論述民族國家及其經(jīng)濟(jì)政策之前,韋伯首先澄清了一個(gè)被“誤解”的社會(huì)現(xiàn)象,即德國東部地區(qū)的移民問題的性質(zhì)。這些從東部農(nóng)業(yè)地區(qū)向西部工商業(yè)地區(qū)流動(dòng)的移民,代表怎樣的社會(huì)現(xiàn)象和社會(huì)變遷?對(duì)于韋伯而言,德國東部莊園區(qū)的雇農(nóng)流失是一個(gè)大眾心理學(xué)問題:這些德國雇農(nóng)已經(jīng)不再能夠適應(yīng)莊園生活的社會(huì)條件了,雇農(nóng)們的“自我意識(shí)”開始增長,開始渴望自由,有了對(duì)“遙遠(yuǎn)的地平線的模糊向往”。這種遷移是自主性的,或者某種程度說是現(xiàn)代性的,而非是“優(yōu)勝劣汰”的結(jié)果。

他的這一論斷是基于德意志帝國東部省份的農(nóng)業(yè)經(jīng)營現(xiàn)象。根據(jù)1880—1885年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),西普魯士省土壤肥沃地帶大莊園的雇農(nóng)在大量外流,而與此同時(shí),土壤貧瘠地帶的自耕農(nóng)數(shù)量卻在增長。在西普魯士省,土質(zhì)較好的平原上,莊園里的雇農(nóng)主要是波蘭人,村莊里的自耕農(nóng)主要是德國人;而到了土質(zhì)較差的山地(德國東部),情況恰好相反,莊園里的雇農(nóng)主要是德國人,村莊里的自耕農(nóng)主要是波蘭人。不論在哪里,德國人都比波蘭人生活水平更高,能更“理性地種植”。在韋伯看來,對(duì)自由的向往使日耳曼雇農(nóng)們選擇了背井離鄉(xiāng),自給自足的生計(jì)模式以及物質(zhì)和精神生活的“低水平要求”使波蘭小自耕農(nóng)在環(huán)境最惡劣的地方扎下根來。結(jié)果,德國東部的土地上出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)民族勝出的局面,他認(rèn)為“出色的”日耳曼民族是出于社會(huì)組織或“種族優(yōu)越”而無法適應(yīng)低生活水平環(huán)境,才暫時(shí)失去了光芒。韋伯指出,物競(jìng)天擇的結(jié)果,并不一定像我們當(dāng)中的樂觀者所想的那樣,總是使更有經(jīng)濟(jì)頭腦的民族勝出。在人類歷史上,經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)民族勝利的例子實(shí)在不少,就德國而言,農(nóng)業(yè)耕作模式轉(zhuǎn)變,以及農(nóng)業(yè)面對(duì)深重危機(jī)的關(guān)系,使經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)的民族走向勝利。韋伯就此提出兩點(diǎn)建議:一是關(guān)閉東部邊界,抑制外來勞工潮;二是將東部土地大量收歸國有,以取締那些依靠外來勞工的大莊園,防止國土“被貧窮落后的斯拉夫民族逐漸蠶食”。韋伯在此處并非想具體討論德國的農(nóng)業(yè)政策,而是想通過例證說明,國家的經(jīng)濟(jì)政策應(yīng)從保護(hù)德國人的角度出發(fā)來制定,因?yàn)椤拔覀兊膰抑贫仁且粋€(gè)民族國家”。對(duì)于“民族國家”的含義,韋伯在文中作了幾重界定,民族國家是“以民族統(tǒng)一為基礎(chǔ)的國家”,是“民族權(quán)力的世俗組織”,也是“民族的擔(dān)綱者”。國家對(duì)經(jīng)濟(jì)是放任還是干預(yù),實(shí)行自由貿(mào)易還是保護(hù)主義政策,都沒有一定之規(guī),而應(yīng)取決于國家利益的需要或民族利益的需要。“一個(gè)德意志國家的經(jīng)濟(jì)政策,只能是一個(gè)德國的政策;同樣,一個(gè)德國經(jīng)濟(jì)理論家所使用的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn),只能是德國的標(biāo)準(zhǔn)。”

韋伯的邊境法案與時(shí)下特朗普“建造的美墨邊境墻”的主張無比相似,歷史在此處相遇,只不過一端在19世紀(jì)的德國,另一端在21世紀(jì)的美國。農(nóng)業(yè)經(jīng)營問題、移民問題、民族問題、文化問題在此浮出水面,他們本質(zhì)上是同一個(gè)問題,即民族國家問題。迪特·亨利希在《在康德與黑格爾之間》一書中有這樣的提問:“我走遍整個(gè)帝國,卻產(chǎn)生這樣的疑問,德意志,它在哪里?”這是在民族國家與文化之間所做的勾連,德國知識(shí)分子普遍持有的觀念是:發(fā)展文化必須倚靠一個(gè)強(qiáng)大的、統(tǒng)一的德國,德國的啟蒙運(yùn)動(dòng)在秉持理性、天才、進(jìn)步等啟蒙理念的同時(shí),關(guān)注的重點(diǎn)往往是德意志的統(tǒng)一與國家利益的實(shí)現(xiàn)。

在中國,民族國家問題的論述多半想超越這個(gè)框架,其現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)是民族國家框架不適應(yīng)像中國這樣的超大型多民族國家的國家需要;但又無可否認(rèn),民族國家的框架和政策路徑依然是主權(quán)國家的基本政治實(shí)情。韋伯將農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)社會(huì)轉(zhuǎn)型置于民族國家的框架內(nèi)進(jìn)行的討論非常有啟發(fā)意義,可以提醒我們:農(nóng)業(yè)發(fā)展與轉(zhuǎn)型不僅是經(jīng)濟(jì)問題,亦是政治問題與國際問題,而遺憾的是這個(gè)問題常常被專家和大眾所忽視,甚或遺忘。

(二)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)與政治擔(dān)綱者

韋伯以“德國歷史經(jīng)濟(jì)學(xué)派的嫡系傳人”自居,他進(jìn)行了一番認(rèn)真的自我審視,指出自己和同仁們采用的經(jīng)濟(jì)分析出發(fā)點(diǎn)或許導(dǎo)向某些蓄意的價(jià)值判斷。如果自上而下地觀察經(jīng)濟(jì)發(fā)展,學(xué)者會(huì)不自覺地成為政策制定者的辯護(hù)士;如果自下而上地觀察經(jīng)濟(jì)發(fā)展,又會(huì)不自覺地為經(jīng)濟(jì)上勝利的階級(jí)站臺(tái)。韋伯并不認(rèn)同經(jīng)濟(jì)的上升階級(jí)必將掌握政治權(quán)力的所謂歷史規(guī)律,并提出了“經(jīng)濟(jì)權(quán)力與民族政治領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的關(guān)系”問題。他認(rèn)為,一個(gè)能夠領(lǐng)導(dǎo)民族的階級(jí),必須具有政治上的成熟性,也就是說這一階級(jí)“按照他們的理解力,能夠把握本民族長遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)政治‘權(quán)力’利益,而且有能力在任何情況下把這一利益置于其他任何考慮之上”。民族國家的存在,不僅有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)還有心理基礎(chǔ),她不僅是經(jīng)濟(jì)統(tǒng)治階級(jí)的組織,還能夠團(tuán)結(jié)那些經(jīng)濟(jì)上受壓迫的階級(jí)。領(lǐng)導(dǎo)階級(jí)的存在,不僅有經(jīng)濟(jì)理由,還有政治理由,他們除了要掌握經(jīng)濟(jì)權(quán)力,還要成為“民族政治意識(shí)的擔(dān)綱者”。

即將就任國民經(jīng)濟(jì)學(xué)教授的韋伯,堅(jiān)定地維護(hù)國民經(jīng)濟(jì)學(xué)的價(jià)值尺度,并對(duì)庸俗化的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)進(jìn)行了猛烈抨擊。后者總是抱有對(duì)和平與幸福的樂觀主義期待,局限于生產(chǎn)和分配環(huán)節(jié)中的技術(shù)性問題,而忽視了各民族之間經(jīng)濟(jì)斗爭的殘酷性。作為一門以“人”為對(duì)象、以“人的素質(zhì)”為核心關(guān)切的學(xué)科,政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的價(jià)值判斷將不可避免地受制于研究者的民族性,帶有民族主義的色彩。他毫不掩飾地說,政治經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)當(dāng)服務(wù)于政治——此處的“政治”,指的是“整個(gè)民族長遠(yuǎn)的權(quán)力政治利益”。一代學(xué)者的使命在于為保存和提高民族的素質(zhì)、為后代爭取生存發(fā)展空間而斗爭,而不是天真地相信經(jīng)濟(jì)發(fā)展能解決一切問題。

在當(dāng)時(shí)的德國,沒落的容克地主階級(jí)仍實(shí)行落后的封建統(tǒng)治,新興的市民階級(jí)尚未達(dá)到政治成熟,工人階級(jí)更是遠(yuǎn)未成熟。韋伯坦稱自己是市民階級(jí)的一員,具有市民階級(jí)的觀點(diǎn)及其“理想”。他指出市民階級(jí)存在弱點(diǎn),盡管市民階級(jí)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力已經(jīng)壓倒了容克地主階級(jí),但前者仍秉持“非政治”的特征,傾向于只注重經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)果,不像地主階級(jí)具有一種政治本能,能夠?yàn)閲业臋?quán)力利益作出貢獻(xiàn)。市民階級(jí)因其重經(jīng)濟(jì)、輕政治,或是重經(jīng)濟(jì)理性無政治遠(yuǎn)見,被韋伯視為“政治侏儒”。而當(dāng)“政治侏儒”的拙劣表演和小市民的市儈主義泛濫成災(zāi)的時(shí)候,韋伯深感國民的政治教育已是一項(xiàng)不能延遲的重大任務(wù),而他也有志于在自己的專業(yè)領(lǐng)域承擔(dān)起這一重任。他嘆息自己未能生逢俾斯麥統(tǒng)一德意志的偉大時(shí)代,但作為當(dāng)年的青年學(xué)者,他仍滿懷激情和使命,要為德國政治的理智成長、為德國的民族情操永葆其肅穆莊重而盡其所能。

四、德國農(nóng)業(yè)資本化進(jìn)程:發(fā)展、斗爭與階段

《資本主義與農(nóng)業(yè)社會(huì):歐洲與美國的比較》是韋伯1904年訪問美國期間所做的學(xué)術(shù)報(bào)告。主辦方給定的話題是“農(nóng)業(yè)社區(qū)”,可他卻更傾向于講“農(nóng)業(yè)社會(huì)”。在當(dāng)時(shí)的美國和英國,典型的農(nóng)村社會(huì)結(jié)構(gòu)已經(jīng)難覓蹤影,只能看見企業(yè)家式的農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營者和流動(dòng)的農(nóng)業(yè)工人。所以演講一開頭,韋伯認(rèn)為“如果有什么值得研究的農(nóng)村社會(huì)問題”,那就是“農(nóng)村社區(qū)或社會(huì),既然已經(jīng)不復(fù)存在,能否復(fù)興,如何復(fù)興,以保持健康和持久的發(fā)展?”。

他的這一論斷建立在他對(duì)“農(nóng)村社會(huì)”結(jié)構(gòu)的分析之上,他認(rèn)為美國已經(jīng)沒有農(nóng)村社會(huì)結(jié)構(gòu),美國的農(nóng)夫是個(gè)十足的“企業(yè)家”,在農(nóng)奴制廢除及土地安置問題得到解決之后,美國已然沒有真正的農(nóng)村社會(huì)問題。這一論斷對(duì)于中國農(nóng)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向具有重要的參考意義。自20世紀(jì)90年代以來,主流的中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化目標(biāo)都是追隨美國的農(nóng)業(yè)模式,而忽略了中美國情的不同。美國早在一百多年前就已經(jīng)沒有典型的農(nóng)村社會(huì)結(jié)構(gòu),這一論述真是振聾發(fā)聵。《資本主義與農(nóng)業(yè)社會(huì):歐洲與美國的比較》討論了三個(gè)問題:一是對(duì)比美國與歐洲的農(nóng)業(yè)社會(huì)轉(zhuǎn)型與發(fā)展的情況;二是論述德國東部和西部農(nóng)村社會(huì)結(jié)構(gòu)的差別及原因(從這兩對(duì)比較中,可以看到資本主義與傳統(tǒng)力量的纏斗);三是論述農(nóng)業(yè)資本主義發(fā)展到一定階段后所呈現(xiàn)的回流與保守。

(一)美國與歐洲農(nóng)業(yè)社會(huì)轉(zhuǎn)型與發(fā)展形態(tài)對(duì)比

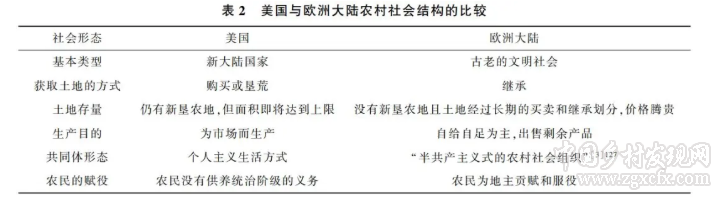

韋伯首先分析了美國與歐洲大陸農(nóng)村社會(huì)結(jié)構(gòu)的差異(表2)。傳統(tǒng)的力量在歐洲大陸產(chǎn)生和維持了一種獨(dú)一無二的人口類型,也使得歐洲的資本主義始終帶有集權(quán)色彩,不同于美國資本主義社會(huì)中自由平等的情況。

地域比較反映出農(nóng)業(yè)在不同的社會(huì)形態(tài)下具有不同特質(zhì)。在以當(dāng)時(shí)歐洲大陸為典型的傳統(tǒng)社會(huì),人們關(guān)心如何在有限的土地上養(yǎng)活最多數(shù)量的人;而在以當(dāng)時(shí)美國為典型的資本主義社會(huì),人們關(guān)心如何以最少的勞動(dòng)向市場(chǎng)供應(yīng)最大數(shù)量的農(nóng)產(chǎn)品。從資本主義的法則出發(fā),傳統(tǒng)社會(huì)存在著人口過剩、效率低下等問題;而從傳統(tǒng)社會(huì)的倫理出發(fā),資本主義對(duì)物質(zhì)的過度迷戀、對(duì)資源的過度榨取同樣叫人難以忍受。

資本主義與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會(huì)的沖突不僅僅停留于經(jīng)濟(jì)層面,還會(huì)上升到政治層面:為政治和國家服務(wù)的貴族(live for politics and the state),會(huì)否從政治舞臺(tái)謝幕,讓位于靠政治和國家吃飯的(live on politics and the state)資產(chǎn)階級(jí)職業(yè)政客?在美國,二者的矛盾最終靠殘酷的南北戰(zhàn)爭得以解決,北方工業(yè)資產(chǎn)階級(jí)最終戰(zhàn)勝了南方莊園貴族,終結(jié)了北美的封建制度。然而在歐洲,資產(chǎn)階級(jí)所面臨的反對(duì)力量,遠(yuǎn)比在美國復(fù)雜,不僅有傳統(tǒng)的農(nóng)村貴族,還有官僚、教會(huì)、知識(shí)分子和無產(chǎn)階級(jí)等,前面三個(gè)天生對(duì)錢不感興趣、崇尚傳統(tǒng)倫理與價(jià)值,最后一個(gè)則直接與資本對(duì)立。

“現(xiàn)代資本主義式的競(jìng)爭所產(chǎn)生的強(qiáng)大動(dòng)力,與農(nóng)業(yè)一股保守的反對(duì)力量相互沖擊。而也就是這新興的資本主義,強(qiáng)化了古老文明國家的農(nóng)村反動(dòng)力量。”盡管歐洲大陸也經(jīng)歷過革命的洗禮,古老文明的遺產(chǎn)卻從未被徹底去除;資本主義在美國的曠野上所向披靡,到了歷史悠久、人口稠密的歐洲,它卻不得不與根深蒂固的傳統(tǒng)農(nóng)村社會(huì)發(fā)生一番復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)。

(二)德國東西部農(nóng)村社會(huì)結(jié)構(gòu)的差別及其原因

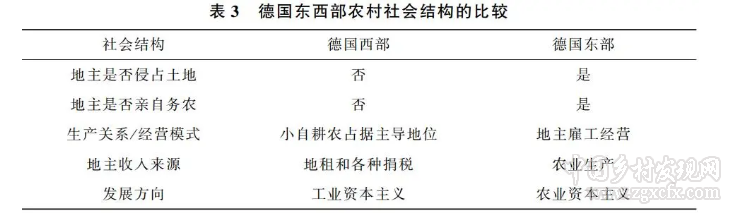

韋伯指出,歐洲大陸各種社會(huì)力量的反資本主義情緒,源于土地貴族和市民階層之間的沖突,而當(dāng)時(shí)的土地貴族和他們的祖先已經(jīng)有了很大的不同。他用德國的例子來講述歐洲貴族地主階層的轉(zhuǎn)變過程,并以德國東西部農(nóng)村社會(huì)結(jié)構(gòu)的差別作為切入點(diǎn)(表3)。在13世紀(jì)和14世紀(jì)期間,德國東部和西部的農(nóng)村社會(huì)結(jié)構(gòu)是相對(duì)一致的,而16世紀(jì)以來,兩個(gè)地域開始出現(xiàn)差別,并且差別持續(xù)擴(kuò)大。

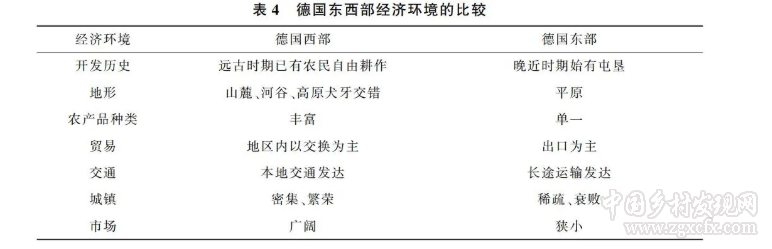

這些差別產(chǎn)生的原因是什么?是歐洲革命浪潮導(dǎo)致封建地主制度的瓦解嗎?——東西部的差別早在革命之前就已顯現(xiàn);是國家統(tǒng)治者和貴族政治力量的消長嗎?——雖說強(qiáng)大的統(tǒng)治者更能成功地保護(hù)小自耕農(nóng),但是在西部,國家的力量相當(dāng)薄弱,貴族階層卻沒有吞并土地的念頭,這與國家統(tǒng)治者的介入無關(guān)。韋伯也排除了土壤的差異,甚至排除了種族之間經(jīng)濟(jì)頭腦優(yōu)劣不同的因素。他指出造成東西地區(qū)差別的關(guān)鍵因素在于歷史上形成的經(jīng)濟(jì)環(huán)境要素,表4簡要?dú)w納了兩大區(qū)域的經(jīng)濟(jì)環(huán)境差異。

在數(shù)百年來形成的環(huán)境制約下,生產(chǎn)方式和社會(huì)結(jié)構(gòu)不會(huì)因外力作用而輕易變化。1848年席卷歐洲的革命雖然動(dòng)搖了封建地主制度,解除了地主和農(nóng)民之間的支配與依附關(guān)系,卻未能改變“土地的命運(yùn)”。東普魯士的土地仍然握在地主手中,沒有分給農(nóng)民,否則兩萬多個(gè)大莊園——“普魯士當(dāng)時(shí)僅有的資源”就會(huì)毀于一旦,國家就會(huì)喪失重要的物質(zhì)基礎(chǔ)。畢竟“像普魯士這樣一個(gè)貧窮的國家,工業(yè)尚未發(fā)達(dá),不能失去東部地主在行政上和軍事上的免費(fèi)支持”。

最重要的問題在于:從東西部農(nóng)村社會(huì)結(jié)構(gòu)的差異中可以看到資本對(duì)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的影響。德國西部的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)具有勞動(dòng)密集的特點(diǎn),那里出現(xiàn)了面向市場(chǎng)的城郊小農(nóng)戶,他們?cè)谏a(chǎn)效率上超過了雇工經(jīng)營的大型農(nóng)場(chǎng),并成功地開展了合作社運(yùn)動(dòng)。可是在德國東部,資本密集型的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)占據(jù)主導(dǎo)地位,小農(nóng)戶完全喪失了競(jìng)爭力,合作的熱情也被經(jīng)濟(jì)個(gè)人主義所淹滅。相應(yīng)地,西部的土地貴族發(fā)展成為“地主”(Grundherren),通過地租、高利貸和捐稅來剝削農(nóng)民;而東部的土地貴族發(fā)展成為“莊園主”(Gutsherren),先圈占農(nóng)民的土地,然后雇傭農(nóng)民來為他們耕種,將產(chǎn)出的谷物出口到國外。西部的“地主”能夠悠然地“從土地中榨取收入”“把農(nóng)民當(dāng)成生財(cái)工具”;而東部“莊園主”卻不得不兢兢業(yè)業(yè)、慘淡經(jīng)營,時(shí)刻被世界市場(chǎng)上的價(jià)格起伏牽動(dòng)著神經(jīng)。

(三)農(nóng)業(yè)資本主義的發(fā)展瓶頸

盡管美國的農(nóng)業(yè)和農(nóng)民未曾受到歷史傳統(tǒng)的束縛,韋伯仍然斷言,年輕的美國終有一天會(huì)遇到與古老的歐洲同樣的問題:“現(xiàn)代資本主義對(duì)于農(nóng)業(yè)發(fā)展已達(dá)飽和狀態(tài)的古老文明國家所產(chǎn)生的問題。”所謂“飽和”,主要表現(xiàn)在地價(jià)飛漲、勞動(dòng)力過剩、土地的邊際產(chǎn)出遞減等方面,通俗地說,就是人們不再指望通過農(nóng)業(yè)發(fā)財(cái)了。此時(shí)的農(nóng)業(yè)資本家的最優(yōu)選擇是轉(zhuǎn)變?yōu)槭匙獾牡刂鳎辉偻顿Y于農(nóng)業(yè);經(jīng)營者的最優(yōu)選擇是租入土地,而不是在自有的土地上耕作;普通的小自耕農(nóng),要么選擇放棄土地,要么倒退回最原始的自給自足狀態(tài),不再參與市場(chǎng)競(jìng)爭。

置身于韋伯的時(shí)空中,我們可以說,昨天的英國,就是今天的德國,也是明天的美國。所謂 “英國式地主”,作為土地的壟斷者與出租者,追求的不是利潤而是地租。在所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)相互分離的情況下,他們無須直面農(nóng)業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn),只消從居高不下的地價(jià)中獲得持久收益,即使農(nóng)業(yè)危機(jī)來臨,也能穩(wěn)坐釣魚臺(tái)。德國正處在變遷的過程中:一方面,容克地主變得越來越像資本家,以企業(yè)經(jīng)營方式追求農(nóng)業(yè)利潤。在地價(jià)上漲的壓力下,他們停止向雇農(nóng)配給土地和發(fā)放實(shí)物報(bào)酬,轉(zhuǎn)而支付貨幣工資;不再雇傭長期工人,只在農(nóng)忙期間雇傭散工;大量引進(jìn) “廉價(jià)”的斯拉夫勞工,迫使那些無法接受超低工資的德國雇農(nóng)遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)。另一方面,資本家卻變得越來越像地主,他們大量收購?fù)恋兀⑼ㄟ^“限定繼承”的方式暫時(shí)擁有貴族的姓氏和徽號(hào),還玩起“編纂族譜”等種種制造社會(huì)等級(jí)的花樣。至于美國,韋伯一再預(yù)言,等到荒地墾盡、人口擁擠的那一天,曾經(jīng)充滿冒險(xiǎn)精神的創(chuàng)業(yè)者,都會(huì)想盡辦法變成不勞而獲的食租者。那時(shí)美國將面臨“嚴(yán)重的農(nóng)村社會(huì)問題”,這種問題甚至不能像黑奴問題那樣用戰(zhàn)爭解決。

“工業(yè)壟斷和信托是無法持久的機(jī)制,生產(chǎn)條件不斷改變,市場(chǎng)上的資產(chǎn)價(jià)值也日新月異;工業(yè)壟斷資本也沒有集權(quán)特征和貴族政治的印記。然而,對(duì)土地的壟斷總會(huì)創(chuàng)造出一個(gè)政治貴族階層。”這番話揭示了一個(gè)深刻的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)律:當(dāng)投資進(jìn)入邊際報(bào)酬遞減的階段,各行各業(yè)的精英們都會(huì)走上土地占有的道路,因?yàn)檫@是保存和傳承財(cái)富的最佳手段,甚至是躋身統(tǒng)治階級(jí)的通途。而讓韋伯憂慮不已的“嚴(yán)重社會(huì)問題”,依然表現(xiàn)在種族或文化層面。當(dāng)土地的經(jīng)營者們完全從經(jīng)濟(jì)理性出發(fā)來作決策,對(duì)于低成本勞動(dòng)力的需求將會(huì)使得農(nóng)場(chǎng)數(shù)目增加、東歐移民大量涌入,導(dǎo)致農(nóng)村出現(xiàn)“無法被美國文化吸納的新人口”,發(fā)展出來的社區(qū)難以承載“盎格魯-撒克遜精神的偉大創(chuàng)造”。

對(duì)照德國農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型的過程,中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)民市民化與農(nóng)地“三權(quán)”分置,無不與此進(jìn)程有著類似的進(jìn)程與動(dòng)因。而其中,韋伯對(duì)資本發(fā)育到一定階段后,新興資產(chǎn)階級(jí)將會(huì)對(duì)土地產(chǎn)生渴望并成為“土地貴族”的論述,對(duì)中國的土地政策制定與實(shí)踐有重大的借鑒和警示意義。韋伯說:“大地產(chǎn)永遠(yuǎn)是最基本的財(cái)富形式,因?yàn)榧词故怯糜谕稒C(jī)的貨幣也來自地產(chǎn),而且通常大投機(jī)商也是大地主。”韋伯看到了土地作為財(cái)富之母的重大意義,因而他所關(guān)心的政治經(jīng)濟(jì)問題、所提出的政策建議,都與“大地產(chǎn)”的命運(yùn)有關(guān)。他主張應(yīng)通過國家干預(yù)來遏制土地的私人壟斷,這是應(yīng)對(duì)當(dāng)時(shí)德國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村危機(jī)的當(dāng)務(wù)之急。面對(duì)中國如今資本大舉下鄉(xiāng)的局面,韋伯的主張依然有“盛世危言”的作用。

中國目前處于快速城鎮(zhèn)化進(jìn)程中,每年有幾千萬名農(nóng)民轉(zhuǎn)化為市民,農(nóng)民身份轉(zhuǎn)化與職業(yè)的轉(zhuǎn)變、地權(quán)關(guān)系的調(diào)整及未來鄉(xiāng)村發(fā)展權(quán)利的主體性重構(gòu)構(gòu)成了新的時(shí)代議題。試圖通過資本下鄉(xiāng)、市民下鄉(xiāng)的方式來構(gòu)建農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化,不僅是事關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)利益分配的微觀景象,更是事關(guān)農(nóng)業(yè)主體性選擇與農(nóng)業(yè)出路的宏大敘事。

五、結(jié)語

《古典西方文明衰落的社會(huì)原因》解釋了西歐封建制度的緣起,其余三篇文章通過對(duì)德國東部地區(qū)社會(huì)變遷的結(jié)構(gòu)性分析,刻畫了封建的經(jīng)濟(jì)社會(huì)形態(tài)在資本主義沖擊下緩慢的瓦解過程。這本薄薄的小書承載了歐洲社會(huì)發(fā)育與轉(zhuǎn)型的厚重史實(shí),而敘事的原點(diǎn)不是別的,正是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村。如韋伯在《資本主義與農(nóng)業(yè)社會(huì):歐洲與美國的比較》中所言:“如果一位美國人在研究歐洲時(shí),忽略了歐洲大陸的農(nóng)村問題,就會(huì)得出完全錯(cuò)誤的結(jié)論。”韋伯非常重視農(nóng)業(yè)社會(huì)研究。韋伯的農(nóng)業(yè)社會(huì)學(xué)思想廣博、涉獵極深,體現(xiàn)了韋伯認(rèn)知一貫的系統(tǒng)性與整體性,今日對(duì)中國“三農(nóng)問題”的理解與破解需要重回青年韋伯,回到原初的農(nóng)業(yè)社會(huì)轉(zhuǎn)型、農(nóng)業(yè)工人出現(xiàn)、資本下鄉(xiāng)與國家干預(yù)等基本的歷史進(jìn)程中進(jìn)行討論。

此外,韋伯的農(nóng)業(yè)社會(huì)學(xué)論述與國家發(fā)展的關(guān)系極為緊密,如甘陽在《韋伯研究再出發(fā)》中指出的,“韋伯全部問題意識(shí)都是從當(dāng)時(shí)德國大大落后于英國等歐洲發(fā)達(dá)國家這種焦慮意識(shí)出發(fā)的。‘德國韋伯’的這種歷史處境及其焦慮意識(shí),不消說乃與我們中國人至今的歷史處境和問題意識(shí)有更多的相關(guān)性”。不論是古羅馬的衰亡、中世紀(jì)的降臨,還是19世紀(jì)末德國東部邊疆的勞工和移民狀況,又或是資本主義高度發(fā)展時(shí)可能出現(xiàn)的新式土地貴族,韋伯所關(guān)心的種種歷史與現(xiàn)實(shí)問題,都牽涉他在復(fù)雜國內(nèi)外形勢(shì)下對(duì)“德國道路”,抑或說“德國出路”的思考。如今正值鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施和中華民族偉大復(fù)興的歷史時(shí)期,我們似乎能從韋伯探究的德國故事中,捕捉到中國農(nóng)業(yè)社會(huì)轉(zhuǎn)型的過往。相信此時(shí)若能重新認(rèn)識(shí)青年韋伯、深入挖掘韋伯的農(nóng)業(yè)社會(huì)學(xué)思想,無論對(duì)于學(xué)術(shù)積累還是政策實(shí)踐都大有裨益。

(作者簡介:王海俠,北京師范大學(xué)中國社會(huì)管理研究院/社會(huì)學(xué)院副教授;袁陸儀,中山大學(xué)社會(huì)學(xué)與人類學(xué)學(xué)院博士生;中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自: 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)社科版 微信公眾號(hào))

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)