——構(gòu)建中國特色的田野政治學(xué)

01內(nèi)容摘要

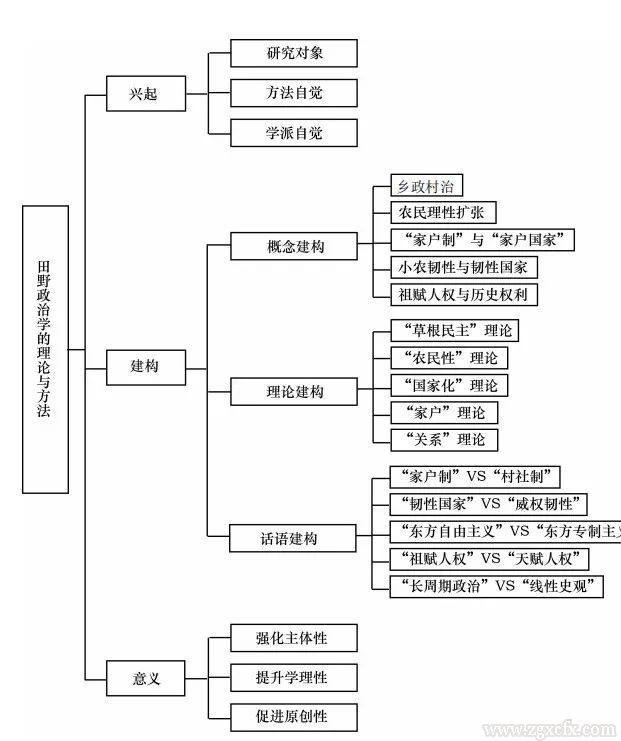

田野政治學(xué)是產(chǎn)生在中國大地上的一種政治學(xué)研究。田野政治學(xué)以田野政治為研究對象,以田野調(diào)查為研究基礎(chǔ),注重在理論殿堂與田野調(diào)查的互動中構(gòu)建原創(chuàng)性的政治學(xué)理論,并在此基礎(chǔ)上形成了田野政治學(xué)的學(xué)派自覺。在構(gòu)建具有中國特色的田野政治學(xué)過程中,注重“用中國事實定義中國政治”,建構(gòu)了一系列具有原創(chuàng)性的概念、命題和理論,來解釋中國政治的歷史與現(xiàn)實,并嘗試與西方政治理論進(jìn)行對話。田野政治學(xué)在建構(gòu)本土化政治學(xué)理論方面所做的努力,極大地提升了中國政治學(xué)研究的主體性、學(xué)理性和原創(chuàng)性。經(jīng)過數(shù)代人的努力,田野政治學(xué)派初具雛形并不斷發(fā)展成熟,為當(dāng)代中國政治學(xué)研究注入了新動能。同時,田野政治學(xué)作為一種理論探索,仍然有非常大的發(fā)展空間。

02結(jié)構(gòu)摘要

03觀點(diǎn)摘要

1.田野政治學(xué)起步于對村民自治問題的研究,主要是對制度表象的調(diào)查,主要理論貢獻(xiàn)在于村民自治理論本身,包括建構(gòu)“草根民主”。(徐勇、漆程成:《在 “殿堂”與 “田野”之間——構(gòu)建中國特色的田野政治學(xué)》,《政治學(xué)評論》,2022年第2期,第29頁。)

2.田野政治學(xué)所指的田野,包括兩層意思:一是農(nóng)村;二是調(diào)查。田野政治學(xué)起源于作為研究對象的農(nóng)村,并以田野調(diào)查為基礎(chǔ)。(徐勇、漆程成:《在 “殿堂”與 “田野”之間——構(gòu)建中國特色的田野政治學(xué)》,《政治學(xué)評論》,2022年第2期,第29頁。)

3.政治學(xué)“田野學(xué)派”有兩個基本特點(diǎn):一是在研究對象方面更關(guān)注整體性、一般性、抽象性之下的部分性、特殊性、具體性;二是不是從整體的、一般的宏觀制度的角度研究政治問題,而是將政治問題置于特定的歷史條件下進(jìn)行具體分析。(徐勇、漆程成:《在 “殿堂”與 “田野”之間——構(gòu)建中國特色的田野政治學(xué)》,《政治學(xué)評論》,2022年第2期,第29頁。)

4.田野政治學(xué)建構(gòu)了一系列原創(chuàng)性概念:鄉(xiāng)政村治、農(nóng)民理性擴(kuò)張、“家戶制”與“家戶國家”、小農(nóng)韌性與韌性國家和祖賦人權(quán)等。(徐勇、漆程成:《在 “殿堂”與 “田野”之間——構(gòu)建中國特色的田野政治學(xué)》,《政治學(xué)評論》,2022年第2期,第29頁。)

5.田野政治學(xué)提出了一系列原創(chuàng)性理論:“草根民主”理論、“農(nóng)民性”理論、“國家化”理論、“家戶”理論和“關(guān)系”理論。(徐勇、漆程成:《在 “殿堂”與 “田野”之間——構(gòu)建中國特色的田野政治學(xué)》,《政治學(xué)評論》,2022年第2期,第29頁。)

6.田野政治學(xué)注重話語建構(gòu):以“家戶制”對話“村社制”、以“韌性國家”對話“威權(quán)韌性”、以“東方自由主義”對話“東方專制主義”、以“祖賦人權(quán)”對話“天賦人權(quán)”、以“長周期政治”對話“線性史觀”。(徐勇、漆程成:《在 “殿堂”與 “田野”之間——構(gòu)建中國特色的田野政治學(xué)》,《政治學(xué)評論》,2022年第2期,第29頁。)

7.田野政治學(xué)強(qiáng)化了政治學(xué)研究的主體性,提升了政治學(xué)研究的學(xué)理性,促進(jìn)了政治學(xué)研究的原創(chuàng)性。(徐勇、漆程成:《在 “殿堂”與 “田野”之間——構(gòu)建中國特色的田野政治學(xué)》,《政治學(xué)評論》,2022年第2期,第29頁。)

正 文

田野政治學(xué)是基于田野路徑的政治學(xué)研究,要產(chǎn)出高質(zhì)量理論成果,需要處理好田野與政治學(xué)理論之間的關(guān)系,往來于“理論殿堂”與“田野調(diào)查”之間。田野政治學(xué)必須進(jìn)入田野,以事實為依據(jù),這是前提。但田野政治學(xué)視野下的田野是有理論關(guān)懷的田野,是要提出理論和回答理論問題的田野。這是由田野政治學(xué)的政治學(xué)學(xué)者身份所決定的。政治學(xué)作為一門理論學(xué)科,本質(zhì)上是講“大道理”的學(xué)科。田野政治學(xué)要關(guān)注故事,在于故事中有道理,甚至有大道理。只有發(fā)現(xiàn)道理,將道理講出來,才算是政治學(xué)。因此,田野政治學(xué)進(jìn)入田野,要用理論的眼睛發(fā)現(xiàn)田野,將田野的發(fā)現(xiàn)理論化。這是一個巨大的飛躍,沒有這個飛躍便難以在理論殿堂中擁有一席之地。

一、田野政治學(xué)的興起

一門學(xué)問,總是因為有特定的研究對象而興起。田野政治學(xué)的研究對象是田野政治。田野政治主要指農(nóng)村基層政治。在研究農(nóng)村基層政治的過程中,逐漸產(chǎn)生了作為一個專門的政治學(xué)領(lǐng)域進(jìn)行研究的旨向,從而使得政治學(xué)由殿堂走向田野,產(chǎn)生了田野政治學(xué)的學(xué)術(shù)自覺,并力圖構(gòu)建政治學(xué)的田野學(xué)派。田野政治學(xué)的興起是一種從不自覺到自覺的過程,從早年關(guān)注“三農(nóng)”問題開展農(nóng)村基層政治研究開始,實現(xiàn)了從書本到田野的轉(zhuǎn)變,并最終形成了田野政治學(xué)的學(xué)派自覺。華中師范大學(xué)張厚安先生是田野政治學(xué)研究路徑的開創(chuàng)者,并對田野政治學(xué)的奠基和發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。此后,在徐勇教授的帶領(lǐng)下,田野政治學(xué)學(xué)者以“有學(xué)術(shù)關(guān)懷的田野調(diào)查,以田野調(diào)查為基礎(chǔ)的原創(chuàng)性理論”為宗旨,逐漸構(gòu)建起中國政治學(xué)的“田野學(xué)派”,并逐漸發(fā)展成為中國政治學(xué)中重要的學(xué)術(shù)流派。田野政治學(xué)的興起也標(biāo)志著以田野調(diào)查為基礎(chǔ)構(gòu)建本土化政治學(xué)理論體系取得了重大進(jìn)展。

(一)形成田野政治的研究對象

從社會科學(xué)來看,田野不是大自然,而是在田野上生活的農(nóng)民。關(guān)注田野,是關(guān)注田野上的農(nóng)民。當(dāng)我們將研究的視角從上層轉(zhuǎn)換到基層時,必然要以田野上的農(nóng)民作為研究對象。20世紀(jì)80年代,中國的田野上發(fā)生了兩件大事:一是通過家庭承包,農(nóng)民獲得了經(jīng)濟(jì)上的自主權(quán);二是通過村民自治,農(nóng)民獲得了政治上的自治權(quán)。第二件大事更不容易。因為對于農(nóng)民來說,歷史以來都是自我生產(chǎn),家庭經(jīng)營輕車熟路,國家也樂觀家庭經(jīng)營帶來的經(jīng)濟(jì)效益。而歷史以來,農(nóng)民在政治上從來都是被代表者。

中國長期歷史上存在的專制政治,其深刻的社會基礎(chǔ)是小農(nóng)社會,是作為政治客體的農(nóng)民。他們在政治上要么一直跪著,要么自己站了起來而讓他人繼續(xù)跪著。如著名史學(xué)家斯塔夫里亞諾斯所說,傳統(tǒng)中國曾發(fā)生無數(shù)次農(nóng)民反抗,但始終是“有造反而無革命”。中國之所以上層政治不斷更迭,但政治形態(tài)沒有質(zhì)的改變,從根本上說是最廣大的社會民眾不是政治活動的主體,不能通過有序的政治參與改變政治土壤,由此使得皇權(quán)政治長期延續(xù)下來。中國的政治形態(tài)要從根本上得到改善,不僅僅在于少數(shù)精英的先知先覺,更在于廣大民眾通過政治實踐獲得政治自覺和自主。

20世紀(jì)80年代,農(nóng)村實行村民自治,由自己投票選舉村委會主任,實行自我管理。這意味著他們從政治上的客體轉(zhuǎn)換為主體。由于中國農(nóng)村村民自治能夠較為充分地體現(xiàn)民主化、制度化的基本原則精神,一經(jīng)出現(xiàn)便顯示出強(qiáng)大的生命力,成為國家法律制度安排和群眾積極自主參與、上下結(jié)合的民主實踐活動。1987年,全國人民代表大會常務(wù)委員會通過《中華人民共和國村民委員會組織法(試行)》。村民自治隨之在全國廣泛推行,取得了突出的成效。

上層的變動進(jìn)一步促進(jìn)了政治學(xué)學(xué)者的學(xué)術(shù)反思。1991年,徐勇在《社會科學(xué)報》上發(fā)表了《重心下沉:90代學(xué)術(shù)新趨向》一文。這篇論文是很有針對性的。因為20世紀(jì)80年代學(xué)術(shù)界的注意力主要集中于國家上層,關(guān)注的是上層變革,注重的是上層變革的走向與路徑,而正在發(fā)生深刻變化的基層,特別是農(nóng)村田野卻是學(xué)界的盲區(qū)。在1992年出版的《非均衡的中國政治:城市與鄉(xiāng)村比較》一書中,徐勇明確提出一個問題,這就是包括中國在內(nèi)的東方社會,為什么上層政治經(jīng)常發(fā)生更迭,但整個社會并沒有發(fā)生根本性變化;學(xué)界關(guān)注較多的是國家上層的變化和更迭,而基層社會卻被忽視,事實上恰恰是基層社會的不動,造成了上層變動的復(fù)雜結(jié)果。為此,徐勇提出要將政治體系一分為二:一是上層國家權(quán)力;二是基礎(chǔ)性政治社會,并提出加強(qiáng)基礎(chǔ)性政治社會的研究。這本書從根本上轉(zhuǎn)換了徐勇的研究視角,研究重心和視角開始轉(zhuǎn)向基層,特別是為政治學(xué)界所冷落和忽略的農(nóng)村田野。

此時,對于變化中的田野正在重塑新的政治主體,政治學(xué)界是缺乏足夠認(rèn)識的。華中師范大學(xué)是全國最早建立科學(xué)社會主義學(xué)科的單位,也是最早恢復(fù)建立政治學(xué)科的單位。張厚安等學(xué)者比較早地將研究視野投向農(nóng)村,特別是關(guān)注農(nóng)村基層政權(quán)問題的研究,1988年專門成立了農(nóng)村基層政權(quán)研究中心。隨后徐勇也加入了農(nóng)村基層政治的研究。而當(dāng)時農(nóng)村基層政治變化、爭議最多,而又被學(xué)界所忽視的就是村民自治問題。當(dāng)時,主管村民自治事務(wù)的民政部基層政治司的一位官員為此感嘆,全國9億農(nóng)民從事村民自治實踐,卻只有不到9名學(xué)者在研究!

村民自治是實踐先行,研究滯后,成果更少。20世紀(jì)80—9-年代,也有許多政治學(xué)學(xué)者將學(xué)術(shù)視野投向農(nóng)村基層,并取得了不少有分量的成果。其中,最有代表性的是王滬寧的《當(dāng)代中國村落家族文化——對中國社會現(xiàn)代化的一項探索》。但從總體上來說,此時對農(nóng)村基層政治中深刻的社會變革還缺乏足夠的認(rèn)識,對20世紀(jì)80年代就開始實施的村民自治缺少深入的分析。于是徐勇以農(nóng)村基層政治作為研究方向,師從李會濱教授攻讀博士學(xué)位,撰寫的博士論文《中國農(nóng)村村民自治:制度與運(yùn)行》被評為全國首屆優(yōu)秀博士學(xué)位論文,以此為基礎(chǔ)的《中國農(nóng)村村民自治》一書則是最早系統(tǒng)研究村民自治的著作。從民主的價值取向著手,該書根據(jù)《村民委員會組織法》的基本框架和地方實踐,對村民自治制度進(jìn)行了整體性研究,形成制度主義的分析框架,村民自治研究的“價值—制度”范式初步形成。華中師范大學(xué)農(nóng)村問題研究中心于1997年推出的“村治書系”則是“價值—制度”范式的標(biāo)志性成果。

1998年,由于國際和國內(nèi)環(huán)境變化,村民自治突然火爆起來。時任總書記江澤民將村民自治與包產(chǎn)到戶和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)一并稱為黨領(lǐng)導(dǎo)億萬農(nóng)民的偉大創(chuàng)造。村民自治還被視為觀察中國民主的一個窗口,并寄予更多的政治想象。特別是進(jìn)入21世紀(jì),村民自治提升為中國特色社會主義政治制度的組成部分,作為一種普遍性的政治制度自上而下全面推行。

2000年,華中師范大學(xué)中國農(nóng)村問題研究中心成為教育部人文社會科學(xué)重點(diǎn)研究基地,研究重點(diǎn)仍然是農(nóng)村基層政治,并成為我國研究農(nóng)村基層政治的重鎮(zhèn)。隨著研究的深入,徐勇越來越意識到,政治學(xué)研究農(nóng)村、農(nóng)民問題,問題導(dǎo)向固然重要,但也要有學(xué)科意識,加強(qiáng)對農(nóng)村農(nóng)民問題的學(xué)理性研究。“田野政治”作為一個研究對象被提了出來。

在2008年發(fā)表的《政治學(xué)研究:從殿堂到田野》一文中,徐勇提出了“田野政治”的概念。村民自治研究促使政治學(xué)研究方法轉(zhuǎn)變從“文本”走向“田野”。當(dāng)村民自治促使政治學(xué)由“殿堂”走向“田野”以后,已有的文本無法解釋正在迅速發(fā)生變化并千差萬別的政治實踐。村民自治研究將一批“坐而論道”的學(xué)者引向鄉(xiāng)土大地,在實踐中了解事實,發(fā)現(xiàn)問題。伴隨著實證研究進(jìn)入中國政治學(xué)領(lǐng)域,從而改變了傳統(tǒng)的研究格局,導(dǎo)致了“重心下沉”,中國政治學(xué)研究從只注重正式文本和高層話語,轉(zhuǎn)向關(guān)注村莊政治現(xiàn)象及底層政治行為,從文本政治走向田野政治,從精英政治走向平民政治。……對于政治學(xué)實證研究者而言,下一步更加緊迫的是進(jìn)入真正的、廣闊的田野,而不是被精英所籠罩的田野;進(jìn)入真正的平民的田野,而不是平民精英的田野;不是研究以村莊精英為代表的政治,而是廣大農(nóng)民所踐行、感受的政治。從狹義的田野轉(zhuǎn)向廣義的田野,還必須從“田野即鄉(xiāng)村”中走出來,城市社區(qū)、基層官員與政府等領(lǐng)域也屬于田野,只要不是從國家正式文本、高層話語出發(fā)的調(diào)查研究都應(yīng)該屬于田野范疇,都是我們的研究領(lǐng)域。

總的來看,田野政治學(xué)起步于對村民自治問題的研究,主要是對制度表象的調(diào)查,主要理論貢獻(xiàn)也在于村民自治理論本身,包括建構(gòu)“草根民主”。隨著對村民自治研究的深入,包括實地實驗,之后的田野調(diào)查日益深入,注重發(fā)現(xiàn)事實現(xiàn)象背后的機(jī)理。2015年啟動的“深度中國調(diào)查”計劃便有了深度調(diào)查的自覺。正是因為這一自覺,使我們能夠?qū)⑸疃日{(diào)查中獲得的新問題、新知識、新經(jīng)驗、新靈感與既有的理論相映照,從田野的角度回答政治學(xué)的基本理論問題。沒有對農(nóng)民自由意識持續(xù)不斷地追問,便難以發(fā)掘出“東方自由主義”;沒有對南方稻作區(qū)的調(diào)查,就難以揭示為“東方專制主義”遮蔽的水利自治;沒有對農(nóng)民關(guān)系社會的了解,便難以建構(gòu)起“關(guān)系權(quán)”;沒有對農(nóng)民不斷調(diào)整土地的追問,就無法想象出“祖賦人權(quán)”。這些理論盡管出自田野,但豐富了政治學(xué)理論體系,能夠在政治學(xué)廟堂中獲得一席之地。

(二)運(yùn)用田野調(diào)查的方法自覺

田野政治學(xué)所指的田野,包括兩層意思:一是農(nóng)村;二是調(diào)查。田野政治學(xué)起源于作為研究對象的農(nóng)村,并以田野調(diào)查為基礎(chǔ)。可以說,沒有田野調(diào)查,也就沒有田野政治學(xué)。盧凌宇指出:“田野調(diào)查是社會科學(xué)定性分析的基本方法之一,其根本特點(diǎn)是研究者與研究對象在后者的生活環(huán)境中互動。政治學(xué)田野調(diào)查的主要方法包括非參與式觀察(主要是自然實驗)、田野實驗和訪談。田野調(diào)查的主要功能是數(shù)據(jù)搜集、概念創(chuàng)造、理論建設(shè)和理論檢驗。”其中田野實驗方法在田野調(diào)查中具有非常重要的意義,田野政治學(xué)注重運(yùn)用田野實驗來探討基層治理中的因果關(guān)系,“如果沒有實驗,田野政治學(xué)很難走向歷史深處,走向社會根基,也就很難有之后的田野政治學(xué)自覺了”。隨著田野政治學(xué)的推進(jìn),田野調(diào)查也逐步擴(kuò)展和深化,并取得了突出成效。

田野讓我們轉(zhuǎn)換了視角,發(fā)現(xiàn)了研究對象,也開拓了研究方法,這就是將實證調(diào)查方法引入政治學(xué)科。改革開放之初,中國的社會科學(xué)方法基本上是基于書本文獻(xiàn)的研究。僅有的農(nóng)村調(diào)查主要是為當(dāng)時的中央農(nóng)村政策提供依據(jù)。當(dāng)我們將研究視角轉(zhuǎn)入田野,將研究對象投入田野上的村民自治時,原有的方法已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。因為,村民自治自興起之后,便伴隨著爭論。村民自治愈是火爆,爭論愈尖銳。理論上爭論最有代表性的是,據(jù)說是化名沈延生的作者在很有影響的《戰(zhàn)略與管理》雜志發(fā)表的五萬多字長文,對村民自治持否定態(tài)度,其依據(jù)便是馬克思、恩格斯、列寧、毛澤東和鄧小平都沒有說過。正是因為凡事都要從本本上找依據(jù)的方法,限制了學(xué)界對村民自治的研究。田野政治學(xué)便是從田野的路徑研究現(xiàn)實政治。之所以要從田野的路徑研究,在于僅僅通過文本的路徑研究遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

當(dāng)我們進(jìn)入村民自治領(lǐng)域時,就必須尋找新的研究方法,不能再限于理論文本研究。張厚安先生由此提出了“三個面向,理論務(wù)農(nóng)”的口號,即強(qiáng)調(diào)走出校園書齋,面向社會、面向基層、面向農(nóng)村,以理論服務(wù)農(nóng)村改革,“理論工作者要研究、探索農(nóng)村改革實踐中出現(xiàn)的新問題,并將取得的理論成果用來為農(nóng)村的深化改革服務(wù)”。當(dāng)時的張先生已年近七旬,還帶頭并與我們一同到全國各地調(diào)查。到20世紀(jì)90年代中期,田野調(diào)查提升為方法自覺。在1997年出版的“村治書系”的總序中,徐勇強(qiáng)調(diào)在研究方法上要追求“三實”,即實際、實證和實驗。其中,追求實際,即強(qiáng)調(diào)實際先于理論。我們不輕視理論,但反對從先驗性的理論出發(fā)剪裁實際生活,特別強(qiáng)調(diào)實際調(diào)查。任何理論觀點(diǎn)都必須建立在充分扎實的社會調(diào)查基礎(chǔ)之上。理論上的發(fā)言權(quán)也只能出自實際調(diào)查。追求實證,即強(qiáng)調(diào)事實先于價值。我們不否定價值取向,但在實際調(diào)查中堅決摒棄先入為主、以個人價值偏好取代客觀事實的做法。我們不排斥“應(yīng)該如何”,但首先要弄清“是什么”,突出動態(tài)的過程研究。追求實驗,即強(qiáng)調(diào)實驗先于方案。我們要解釋世界,成為學(xué)者;也要改造世界,成為實踐者。而改造世界的方案應(yīng)該來自社會實驗。通過實驗,提煉和檢驗理論方案,使之具有可行性、可操作性和可預(yù)見性。

田野政治學(xué)是從村民自治進(jìn)入農(nóng)村的。村民自治充滿著爭議和起伏。實證思維沒有讓我們?yōu)橐粫r的爭議和起伏而停止研究的步伐,而是尊重事實,以事實變化為依據(jù),從而將研究一步步引向深入。田野政治學(xué)與其他政治學(xué)研究路徑最突出的區(qū)別便在于進(jìn)入田野,進(jìn)行實地調(diào)查。如果沒有這一基礎(chǔ),便不是田野政治學(xué)而是其他路徑的政治學(xué)了。一開始與其他學(xué)者一樣,從事政治學(xué)理論研究,使用的方法也一樣,主要是規(guī)范的方法,依據(jù)的是文本。只是在從事農(nóng)村農(nóng)民問題研究之后,才開始進(jìn)入田野,進(jìn)行調(diào)查。因為要回答和解決農(nóng)村農(nóng)民問題,必須認(rèn)識農(nóng)村農(nóng)民問題。認(rèn)識的最好方法是調(diào)查。

一旦進(jìn)入田野,研究者就能發(fā)現(xiàn)大量與書本不一樣的事實。通過發(fā)現(xiàn)事實,政治學(xué)研究開始進(jìn)入全新視野,走向本土化道路。這個過程是一步步展開的,也是一個從不自覺到自覺的過程。第一,將居廟堂之高的政治學(xué)引入處江湖之遠(yuǎn)的農(nóng)村田野,過往不被重視的廣闊田野上的民眾生活及其政治行為成為政治學(xué)研究的對象。第二,要了解農(nóng)民的政治行為,必須以實地調(diào)查為基本研究方法,強(qiáng)調(diào)“現(xiàn)場主義”。即與農(nóng)民生活在一起,力圖從農(nóng)民的角度而不是從研究者的角度研究農(nóng)民的政治行為及其支配邏輯。第三,不斷深化調(diào)查,并形成調(diào)查自覺。即強(qiáng)調(diào)事實先于價值,在著力弄清“是什么”的基礎(chǔ)上探討“為什么”的問題。第四,在調(diào)查與研究中構(gòu)建起學(xué)術(shù)分析視角與方法。方法論方面的底色決定特色、原點(diǎn)決定路徑、原型規(guī)制轉(zhuǎn)型。此外,還有研究范式方面的價值—制度范式、條件—形式范式。第五,在調(diào)查自覺中形成理論自覺。任何理論都基于事實,但任何理論都不可能窮盡事實。只有通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)事實,才能在發(fā)現(xiàn)事實中構(gòu)建原創(chuàng)性或獨(dú)創(chuàng)性理論。

田野政治學(xué)以田野調(diào)查為基礎(chǔ)并長期堅持。調(diào)查有一個不斷深化的過程,并形成多類型多層次的調(diào)查方法。一是一般調(diào)查。一般調(diào)查是一種普遍性的調(diào)查。這種調(diào)查主要是對面上農(nóng)村情況的了解,以獲得整體性認(rèn)識。中國地域遼闊,各地差異性大,只有通過一般調(diào)查才能了解普遍性和差異性問題。二是典型調(diào)查。典塑調(diào)查是根據(jù)一定標(biāo)準(zhǔn)選擇若干村莊進(jìn)行分類調(diào)查。這類調(diào)查的時間一般比較長,需要對一個點(diǎn)的情況進(jìn)行全面了解。這種調(diào)查更深入,所獲得的知識信息和了解的問題更多一些。三是參與式調(diào)查。參與式調(diào)查是指調(diào)查者不是旁觀者,而是參與調(diào)查村莊的事務(wù),了解調(diào)查對象的具體運(yùn)行過程。由于作為當(dāng)事人,可以切實感到問題的存在,切身體會事物的運(yùn)轉(zhuǎn)過程,并發(fā)現(xiàn)問題,特別是一些根本性的問題。比如“村治實驗”便運(yùn)用了參與式調(diào)查方法。四是跟蹤調(diào)查。跟蹤調(diào)查是指對已調(diào)查的點(diǎn)進(jìn)行長期跟蹤觀察,以了解其變化過程,并不斷發(fā)現(xiàn)新的問題和尋找回答問題的思路。五是深度調(diào)查。深度調(diào)查是指調(diào)查者根據(jù)調(diào)查目的對一個點(diǎn)進(jìn)行深入的了解。這種調(diào)查要求調(diào)查者在調(diào)查點(diǎn)進(jìn)行較長時間的調(diào)查,調(diào)查方式更加多樣化,目的是將一個村的情況了解透徹,從而獲得更多更深刻的認(rèn)識。多類型多層次的調(diào)查使調(diào)查和研究從現(xiàn)實走向歷史,從表象走向深層,不斷提升對農(nóng)村農(nóng)民問題的認(rèn)識。最終提出一些具有原創(chuàng)性的概念,產(chǎn)生一些有影響的成果,得益于調(diào)查方法的提升。

在田野調(diào)查中,我們不斷發(fā)現(xiàn)新的問題,不斷深化對問題的認(rèn)識,使用的方法也越來越多,并有了方法論自覺。這種方法論自覺對于學(xué)術(shù)的原創(chuàng)性和持續(xù)發(fā)展具有重要意義。田野調(diào)查不是為已有的理論提供一個注腳,而是為了獲得超越前人的基礎(chǔ)。田野政治學(xué)得以作為有特色的研究路徑,重要貢獻(xiàn)之一便是在問題研究中內(nèi)生出自己的方法。這些方法盡管有學(xué)習(xí)和借鑒,但都經(jīng)過了消化和吸收,轉(zhuǎn)換成自己獨(dú)特的研究方法。

通過田野進(jìn)行政治學(xué)研究已逐步成為共識。但是,田野研究所產(chǎn)生的成果質(zhì)量與對田野的深度發(fā)掘相關(guān)。政治學(xué)要通過現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)其背后的內(nèi)在機(jī)理。這種內(nèi)在機(jī)理掩藏在表象的深層。只有進(jìn)入深層才能發(fā)現(xiàn)其事物的內(nèi)在特性。·37·當(dāng)下,華中師范大學(xué)中國農(nóng)村研究院正在進(jìn)行的“三百觀察”(百村觀察、百家社區(qū)觀察、百個司法所觀察)大型調(diào)查項目就是在已有基礎(chǔ)上對田野調(diào)查的進(jìn)一步深化和擴(kuò)展。徐勇強(qiáng)調(diào),進(jìn)入21世紀(jì),中國不僅要完成農(nóng)業(yè)文明國家向工業(yè)文明國家的轉(zhuǎn)變,而且要實現(xiàn)由一個地區(qū)性大國向世界性大國的變革,由此對農(nóng)村調(diào)查提出了更高的要求和期待。在21世紀(jì)農(nóng)村調(diào)查中,要加強(qiáng)基礎(chǔ)性、學(xué)理性、區(qū)域性、系統(tǒng)性、主體性、傳承性和比較性調(diào)查。

(三)產(chǎn)生田野學(xué)派的學(xué)派自覺

一個學(xué)派的形成,是一個由不自覺到自覺的長期接續(xù)努力的過程。華中師范大學(xué)的政治學(xué)從村民自治研究開始,成為將政治學(xué)由殿堂引入田野的先行者,且一直將實證調(diào)查作為基本方法,從未中斷,不斷深化。田野政治學(xué)一開始并沒有學(xué)派自覺,只是基于田野調(diào)查研究形成獨(dú)特風(fēng)格。經(jīng)歷了三十多年持續(xù)不斷的田野調(diào)查和研究,隨著近年來國家提出建設(shè)中國特色、中國風(fēng)格、中國氣派的哲學(xué)社會科學(xué),學(xué)派自覺才得以萌生,政治學(xué)“田野學(xué)派”的雛形才開始顯現(xiàn)。

社會科學(xué)是對人的研究,對人的研究也有不同路徑。從政治學(xué)角度看,表現(xiàn)出兩種取向:一是以抽象的人民整體為對象的制度建構(gòu);二是以歷史與社會關(guān)系中的具體的人為對象的行為模式研究。政治學(xué)“田野學(xué)派”主要是后一種取向。在研究方法方面,該學(xué)派以田野調(diào)查為主要方法。方法服從于研究對象。要研究歷史與社會關(guān)系中的具體的人及其行為模式,就要對具體的人及其處境進(jìn)行實際考察,在大量調(diào)查基礎(chǔ)上形成觀點(diǎn)。

從根本上說,中國政治學(xué)的“田野學(xué)派”是生長在中國大地上的一個研究學(xué)派,是相對于傳統(tǒng)政治學(xué)規(guī)范研究而言的。其主要使命是盡可能運(yùn)用社會調(diào)查的方法,去發(fā)現(xiàn)大量被遮蔽或迅速變化著的事實現(xiàn)象,去尋找事實現(xiàn)象之間的聯(lián)系,并通過這種聯(lián)系進(jìn)一步深化人們對政治問題的認(rèn)識。它與規(guī)范研究盡管在出發(fā)點(diǎn)和方法上有所不同,但目的是一樣的,都是為了推進(jìn)政治學(xué)科發(fā)展。它研究制度下的人,但不排斥制度,且將制度作為對人的研究的重要基點(diǎn)。

隨著政治學(xué)的恢復(fù),政治學(xué)學(xué)者的視野開始從文本走了出來,運(yùn)用社會調(diào)查的方法,關(guān)注“是什么”的問題。而村民自治研究能夠持續(xù)地將政治學(xué)研究由文本帶向田野。村民自治是中國農(nóng)村改革中出現(xiàn)的一種新型制度。與其他制度不同,這一制度的實施者是億萬農(nóng)民,因而又是全新的政治實踐。對村民自治的研究,促使一些學(xué)者走出文本,深入農(nóng)村田野。進(jìn)入田野之后使得研究者發(fā)現(xiàn)大量與書本不一樣的事實。從田野事實出發(fā)而不是從書本出發(fā),極大地拓寬了政治學(xué)研究的視野。于是以歷史與社會關(guān)系中的具體的人為對象,從事實出發(fā)的政治學(xué)“田野學(xué)派”呼之欲出!

學(xué)派是學(xué)術(shù)興旺的標(biāo)志,也是學(xué)術(shù)分工的要求。通過構(gòu)建學(xué)派,可以在比較辨析中不斷深入推進(jìn)學(xué)科發(fā)展,提高知識增量,開拓認(rèn)識視角。現(xiàn)代社會是一個分工和專業(yè)化的社會。只有通過專業(yè)化分工,才能將一件事做精。學(xué)術(shù)發(fā)展也是如此。更重要的是,由于中國政治學(xué)起步較晚,在相當(dāng)長時間里主要是搭建學(xué)科建設(shè)的基本框架,還未形成自己的學(xué)術(shù)自主性。大量豐富生動的政治事實為既有的理論所遮蔽。只有借助從事實出發(fā)的研究方法,才能在發(fā)現(xiàn)事實中形成自己的原創(chuàng)性理論,強(qiáng)化學(xué)術(shù)自主性。政治學(xué)“田野學(xué)派”的崛起,有助于中國政治學(xué)的發(fā)展。

當(dāng)然,學(xué)派的形成是長期努力的過程。作為成熟的學(xué)派,至少有兩個標(biāo)志。一是有源流。學(xué)派是對過往思想的傳承,總要從過往思想中汲取營養(yǎng)。任何學(xué)問都不可能憑空而來,自說自話,總是在前人基礎(chǔ)上有所前進(jìn)、有所創(chuàng)造,這樣的學(xué)派才會延續(xù)下去。因為后人總是在前人的思想中汲取知識和智慧源泉。二是有自己的核心觀點(diǎn)和方法。學(xué)派具有相對性,總是相對某種理論或方法而言的。如經(jīng)濟(jì)學(xué)的“奧地利學(xué)派”強(qiáng)調(diào)市場的功能,注重理論建構(gòu);“芝加哥學(xué)派”認(rèn)為政府也不可或缺,注重經(jīng)驗事實。學(xué)派不是幫派,也不是政治立場,而是以共同的學(xué)術(shù)觀點(diǎn)和方法為紐帶的學(xué)術(shù)共同體。只有建立在共同認(rèn)可的價值和方法基礎(chǔ)上的學(xué)派才能延續(xù),并獨(dú)樹一幟。

政治學(xué)“田野學(xué)派”有兩個基本特點(diǎn)。一是在研究對象方面更關(guān)注整體性、一般性、抽象性之下的部分性、特殊性、具體性。不是從整體的、一般的宏觀制度的角度研究政治問題,而是將政治問題置于特定的歷史條件下進(jìn)行具體分析。因此,在思想源流方面,特別重視馬克思主義以歷史與社會關(guān)系中的人為出發(fā)點(diǎn),從自然歷史進(jìn)程中考察國家、國家治理及其相應(yīng)的政治問題。二是在研究方法方面強(qiáng)調(diào)從事實出發(fā),以事實為據(jù),從事實抽象理論,從事實的關(guān)聯(lián)性推導(dǎo)結(jié)論,而不是純粹的理論演繹。因此,在思想源流方面汲取亞里士多德、孔德及行為主義從事實出發(fā),以事實為據(jù)的方法。

學(xué)術(shù)是天下共享的公器。學(xué)派只是學(xué)人基于學(xué)術(shù)分工,相對偏重,揚(yáng)長避短,多方著力,共同推動學(xué)術(shù)發(fā)展的需要。因此,學(xué)派有自己的相對獨(dú)立性,同時也要并必須廣泛汲取各種思想營養(yǎng)。政治學(xué)“田野學(xué)派”關(guān)注“形而下”的部分性、特殊性、具體性,但是以把握和了解“形而上”的整體性、一般性、抽象性為前提。如果不能從整體上把握和了解國家的一般特征,就很難了解和把握國家整體之下的部分的特殊屬性。政治學(xué)“田野學(xué)派”強(qiáng)調(diào)從事實出發(fā),以事實為據(jù),但不排斥價值與規(guī)范,相反要在充分了解價值與規(guī)范基礎(chǔ)上才能更好把握事實,認(rèn)識事實,并通過掌握事實與既有理論對話。這樣的從事實出發(fā)、以事實為據(jù)的研究才有價值,否則就只是事實的“搬運(yùn)者”,從而大大弱化研究功效。這恰恰是與從事實出發(fā),以事實為據(jù)的學(xué)派追求的可靠性、可用性和準(zhǔn)確性的目的背道而馳。

從根本上說,中國政治學(xué)的“田野學(xué)派”是生長在中國大地上的一個研究學(xué)派,是相對于傳統(tǒng)政治學(xué)規(guī)范研究而言的。其主要使命是盡可能運(yùn)用社會調(diào)查的方法,去發(fā)現(xiàn)大量被遮蔽或迅速變化著的事實現(xiàn)象,去尋找事實現(xiàn)象之間的聯(lián)系,并通過這種聯(lián)系進(jìn)一步深化人們對政治問題的認(rèn)識。它與規(guī)范研究盡管在出發(fā)點(diǎn)和方法上有所不同,但目的是一樣的,都是為了推進(jìn)政治學(xué)科的發(fā)展,可以說是殊途同歸。它要研究制度下的人,但不排斥制度,且將制度作為人的研究的重要基點(diǎn)。

《政治學(xué)“田野學(xué)派”的崛起》一文是田野政治學(xué)進(jìn)入自覺的標(biāo)志。但人們對如何將田野與政治學(xué)關(guān)聯(lián)起來的認(rèn)識有所不同。只是由于長時間的積累,田野政治學(xué)的路徑和身份已為學(xué)界所熟悉。20 20年8月2 6日的《中國社會科學(xué)報》在頭版刊登題目為《基于田野實踐構(gòu)建中國政治學(xué)理論》的長文,對于田野政治學(xué)的構(gòu)建作了專門介紹。20 20年9月,為了進(jìn)一步強(qiáng)化學(xué)術(shù)標(biāo)識,“田野政治學(xué)”公眾號得以推出。這是“田野政治學(xué)”作為一種學(xué)術(shù)路徑和認(rèn)同這一路徑的學(xué)術(shù)共同體的正式身份標(biāo)識。為了使這一身份標(biāo)識更為明確,相關(guān)人員經(jīng)過討論達(dá)成“田野政治學(xué)”的幾項基本共識。

一是田野政治學(xué)要有明確的內(nèi)涵和清晰的界定,簡而言之即“有學(xué)術(shù)關(guān)懷的田野調(diào)查,以田野調(diào)查為基礎(chǔ)的原創(chuàng)性理論”。首先,田野調(diào)查為學(xué)術(shù)研究的基礎(chǔ),這是一個基本共識。在這樣一個共識之下,田野政治學(xué)可以分為不同的分支和主題。其次,田野政治學(xué)強(qiáng)調(diào)唯一性和不可替代性。要注意與實證政治學(xué)的關(guān)系。田野政治學(xué)更加強(qiáng)調(diào)田野的現(xiàn)場感和學(xué)術(shù)研究的田野思維,現(xiàn)場感提供學(xué)術(shù)研究的靈感,一手材料和田野思維,是學(xué)術(shù)研究的基礎(chǔ)。在此要求下,田野政治學(xué)將是一個開放的學(xué)術(shù)共同體,并不局限于我們自己所做的調(diào)查及研究。最后,田野政治學(xué)一定不能忘記政治學(xué)的學(xué)科屬性。我們做了大量調(diào)查,比如家戶制,積累了數(shù)億字的家戶口述材料,如果不能提煉到國家形態(tài)的層面上,就沒有學(xué)科屬性,這一點(diǎn)恰恰是大有開拓余地的。我們要用政治學(xué)的概念做研究。

二是政治學(xué)“田野學(xué)派”強(qiáng)調(diào)理論的源頭在于田野,要從田野實踐中去發(fā)現(xiàn)和研究問題并建構(gòu)理論。它要以事實現(xiàn)象為依據(jù),同時又要善于發(fā)現(xiàn)事實現(xiàn)象背后具有普遍性的邏輯,在此基礎(chǔ)上建立起超越一定事實現(xiàn)象的、具有共享性和普遍性的分析范式。下一步的研究重點(diǎn)是對調(diào)查材料進(jìn)行深度挖掘,將調(diào)查材料理論化,從調(diào)查中提煉出具有普遍性的理論。由經(jīng)驗到理論,將經(jīng)驗與理論融為一體,中間存在多種聯(lián)結(jié)機(jī)制,需要足夠的理論和方法才能對事實進(jìn)行精細(xì)加工,并從事實中提煉理論。周平教授指出,田野政治學(xué)的學(xué)術(shù)自覺,不僅體現(xiàn)出獨(dú)特的學(xué)術(shù)視野和學(xué)術(shù)遠(yuǎn)見,而且體現(xiàn)為農(nóng)村問題研究柳暗花明又一村,實現(xiàn)了農(nóng)村問題研究的升級換代,對構(gòu)建中國政治學(xué)學(xué)術(shù)體系做出了恰當(dāng)而有效的回應(yīng)。這也是中國政治學(xué)發(fā)展的新方向。

二、田野政治學(xué)的建構(gòu)

田野政治學(xué)在發(fā)展過程中為建構(gòu)具有中國特色的概念、命題、理論和話語做出了積極貢獻(xiàn),提出了一些為學(xué)界接受并產(chǎn)生重大影響的概念和理論,并通過話語建構(gòu)形成了一些可以與西方政治學(xué)理論對話的學(xué)術(shù)命題。我們需要對田野政治學(xué)在學(xué)術(shù)建構(gòu)方面所做的努力進(jìn)行一個較為全面的分析,從而有助于人們更直觀地認(rèn)識田野政治學(xué)為提升當(dāng)代中國政治學(xué)研究的主體性、學(xué)理性和原創(chuàng)性所做的努力。

(一)概念建構(gòu)

在相當(dāng)長時間里,田野政治學(xué)研究的表達(dá)方式與常規(guī)研究一樣,主要是敘事。其論著主要是敘述式的,即對研究對象的描述性表達(dá)。做田野政治學(xué),需要去了解田野事實,但了解之后,對事實不能一個個地闡述,不能一直“講故事”,而是需要用概念進(jìn)行闡釋和概括。在田野調(diào)查的基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn)事實,以事實發(fā)現(xiàn)既有理論的限度,這是必要的但也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。學(xué)術(shù)研究一方面要發(fā)現(xiàn)新的事實,另一方面更要對大量社會事實現(xiàn)象進(jìn)行歸納總結(jié),提煉出新的概念。因此,在田野調(diào)查的基礎(chǔ)上,“以具體、豐富、鮮活的事實為依據(jù),在與既有知識進(jìn)行對話、反思既有認(rèn)知的基礎(chǔ)上,通過知識再動員和邏輯再建構(gòu),提煉出新的概念,形成學(xué)理化的表達(dá),是田野政治學(xué)的概念建構(gòu)路徑”。

1.鄉(xiāng)政村治

在田野政治學(xué)發(fā)展的早期,“鄉(xiāng)政村治”是在田野調(diào)查基礎(chǔ)上提出的非常具有代表性的概念。“鄉(xiāng)政村治”最早由華中師范大學(xué)張厚安先生提出,他認(rèn)為:“‘鄉(xiāng)政村治’,鄉(xiāng)政指鄉(xiāng)一級政權(quán)(包括鎮(zhèn)政權(quán)),是國家依法設(shè)在農(nóng)村最基層一級的政權(quán)組織;村治指村民委員會是農(nóng)村最基層的群眾性自治組織。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)和村民委員會的結(jié)合,就形成了當(dāng)今有中國特色的農(nóng)村政治模式。”在他看來,“‘鄉(xiāng)政村治’,乃是在治理鄉(xiāng)村過程中形成的一種政治格局,它是我國社會主義的上層建筑并同為社會主義經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)服務(wù)。‘鄉(xiāng)政’以國家強(qiáng)制力為后盾,具有高度的行政性和一定的集權(quán)性;‘村治’則以村規(guī)民約、村民輿論為后盾,具有高度的自治性和民主性。就村治對鄉(xiāng)政的作用而言,村治是鄉(xiāng)政的基石”。“鄉(xiāng)政村治”的提出大大提升了田野政治學(xué)學(xué)者在政治學(xué)研究領(lǐng)域的影響,也為田野政治學(xué)的概念建構(gòu)奠定了基礎(chǔ)。同時,伴隨著時代發(fā)展,“鄉(xiāng)政村治”模式的局限性也更加明顯,于是又在實踐中形成了“鄉(xiāng)村民主自治”“村社協(xié)同”等模式。

2.農(nóng)民理性擴(kuò)張

在中國從落后的農(nóng)業(yè)國家發(fā)展成“世界工廠”的進(jìn)程中,農(nóng)民工功不可沒。徐勇早在20世紀(jì)90年代便開始了對農(nóng)民工的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)農(nóng)民工的生存邏輯與書本上的觀點(diǎn)有很大不同。他們主動要求加班加點(diǎn),每天工作達(dá)1 6個小時,目的是多賺點(diǎn)錢。他們的行為不僅改變著自己,也改變著家庭的命運(yùn)。支配他們行動的邏輯是長期農(nóng)業(yè)社會形成的理念,這種理念因為在工業(yè)社會能夠獲得更大收益而形成理性的擴(kuò)張。農(nóng)民工這一稱呼本身就體現(xiàn)了兩種社會交替時期的要素疊加的特點(diǎn)。他們是“中國奇跡”的創(chuàng)造者,只是沒有人從理論上加以概括。徐勇通過“農(nóng)民理性擴(kuò)張”這一概念來概括農(nóng)民工的創(chuàng)造及其行為邏輯。這也是田野政治學(xué)將歷史與社會關(guān)系中的具體的人及其行為模式作為研究對象的學(xué)術(shù)自覺的起點(diǎn)。

3.“家戶制”與“家戶國家”

中國數(shù)千年來都是以一家一戶為基本單位。農(nóng)村改革的核心內(nèi)容便是包產(chǎn)到戶,實行以家庭為單位的責(zé)任制。我們開展農(nóng)村調(diào)查,用的是“進(jìn)村入戶”方法。在這一過程中,徐勇用“家戶制”概念來概括中國農(nóng)村社會的基本特性,以與西歐的莊園制、俄國和印度的村社制、非洲的部落制相區(qū)別。中國不僅創(chuàng)造了燦爛的農(nóng)業(yè)文明,也創(chuàng)造了世界上特有的農(nóng)村基礎(chǔ)制度。中國這個國家就是由無數(shù)個家戶組合而成的。鄧大才、任路、黃振華、陳明等人將家戶制這一概念延伸到政治學(xué)領(lǐng)域,提出了“家戶國家”的概念,將“家戶”作為國家治理和國家治理現(xiàn)代化的基礎(chǔ)。

4.小農(nóng)韌性與韌性國家

中國在歷史上長期是以家戶小農(nóng)為基本單位的。小農(nóng)既有規(guī)模小而產(chǎn)生的脆弱性,也有在艱難困苦環(huán)境下頑強(qiáng)生存發(fā)展的韌性,只是后者在理論上被遮蔽了。在大規(guī)模田野調(diào)查中感受和體驗了小農(nóng)自強(qiáng)不息的堅韌性。之后,在深度田野調(diào)查基礎(chǔ)上陳軍亞提出了“韌性小農(nóng)”的概念。這種堅韌性來自農(nóng)民對自由的理解。近代西方強(qiáng)調(diào)自由即權(quán)利,是人應(yīng)當(dāng)擁有的。而傳統(tǒng)中國農(nóng)民理解的自由是責(zé)任。只有履行對家庭、對祖先、對國家的責(zé)任才能達(dá)到自由狀態(tài),強(qiáng)調(diào)的是付出與收獲的對等性。正是這種生生不息的責(zé)任支撐著一個大型文明體的延續(xù),也形塑了中國的特性,即韌性國家。西方政治學(xué)學(xué)者用“威權(quán)韌性”來概括中國,不僅帶有極大的偏見,而且缺乏對韌性的進(jìn)一步解釋,沒有認(rèn)識到中國的國家韌性有深厚的歷史和社會根源。

5.祖賦人權(quán)與歷史權(quán)利

在南方農(nóng)村調(diào)查時我們發(fā)現(xiàn)大量地方還保留著祠堂,一個村的人圍繞祠堂而生存,所有村民都是同姓。他們憑借著與同一祖宗的聯(lián)系而獲得相應(yīng)的資格、權(quán)利、地位和責(zé)任。這種現(xiàn)象是近代西方政治學(xué)流行的“天賦人權(quán)”這一概念無法概括的。為此,徐勇用“祖賦人權(quán)”這一概念加以概括。這一概念強(qiáng)調(diào)人的權(quán)利不是建構(gòu)的,而是歷史形成的。人是歷史與社會關(guān)系中的人,人的權(quán)利與歷史有極強(qiáng)的關(guān)聯(lián)。“祖賦人權(quán)”意味著過去、現(xiàn)在與未來的聯(lián)結(jié)。只有對歷史做出貢獻(xiàn)才能取得相應(yīng)的資格和權(quán)利。這種權(quán)利是歷史權(quán)利,也是集體權(quán)利;是個人權(quán)利,也是個人責(zé)任。

田野政治學(xué)對本土概念的挖掘進(jìn)一步堅定了徐勇“用中國事實定義中國政治”的決心。田野政治學(xué)在概念建構(gòu)方面已經(jīng)走出了堅實的步伐,利用田野調(diào)查獲得的原汁原味的中國經(jīng)驗提出了若干已經(jīng)在學(xué)界產(chǎn)生重要影響的概念,并形成了概念建構(gòu)的自覺。景躍進(jìn)教授指出,徐勇教授系統(tǒng)建構(gòu)的田野政治學(xué)概念能否經(jīng)得起時間的考驗,現(xiàn)在尚不能做出最終判斷。不管結(jié)果如何,其概念建構(gòu)的努力值得充分肯定。郭忠華教授認(rèn)為,從中國事實出發(fā),從本土政治概念與政治學(xué)的概念之樹的關(guān)系角度衡量,田野政治學(xué)盡管完全立足于本土事實,但它為后者開辟了一個新的知識領(lǐng)域,使政治學(xué)的概念之樹上生長出一個基于田野經(jīng)驗的概念分支。這一分支的果實盡管最初主要來自中國,但也可以為其他國家的田野政治提供啟示,并為它們所補(bǔ)充和更新。從這一角度而言,它不僅有助于促進(jìn)本土政治學(xué)概念體系的構(gòu)建,增強(qiáng)中國政治學(xué)的自主性,而且有助于國際社會更好地理解中國。

(二)理論建構(gòu)

理論是以特定概念、命題、原理和價值為基礎(chǔ)建立起來的一種抽象的知識體系。田野政治學(xué)在實現(xiàn)了由“殿堂”到“田野”的同時,也需要從“田野”走向“殿堂”,將實踐經(jīng)驗上升為理論。因此,田野政治學(xué)不僅要關(guān)注“是什么”,更要解釋“為什么”。要貢獻(xiàn)出中國自己的學(xué)術(shù)理論,必須要根據(jù)中國實踐和中國經(jīng)驗,突破固有的思維方式、研究范式和話語體系,進(jìn)行政治學(xué)研究范式的創(chuàng)新。田野政治學(xué)從中國事實出發(fā)建構(gòu)了一系列獨(dú)具中國特色的政治學(xué)理論,從而極大地提升了該研究路徑在國內(nèi)學(xué)術(shù)界的影響。

1.“草根民主”理論

如果說市民改變了西方國家,那么,農(nóng)民則改變了當(dāng)代中國;在農(nóng)民群眾和基層干部構(gòu)成的基層社會的推動下,超越了農(nóng)民政治行為的經(jīng)典模式,形成了特有的創(chuàng)造性政治。這是中國實踐和中國經(jīng)驗對人類政治發(fā)展進(jìn)程的重要貢獻(xiàn),同時也需要創(chuàng)造新的理論,特別是對新的分析范式加以概括和解釋。

人民公社體制廢除后,在農(nóng)村基層實行什么樣的治理體制存在爭議。一種思路是加強(qiáng)自上而下的行政管理;另一種思路是強(qiáng)化村民自治。后者以當(dāng)時的全國人大常委會委員長彭真為代表。在彭真看來,10億人民如何行使民主權(quán)利,當(dāng)家作主,這是一個根本問題。其最基本的兩個方面是:一方面,10億人民通過他們選出的代表組成全國人大和地方各級人大,行使管理國家的權(quán)力;另一方面,在基層實行群眾自治,群眾自己的事情由群眾自己依法去辦,由群眾自己直接行使民主權(quán)利。由于中國農(nóng)村村民自治能夠較為充分地體現(xiàn)民主化、制度化的基本精神,一經(jīng)出現(xiàn)便顯示出生命力,便成為國家法律制度安排和群眾自主參與、上下結(jié)合的民主實踐活動。在深入考察村民自治這一具有中國特色的民主形式的基礎(chǔ)上,徐勇提出了“草根民主”的理論。之所以將村民自治定義為“草根民主”,就在于它有根基,是內(nèi)在于中國社會土壤的民主。它植根于社會經(jīng)濟(jì)和心理結(jié)構(gòu)之中,使民主的理念得以深入廣大的農(nóng)村民眾。村民自治只是社會形態(tài)的民主,而不是國家形態(tài)的民主。村民自治的形式示范效應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其實質(zhì)性。

實際上,村民自治最重要的價值就是在民主化進(jìn)程中,建立起一系列民主規(guī)則和程序,并通過形式化民主訓(xùn)練民眾,使民眾得以運(yùn)用民主方式爭取和維護(hù)自己的權(quán)益,從而不斷賦予民主以真實內(nèi)容。一旦儀式固化為習(xí)慣,成為日常的生活方式,民主才是真正不可逆轉(zhuǎn)的。隨著經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展,民主化的外部條件日趨成熟,民主化進(jìn)程便可以順利實現(xiàn)由形式到實體的轉(zhuǎn)換。進(jìn)入21世紀(jì)之后,徐勇及其研究團(tuán)隊對村民自治在內(nèi)的基層民主問題進(jìn)行了大量研究,出版了《基層民主發(fā)展的途徑與機(jī)制》《中國農(nóng)村村民自治有效實現(xiàn)形式研究》《鄉(xiāng)村治理的中國根基與變遷》等著作,發(fā)表了大量論文,不斷深化了村民自治研究。

作為一種民主形式的村民自治生不逢時,其成長過程正是中國“三農(nóng)”問題最為突出的時期,村民自治的弱小性和粗糙性暴露無遺,選舉導(dǎo)向的“草根民主”遭遇挫折,甚至水土不服。民主的話語讓位于治理的話語,村民自治的話語讓位于鄉(xiāng)村治理的話語。強(qiáng)調(diào)治理,但無須將民主與治理割裂開來,更不能對立起來。中國的治理最鮮明的特征之一是體現(xiàn)人民主體地位。人民中心不過是民主的另一種表述。離開了人民主體和人民中心的治理并不是理想的治理,甚至可能是“惡治”。因而在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中要“找回自治”并“回歸自治”,不斷探索村民自治的有效實現(xiàn)形式,建構(gòu)多層次、多類型、多樣式的村民自治體系。實際上,對于村民自治而言,民主與治理并不是分離和對立的。無論是基層民主,還是有效治理,最終都要體現(xiàn)為廣大村民根本利益的實現(xiàn),都要求作為政治主體的廣大村民的積極參與。

在中國,市場化進(jìn)程容易,民主化進(jìn)程艱難,后者的制約因素更多,且不同國家有不同的實現(xiàn)形式。中國特色社會主義民主政治仍然是一個有待探索的課題,村民自治只是一個小小的實驗,但其中內(nèi)蘊(yùn)的基本價值則具有穿越時空的意義。

2.“農(nóng)民性”理論

21世紀(jì)第一個十年,中國迅速崛起,創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“中國奇跡”。要理解“中國奇跡”,必須理解中國農(nóng)民;要理解農(nóng)民,必須理解“農(nóng)民性”。基于田野調(diào)查的資料,徐勇提出了“農(nóng)民性”理論。

在田野調(diào)查的過程中,徐勇首先提出了“社會化小農(nóng)”的概念。農(nóng)戶是認(rèn)識農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的鑰匙,是理解和分析小農(nóng)社會的基礎(chǔ)。當(dāng)今中國農(nóng)村和農(nóng)民處于一個社會化程度高、經(jīng)營規(guī)模相對較小,且將長期存在的“社會化小農(nóng)”時期,它有別于傳統(tǒng)小農(nóng)、商品小農(nóng)和理性小農(nóng)。這一時期是農(nóng)戶內(nèi)部急劇變化,農(nóng)民打破思維定式、突破身份歧視、沖破地域束縛演化成為社會化、公民化的國民體系成員,獲取國民待遇的關(guān)鍵時期。“社會化小農(nóng)”的性質(zhì)、時期、形態(tài)定位,將為政府對農(nóng)民國民待遇的制度安排、農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)等政策選擇提供充分的理論依據(jù)。

與此同時,隨著田野調(diào)查的深入,逐漸發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)社會中的理性小農(nóng)也在現(xiàn)代化的過程中發(fā)生了轉(zhuǎn)變,于是徐勇提出“農(nóng)民理性擴(kuò)張”這一概念來進(jìn)行分析。在改革開放前,中國主要是農(nóng)業(yè)社會。農(nóng)民理性與農(nóng)業(yè)社會是相匹配的,其作用也是有限的,主要適應(yīng)于生存的需要,或者說是生存理性。改革開放后,中國走向工商業(yè)社會,二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不僅更為明顯,更重要的是處于結(jié)構(gòu)性開放狀態(tài),農(nóng)民可以自由跨越經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),向非農(nóng)領(lǐng)域流動。農(nóng)民面對的工商業(yè)社會是一個全新的世界。在別國已成熟的工商業(yè)社會及其理性原則,對于中國農(nóng)民則十分陌生。而農(nóng)民闖入或者卷入這一陌生世界之時,仍然會按照其在農(nóng)業(yè)社會形成的理性行事。農(nóng)民理性的優(yōu)質(zhì)因素與現(xiàn)代工商業(yè)社會的優(yōu)質(zhì)因素的有機(jī)結(jié)合,會釋放出傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會和現(xiàn)代工商業(yè)社會都未有的巨大能量,產(chǎn)生“疊加優(yōu)勢”。農(nóng)民理性正是在這一起承轉(zhuǎn)合的歷史關(guān)節(jié)點(diǎn)上得以擴(kuò)張,由生存理性擴(kuò)展為發(fā)展理性,從而成就了“中國奇跡”。由此,農(nóng)民這一具體的行為主體與國家進(jìn)程被聯(lián)系起來。

然而要理解中國社會的穩(wěn)定性和延續(xù)性,單靠農(nóng)民理性是難以解釋的,于是在田野調(diào)查基礎(chǔ)上又提出了“韌性小農(nóng)”“家戶小農(nóng)”等概念。小農(nóng)戶有其脆弱性的一面,但更有頑強(qiáng)的生命活力,表現(xiàn)為一種有內(nèi)在發(fā)展動力,能夠靈活適應(yīng)外部環(huán)境,不斷吸納外部能量,從而實現(xiàn)再生和延續(xù)的韌性,是一種“韌性小農(nóng)”。同時在家戶制傳統(tǒng)下,也形成了家戶小農(nóng)的特點(diǎn),具有韌性特質(zhì)的家戶小農(nóng),為國家形態(tài)的演進(jìn)提供了延續(xù)和穩(wěn)定的機(jī)制,包括小規(guī)模生產(chǎn)的適應(yīng)機(jī)制、對國家政權(quán)低度依賴所形成的自組織機(jī)制、基于血緣延續(xù)的穩(wěn)定機(jī)制等。

實際上,田野調(diào)查基礎(chǔ)上提出的“社會化小農(nóng)”“韌性小農(nóng)”“家戶小農(nóng)”“農(nóng)民理性的擴(kuò)張”等概念歸根結(jié)底其實都是對“農(nóng)民性”某一方面的表達(dá)。整個20世紀(jì),可以說是一個國家改造農(nóng)民社會的世紀(jì)。現(xiàn)代國家對農(nóng)村社會的整合,從根本上說是對“農(nóng)民性”的改造,以使具有深厚歷史根基地分散農(nóng)民能夠與現(xiàn)代社會連為一體,成為現(xiàn)代國家組織體系的成員。鄉(xiāng)村整合既是國家意志的產(chǎn)物,也包括農(nóng)民的反應(yīng),是國家與農(nóng)民的互動過程。首先,農(nóng)民作為具體的人,受生存理性的支配;其次,來自農(nóng)民經(jīng)驗的悠久鄉(xiāng)村傳統(tǒng)具有強(qiáng)大支配力;再次,現(xiàn)代化的社會動員賦予農(nóng)民的主體性和反抗權(quán)利;最后,市場化和社會化催生了農(nóng)民的現(xiàn)代性。因此,在現(xiàn)代國家建構(gòu)的過程中,農(nóng)民的國家化和國家的農(nóng)民性是一個雙向和變動的過程。理解了中國在現(xiàn)代國家建構(gòu)進(jìn)程中的“農(nóng)民性”,才能對中國的歷史與現(xiàn)實有一個更加準(zhǔn)確的把握。

3.“國家化”理論

國家化的概念出于現(xiàn)代國家理論,具有鮮明的現(xiàn)代取向。徐勇試圖通過這一概念來解釋和理解20世紀(jì)以來的國家形態(tài)轉(zhuǎn)變,并將“三農(nóng)”問題的解決和鄉(xiāng)村治理的轉(zhuǎn)變置于這一框架之中,從而建立起田野基層與國家上層的關(guān)聯(lián)。在概念建構(gòu)的過程中,也形成了田野政治學(xué)中的“國家化”理論。

自20世紀(jì)80年代開始,中國進(jìn)入大規(guī)模現(xiàn)代化進(jìn)程之中。現(xiàn)代化在政治領(lǐng)域的反映,便是現(xiàn)代國家的建構(gòu)。西方在現(xiàn)代化進(jìn)程中處于領(lǐng)先地位,并形成了比較系統(tǒng)的現(xiàn)代國家理論。隨著對外開放,現(xiàn)代國家理論也傳入中國學(xué)界。這一理論對于理解現(xiàn)代化進(jìn)程中的中國政治具有啟發(fā)意義,但也存在一定限度。早在2003年發(fā)表的《現(xiàn)代國家建構(gòu)中的非均衡性和自主性分析》一文中,徐勇就提出了“國家化”的概念。文章指出:在現(xiàn)代政治共同體中,國家無疑居于中心地位。這是由現(xiàn)代化造成的。以往,人們理解現(xiàn)代化僅僅是從時間上度量,很少關(guān)注空間因素。其實,現(xiàn)代化不僅是由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會向現(xiàn)代工業(yè)社會的轉(zhuǎn)變過程,而且是由一個分散、互不聯(lián)系的地方性社會走向現(xiàn)代整體國家的過程,這就是國家化,或者說國家的一體化。國家化作為一個過程,標(biāo)志著國家整體和代表國家主權(quán)的中央權(quán)威日益深入地滲透于主權(quán)國家領(lǐng)域,并支配整體社會。

從田野中觀察國家,使我們發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)國家在各個地方的表現(xiàn)有很大的差異性,有的直接受到國家權(quán)力的支配,還有相當(dāng)多的地方,國家權(quán)力若有若無。中國正是在這樣的基礎(chǔ)上進(jìn)行現(xiàn)代國家建構(gòu),其路徑和方式有很大差異。中國的現(xiàn)代國家建構(gòu)與西歐有很大差別:一是中國的現(xiàn)代國家建構(gòu)之前,已存在完整的國家形態(tài),國家權(quán)力機(jī)器發(fā)達(dá)。而西歐的現(xiàn)代國家建構(gòu)是建立在封建社會的“空地”上,權(quán)力主要散落在封建領(lǐng)主莊園中。現(xiàn)代國家建構(gòu)就是將分散的權(quán)力集中于國家之手。二是中國很早就有了地域遼闊的政治統(tǒng)一體,國家通過中心權(quán)力對其他地域進(jìn)行滲透和整合。從國家一出現(xiàn),便開始了這一過程。而西歐只是隨著封建社會的替代才建立起統(tǒng)一的國家,并有了國家權(quán)力向社會的滲透。從比較分析的維度來看,不僅根據(jù)西歐經(jīng)驗形成的現(xiàn)代國家建構(gòu)理論不適用于中國實際,而且之前基于現(xiàn)代國家建構(gòu)理論形成的“國家化”概念也存在缺陷。

于是,對原有的“國家化”理論加以擴(kuò)展,這就是“國家化”不僅存在于現(xiàn)代國家建構(gòu)時期,而且存在于自國家產(chǎn)生之后。當(dāng)氏族社會為國家所替代,便開始了將不同于民族性的國家性擴(kuò)展到國家地域的進(jìn)程。在《國家化、民族性與區(qū)域治理——基于歷史中國經(jīng)驗的分析框架》一文中,徐勇對“國家化”做了新的界定:“國家化是人們超越血緣氏族組織,設(shè)立國家政權(quán)并利用國家政權(quán)的力量推動組成社會的人們獲得國家性的過程。包括人們由一般的社會成員成為國家居民的過程和人們在國家權(quán)力體系中獲得其地位的過程。這一過程體現(xiàn)為國家整合或者國家的一體化,即將異質(zhì)化的人群整合到國家體系中,并獲得國家的統(tǒng)一性。國家化是一個歷史過程概念,有助于認(rèn)識國家演化的過程性、層次性和類型性。它包括兩個不可分離的過程:一是人們從社會走向國家,以國家形態(tài)存在的過程;二是國家政權(quán)將人們整合到國家體系中的過程。國家化是對國家性的過程概括。”將與現(xiàn)代國家建構(gòu)相提并論的“國家化”擴(kuò)展到國家一產(chǎn)生便開始有了“國家化”,更具有包容性,也更能解釋中國的國家進(jìn)程。在中國,現(xiàn)代國家建構(gòu)是在一個農(nóng)民人口占多數(shù)的社會基礎(chǔ)上開啟的,這決定了中國的現(xiàn)代國家建構(gòu)具有自身的特點(diǎn),如何處理與農(nóng)民的關(guān)系成為最突出的任務(wù)之一,并構(gòu)成了復(fù)雜的政治過程。這一思想集中體現(xiàn)在《國家化、農(nóng)民性與鄉(xiāng)村整合》一書中。

“國家化”如今已經(jīng)成為田野政治學(xué)的一種理論與方法。“‘國家化’理論作為以中國現(xiàn)代國家建構(gòu)歷程為對象的田野政治學(xué)研究,形成對現(xiàn)代國家理論的反思,同時,‘國家化’理論建立起國家與農(nóng)村關(guān)系研究的基本維度和路徑方法,對當(dāng)前農(nóng)村研究有著啟發(fā)意義。”通過這一理論與方法有助于從政治學(xué)的學(xué)理上回應(yīng)現(xiàn)代化與農(nóng)村農(nóng)民關(guān)系的課題,研究處于自然狀態(tài)下的傳統(tǒng)農(nóng)村農(nóng)民,如何轉(zhuǎn)變?yōu)閲倚螒B(tài)下的現(xiàn)代農(nóng)村農(nóng)民,其間有哪些機(jī)制和方式,會產(chǎn)生什么反應(yīng),由此可以進(jìn)一步開拓和豐富現(xiàn)代國家建構(gòu)理論。畢竟豐富的中國事實和經(jīng)驗是原有的理論所沒有和難以概括的。基于中國事實和經(jīng)驗,可以對原有理論進(jìn)行原創(chuàng)性開拓。

4.“家戶”理論

農(nóng)民特性不是與生俱來的,也不是永遠(yuǎn)不變的,它是歷史與社會關(guān)系的產(chǎn)物。而特定的歷史和社會關(guān)系會以相應(yīng)的組織形態(tài)表現(xiàn)出來。中國農(nóng)民的創(chuàng)造性、理性、韌性來源于家戶制度。田野政治學(xué)以“包產(chǎn)到戶”為線索,在理論爭論的背景下進(jìn)行實地調(diào)查,將“一家一戶”問題學(xué)理化,建構(gòu)起家戶制這一農(nóng)村本體制度。通過“家戶制”這一鑰匙,可以深度理解農(nóng)民行為,理解中國農(nóng)村社會,進(jìn)而理解中國的國家特性和進(jìn)程。田野政治學(xué)的一個重要貢獻(xiàn),就是創(chuàng)建了“家戶制”這一學(xué)術(shù)概念,并將其帶入中國的文明和國家進(jìn)程研究,進(jìn)行理論表達(dá)。“家戶”理論是田野政治學(xué)理論構(gòu)建中的一個重要理論,其理論基礎(chǔ)是中國在傳統(tǒng)社會中形成的家戶傳統(tǒng),以及在此基礎(chǔ)上形成的家戶小農(nóng)和家戶國家。

在東方國家的本源型傳統(tǒng)中,不同于俄國和印度的村社制,中國是家戶制,并在此基礎(chǔ)上形成獨(dú)特的中國農(nóng)村發(fā)展道路。在中國農(nóng)村發(fā)展進(jìn)程中,盡管家戶制一度被拋棄,但仍構(gòu)成當(dāng)下及未來農(nóng)村發(fā)展的制度底色。在當(dāng)下及未來的中國農(nóng)村發(fā)展中,需要高度重視和深入挖掘這一基礎(chǔ)性制度和本源型傳統(tǒng),在傳統(tǒng)與現(xiàn)代之間建立起必要的關(guān)聯(lián),才能形成具有中國特色的發(fā)展道路。“家戶制”的提出不僅是農(nóng)村研究基礎(chǔ)理論領(lǐng)域的一個重要進(jìn)展,更重要的是將家戶帶入中國國家進(jìn)程的研究,從而將田野與政治學(xué)直接聯(lián)系起來。

2015年華中師范大學(xué)中國農(nóng)村研究院啟動的“深度中國調(diào)查”中專門設(shè)計了以家戶為單位的調(diào)查,并在深度田野調(diào)查的基礎(chǔ)上豐富了“家戶”理論。任路的研究認(rèn)為,與西方國家基于“莊園制”的國家橫向治理結(jié)構(gòu)原型及其演化邏輯不同,中國的國家治理表現(xiàn)為縱橫治理結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)原型來自本源性的“家戶制”。在此基礎(chǔ)上,任路提出了“家戶國家”的概念,他認(rèn)為與“郡縣國家”側(cè)重于宏觀制度框架相比,“家戶國家”突出中國傳統(tǒng)社會的國家治理結(jié)構(gòu)來自小農(nóng)社會的底色,將“家”與“戶”兩個不同性質(zhì)的單元合為一體,形成以“家”為基點(diǎn)的國家橫向治理結(jié)構(gòu)和以“戶”為基點(diǎn)的國家縱向治理結(jié)構(gòu),構(gòu)成傳統(tǒng)國家縱橫治理結(jié)構(gòu)的社會根基。近代以后,隨著個體主義的興起和政府權(quán)力的介入,典型意義上的家戶國家趨于消解。然而,作為一種重要的文化模式或制度“基因”,“家戶制”并不會被完全取代,而是在相當(dāng)程度上延續(xù),并成為影響中國國家與社會治理的重要因素。從傳統(tǒng)中國的社會根基來看,中國的歷史也是在家戶小農(nóng)的社會基礎(chǔ)上長期演化發(fā)展而來的。作為基本政治社會單位的家戶小農(nóng),國家韌性也是從小農(nóng)韌性中生長出來的。而“家戶國家”和“家戶小農(nóng)”也構(gòu)成了“家戶”理論中的重要分析概念。

當(dāng)然,“家戶制”是在中國歷史進(jìn)程中產(chǎn)生,并發(fā)生變化的。中國農(nóng)村社會組織制度經(jīng)歷了傳統(tǒng)家戶制、公社制、家庭承包制的依次變遷。這三種制度的公平與效率的表現(xiàn)形式不一,分別表現(xiàn)為“有效率缺公平”“強(qiáng)公平弱效率”“強(qiáng)效率弱公平”,由此導(dǎo)致農(nóng)村社會持續(xù)不斷又環(huán)環(huán)相扣的制度變遷。伴隨現(xiàn)代化進(jìn)程,需要在歷史延續(xù)性基礎(chǔ)上建立現(xiàn)代家戶制,以“提效率增公平”。與此同時,家戶制傳統(tǒng)同當(dāng)前中國農(nóng)村市場化進(jìn)程很好地嵌入在一起,呈現(xiàn)出明顯的家戶主義形態(tài),形塑著當(dāng)前中國農(nóng)村治理與政治實踐,具體表現(xiàn)為:在當(dāng)代農(nóng)村社會中,農(nóng)民的基本行動與認(rèn)同單位仍然是家戶,其行為動機(jī)是追求家戶利益,奉行家戶利益至上,在形態(tài)上表現(xiàn)為家戶主義;這種家戶主義邏輯,形塑了當(dāng)代中國農(nóng)村治理與政治的基本形態(tài)。

“家戶制”的提出不僅是農(nóng)村研究基礎(chǔ)理論領(lǐng)域的一個重要進(jìn)展,更重要的是將家戶帶入中國國家進(jìn)程的研究,從而將田野與政治學(xué)直接聯(lián)系起來。“家戶”理論是理解中國文明和國家進(jìn)程的一把鑰匙,可以通過家戶制發(fā)現(xiàn)中國特性。

5.“關(guān)系”理論

田野調(diào)查要求研究者進(jìn)入田野現(xiàn)場,并理解田野現(xiàn)場中的人。農(nóng)民經(jīng)常使用“找關(guān)系”“有關(guān)系”“關(guān)系好”,重要原因在于關(guān)系即權(quán)力,權(quán)力在關(guān)系中。這類現(xiàn)象可歸納為“關(guān)系權(quán)”。血緣關(guān)系和農(nóng)業(yè)文明是中國歷史進(jìn)程的基本底色。從實證調(diào)查看,傳統(tǒng)農(nóng)民并非孤立地存在。其生產(chǎn)生活必須借助關(guān)系而進(jìn)行,由此形成“關(guān)系社會”,并孕育出“關(guān)系政治”。私人領(lǐng)域的人際關(guān)系與公共領(lǐng)域的社會關(guān)系相互重合和延伸,是中國社會的重要特點(diǎn),以至于在現(xiàn)代社會生活中仍然大量存在借助特殊關(guān)系獲得特殊權(quán)力的現(xiàn)象。“關(guān)系權(quán)”的重要特點(diǎn)是主體并不直接占有,而是借助關(guān)系獲得權(quán)力資源,因此是一種特殊類型的權(quán)力,猶如“話語權(quán)”。將“關(guān)系權(quán)”作為一種分析工具,可以理解權(quán)力在不同社會形態(tài)中的運(yùn)行過程和互動關(guān)系。

隨著田野調(diào)查的深入,我們發(fā)現(xiàn)農(nóng)民生活在由各種關(guān)系疊加的社會之中。農(nóng)民社會簡直是一個“關(guān)系社會”。中國村莊的名字大多是由姓和地構(gòu)成,體現(xiàn)的是血緣關(guān)系與地域關(guān)系。這是農(nóng)民生活的基本關(guān)系。除此之外,還有各種各樣的關(guān)系形態(tài)。古老的血緣和地域關(guān)系與不斷擴(kuò)展的社會關(guān)系交織在一起,成為農(nóng)民行為的支配性因素。正是基于此,徐勇提出了“關(guān)系疊加”理論。

在田野調(diào)查的基礎(chǔ)上,充分吸收已有的學(xué)術(shù)資源,對關(guān)系理論進(jìn)行了自我構(gòu)建。關(guān)系主要是基于人與人之間的社會聯(lián)結(jié)。個人只有在與他人的聯(lián)結(jié)中才能形成關(guān)系。隨著聯(lián)結(jié)的擴(kuò)大,關(guān)系日益豐富。人類最初,甚至是唯一的社會關(guān)系是血緣關(guān)系,產(chǎn)生的是以血緣關(guān)系為紐帶的民族組織。這是人類社會的出發(fā)點(diǎn)。之后,因為地域相近而產(chǎn)生的交往,將不同的血緣關(guān)系的人聯(lián)結(jié)起來,并形成地域關(guān)系。利益的分化一方面造成氏族組織的解體;另一方面產(chǎn)生人們之間的利益沖突,從而形成用于調(diào)節(jié)社會沖突的國家。在共同的相近的地域內(nèi)生活著不同的民族人群,并形成民族關(guān)系。在相當(dāng)長的時間里,人們生活在互不聯(lián)系的地方,國家只是地域性國家。只有到了近代,人類進(jìn)入互相聯(lián)系的“世界歷史”進(jìn)程中,從而產(chǎn)生了世界關(guān)系。國家存在于世界整體之中。但是,在長期歷史中形成的人與歷史的關(guān)系仍然影響著一個國家的存在和延續(xù)。

正是基于不同的關(guān)系會產(chǎn)生不同的國家形態(tài),徐勇提出了“關(guān)系決定國家”的命題,“正是在關(guān)系決定國家以及國家創(chuàng)造和處理關(guān)系的過程中,形成了關(guān)系與國家的互動”。中國的國家成長是在其賴以存在的歷史條件下內(nèi)生演化出來的。血緣關(guān)系與地域關(guān)系的疊加,使得中國的國家成長不是在舊的關(guān)系形態(tài)被“炸毀”的形態(tài)下進(jìn)行,而是舊的社會關(guān)系與新的社會要素相互糾纏。為了代替舊的辦法,經(jīng)歷了頑強(qiáng)而長久的斗爭,從而實現(xiàn)了中國國家成長的三次大突破。

“關(guān)系疊加”使得社會關(guān)系不是一種新關(guān)系替代一種舊關(guān)系,而是新的關(guān)系與舊的關(guān)系相互疊加,此消彼長。由社會聯(lián)結(jié)構(gòu)成的關(guān)系、因為社會聯(lián)結(jié)的擴(kuò)展造成的關(guān)系擴(kuò)展、在關(guān)系擴(kuò)展中出現(xiàn)的關(guān)系疊加,這是我們提出的一種關(guān)系理論,并運(yùn)用這一理論解釋國家的演化,多卷本的《關(guān)系中的國家》就是對該理論的集中論述。多卷本的《關(guān)系中的國家》旨在運(yùn)用關(guān)系理論來解釋中國國家演化。這一理論汲取了馬克思主義關(guān)于人的本質(zhì)是社會關(guān)系的總和及客觀的現(xiàn)實關(guān)系決定國家政權(quán)的思想,但又在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了發(fā)展,形成了由關(guān)系、關(guān)系擴(kuò)展和關(guān)系疊加等核心元素構(gòu)成的一個關(guān)系理論體系。

(三)話語建構(gòu)

任何一個學(xué)科,都必然要用自己的學(xué)術(shù)語言加以表達(dá)。只有通過話語表達(dá),才能讓人們學(xué)習(xí)、接受、理解表達(dá)者的意思,并產(chǎn)生具有引導(dǎo)性、規(guī)范性的影響。田野政治學(xué)通過概念建構(gòu)和理論建構(gòu)的過程也逐漸形成了話語建構(gòu)的自覺。尤其是在概念和理論建構(gòu)的過程中,注重用中國的事實建構(gòu)中國的理論,并在此基礎(chǔ)上與西方政治話語進(jìn)行對話。面對中國實際和經(jīng)驗,從中國實際和經(jīng)驗中建構(gòu)概念,使得田野政治學(xué)的知識體系中具有愈來愈多的“中國性”,一定程度上能夠解決我們在政治學(xué)話語建構(gòu)中“有理說不出、說了傳不開”的被動局面。

1.以“家戶制”對話“村社制”

不同的基本單元決定了不同的社會組織方式,并形成特定的基礎(chǔ)性社會制度。由于歷史社會條件的差異和時空的變換,世界范圍內(nèi)形成了不同的基礎(chǔ)性組織制度,典型的包括俄國和印度的“村社制”、西歐中世紀(jì)的“莊園制”、游牧民族的“部落制”以及中國的“家戶制”等。根據(jù)田野調(diào)查和歷史研究,徐勇提出了“家戶制”,即以家戶為基本組織單位的制度。這一概念具有相對性,是相對于“部落制”“村社制”和“莊園制”等概念而言的。在東方國家的本源型傳統(tǒng)中,不同于俄國和印度的“村社制”,中國是“家戶制”,并在此基礎(chǔ)上形成獨(dú)特的農(nóng)村發(fā)展道路。其中包括:以家戶經(jīng)營為基礎(chǔ)的農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織,家戶內(nèi)部農(nóng)工商結(jié)合基礎(chǔ)上的農(nóng)工商互補(bǔ)經(jīng)濟(jì),家戶互助合作基礎(chǔ)上的農(nóng)村合作形式,家國共治基礎(chǔ)上的農(nóng)村治理體系。通過“家戶制”的概念,可以更好地理解和解釋中國農(nóng)村社會的本體制度和本源傳統(tǒng)。

中國特有的“家戶制”傳統(tǒng)深刻影響了中國的政治傳統(tǒng)和國家治理。鄧大才指出,家戶是中國社會的細(xì)胞、國家治理的基石。中國社會具有家戶底色,家戶的底色決定和影響著國家治理。國家與家戶在社會功能上有分工,也有合作。也就是說,與“村社制”“莊園制”“部落制”等不同,中國在小農(nóng)社會的底色之下經(jīng)過長期發(fā)展形成本源性的“家戶制”,是社會與政治單元的統(tǒng)一體。家庭是社會組織的基本單元,編戶則是國家治理的基本單元,國家的“編戶”建立在家庭基礎(chǔ)之上,由此將國家治理體系與社會組織方式緊密地結(jié)合在一起,逐步形成國家治理結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)。正因如此,家戶不但沒有因為其傳統(tǒng)性成為當(dāng)代中國國家現(xiàn)代化的阻力,反而在中國共產(chǎn)黨的制度化變革中,成為當(dāng)代中國國家現(xiàn)代化的重要推動力,并演化為當(dāng)代中國國家現(xiàn)代化進(jìn)程的內(nèi)生優(yōu)勢。

2.以“韌性國家”對話“威權(quán)韌性”

“威權(quán)韌性”是西方政治學(xué)對于當(dāng)代中國政治的定義,是威權(quán)主義的延伸。比如楊光斌指出:“西方人特別愛貼標(biāo)簽,認(rèn)為毛澤東是威權(quán)主義,鄧小平是威權(quán)主義,現(xiàn)在還是威權(quán)主義。新中國成立七十多年,無論政治、經(jīng)濟(jì)、社會等發(fā)生了多大的變化,在他們眼里都是威權(quán)主義。現(xiàn)在,加了個韌性或者叫彈性威權(quán)主義,意思就是中國這個政權(quán)的生命力還很強(qiáng)。也可以說,這是對合法性理論的一個退讓,但是再用這個理論看中國,中國不但沒有出現(xiàn)合法性危機(jī),反而取得了很大的發(fā)展。”“威權(quán)主義”是以西方自由主義為本位的定義,這一定義對中國政治具有標(biāo)簽化的效應(yīng)。

由“韌性小農(nóng)”擴(kuò)展而來的韌性國家,試圖從韌性國家的歷史社會根基的角度把握中國的政治特性,且這一特性是以中國內(nèi)在演化為本位的。陳軍亞認(rèn)為,作為基本政治社會單位的家戶小農(nóng),國家韌性也是從小農(nóng)韌性中生長出來的。家戶小農(nóng)世世代代生活在土地上,克服各種困難生存和發(fā)展,形成一種韌性,并通過社會化的過程,內(nèi)化為一種社會成員共同的心理意識或精神,從而作為一種宏觀現(xiàn)象,對國家的長期延續(xù)產(chǎn)生可見的影響。在此基礎(chǔ)上,可以認(rèn)為中國是一個韌性國家:依靠自我生存發(fā)展能力,不斷適應(yīng)環(huán)境,克服壓力,并獲得穩(wěn)定性和持續(xù)性的國家。

3.以“東方自由主義”對話“東方專制主義”

自由與專制是政治學(xué)的核心概念。政治學(xué)產(chǎn)生并發(fā)展于西方國家。長時間以來,在西方政治思想中,形成了“西方自由東方專制”的話語定論。德國學(xué)者魏特夫以“東方專制主義”概括東方國家的政治,并將東方專制論的來源歸于馬克思的論述,因而更具欺騙性。長期以來,在西方話語體系中,包括中國在內(nèi)的東方社會被奴役性、停滯性的“東方專制主義”所定格。然而,改革開放以來的中國崛起的事實,不斷挑戰(zhàn)這一“千古傳奇”和“歷史定論”。中國的發(fā)展和崛起,并不是源自西方自由主義的進(jìn)入,而是源自長期被思想界所遮蔽的東方自由主義傳統(tǒng)。

田野調(diào)查所展現(xiàn)的中國事實,進(jìn)一步證明了“東方專制論”的理論與歷史限度,對于中國,不可以“東方專制主義”一言蔽之,也不可再因為“東方”而自我對號入座。在田野調(diào)查的基礎(chǔ)上,基于關(guān)系疊加的視角,徐勇提出了傳統(tǒng)中國的“帝制國家”特性,同時,傳統(tǒng)中國并非一般意義上的帝制國家,而有其特殊性,因此,中國盡管是一個地域國家,但血緣關(guān)系仍然在國家形態(tài)中延續(xù)下來,形成了以地域關(guān)系為主導(dǎo)但同時受血緣關(guān)系所支配的“家族帝制國家”。郝亞光基于“深度中國調(diào)查”案例強(qiáng)調(diào)傳統(tǒng)中國的治水社會所具有的內(nèi)生性、自治性和主動性。傳統(tǒng)中國并非國家主導(dǎo)的治水社會,而是以社會為主體的治水社會。社會自我治水的過程,既塑造了中國的社會性,又形塑了中國特有的社會治理形式與結(jié)構(gòu)。

4.以“祖賦人權(quán)”對話“天賦人權(quán)”

在不同時空里會產(chǎn)生不同的經(jīng)驗性概念,如基于西方宗教經(jīng)驗的“天賦人權(quán)”的建構(gòu)權(quán)利;基于中國宗族經(jīng)驗的“祖賦人權(quán)”的歷史權(quán)利。兩者產(chǎn)生于不同地域,是對特定的歷史事實經(jīng)驗的概括。“天賦人權(quán)”是西方政治學(xué)的一個重要概念,它來源于上帝面前人人平等的宗教精神。“‘天賦人權(quán)’這類規(guī)范性概念,也有其歷史局限性。隨著人類文明的發(fā)展,人們愈來愈意識到此類概念的有限性。”這一概念很難解釋宗族村莊里社會成員長幼有序、男女有別的血緣差等現(xiàn)象及其背后的依據(jù),由此產(chǎn)生出“祖賦人權(quán)”的概念。這一概念相對于但又不同于“天賦人權(quán)”。田野調(diào)查也證明了這一點(diǎn)。在近代,西方宗教傳入中國農(nóng)村,為一部分宗族共同體的邊緣人群,如青年和女性所接受,但受到宗族共同體主體人群,如老人和男性的抵制。這在于宗族是具有差等性的共同體。“天賦人權(quán)”蘊(yùn)含的個體平等權(quán)利意識會瓦解宗族共同體,用“祖賦人權(quán)”的概念可以更好地解釋血緣宗族社會的特性。

事實上,比“天賦人權(quán)”這一建構(gòu)理性更為古老的是自然形成的血緣理性。“原先,最好的權(quán)威是祖?zhèn)鞯模蛘哒f一切權(quán)威的來源都是祖?zhèn)鞯摹!敝袊且粋€農(nóng)業(yè)民族,其思維具有經(jīng)驗性。中國人以直觀性視角,認(rèn)定人的生命及其生命活動來源于與自己具有血緣關(guān)系的祖先,是祖先賦予了自己生命及其存在的正當(dāng)性。從血緣關(guān)系看,作為血緣起始者的祖先就具有本源性、本體性和終極性。“萬物本乎天,人本乎祖。”“血緣決定了成員資格、身份、責(zé)任、權(quán)利和活動。”祖先是血緣關(guān)系的人格化。而由祖先賦予其生命的具體的“人”,是處于血緣繼替關(guān)系中的后人。祖先賦予后人以存在資格和地位是不言自明的,由此所產(chǎn)生的祖先“權(quán)威”也是不言而喻、自然天成的,無須也不可能由后人與祖先簽訂契約,經(jīng)由“同意”而獲得權(quán)威。因此,“祖賦人權(quán)”是基于人類最古老最原初的血緣理性而生成的,也是血緣理性的最高本體原則。

5.以“長周期政治”對話“線性史觀”

長周期指事物在一定條件下長期運(yùn)行并由于內(nèi)在規(guī)律發(fā)生周期性變化的狀態(tài)。它包括以下三個要素:構(gòu)成長周期的時間段及給定條件;長周期內(nèi)有規(guī)律的周期性變化;造成周期性變化的機(jī)理。“長周期”是一種歷史觀,是一種對歷史進(jìn)程的看法。過往的歷史觀,如“長時段”“超穩(wěn)定”“大歷史”“循環(huán)論”等,有兩個特點(diǎn):一是從現(xiàn)代觀歷史;二是對歷史進(jìn)程的擴(kuò)展性和疊加性缺乏解釋力。田野調(diào)查發(fā)現(xiàn),中國農(nóng)村的社會關(guān)系既有不斷豐富的擴(kuò)展性,又有新舊共存的疊加性。在漫長的歷史進(jìn)程中,“家戶制”率先從宗族村社制中脫穎而出,具有堅韌性和脆弱性的雙重屬性,并呈周期性變化。運(yùn)用“長周期”概念可以更好地解釋這種長時段中的周期性變化。徐勇認(rèn)為,中國發(fā)展在“持久性變革”主旋律之外,也有不可忽視的“周期式變動”的副線。其深刻的根源同樣隱藏在農(nóng)耕國家的內(nèi)在基因中,包括制度黏性、官僚惰性和權(quán)力任性等。歷史延續(xù)性為近代以來中國的創(chuàng)新性革命和發(fā)展提供了基礎(chǔ),并由此形成中國特色社會主義發(fā)展道路,盡管這一道路仍然是未了的接力過程。

“長周期”是為了探索中國“家戶制”及其衍生的政治現(xiàn)象反復(fù)發(fā)生和周期性變化而建構(gòu)的一種歷史認(rèn)識論。在建構(gòu)這一認(rèn)識論之前,存在著諸如長時段、超穩(wěn)定、大歷史等歷史觀。以上歷史觀有共同特性:這便是以現(xiàn)代觀歷史,容易出現(xiàn)對歷史傳統(tǒng)的簡單否定。“長周期”的歷史觀力圖將歷史存在的現(xiàn)象置于歷史過程中認(rèn)識,發(fā)現(xiàn)其存在的依據(jù)。這一歷史觀有助于將“家戶制”“祖賦人權(quán)”置于特定的歷史背景下考察,從而使其獲得堅實的歷史認(rèn)識論基礎(chǔ)。

基于上述分析,有必要對田野政治學(xué)進(jìn)行一個基本界定:田野是一種場域。它包括農(nóng)村而不限于農(nóng)村,是實地、實際、實踐、實驗的指代。相對于書本文獻(xiàn)而言,田野是一種方法,主張以現(xiàn)場主義、客觀主義、科學(xué)主義的方法從實地、實際、實踐、實驗獲取材料、靈感。田野非常強(qiáng)調(diào)現(xiàn)場感。就如地質(zhì)學(xué)必須到野外考察一樣。田野政治學(xué)屬于實證政治學(xué)的范疇,都強(qiáng)調(diào)理論來自經(jīng)驗事實,而不是讓事實經(jīng)驗與先在的理論接軌。但田野政治學(xué)比實證政治學(xué)的范圍又小一些,特別強(qiáng)調(diào)個人的實地調(diào)查經(jīng)驗。田野政治學(xué)的特性:有學(xué)術(shù)關(guān)懷的田野調(diào)查,以調(diào)查為基礎(chǔ)的原創(chuàng)理論。總的來說,田野政治學(xué)是以田野為對象,以田野調(diào)查為方法,對政治現(xiàn)象和政治規(guī)律的研究。從田野政治學(xué)的建構(gòu)過程來看,田野政治學(xué)一方面表現(xiàn)為“走向田野”的政治學(xué),即政治學(xué)學(xué)者將田野調(diào)查方法引入政治學(xué)研究領(lǐng)域,并自覺和廣泛地運(yùn)用田野調(diào)查方法的過程;另一方面,田野政治學(xué)也是一種“超越田野”的政治學(xué),即在田野調(diào)查基礎(chǔ)上建構(gòu)中國理論。由于以建構(gòu)中國理論為目標(biāo),田野政治學(xué)不僅要“走向田野”,更要“超越田野”,而這又反過來對田野調(diào)查本身提出了更高的要求。

三、田野政治學(xué)的價值

學(xué)術(shù)研究的主體是學(xué)者,并要與外部世界建立聯(lián)系。田野政治學(xué)作為政治學(xué)的一種研究路徑和學(xué)術(shù)共同體,其重要特點(diǎn)之一便是在田野中生成和不。斷強(qiáng)化主體意識,廣泛吸收各種學(xué)術(shù)資源,但以我為主;通過深入的田野調(diào)查并汲取各種學(xué)術(shù)資源,產(chǎn)生具有原創(chuàng)性的理論成果。主體性、學(xué)理性和原創(chuàng)性是田野政治學(xué)的生命活力所在,也是其特色所在,從而賦予田野政治學(xué)在當(dāng)代中國政治學(xué)研究中的重要價值。

(一)強(qiáng)化了政治學(xué)研究的主體性

改革開放以來,我國政治學(xué)學(xué)者在確立學(xué)科自主性和本土化研究方面做了大量工作,并取得了突出成效。這是因為,中國政治學(xué)必須要結(jié)合中國具體實際進(jìn)行研究。這一研究過程本身就體現(xiàn)了中國政治學(xué)的自主性和本土化,主要表現(xiàn)在兩個方面。其一,引入外來概念并根據(jù)中國實際進(jìn)行加工,從而實現(xiàn)創(chuàng)造性轉(zhuǎn)換。最為典型的例子是“治理”和“國家治理”的概念。中國本身有豐富的治理實踐,但沒能成為一個學(xué)術(shù)概念。20世紀(jì)90年代,“治理”作為聯(lián)合國文件中使用的概念,進(jìn)入中國。中國學(xué)者對這一概念進(jìn)行了學(xué)理性闡釋,賦予其中國意義。這一概念在中國實踐中得到進(jìn)一步發(fā)展,從“鄉(xiāng)村治理”“社會治理”,一直擴(kuò)展到“國家治理”。其二,在實際生活中,學(xué)者們發(fā)現(xiàn)許多事實現(xiàn)象無法用現(xiàn)成概念進(jìn)行表述時,就會尋找新的概念加以概括和解釋。葉娟麗等人認(rèn)為,概念創(chuàng)新對于理論建構(gòu)具有重要作用,在主要以舶來的理論與概念作為支撐的政治學(xué)研究領(lǐng)域,進(jìn)行本土化概念創(chuàng)新,尤其艱難,也更加難能可貴,田野政治學(xué)在這方面做出了重要貢獻(xiàn)。

田野政治學(xué)是在解決中國農(nóng)民問題中生長的,是一門內(nèi)生于己、內(nèi)生于自我對問題研究的學(xué)問。只有始終扎根中國大地,面對社會大眾,才有不竭的源泉。張厚安先生在進(jìn)入農(nóng)村研究之初便提出了“三個面向,理論務(wù)農(nóng)”,即“面向社會、面向基層、面向農(nóng)村”。這一方向仍然是田野政治學(xué)構(gòu)建的基礎(chǔ)。田野政治學(xué)之所以能夠產(chǎn)生一些成果,根本原因就是扎根中國大地,從中國大地上汲取理論的源泉。為了更好地推動田野政治學(xué)的發(fā)展,就是要堅持政治學(xué)研究的主體性,汲取各方面的資源為我所用。

一是學(xué)術(shù)研究必須持開放態(tài)度,充分吸取有益學(xué)術(shù)資源。田野政治學(xué)進(jìn)入田野,主要研究基層問題,所需要的學(xué)術(shù)資源似乎不多,甚至沒有受到專業(yè)訓(xùn)練的地方干部也可以發(fā)表論著,且有真知灼見。但要將田野問題提升到更高的理論層面,使之具有學(xué)科性并建構(gòu)起學(xué)術(shù)理論大廈,就必須充分汲取有益學(xué)術(shù)資源。我們學(xué)習(xí)接受“治理”理論才得以開發(fā)出“鄉(xiāng)村治理”的理論;學(xué)習(xí)接受現(xiàn)代國家建構(gòu)理論,才得以開發(fā)出“國家化”的概念;沒有對“東方專制主義”的了解,我們就難以開發(fā)“東方自由主義”概念;沒有對“村社制”的了解,就難以建構(gòu)“家戶制”理論;“關(guān)系中的國家”更是學(xué)習(xí)和借鑒了眾多過往的研究成果。

二是在汲取各種學(xué)術(shù)資源的過程中,馬克思主義及其中國化的成果無疑是最重要的。在中國大地上從事政治學(xué)研究,馬克思主義及其中國化的成果無疑是最重要的學(xué)術(shù)資源。馬克思主義提供了基本理論與方法。馬克思主義與中國實際相結(jié)合產(chǎn)生了中國化的馬克思主義。我們從事田野政治學(xué)研究,進(jìn)入和深入田野,一是要了解國家宏觀政治和政策,具有政治高度;二是要以中國的田野大地為基礎(chǔ),在馬克思主義及其中國化成果的指導(dǎo)下進(jìn)行原創(chuàng)性研究。我們將“治理”賦予馬克思主義的理解,并轉(zhuǎn)換為“鄉(xiāng)村治理”,運(yùn)用到中國田野調(diào)查和研究。我們受馬克思主義關(guān)于“村社制”思想的啟發(fā),將“家戶制”作為一種社會基礎(chǔ)性制度加以定義。我們將田野調(diào)查中獲得的“關(guān)系”現(xiàn)象與馬克思主義關(guān)于“人的本質(zhì)是社會關(guān)系的總和”的論斷結(jié)合,建構(gòu)“關(guān)系中的國家”的理論。

三是汲取各種學(xué)術(shù)資源的目的是為我所用。我們是政治學(xué)學(xué)者,是研究主體。從事政治學(xué)研究,首先必須學(xué)習(xí),而且要永遠(yuǎn)學(xué)習(xí),汲取各種學(xué)術(shù)資源。但學(xué)習(xí)的目的是使用,是為了更好地解釋田野問題,產(chǎn)生新的研究成果,一切要以我們所研究的問題為主。在村民自治研究中,我們吸收“治理”理論,是因為“治理”的概念包容量更大,可以將其轉(zhuǎn)換為“鄉(xiāng)村治理”的概念,更好地理解中國的鄉(xiāng)村政治。我們汲取現(xiàn)代國家建構(gòu)理論,是因為通過這一理論可以更好地解釋現(xiàn)代化進(jìn)程中的各種“下鄉(xiāng)”活動。而在汲取各種學(xué)術(shù)資源的過程中,所汲取的資源已發(fā)生了創(chuàng)造性的轉(zhuǎn)換。如我們將現(xiàn)代國家建構(gòu)理論轉(zhuǎn)換為“國家化”,特別強(qiáng)調(diào)國家化是一個過程,是一個互動過程。重要原因在于中國的國家化的對象是廣大農(nóng)民,而農(nóng)民是積極的行動者而不是消極的存在。國家化必然遭遇與作為積極行動者的農(nóng)民的互動。

四是在汲取學(xué)術(shù)資源時要有所選擇,以我為主。必須承認(rèn),中國的政治學(xué)恢復(fù)重建不久,要大量學(xué)習(xí)和汲取外來的學(xué)術(shù)資源,即使中國政治學(xué)有了長足發(fā)展也要繼續(xù)學(xué)習(xí)和汲取各種學(xué)術(shù)資源。但是這種學(xué)習(xí)和汲取,一定是有選擇性的,要以我們所從事的研究為主,需要什么學(xué)習(xí)什么,學(xué)術(shù)發(fā)展是一條歷史長河,不同的階段有不同的成果,最新的不一定是我們最需要的。

總體來看,在相當(dāng)長的時間里,中國政治學(xué)在學(xué)科本土化方面還缺乏充分自覺,特別是在構(gòu)建自主性概念方面還有欠缺。改革開放以來,中國發(fā)展實踐創(chuàng)造了豐富經(jīng)驗,卻缺乏相應(yīng)的概念對其加以概括和解釋,存在“概念赤字”現(xiàn)象。“中國之治”與“中國之理”之間嚴(yán)重不對稱。大量的研究只是一種敘事表達(dá),而不是由獨(dú)創(chuàng)性概念構(gòu)成的學(xué)理表達(dá),造成“有理說不出”的困境。田野政治學(xué)的興起及其在理論建構(gòu)方面所做的努力,強(qiáng)化了政治學(xué)研究的主體性,田野政治學(xué)學(xué)者形成了從中國事實出發(fā)建構(gòu)中國理論的自覺。從根本上來說,“建構(gòu)中國理論要致力于學(xué)術(shù)話語表達(dá);要強(qiáng)化理論思維,實現(xiàn)由經(jīng)驗思維向理論思維的轉(zhuǎn)化,創(chuàng)造具有標(biāo)志性的概念;要‘正本清源’,在融通各種理論資源的基礎(chǔ)上推進(jìn)自主性知識生產(chǎn),形成累積性的知識生產(chǎn)線”。正是由于田野政治學(xué)在強(qiáng)化政治學(xué)研究主體性方面的貢獻(xiàn),房寧認(rèn)為田野政治學(xué)對當(dāng)代中國政治學(xué)學(xué)術(shù)發(fā)展和學(xué)科建設(shè)具有十分重要的意義。

(二)提升了政治學(xué)研究的學(xué)理性

習(xí)近平總書記指出,哲學(xué)社會科學(xué)要“以我國實際為研究起點(diǎn),提出具有主體性、原創(chuàng)性的理論觀點(diǎn)”。田野政治學(xué)得以提出具有標(biāo)識意義的原創(chuàng)性概念,重要原因是從實際出發(fā),而不是從既有的理論出發(fā),能夠基于田野調(diào)查經(jīng)驗進(jìn)行理論創(chuàng)造。這種理論創(chuàng)造是從政治學(xué)的學(xué)科知識入手,經(jīng)過田野調(diào)查有所發(fā)現(xiàn),再進(jìn)行理論加工并提升到政治學(xué)的學(xué)科層面。它是基于田野而不是基于書本的政治學(xué),并由于田野發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造,而具有田野政治學(xué)的屬性。當(dāng)然,基于書本同樣也會有創(chuàng)造,甚至有重大創(chuàng)造,只是創(chuàng)造的路徑有所不同。在政治學(xué)已有的理論知識大量堆積的條件下,基于田野調(diào)查的政治學(xué)研究,是一種能夠產(chǎn)生原創(chuàng)性研究的重要路徑。田野政治學(xué)在發(fā)展過程中,逐漸形成了建構(gòu)本土化政治學(xué)理論的自覺,為當(dāng)代中國政治學(xué)研究做出了新貢獻(xiàn)。

一是將具體的人帶入國家研究。人是社會科學(xué)的出發(fā)點(diǎn)。社會科學(xué)都是圍繞人展開的,政治學(xué)也是如此。政治學(xué)說史上的重要概念命題都與人有關(guān)。如亞里士多德的“人是天生的政治動物”,盧梭的“人生而平等”,亨廷頓的“人可以無自由而有秩序,但不能無秩序而有自由”等。但是,以上所說的人都是整體的抽象的人。在相當(dāng)長時間,中國政治學(xué)研究涉及人時,主要是“以人民的名義”。人民是整體概念,對具體的人的行動關(guān)注較少。田野政治學(xué)進(jìn)入田野現(xiàn)場,接觸的是一個個具體的人,這些人的行為是在歷史與社會關(guān)系中發(fā)生的。正是這些處于一定歷史和社會關(guān)系中的人構(gòu)成國家的基本要素,也鑄造出一個國家的品性。如從“農(nóng)民理性的擴(kuò)張”了解到中國奇跡的發(fā)生,從“韌性小農(nóng)”延伸到“韌性國家”。

二是將家戶帶入國家研究。由于社會分化產(chǎn)生不同階級,由于階級沖突產(chǎn)生國家。階級是國家研究的基本單位。但是,中國是一個農(nóng)業(yè)文明特別漫長和發(fā)達(dá)的社會。家戶構(gòu)成社會的基本單元,并深刻影響著中國的國家進(jìn)程。“家”是社會學(xué)概念。田野政治學(xué)將“家”與“戶”聯(lián)結(jié)起來,使之成為一個政治學(xué)概念。因為“戶”是國家建構(gòu)的。“家戶”由此進(jìn)入國家研究的視野,并成為研究中國國家演化和治理的重要基點(diǎn)。

三是將關(guān)系帶入國家研究。階級是利益分化的結(jié)果。階級關(guān)系是利益關(guān)系的產(chǎn)物。利益關(guān)系成為政治學(xué)研究的基點(diǎn)。田野政治學(xué)通過田野調(diào)查發(fā)現(xiàn),人是通過各種關(guān)系聯(lián)結(jié)起來的。利益關(guān)系盡管是核心關(guān)系,但并不是唯一關(guān)系。從組織的角度看,人是通過各種社會關(guān)系聯(lián)結(jié)起來的,并構(gòu)成一個國家。國家的生成和演化為多種社會關(guān)系所支配,這種關(guān)系既有擴(kuò)展性又有疊加性。這一關(guān)系特性對于中國的國家演化和國家治理具有特殊的解釋力。盡管從制度看,中國早已進(jìn)入現(xiàn)代國家進(jìn)程,但是在實際生活中還會存在著與古老的血緣地緣關(guān)系相聯(lián)系的政治現(xiàn)象。

四是將歷史帶入國家研究。政治學(xué)是伴隨現(xiàn)代化產(chǎn)生的。而在現(xiàn)代化發(fā)生前的中國是一個歷史特別悠久的國家,中國的政治與歷史有著特別緊密的聯(lián)系。歷史賦予特有的“中國性”。但在相當(dāng)長時間,對歷史傳統(tǒng)的態(tài)度主要是否定的,其未能進(jìn)入政治學(xué)研究的視野。田野政治學(xué)的研究對象是具有強(qiáng)烈傳統(tǒng)性的農(nóng)民,并在研究中發(fā)現(xiàn)“家戶制”仍然具有強(qiáng)大的生命力,由此重新評估傳統(tǒng),強(qiáng)調(diào)“歷史的延續(xù)性”而不是斷裂性,并力圖從歷史政治學(xué)的角度理解和解釋中國的國家演化。之后進(jìn)一步開發(fā)出“長周期政治”的研究視角,用于解釋中國的國家治亂興衰的規(guī)律和機(jī)制。

五是將實證方法帶入政治學(xué)研究。在現(xiàn)代化進(jìn)程中產(chǎn)生的政治學(xué)是一門價值規(guī)范性很強(qiáng)的學(xué)科,“現(xiàn)代性”根深蒂固。田野政治學(xué)走向田野,從實際和事實出發(fā)理解農(nóng)民,理解農(nóng)民行為,并從價值中立的角度進(jìn)行研究,建構(gòu)概念,從而將實證方法帶入中國的政治學(xué)研究。田野政治學(xué)建構(gòu)的概念引起一些爭議,在相當(dāng)程度上是因為研究方法引發(fā)的。面對爭議,田野政治學(xué)對其研究方法做出了進(jìn)一步的說明。這就是:事實先于價值,從事實出發(fā);理解先于評價,以解釋為重;他我先于自我,歷史是過程。

(三)促進(jìn)了政治學(xué)研究的原創(chuàng)性

政治學(xué)與其他社會科學(xué)一樣,是從外國引進(jìn)的。西方由于率先現(xiàn)代化,成為現(xiàn)代社會科學(xué)的發(fā)源地。我國不向外學(xué)習(xí),包括政治學(xué)在內(nèi)的社會科學(xué)都難以建立起來。政治學(xué)于1980年開始恢復(fù)重建的過程,便是不斷向外學(xué)習(xí)和接受的過程。這種學(xué)習(xí)和接受之初,更多的是作為一種客體,還缺乏主體性的自我意識,也難以產(chǎn)生體現(xiàn)主體性的原創(chuàng)性成果。但是,任何一種學(xué)說都是有限的,不可能概括所有事實,更不可能窮盡一切真理。特別是政治學(xué)具有內(nèi)在的價值性,外國學(xué)說中不可避免地包含著一定程度的偏見。隨著政治學(xué)的發(fā)展,政治學(xué)研究需要建立起自己的主體性,從所要研究的問題出發(fā)而不是從既定的理論出發(fā),通過對問題的發(fā)現(xiàn)、理解和分析,產(chǎn)生出具有獨(dú)創(chuàng)性的成果,從而推動政治學(xué)研究的發(fā)展。當(dāng)然,隨著知識的積累,原創(chuàng)性和獨(dú)創(chuàng)性越來越困難,重復(fù)性和模仿性相對容易。但是,獨(dú)創(chuàng)性有大有小,即使是一個很小的進(jìn)步,都比重復(fù)性研究更有價值。

進(jìn)行原創(chuàng)性研究的重要路徑便是從實際出發(fā),從實踐發(fā)展中提出的重大理論和實踐問題著眼,為人們認(rèn)識現(xiàn)實貢獻(xiàn)新的知識。周光輝教授指出:“所謂原創(chuàng)性研究是指針對原發(fā)性問題,利用原始性材料,采用可檢驗的方法并得出創(chuàng)新性結(jié)論的研究活動”,“政治學(xué)研究需要在引進(jìn)學(xué)習(xí)、跟蹤研究的基礎(chǔ)上,注重加強(qiáng)原創(chuàng)性研究,從而推動政治學(xué)研究整體上邁上一個更高的水平”。中國有著豐富的政治實踐,但政治學(xué)原創(chuàng)性研究還很不夠。習(xí)近平總書記說:“解決中國的問題,提出解決人類問題的中國方案,要堅持中國人的世界觀、方法論。如果不加分析把國外學(xué)術(shù)思想和學(xué)術(shù)方法奉為圭臬,一切以此為準(zhǔn)繩,那就沒有獨(dú)創(chuàng)性可言了。如果用國外的方法得出與國外同樣的結(jié)論,那也就沒有獨(dú)創(chuàng)性可言了。”在世界百年未有之大變局背景下,世界中國與歷史中國相互疊加,有大量重大理論和現(xiàn)實問題需要研究。這些問題沒有現(xiàn)成答案,只能從我國實際出發(fā),以政治學(xué)的自主、自為的探索,回答時代提出的問題,形成具有主體性、原創(chuàng)性的理論觀點(diǎn)。沒有獨(dú)創(chuàng)性,也就沒有中國特色政治學(xué)。從實際出發(fā),有助于找到原創(chuàng)性理論的源泉。

田野政治學(xué)是基于田野調(diào)查進(jìn)行原創(chuàng)性研究的一種學(xué)術(shù)路徑。這一路徑的天然要求是面對實際生活,從實際出發(fā)去研究問題,由此建立起研究者的主體性。隨著自主和自為研究的推進(jìn),政治學(xué)研究進(jìn)一步有了建構(gòu)新概念、提出新觀點(diǎn)的直覺和自覺,并取得具有一定獨(dú)創(chuàng)性的成果。田野政治學(xué)提出的概念、命題、理論具有一定的原創(chuàng)性,在一些方面顛覆了曾經(jīng)長期為人所接受的理論學(xué)說。田野政治學(xué)研究中提出的某些觀點(diǎn)盡管不一定成熟,甚至存在一些爭議,但反映了學(xué)者的主動性、積極性和創(chuàng)造性。只有通過學(xué)術(shù)爭鳴和討論才能促進(jìn)學(xué)術(shù)創(chuàng)新,從不同路徑、以不同方式共同構(gòu)建中國特色政治學(xué)大廈。正如習(xí)近平總書記指出的:“要堅持和發(fā)揚(yáng)學(xué)術(shù)民主,尊重差異,包容多樣,提倡不同學(xué)術(shù)觀點(diǎn)、不同風(fēng)格學(xué)派相互切磋、平等討論。”

從實際出發(fā)去研究問題,這就需要走出書本,尋找理論的源泉。持續(xù)不斷的田野調(diào)查給我們帶來的重要好處就是引導(dǎo)我們將視野投向大地,投向活生生的實踐。沒有第一手資料,就難有原創(chuàng)性成果。人們常說“中國農(nóng)村研究在美國”,就是因為美國學(xué)者利用了日本人對中國農(nóng)村調(diào)查的原始資料。后來,我們下決心翻譯日本滿鐵農(nóng)村調(diào)查資料,并開展“深度中國調(diào)查”,就是為了改變理論研究的被動局面。田野政治學(xué)通過轉(zhuǎn)換視角、重塑主體、開拓方法,有助于立足中國大地,從田野上汲取理論智慧,從中國本體和底色出發(fā),與既有理論對話,進(jìn)行原創(chuàng)性研究。

田野大地為田野政治學(xué)的獨(dú)創(chuàng)性、原創(chuàng)性提供了豐富的源泉,但是田野不能自動產(chǎn)生政治學(xué)。政治學(xué)人走向田野,不是為了將自己變成一個農(nóng)民,而是為了推動政治學(xué)研究。這是田野政治學(xué)的初心。張厚安先生提出“理論務(wù)農(nóng)”,并于20 10年強(qiáng)調(diào):“當(dāng)我們重視深入實際,重視實證研究的時候,一定要防止‘忽視理論’的傾向。希望我們的年輕朋友,不要滿足于發(fā)表幾篇實證調(diào)查報告、論文或出版一些著作,還要重視讀書、系統(tǒng)學(xué)習(xí)馬克思主義理論,要重視把深入實際研究的成果進(jìn)行理論升華,要在自己研究的領(lǐng)域形成系統(tǒng)觀點(diǎn),要創(chuàng)立學(xué)派。”

田野政治學(xué)從田野中汲取源泉,提出了一些理論,但還不夠,還要通過廣泛吸收各種學(xué)術(shù)資源,推進(jìn)學(xué)理化研究。在這一過程中,一定要注意理論的原創(chuàng)性,是基于事實經(jīng)驗內(nèi)生出來的,而不是將現(xiàn)有理論與事實經(jīng)驗進(jìn)行簡單的嫁接。理論一定原生于田野,否則就不是田野政治學(xué)了。在理論研究中,勢必學(xué)習(xí)國外學(xué)術(shù)成果,但這種學(xué)習(xí)一定是以我為主,學(xué)什么不學(xué)什么,應(yīng)該有主體性。沒有獨(dú)創(chuàng)性、原創(chuàng)性,也就沒有田野政治學(xué)。如果以外國學(xué)術(shù)為準(zhǔn)繩,就不是田野政治學(xué)而是其他政治學(xué)了。

數(shù)十年的田野調(diào)查,為我們積累了大量第一手資料。但我們不能僅僅將自己視為“挖礦的”,讓外國人利用資料加工再轉(zhuǎn)內(nèi)銷。這就需要有“煉金術(shù)”,那是對資料進(jìn)行加工提煉的理論及工具。美國學(xué)者斯科特在深入的人類學(xué)調(diào)查基礎(chǔ)上,進(jìn)行了高度的理論概括,撰寫了諸如《弱者的武器》等多部有影響的重要著作。我們在調(diào)查方面正在超越前人。如非常有影響的日本滿鐵農(nóng)村慣行調(diào)查,僅僅是對華北六個村的調(diào)查,而我們的深度調(diào)查涉及全國數(shù)百個村莊。但我們的開發(fā)和基于事實材料的原創(chuàng)性研究還剛起步,與國際學(xué)界還有距離。但我們相信,只要我們確立方向,堅持不懈,必有收獲。

四、結(jié)語

中國實踐正在不斷產(chǎn)生中國經(jīng)驗,中國經(jīng)驗也將不斷豐富中國理論。要貢獻(xiàn)出中國自己的學(xué)術(shù)理論,必須根據(jù)中國實踐和中國經(jīng)驗,突破固有的思維模式、研究范式和話語體系,進(jìn)行政治學(xué)研究范式的創(chuàng)新。解讀中國實踐,構(gòu)建中國理論,中國人是最有發(fā)言權(quán)的。只有扎根中國大地,才能回應(yīng)時代的呼聲,產(chǎn)生原創(chuàng)性理論,其檢驗標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)在于對問題的創(chuàng)新性解決。中國學(xué)術(shù)要走向世界,首先要解決中國問題,從中國內(nèi)在的邏輯說明中國問題。因此,田野政治學(xué)為構(gòu)建中國特色的政治學(xué)話語體系、學(xué)術(shù)體系和理論體系提供了有效路徑。

田野政治學(xué)是一種基于田野的政治學(xué)研究路徑。進(jìn)入田野時,政治學(xué)學(xué)者的大腦不是“白板”(洛克),已有相關(guān)的政治學(xué)理論。只是田野政治學(xué)不是以已有的政治學(xué)理論去剪裁田野,恰恰相反,是通過田野調(diào)查回應(yīng)和拓展已有的政治學(xué)理論。下得了實地田野,還需上得了理論“殿堂”。田野政治學(xué)的重要貢獻(xiàn)之一,是在田野中獲得新的問題、新的知識、新的經(jīng)驗、新的靈感,由此激活原有的政治學(xué)知識,進(jìn)行再加工再認(rèn)識,豐富既有的政治學(xué)理論體系。在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,不斷有理論的提升和總結(jié),這樣才有可能形成中國自己的政治學(xué)理論。

改革開放以來,中國做了很多事情,取得了舉世矚目的成就,但一直存在有理說不清、說了不為人信的被動狀態(tài)。要不斷提升中國政治學(xué)研究的層次和水平,一條重要的路徑是以中國實際為研究起點(diǎn),推動原創(chuàng)性和學(xué)理性研究,通過理論創(chuàng)新構(gòu)建中國特色的田野政治學(xué)。當(dāng)然,田野政治學(xué)還很年輕。田野政治學(xué)作為政治學(xué)研究的一種路徑、一門有特色的學(xué)問,還要著力構(gòu)建。偉大變革時代呼喚中國學(xué)術(shù)理論建構(gòu),在“理論殿堂”與“田野調(diào)查”之間構(gòu)建具有中國特色的田野政治學(xué),還有待全體政治學(xué)人的共同努力!

(作者徐勇系華中師范大學(xué)中國農(nóng)村研究院教授,博士研究生導(dǎo)師,人文社會科學(xué)高等研究院高級研究員;漆程成系天津師范大學(xué)政治與行政學(xué)院講師;中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:政治學(xué)評論 微信公眾號)

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)