1 引言

20世紀以來,隨著全球化的發展,移民群體日益壯大,移民研究成為西方社會學、人類學和地理學重要的研究主題之一,地理學對這個主題的研究主要集中在移民聚居區上。相對跨國移民而言,中國規模最大也是最受關注的移民群體為跨地域的農民工,即常年或大部分時間在城鎮生活和工作,但戶籍仍在農村的具有中國特色的群體。農民工是農村部門、城市部門以及相關制度共同促使形成的,其規模從20世紀80年代初的幾百萬增長到2014年的2.74億,其中外出農民工達到1.68億。如此大規模的群體長期居住在城市,由于自身的人力資本、社會網絡、文化因素、地方認同、城市發展以及政策等多種影響因素,形成了具有社會標識和文化符號的農民工聚居區。農民工聚居區是在一定空間范圍內,有固定住處(包括租賃、集體安排、自購等)、并且在人口規模上占據了相當比重(大于50%)的相對穩定的居住區。1989年在公開媒體上第一次出現了相關報道,隨后學者們陸續開始了農民工聚居區的研究,研究內容不斷深入和擴展,農民工聚居區已成為中國學術界研究的熱點之一,本文對上世紀90年代年以來中國農民工聚居區的相關研究進行評述,在研究思潮、視角和內容上與西方國家移民聚居區比照借鑒,提出中國農民工聚居區研究的未來展望。

2 農民工聚居區研究歷程

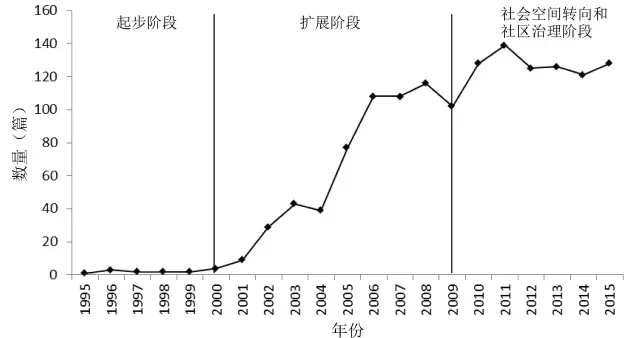

本文以SCI來源期刊、EI來源期刊、核心期刊和CSSCI作為文獻來源數據庫,以“農民工聚居區”、“外來人口聚居區”、“流動人口聚居區”、“城中村”以及“低收入社區”等作為主題,收集了1995-2015年有關中國農民工聚居區研究論文,剔除重復及關聯性不大論文,共有1412篇。90年代學者們開始了農民工聚居區的初步研究,進入新世紀,相關研究在地域、內容、方法上不斷擴展;2010年以來,農民工聚居區加強了社會空間和合作治理的研究。根據相關研究的文獻數量以及研究的側重點綜合判斷,2000年和2010年是明顯的轉折點(圖1)。本文將中國農民工聚居區研究劃分為3個階段:起步階段(2000年以前)、擴展階段(2000年至2010年)、社會空間轉向和社區治理階段(2010年以后)。

圖1 1995-2015年農民工聚居區相關研究成果分布

Fig.1 Distribution of progress on studies of migrant enclaves during 1995-2015

2.1 農民工聚居區研究的起步階段(2000年以前)

上世紀80年代伴隨著外來人口的增長,北京率先出現了第一個農民工聚居區——“浙江村”, 1989年9月9日正式出現在公開媒體上(翟振武等, 2010)。社會學者最早開始了相關研究(李培林, 1996; 項飚, 1996; 王漢生等, 1997),一批地理學者也開始關注農民工聚居區(宋迎昌等, 1997; 劉海泳等, 1999; 邱友良等, 1999)。這一時期研究方法以定性研究為主,主要通過社會調查來分析農民工聚居區的特征、社會網絡和形成機制(項飚, 1996; 宋迎昌等, 1997; 劉海泳等, 1999)。

2.2 農民工聚居區研究的擴展階段(2000年至2010年)

進入21世紀,中國城市化進一步加快,外來農民工日益增多,農民工聚居區研究逐漸成為熱點,體現在研究地域、研究內容和研究方法的不斷擴展。研究地域主要從北京擴展到珠三角(劉夢琴, 2000; 藍宇蘊, 2001; 李立勛, 2001; 李培林, 2002; 閆小培等, 2004; 鄭文升等, 2007)、長三角(張京祥等, 2007; 羅仁朝等, 2008)、閩東南(楊春, 2003; 高春燕, 2007),以及西安、成都和武漢等內陸地區(張桂花等, 2005; 王朋, 2008; 王濤, 2008; 陳雙等, 2009)。在研究內容上,形成機制的研究擴展了制度經濟學、文化地理學的視角,社會網絡研究從群體走向空間、從傳統的社會關系擴展到次級社會網絡。此外,還關注了農民工聚居區的地理空間和改造研究。研究方法在傳統的定性研究、社會調查法的基礎上(劉貴利等, 2000; 藍宇蘊, 2001),增加了定量研究 (張建明, 2003)。

2.3 農民工聚居區的社會空間轉向和社區治理研究階段(2010年以后)

中國學者采用西方相關理論和方法論,尤其是空間生產理論(Henri, 1974; Harvey, 1991)和社會空間辯證法(Soja, 1980),從空間視角重新審視社會,拓展了農民工聚居區的研究視角及研究思路,提升了理論深度。質性研究方法在該領域的運用得到加強(李志剛等, 2011; 夏麗麗等, 2012; 吳廷燁等, 2013; 張京祥等, 2014)。一些學者通過農民工住房模式的研究探討了不同類型和不同地區農民工的空間同化(李志剛, 2012; 周博, 2013)。

3 農民工聚居區研究的主要內容

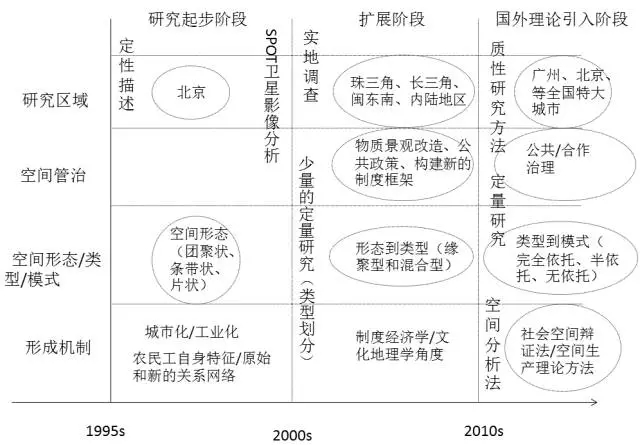

農民工聚居區研究主要集中在地理空間、社會網絡、形成機制和空間管治等方面(圖2)。

3.1 地理空間

農民工聚居區地理空間的研究主要包括分布區位、空間形態和地理空間演變。

(1) 農民工聚居區的分布不僅集中在城鄉結合部和城市邊緣帶,如北京和上海(千慶蘭等, 2003; 吳曉, 2003; 孫中鋒, 2005),在廣州、深圳等快速城市化地區的城市內部也出現了大量的農民工聚居區。城中村其優越的區位優勢、較低的進入門檻,成為外來農民工天然的聚居區(魏立華等, 2005)。

(2) 農民工聚居區有不同的空間形態與類型。北京的農民工聚居區形成了以“河南村”為代表的團聚狀聚居區,以“新疆村”為代表的條帶狀聚居區,以“浙江村”為代表的片狀聚居區(劉海泳等, 1999)。依據不同區位、空間特征和運作模式,農民工聚居區可劃分為城郊邊緣帶的流動人口大院、商貿集散地混居區、城市老舊小區、再利用的臨時住房和城市郊區的統一租賃的農村居民點、流動人口與村民的混居區、新建流動人口公寓7類 (羅仁朝等, 2008)。運用聚類分析方法從人口密度(低、中、高)、建筑密度(低、中、高)和區位(中心、外圍、邊緣、邊遠)三個維度將農民工聚居區劃分為五種類型:低-低邊遠村、低-中外圍村、低-高中心村、中-中外圍村、高-高邊緣村(王如淵, 2004)。從聚居區內部農民工的社會關系和交往的強弱程度把聚居區劃分為緣聚型聚居區和混合型聚居區(吳曉, 2003),緣聚型聚居區以北京的“浙江村”、“新疆村”、“河南村”為典型代表,混合型聚居區以珠三角地區城市內部的城中村最為明顯(魏立華等, 2005)。依據農民工群體經濟活動對聚居區的依賴程度,又可將農民工聚居區劃分為完全依托(依托工地型和依托市場型)、半依托和無依托三種模式(翟振武等, 2010)。

(3) 農民工聚居區的地理空間演變具有其規律性。從占地規模、開發強度和建設總量將聚居區的演化概括為四個階段:原始期聚居區規模不具有區位差異;發展初期以土地有限蔓延為主,聚居區規模開始呈現區位差異;快速發展期聚居區的開發強度呈現距離衰減趨勢;發展成熟期聚居區的建筑密度開始降低(仝德等, 2011)。

3.2 社會網絡

農民工聚居區的社會網絡以血緣和地緣的初級關系網絡為主,帶有明顯的鄉土性和同質性。農民工原有的血緣和地緣關系網絡在其進入城市的過程中起著較為重要的支持作用,有利于其在城市尋求生存和發展方面的資源(王漢生等, 1997)。農民工對血緣、地緣關系的依賴并非源于傳統的農民習慣,而是在一定制度結構安排下節約成本的理性選擇(李培林, 1996)。農民工社會網絡在傳統社會網絡的基礎上,依據“差序格局”不斷向以業緣、友緣為基礎的次級社會網絡拓展。其結構特征表現為每個個體的小關系網絡組合并擴展為大關系網絡,這種大關系網絡的構建,依靠的是一種“關系叢”(項飚, 2000)。

李志剛和劉曄(2011)通過對農民工社會網絡與聚居區的關系研究表明,農民工聚居區是新一代農民工尋求社會支持的主要場所,農民工的社會網絡表現出現代化、多樣化和分散化的趨勢,網絡成員的血緣親緣關系在弱化。新一代農民工利用聚居區內的網絡進行情感交流,利用聚居區外的社會關系拓展就業機會,其社會網絡正在不斷超越聚居區的邊界。

3.3 形成機制

學者們主要從社會學、制度經濟學和地理學視角對農民工聚居區的形成機制進行研究探討。

(1) 流動人口的自身特征、原始的和重新建構的關系網絡是該類聚居區形成的主要原因。表現為自下而上的形成過程,以傳統網絡為基礎,通過民間力量(非政府力量)引入市場規則,并不斷積累資源,形成一定規模的聚居區(項飚, 1996)。呈現出手工作坊—攤位—小商店—大商場—大規模集貿市場的演變過程(邱友良等, 1999)。城市化、工業化為聚居區形成的主要動力。近郊區隨著城區工業的擴散、住宅的建設以及大量廉價空置的農民住房為外來農民工創造了大量的就業機會,提供了便利廉價的居住場所,成為吸引外來農民工的熱點地區,并通過強關系的社會網絡和集聚效應,促進了農民工聚居區的形成(宋迎昌等, 1997)。

(2) 城鄉分割的二元土地制度是農民工聚居區形成的根本原因(李立勛, 2001),城鄉二元制度導致農民住房的大量增長,非正規經濟的成長,社區管理的松懈,從而吸引外來農民工的聚居(張京祥等, 2007)。文化地理學研究視角認為對傳統歷史文化的認同性也是聚居區形成的主要因素之一(藍宇蘊, 2001)。基于農民工傳統的鄉土觀念,在多元化的城市需要相應的空間來接納,從而使其找到身份認同和歸屬感,這是傳統村落文化在現代城市條件下的頑強延伸(吳曉等, 2003),也是異質于城市的鄉土文化需求上的趨同(王朋, 2008)。

(3) 多位學者從空間生產的視角出發探討聚居區的形成和演變,聚居區是社會行動者與制度變遷互動博弈的產物(馬學廣, 2010),是在當前的宏觀制度背景下,社會行動者對空間的活用,并依靠社會網絡關系和與其他社會行動者的博弈實現了對空間的占據、鞏固和重塑(吳廷燁等, 2013)。還有研究者從宏觀、中觀和微觀層面探討了聚居區的形成機制,包括宏觀層次的市場發展、制度排斥和勞動力的跨地域遷移,中觀層次的城市擴展與配套設施的完善,微觀層次的企業優勢、創業精神和當地社區的積極響應(李志剛等, 2011; 夏麗麗等, 2012)。

3.4 聚居區管治

(1) 聚居區的改造和管理。農民工聚居區的改造和管理,不同學科的研究視角有差異。城市規劃研究建議多傾向物質景觀和建筑形體改造(吳曉等, 2002; 鄭文升等, 2007)。社會學研究多關注如何消除城鄉二元結構體制的差異、緩解階層分異和社會邊緣性問題,建議加強社區服務建設和文化交流,構筑無邊界的社會支持網絡(馮曉英, 2006)。公共管理學研究則強調公共政策和管理的重要性,在物質環境改造的前提下,加強公共政策的補充(陳雙等, 2009),公共政策的設計和安排應體現“以人為本”,創造良好的城市社區條件和政策環境(高春燕, 2007),建立完善的城市組織管理體制和政策框架,尋求外來人口聚居區的社區化管理模式(劉貴利等, 2000)。制度經濟學研究認為外來人口聚居區普遍存在大量的非正規部門,成為外來人口就業和消費的主要部門,其核心特征是無管制或者缺少管制,因此需要從土地制度、社會保障制度等出發,構建新的制度框架(魏成等, 2007)。

(2) 聚居區的合作治理。合作治理(Collaborative Governance)是群體基于公共利益、跨越組織功能、多主體共存的共治的社會治理模式(Agranoff, 2003),它是以共識為導向(Booher, 2004),以信任為基礎,體現的是集體的、平等的決策過程(Fossett, 2005)。農民工聚居區的合作治理增加了村民、外來居民等群體的話語權和決策權。在合作治理的指引和多方利益的訴求下(林雄斌等, 2014),建立地方政府、開發商、村集體(村民)和外來人口等利益相關者的“四位一體”的利益協調機制(賈生華等, 2011);并從不同主體的角色定位構建“市區政府是主導、鄉村組織是樞紐、社區成員是核心、社會團體和社會單位(企業)是支撐、專業NGO是助推”的合作治理框架(馮曉英, 2010)。農民工聚居區的治理既要遵循一般城市空間形態的發展訴求和演化趨勢,又要結合自身特點,從社會—空間的復合視角出發,滿足不同層次居民的住房需要(仝德等, 2011)。努力打造社會融合、多元文化并存、具有地方歸屬感的新型聚居區(劉望保等, 2013; 董曄等, 2014)。

圖2 20世紀90年代以來中國農民工聚居區相關研究主題示意圖

Fig.2 Study topics of rural migrant enclaves since 1990s in China

4 中國農民工聚居區與西方移民聚居區研究比照

從研究思潮、研究視角和研究內容等方面將中國農民工聚居區與西方移民聚居區的研究進行對比。

4.1 研究思潮

西方國家移民聚居區研究經歷了同化主義(Park et al, 1925; Park, 1930; Milton, 1964)、多元主義(Klaff, 1980; Li, 2006)、異質本地化(Zelinsky et al, 1998; Zelinsky, 2001; Susan, 2006)和跨國主義(Portes et al, 2002; Wong, 2004; Wiles, 2008)。早期移民聚居區研究受同化主義的影響,認為隨著移民經濟社會地位的提高,社會經濟文化的同化將帶來空間上的同化,移民聚居區將走向衰敗甚至消亡。但隨著時代的發展,同化主義面臨著挑戰和質疑,有研究表明移民利用族裔資本促進了聚居區的繁榮(Lichter, 2010),在白人或者中產階級主導的郊區出現了移民聚居區(Li, 2009),因此移民聚居區是多元共存的。在上世紀末到本世紀,移民出現了分散的小規模的聚集,分散的同時但保持了自身的民族身份并構建了更大范圍的族裔社會關系網絡,這是同化主義和多元主義無法解釋的,由此提出了一種新的解釋,即異質本地化(heterolocalism)。此外,上世紀90年代以來,跨國主義開始盛行,跨國社會空間成為研究的熱點。

中國學者對農民工住房模式的研究,發現已經出現了農民工的空間同化,表現為農民工從聚居區(城中村)遷往本地居民主導的小區(李志剛, 2012; 周博, 2013)。國內對空間同化的研究主要集中在以定量方法對居住空間的研究上,西方國家在定量研究居住選擇和居住模式的基礎上,借鑒GIS空間分析方法對移民聚居區進行歷史的比對研究,并結合實地調查和深度訪談等多種方法探索移民的空間同化。此外,相比西方研究,國內相關研究除了空間同化外,缺乏對多元主義、異質本地化以及跨地域研究的探索和關注。

4.2 研究視角

西方國家移民聚居區的社會空間研究主要借鑒社會空間辯證法,不僅從群體創造社會空間的視角對移民聚居區的形成展開了豐富的理論探索和實證研究,而且探討了移民聚居區對移民產生積極和消極的反作用。積極的反作用,比如社會資本的積累、經濟上的成功、向上社會流動的實現、身份認同和歸屬感的提升(Edin et al, 2003; Erez, 2004; Chowdhury et al, 2007; Hillary, 2008; Robert, 2013);消極的反作用,人力資本投資的無效性、導致移民自我消耗、制約了居住遷移,以及帶來公共健康的負面影響(Bubinas, 2001; Prerna, 2007; Ron et al, 2007; Chad, 2008; Jones, 2008);還有中立的反作用(Paul, 2007; Petra, 2009)。西方國家對移民聚居區產生的空間效應也有相應的研究(Scott, 2015),包括影響移民商業布局和多元發展、促使內城的復興、對城市內-中環景觀重構的影響、文化符號和文化景觀對聚居區穩定性的影響等(Dong, 1995; Craig, 2003; Larry et al, 2008; McDaniel et al, 2009; Wang, 2013; Richard, 2014)。

國內研究主要從農民工聚居區的形成視角,即農民工對聚居區的形成如何產生作用進行分析,闡述其特征以及形成的機制。相比西方研究,國內研究缺乏從社會空間辯證法視角出發,即從農民工的生產實踐活動、跨地域網絡來探討農民工聚居區的增長,缺少農民工聚居區對移民的反作用(比如社會流動、市民化、居住隔離等)和空間效應對聚居區功能的影響、城市空間結構的影響等研究。

4.3 研究重點

西方國家則強調移民聚居區經濟的研究和聚居區形成機制的多視角研究,中國農民工聚居區的研究側重于地理空間、社會網絡、形成機制和空間管治的研究。

(1) 移民聚居區經濟。移民聚居區經濟(聚居區族裔經濟ethnic enclave economy)是在族裔經濟(Light, 1972; Bonacich,1973; Bonacich et al, 1980)的基礎上發展而來,族裔經濟指族裔成員從事的經濟活動,強調經營者和雇員的族裔身份。當族裔經濟活動在一定空間范圍內(特指族裔聚居區)聚集并具有相當規模,則形成聚居區族裔經濟(Portes et al, 1986; Kaplan, 1998; Li, 1998)。因此,它受限于同一族裔聚居區和族裔文化(Light et al, 1994)。西方聚居區族裔經濟研究主要包括概念的界定(Portes et al, 1986; Light et al, 1994)、形成機制(形成要素)(Portes, 1987; Portes et al, 1989)、發展階段(Light et al, 2000)、以及與族裔聚居區的相互作用關系(Waldinger, 1993; Sugiura, 2012; Steve, 2015)。

國內農民工聚居區經濟的研究案例為數不多,對農民工聚居區經濟的特征和形成機制作了初步研究(李志剛等, 2011; 夏麗麗等, 2012),在發展階段、移民經濟與移民聚居區的相互作用等方面的研究較為缺乏。西方國家在分析移民經濟與移民聚居區的相關作用關系的基礎上,總結了移民社區發展的不同階段,包括萌芽期、族裔聚居與族裔經濟共生期、族裔經濟主導期和衰退期,并進一步確定了移民社區不同階段所具有的主要功能的差異性(居住、商業、社會網絡等)。

(2) 移民聚居區形成機制。西方國家移民聚居區的形成機制研究主要有三大分析視角,即不同作用者角色的視角、三個過程的視角和民族團結的視角。不同作用者包括政府(Peng, 1994; McDaniel et al, 2009)、移民組織(Winston, 2003; Lee, 2004)和移民(使用者)(Alba et al, 1992; Peng, 1994; John, 2002);三個過程分別為物質空間實踐、符號生產(地方構建)(Salih, 2002; Arreola, 2012; Darko, 2014)、意義賦予(Salih, 2002);民族團結視角主要有兩種模式:反應性族群模式(reactive ethnicity model) 和擴散-競爭模式(diffusion-competition model),前者強調被動聚集(Light, 1972; Nielsen, 1985),后者強調主動聚居(Sanders et al, 1987; Li, 2009)。

國內對農民工聚居區形成機制的分析包括社會學、制度經濟學和地理學研究視角。相比西方研究,國內研究更加突出政治經濟體制以及土地政策對農民工聚居區形成的影響,歷史形成的城鄉二元結構、分割的集體與國有土地所有制,以及戶籍制度是中國農民工聚居區形成的重要原因。而西方則突出不同作用者的角色,并強調移民聚居區形成過程中符號的生產和意義的賦予。

5 中國農民工聚居區研究展望

與西方國家移民聚居區研究相比,中國農民工聚居區研究在研究思潮、研究視角、研究內容與研究方法上存在一定的差異。中國處在社會經濟轉型的重要時期,和諧社會的建設是未來中國發展的重要任務,農民工的社會融合是關鍵。作為農民工最主要的居住生活空間,農民工聚居區可能是某些社會問題的繁殖地,但它為農民工提供了低租金的住房、低成本的生活空間,部分聚居區還賦予了大量的基于鄉緣和地緣的社會網絡,以及充滿生氣的外向型經濟部門。農民工聚居區不僅是政府、社會和民眾共同關注的社會熱點,也必將是學術界持續關注的焦點。

(1) 中國有大量的農民工群體,十八屆三中全會將農民工市民化提到了國家戰略高度,政府、社會、市場應共同創建和諧的社區環境,營造新型社會空間,提升農民工的身份認同和社區歸屬感。2008年中國開始了大規模的棚戶區改造,2015年9月,李克強總理強調中國將繼續大規模地推進棚戶區改造。農民工市民化和棚戶區改造是今后研究的重點。

農民工市民化要重點突破和解決制度壁壘、成本限制以及農民工的融入,市民化產生的空間影響使農民工從聚集走向分散,還是新的聚集有待研究。此外,部分農民工聚居區屬于國家新一輪大規模棚戶區改造對象。棚戶區改造對改善城市環境、完善城市功能、提高城市戶籍低收入群體的居住質量有重大的積極作用,但由于戶籍限制,部分改造致使外來農民工的居住空間被壓縮,居住成本進一步提高。棚戶區改造可能導致周邊的農民工聚居區進一步增長,如深圳黃貝嶺中村的改造導致大量四川籍的農民工遷往附近的羅芳村;也可能為農民工提供了完備的服務設施和更多優質廉價的住房,成為農民工聚集的新社會空間;還有可能如北京的浙江村,由于整體拆遷,在更遠、區位條件差的地方重新聚集形成新的農民工聚居區;亦有可能改造后提高生活成本使得農民工返鄉,去其他城市尋找新的落腳地等。棚戶區改造對現存農民工聚居區及城市空間將產生何種影響有待進一步研究。

(2) 對應西方國家移民聚居區的研究思潮(同化主義、多元主義、異質本地化和跨國主義),國內相關研究主要涉及的是空間同化,而多元主義和異質本地化是否適用于中國農民工聚居區研究,這是未來研究的切入點。此外,運用社會--空間辯證法理論,打破單向的研究思路,在農民工與農民工聚居區之間建立起更加緊密的分析框架,有利于更加深刻地解釋農民工聚居區的特征、形成機制、反作用和空間效應。

(3) 中國農民工聚居區由于研究時間相對較短,尚未形成自身的研究體系,在很多方面需加強與西方研究的對話。如中國農民工聚居區的空間分布是否出現了新的變化以及背后的影響因素、農民工聚居區經濟等等。此外,國內從微觀尺度的空間生產角度分析農民工聚居區的形成略顯不足,缺乏對某些作用者如農民工組織或者社區組織、聚居區形成的過程如符號生產、以及民族團結視角下的被動聚集和主動聚居等研究對象和分析框架的研究。聚居區形成的研究多集中在某一向度上,或自上而下從宏觀上專注于資本和權力對空間的塑造,或自下而上從微觀上聚焦于居民地方感及意義的建構。未來在具體的社會空間生產的案例研究中,需將這兩種力量和過程連接起來,并論述其辯證關系。

(4) 國內農民工聚居區的研究主要集中在城中村,研究對象的差異性較小,已有研究表明,農民工內部出現了較大分化,農民工聚居區也出現了分化和變遷,并呈現出多樣性,因此未來農民工聚居區研究應關注不同類型聚居區的差異性以及聚居區集中程度的差異性,更為準確地把控農民工聚居區的全貌。中國農民工聚居區研究更多地以定性研究為主,雖然最近幾年,國內地理學者引入了質性研究方法,但不少質性研究只是起到補充說明的作用,并未成為解釋與分析的重點,未來研究應加大質性研究方法的運用,并結合定量研究方法和多方法綜合法展開農民工聚居區的研究。

作者簡介:周春山:中山大學地理科學與規劃學院教授, 博士生導師, 主要研究方向為區域發展與城鄉規劃、城市地理學研究。楊高:中山大學地理科學與規劃學院

中國鄉村發現網轉自:《地理科學進展》2016年第05期

(掃一掃,更多精彩內容!)