本文利用2013年中國(guó)東部、中部、西部4個(gè)省(市)“農(nóng)民上樓”問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù),對(duì)“農(nóng)民上樓”后財(cái)產(chǎn)權(quán)利的變化進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì)分析,通過(guò)數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法評(píng)估其財(cái)產(chǎn)權(quán)利的損益情況。結(jié)合訪談及相關(guān)資料,本文發(fā)現(xiàn):“農(nóng)民上樓”后財(cái)產(chǎn)權(quán)利邊界明確,物權(quán)顯著增加,集體利益分享權(quán)以不同形式實(shí)現(xiàn),但用益物權(quán)實(shí)現(xiàn)度較低;農(nóng)民整體上財(cái)富積累能力降低,不利于其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。“農(nóng)民上樓”后的物權(quán)、集體利益分享權(quán)和用益物權(quán)等財(cái)產(chǎn)權(quán)利的投入產(chǎn)出效率差異較大,影響農(nóng)民的投資行為和拆遷意愿,導(dǎo)致征地拆遷成本增加。

一、問(wèn)題的提出

根據(jù)相關(guān)法律,農(nóng)民擁有三類財(cái)產(chǎn)權(quán):一是物權(quán)。農(nóng)民對(duì)其合法的收入、房屋、生活用品、生產(chǎn)工具、原材料等不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)享有所有權(quán),合法的儲(chǔ)蓄、投資及其收益受法律保護(hù)。二是集體利益的分享權(quán)。集體成員依法對(duì)本集體所有的不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)行使成員權(quán),例如根據(jù)集體決定的土地補(bǔ)償費(fèi)等費(fèi)用的使用和分配辦法,獲得相應(yīng)的補(bǔ)償?shù)取H怯靡嫖餀?quán)。農(nóng)民依法享有農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán),對(duì)由農(nóng)民集體使用的耕地、林地、草地等享有占有、使用、收益和土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)的權(quán)利①,享有宅基地使用權(quán),依法對(duì)集體所有的土地享有占有和使用的權(quán)利②。然而,因存在超法律限制,“集體”只能是有限的土地所有權(quán)人(于建嶸,2009),而農(nóng)民與土地有關(guān)的財(cái)產(chǎn)權(quán)利均為集體所有權(quán)的延伸,由此導(dǎo)致與土地相關(guān)的財(cái)產(chǎn)權(quán)利界定和實(shí)現(xiàn)存在不確定性。張靜(2003)發(fā)現(xiàn),在實(shí)踐中多種土地規(guī)則并存以“備”選擇,根據(jù)利益競(jìng)爭(zhēng)對(duì)規(guī)則做出取舍,通常力量大者對(duì)選擇有影響力,土地使用規(guī)則隨著利益、力量的變動(dòng)而不確定。

城市擴(kuò)張過(guò)程中,城市郊區(qū)土地被征收或在農(nóng)村地區(qū)開(kāi)展土地綜合整治,農(nóng)民由原先在村落的分散居住搬入單元式樓房集中居住,這一現(xiàn)象被稱為“農(nóng)民上樓”。本研究重點(diǎn)關(guān)注城市郊區(qū)征地拆遷型“農(nóng)民上樓”。“農(nóng)民上樓”后“一夜暴富”和失地導(dǎo)致的生計(jì)困難現(xiàn)象都常常出現(xiàn)在公眾視野,學(xué)術(shù)界認(rèn)為,社會(huì)在利益上和認(rèn)識(shí)上對(duì)“農(nóng)民上樓”產(chǎn)生巨大差距的主要原因在于,土地制度模糊和土地的非市場(chǎng)平等交換導(dǎo)致了同地不同價(jià)。第一,作為農(nóng)村最重要的制度安排,土地財(cái)產(chǎn)權(quán)利被有意地模糊(柯華慶,2010),資本、土地、權(quán)力“三位一體”地推進(jìn)城鎮(zhèn)化,大量的非公共利益性質(zhì)的征地行為對(duì)農(nóng)民土地發(fā)展權(quán)造成侵害(黃祖輝、汪暉,2002),征地過(guò)程中的利益邊界、是非邊界和行動(dòng)邊界都模糊不清,缺少實(shí)現(xiàn)利益均衡的公平公正標(biāo)準(zhǔn)(祝天智,2014),導(dǎo)致“農(nóng)民上樓”致貧等不良后果(陳錫文,2010;鄭風(fēng)田等,2007)。第二,非市場(chǎng)等價(jià)交換使農(nóng)民土地權(quán)利未能得到相應(yīng)補(bǔ)償。曾令秋等(2006)發(fā)現(xiàn),征地制度導(dǎo)致的土地價(jià)格“剪刀差”,是行政強(qiáng)制手段對(duì)農(nóng)民土地所有權(quán)權(quán)益的剝奪,征地過(guò)程中農(nóng)民的土地所有者利益未能按照市場(chǎng)化原則得到充分補(bǔ)償。王修達(dá)(2008)認(rèn)為,土地原用途補(bǔ)償、被征地農(nóng)民生活水平不降低和土地市場(chǎng)價(jià)值補(bǔ)償分別是征地補(bǔ)償?shù)淖畹蜆?biāo)準(zhǔn)、政策標(biāo)準(zhǔn)和最高標(biāo)準(zhǔn),政府通過(guò)限制農(nóng)地直接進(jìn)入市場(chǎng)的權(quán)利剝奪了農(nóng)民的土地開(kāi)發(fā)權(quán),是一種強(qiáng)加于人的地價(jià)。

已有研究對(duì)“農(nóng)民上樓”過(guò)程中財(cái)產(chǎn)權(quán)利變化及原因的描述和分析,總體看來(lái)仍有三個(gè)問(wèn)題進(jìn)一步分析:①如前所述,農(nóng)民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利有三類,“農(nóng)民上樓”后財(cái)產(chǎn)權(quán)利的具體發(fā)生了哪些變化,其綜合損益是怎樣的?②不同研究的樣本分析表明,“農(nóng)民上樓”是獲益還是損失存在較大的分化,但分化的原因是什么?③能否通過(guò)制度修正或調(diào)整降低“農(nóng)民上樓”對(duì)農(nóng)民財(cái)產(chǎn)權(quán)利的負(fù)面影響?本文擬對(duì)2013年開(kāi)展的“農(nóng)民上樓”問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行描述性分析,進(jìn)而通過(guò)數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DEA)方法評(píng)估“農(nóng)民上樓”后的財(cái)產(chǎn)損益情況,回答上述三個(gè)問(wèn)題。

二、“農(nóng)民上樓”后財(cái)產(chǎn)權(quán)利變化的描述性分析

(一)調(diào)查及數(shù)據(jù)說(shuō)明

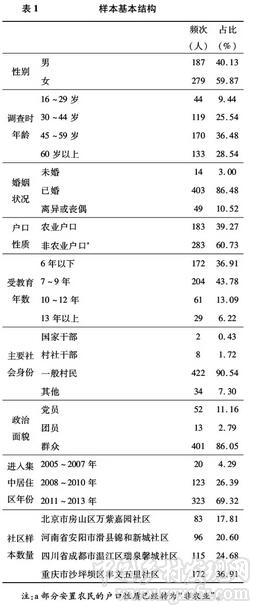

2013年5月和12月,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所“城鎮(zhèn)化背景下集中居住區(qū)農(nóng)民生活質(zhì)量研究”課題組開(kāi)展了問(wèn)卷調(diào)查。課題組采取典型案例調(diào)查方法,根據(jù)前期研究和調(diào)查經(jīng)驗(yàn),選擇了東部、中部、西部4個(gè)位于城市郊區(qū)、具有代表性的大型農(nóng)民集中居住區(qū)進(jìn)行調(diào)查。這4個(gè)社區(qū)分別為:北京市房山區(qū)萬(wàn)紫嘉園社區(qū)、河南省安陽(yáng)市滑縣錦和新城社區(qū)、四川省成都市溫江區(qū)瑞泉馨城社區(qū)、重慶市沙坪壩區(qū)豐文五里社區(qū)。通過(guò)隨機(jī)抽樣選擇農(nóng)戶③進(jìn)行入戶問(wèn)卷調(diào)查,課題組獲取有效樣本466個(gè)。樣本農(nóng)戶平均家庭人數(shù)和戶籍人數(shù)分別為3.82人和3.46人,受訪者在調(diào)查時(shí)的平均年齡為49.7歲(最大為84歲,最小為18歲),平均受教育年數(shù)為7.9年,進(jìn)入集中居住區(qū)的年份為2005-2013年。表1列出了樣本的基本情況。

(二)“農(nóng)民上樓”后財(cái)產(chǎn)權(quán)利變化情況

1.物權(quán)變化。“農(nóng)戶上樓”后住房面積發(fā)生了較大變化。“農(nóng)民上樓”前,樣本農(nóng)戶平均舊房建筑面積為199.46平方米,人均46.35平方米;“農(nóng)民上樓”后,戶均住房建筑面積117.45平方米,人均32.68平方米,分別減少82.01平方米和13.67平方米。

在447個(gè)有效樣本中,農(nóng)戶舊房建造年代在1979年以前的為71個(gè),1980-1999年的為287個(gè),2000年以后的為89個(gè),分別占樣本總數(shù)的15.9%、64.2%和19.9%,其中部分房屋進(jìn)行過(guò)翻新。根據(jù)受訪者評(píng)估,拆遷時(shí)戶均舊房重置價(jià)值④為7.58萬(wàn)元,其中,最小的0元,最大的50萬(wàn)元。“農(nóng)民上樓”后,戶均建造或購(gòu)買(mǎi)新房直接花費(fèi)12.43萬(wàn)元。根據(jù)不同類型房屋(獨(dú)棟、聯(lián)排、多層、高層)在調(diào)查時(shí)的建筑成本粗略估算⑤,新房戶均建筑成本為17.98萬(wàn)元,低于舊房農(nóng)戶估值和建新支出之和。

在446個(gè)有效樣本中,“農(nóng)民上樓”后,戶均獲得現(xiàn)金補(bǔ)償金額(含補(bǔ)償、獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)助等,下同)9.44萬(wàn)元,包括舊宅基地使用權(quán)補(bǔ)償、拆舊房補(bǔ)償、建新房補(bǔ)助、附屬物補(bǔ)償、先搬遷獎(jiǎng)勵(lì)、困難補(bǔ)助等。

2.集體利益分享權(quán)變化。“農(nóng)民上樓”后集體財(cái)產(chǎn)權(quán)利發(fā)生了根本變化,農(nóng)民的集體利益分享權(quán)也隨之變化。調(diào)查顯示,集體財(cái)產(chǎn)權(quán)利變化主要有兩種類型:一種類型是村集體消失,集體財(cái)產(chǎn)按照一定原則被一次性分到成員手中。這類方式操作簡(jiǎn)便,最為常見(jiàn),被戲稱為“分光吃光,身體健康”,一般體現(xiàn)在“農(nóng)民上樓”后的現(xiàn)金補(bǔ)償中。第二種類型是集體資產(chǎn)以新的形態(tài)出現(xiàn)。例如,成都市溫江區(qū)采取“兩股一改”制度(集體資產(chǎn)股份化和集體土地股權(quán)化、改革完善農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織形式和治理結(jié)構(gòu)),將過(guò)去集體所有的公益性資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)變?yōu)檫m合城市發(fā)展的新的資產(chǎn),如農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、店鋪等,產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)性收益按照集體經(jīng)濟(jì)組織成員認(rèn)可的規(guī)則進(jìn)行分配,體現(xiàn)在“農(nóng)民上樓”后的收入中。

土地集體所有制度使農(nóng)民的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)、宅基地使用權(quán)、征地補(bǔ)償費(fèi)等財(cái)產(chǎn)權(quán)利與集體高度相關(guān),形成了中國(guó)特色的農(nóng)民財(cái)產(chǎn)權(quán)。土地的三個(gè)屬性(基于自然的生產(chǎn)屬性、基于社會(huì)的生活屬性、基于政治的穩(wěn)定屬性)之間密切聯(lián)系,導(dǎo)致市場(chǎng)難以建立土地權(quán)利交易的價(jià)格機(jī)制,交易價(jià)格的確定傾向于采取具有威權(quán)和話語(yǔ)權(quán)一方的解釋,會(huì)使缺乏話語(yǔ)權(quán)的一方權(quán)利受損。“農(nóng)民上樓”后集體財(cái)產(chǎn)權(quán)利被分解到農(nóng)戶,過(guò)去集體和個(gè)人之間模糊的財(cái)產(chǎn)權(quán)關(guān)系變成了清晰的個(gè)體財(cái)產(chǎn)權(quán)利。過(guò)去因不具有土地處分權(quán)而導(dǎo)致難以定價(jià)的房屋,在“農(nóng)民上樓”后可以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化交易。問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,“農(nóng)民上樓”所獲得的補(bǔ)償總金額與舊房宅基地面積、舊房建筑面積顯著相關(guān),與承包地面積也呈現(xiàn)出正相關(guān)關(guān)系,后三者數(shù)量越大,“農(nóng)民上樓”獲得補(bǔ)償總金額越高,整體上能夠彌補(bǔ)損失。但是,調(diào)查同時(shí)表明,農(nóng)民為獲得這種“清晰”的產(chǎn)權(quán)支付了成本,除房屋、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施等實(shí)物成本外,還包括農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)權(quán)、農(nóng)村建設(shè)用地上從事非農(nóng)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展權(quán)等機(jī)會(huì)成本。

3.用益物權(quán)變化。“上樓”前,樣本農(nóng)戶中411戶有承包地,戶均承包土地3.91畝,最小值0.2畝,最大值100畝。“上樓”后,樣本農(nóng)戶的承包地全部被征收,承包地面積為0。

“上樓”前,樣本農(nóng)戶戶均舊房宅基地面積299.43平方米,人均69.31平方米;“上樓”后,戶均房屋占地面積28.60平方米,人均9.33平方米,分別減少270.83平方米和59.98平方米。其中,有396個(gè)樣本農(nóng)戶因入住高層或多層住宅,無(wú)法計(jì)算其新房宅基地面積或占地面積,也未得到土地部門(mén)頒發(fā)的土地使用證,因此回答為“0”,表示截至調(diào)查之時(shí),這部分受訪者沒(méi)有獲得宅基地或住房占地使用權(quán)。

4.財(cái)富積累能力變化。用增加的收入減增加的支出,得到增加的收支結(jié)余,可以看出農(nóng)戶財(cái)富積累能力的變化。如表2所示,“上樓”后農(nóng)戶收入和支出存在較大變化⑥。戶均增加的收支結(jié)余為-1284.61元,其中,收入增加6898.44元,支出增加8183.05元;中位數(shù)為-2600元,收入增加的中位數(shù)為1000元,支出增加的中位數(shù)為5700元。這表明,“上樓”后部分農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)了增收,但因開(kāi)支增幅更大,在整體上顯示為生活水平降低。

樣本農(nóng)戶收支變化情況顯示出極大的差異性。相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)不能證明農(nóng)戶收入和支出變化是某一項(xiàng)或者幾項(xiàng)因素的影響。但是,調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和筆者調(diào)查中的直觀感受表明:

“上樓”后農(nóng)戶收入增加的前三個(gè)原因依次為:非農(nóng)經(jīng)營(yíng)收入增加、工資性收入增加和轉(zhuǎn)移性收入增加。①部分農(nóng)戶“上樓”后經(jīng)營(yíng)商鋪、餐館等,收入增幅較大,拉高了平均值;②受訪者均表示“只要想找工作就能找到”,有勞動(dòng)力家庭的工資性收入增加有保障;③老年人(男60歲以上、女50歲或55歲以上)可直接領(lǐng)取失地農(nóng)民養(yǎng)老金,每月800~1600元不等,有老年人的家庭總收入大幅提高。

“上樓”后農(nóng)戶收入減少的原因主要是,典型調(diào)查集中于城市郊區(qū),農(nóng)業(yè)大戶、農(nóng)村非農(nóng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)者等對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村依賴度高,“上樓”后相關(guān)收入大幅減少。

影響農(nóng)戶開(kāi)支增加的因素從大到小依次為:食品開(kāi)支、其他開(kāi)支(主要是購(gòu)車(chē)及相關(guān)支出)、人情開(kāi)支、水電開(kāi)支和物業(yè)管理開(kāi)支。“農(nóng)民上樓”后支出增幅大于收入增幅,相對(duì)于“上樓”前,農(nóng)戶財(cái)富積累能力下降。

經(jīng)營(yíng)土地情況。“上樓”前,有369個(gè)樣本農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)土地,占461個(gè)有效樣本的80%。其中,經(jīng)營(yíng)土地面積超過(guò)3畝的占36.6%;戶均經(jīng)營(yíng)土地3.84畝,最多的100畝。“上樓”后,戶均經(jīng)營(yíng)土地0.04畝。土地經(jīng)營(yíng)收入變化方向上,有12個(gè)樣本農(nóng)戶表示“土地經(jīng)營(yíng)收入增加”,戶均增加2142.5元;225個(gè)樣本農(nóng)戶表示“土地經(jīng)營(yíng)收入減少”,戶均每年減少4889.1元,最多的一戶每年減少11.5萬(wàn)元。

養(yǎng)殖情況。“上樓”前,有340個(gè)樣本農(nóng)戶飼養(yǎng)牲畜,占樣本農(nóng)戶的73%。其中,261個(gè)將部分或全部牲畜用于銷(xiāo)售,年均凈收入3721.24元,養(yǎng)殖凈收入在3000元以下的占73.18%,3001~6000元占14.18%,6001~9000元、9001~12000元和12000元以上分別占4.98%、3.45%和4.21%,最多的一戶年養(yǎng)殖凈收入10萬(wàn)元。“上樓”后,由于缺乏養(yǎng)殖空間,無(wú)一家飼養(yǎng)牲畜。

“農(nóng)民上樓”后的就業(yè)情況不樂(lè)觀。“上樓”后,受訪者年均工作時(shí)間144.5天,其中,年均工作時(shí)間在3個(gè)月以下的占一半。值得注意的是,“上樓”前經(jīng)營(yíng)土地面積在3畝以上的樣本農(nóng)戶中,在“上樓”后,有70名完全失業(yè),占41.4%;有26.6%的受訪者“擔(dān)心自己找不到工作”;29.6%的受訪者“擔(dān)心即使有工作,也賺不到足夠的錢(qián)”。“上樓”前有養(yǎng)殖凈收入的樣本農(nóng)戶,“上樓”后年平均工作時(shí)間為132天,其中,完全失業(yè)的占到49.8%,年工作時(shí)間超過(guò)半年的僅有39.8%;從按照“上樓”前養(yǎng)殖凈收入水平對(duì)樣本農(nóng)戶的分組看,表現(xiàn)最好的是6001~9000元組,完全失業(yè)和年工作時(shí)間在10~12個(gè)月的比例分別為30.8%和61.5%;“上樓”前年養(yǎng)殖凈收入超過(guò)12000元的受訪者中,“上樓”后完全失業(yè)的比例高達(dá)63.6%。

從長(zhǎng)期看,“農(nóng)民上樓”后財(cái)富積累能力偏低。進(jìn)一步計(jì)算表明,“農(nóng)民上樓”后家庭人均儲(chǔ)蓄率為0.02%,即便收入最高20%的農(nóng)戶,儲(chǔ)蓄率也僅為18%,而最低收入20%的家庭,儲(chǔ)蓄率為-36%,遠(yuǎn)低于各類數(shù)據(jù)計(jì)算的儲(chǔ)蓄率⑦。“農(nóng)民上樓”后恩格爾系數(shù)高達(dá)46.86%,2013年我國(guó)城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民家庭恩格爾系數(shù)分別為35%和37.7%。原因可能是:①收入偏低導(dǎo)致了居民儲(chǔ)蓄率偏低。受訪者人均純收入為14288元,分別為2013年全國(guó)居民人均可支配收入和城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的78%和54%。②“農(nóng)民上樓”后收入雖然遠(yuǎn)低于城鎮(zhèn)居民,卻大幅高于農(nóng)村居民,加上數(shù)額不菲的拆遷補(bǔ)償款,造成“一夜暴富”,刺激了消費(fèi)意愿。加上并不樂(lè)觀的就業(yè)情況,“農(nóng)民上樓”后財(cái)富積累能力普遍呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。

三、“農(nóng)民上樓”后財(cái)產(chǎn)權(quán)利投入產(chǎn)出效率估計(jì)

(一)指標(biāo)選擇和數(shù)據(jù)處理

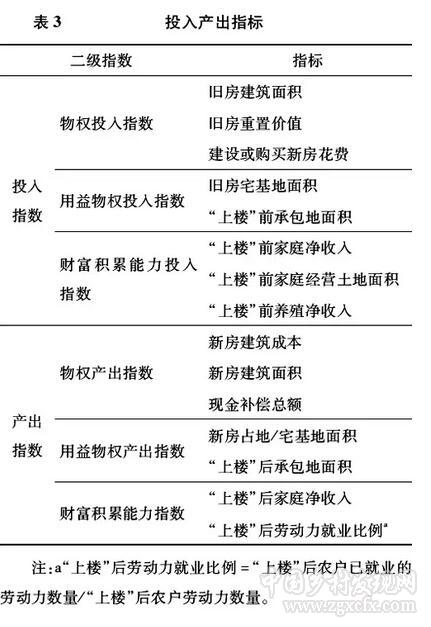

本文將農(nóng)民“上樓”前所擁有的一系列財(cái)產(chǎn)權(quán)利和其他權(quán)利視為投入,將“上樓”后的財(cái)產(chǎn)權(quán)利和其他權(quán)利視為產(chǎn)出,對(duì)投入產(chǎn)出各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行無(wú)量綱化處理并取算數(shù)平均值后⑧,構(gòu)建“農(nóng)民上樓”后財(cái)產(chǎn)權(quán)利變化的相關(guān)指數(shù),如表3表示。

“農(nóng)民上樓”后,被征地農(nóng)民補(bǔ)償⑨依據(jù)三個(gè)方面:①物權(quán)情況,包括房屋、承包土地上的青苗以及其他附屬物;②農(nóng)民家庭人口情況,包括勞動(dòng)力安置、社會(huì)保障等:③集體所有土地情況,包括宅基地等建設(shè)用地和耕地等,由集體自主決策分配方案。但在實(shí)踐中,除指定地點(diǎn)(安置小區(qū))的住房安置和符合條件失地農(nóng)民的社會(huì)保障外,不同農(nóng)戶所獲得的補(bǔ)償內(nèi)容和數(shù)量存在較大差異,如貨幣補(bǔ)償、勞動(dòng)力安置等,有的地方還有商鋪安置和其他形式的補(bǔ)償安置,農(nóng)戶往往難以準(zhǔn)確描述其“上樓”損失及獲得的相應(yīng)補(bǔ)償。其原因在于,一方面,地方政府對(duì)于農(nóng)民財(cái)產(chǎn)權(quán)利的認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一,例如對(duì)承包地和宅基地的權(quán)益歸屬存在爭(zhēng)議,有的認(rèn)為它們是農(nóng)民的“用益物權(quán)”,有的則認(rèn)為土地歸集體所有,農(nóng)民不能主張其財(cái)產(chǎn)權(quán)利。另一方面,農(nóng)戶不僅存在經(jīng)濟(jì)上的顯著分化(如房屋數(shù)量和估值),而且在社會(huì)屬性上也存在較大差異,更強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)(如村社干部)、上訪行為等都能作為與地方政府“討價(jià)還價(jià)”的籌碼。因此,無(wú)論從降低交易成本、提高拆遷效率的角度還是從維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的角度考慮,地方政府都傾向于模糊農(nóng)民財(cái)產(chǎn)權(quán)利,采取“打包”補(bǔ)償?shù)霓k法。農(nóng)戶獲得補(bǔ)償?shù)膬?nèi)容和數(shù)量單位不同,且難以量化,采取一般的投入產(chǎn)出分析方法無(wú)法估計(jì)農(nóng)戶的綜合損益。但可以肯定的是,農(nóng)戶的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)和宅基地使用權(quán)、舊宅、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)能力等都是因“上樓”而必須付出的成本,新社區(qū)房屋、勞動(dòng)力安置、貨幣補(bǔ)償?shù)葎t是“上樓”的產(chǎn)出(收益)。投入屬性與產(chǎn)出屬性符合正向性關(guān)系,而且“上樓”農(nóng)戶具有同質(zhì)性,他們均因拆遷而失去原有財(cái)產(chǎn)權(quán)利,且基本能夠就是否接受以及調(diào)整補(bǔ)償方案做出獨(dú)立決策。在這種情況下,采用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法(DEA)評(píng)估“農(nóng)民上樓”的投入產(chǎn)出效率,具有較強(qiáng)的優(yōu)越性。

作為一種非參數(shù)統(tǒng)計(jì)估計(jì)方法,DEA常用于評(píng)價(jià)具有多個(gè)投入和多個(gè)產(chǎn)出的獨(dú)立決策單元(DMU)間的相對(duì)有效性。將輸入最小、輸出最大的決策單元所形成的生產(chǎn)前沿面作為目標(biāo),其他決策單元的效率與處在生產(chǎn)前沿面的決策單元的效率的比值即為評(píng)價(jià)效率。本文假設(shè)每一個(gè)樣本農(nóng)戶都能夠獨(dú)立參與補(bǔ)償方案的談判,并獨(dú)立決策,將財(cái)產(chǎn)權(quán)利作為“投入項(xiàng)”,所獲得的補(bǔ)償作為“產(chǎn)出項(xiàng)”,投入產(chǎn)出率最高的樣本作為效率邊界,用其他樣本與之比較以衡量其效率。

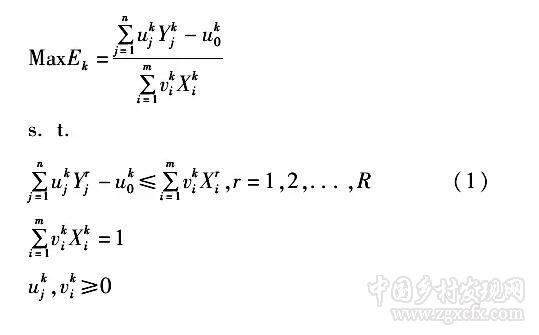

值得注意的是,DEA是在一個(gè)具有多投入多產(chǎn)出系統(tǒng)中評(píng)價(jià)各個(gè)DMU之間的相對(duì)效率,因此,即便效率值為l,也不代表沒(méi)有改進(jìn)之處。本文研究基于規(guī)模報(bào)酬可變的假設(shè),將“農(nóng)民上樓”綜合損益的投入項(xiàng)和產(chǎn)出項(xiàng)分別確定為農(nóng)民物權(quán)、用益物權(quán)、財(cái)富積累水平三類,由于“農(nóng)民上樓”的投入是既定的,而產(chǎn)出可以“討價(jià)還價(jià)”,因此使用BCC產(chǎn)出導(dǎo)向型模型評(píng)估“農(nóng)民上樓”財(cái)產(chǎn)權(quán)利效率。假設(shè)存在R個(gè)決策單元DMU,每個(gè)DMU都包含m個(gè)投入和n個(gè)產(chǎn)出指標(biāo),DMU0的第i個(gè)投入、j個(gè)產(chǎn)出向量分別是X0i和Y0i(X0i大于等于0,i等于l,...m,j等于l,...,n),產(chǎn)出權(quán)重向量和投入權(quán)重向量分別是U0j和V0i,效率為E0。BCC產(chǎn)出導(dǎo)向型模型表達(dá)如下:

(二)DEA結(jié)果分析

將指標(biāo)缺失樣本剔除后,利用MAXDEA軟件,對(duì)383個(gè)樣本農(nóng)戶(DMU)進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)“農(nóng)民上樓”財(cái)產(chǎn)權(quán)利投入產(chǎn)出效率()分組標(biāo)準(zhǔn),將樣本農(nóng)戶分為四類:高效率(=1)、較高效率(0.8≤<1)、中等效率(0.6≤<0.8)和低效率(<0.6)投入產(chǎn)出。383個(gè)樣本財(cái)產(chǎn)權(quán)利投入產(chǎn)出效率分組情況如表4所示。

規(guī)模報(bào)酬可變假設(shè)下,383個(gè)樣本農(nóng)戶中有53個(gè)的財(cái)產(chǎn)權(quán)利投入產(chǎn)出技術(shù)有效,形成了效率前沿面。以此為標(biāo)準(zhǔn),計(jì)算未達(dá)有效率的農(nóng)戶的物權(quán)產(chǎn)出、用益物權(quán)產(chǎn)出和財(cái)富積累能力產(chǎn)出相對(duì)于有效率農(nóng)戶的差距。從總體上看,財(cái)富積累能力產(chǎn)出不足率最高,其后依次為物權(quán)和用益物權(quán)。三類產(chǎn)出效率之間存在差異的原因可能在于,不同財(cái)產(chǎn)類別的議價(jià)空間存在較大差異,土地本身的價(jià)格彈性較小,物權(quán)和勞動(dòng)力安置等方面存在較大議價(jià)空間。一方面,根據(jù)現(xiàn)行法律,征收耕地的土地補(bǔ)償費(fèi)有“為該耕地被征收前三年平均年產(chǎn)值的六至十倍”的嚴(yán)格限制,農(nóng)戶很難就土地本身相關(guān)權(quán)利與地方政府議價(jià)。另一方面,法律并未對(duì)住宅、生產(chǎn)性用房等物權(quán)以及勞動(dòng)力等補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)做出明確規(guī)定,由此議價(jià)主要集中在此。

不同類別財(cái)產(chǎn)權(quán)利投入產(chǎn)出效率的差異會(huì)對(duì)“農(nóng)民上樓”的行為和意愿產(chǎn)生直接影響。從目前的情況看,“農(nóng)民上樓”不可逆,土地財(cái)產(chǎn)權(quán)利只能由集體讓渡給國(guó)家,是典型的一次性博弈,因此,一旦進(jìn)入征地拆遷程序,農(nóng)戶會(huì)盡可能多地向政府和集體“要價(jià)”。例如,將未成年子女和新增人口(媳婦、女婿等)作為勞動(dòng)力獲得額外補(bǔ)助,將生產(chǎn)用房等同于住宅獲得房屋拆遷補(bǔ)償,或者將子女和老年人分戶等。地方政府往往會(huì)同意農(nóng)戶一定額度內(nèi)的補(bǔ)償要求。筆者在調(diào)查中遇到過(guò)極端情況:某被征地農(nóng)戶在耕地上種植名貴花木,畝均附屬物價(jià)值超過(guò)100萬(wàn)元,且不能隨意移動(dòng)。該農(nóng)戶認(rèn)為,應(yīng)按損失給予每畝100萬(wàn)元補(bǔ)償。拆遷組(鎮(zhèn)政府)認(rèn)為,農(nóng)田植樹(shù)是違法行為,但考慮到農(nóng)戶確實(shí)存在較大損失,可按法律規(guī)定的最高標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)償。雙方出價(jià)差距過(guò)大,導(dǎo)致該農(nóng)戶與鎮(zhèn)政府發(fā)生對(duì)抗。鎮(zhèn)政府最終設(shè)法籌資,給予該農(nóng)戶畝均20余萬(wàn)元的補(bǔ)償,遠(yuǎn)高于當(dāng)?shù)仄骄a(bǔ)償水平。這種情況下,如果有被拆遷的預(yù)期,農(nóng)戶就會(huì)產(chǎn)生加蓋房屋、農(nóng)田種樹(shù)、合戶(分戶)等行為,表現(xiàn)出拆遷意愿顯著降低。

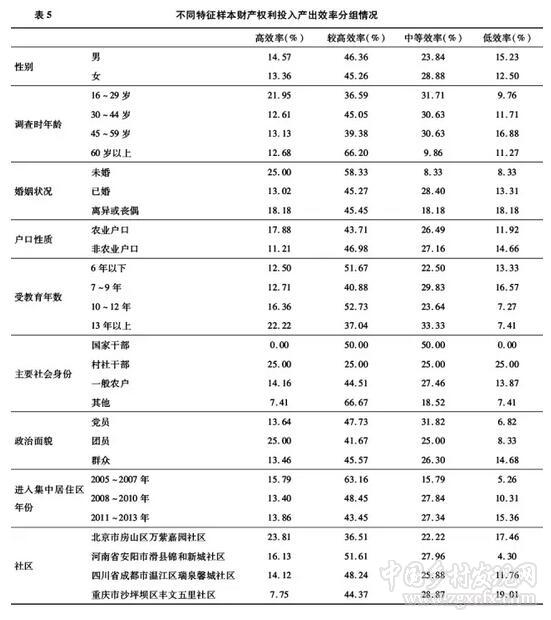

進(jìn)一步分析,不同特征樣本在“上樓”過(guò)程中財(cái)產(chǎn)權(quán)利投入產(chǎn)出效率存在差異。如表5所示,16~29歲年齡段的受訪者在高效率組別中占比22.0%,顯著高于其他年齡段;受教育年數(shù)多的受訪者在高效率組別的占比更高,在低效率組別的占比更低;北京萬(wàn)紫嘉園社區(qū)處于高效率組別的占比23.8%,低效率組別的占17.5%,而重慶豐文五里社區(qū)上述兩個(gè)占比分別為7.7%和19.0%。

不同特征農(nóng)戶(或受訪者)之間財(cái)產(chǎn)權(quán)利投入產(chǎn)出效率的差異表明,在投入固定時(shí),“農(nóng)民上樓”的產(chǎn)出還有較大改進(jìn)空間。這至少有四層含義:一是結(jié)合描述性分析,“農(nóng)民上樓”過(guò)程中,經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)越好的地區(qū),“議價(jià)能力”越高的農(nóng)戶,其投入產(chǎn)出效率就越高。反過(guò)來(lái),財(cái)產(chǎn)投入產(chǎn)出效率低的農(nóng)戶在“上樓”過(guò)程中其利益可能受到侵害。這也是在“農(nóng)民上樓”后財(cái)產(chǎn)權(quán)利變化問(wèn)題上,社會(huì)、學(xué)界乃至決策層都存在較大爭(zhēng)議的原因。二是在不斷的比較中,“農(nóng)民上樓”為了“不吃虧”,會(huì)盡量向投入產(chǎn)出前沿面靠近,原有征地模式會(huì)面臨“產(chǎn)出”即各類征地補(bǔ)償成本不斷攀升的挑戰(zhàn)。三是“農(nóng)民上樓”財(cái)產(chǎn)權(quán)利變化的方向和程度與農(nóng)民原有財(cái)產(chǎn)權(quán)利有關(guān),但標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容等都有較大靈活度,其間還包含了更加復(fù)雜的因素,如農(nóng)民社會(huì)身份、所屬地方等。四是農(nóng)戶之間的這種差距,會(huì)進(jìn)一步刺激部分農(nóng)戶不滿補(bǔ)償方案而采取各種方式與拆遷方“討價(jià)還價(jià)”。

四、主要結(jié)論

財(cái)產(chǎn)權(quán)源于對(duì)物的充分利用以支持人類發(fā)展的期望。契約社會(huì)的分工和協(xié)作大幅提升了生產(chǎn)效率,社會(huì)成員放棄了自然社會(huì)的財(cái)產(chǎn)權(quán)利,把所有可以向政治社會(huì)里的法律尋求保護(hù)的事宜均交由社會(huì)去處理,財(cái)產(chǎn)權(quán)體現(xiàn)的是公共意志對(duì)權(quán)利界定以及實(shí)現(xiàn)權(quán)利的價(jià)值(查爾斯·K.羅利,2007)。但與此同時(shí),每個(gè)人都希望最大限度降低別人對(duì)自己福利的影響,由此公共財(cái)產(chǎn)被分割、界定邊界、達(dá)成協(xié)議,形成私有財(cái)產(chǎn)使個(gè)人獨(dú)立性最大化,私有財(cái)產(chǎn)成為個(gè)人福利的保證。已有大量研究表明,“農(nóng)民上樓”對(duì)于土地資源集約利用、公共產(chǎn)品有效供給等方面有突出貢獻(xiàn),暗含了公共意志對(duì)財(cái)產(chǎn)權(quán)利再分配的作用。如前所述,“農(nóng)民上樓”后財(cái)產(chǎn)權(quán)利資產(chǎn)化的可能性增加,但由于“上樓”前農(nóng)民財(cái)產(chǎn)權(quán)利存在不確定性和模糊性,使農(nóng)民對(duì)其財(cái)產(chǎn)權(quán)利的保護(hù)十分有限,很難從單一視角評(píng)價(jià)“農(nóng)民上樓”對(duì)其財(cái)產(chǎn)的影響方向,難以計(jì)算“上樓”帶來(lái)的綜合損益。此外,“農(nóng)民上樓”后整體福利水平比過(guò)去有所增進(jìn),但長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展并不樂(lè)觀。進(jìn)一步地,農(nóng)民物權(quán)、集體財(cái)產(chǎn)分享權(quán)和用益物權(quán)在拆遷過(guò)程中存在不同的投入產(chǎn)出效率,會(huì)影響農(nóng)民的投資行為和拆遷意愿應(yīng)增加對(duì)集體產(chǎn)權(quán)(用益物權(quán))的補(bǔ)償,提高集體和農(nóng)民在安置方案的話語(yǔ)權(quán)。此外,注重提高社會(huì)資源配置的有效性,強(qiáng)調(diào)土地的生產(chǎn)功能,加快建立法治化的農(nóng)村土地使用權(quán)出讓和經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)市場(chǎng)。

中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:《中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)》2017年第3期

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)