摘要:遼朝制度承唐仿宋,也包括鄉(xiāng)下基層組織“村”“里”的設(shè)置。遼朝“村”“里”設(shè)置狀況在《遼史》等文獻中鮮見,多見諸遼代石刻文字。石刻文字資料顯示,遼朝京城近郊與偏遠州縣“里”“村”設(shè)置雜亂無序,并無規(guī)律可循。遼朝的“村”除了作為鄉(xiāng)下基層組織之一種,有不少同于“莊”“寨”,具有自然聚落之性質(zhì)。遼朝“村”“里”地名類型多種多樣,一些名稱還沿用到了近代乃至當(dāng)下。

關(guān)鍵詞:遼朝基層組織 “里”“村” 自然聚落 石刻文字

遼朝諸制,既有草創(chuàng)自立者,也有承仿于唐宋者。其承仿者中即有州縣鄉(xiāng)下地方基層組織“里”與“村”的置設(shè),尤其是在漢人比較集中的、靠近中原的長城以南燕云地區(qū),“里”與“村”的設(shè)置更為普遍。所謂基層組織,應(yīng)有兩層含義:一是行使基層行政職能的組織單位(設(shè)職役者),二是單純的民居聚落地緣單位(不設(shè)職役者)。關(guān)于遼朝的“里”與“村”,筆者曾在拙文《遼代社會基層聚落組織及其功能考探———遼代鄉(xiāng)村社會史研究之一》〔1〕中有所論及。后來,王欣欣博士發(fā)表《遼朝燕云地區(qū)的鄉(xiāng)村組織及其性質(zhì)探析》〔2〕,對拙文的一些觀點提出質(zhì)疑。遼朝地方基層組織“里”“村”于《遼史》等傳世文獻中鮮見記載。緣此,筆者鉤沉、整理出土遼代石刻文字資料,擬對質(zhì)疑及其與遼朝“里”“村”相關(guān)的一些問題再作探討,不當(dāng)之處,有望方家不吝賜教。

一、石刻文字所見“里”與“村”

歷史文獻記載,唐朝鄉(xiāng)下基層行政組織“里”和“村”的設(shè)置比較規(guī)范,盡管前后期有些變化〔3〕。《舊唐書》卷43《職官二》所記“百戶為里,五里為鄉(xiāng),兩京及州縣之郭內(nèi),分為坊,郊外為村。里及坊、村皆有正,以司督察。四家為鄰,五鄰為保。保有長,以相禁約”,等等,應(yīng)是唐前期的狀況。鉤沉出土石刻文字資料,遼朝五京各州縣,特別是長城以南的燕云地區(qū),“里”和“村”的設(shè)置也比較普遍,石刻文字中多見其名稱。但遺憾的是,遼朝的“里”和“村”是如何設(shè)置的,石刻文字并沒有記載。

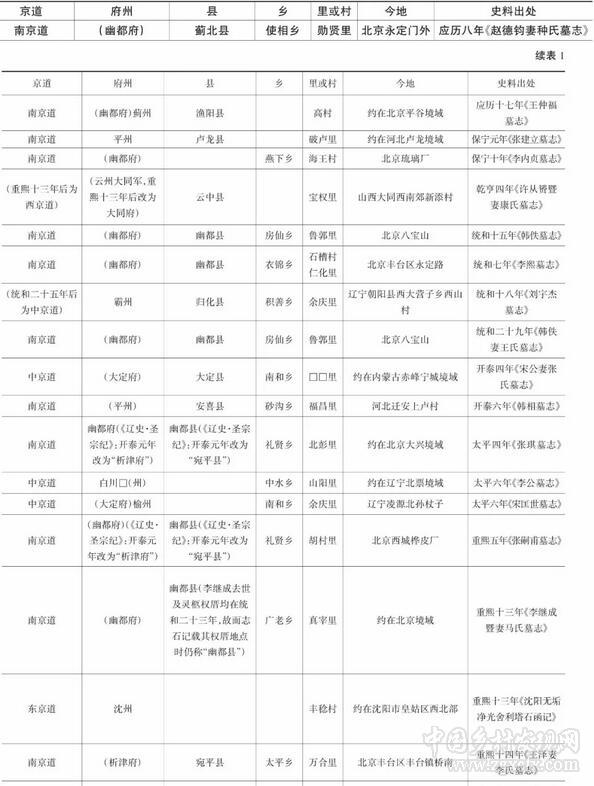

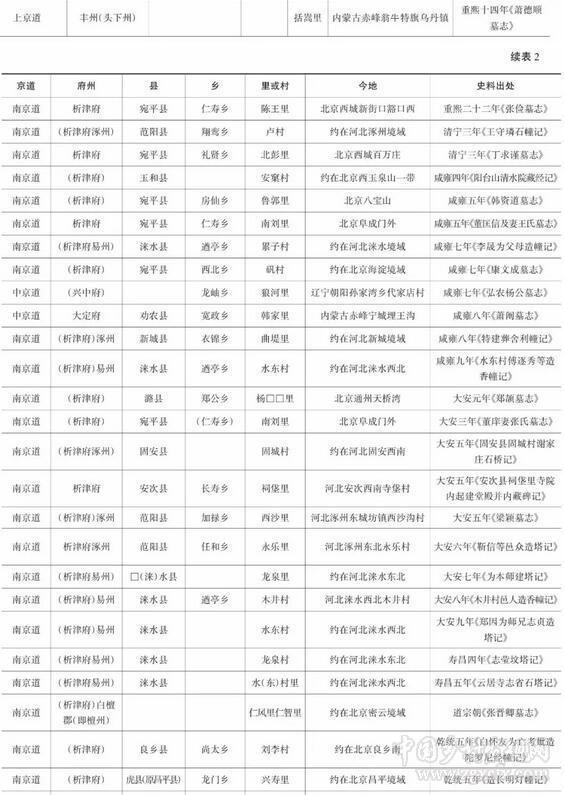

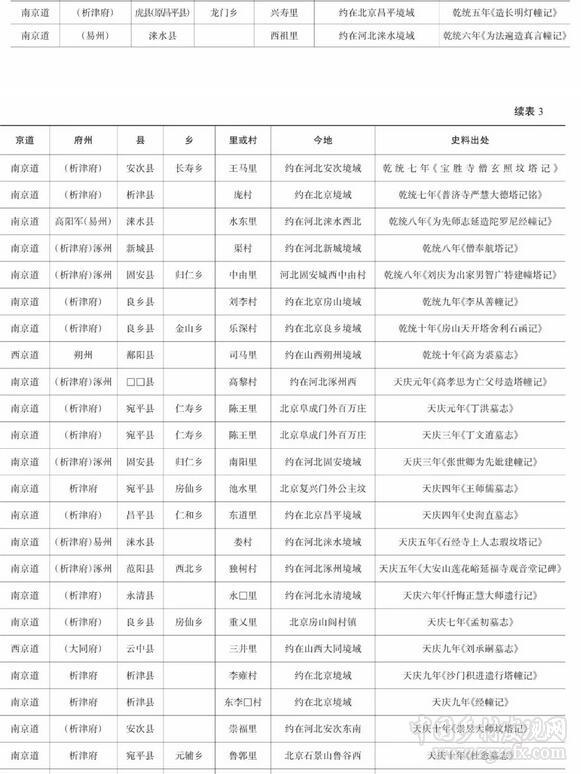

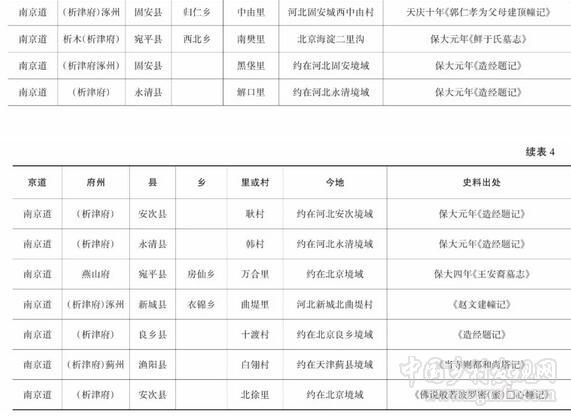

石刻文字中的遼朝“里”與“村”,詳見下表:

遼代石刻文字所見遼朝“里”“村”名稱較為豐富,尤其是南京道所在的燕云地區(qū),可補《遼史》等傳世文獻漏載之缺。除上表所列者外,石刻文字中還有一些僅見“里”“村”前綴名稱,未標(biāo)是“里”還是“村”者。如,天祚帝天慶四年(1114)的《沙門積祥等為先師造經(jīng)幢記》中即見:“師諱清睿,世為永清縣宣禮鄉(xiāng)王惠人,俗姓賈氏。”〔4〕“王惠”應(yīng)為宣禮鄉(xiāng)下“里”或“村”之名,但不詳是“里”名還是“村”名。類似的例子還有,天慶六年(1116)的《王孝言為亡父母建塔記》:“大遼燕京涿州范陽縣西北鄉(xiāng)南鄭人也,王孝言奉為亡過父母特建尊勝陀羅尼塔一座。”〔5〕“南鄭”應(yīng)為西北鄉(xiāng)下“里”或“村”之名,但亦不詳?shù)降资恰袄铩泵€是“村”名,等等。

二、“里”“村”行政組織設(shè)置的無序性

筆者十幾年前曾經(jīng)撰文指出,“遼代燕云地區(qū)州縣下鄉(xiāng)里組織在地域分布上,呈現(xiàn)出京(遼南京)郊近畿之地設(shè)置規(guī)范齊整,而在遠離京城的其他州縣則比較隨意、欠規(guī)整的特色。”〔6〕依據(jù)是這一地區(qū)出土的遼代石刻文字顯示,京城近郊出現(xiàn)的“鄉(xiāng)→里”結(jié)構(gòu)較為常見,而在遠離京城的州縣下則相對較少。筆者在文中重點論述的是遼代基層的“鄉(xiāng)→里”行政組織結(jié)構(gòu),而“村”作為與“里”同級的基層行政組織,當(dāng)時并沒有討論,只是將其作為與“莊”“寨”等同的自然聚落組織有所提及。本文擬將遼朝的“村”亦作為鄉(xiāng)下與“里”同級的基層行政組織一起研討,那么,呈現(xiàn)在我們面前的情景則是:五京近畿乃至偏遠州縣“鄉(xiāng)→里”結(jié)構(gòu)與“鄉(xiāng)→村”結(jié)構(gòu)同時存在,兩種行政組織的設(shè)置雜亂無章。具言之,京城近畿,既有“鄉(xiāng)→里”結(jié)構(gòu)存在,也有“鄉(xiāng)→村”結(jié)構(gòu)出現(xiàn);偏遠州縣,既有“鄉(xiāng)→村”結(jié)構(gòu)出現(xiàn),也有“鄉(xiāng)→里”結(jié)構(gòu)存在。只不過是京城近畿“鄉(xiāng)→里”結(jié)構(gòu)相對多些,“鄉(xiāng)→村”結(jié)構(gòu)相對少些;而在遠離京城的州縣,“鄉(xiāng)→里”結(jié)構(gòu)與“鄉(xiāng)→村”結(jié)構(gòu)等量并存,相差無幾。這就是說,作為遼朝鄉(xiāng)下基層行政組織的“里”與“村”,無論是京城近畿,還是偏遠州縣,均有設(shè)置,基本上呈現(xiàn)的是一種“無序性”。換言之,二者不是于某處的“有”或“無”,而僅僅是“多”與“少”的關(guān)系。

王欣欣博士曾以遼南京地區(qū)為例,撰文認為,“近畿多為里,村位于遠郊地帶”。并援引幾條石刻資料,概括出“村”“里”排列方式的兩條規(guī)律:一是“記載墓主人的葬地時,通常是鄉(xiāng)里的形式”;二是“表述生活之地時,通常用鄉(xiāng)村的形式”〔7〕。筆者以為,王欣欣博士所論并不準(zhǔn)確,原因是有些石刻資料可能沒有檢索。比如說“近畿多為里,村位于遠郊地帶”。通覽筆者上表所列內(nèi)容,便會發(fā)現(xiàn):京城近畿“里”多,但也存在不少“村”;偏遠州縣,“里”與“村”的數(shù)量則相差無幾。再如說“記載墓主人的葬地時,通常是鄉(xiāng)里的形式”;“表述生活之地時,通常用鄉(xiāng)村的形式”。其實,遼代石刻文字中,“記載墓主人的葬地時”,還真有不少是“鄉(xiāng)→村”表述形式。如應(yīng)歷十七年(967)的《王仲福墓志》即記載墓主王仲福去世權(quán)厝三十三年后,“遷祔于薊州北漁陽縣界高村管”〔8〕。保寧十年(978)的《李內(nèi)貞墓志》記載墓主李內(nèi)貞“葬于京東燕下鄉(xiāng)海王村”〔9〕。清寧三年(1057)的《王守璘石幢記》記載王守璘死后,“與先夫人李氏合葬于范陽縣翔鸞鄉(xiāng)盧村之西北原”〔10〕。咸雍七年(1071)的《康文成墓志》記載,康文成死后火化,“遷神柩來于先祖墳塋,至燕京宛平縣礬村名西北鄉(xiāng)”〔11〕。乾統(tǒng)五年(1105)的《白懷友為亡考造陀羅尼經(jīng)幢記》記載,白懷友母親孟氏死后,“葬于良鄉(xiāng)縣尚太鄉(xiāng)劉李村東原先塋之庚位”〔12〕,等等。

同樣,遼代石刻文字中,“表述生活之地時”,也絕不乏“鄉(xiāng)→里”形式之表述。如保寧元年(969)的《張建立墓志》即記載墓主張建立為“平州盧龍縣破盧里人也”〔13〕。咸雍八年(1072)的《特建舍利幢記》記載,“故我涿州新城縣衣錦鄉(xiāng)曲堤里邑眾中書省大程官劉公諱清”〔14〕。大安五年(1089)的《安次縣祠垡里寺院內(nèi)起建堂殿并內(nèi)藏碑記》記載,“劉惟極、宋守行、劉惟升、李知新等,戶貫燕京析津府安次縣長壽鄉(xiāng)西南隅一小墅也,名曰祠垡里”〔15〕。大安六年(1090)的《靳信等邑眾造塔記》記載,“燕京析津府涿州范陽縣任和鄉(xiāng)永樂里螺鈸邑眾”〔16〕。乾統(tǒng)五年(1105)的《造長明燈幢記》記載,“大遼國幽燕之北,虎縣之東,龍門鄉(xiāng)興壽里邑眾楊守金等”〔17〕。乾統(tǒng)七年(1107)的《寶勝寺僧玄照墳塔記》記載,“師諱玄照,本長壽鄉(xiāng)王馬里人也,俗姓出隴西李氏”〔18〕。乾統(tǒng)八年(1108)的《劉慶為出家男智廣特建幢塔記》記載,“大遼國燕京涿州固安縣歸仁鄉(xiāng)中由里劉慶出家男智廣造身塔記”〔19〕。天慶三年(1113)的《張世卿為先妣建幢記》記載,“大遼國燕京涿州固安縣歸仁鄉(xiāng)南陽里張世卿,奉為先妣特建佛頂尊勝陀羅尼幢”〔20〕,等等。

由上援引石刻文字可知,遼朝政府在什么地方、于什么狀況下設(shè)“里”,在什么地方、于什么情形中設(shè)“村”,并非具緣由、有規(guī)律可循,似乎是處于一種“無序”之狀態(tài),至少是在目前現(xiàn)有石刻文字記載的情形下。換言之,遼人死后入葬之墳塋所在地有的稱“里”,有的則稱“村”;而其生前籍貫或出生地有的稱“里”,有的則稱“村”。

三、“村”的另一面:自然聚落性質(zhì)之呈現(xiàn)

“村”作為遼朝州縣鄉(xiāng)下最基層的、與“里”同級并存的行政組織是毫無疑問的,然而,在很多時候,“村”依然與“莊”“寨”等一樣具有鄉(xiāng)村自然聚組織之性質(zhì)。筆者在《遼代社會基層聚落組織及其功能考探》一文中曾提到,“遼朝長城以南的燕云地區(qū)州縣以下的基層分鄉(xiāng)、里兩級。其中,鄉(xiāng)由若干個里組成,是縣之下的一級政府機構(gòu)。里則屬于最基層的居民組織。而含于鄉(xiāng)里之中者,則是一個個大小不等的自然村落,有的稱村,也有的稱莊、寨、社,等等。相當(dāng)于漢代的聚,是構(gòu)成鄉(xiāng)里組織的基礎(chǔ)”。筆者此文中提到的“村”,即指不屬于基層行政組織的自然聚落組織,面積大小不一,人口或多或少。如果我們將“村”僅僅視為與“里”同級的鄉(xiāng)下基層行政組織的話,那么,遼代石刻文中出現(xiàn)的某些“村”“里”名稱,就難以釋通其意了。

比如,重熙五年(1036)的《張嗣甫墓志》即載,興宗朝重臣張儉之子張嗣甫夭折,“以重熙五年九月二十八日葬于燕京幽都縣禮賢鄉(xiāng)胡村里”〔21〕。如果我們不把“胡村”認定為自然聚落,就無法解釋“胡村里”這一行政組織名稱。因而,唯一的正確理解就是:作為當(dāng)?shù)氐泥l(xiāng)下基層行政組織“里”,設(shè)在了自然聚落“胡村”中,故稱“胡村里”。其實,作為自然聚落的“胡村”早在唐代即已存在。據(jù)《唐故大理評事檀州司馬贈□□□萊陽鄭公夫人扶風(fēng)郡太君馬氏墓志銘》記載:“乾寧元年四月二十八日附葬于幽都縣胡村之原”。此即表明,先有唐朝幽都縣自然聚落“胡村”,后有遼朝幽都縣基層行政組織“胡村里”。又如,統(tǒng)和七年(989)的《李熙墓志》記載:李熙死后,“葬于幽都縣衣錦鄉(xiāng)石槽村仁化里”〔22〕。這也說明李熙之墓是位于石槽村的仁化里。換言之,該地基層行政組織“仁化里”是設(shè)在了自然聚落“石槽村”中。該石刻與“胡村里”表述形式不同的原因,應(yīng)該是自然聚落“石槽村”為居民戶數(shù)眾多的大村落,于村中所設(shè)者或許不止“仁化里”一個行政組織。再如,大安七年(1091)的《為本師建塔記》:“本師和尚,俗姓成,諱□□法然□□□水縣龍泉里人也。”〔23〕“□水縣”即淶水縣。而壽昌四年(1098)的《志瑩墳塔記》在記載志瑩的籍貫時卻稱其為“淶水縣龍泉村人也”〔24〕。“龍泉里”又稱“龍泉村”,亦表明作為基層行政組織的“里”是設(shè)在了自然聚落“村”中,或稱“龍泉里”(基層行政組織),或稱“龍泉村”(自然聚落組織)。類似的例證還有不少。比如“水東村”與“水東里”“水東村里”的關(guān)系。咸雍九年(1073)的《水東村傅逐秀等造香幢記》見載“燕京易州淶水縣遒亭鄉(xiāng)水東村邑眾傅逐秀等”〔25〕。大安九年(1093)的《鄭因為師兄志貞造塔記》見載“我升天師兄諱志貞,……易州淶水水東里人”〔26〕。壽昌五年(1099)的《云居寺志省石塔記》見載“我先師和尚志省,戶貫淶水縣水□村里”〔27〕。向南先生認為“水□”“疑是水東”。筆者以為,第一條石刻資料中的“水東村”不是基層行政組織名稱,而是自然聚落名稱;第二條石刻資料中的“水東里”是基層行政組織“水東村里”的略稱,正如刻石者將“淶水縣”簡稱“淶水”一樣。這就是說,當(dāng)?shù)氐幕鶎有姓M織“里”設(shè)在了自然聚落“水東村”,故而其全稱為“水東村里”,而有時又簡稱“水東里”。

王欣欣博士提出筆者在《遼代社會基層聚落組織及其功能考探———遼代鄉(xiāng)村社會史研究之一》一文中援引大安五年(1089)《固安縣固城村謝家莊石橋記》石刻文字想說明“固城村即為里之所在,是以村代里,村里合一;謝家莊則是固城村(里)所轄的一個自然聚落”是錯誤的。王博士對上引拙文文字“分號”前一句的指正是對的。“固城村”應(yīng)是遒亭鄉(xiāng)下的一個與“里”性質(zhì)相同的基層行政組織,并非“里”之所在,也不是“村里合一”。而上引拙文文字“分號”后一句并沒有錯,應(yīng)是王博士對石刻文字理解有誤。王博士在《遼朝燕云地區(qū)的鄉(xiāng)村組織及其性質(zhì)探析》一文中說:“細究該石刻資料中的記載,‘固安坤隅一舍內(nèi)有謝家莊’,即固安縣的西南角有一村落名曰謝家莊,其中,‘舍’釋義為居住之地,即引申為居民居住組織,當(dāng)是對固城村的簡稱,而謝家莊則是謝姓族人持有的田莊”。王博士將石刻文中的“舍”字理解為“居住之地”,進而指其為“固城村的簡稱”,應(yīng)該是不對的。筆者以為,該石刻文中的“舍”,似指古時的長度單位,即“一舍”為三十里(古里)。正確的解釋應(yīng)是:在固安縣城西南約“一舍”里距的地方有一自然聚落,名為“謝家莊”。其實,該石刻之原件也恰好位于今河北省固安縣城西南約20里的塔上村,與石刻文字所言方位里距大致吻合(古里與今里有差別)。該石刻將“謝家莊”列在“固城村”之后,“謝家莊”應(yīng)該是當(dāng)?shù)鼗鶎有姓M織“固城村”所轄自然聚落之一。

遼朝的“村”既有基層行政組織功能,又有自然聚落組織性質(zhì),應(yīng)該是對唐、宋“村”制的某種承仿與變革。唐初承前朝制度,“村”僅僅為聚落區(qū),是由不同數(shù)量的同姓或異姓宗族組成,“里”才是按戶數(shù)劃分的行政區(qū),所謂一村設(shè)數(shù)“里”,或一里含數(shù)“村”是也。到了太宗貞觀十五年(641)之后,廢除“鄉(xiāng)長”與“鄉(xiāng)佐”,設(shè)“里正”掌管一鄉(xiāng)事務(wù),設(shè)“村正”掌管一村事務(wù),由此,“村”才正式納入唐朝國家的行政組織體系〔28〕。到了北宋,熙寧改制之前為“鄉(xiāng)村體系”,即“鄉(xiāng)里合一”,“村”是鄉(xiāng)下最基本的地域單位和行政編制單位。而熙寧之后則實行鄉(xiāng)村“都保”之制,“里”與“村”已是殊名同類,都成了“鄉(xiāng)”下的自然聚落名號〔29〕。緣此,承唐仿宋的遼朝之“村”則兩種功能兼?zhèn)?顯得有些雜亂無序。進而究之,除了可能存在的對唐宋制度的“承仿”不到位外,記載鄉(xiāng)村狀況的遼朝文獻史料奇缺,應(yīng)是今人對其難以窺清原貌的主要原因。

四、“村”“里”地名之類型及其沿革

遼朝的“村”“里”地名是由“村”或“里”加名詞前綴而組成。比如,“木井村”是由“村”與名詞前綴“木井”組成,“永樂里”是由“里”與名詞前綴“永樂”組織。梳理遼代石刻文字資料發(fā)現(xiàn),構(gòu)成遼朝“村”“里”地名的名詞前綴可謂五花八門,豐富多彩,如果劃分其類型,大致有以下幾種:

其二,景物類“村”“里”地名。遼朝“村”“里”地名中有許多是以當(dāng)?shù)靥赜械淖匀痪拔锲┤纭吧健薄昂印薄八薄皹淠尽钡茸銮熬Y的。比如“瓦井村”“砂混里”“龍泉里”“曲堤里”“木井村”“池水里”“三井里”“十渡村”“狼河里”“獨樹村”,等等。

其三,姓氏類“村”“里”地名。以居民姓氏為“村”“里”命名也是遼朝“村”“里”地名的一大特色,此“姓氏”應(yīng)該是最先定居此地的村民之姓氏。比如“魯郭里”“胡村里”“陳王里”“盧村”“劉李村”“王馬里”“龐村”“司馬里”“李雍村”“耿村”“韓村”“高村”“韓家里”,等等。

其四,方位類“村”“里”地名。遼朝的“村”“里”地名中有用方位名稱為前綴者,也很有特色。比如“山陽里”“北彭里”“水東村里”“西祖里”“南陽里”“東道里”“南樊里”“北徐里”“西沙里”,等等。

以上所列四類遼朝“村”“里”地名,有些是形成于遼代,另一些應(yīng)該是沿承于前朝。在歷史發(fā)展和時代變遷過程中,隨著大自然的滄海桑田之演化,有些“村”“里”組織或聚落可能出現(xiàn)遷移或消亡,若此,附著其上的地名符號也會發(fā)生改變或消失。但仍有相當(dāng)一部分被保留下來,并傳承沿革至近代乃至今天。

如,清寧三年(1057)的《王守璘石幢記》記載其葬地在“范陽縣翔鸞鄉(xiāng)盧村之西北原”〔30〕。此“盧村”即傳承至現(xiàn)代。據(jù)民國《涿縣志》記載,該縣“有北盧村,南盧村,在城東北二十七里”。或許因村莊人口戶數(shù)的增加,該村已經(jīng)析分為北、南兩村。咸雍七年(1071)的《李晟為父母造幢記》記載李晟為“淶水縣遒亭鄉(xiāng)累子村”人〔31〕。遼代的“累子村”亦傳承至近代。據(jù)清光緒《淶水縣志》記載:“鄉(xiāng)社(城)西曰遒亭。村莊,西路有東累子,西累子。”可見,不僅“累子村”傳承至近代,并一分為二,“遒亭鄉(xiāng)”也一同被傳承下來。咸雍八年(1072)的《特建葬舍利幢記》記載建幢邑人劉公為“涿州新城縣衣錦鄉(xiāng)曲堤里”人〔32〕。遼代的“衣錦鄉(xiāng)”傳承至現(xiàn)代已改稱為“衣錦村”,“曲堤里”變成了“曲堤村”。據(jù)民國《新城縣志》記載:“曲堤村,北距城二十八里。衣錦村,北距城十二里。”咸雍九年(1073)的《水東村傅逐秀等造香幢記》記載建幢邑人傅逐秀為“燕京易州淶水縣遒亭鄉(xiāng)水東村”人〔33〕。另據(jù)大安九年(1093)的《鄭因為師兄志貞造塔記》及壽昌五年(1099)的《云居寺志省石塔記》記載,“水東村”又稱“水東里”“水東村里”。遼代“水東村”亦傳承至近代。據(jù)清光緒《淶水縣志》記載:“村莊,北路有水東村”。“水東在縣城西北”。大安五年(1089)的《安次縣祠垡里寺院內(nèi)起建堂殿并內(nèi)藏碑》記載,建造佛教堂殿的邑眾劉惟極等“戶貫燕京析津府安次縣長壽鄉(xiāng)西南隅一小墅也,名曰祠垡里”〔34〕。遼代的地名“祠垡”傳承至現(xiàn)代變成了“寺垡”。據(jù)民國《安次縣志》記載:“寺垡,在舊州鎮(zhèn)西南,距城五十里”。大安六年(1090)的《靳信等邑眾造塔記》記載,建塔的螺鈸邑眾來自于“燕京析津府涿州范陽縣仁和鄉(xiāng)永樂里”〔35〕。遼代的“永樂里”傳承至現(xiàn)代變成了“永樂村”。據(jù)民國《涿縣志》記載:“永樂村,東北距城十里”。大安七年(1091)的《為本師建塔記》記載,“本師和尚,俗姓成,……□水縣龍泉里人也”〔36〕。遼代的地名“龍泉”也傳承到了近代。據(jù)清光緒《淶水縣志》記載:“龍泉社,在城北三十里”;“村莊,北路有東龍泉、西龍泉。”可見,傳承下來的“龍泉”也變成了東、西兩村。大安八年(1092)的《木井村邑人造香幢記》記載,造香幢的邑眾來自“燕京易州淶水縣遒亭鄉(xiāng)木井村”〔37〕。遼代的“木井”地名也傳承到了近代。據(jù)清光緒《淶水縣志》記載:“鄉(xiāng)社,城西曰遒亭。木井社在城西北二十六里”。等等。類似的遼代“村”“里”地名傳承至近現(xiàn)代的例子在石刻文字中還有很多,不贅舉。總之,無論作為遼朝鄉(xiāng)下基層行政組織的“村”“里”,還是作為自然聚落組織的“村”,附著其上的“名稱”是沒有本質(zhì)差別的,都是一種地名符號。

結(jié)束全文,筆者以為,鉤沉有限的石刻文字資料,探討遼朝“村”“里”諸問題,對深入遼朝鄉(xiāng)村社會史及地域文化研究〔38〕,將有所裨益。

參考文獻:略

注釋:略

作者簡介:張國慶,男,遼寧北票人,遼寧大學(xué)歷史學(xué)院教授。

(國家社會科學(xué)基金一般項目“遼代石刻所見遼朝史事研究”(13BZS031)階段性成果)

中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:遼寧大學(xué)學(xué)報 (哲學(xué)社會科學(xué)版) 2017,05

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)