摘要:“鄉村病”是指在鄉村轉型發展過程中, 由于鄉村發展系統內部各子系統之間以及鄉村發展系統與周圍環境互動失衡導致鄉村發展系統失去了自適應、自調節能力而導致鄉村發展受阻甚至鄉村地域系統衰退的現象。“鄉村病”的成因包括鄉村資源稟賦及區位條件、社會經濟因素、制度與政策因素、技術因素等。“鄉村病”在快速城鎮化和工業化以及由其擾動形成的鄉村轉型發展過程中產生, 其產生根源在于城鄉二元體制以及“重城輕鄉”政策等所構成的制度與政策約束。最后, 從制度與政策創新、城鎮化與鄉村化協調均衡發展、村鎮建設新格局的構建等方面提出了“鄉村病”的調控策略, 為我國城鄉協調發展的科學決策以及鄉村振興戰略提供認識和理論研究基礎。

1、引言

城鄉關系是最基本的區域關系、經濟關系和社會關系[1], 也是國家和區域內最重要的相互依賴關系[2], 城鄉關系是否協調, 直接影響著經濟能否健康、社會能否穩定、民生能否保障。改革開放以來, 我國工業化與城鎮化進程持續進行, 中國快速進入城鄉發展轉型期。然而, 由于盲目追求城鎮化、工業化, 漠視城鄉統籌, 導致以人口擁擠、交通擁堵、環境污染與風險、住房貧困為主要特征的城市病[3], 也產生了農業生產要素非農化、人口老弱化、空心村、環境污損化、公共設施短缺、貧困化、文化空虛、治理無序等一系列鄉村發展問題[4,5], “鄉村病”問題凸顯。應對城鄉發展轉型挑戰、治理“鄉村病”、實現鄉村振興, 成為新型城鎮化和美麗鄉村建設亟待解決的新課題[6]。

“鄉村病”, 最早被稱為“農村病”, 是上世紀80年代農村工業化背景之下提出的。黃祖輝等將農村工業的布局散亂、大量農業轉移勞力長期滯留農村、農業現代化受阻稱為“農村病”[7]。之后國內學者陸續開展了“鄉村病” (農村病) 的概念、表現、原因、治理對策等研究[8-11]。隨著工業化與城鎮化的進行以及國家人口管控政策等的調整, “鄉村病”不再表現為農村剩余人口滯留所引起的問題;其轉換為農村青壯年勞動力過快流失帶來的一系列問題, 鄉村整體機能出現衰退[12]。學者與時俱進地開展了新一輪“鄉村病”的研究[4,13,14]。然而, 目前學術界尚未形成“鄉村病”的統一概念, 新時期“鄉村病”的表征、影響因素及其形成機制的探究尚不深入, 影響了“鄉村病”研究的深化。

地理學具有系統性和綜合性的特征, 重在研究現象的過程及機理, 為“鄉村病”研究提供了獨特的視角。本文旨在從鄉村發展系統的視角界定“鄉村病”的科學內涵, 總結新時期“鄉村病”的表征, 深入分析當前“鄉村病”的影響因素及形成機制, 并進一步探討“鄉村病”的調控策略, 以深化對“鄉村病”的認識, 為制定城鄉融合發展體制機制和政策體系提供參考。

2、“鄉村病”的科學內涵與表征

2.1“鄉村病”的科學內涵

鄉村發展系統是一個復雜、開放、非線性、自組織的巨系統[1], 包括農村的自然資源子系統、生態環境子系統、經濟發展子系統與社會發展子系統[15], 鄉村發展系統的周圍環境由全球、國家、區域、地方等不同尺度的政治、經濟制度與政策、工業化和城鎮化發展狀況等組成[16]。隨著全球化、工業化、城鎮化、信息化的進行, 鄉村發展系統內部各子系統之間相互影響、相互作用, 且與鄉村發展系統的周圍環境不斷進行物質流、能量流與信息流的交換[16], 導致了農村人口、土地、產業以及資金等要素的轉移, 農村產業、就業方式、消費結構、土地利用結構及社會組織結構轉變[17,18], 農村生產、生活、生態及文化功能轉換。鄉村轉型發展與城鄉發展轉型相伴而生, 在轉型過程中, 鄉村發展系統內部各子系統之間以及鄉村發展系統與周圍環境之間的作用方式、協調程度能否適應轉型過程決定了鄉村發展系統能否可持續發展, 也影響了城鎮的發展水平。隨著我國鄉村發展系統開放程度以及工業化水平和城鎮化水平的提高, 農村發展受周圍環境的影響越來越大[1]。

“鄉村病”是指在鄉村轉型發展過程中, 由于鄉村發展系統內部各子系統之間以及鄉村發展系統與周圍環境互動失衡導致鄉村發展系統失去了自適應、自調節能力而導致鄉村發展受阻甚至鄉村地域系統衰退的現象。不同地區, 鄉村發展系統以及區域、地方尺度的周圍環境各異, 導致“鄉村病”類型具有區域差異性;同一個地區, 鄉村發展系統的要素、結構、功能不斷發生變化, 使得“鄉村病”具有時序演進性。但不同地區以及同一地區不同時段的“鄉村病”存在一個共性, 即“病情”的嚴重性:“鄉村病”影響到鄉村的可持續發展, 甚至造成鄉村地域系統的衰退或消亡。由于農村發展的系統性, 即鄉村發展系統內部各子系統之間相互作用, 因此“鄉村病”具有“交叉感染”性, 造成“鄉村病”“病種”增多, “病情”加重。

2.2 新時期“鄉村病”的表征

根據當前鄉村發展系統各子系統存在的問題, 結合劉彥隨[4]、何紹輝[5]等人的研究成果, 總結出“鄉村病”的五大表征。

2.2.1 農業生產要素高速非農化

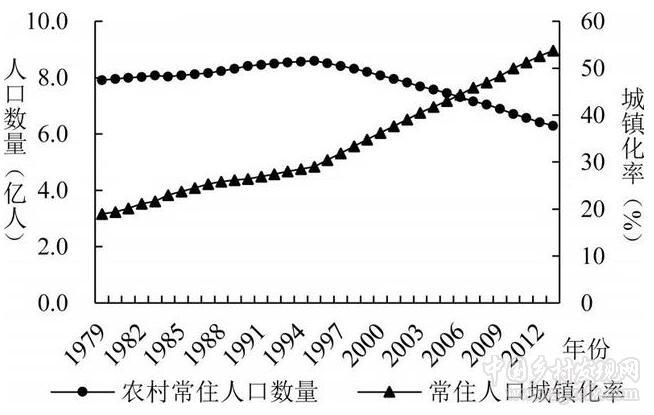

農民和耕地是農業生產的基本要素。隨著我國城鎮化和工業化的快速推進, 農村人口迅速向城鎮轉移, 建設占用耕地、耕地被撂荒現象明顯。據統計, 1996年開始, 我國農村常住人口快速向城鎮轉移 (圖1) , 農民工數量由2008年的2.25億人增加到2014年的2.74億人, 年均增長2.8%, 且以外出農民工為主[19]。1997—2005年間全國因建設占用所致耕地減少量達到18311km2, 占期間耕地減少總量的15.65%, 其中以城鎮建設占用為主;以北京為例, 1985年以來, 城市擴展1602.2km2, 其中屬于村莊、耕地占用的比例分別為23.4%、57.1%。在土地快速非農化過程中產生了大量無地、無業、無保障的失地農民, 在城鄉結合部表現得尤為明顯[20]。2014年我國失地農民已達1.12億人。而由于人口向城鎮轉移以及土地流轉不暢等原因, 每年有近2萬km2耕地被撂荒, 而耕地兩季變一季、三季變兩季的“隱性撂荒”現象也逐漸增多[21]。農業生產要素的適度非農化一定程度上有利于緩解農村人—地緊張關系, 但過度的非農化給我國糧食安全以及耕地紅線的堅守帶來潛在威脅, 影響到我國農業系統的良性運行與農村的正常發展。

2.2.2 農村社會主體過快老弱化

我國已經進入少子老齡化時期, 加之農村青壯年勞動力的快速流失, 農村留守老人、留守婦女、留守兒童數量也隨之增加。根據民政部測算數據, 2015年全國農村留守老人、留守婦女、留守兒童的數量分別為5000萬、4700萬、6000萬[22], 導致一些地區老人、婦女成為主要勞動力, 農村建設主體老弱化明顯。“三留”人口難以支撐農村產業和文化的發展, 耕地邊際化、農村文化衰落現象普遍[4], 同時也給鄉村治安與基層治理帶來挑戰。

新時期中國“鄉村病”的科學內涵、形成機制及調控策略

圖1 改革開放以來農村常住人口與城鎮化率變化

2.2.3 農村建設用地日益空廢化

工業化和城鎮化的發展促進了農村人口流失, 同時也帶動了農村經濟結構和家庭結構的轉型, 農村住房消費需求旺盛, 建房能力增加。然而, 由于城鄉二元戶籍、社保制度的制約, 進城農民工市民化進程緩慢, 因此, 農村土地承擔了本應由城鎮提供的社會保障功能, 農民宅基地退出意愿不強烈。加之土地制度與管理不善, 導致農村土地利用出現“建新不拆舊”、“人走地不動”, 產生大量空心村。根據國土部土地利用第二次調查數據, 1996年以來, 農村人口年減少1300萬, 而農村建設用地不減反增1.22萬km2, 農村人地關系逆向演化, “空心村”問題加劇。據統計, 通過構建完善的農村人口轉移機制、宅基地退出與盤活機制, 全國空心村綜合整治潛力可達7.6萬km[1]。農村建設用地空廢化造成農村土地資源的浪費, 且不利于城鄉土地的優化配置以及農村基礎設施和公共服務設施的合理布局, 導致鄉村地域系統衰退。

2.2.4 農村水土環境嚴重污損化

隨著生活污水、生活垃圾排放量增加[23], 農業生產中機械、農藥、化肥等的過多使用[24], 城市近郊區、鄉鎮企業的發展以及城鎮化或人口集中居住等[25], 我國農村環境呈現點源污染與面源污染共存, 生活污染和農業污染、工業污染并存, 新舊污染疊加, 工業及城市污染向農村轉移的態勢[26]。在相關學者開展的調查中, 1998—2008年期間農村環境惡化的村占調查樣本村 (101個村) 的43.6%[25]。據住建部測算, 中國農村地區常住人口產生的生活垃圾一年就有約1.1億噸, 然而, 對生活垃圾進行無害化和非無害化處理的僅占37%, 全國村莊生活垃圾無害化處理率只有11%, 遠低于同期城市的生活垃圾處理水平 (城市二者數值分別為95%、89%) 。城市垃圾堆存累計侵占郊區土地500km2。全國六分之一的耕地受重金屬污染, 污染的糧食產量達1.2×107t[26]。環境污損化直接影響到農村環境系統的自調節能力, 同時影響到農產品安全以及當地產業的投資環境, 更影響到農村居民健康。

2.2.5 農村多維貧困化

我國農村的貧困呈現經濟、醫療、教育等多方面的綜合貧困。既包括農民收入水平不高, 也包括農村兒童營養水平較低、農村基礎設施及公共服務設施的短缺與社會福利保障的不足等。2015年, 全國婦聯、國家衛計委發布的《中國貧困地區0—6歲兒童營養及家庭養育狀況》報告顯示貧困地區農村兒童的“低體重率”和“生長遲緩”率是城市地區的6—8倍, 貧困地區兒童早期鋅缺乏比例高達50%以上, 維生素A缺乏率是大城市同齡兒童的6倍多, 營養健康水平的低下造成了貧困的代際傳遞。全國近一半的行政村當年無村集體經濟收益, 80%的村集體處于貧困狀態, 必須依靠財政轉移支付維持村級組織的正常運轉[27], 弱化的村集體經濟無法提供村莊基礎、公共服務設施所需資金。全社會人均固定資產投資額城鎮是農村的6.89倍, 財政預算內投資城鄉差距為11.11倍, 村基礎設施建設面臨嚴重的資金投入不足[28]。14個集中連片特困地區中有6.9萬個“建檔立卡”貧困村不通客運班車, 不通瀝青路的自然村數為33萬個[29]。多維貧困化導致鄉村發展缺少活力, 形成鄉村人口流失的巨大“推力”, 導致鄉村地域系統衰退。

3、“鄉村病”的成因與形成機制

3.1 成因分析

3.1.1 農村資源稟賦與區位條件

農村資源稟賦包括農村自然資源、勞動力、資本等, 農村資源稟賦影響農村產業結構、發展模式與治理方式, 資源稟賦是農村發展的基礎條件, 農村資源稟賦較差的地區發展滯后, 易于產生鄉村病。地形不利、地理位置偏僻等區位條件較差的地區, 不利于基礎及公共服務設施建設, 農民受教育水平一般較低, 農村發展內生動力不足, 在工業化和城鎮化的巨大“拉力”以及自身形成的“推力”下, 更易產生優質資源要素的流失。

3.1.2 社會經濟因素

工業化提供了大量非農就業崗位, 非農收入與農業收入之間存在較大差距, 加之城鎮相比于農村更加便利的基礎設施、齊全的公共服務設施共同“拉動”農村人口流失。隨著農村經濟與社會生活水平的提高, 農村人口的生存性需求逐步得到滿足, 發展性需求增多, “推動”農村人口向城鎮轉移或改善農村原有住房條件。在此過程中, 生產、生活垃圾帶來的環境壓力逐漸增大。我國工業化和城鎮化過程中不合理的發展模式, 如土地依賴型、指標導向型的城鎮化發展模式[30]導致了農村土地的快速非農化并產生大量失地農民;農村家庭結構由主干家庭向核心家庭轉變, 帶來宅基地需求增加等, 加速了“鄉村病”的形成。

3.1.3 制度、政策因素

經濟基礎決定上層建筑, 上層建筑對經濟基礎具有能動的反作用。當社會經濟制度與政策不能與農村、城鄉發展的新形勢相適應時, 必然會導致農村資源優勢難以發揮, 阻礙農村地域系統的良性運行[31]。我國長期實行的“重城輕鄉”政策造成城鄉之間發展機會與水平的嚴重不均衡, 城—鎮—村格局處于失調狀態, 縣域功能弱化, 鄉鎮功能缺失, 導致農村人口外出轉移大于本地就業, 農村難以享受城市發展的擴散效應, 產生城市尤其是若干大城市的極化發展、廣大鄉村衰退的現象, “城市病”與“鄉村病”并發。越來越多的農村人口涌向城市, 但我國實行的城鄉二元戶籍制度以及二元社會保障政策導致進城農村人口“半城鎮化”, 致使進城農民工不愿放棄農村土地, 并且, 農村土地產權虛位、殘缺和模糊[32], 宅基地使用管理不善, 導致農村土地無序使用與浪費。農村稅費改革引起農村基層政權日益懸浮, 加上農村精英流失以及農民認同感嚴重衰退[33], 鄉村治理“內卷化”[34]與“精英俘獲”[35]現象增多, 導致鄉村自組織能力不斷消解, 鄉村治理呈現失序狀態, 加劇了鄉村地域系統的衰退。

3.1.4 技術因素

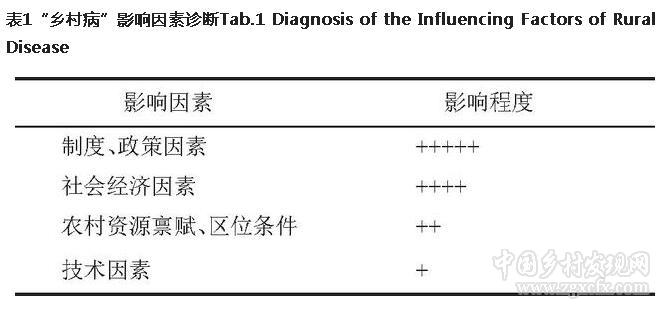

工業化提供了先進的農業生產工具, 提高了農業生產率, 促進了剩余勞動力的出現, 形成了農村人口轉移的前提條件。快捷的交通擴大了人們的交往與空間轉移范圍, 為人們在更廣闊的空間范圍內尋求比較收益更高的地方提供了可能性。機器生產及新材料使用對農村傳統手工藝、農產品的替代降低了農村人口的收入, 促進了人口外遷。交通與通訊、貯藏等技術的進步促進了生產與消費的全球化, 農村社會經濟已直接或間接地受到全球化的影響[36]。上述因素對“鄉村病”的發生及影響程度不同 (表1) , 在各種因素及其相互作用下, “鄉村病”不斷演進。

新時期中國“鄉村病”的科學內涵、形成機制及調控策略

3.2 形成機制

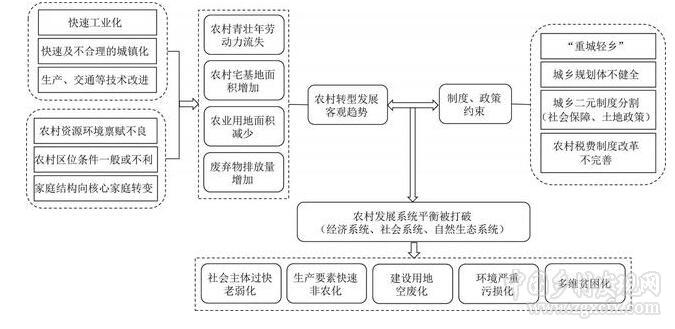

本文借鑒本尼爾 (Benner) 提出的擾動理論 (P理論) 解釋“鄉村病”的形成機制, 認為“鄉村病”的形成是在鄉村發展系統的周圍環境帶來鄉村轉型發展過程中, 由于制度、政策等要素未能及時做出調整導致鄉村地域系統的某個子系統運行失序 (一般首先是人口系統) 或繼而帶來其他系統失序所造成的結果 (圖2) 。

本尼爾提出的擾動理論認為, 事故過程包含著一組相繼發生的事件。在這些事件中, 由于行為者不能適應“系統外界影響的變化” (擾動) , 使系統動態平衡過程受到破壞而造成事故。該事件過程可能使某一行為者承受不了過量的能量而發生傷害或損壞;這些傷害或損壞事件可能依次引起其他變化或能量釋放, 作用于下一個行為者, 使下一個行為者承受過量的能量, 發生串聯的傷害或損壞。即把事故看成由相繼事件過程中的擾動開始, 以傷害或損壞為結束的過程[37]。根據此理論, “鄉村病”的形成機制包括以下兩個過程:

(1) 鄉村發展系統的周圍環境的驅動因素對鄉村發展系統形成“擾動”, 并產生對農村發展要素的拉力, 客觀上導致鄉村地域系統的人口、消費結構等發生變化, 促進了農村發展轉型。即工業化和城鎮化進程、技術因素擾動了鄉村發展系統, 吸引大量農村勞動力向城鎮轉移, 并由此增加了外出農民的收入, 造成了農村主干家庭向核心家庭的轉變, 帶動了農民生活消費水平的提升。在此過程中, 農村的資源環境稟賦狀況及不利的區位條件對農村發展要素的流失起到了“推力”作用。但此時“鄉村病”并未一定會產生, 需要其它因素進一步“催化”。

(2) 農村發展相關的制度、政策及鄉村治理能力未能根據上述“擾動”以及農村發展轉型做出及時、正確的調整, 導致農村人口結構、農業結構、資源環境結構等“承受不了過量的能量而發生傷害或損壞”, 造成鄉村地域系統衰退, “催化”了“鄉村病”。我國長期實行的城鄉二元社會保障制度、“重城輕鄉”政策以及村鎮建設格局的缺失等外源因素導致農村基礎設施條件較差, 社會保障條件不足, 強化了城鄉發展的馬太效應, 導致人口、資源等發展要素不斷向城鎮過度集聚。在此背景下, 農村土地制度不完善導致農村“人走地不動”, 基層宅基地管理監管不力進一步造成了宅基地的“外擴中空”, 形成空心化;農村環境監管缺失以及農民環保意識不足導致廢棄物由城鎮向農村轉移, 廢棄物未經處理而排放, 造成農村環境污損化。

新時期中國“鄉村病”的科學內涵、形成機制及調控策略

圖2 基于擾動理論的“鄉村病”形成機制Fig.2 Formation Mechanism of Rural Disease based on Perturbation Theory

4、“鄉村病”調控策略

4.1 創新農村發展的制度與政策

治理“鄉村病”, 應樹立城鄉等值觀念, 首先打破農村發展的制度、政策約束, 破除城鄉二元結構, 為城鄉地域系統的良性互動打開通道。從根本上改變“重城輕鄉”政策, 樹立城鄉等值理念[38], 加強對農村基礎設施的投資, 改善農村生產條件、生活條件, 減少農村人口外流的“推力”。從服從和服務于國家糧食安全戰略的角度出發, 完善耕地保護制度, 實現耕地資源價值化, 同時推行農產品價格政策改革, 創新實施“綠箱”政策, 提高農民從事農業生產積極性, 促進農業發展。實現戶籍身份與社會保障相分離[39], 將農民工納入城鎮公共服務體系中[40], 解決進城農民的后顧之憂, 促進農民市民化與宅基地退出同時進行。加強鄉村環境治理的法律、制度建設, 建立農村環境保護防線。深化土地制度改革, 構建中國特色的農村土地制度改革體系, 培育土地市場, 明晰土地產權關系, 創新土地流轉形式, 加強土地流轉過程中各利益主體間的關系協調, 探索以廢棄宅基地為主的農村建設用地有償退出的新機制, 實現土地資源的資產化以及資源配置最優化。

4.2 促進城鎮化與鄉村化均衡、協同發展

鄉村化是就地城鎮化的根本途徑, 有利于補齊鄉村發展短板, 帶動城市要素向農村的轉移[41], 緩解城市發展壓力。因此, 應堅持城市病與“鄉村病”“兩病同治”、“村病城治”、“城病村治”, 促進城鎮化與鄉村化并行發展。要順應城鄉發展轉型規律, 立足于城鄉地域系統的交互性與動態性, 改善與加強城鄉間的經濟與社會協作[17], 實現城鄉要素平等配置和資源平等分配, 推進形成城鄉融合系統。堅持新型城鎮化發展道路, 著力實現農民工市民化, 加強農民工的職業教育及技術培訓, 提高其適應城市經濟發展的能力;完善中小城市和村鎮的基礎設施, 引導農民工由大城市向中小城鎮轉移;對征用的農村土地實行資產化評估, 理順政府、開發商、農民之間的收益分配關系, 為農民提供在城鎮居住、就業的生計資本。規范新型村鎮化和美麗鄉村建設的實施, 重點完善農村基礎設施, 扶持農村產業發展, 增強農村發展的內生動力;培育新型農業經營主體, 實現農民職業化, 增強農民的組織性, 利用社會資本加強鄉村服務社區化[42], 解決農村建設主體老弱化難題;實施環境整治工程, 調動多主體參與環境保護的積極性;推進農業集約化、綠色化生產, 構建鄉村生態文明。

4.3 構建村鎮建設新格局

村鎮建設格局是城鄉關系地域系統的重要組成部分, 合理的村鎮建設格局, 通過集聚農村資源要素、疏解城市部分功能搭建起城市與農村要素流通、功能互補的橋梁, 實現城鎮與村莊的功能契合、空間融合[43]。治理“鄉村病”, 要通過構建村鎮建設新格局, 搭建城鄉要素互動平臺。村鎮建設格局, 即構建鄉村地區縣城、重點鎮、中心鎮、中心村 (社區) 的空間布局、等級關系及其治理體系[44], 其核心在于村鎮發展新主體、新動力、新戰略、新制度的培育與塑造[45]。構建村鎮建設格局, 要考慮鄉村地區發展的階段性及空間差異性, 對村鎮區域進行系統診斷、類型劃分和功能識別, 統籌考慮村—鎮—城空間層級及地域分工體系[43]。依據中心地理論, 合理確定重點鎮、中心鎮、中心村, 發揮中心地的集聚與擴散作用, 實現城鎮與村莊的功能銜接, 達到城鄉地域空間在功能服務和要素流動上的協同與平等[46], 從而實現資源效應最大化和空間網絡結構最優化, 避免城市人口的過度集聚與鄉村人口的過度流失。注重村鎮產業經濟的培育, 將中心村與專業村鎮建設相結合, 提供村鎮發展的產業支撐[47]。

4.4 創新“鄉村病”的治理模式

“鄉村病”的成因及不同因素之間的組合、作用機制具有地域差異性, 因此, 不同地區呈現不同的“鄉村病”特征, 因此應探究多元化的“鄉村病”治理模式。如實施土地資源工程模式、易地扶貧搬遷模式、新農村建設模式、特色小鎮建設模式等。針對土地空廢化、污損化的鄉村, 應通過土地工程技術實現土地修復、再利用, 并通過工程技術突破、土地制度創新及管理方式變革實現土地資源生態化、土地整治工程化、土地價值資產化、土地管理信息化與土地政策民生化五位一體[48], 帶動實現農業及農村現代化, 形成城鄉要素良性互動、優勢互補的基礎, 構建人地關系協調的國土空間新格局, 如禹城市的空心村整治、延安黃土高原治溝造地工程等;在區位條件較差、自然條件惡劣、存在明顯的資源約束、生態環境脆弱的地區, 可通過引領實行易地扶貧搬遷, 統籌解決好居住與就業問題, 改善居民的生產生活條件;在資源稟賦相對較好的地區, 可將特色小鎮的培育與中心鎮、美麗鄉村建設相結合, 利用扶持資金全面提升鎮域基礎設施、產業發展和人居環境, 吸納當地農村人口實現就地城鎮化。

5、結論與展望

從鄉村發展系統的角度定義了“鄉村病”, 對分析不同時期的“鄉村病”均具有普適性。依據農村各內核系統存在的問題總結了新時期“鄉村病”的“五化”表征, 即生產要素高速非農化, 農村社會主體過快老弱化、建設用地空廢化、環境污損化以及多維貧困化。“鄉村病”的成因包括農村資源稟賦、區位條件、社會經濟因素以及制度、政策與管理等。在由工業化、城鎮化等主要外源因素構成的鄉村發展系統的周圍環境引起的鄉村轉型發展過程中, 由于制度、政策等未能做出及時調整導致農村發展系統失調引發“鄉村病”。調控、治理“鄉村病”, 應順應城鄉發展轉型規律, 創新農村發展的制度與政策, 促進城鎮化與鄉村化的均衡、協調發展, 構建村鎮建設新格局等。

未來“鄉村病”研究的深化, 需要注重城鄉地域系統互動的過程、格局與機理分析;加強與經濟學、社會學、工學、管理學等多學科的交叉綜合研究, 全面、深入地揭示“鄉村病”的形成機理, 提出切實可行的調控措施, 探索實現鄉村振興的可行路徑;強化定量研究方法, 確定“鄉村病”的診斷指標并進行定量測度, 并探究我國“鄉村病”的空間格局。

中國鄉村發現網轉自:人文地理2018年02期

(掃一掃,更多精彩內容!)