原題:關于縣級人大代表選舉參選率的調查分析與思考

內容提要:參選率是選舉研究的重要主題,也是政治參與研究領域的重要內容。在我國現階段,縣級人大代表選舉是選民能直接參與的最高層級選舉。對選民參選率的現狀和變化趨勢進行研究,具有重要的理論意義和實踐價值。以來自北京的連續五次縣級選后調查資料為基礎,描述縣級人大代表選舉中選民投票率的發展變遷軌跡,分析其變化趨勢及其影響因素,我們發現,近20年來,北京選民的投票率呈現顯著下降趨勢,明確表示“不想去”的選民在未投票選民中所占比率持續上升;階層、政治討論網、政體支持、教育、性別和年齡均對選民是否投票存在顯著影響。在這里,投票率的調查和統計有待完善,相關部門也應改變投票率越高越民主的觀念,但更重要的是要采取有效措施規范選舉組織工作,從而提高選民參與投票的積極性。

關 鍵 詞:投票率/階層/政體支持/政治效能感

標題注釋:本文系2012年度國家社會科學基金項目“人大代表選舉中的選民參與追蹤研究”(12BZZ012)的階段性成果。

改革開放以來,縣鄉人大代表選舉研究領域,出版了一批有一定影響力的研究成果。①這些研究對于深化中國政治參與和政治文化研究,促進選舉制度的改革和人民代表大會制度的完善,無疑具有重要的理論意義和實際意義。

本課題組對縣級人大代表選舉參與問題的關注始于1993年,之后在北京市每屆區縣人大代表換屆選舉投票日后一個月時間點上都定時進行選后問卷調查,迄今為止已跟蹤了18年共五屆人大代表換屆選舉活動。第一次調查于1994年1月(即1993年12月22日換屆選舉日后一個月)進行,在北京東城(市區)、石景山(近郊區)、順義(遠郊區)的9個街道進行隨機抽樣,共完成了對202位選民的問卷調查;1999年1月(即1998年12月8日換屆選舉日后一個月)和2004年1月(即2003年12月8日換屆選舉日后一個月),在大致相同的地域范圍(東城、石景山、順義),采用相同的抽樣方法,使用基本相同的問卷進行了追蹤調查,樣本量分別為306個和500個。從2006年開始,我們將調查范圍擴展到全市范圍,采用嚴格的PPS抽樣方法選取調查對象。2006年12月至2007年1月(即2006年11月8日換屆選舉日后一個月),共完成了對57個居委會(村委會)1140位選民的訪問。2011年底至2012年初,課題組開展了第五次選民選后問卷調查,共完成了對64個社區居委會(村委會)的訪問。本次調查訪問總共成功訪問1320人,通過調查執行中抽查、問卷復核、電話回訪方法和數據篩查剔除掉29份不合格問卷,最后獲取北京市非農戶口1087個有效樣本,農業戶口204個有效樣本,共計1291個有效樣本。

本文以這些問卷調查資料為基礎,對當前縣級人大代表選舉過程中的參選率問題進行探討分析,從一個側面深化對于社會轉型時期選民選舉參與態度、行為和變遷趨勢的研究。具體來說,本文試圖達到三個目標:(1)對近二十年來北京選民參選率的變遷軌跡進行描述;(2)分析投票率的相關影響因素,并從政治社會學的角度進行初步解讀;(3)就投票率的調查、統計與相關工作提出參考性的建議。

一、選民投票率的調查與統計估計

在選舉政治比較成熟的國家,選舉法律比較完善,選舉監督非常嚴格,選務工作相對比較規范,關于投票率的統計比較準確。而在我國,社會主義選舉民主的發展尚處于初級階段,關于投票率的統計及相關程序的研究尚不夠具體。本研究以選后調查為基礎,首先提出了親自投票率的概念。選民親自投票率是一個測量選民是否親身參與選舉的指標,它是指親身參加了投票活動的選民人數與總體登記選民人數之比。這里不包括委托他人代投票的選民人(票)數。很多國家的選舉不允許委托投票,其選民參選率實際上就是通過選民親自投票人數計算出來的。在我國歷次縣級以下人大代表直接選舉的新聞報道中,都沒有出現過選民親自投票率這一指標,而有關部門報告的“選民參選率”是計算選民證和選票數得來的。不區分選民親自投票率與委托投票率各是多少,也就無法對選民的選舉參與行為表現及其變化做出準確的分析和評估,因此我們在歷次選民追蹤抽樣調查中一直堅持使用選民親自投票率指標。

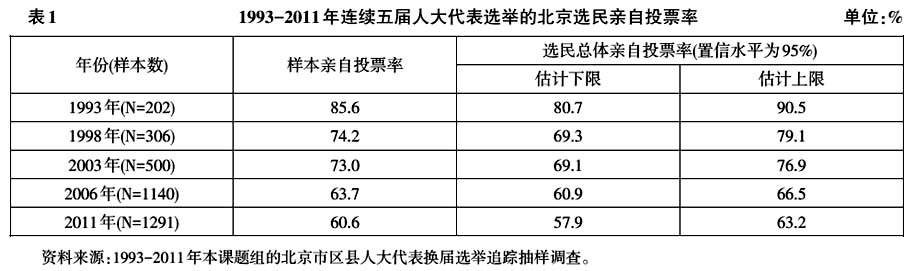

調查結果表明,2011年北京選民的親自投票率是60.6%,從抽樣調查數據來看,這比2006年下降了3.1個百分點。1993年以來北京市歷屆區縣人大代表換屆選舉中投票率情況參見表1:

考慮到抽樣誤差,我們分別計算了每一屆人大代表選舉中選民總體實際的親自投票率區間。統計推斷表明,在95%的置信水平下,1993年北京選民親自投票率在80.7%至90.5%之間,1998年的親自投票率置信區間為69.3%至79.1%,2003年的親自投票率置信區間在69.1%至76.9%之間,2006年親自投票率的置信區間在60.9%至66.5%之間,而2011年的親自投票率的置信區間在57.9%至63.2%之間。換句話說,如果重復做100次同樣調查的話,我們可以有把握地說,有95次的調查結果會顯示,北京選民2011年親自投票率在57.9%—63.2%之間。由此可以發現,在近五屆縣級人大換屆選舉中,北京選民的親自投票率呈逐步下降趨勢,2011年已經下降到的近五屆選舉的最低點。當然,2006年和2011年的親自投票率的置信區間存在重疊,說明這兩年的親自投票率不存在顯著差異。

我國現行《選舉法》規定,委托投票是有效的投票形式,因此在計算總參選率時必須考慮選民的委托投票率。選民委托投票率是指本人無法親自到場投票委托他人代為投票的選民人數與總體登記選民人數之比。我們在這五次選后調查中,在訪問選民未參選原因時,均詢問了這些未參選選民是否委托他人進行了投票。2011年選后調查表明,委托投票率為16.3%,這在近幾屆選舉中是最高的數據。下面是這五次抽樣調查選民參選率的總參選率,見表2:

在第五次(2011年度)調查中,我們對北京選民的總參選率進行了驗證。在參選選民總體中對我們的提問:“在您看來,您的親戚朋友們同事中有多少人參加了本次選舉?”共有773位參選選民回答了這個問題,其中選擇“基本上都去了”、“多于半數”、“大概一半”和“少于半數”的人數分別為303、322、115和33;如果我們將“基本上都去了”賦值為90%,多于半數賦值為70%,大概一半賦值為50%,而少于半數賦值為30%,加權平均可以估計出2011年的投票率為73.2%。這一估計完全是以選民的切身體驗為基礎進行賦值所得,主觀性較大,不能作為推論總體的依據,但是也從一個側面輔助支持了我們以上總參選率的結論。

2011年北京市《選舉實施細則》第五十條規定:“選民應當到投票站或者參加選舉大會投票。在選舉期間外出的選民,經選舉委員會同意,可以書面委托本選區其他選民代為投票。每一選民接受的委托不得超過三人,并應當持委托人的委托書和選民證領取選票,按照委托人的意愿代為投票”。盡管法律有規定,但據我們調查了解,在選舉實踐中,并不是各個選區和委托選民都是嚴格遵照法律規定執行的,通常的做法是沒有委托人的書面委托。有些企事業單位為了不影響工作和經營業務,只派個別人去“代表”其他選民投票,甚至投票“代表”從沒有接受選民本人的委托,更談不上按照委托人的意愿投票,而選舉組織機構為了圓滿完成選舉任務,盡可能追求高參選率,對此也就默認了。當然,僅憑抽樣調查很難估計出準確真實的委托投票率,但委托投票往往成為計算總投票率的一個不確定因素卻是顯而易見的,這里面存在著很多問題值得探討。由于我們得到的委托投票率來源于選民本人單方面的回答,不排除它是未參加投票選民逃避選舉的借口之一。

無論如何,我們的目的是要對選民的總參選(投票)率有一個大致的估計,在我們定義的總參選率中,親自投票率的數據無疑是準確的,有了委托投票率的大致估計,就可以從圖1中直觀地看出北京市選民總參選率的走勢,應該說,只是由于2011年選舉中選民委托投票率的增加,使該年的總參選率高于2006年。但從直接投票率來看,北京選民的參選率基本上是逐屆下降的。

二、投票率的影響因素分析

為了分析投票率的相關影響因素,我們以2011年選后調查資料為基礎,引進了階層、社會網絡結果、社會政治態度、人口變量等多個變量,建立了一系列回歸模型[1]。依據多元統計分析,我們得到如下主要發現:

首先,在控制了其他變量后,社會階層對于選舉參與的影響具有顯著性。其中主要的差異在于中產階層與其他階層之間。與產業工人和服務業工人相比,中產階層的投票率顯著高或者顯著低,他們更有可能去投票,或者更有可能不去投票。樣本中,郊區農民和離退休人員的投票率要高于普通工人階層,但是不具有顯著差異。

其次,在中產階層內部,不同類型的中產階層在投票參與方面存在顯著差異。體制內的中產階層要比產業工人和服務業工人更有可能去投票,而體制外中產階層(外企、私企員工及個體工商戶)更有可能缺席選舉。其主要原因在于,這兩個亞群體受動員的強度存在顯著的差異。

第三,在控制其他變量之后,那些擁有更強大的政治討論網的選民更有可能去參加地方人大代表選舉的投票。主要原因可能在于,討論可以降低信息搜尋成本,也有可能增加選民對政治共同體的責任。

第四,關于政治態度變量,政體支持對于投票行為具有顯著影響,但是民主價值觀和政治效能感對于投票者的選擇沒有顯著影響。(1)控制其他變量之后,政體支持具有顯著影響;(2)親自投票率與民主價值觀及政治效能感之間的關系不明顯。這個發現主要原因可能產生于:第一,我國的直選與絕大多數國家的直選有著層級和性質的不同,我國縣級以下人民代表大會在當今中國的作用非常有限,有較高民主價值觀和政治效能感的選民并不把它當作追求他們的利益和價值的主要平臺,而民主價值觀和政治效能感較弱的選民本來就不把選舉作為一個參與的重要渠道;第二,北京選民從關注“高政治”轉到“低政治”的意識轉變,使得國家的選舉宣傳及強制的選舉動員方式不會再像以前那樣得到廣泛的響應與認同。

第五,關于控制變量,我們的結論是,在控制其他變量的條件下,教育、性別以及年齡等因素對于投票行為具有較為明顯的影響,而戶口、黨籍和收入對投票率并沒有很明顯的影響。

——戶口。在樣本中,擁有農業戶口的人更有可能參加地方人民代表大會代表選舉,非農戶口的人參加投票的可能性較小。這和史天健在90年代初期的調查有很大不同,依據史天健的研究,非農戶籍選民更有可能去投票[2]。有兩個可能的原因導致了這個不同:首先,在過去20年里,持有農業戶口的人參加了多屆農村選舉,這有可能幫助他們了解地方選舉的重要性;第二個原因可能是,北京城郊地區鄉鎮政府和村委會擁有較好的財政狀況,這可以幫助地方干部更好地發動群眾去投票②。但是在總體上,戶籍的影響不顯著,對此問題需要進一步研究。

——黨員身份。當階層變量沒有被控制,黨員身份對于投票率的影響是顯著的,但是當階層變量被控制,這種影響就沒有那么顯著了。這說明中國縣區以下的人大代表直選是一種政治性程度相對比較低的參與形式。

——收入和教育。這個模型顯示,月收入水平對于解釋投票行為并不是一個關鍵變量,但是教育程度卻是一個重要變量。擁有大學本科及以上教育程度的人比其他人更有可能參加投票。收入的影響或許被階層、教育程度或其他變量取代了。

——年齡和性別。模型顯示女性更有可能去參加縣區人大代表選舉的投票,年齡和投票率之間是曲線相關的。與民主國家的經典研究相比,在性別與投票率關系方面中國有所不同。根據西方民主國家關于投票行為的經典研究,在大多數社會中參加投票的男性要比女性多[3](P169),而中國情況則相反,其中原因可能在于中國的投票的象征性意義要大于實質性意義,女性投票人前往投票的成本相對更低,更易被動員去參加投票。

三、未參選的具體原因

究竟是什么具體原因致使北京選民的親自投票率下降呢?我們對未親自參加2011年選舉的選民樣本進行了追問。調查結果表明,在選民調查樣本總體中,有211人回答是自己“有事托人代投票”;有143人自稱“沒人通知我”;有28人稱自己當天有病不能去;有87人明確表示自己“不想去”;有16人稱“工作忙沒時間”;有15人稱自己當天“出差在外”;有5人選擇了其他原因,另外有3人沒有說明原因,確認沒有親自到投票現場的被調查選民合計占樣本總體的39.3%。

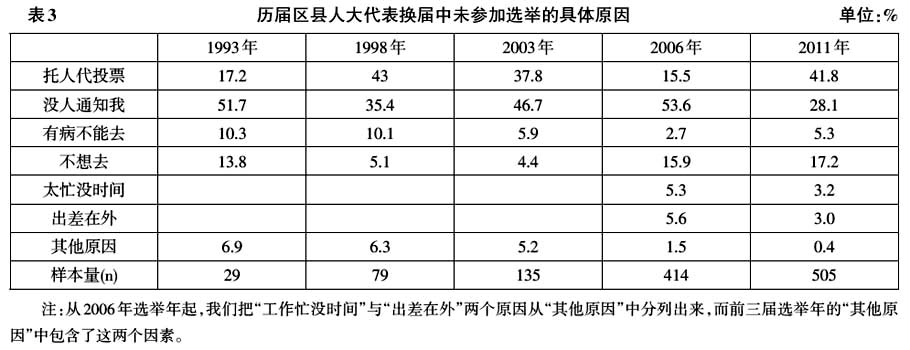

為此,我們列表比較了歷屆北京選民未參選的原因,分析了各類原因的變化趨勢。見表3:

由于1993年可供分析的樣本小于30個,缺乏分析意義,故應排除。我們從后四屆選舉年統計數據的變化,可以明顯看出選民對基層人大代表換屆選舉心態上的一種變化趨勢,即從1998年選舉開始,明確表示“不想去”的選民所占比率越來越高;“托人代投票”和“沒人通知我”存在一定程度的相互替代關系,與2006年相比,2011年回答“沒人通知我”的比率大幅降低,但是回答“托人代投票”的比率則大幅提高。明確表示“不想去”和高比率的“托人代投票”,從一個側面反映了選民對當前這種縣級代表選舉模式的疏離感日益增強。在回答“沒有人通知我”的選民中,客觀上有一部分人是由于人戶分離及按居住地和單位雙重選民登記制度導致的,但仍不排除一部分人對現有選舉程序和模式的拒斥。

唐斯[4]、賴克和奧德舒克[5]等人的“理性投票人”假設可以在一定程度上解釋這一現象。根據理性選擇學派的觀點,選民參與投票的目的在于預期效用最大化。其收益函數可以寫為:

R=BP-C+D

R是單個選民預期從他的投票行動中獲得的報酬;B為單個選民從他喜歡的候選人獲勝所獲得的相對收益或者凈效用;P為這個選民獲得B的主觀概率;C為該選民的投票成本;D是參與投票的選民可以從選舉中獲得政治上的滿足感或者額外的政治利益。包含在D中的主要因素有:倫理上的滿足感,如果不參與的話,則有負罪感;效忠某種政治制度的滿足感;實現黨派偏好的滿足感,為選民提供了擁護其候選人的機會;決定投票,為投票收集信息并去投票站投票所獲得的滿足感;投票人在這種政治制度中的能力或者作用得到承認的滿足感。如果R>0,選民就會去投票;如果R<0,他就選擇棄權。

對多數選民而言,決定R的最重要參數是C和D。隨著信息搜集的增加,C是邊際遞增而D是邊際遞減的,當收集信息的邊際收益和邊際成本相等時,收集政治信息所獲得的效用R達到最大值。

在現行的縣級人大代表選舉體系中,由于提名程序相對比較封閉,選民推薦的候選人當選的概率P極低;而由于缺乏競選和足夠的信息公開,選民了解各候選人的成本C非常高;由于單位制的解體,政治激勵機制下降,選民從選舉中獲得額外的滿足感或者政治利益D的可能性非常低。這樣,對相當一部分選民而言,R為負數,他們就傾向于在選舉中棄權或者放棄投票。

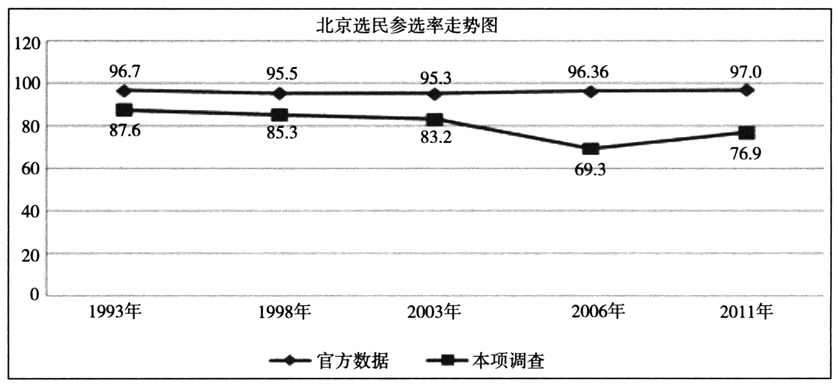

圖1 五屆北京市區縣人大代表換屆選舉的選民參選率走勢比較圖

資料來源:1.1993-2011年北京市區縣人大代表換屆選舉追蹤調查;

2.1993-2011年每屆選舉結束后北京市人大常委會公布的選舉結果。

四、關于投票率統計的討論與思考

按照每次區縣人大代表換屆結束后有關部門報告的數據,自1993年至今,北京市選民的參選率一直居高不下,五屆都在95%以上,最低比率是2003年的95.3%,最高是2011年的97%。而本課題組顯示,調查參選率與官方正式公布的數據存在一定差異。請見圖1。

選民參選率是指在直接選舉中實際參加投票選舉(含委托投票)的選民數占全體登記選民數的百分比率。有關部門報告和本課題對選民參選率的操作性定義相同,都是用實際參選人數作為分子,登記選民人數作為分母,得到的結果便是選民參選率。但有關部門報告的選民參選率是依照票數統計出來的結果,我們則是先問出選民親自投票率,再從沒有參選的選民中計算出委托投票率,然后相加得到最終的選民參選率。追蹤調查數據與相關部門的統計報告存在一定差異,我們認為有兩個問題值得進一步探討:第一是,在觀念上必須認識到,盡管盡量多地動員選民參加投票是選民教育和選舉工作的基本要求,但是投票率并非越高越好;第二,在參選率問題上,必須通過有效方式了解選民的真實投票率,從而真正了解選民的訴求,求“真”比求“高”更重要。

其一,改變投票率越高越民主的觀念。

我國歷來高度重視選民的選舉參與,在每次縣鄉人大代表換屆選舉工作安排上,總要把高參選率作為一項具體要求明確提出來。1956年全國范圍內的第二次普選行將開始時,時任國務院總理的周恩來簽發了《國務院關于選舉工作的指示》(1956),要求參加選舉的選民人數一般要高于全國第一次普選時當地選民參加選舉的比例[6]。這種要求的本意在于更廣泛地動員人民參與,讓更多的選民行使當家作主的基本政治權利。但這種工作要求逐漸演變為選舉工作的一項硬性目標,影響了基層選務工作人員對選舉工作的理解。

這種追求高投票率的觀念在部分社會主義國家也同樣存在。在2014年朝鮮第13屆最高人民會議代議員選舉中,全國登記在冊的選民有99.97%參加了選舉,并對所在選區的代議員候選人100%投了贊成票[7];在2011年越南第13屆國會代表選舉中,全國共有6196.5萬選民參加投票,投票率達99.51%[8];在1998年1月11日古巴第五屆全國人民政權代表大會的選舉中,在全國登記的779.7萬名選民中,有766.8萬多人參加了投票,投票率達到百分之九十八以上[9]。

這種追求投票率的傳統觀念和實踐,起源于對社會主義政治運作機制的傳統理解。當然,在實踐上達到選民的高參選率還必須做到兩點,第一是做到充分的宣傳動員,第二是要有組織保證。特別是在人民群眾需要啟蒙、教育和訓誡階段,必須借助外部力量(如單位組織)有組織地動員選民參加選舉。由于參選率的高低被作為社會主義民主優越性的重要標志,選舉領導機構往往追求形式上的高參選率,強調選舉的政治教育和政治社會化功能,而忽視了選舉本身應該具有的利益整合和利益表達功能。

上世紀五六十年代在我國高度集中的計劃經濟體制和單位組織體制下,選民的“高參選率”正是從一個側面體現了傳統社會主義體制的動員性選舉特征。1979年以后,隨著改革開放的發展,我國社會從單一的所有制形式向以公有制為主體、多種所有制形式并存轉變,社會利益分配格局多元化,各個利益群體重新分化組合,尤其是計劃經濟體制向市場經濟體制轉變以后,單位組織對個人的硬性行政約束降低,因而選民參選率降低是客觀存在的事實。如果不承認參選率降低的客觀現實,不去分析參選率降低的客觀原因,僅僅強制要求基層選舉機構保證高參選率,反而會影響社會主義民主的發展。

現在我們面臨的問題是如何找到現階段選民參與人大代表選舉的內在動力,使選民的被動參選變為主動參選,針對選民訴求做好選舉的宣傳和動員工作,保證選民認真行使好自己的法定權利,而不是片面地追求高參選率,并把95%以上的參選率當作選舉成功的標準。如果在目前選舉運作模式不變的情況下還堅持追求高參選率,只能越來越遭到選民的反感和抵制,給基層選舉工作帶來負面效應。

其二,在選民投票率問題上,求真比求高更重要。

一般來說,選民的心理狀況可以從參選率指標反映出來,選民的參選積極性越高,參選率越高;反之,選民產生厭選情緒,也會使參選率下降。但是,在很多情況下,參選率并不一定反映出選民的真實心理狀態,不能說明選民參選是積極還是消極,更不能簡單地把選民的參選率與民主性畫上等號,特別是當人們有意或無意地把選民參選率看成衡量一個國家體制的合法性標志的時候,選舉活動就會演變成一種大規模的政治動員,選舉基層組織機構也會不惜一切地通過一些人為因素和手段提高參選率,以保證政治任務的圓滿完成,而選民真實的參選心態與參與狀況反而被忽視了。長此以往,這個居高不下的高參選率總是與選民個人的切身體驗不一致時,選舉本身的公信力自然會大打折扣。“認票不認人”的統計方法一方面掩蓋了選民參選心理狀況的真實性,使我們對選民參與的積極性很難做出準確的評估,另一方面,還會使我們無法看清現有選舉法規中還存在哪些阻礙選民積極參與的條款,也就無法對選舉制度中相關的具體規定進行改進和及時修正。

應當指出的是,僅就登記選民而言,除了厭選、怠選等主觀因素外,這20年來北京選民調查參選率的持續下降,與北京地區城市化的高速發展、居住模式的急劇變革和人口遷移流動速度的快速發展也有密切的關系。近20年來,由于北京市城市危房改造、住宅新區開發和市政建設迅速發展,戶籍人口的流動性加大,北京市戶籍居民中人戶分離的現象越來越嚴重。據北京市第六次人口普查數據顯示,北京市戶籍人口中戶口登記地和居住地不在同一個鄉鎮街道的人口達到345.4萬,占戶籍人口總量的27.5%[10]。這就是說,北京約1/4的戶籍人口處于“人戶分離”狀態,找到這些原選區戶籍選民已經變得越來越困難;同樣,對于那些注冊地與辦公地點不一致,或五年之內頻繁變化辦公地點的企事業單位來說,也同樣存在這個問題。盡管選舉的組織者仍具有高度的舉國動員體制和行政組織動員能力,但近年來這種動員能力趨于弱化,主要限于國家機關、學校和國有企事業單位。對于大量的中小企業來說,企業主對選舉的態度直接影響到本企業職工是否參加選舉和參選率的高低,有的外企和民企成立以來就從來沒接到過參加選舉的通知,另有企業負責人接到了通知也沒有認真組織安排相關工作。個別基層選務工作人員為了保證高投票率,甚至違反基本的政治倫理,弄虛作假,在沒有獲得選民直接委托的情況下大量代投票,這也在一定程度上影響了選舉的真實性和公正性。

因此我們特別強調,選舉組織機構和相關部門應當首先考慮主客觀環境的變化,確保選舉的真實性,使投票箱中的每一張選票都是選民意志和訴求的真實表達,這是起碼的政治倫理要求。在此基礎上,逐步改進統計方法和口徑,確立以選民親自參選率為基準的統計方法,規范和減少甚至取消委托投票,并規范計票唱票驗票程序(譬如說通過電視現場直播,或有中立的選舉觀察組織和志愿觀察員員監督計票過程),使之更加透明與公正,然后向上級部門和社會各界報告真實的選民親自參選率和委托投票率。最后,相關選舉機構和研究部門要及時分析參選率變化的具體原因,制定出相應的整改方案和措施,規范選舉程序,發展選舉的利益表達功能,增強選舉的競爭性,吸引廣大選民參與到社會主義民主的選舉程序之中,為中國特色選舉民主的發展奠定正當性基礎。

作者簡介:孫龍(1977-),男,湖南益陽人,博士,中國人民大學國際關系學院政治學系副教授,主要研究方向為政治社會學、基層選舉與地方治理,北京 100872;雷弢,北京市社會科學院社會學研究所,中國人民大學國際關系學院研究員,北京 100872

中國鄉村發現網轉自:《江蘇行政學院學報》(南京)2015年第5期

(掃一掃,更多精彩內容!)