——對村干部社會政治資本的初步分析

什么人、并如何成為村干部,這是農村社會政治分析中的焦點問題之一。本文擬集中分析“什么人能成為村干部”這一問題,考察他們之所以成為村干部的背后因素。筆者以為,對此問題的考察和分析可從兩方面入手:一是選擇村干部的標準變化;二是村干部的自身素質與背景狀況。

本文不擬討論選任標準的變化,而討論村干部的素質與背景狀況。關于村干部選任標準的變化,筆者曾依據1999年對江西40個村50余年來干部更替的調查資料,作過較為詳細的分析。在解放初期,重家庭出身和政治上積極性(政治成分時代,以貧下中農為主);在1950年代末至80年代初,突出政治表現、工作積極性和個人表現(勞模時代);自1980年代中后期以后,注重發展經濟與致富的能力(經濟能人時代);1990年代中期以后,則著重“能否鎮得住地盤”(強勢力時代)。相應地,50余年來,村干部經歷了從“毛式干部”到“鄧式干部”、再到“強人式干部”的變遷(肖唐鏢等,2001:18-20)。所謂“鄧式干部”,即指“先富群體從政”或“富人村官”現象,如在浙江省2002年第六屆村委會選舉后,全省新當選的133222位村委會成員中,屬“先富群體”的約占30%;義烏市的比例高達60%,在新當選的421名村主任中更占到65%;永康、東陽、瑞安、樂清等地,其人數占當選村委會成員的比例也都在60%(周炳泉,2003:71)。所謂“強人式干部”,在江西農村主要以強宗大族背景為主要特色,但在有些地區農村,治村的“強人”甚至蛻變為“惡人”(樊平,2000),如閻云翔調查的黑龍江農村案例(陽敏,2004)和于建嶸反映的湖南農村案例,就以黑惡勢力背景為典型。盡管已有的研究指出了村干部的如此變遷,但尚不見對村干部隊伍特征的系統分析。

這里,筆者借用“社會政治資本”概念,以指稱村干部的自身素質與背景狀況,或其社會政治資源。村干部的素質與背景狀況包括多方面內容,比如:(1)經濟與財富狀況,他們是否系經濟精英?(2)政治身份,如是否系中共黨員、參軍,曾經擁有的家庭政治成分等;(3)文化與技術、職業狀況,如文化程度、職業經歷與專業技術,是否為文化、技術精英?(4)道德、人格與權威狀況,如社區內外對其道德、威信的評價和認可;(5)家庭背景,如父輩或其親屬的權力與文化背景;(6)組織資源,參與各種社會組織的情況,宗族與村莊背景;(7)性別、身體素質和個人武力;(8)脾氣與性格,等。在這些因素中,有些是“先賦性因素”,如性別、家庭、宗族和村莊背景;有些是“自致性因素”,如經濟與財富狀況、黨員身份、參軍、文化與技術、職業、道德權威和組織資源等。下面,我們將根據田野調查數據,主要從文化程度、職業與社會流動、經濟與財富狀況、道德權威狀況、社會組織資源、家庭背景等六個方面,逐一分析村干部的社會政治資本。

本文據以分析的數據資料主要來自我們完成的三項大型農村調查。一為2001年對四省八個縣的調查(簡稱“2001年調查”),即在山西、河北、江西和福建四省各選擇兩個縣,按等距方式每縣抽出8個鄉鎮,再按等距方式每鄉抽出5個村,八縣共320個村進行田野調查,最后完成并取得有效總樣本村數316個。二為2002年對全國的抽樣調查(簡稱“2002年調查”)。該次調查的村樣本,系以除西藏和港澳臺地區外的全國所有省(市、自治區)為總體樣本,按18歲以上人口為基數,進行多級分層比例抽樣出256個村委會,實際完成并取得241個村的調查數據。三為2002年下半年至2003年上半年在江西c 、t 兩縣和山西x 市(縣級市)農村的調查(簡稱“2002-2003年調查”)。此次調查也按分層等距方式,在各縣分別抽選20個樣本村。其中,江西c 、t 兩縣是我們對1999年研究的40個村的跟蹤調查,在山西x 市的樣本村中完成了16個村的調查,最后共完成對56個村的調查。在這幾項調查中,作為村主要干部的黨支部書記和村委會主任都是重點的了解對象,本文分析的重點也將是他們。

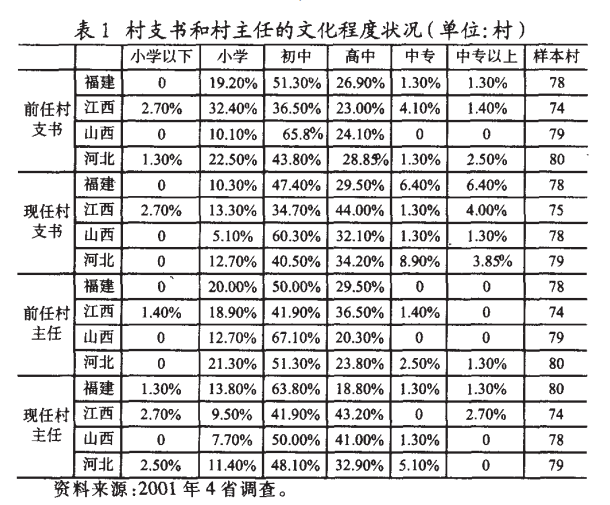

一、文化程度

下表1是2001年對四省八個縣316個村抽樣調查的數據。從此表可見,兩任村支書和村主任的文化程度在四省之間并無明顯的差異,他們主要集中在中學文化程度(初中和高中)這一區間,次為小學文化程度,而在小學以下、中專和中專以上文化程度“兩極”區間的人員甚少。這表明,村干部雖然已經告別了“大老粗”或文盲時期,但高文化素質的時期也并未到來。

二、職業與社會流動

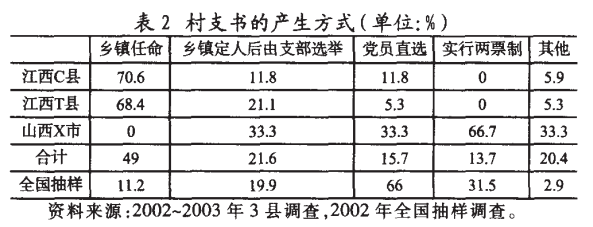

在法理上,村干部的產生機制均是選舉,村委會干部的產生機制是村民直選,村黨支部委員的產生機制是黨內選舉。但實際上,村黨支部委員的產生機制更為復雜,表2收集了兩次對村支書調查的數據。在2002-2003年對江西和山西三縣調查中,江西兩縣村支書產生的主流方式是傳統的“鄉鎮黨委直接任命”,由黨員選舉的比例并不高;山西x 市村支書的產生則已從傳統的任命方式改由黨員選舉產生,其中甚至有近七成的村實行了“兩票制選舉”。2002年對全國241個村的抽樣調查表明,黨員選舉是村支書產生的主流方式,實行“兩票制選舉”的比例高達三成。

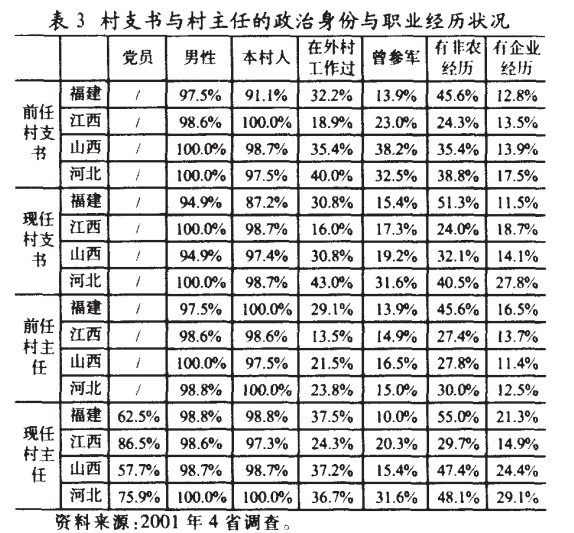

那么,村支書和村主任的性別狀況與職業經歷如何?表3中兩任村支書和村主任情況的顯示,在村主要干部職位上只有個別女性干部,男性則擁有絕對的優勢;而在他們的職業經歷上,相當部分人曾“在外村工作過”或“有非農經歷”,并有部分人“有企業工作經歷”或“曾參軍”,河北省兩縣80個村的支書和主任中甚至近三成“曾參軍”。從兩任村支書和村主任的情況看,江西與其他三省的差異主要在“在外村工作過”和“非農經歷”兩個方面,擁有此兩類經歷的人員比例明顯低于他省。

表4是對全國241個村無任村支書在就任前、卸任后工作狀況的調查數據。在列舉的20多項職業中,村支書在就任本職務前的工作主要集中在村干部和農民上,此外,還有少數人來自企業工作崗位和鄉鎮干部。這也就是說,村支書中的成員主要還是從村里其他的干部位置轉任過來,或直接從農民提升起來。而且,從農民直接提升起來的村支書,越在前期人員越多,前三任和前四任中這種“平民書記”曾達四成多。在村支書卸任后,多數人(五成多)直接返歸為普通農民,一成多的人“降”為其他的村干部職位,還有部分則完全退休、或被提拔到鄉里工作(如為鄉干部、鄉鎮企業人員)。此外,還有少部分人一直工作到“病故”,在前三、四任中這種人員占到一成左右,這或許說明:在早期村支書往往“多年一貫制”。

三、經濟與財富狀況

根據1998年對江西84個村的調查,筆者曾分析村干部與農村“經濟能人”之間的關系,表明村級“能人從政”現象確有一定規模。[1]那么,數年后情況是否有變化呢?本節根據近年調查的數據分析之。

在我們的調查設計中,將“村辦企業負責人”、“私營企業主”、“個體專業大戶”和“與村外企業現有業務往來”作為村內經濟精英的衡量指標,從村干部與這些指標之間的關系(如當過或正當),測量村干部(村治精英)與經濟精英之間的對應關系。我們的調查既涉及到村一般干部的狀況,也涉及到村主要干部(支書和主任)的狀況。

先看村干部的經濟經歷狀況。表5集中了兩次對現任村干部的調查數據,由于問卷未統計到村干部的總人數,因而,無法得出擁有各種經濟活動經歷的村干部占村干部總數的比例,但就表內數據之間的比較而言,現任村干部在所列舉的“曾當過”與“現為”這兩大類(各含三種)經濟活動經歷中,“曾當過”的人數相對較高。換言之,先為經濟精英再當村治精英的人數,多于村治精英依然兼任經濟精英的人數。另一方面,在“村辦企業負責人”、“私營企業主”和“個體專業大戶”三種經濟活動經歷中,當過或現為“個體專業大戶”的人數相對多些。

而就村支書和村主任來說,如表6顯示,擁有同類經濟活動經歷的比例要高于一般村干部。在村支書和村主任中,經濟精英所占的比重要高些,尤其是當過或現當“個體專業大戶或商業投資”的人數比例明顯要高。

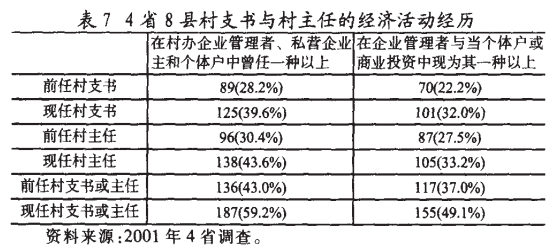

村支書和村主任的經濟活動狀況,在表7中有更直接的反映。筆者將擔任過“村辦企業管理者、私營企業主和個體戶三種經歷”之一的人合計起來,發現:這兩類主要干部中曾是“經濟精英”的比例在三成以上,現任村支書和村主任比其前任均提高了一成多,達到四成左右;而且,在316個村中,有近六成村的支書或主任曾是“經濟精英”,比其前任增加了16個百分點。村支書和村主任在企業管理者、個體戶和商業投資者中的兼職狀況,如表7所示,現擔任其中一種的人比例依然較高,在現任村支書和村主任中的比例達到三成以上,有近五成村的支書或主任兼任目前依然兼任“經濟精英”。這些情況表明,村主要干部中“經濟精英”的比重明顯較高,而且,不管是“富人從政”還是“干部謀富(從事經濟活動)”的現象,都在擴增之中。

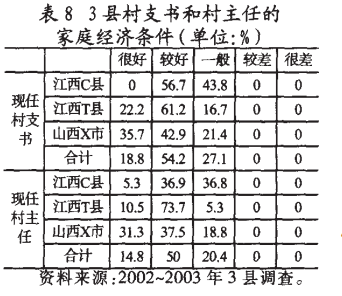

在調查中,我們還了解到村支書與村主任的家庭經濟狀況與主要收入來源。從表8中反映的三縣調查數據看,與本村村民普遍的經濟狀況相比較,村支書和村主任的家庭經濟條件普遍良好,多數好于普通村民,沒有一人的家庭經濟狀況差于村內平均水準。

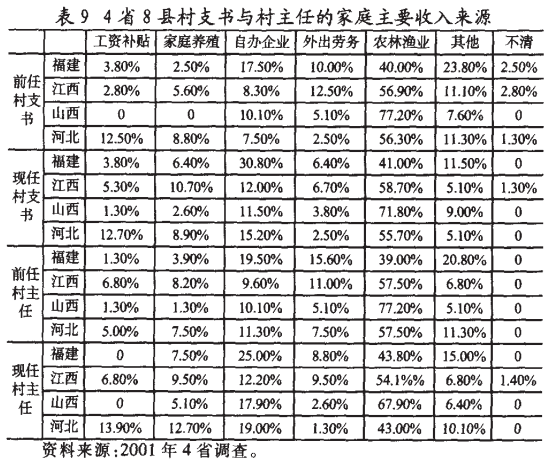

表9顯示,在村支書和村主任自報的家庭主要收入來源中,“農林漁業”依然是多數人的收入來源之一,其次為“自辦企業”和“外出勞務”的收入。

四、道德權威狀況

與權力體現暴力和強制力不同,權威所內含更多的是民眾發自內心的認同與服從,它體現著權力的合法性和正當性。在傳統中國鄉村,鄉紳往往將“村治精英”與“道德權威”合為一體,不僅依憑權力、而且借助權威來治理著鄉村地區。在當今農村,村干部的道德權威狀況又如何呢?

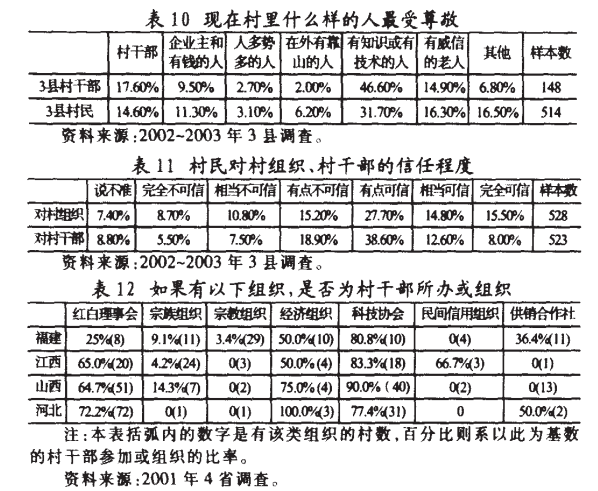

在調查中,我們試圖從“村里什么樣的人最受尊敬”和“對村組織和村干部的信任度”這兩個指標,測量村民對村干部權威的認同狀況。從表10的調查數據可見,在村民所選擇的最受尊敬的人中,“有知識或有技術的人”最多,其次為“有威信的老人”,再依次為“村干部”和“企業主和有錢的人”,在這里,村干部被列在第三位。村干部則將自我評估為第二位,與村民的評價有一定的距離。表11的數據反映,村民對村組織和村干部的信任程度并不高,表示“相當可信”或“完全可信”的村民在二至三成之間,多數村民的態度在“有點可信”和“有點不可信”之間。這表明,村干部與村組織在村民中的威信并不高,村干部在鄉村已乏道德權威,其管理活動依靠的不是權威而是權力。

五、社會組織資源

組織意味著權力。按政治社會學理論,組織能為政治人物提供有力的“集體政治資源”(丹尼斯。郎,2001:162)。在中國農村,村干部們的上任是否也與其所擁有的組織資源有關呢?在我們的調查中,對村干部組織或參與正式組織(如中國共產黨、科技協會、供銷合作組織、經濟組織、宗教組織、紅白理事會),以及非正式組織(如宗族組織、村莊組織)的情況,做了初步的了解。

從本文表3中所列村主任的“中共黨員”身份看,多數人擁有此身份。但遺憾的是,在調查設計中未能考慮到村主任任職與加入中共組織的時序差,因而,無法區分出這樣的情況:他們究竟是因黨員身份而任村主任職,還是因出任村主任職而被發展入黨?這種缺憾也表現在對村干部與其他非正式組織的關系的考察上,以致無法進一步分析村干部任職與這些組織資源之間的關系。表12所示,在四省316個村中,除了“紅白理事會”和“科技協會”在山西和河北、“宗教組織”在福建較為常見外,其他的正式組織并不普及。在這些業已存在的組織中,由村干部所主辦或組織的多為“紅白理事會”、“經濟組織”和“科技協會”,而“宗教組織”、“民間信用組織”和“供銷合作組織”則多為非村干部所主辦或組織。

不過,對村莊、姓氏和宗族背景這類先賦性組織資源的調查,卻讓筆者能做進一步的分析。

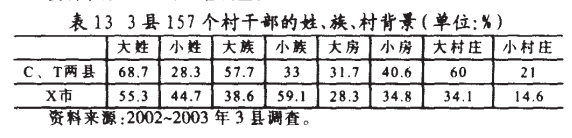

先看村干部的村莊背景。在表2所列村支書和村主任“是否是本村人”中,除了個別人外,絕大多數村支書和村主任均系本村人。表13顯示,在三縣回答村莊背景的157個村干部(主要為村內三大頭,即村支書、村主任和村會計)中,來自大村莊的村干部在江西c 、t 兩縣達到六成,在山西x 市雖只有三成多,但比來自小村莊的仍高出20個百分點。

次看村干部的姓氏背景。表13的數據表明,來自大姓的村干部,在江西c 、t 兩縣占到近七成,在山西x 市也達55.3%.

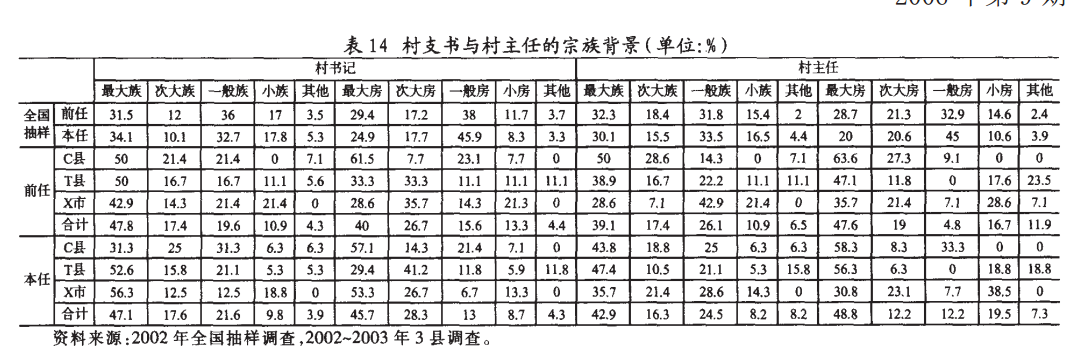

再看村干部的宗族背景。表13含三縣157個村干部的宗族與房股背景,表14則有對全國241個村和三縣54個村的支書和主任的宗族與房股背景資料。表內標示的宗族與房股大小之分,依據的是其人口在全村或本族內之比。從三縣情況看,在表13反映的157個“村三大頭”中,江西c 、t 兩縣來自大族者占近六成,但來自大房者卻略少于來自小房者;山西x 市來自大族、大房者略低于來自小族、小房者。不過,從表14所列三縣村支書和村主任的情況看,來自最大和次大宗族與房股的人員均占了多數或大多數。

從全國抽樣調查的數據看,在前任村支書中,來自最大和次大族與房股的比例分別為43.5%和46.6%,而來自一般宗族和小族、一般房股和小房者分別為53.0%、49.7%,前者均低于后者;在現任村支書中,來自最大和次大族與房股的比例分別為44.2%和42.6%,而來自一般宗族和小族、一般房股和小房者分別為50.5%、54.2%,前者依然均低于后者;在前任村主任中,來自最大和次大族與房股的比例分別為50.7%和50.0%,而來自一般宗族和小族、一般房股和小房者分別為47.2%、47.5%,前者均略高于后者;在現任村主任中,來自最大和次大族與房股的比例分別為45.6%和40.6%,而來自一般宗族和小族、一般房股和小房者分別為50.0%、55.6%,前者均低于后者。

以上情況說明,在江西和山西三縣,大村莊、大姓和大族大房背景對出任村干部、特別是村主要干部有明顯影響,換言之,來自大村莊、大姓和大族大房的人更有可能出任村干部、特別是村主要干部。但就全國范圍而言,大族大房背景并未成為出任村支書和村主任的影響因素。

六、家庭背景

家庭背景作為影響村干部出任的可能性資源,同樣值得關注。在我們的調查中,對家庭背景的考察集中在三個方面,分別為:1980年代以前曾影響出

你正在瀏覽的社會學論文是什么人在當村干部? 任村干部主要因素的“家庭成分”;父親的職業狀況;父親的文化程度。為了使分析更有說服力,筆者試將村干部與村民的情況進行比較。

表15所列了三縣村干部和村民的家庭成分狀況。其中,盡管大多數村干部原來的家庭成分為“貧下中農”,但與當地農民家庭成分的比率分布基本上是一致的。也就是說,家庭成分并未成為影響出任村干部的因素。

就父親的職業狀況而言,在我們調查的三縣村干部與村民中,兩者之間的父輩職業并無明顯的差異,如父親為農民的比例,村干部和農民分別為71.4%和77.1%.略有差異的在于父輩文化程度方面。如表16所示,村干部中父輩文化程度在“小學以下”的比例,低于村民同比10.4個百分點,換言之,村干部父輩中的文盲、半文盲要少于村民父輩中的文盲、半文盲。

七、結論

在當今農村,什么人最有可能成為村干部?本文以三次大型農村調查所獲資料為基礎,借助“社會政治資本”框架,通過對當今村干部群體特征的分析初步回答了這一問題。

根據對2002年全國抽樣調查的同類資料,陳志柔(2004)在分析村干部的社會資本時曾發現:在個人和村莊因素完全一致的條件下,更有可能成為村干部的因素主要為男性、較高的教育程度和中共黨員。本文對村干部性別與文化的分析也得出了一致的結論,筆者的分析還表明:村干部已經告別“大老粗”或文盲時期,多數人擁有中學文化程度,但高文化程度時期仍未到來。在村主要干部職位上,中共黨員和男性村民擁有絕對的優勢。而組織和參與宗教、協會等民間組織的背景,尚未成為促成村干部出任的因素。

值得注意的,不管是村干部還是村組織,在村民中的威信并不高,村干部在鄉村已乏道德權威,其權力與權威出現了分離。為此,他們的治村行為往往要依靠其它因素,如江西農村的村干部、特別是村主要干部需要有大村莊、大姓和大族大房的背景,山西x 市的村主要干部也有大族大房的背景。而就全國農村而言,村干部中盡管來自大族大房背景的支持不明顯,但依靠經濟實力支持的因素卻較普遍。

在村干部的成長路徑和流動上,相當部分人曾“在外村工作過”或“有非農經歷”,并有部分人“有企業工作經歷”或“曾參軍”。多數村支書是從村里其他的干部位置轉任過來,或直接從農民提升起來,后類“平民書記”在早期曾達四成多,多數村支書在卸任后直接返歸為普通農民。村干部、特別是村主要干部曾有相當部分人是“經濟精英”,有的依然兼任經濟精英,“富人村官”和“村官干部謀富(從事經濟活動)”的現象越來越普遍,村支書和村主任的家庭經濟條件普遍好于普通村民。與經濟因素影響到出任村干部不同,家庭成分和父輩職業對出任村干部已無明顯影響,但父輩的文化程度卻有一定的相關性。

通過對不同區域情況的比較,還發現:不同區域的村干部群體盡管有較多的共同特征,但也有著各自的差異。后者除了村莊、宗族與房股背景的不同外,還有職業背景的差異,如江西省的村支書和村主任中擁有“在外村工作過”和“非農經歷”人員的比例,及其兼任“經濟精英”的比例,均明顯低于其他省。這種區域差異,對村干部的治村行為與績效究竟有著怎樣的影響,尚待進一步的經驗研究來說明。

參考文獻:略

中國鄉村發現網轉自:《管理世界》

(掃一掃,更多精彩內容!)