原題:中國為何一邊事大量拋荒農(nóng)地一邊是嚴重的房價泡沫?這兩位學(xué)者把這種扭曲的土地根源講透了

本文原刊經(jīng)濟觀察報為美國三一學(xué)院經(jīng)濟系榮休教授文貫中在中國財富管理50人論壇主辦的“產(chǎn)權(quán)安排與要素流轉(zhuǎn)——農(nóng)村改革與城市化”研討會上的發(fā)言

我在土地制度的觀點上,幾十年都沒什么變化,歸根結(jié)蒂,主張要允許土地私有,允許民間擁有土地,以便盡快產(chǎn)生真正的土地市場,并用土地市場配置除公共用地之外的所有土地。中國面臨的嚴峻的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性扭曲和產(chǎn)權(quán)改革嚴重滯后有關(guān),改革現(xiàn)有的地權(quán)安排越來越有必要。

我1979年進入復(fù)旦大學(xué),先花了整整一年時間學(xué)習(xí)《資本論》。資本論對市場經(jīng)濟作了嚴厲批評,但同時,也向自己提出一項嚴峻的挑戰(zhàn)——如何克服自己所批評的市場經(jīng)濟的弊病。馬克思主義的標準答案是,用中央計劃來實現(xiàn)按比例地發(fā)展國民經(jīng)濟的任務(wù),認為用中央計劃可以防止市場經(jīng)濟中經(jīng)常出現(xiàn)的過剩和短缺,并避免貧富差別過大。

無論是市場經(jīng)濟還是計劃經(jīng)濟,按比例地配置資源確實是經(jīng)濟學(xué)的一個核心問題。但是,所有試用中央計劃體制的國家,其結(jié)果比市場經(jīng)濟還糟,既無公平(特權(quán)階層的普遍產(chǎn)生),更無效率。中國因為及時改革中央計劃經(jīng)濟體制,雖然不很徹底,但避免了經(jīng)濟的大崩潰,并取得了高速增長。對最近40年來的成就的原因,見仁見智。有人說,這種成就來自計劃經(jīng)濟加一點市場經(jīng)濟所帶來的好處。也有人說,今天的成就,主要是大力引進市場經(jīng)濟的結(jié)果,而之所以還存在問題,是引進市場經(jīng)濟不徹底。我持后面這一派的觀點,認為要繼續(xù)市場導(dǎo)向的改革,才能解決今天面臨的很多問題,包括收入分配不公、資源配置無效等。

今天我們討論的是土地制度,土地在要素中的地位很特殊,是一切生產(chǎn)活動的載體。土地配置的核心問題是要確定不同用途的土地之間的分類比例,滿足生產(chǎn)和生活的需要。土地和其上所載的物業(yè),用途有千萬種,為此要有各種各樣的土地用途分類,核心是如何確定這些分類之間的比例。目前,中國土地基本由政府官員決定分類。而問題是,官員決定的分類比例錯了,如何糾錯?

事實證明,在土地市場缺位的情況下,錯誤的分類比例并不會自動糾正。土地分類的比例錯了,意味著作為經(jīng)濟活動的載體的比例錯了。那么,載于其上的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)必然會越來越扭曲,對城市化也會造成很大的負面影響。

城市化是我特別關(guān)心的問題。作為世界上最大的農(nóng)本民族,要使人口整體從低收入上升到高收入,最有效的途徑就是通過內(nèi)生性的城市化,使大多數(shù)農(nóng)村人口遷入各類城市,成為擁有平等權(quán)利的市民。如果城市化受阻,那么人口整體上升到中產(chǎn)階級、甚至高收入的途徑就會被堵塞,最吃虧的主要是農(nóng)村的窮人。

計劃經(jīng)濟下的傳統(tǒng)途徑,如參軍、上大學(xué)等,固然能創(chuàng)造一些機會,但非常有限。市場經(jīng)濟下,如果城市化停滯,農(nóng)村人口整體上升到中等收入的通道必然受阻。經(jīng)濟增長也會因內(nèi)需的難以擴大而受阻,城里的很多財富沒有足夠的人口接手,其價格也不可支撐。沒有穩(wěn)定價格基礎(chǔ)的財富必定是虛妄的,遲早變?yōu)榕菽屏选?br/>

土地分類比例的扭曲

以下的發(fā)言會經(jīng)常用到土地的分類比例這一概念。這個概念特指為了滿足人們生活和生產(chǎn)的正常需求,不同用途的土地之間必須保持某種比例。經(jīng)濟學(xué)的核心內(nèi)容就是資源怎樣有效地分到各種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中,滿足生產(chǎn)和消費需求,正常的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)一定要求各個經(jīng)濟部門維持某種比例。

這次演講焦點是土地這個要素。所以,我想主要討論土地的分類比例。決定這一比例的主體只有兩個:市場或政府。由政府決定,需要實行土地公有制。政府其實應(yīng)該只是代理人,因為名義上土地要么是農(nóng)民集體所有,要么是全國人民共同所有,但政府的代理人身份在中國的體制下成了政府主導(dǎo)。這種由政府決定分類比例,并直接配置土地的效果一開始似乎不錯,弊病沒有立即顯現(xiàn),北京、上海等一線大城市的舊城改造似乎很順利,賣地財政給地方政府以源源不斷的資金。盡管包括我在內(nèi)的學(xué)者不斷呼吁,這種土地財政不可持久,后果嚴重,各地政府不為所動。

完全由政府主導(dǎo)決定的土地分類比例因無法自動糾錯,其扭曲越演越烈。我們目睹的現(xiàn)實是:一邊是大量拋荒的農(nóng)地,閑置的工業(yè)園區(qū),連排成片的空置樓宇,四處涌現(xiàn)的空城和不斷膨脹的房屋泡沫;一邊是農(nóng)村的空心村日益增多,城市的廉租房和廉價房嚴重短缺,城中村四處曼延,2.6億外來打工者只能浮游于城市邊緣,6000萬留守兒童與父母分居。

本來,發(fā)生分類比例的扭曲,在有土地市場的情況下,是會自動糾正的。為什么在中國卻無法自動糾正呢?有人鼓吹每一塊城市土地的用途必須由政府決定,政府則按自己的偏好,而不是民眾的實際需求,決定土地的分類。結(jié)果,幾十年來,所撥的建設(shè)廉租房和廉價房的城市用地微乎其微,撥于豪宅的土地越來越多,遠遠超出城市化的主要對象——外來打工者——的收入水平。

城市化要化的主要就是農(nóng)村來的人口,這是城市化的定義。將近3億農(nóng)民工進城打工,總要找住的地方,這是不以任何人的主觀意志為轉(zhuǎn)移的,中國制定城規(guī)和區(qū)劃的官員卻無視他們的需求。可是,這無法阻擋他們尋找暫時棲身之處的強大動力。中國到處存在類似貧民窟的城中村,便成了他們的歸宿。順便作一些對比,我去過許多中國的城中村,也去過一些國家,包括巴西的貧民窟。雖然環(huán)境差是共性,但人家至少一家人是團聚的,有其樂融融的一面;中國的農(nóng)民工,一般則處于形影相吊的狀態(tài)。

內(nèi)生性的城市化提供了社會流動性的最大機會,只有內(nèi)生性的城市化,才能把絕大部分農(nóng)村人口集中到一起,以窮盡規(guī)模報酬遞增的紅利。即使是窮人,集中在一起,扶貧的成本也可以因規(guī)模報酬遞增而極大地下降。試想把窮人分散在960萬平方公里上,如何將他們的現(xiàn)代化服務(wù)和收入水平提高到城市的水平?人數(shù)那么多,散得這樣開,路途那么遙遠,基礎(chǔ)設(shè)施那么差,怎么去幫助他們呢?你補助多了,他們就不出來了,甚至已在城里打工的農(nóng)民工都會返回農(nóng)村,坐等補助,那你不是會養(yǎng)越來越多的懶人嗎?政府的邏輯很奇怪:一方面將已經(jīng)不遠萬里,主動來到城市,來到他們面前的農(nóng)村窮人趕走;另一方面,政府又派人到深山老林中去,表示要不惜代價地為他們扶貧。為什么不用內(nèi)生性的城市化這種可以發(fā)揮規(guī)模報酬遞增的途徑去扶貧呢?

回到分類比例這個問題上來。鼓吹由政府決定每一塊土地的用途,就等于說,政府可以決定不同用途的土地之間的最終比例。在計劃經(jīng)濟下,一直想通過中央計劃來達到按比例發(fā)展,使經(jīng)濟的各個部門能協(xié)調(diào)增長,可是,這一理想從來就沒有實現(xiàn)。原因是消滅了市場,就沒了關(guān)于供與求的足夠信息。從1978年起,開始探索用市場機制來實現(xiàn)按比例地發(fā)展。這當然是對的。但是,將近四十年后,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的嚴重扭曲依然存在。為什么呢?

原因是舊的計劃經(jīng)濟體制的遺留部分仍在頑強地發(fā)揮作用,使得中國只能做到產(chǎn)品配置的市場化,要素的配置仍然由政府壟斷。這種制度安排,即使在馬克思主義的原理看來,也是奇怪的。根據(jù)經(jīng)濟基礎(chǔ)決定上層建筑的馬克思主義的原則,中國的經(jīng)濟基礎(chǔ)變了,上層建筑自然要變。但是,中國的上層建筑的改變嚴重滯后。例如,現(xiàn)行的土地制度,土地用途的分類和管制制度,都是從計劃經(jīng)濟體制遺留下來的,這些制度卻變得很少。正是這些制度扼殺了真正的土地市場的誕生空間。

為什么在一個沒有土地市場的經(jīng)濟中,土地的分類比例一定會失調(diào)呢?我的理解是,如果只講供給,無視需求,特別是將某些階層的需求看作洪水猛獸,故意無視(例如農(nóng)民工對住房的需求),或者只講需求,不講供給,特別是針對某些階層,故意不提供土地(例如不但拒不提供建造廉租房和廉價房所需的土地,又通過不斷拆遷城中村以進一步減少這類土地供給),是不可能真正達成供求均衡的。供給和需求必須放在一起,才能達成均衡點,決定均衡的量及均衡價格。

影響供求的不僅有經(jīng)濟因素,還有大量的非經(jīng)濟因素,比如社會的、政治的、氣候的、文化的、心理的……這些因素很難數(shù)量化。即使以后有人工智能,加上計算機,也無法數(shù)量化這些因素。只有公開交易而又允許價格浮動的市場,才能通過試錯,最后變成一系列的均衡價格。這些價格反映了資源和產(chǎn)品的相對稀缺性。與此同時,這些價格所引導(dǎo)的各種產(chǎn)品和要素的供應(yīng)量,就構(gòu)成配置的正確比例。政府最多針對市場失靈而加以一些干預(yù),讓市場發(fā)揮決定性的配置作用。

這里的關(guān)鍵是,均衡價格和均衡量必須同時決定,不應(yīng)該將價格和它對應(yīng)的量割裂開來。這是計劃經(jīng)濟體制所抱的幻想,最后導(dǎo)致各種量嚴重偏離其均衡價格,不是過剩,就是短缺。這也意味著,如果要素是不準自由交易的,那就不會有要素的價格產(chǎn)生出來,要素供應(yīng)的量一定會偏離均衡價格所要求的量。所以,通過自由交易形成的價格對要素的配置是至關(guān)重要的。離開交易的自由,離開均衡價格,奢談供給側(cè)的改革,是天方夜譚。而能讓一切因素,包括各種非經(jīng)濟因素數(shù)量化,成為均衡價格的一部分的唯一機制就是市場機制。

健康的土地市場才能帶來雙贏

有人說,中國已經(jīng)有了土地市場。但是,中國有的是政府壟斷的土地市場,產(chǎn)生出來的價格是壟斷價格,并不反映土地的稀缺性。在這種市場上,政府在獲得農(nóng)民的土地時可以壟斷性地壓低價格(monopsony),在向開發(fā)商讓渡使用權(quán)的時候,又可以壟斷性地抬高價格(monopoly)。這種做法既扼殺土地的自由交易,又產(chǎn)生誤導(dǎo)性的價格。現(xiàn)在中國沒有真正意義上的土地市場,這是由憲法規(guī)定了的。根據(jù)憲法第十條,土地自由買賣是明文禁止的。所以,政府名正言順地決定土地的分類,同時也等于決定了土地的配置——用“量”,而不是價格來配置土地要素。

有人認為,在發(fā)達國家也有區(qū)劃和規(guī)劃的概念,并加以嚴格實施,這不是等于是通過“量”,而不是通過土地價格來配置土地嗎?其實,區(qū)劃和規(guī)劃的產(chǎn)生是有原因的,而且是很近代的事。古代農(nóng)業(yè)社會,人跟人之間住的很遠,所從事的生產(chǎn)也不會產(chǎn)生大量的污水、噪音,是一種天人合一的環(huán)境,所以沒人想到要去限制土地的使用。到了近代,工業(yè)化和城市化發(fā)生了,人跟人、人跟企業(yè)、企業(yè)跟企業(yè)都在近距離之內(nèi)相互活動,噪音、污染等變得越來越不可忍受,而公共用地十分稀缺。所以,經(jīng)過一段時間無序的城市化發(fā)展以后,越來越多的有識之士認為,為了公共利益,防止負外部性,土地的用途是需要管制的。所以,1916年紐約第一次出現(xiàn)了現(xiàn)代意義上的城市區(qū)劃(Zoning Ordinance)。

但是,在發(fā)達國家,因為土地是私有的,并且可以自由交易,每個人有動力使自己的土地及其上的物業(yè)價值極大化。規(guī)劃和區(qū)劃并沒有取消那里的土地私有和自由交易,其作用可以拿過濾器作比喻——在有過濾器的情況下,水還是可以自由流動,但抵達用戶前,先要過濾,截留其中的雜質(zhì)。區(qū)劃和城規(guī)對業(yè)主根據(jù)自己的物權(quán)和產(chǎn)權(quán),追求物業(yè)升值的各種努力,并不盲目阻止,但是,如果對公共利益有損害,帶來了負外部性,就會給出建議和要求。城規(guī)會預(yù)留公共綠地,基礎(chǔ)設(shè)施用地,政府用地等;而區(qū)劃部門會根據(jù)城市規(guī)劃,大致劃分不同功能區(qū)內(nèi)的土地用途和建筑類型。但是,并不禁止物業(yè)的自由買賣。每一種物業(yè)有各種不同的可能用法,可供業(yè)主選擇。只要業(yè)主通過技術(shù)處理,達到了標準,就可以維持原來的設(shè)計,或改變設(shè)計,找出新的使用自己物業(yè)的途徑。

技術(shù)進步對城規(guī)和區(qū)劃的影響是很深刻的。比如,曼哈頓號稱富人云集的上東城,房子價格動輒幾百萬,幾千萬美元。可以想象,洗衣房、餐館、夜總會、電影院等污染或噪音很大的商業(yè)服務(wù)一開始很難在那兒生存;但是,隨著現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展,污水處理,通風(fēng)排煙和噪音隔絕的能力越來越強,對洗衣房、餐館、影院、夜總會等的限制就越來越松,甚至一些工場都被允許存在。

這說明,本來區(qū)劃很嚴格、很刻板的地方,業(yè)主在自利的驅(qū)動下,會根據(jù)市場的需求,找出使用自己的物業(yè)以獲得更高的價值的方法,并想辦法說服區(qū)劃和規(guī)劃部門。現(xiàn)在的趨勢是,本來規(guī)劃和區(qū)劃將住宅區(qū)、商業(yè)區(qū),辦公區(qū)等嚴格分離的理想主義,越來越讓位于混用的區(qū)劃,以減少交易成本和交通成本,方便人們的生活,提高生產(chǎn)的效率。這是由于業(yè)主們都有突破“用途上的死規(guī)定”的內(nèi)在(自利)動力,加上防止各種污染的技術(shù)的突飛猛進,混用成為本來在嚴格的區(qū)劃下功能單一的小區(qū)的一種趨勢,甚至本來嚴格劃分功能的同一物業(yè)也越來越有混用的趨勢。這樣既能滿足消費者的多樣化需求,又能幫助業(yè)主實現(xiàn)物業(yè)的最大價值。這是市場對城規(guī)和區(qū)劃的修正,而且是一種長期的,基于自利之上的強大動力。

在市場經(jīng)濟中,城規(guī)或區(qū)劃也會有規(guī)定過死,破壞土地分類的正確比例的時候。如果土地分類比例錯了,意味著有的類型的土地和建筑配置太多,價格就會走低;有的類型的土地和建筑必定配置得太少,價格就會走高,業(yè)主就會有暴利。基于自利的考慮,虧的業(yè)主就會想出種種新的辦法來利用土地和其上的物業(yè),甚至申請改變區(qū)劃,以便實現(xiàn)自己的物業(yè)的更高價值。政府只能用公共利益和負外部性限制改變,而不能干脆禁止交易,或禁止業(yè)主對自己的物業(yè)新用途的探索。

這說明,只要存在土地市場,就會自發(fā)地產(chǎn)生土地自由交易,產(chǎn)生土地價格和物業(yè)價格。這些價格就會對公眾傳遞明確的信號,使已有的城市規(guī)劃和區(qū)劃中存在的分類比例不合理的地方逐漸得到糾正。這些地方的規(guī)劃部門和區(qū)劃部門必須經(jīng)常跟群眾見面,通過聽證會獲得社區(qū)老百姓對已有城規(guī)和區(qū)劃的反饋。政府如果要反對某些業(yè)主對某塊土地或其上的建筑物的使用方法,只能基于公共利益的理由。

換言之,在有真正土地市場的地方,以業(yè)主為一方,以政府規(guī)劃部門和區(qū)劃部門為另一方,共同面對同一的價格信號——業(yè)主會有動力提出新的土地使用方式,或者對其上建筑的使用方式進行新的探索,政府以公共利益的理由作為過濾器,將各種建議和設(shè)計中可能包含的負外部性和侵害公共利益的地方過濾掉。在他們之間一輪一輪的博弈之下,規(guī)劃和區(qū)劃能保持合理的部分,改進不合理的部分,分類比例中的明顯錯誤可以得到逐漸的修正。

這種以土地市場為主,政府的城規(guī)和區(qū)劃為輔,共同更合理地決定土地的分類和分類比例的雙軌制,對中國也有參考價值。最近,一些地方推出對包括酒店式公寓在內(nèi)的商住兩用樓的新政策。政府的一道命令,改變了全國不知多少大樓的價值以及業(yè)主的產(chǎn)權(quán)。我覺得政府一定要跟社區(qū),跟業(yè)主好好討論,具體說明是什么理由禁止酒店式公寓。這種商住兩用樓到底構(gòu)成了什么樣的負外部性?政府一定要有充分的理由,才能使民眾形成共識。

由此看,在發(fā)達國家,對土地分類的決定存在兩套機制:長期來說,起決定性作用的是土地市場機制,通過土地市場提供動態(tài)的價格信號,引導(dǎo)業(yè)主在逐漸改變的大環(huán)境下將自己的物業(yè)向價高的使用方向流動;其次,基于負外部性和公共利益的理由,政府當然也需要對土地的使用通過城規(guī)和區(qū)劃加以管制。兩邊博弈的結(jié)果會達成妥協(xié),而且一般是一個多贏的妥協(xié)。

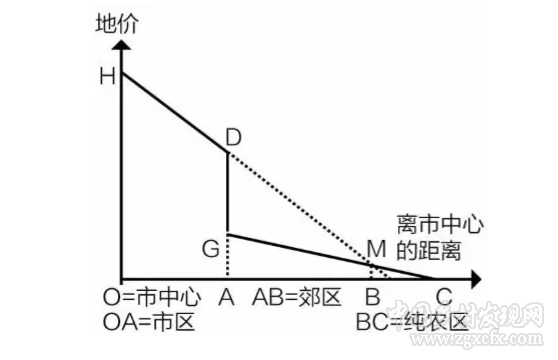

現(xiàn)在來看下面由程令國博士幫助繪制的圖。圖中豎軸是地價,在其他因素不變的情況下,市中心的地價最高,因為交通半徑(可看作交易成本的近似)在市中心最小,交易效率最高。隨著離市中心距離的增加,交通成本和時間成本會升高,交易效率下降,地價隨之下降。所以,圖中某一點的地價是該點到市中心距離的遞減函數(shù),用HDMC表示。如果城規(guī)和區(qū)劃部門硬性規(guī)定A點為城市和郊區(qū)的邊界,B點為郊區(qū)和純農(nóng)區(qū)的邊界,地價曲線就被扭曲為HDGMC曲線。中國普遍采用這種硬性規(guī)定城市邊界的做法。

這種做法無視土地的機會成本,在市場經(jīng)濟中是難以長期被業(yè)主接受的。原因很簡單。從A點向左一點,地價是AD,而A點向右一點,被硬性劃為農(nóng)地的地價只有AG。其實,與A點相鄰的左右兩邊土地可以看作是同地,卻違反了同市,同權(quán),和同價的原則。這說明,在有土地市場的國家,價格信號會顯示土地分類的比例是否正確。在A點以右的業(yè)主有動力找出土地的新的用途,以便實現(xiàn)GD所代表的價值。將A點作為城市邊界,在城市用地和郊區(qū)用地的比例上顯然是錯誤的,因為無視價格信號所顯示的城市建成區(qū)向外擴張的內(nèi)在動力。

一般來說,在市場經(jīng)濟中,經(jīng)過反復(fù)的博弈,也就是通過上述對不同類別土地差價之間的套利,城市的邊界會在城市擴張之前提前定到B點,以避免市區(qū)用地跟郊區(qū)用地的分類比例中的錯誤。AB之間的土地由于不再被硬性劃為農(nóng)地,業(yè)主,政府和開發(fā)商都可以參加套利活動。例如,政府可以為了公共用地,出于提前儲存的目的,向郊區(qū)的土地業(yè)主購置,其余土地則由業(yè)主同開發(fā)商直接交易。用價格來引導(dǎo)土地的配置的好處是,價格對所有人都是公開的,不是秘密,不像規(guī)劃和區(qū)劃,可以躲在政府辦公室里秘密制定出來。在公開市場上形成的價格是沒法隱瞞的。地價在A點發(fā)生的斷崖式下瀉,大家都能看到,也都能感覺到DGM這個三角形所代表的潛在價值的漏損。

在中國,由于沒有土地的自由交易,價格信號高度扭曲,業(yè)主也無從實現(xiàn)DGM所代表的價值漏損。例如,北京的土地利用效率很低,不但存有大量質(zhì)量很次的小平房,而且存在不少路邊荒地。如果允許土地私有的話,業(yè)主會想方設(shè)法將荒地、廢地等利用起來。

去年是紐約歷史上第一次通過區(qū)劃規(guī)制(Zoning Ordinance)100周年。為此,紐約舉行了紀念會,名家云集。發(fā)言者總結(jié)了1916年以來100年間實行區(qū)劃的很多經(jīng)驗教訓(xùn)和對將來的展望,其中提到的一些案例對中國很有參考價值。有個案例顯示,在新建大樓時,如果業(yè)主同意將大樓的底部從街面后退,使人行道增寬為一個廣場,或同意將一樓完全架空,提供行人活動、穿行、躲雨等的空間的話,城規(guī)和區(qū)劃部門就允許大樓增加總高度以實現(xiàn)更高價值,彌補業(yè)主因提供公共空間而受的損失。這就是雙贏。

上例表明,公共利益和私人利益并不你死我活,不能共存。在私有產(chǎn)權(quán)下,允許土地自由交易,如果土地分類比例不符合生活和生產(chǎn)的需求,業(yè)主就會減少供應(yīng)價格下跌的土地類型,增加供應(yīng)價格上升的土地類型,通過對不同用途的土地的價格差的套利,糾正錯誤的分類比例。城規(guī)和區(qū)劃部門只能利用業(yè)主的自利動機,引導(dǎo)業(yè)主在對不同用途的土地之間進行套利時兼顧公共利益。由于對公共利益和負外部性的審核需要時間,也可以使土地投機帶來的價格波動得到某種冷卻。這是一個雙贏的過程。

以上我們證明了,土地分類比例的確定,在市場經(jīng)濟下,需要所有類型的土地都參加交易,產(chǎn)生價格,并通過對價格的套利行為,使價格過低和價格過高的某些土地類型的供應(yīng)得到調(diào)整,這樣才能產(chǎn)生使供需平衡的土地分類。所謂正確的分類比例,就是符合不同收入的人們對消費各類土地及其之上的物業(yè)的需求,并滿足不同類型的企業(yè)對各類土地及其之上的物業(yè)的投入需求。這是一般均衡的觀點。

從這種觀點看,目前的土地制度改革試點的理念使人十分擔心。我曾經(jīng)參加過一次發(fā)改委主持的全國土地試點匯報會,感到目前的土地制度改革試點在概念上把不同類型的土地完全割裂開來,是違背一般均衡觀點的,因而是不可能得出正確的土地分類比例的。

三十幾個縣不但相互之間完全孤立地進行試驗,而且在每個試點又僅僅挑出某一特定類型的土地進行改革試點。這意味著在每個試點縣,對可能的多種不同類型的土地完全不管,只限于對某一特定類型的土地進行試點。這樣的試點即使對這個縣都沒有意義,對全局又會有什么意義呢?

從十八屆三中全會通過決議,要讓要素市場決定性地配置資源,已經(jīng)差不多快五年了。這種孤立試點的方法嚴重違背市場經(jīng)濟所要求的一般均衡的要求,完全無視真實的經(jīng)濟是一個有機整體,不可能導(dǎo)致正確的土地分類比例。我在紀念杜老(杜潤生,編者注)的文章中提到,早在1999年或2000年,我就曾提到將整個海南辟為要素改革的試驗區(qū)。在試驗區(qū)里,所有要素都可以自由流動。這既能保持一般均衡的真諦,又可減少對失控擔心的辦法。可惜,這一辦法未被采用,而土地分類比例的扭曲而卻越演越烈。

我認為,首先至少要在一個地區(qū)之內(nèi)形成統(tǒng)一的土地市場,然后是全國統(tǒng)一的土地市場,最后,還要跟全世界的土地市場連起來,才能夠產(chǎn)生最優(yōu)的比例。在這個意義上,中國最后需要多少農(nóng)地,也是要由全球化的進程決定,而不是靠劃紅線決定。這種紅線的存在,必定嚴重扭曲分類比例,最后倒霉的是農(nóng)民,以及急需進城定居的農(nóng)民工,也波及外地進城的小白領(lǐng)。

我對一位老朋友關(guān)于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)完全由本國的稟賦所決定的批評也是基于這個理由。在發(fā)生當代的全球化之前,可以說一國的稟賦決定了本國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。但是,在全球化時代,一國可以進口本國沒有的或稀缺的資源。所以,一國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)并不完全取決于一國的稟賦結(jié)構(gòu)。

對土地制度改革的五點建議

以下談?wù)勎覍氐赘母锿恋刂贫鹊奈妩c建議,這五點建議使各類土地立即可以交易,產(chǎn)生價格,又不會引起土地分類的失序,因而能逐步匡正現(xiàn)存的土地分類扭曲,進而有助于中國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。

首先,為了使包括農(nóng)地在內(nèi)的所有土地變得可交易,對農(nóng)戶承包的地塊的確權(quán)頒證應(yīng)該堅決而盡快地進行下去,以終止農(nóng)地根據(jù)家庭人口均分的低效配置,并建議農(nóng)村集體停止宅基地的無償劃撥。農(nóng)村土地在確權(quán)頒證后,如果原有的集體生產(chǎn)無效,或管理中發(fā)生嚴重濫權(quán),要允許農(nóng)戶攜帶自己的一份土地從原有的集體中自由退出,重組新的集體,甚至單干。

這一條的提出,是為了符合市場經(jīng)濟的內(nèi)在要求。既然要讓市場在配置土地中起決定性作用,就要允許所有類型的土地都參加交易。交易的前提是產(chǎn)權(quán)明確界定。

我在今年年初的《抵達劉易斯拐點的中國道路及其后果》一文中指出,如果沒有土地市場,就沒有擠出效應(yīng),農(nóng)村中留下的一定是老弱病殘婦和留守兒童。因為如果土地分配根據(jù)人頭,而不是效率,對每個家庭來說,合理的決定是留下低效的成員,反正一個人頭一份地。但對民族整體來說,這種土地配置必定低效。這是為何在所謂中國已經(jīng)抵達劉易斯拐點的時候,留下的不是劉易斯所預(yù)言的最有效率的農(nóng)民,而是老弱病殘婦和留守兒童。中國殘留的龐大農(nóng)村人口,又是如此的低素質(zhì)構(gòu)成,不但使城鄉(xiāng)收入差難以彌合,也使現(xiàn)代農(nóng)場始終無法全面代替?zhèn)鹘y(tǒng)小農(nóng)。中國已經(jīng)是世界最大的出口國,第一大的外匯國,制造業(yè)全世界名列前茅,但是,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形態(tài)仍很落后,這是和中國的現(xiàn)代化大國地位不相稱的。

第二條,在盡快完成上述措施后,回到《憲法》規(guī)定的軌道上來,除了公共利益用地外,政府不得征收農(nóng)民的任何土地;同時,在不改變所有類別的土地現(xiàn)有用途的前提下,開放包括農(nóng)田在內(nèi)的所有類別土地的自由交易。

現(xiàn)在不管是為了公共利益用地,還是為了商業(yè)利益用地,都由國家出面征收,這就為公權(quán)私用開了綠燈。回到《憲法》第十條以后,可以有農(nóng)民之間的農(nóng)地交易,也可以有農(nóng)民和投資者之間的直接交易,前提是不能改變土地的最初的類別,原來是農(nóng)地,一開始還是以農(nóng)地的類別作交易。這樣可使政府少一點擔心。在不改變現(xiàn)有土地分類的前提下,放開所有土地的交易,包括農(nóng)田的交易,允許集體之間交易,也允許單干農(nóng)民之間交易。

第三,不同用途的土地的現(xiàn)存比例處于長期失衡之中,因而,在允許交易之后,它們的價格將出現(xiàn)波動。區(qū)劃和城規(guī)部門應(yīng)根據(jù)價格差中的信息,在和社區(qū)民眾的互動中,定期微調(diào)已有的區(qū)劃和城規(guī),以便增加價格暴漲的類別的土地供應(yīng),減少價格暴跌的類別的土地供應(yīng),滿足對不同類別的土地的需求,使不同類別的土地的比例趨于合理。

這一條對探索如何糾正不同用途的土地比例中現(xiàn)存的嚴重失調(diào)而言,很重要。這種失衡已經(jīng)存在很長一段時間了。只要開放所有土地以現(xiàn)有用途交易,各類土地的價格一定會出現(xiàn)波動,包括工業(yè)用地的暴跌和住宅用地價格的上升。區(qū)劃和城規(guī)部門可以根據(jù)各地價格差當中所包含的信息,通過和民眾的互動,有序地調(diào)整不同土地類別的供應(yīng),減少價格暴跌的類型的土地的供應(yīng),適當增加價格暴漲的土地類別的供應(yīng)。通過由價格引導(dǎo)對不同類型的土地的供應(yīng)作調(diào)整,也是確定城市自然邊界的正確途徑,將地價高于農(nóng)地價的城郊土地以滾動方式提前劃為城市用地,以滿足城市用地的需要。

第四,承擔城規(guī)和區(qū)劃的部門(國土部和建設(shè)部)除了確保必要的公共利益用地,特別是道路和基本建設(shè)用地外,不再直接配置土地,但必須對所有不同用途類別的土地,不分所有制的不同,一律加以平等而嚴格的管制,以減少可能的負外部性,并適當承擔廉租房和廉價房的建設(shè)。各地政府應(yīng)該對只有土地使用權(quán)的用戶開征房產(chǎn)稅,對擁有土地所有權(quán)的業(yè)主開征物業(yè)稅,以及各類涉地的交易稅、資本增值稅等,代替現(xiàn)在的賣地財政。

這一條將使城規(guī)和區(qū)劃部門退出直接配置土地的角色,讓位于市場。城規(guī)和區(qū)劃要認清自己的功能,不能像現(xiàn)在又是制定規(guī)劃和區(qū)劃,同時又去直接配置土地。到目前為止,我覺得土地財政已經(jīng)走到自己的末路了。今后除了道路、基本設(shè)施等公共用地用地外,不應(yīng)該再直接配置土地了,但是對土地使用中的負外部性則應(yīng)該加強管理。另外一個任務(wù),就是將廉租房和廉價房的建設(shè)納入城規(guī)和區(qū)劃,使最困難的外來農(nóng)民工在打工地得以定居下來,加速他們的市民化過程。同時,各種涉地稅收的開征使投機性的持有土地和房產(chǎn)的成本大幅上升。

第五,其余的城市用地應(yīng)分成大小適當?shù)牡貕K,通過土地市場向社會各界開放。在符合城規(guī)和區(qū)劃的一般原則(例如人口密度,容積率,陽光權(quán),噪音,污水,防火,防盜等)下,讓社會各界集思廣益,參與城市的建設(shè),使城市建筑的風(fēng)格和功能多元化,以反映社區(qū)民眾的實際需要。這一條對雄安也有參考價值。規(guī)劃部門和企劃部門就管道路,道路下面和周邊的基礎(chǔ)設(shè)施、公共綠地、公共用地(包括政府機關(guān)用地)。沿道路和其他公共用地兩旁的農(nóng)地,都應(yīng)切成大小適當?shù)牡貕K,由農(nóng)民直接出租或賣給開發(fā)商,由他們根據(jù)實際需要去設(shè)計。這樣,這個城市會呈現(xiàn)多元化的建筑風(fēng)格,兼顧民間的需求。以前上海的老浦西就是這樣搞出來。中外專家普遍認為老浦西作為城市化的模式來說,是很成功的。城規(guī)和區(qū)劃只要規(guī)定一般的原則,比如通過規(guī)定不同城區(qū)的基本功能和特定的容積率等,取得不同城區(qū)的不同人口密度。但是,一定要注意價格信號,并允許社會各方有資格參與城規(guī)和區(qū)劃的設(shè)定。不能把關(guān)于城市的開發(fā)的信息封鎖起來,完全不和市場溝通,不跟民眾見面,搞突然襲擊。不然,搞出來的城市雖然不一定完全失敗,但其功能絕對不會是內(nèi)生性的經(jīng)濟型城市。 所以,我希望自己的建議,對促進中國的內(nèi)生性城市化有用,也希望對雄安有一定的借鑒意義。

結(jié)語

小結(jié)一下今天發(fā)言的要點。首先,到了今天,地權(quán)制度的改革必須避免零敲碎打,應(yīng)該有整體設(shè)計。其次,為了堅持用市場決定性配置要素,一定要允許所有類型的土地進入交易,形成全國統(tǒng)一的土地市場。如果有顧慮,至少開放某一地區(qū)內(nèi)所有類型的土地的交易合法性,形成地區(qū)性的統(tǒng)一的土地市場。第三,為了減輕政府對房地產(chǎn)市場是否會因此而立即崩潰的焦慮,在允許交易的同時,業(yè)主暫時不能改變現(xiàn)有用途。有這一條,即使允許郊區(qū)農(nóng)民交易土地,他們也不會愿意以農(nóng)地的價格進行交易,但政府不能再以非公共利益的理由強征。這樣,在城市仍有向外擴張動力的地方,城市用地的供應(yīng)會立即減少,這類土地的價格會立即上升。這就顯示,硬性規(guī)定這個區(qū)塊繼續(xù)作農(nóng)用是個錯誤,需要根據(jù)價格信號對土地分類比例予以調(diào)整。不但城市獲得了土地,農(nóng)民也能實現(xiàn)土地升值。

我的觀點往往被簡單歸納成要求一夜之間土地全部私有化,業(yè)主可以隨便改變自己土地的用途分類,以致導(dǎo)致中國的土地市場和房產(chǎn)市場馬上崩潰。這從來不是我的本意。我想借此機會強調(diào)一下,立即開放所有類型的土地入市交易的前提是暫時不改變現(xiàn)有土地的用途分類。但是,如果農(nóng)民惜售,也應(yīng)該得到《憲法》第十條的保護。根據(jù)這一條,只有以公共利益的名義政府可以征地。在這個前提下,土地市場和房產(chǎn)市場不會立即崩潰,但會開始根據(jù)地價波動調(diào)整土地分類的良性過程。

張維迎評議:

我先談一些我的觀察:中國的城市沒有特色,大部分城市長得一個樣。

為什么沒特色?因為我們在建設(shè)過程中把特色消滅了。為什么能消滅?這就涉及私有財產(chǎn)權(quán)的保護問題。我們在不斷拆遷,當一座城市可以隨時根據(jù)需要拆遷時,個人房產(chǎn)就得不到保護,這個城市一定不會有特色。聽說現(xiàn)在要發(fā)起一個特色城市運動,叫特色小鎮(zhèn),要在全國搞幾千座,這非常可笑。特色都是歷史形成的,不是我們設(shè)計出來的。這種虛假的特色文化,沒有氣質(zhì),只有建筑。

還是回到城市存在的目的:城市是為了人,還是為了另外一種我們虛構(gòu)的目標?中國香港也好,越南也好,什么叫成功,什么叫不成功?當你看到這個城市亂的時候,你覺得不成功,我們怎么不問問當?shù)鼐用竦母惺埽空R劃一的城市里生活的人比亂的城市里生活的人就一定幸福?我看未必。

我理解,文貫中教授的核心觀點,就是城市最終的目的是為人。我們老說印度很臟,為什么不去印度看看,問問印度人是什么感受?我們所有的街道清掃得很干凈,馬路很寬,很整齊,這就好嗎?現(xiàn)在城市里一條馬路,動不動雙向六車道、八車道,哪個小孩和老人走過去不是膽戰(zhàn)心驚?所以說,城市規(guī)劃一定要以人為中心。

為人也有兩種方式,是市場決定還是政府決定?當然,市場也好,政府也好,都是人在決定。不一樣在什么地方呢?市場做是眾多的人設(shè)計,每個人都在設(shè)計自己的,但沒有人說別人必須這樣。政府做就是一些人給別人設(shè)計,少數(shù)人給多少人設(shè)計。于是就出現(xiàn)了所謂的農(nóng)業(yè)用地、工業(yè)用地、商業(yè)用地、住宅用地等。為什么要把土地嚴格規(guī)劃成農(nóng)業(yè)用地、工業(yè)用地?我有一塊布料,非要規(guī)定我這一塊做成帽子,那一塊做成褲衩,那胸露在外面怎么辦呢?為什么不能把帽子撕下來蓋住胸?為什么集中用地分配是合理的呢?為什么農(nóng)用地不可以做工業(yè)用地,商業(yè)用地不可以蓋房子?如果老百姓自己建,就會是一個演變的過程,一個不斷調(diào)整的過程,也就是形成特色的過程。

歷史是不確定的,政府做一個長遠規(guī)劃然后按這個長遠規(guī)劃建設(shè)城市是不現(xiàn)實的,也是有害的。舉個例子,19世紀早期芝加哥只有幾千人,為什么后來變成大城市?就因為出現(xiàn)了火車和冷凍技術(shù),可以長途運送牛肉,芝加哥就變成一個大的貿(mào)易集散地了。所以,任何城市的規(guī)劃,如果不能讓它自然產(chǎn)生,不能讓它根據(jù)經(jīng)濟規(guī)則演化,都不會是合理的。如果一座城市是為人而建的,就要敬重它的自發(fā)秩序和演化規(guī)律。

延伸閱讀:杜潤生說他很后悔沒干一件事

和杜老的最后心靈交流

2008年夏,正在貴州從事扶貧工作的羅小鵬和張曉波熱情邀請我加入他們一行,走訪了貴州的不少窮鄉(xiāng)僻壤。貴州多山,因而當?shù)剞r(nóng)民修有不少梯田。我一路觀察,見有些梯田的田埂由整齊的巖石砌成,十分氣派,也十分耐用,可傳至子孫后代;有些卻由泥土草草砌成。由于風(fēng)吹雨淋,泥埂多已消損,高低不一,不但難看,也很難擋住水土流失。為何修田埂的材料如此不同?內(nèi)心十分好奇。

途中進村歇腳,正好遇到一位村支部書記。見他有些歲數(shù),又有很強的語言表達能力,便向他請教上述現(xiàn)象。他的回答頗有意思。在有地主老財?shù)哪甏刂骼县斒且欢ü腿诵奘^田埂的,修了田埂的梯田才是真正的梯田,才能租出去。在公社時代,我們也會動員社員在農(nóng)閑時開采石頭,修起田埂,所以是不會有土埂的。但是包產(chǎn)到戶后,沒人愿意花這種吃力不討好的事,因為誰也不知道自己能種多久。但是完全不修田埂也是不行的,一下雨不但肥力流到外人田,種子都會被沖走。所以農(nóng)民就用泥土筑起田埂,糊弄糊弄,自欺欺人。我問這位支書,有地主老財?shù)哪甏皇且灿凶愿r(nóng)嗎?他們會用石頭修建田埂嗎?他聽了一愣,回答說,當然也會,不然還是梯田嗎?他的這番話印證了孟子所言,“人有恒產(chǎn),始有恒心”的教誨。

聽了支書的解釋,在表示感謝之余,只有對天長嘆。很明顯,包產(chǎn)到戶所代表的土地制度雖然產(chǎn)生短期的優(yōu)越性,卻不能長期保持。呼吁回到公社去的左派們,主要論據(jù)之一也是基于在包產(chǎn)到戶下農(nóng)戶對土地投資的短期行為。

回到北京。遇到姚監(jiān)復(fù)老師,他覺得我應(yīng)該去找杜老聊聊。當時杜老已經(jīng)耳背,但他對我來訪十分熱情,示意要我用筆寫下自己想講的事或問題,由他口頭回應(yīng)。我便將貴州考察的見聞以及我平時的一些思考向他作了筆頭匯報。我特地提到貴州農(nóng)民在實行包產(chǎn)到戶之后,由于沒有穩(wěn)定的地權(quán),因而不肯花力氣修建石頭田埂的事。他邊讀邊搖頭,臉上的表情也越來越凝重。我又和他談起不少地方農(nóng)民因土地被政府暴力征收,有自焚的,有喝農(nóng)藥的,有長期上訪的,甚至有結(jié)群反抗的。這種用政府之手直接從農(nóng)民手里剝奪土地,并加以配置,總不是長久之計。他點頭表示同意。

最后,他說,他很后悔,當年在推包產(chǎn)到戶的時候,沒有臨門一腳,索性把土地的所有權(quán)給了農(nóng)民,農(nóng)民今日的處境就會好得多。我十分贊同。如果農(nóng)民獲得完整的地權(quán),他們就成為有獨立人格的公民,并有權(quán)自由買賣土地,則土地市場也就早發(fā)育出來了。這樣,政府也就無從處處與民爭利,土地配置可基本讓位給土地市場。杜老對我的判斷表示十分同意。這是我和杜老最后的一次心靈交流。臨別時,我們雙目對視良久,我請他多多保重,他要我寄希望于未來。我覺得他雙目炯炯,仍熠熠生輝。

廟堂和江湖的一次罕有的結(jié)合

杜老本人十分謙虛,一直堅稱包產(chǎn)到戶是農(nóng)民的首創(chuàng)。這項首創(chuàng)起于青萍之末,而且一開始偷偷摸摸,猶如地下活動,也是事實。在毛所欽定的大寨模式的高壓之下,冒頭推動這種制度創(chuàng)新的人是要準備被抓被關(guān),與家人分離的悲慘下場的。可見人民公社此時已成為一種何等可怕的社會桎梏。對公社略有微詞的人,無論地位多高,甚至像劉少奇,彭德懷這種身居高位的人,都遭遇粉身碎骨。這種可怕的結(jié)局使人不寒而栗。因此,農(nóng)民的首創(chuàng)無論如何有效,還必須有人挺身而出,克服黨內(nèi)凡是派的阻力,才能最后為高層普遍接受而成為新的正統(tǒng)。

現(xiàn)在看來,以下的幾個因素陰錯陽差地同時起作用,使本來格格不入,互相漠視的江湖和廟堂在一個特殊的年代里竟情投意合,發(fā)生了一次罕見的結(jié)合,使包產(chǎn)到戶由民間的非法地下活動一躍而為官方追認,乃至追捧的新的典范。

首先,文革雖然摧毀了舊的秩序,想要建立的秩序因其猙獰和暴虐,成為大家唯恐避之不及的夢魘。大家的最大共識雖是盡快逃離,但逃向何方,意見卻十分紛紜,給各派留下廣闊的想象空間。在這段文革秩序土崩瓦解,新的秩序尚未完全塑就之時,杜老以曾經(jīng)反對合作化和集體化的冒進而長期受累,一身清白地重返農(nóng)口,為各方欣然接受。

其次,杜老不但愛才如命,禮賢下士,而且對農(nóng)口的新老問題早已深思熟慮。年輕人的新理論和新概念并沒有使視野廣闊,見多識廣的杜老驚恐失措,無以招架。他對這些剛從江湖草莽回到都市,可說野性未脫的青年俊才極為欣賞。投入他麾下的各式英才,既是受他高尚人格的感召,也是機遇巧合,正逢其時。

其三,杜老和他的弟子們要突破的,不是層級森嚴,論資排輩的各部,或老氣橫秋的中央各機關(guān),而是計劃經(jīng)濟最為脆弱,處于自生自滅的農(nóng)業(yè)。況且包產(chǎn)到戶的成功已由農(nóng)民的試驗所證實。這些俊才久居社會的最底層,突然有資格進出廟堂,參與高層決策,本來因身懷絕技,無人知曉而倍感委屈,現(xiàn)在有機會脫穎而出,找到知音,萌發(fā)了為知己者而死的忠誠。籠罩在當年農(nóng)業(yè)上空的恐怖氣氛,正好有賴于這些從農(nóng)村回來,對公社和農(nóng)村的丑陋和貧困一清二楚的人,去做無所顧忌的沖鋒陷陣。只是當這種突破進到黨內(nèi),就非需要像杜老這樣有深厚人脈,懂得堅持,更懂得妥協(xié)的人,才能將年輕人的曠野吶喊轉(zhuǎn)為正統(tǒng)的官方語言,納入黨的文件。

最后,改革的第一炮在農(nóng)業(yè)打響并取得奇跡般的初期效果,又恰恰和千家萬戶最基本的生存所需相聯(lián)系,因而杜老的英名不脛而走,家喻戶曉。

但杜老后來被邊緣化,其原因也是今日的年輕人所難以理解的。在將集體化等同于革命和共產(chǎn)主義狂熱政治氣氛中,需要多大的道德勇氣和正義感,才能拒絕為了謀取官位而不惜謊言媚上,拒絕為了隨波逐流而四處阿諛奉承,結(jié)黨營私。需要冒何等的風(fēng)險,才能堅持以實事求是的態(tài)度,以黎民百姓看得見,摸得著的福祉為自己的最高追求的做法。這也是為何歷經(jīng)幾起幾落的他,猶能贏得黨內(nèi)開明派和國內(nèi)外有識之士的高度贊賞的主要原因。

杜老生命的最后幾年,每每仍想發(fā)聲,推動土地制度改革的另一半工程的完成,但此時的廟堂已和江湖漸行漸遠。廟堂漸漸恢復(fù)固有的傲慢和教條,操心的是如何駕馭江湖,對江湖新的首創(chuàng)往往熟視無睹,甚至深抱敵意。例如,面對幾億農(nóng)民工進城,并不見政府提供了多少廉租房或廉價房。江湖只能自己悄悄發(fā)展小產(chǎn)權(quán)房,建設(shè)城中村,雖然非法,卻猶如雨后春筍,為外來農(nóng)民,甚至外來小白領(lǐng)所歡迎。然而,這種出于無奈的民間自發(fā)創(chuàng)新卻被廟堂一律視為洪水猛獸,不但判為非法,而且力圖趕盡殺絕,似乎全然不顧外來農(nóng)民工和小白領(lǐng)何處安身的問題。這種“寧要社會主義的破瓦斷墻,不要資本主義的小產(chǎn)權(quán)房”,和當年的“寧要社會主義的草,不要資本主義的苗”,已有異曲同工之妙。

盡管土地制度走入這種違背民眾意愿的死胡同,但是面對強大的習(xí)慣勢力和既得利益集團,杜老以垂垂老矣的身軀,畢竟無力回天。目睹今日中國農(nóng)業(yè)深陷于由老弱病殘組成的小農(nóng)經(jīng)濟之中,和15年前他關(guān)于現(xiàn)代農(nóng)場將在中國普遍涌現(xiàn)的樂觀預(yù)測,反差何其之大。這不由得不使我暗暗猜想,他是否是帶著深深的遺憾離世而去的呢?

中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:微信公眾號 鳳凰財知道 2017-07-12

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)