明洪武五年(1372年),黎氏始祖榮公到此定居時,這個地方叫新村。后來村場建設有了較大發展,并陸續出現一些商鋪、攤檔,成了新的街,于是新村逐漸被叫作“新街”。明洪武十八年(1385年),縣城從東街村(東街村在河東縣城北10里處,今屬聯益)遷至現址,“新街”村場成了規模,當時新村已連縣城,成了城南之下一條新街,人們俗稱其為“下街”。因“下”字含貶義,南是東南西北四向之一,與春夏秋冬四季的夏相匹配,體現出朝氣蓬勃,生機盎然,故定名為“夏街村”。

入村門樓

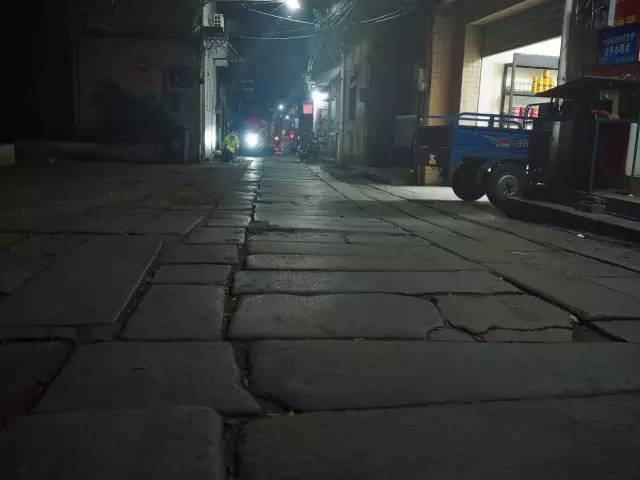

祠堂前的古驛道(總長約520米)

增城縣官上任時必經之路

夜幕下的古驛道

千年修得黎氏人,百年共筑夏街村

增城夏街村是開居時間較早、宗族聚居人數較多的一個古村落。大約在南宋時期,這里出現石氏人,距今已有近千年的歷史,其后是葉氏、王氏,然后是黎氏。經過數百年的生息繁衍,如今的夏街村大部分是黎氏人,并且黎氏在村中保留了較為完整的宗族文化以及規范化的祠訓、族規。

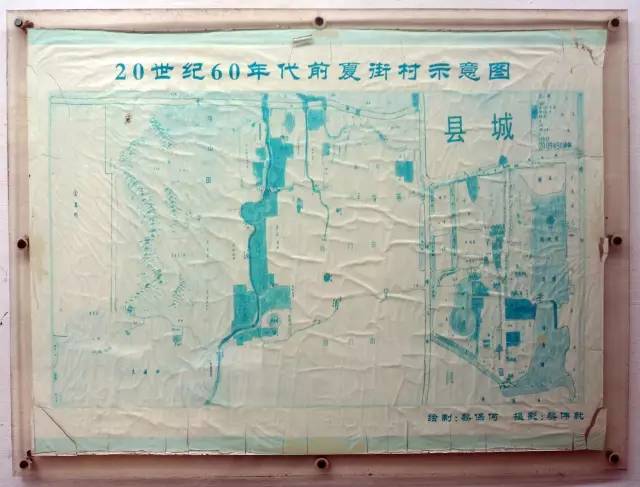

夏街村上世紀60年代地圖

隨著周邊商業貿易的逐漸繁榮,夏街村的外來人口愈加增多。據統計現今夏街村的外來人口大約3700人,與在籍人口相仿。

村內房屋基本上是外來工居住

黎榮壯舉開序幕,異姓相融齊和樂

夏街黎氏的先祖黎鵬,源于今江西于都縣的水頭里,北宋初官至翰林學士,真宗年間(998—1022)因諫章事逆旨,被謫至廣州任學正。致仕后居于新會。黎鵬的三子獻臣歷任梅州刺史,并于北宋元祐二年(1087年)升雷州太守;黎鵬的孫子遠,任揚州太守,先居于博羅白沙,遠的二兒子宿遷居到東莞鳳凰涌(即今潢涌)。明洪武五年(1372),東莞鳳凰涌年輕的九世祖黎榮考上茂才科舉人而被薦任稅課大使派駐增城。

村內的風水算命工作室

黎榮雖然為人處事得體、廉潔奉公,然而他生性樂于清貧自在的生活,甚至厭倦俗世的公務所纏而渴望過上野鶴閑云的生活。于是,任職十一年后,他把稅課小官給辭了。辟居城南新村,營造方壺洲,建成村落,因為該村落在城南之下,后稱夏街村。然而在民眾危難當前,黎榮“鐵肩擔道義”,力護民眾的安全。據《夏街黎氏族譜》(第一冊)記載:“明洪武十五年(1382)正月,黎榮奉委督兵捕賊蘇友興。當月二十七日在陸村崩沙埔陣亡,時年41歲。”他用滿腔的熱血灑進增江河畔里,用這一壯舉為夏街黎氏的開居拉開了悲壯的序幕。

然而,在黎榮定居夏街村之前,已有兩個大姓居于此。按增城縣志記載,葉姓最早居住在夏街村,始祖葉季達于元朝至正19年(1359年)已到此居住。其后是王姓,始祖王鏡湖于元至正25年(1365年)到此定居。后來,還有一些小姓,如韓、何、李等也入住到夏街村。夏街村第二十八代黎湛禧老人說道:“不同姓氏之間相處得很融洽、和諧,沒有出現大的分歧。”

五度修譜明根源,八景亟待重修繕

家之有譜猶邑之有志。據2012版的《夏街黎氏族譜》記載,夏街黎氏族譜目前為止共歷經五次重修。重修族譜的目的往往是對之前修譜時留下的錯漏得以改正、補充、完善家譜。在《夏街黎氏族譜》中提到:“家中有書,可傳信將來……讓子孫后代知其來歷,明其根本,以先輩為榜樣,將我祖精神發揚光大。”

祠堂廣場入口

村內的老年活動中心

雙孖祠堂流動兒童之家和村文史館

曲藝社和農家書屋

已是古稀之年的黎湛禧老人參與了1990年的第四次修譜工作,提起當年的修譜經歷,黎湛禧感慨萬分。他說,由于幾經朝代的更替,原本留存下來的黎氏族譜幾乎毀盡,修譜小組人員紛紛陷入困境。當時荔城鎮鎮長黎固初說旅港的第二十六世孫黎勝祥珍藏一套黎氏族譜,聽到這個消息后,當時夏街村的書記黎什庇立馬跑到香港,將其復印回來,這才使得修譜工作順利進行。然而可惜的是,黎勝祥保存的黎氏族譜仍遺失一冊,使得遺失的部分的各世系先祖無法與現存的子孫相銜接。

在修譜的過程中也出現了一些失誤,其中鬧出不少的笑話。“修譜完成之前,我們會讓每家每戶的代表過來核對資料。當時有個村民告訴他們將剛剛新婚的小伙子的結婚日期寫到了死亡日期里啦!聽到之后我們就立馬在每一本已經印好了的族譜上修改過來。還好小伙子的新婚妻子沒有來找上門,不然可慘啦!”黎湛禧老人笑著說。

夏街原有八景,分別是“方壺洲”、“迴龍關”、“鐵船瀝”“‘天恩’王屋樓”等。然而由于年代久遠,滄桑變幻,缺乏管理以及日軍破壞等原因,或不復重修、今遺址尚存,或被填平改為他用等等。例如此后只留其名于史,不見其形于世的“方壺洲”。

雙孖祠堂也是當年夏街八景之一。其是夏街黎氏十世祖竹墅祖祠(德求堂)和十一世祖處淡祖(竹墅之子)祠(篤慶堂)的統稱。因兩祠相鄰建造,故名。竹墅祖祠始建于明萬歷年間,而處淡祖祠則建于雍正、乾隆年間。雙孖祠堂一向作為下結存教育培訓子弟的場所,歷代講師講學皆集于此。清朝竹墅祖祠就要該村的塾館,有著“竹墅書聲”的美譽。今為老人文化娛樂中心以及村治安隊址。雙孖祠堂由于經歷了200多年風雨滄桑及日軍的破壞,部分結構受損,墻體變型,有待修繕。村內的其他建筑現狀也比較危險,他們共同承載著這個古村的歷史。

亟待修繕的老屋

千年耕讀世代傳,十年寒窗人才出

夏街有史以來一直是耕讀之鄉,遵循務農之本,更崇尚讀書之道。正如古訓所說:書中自有黃金屋、書中自有顏如玉。從歷史的軌跡來看,讀書往往是通往成功的必由之路,這種思想在封建科舉考試時期更甚。為了鼓勵族中子弟勤奮讀書,不僅在村中設立學校,而且還制定了獎賞例的族規。據《夏街黎氏族譜》(第一冊)中記載:“鄉試,文中式,花紅銀叁拾兩正。武,貳拾兩正。會試,文中式,花紅銀伍拾兩正。武,肆拾兩正……”

所以,數百年來,夏街人因讀書而成功的人特別多,仕宦興盛,人才輩出。根據《增城古村系列叢書之一——夏街》中記載:“明清考取功名的進士3人,文舉人12人,武舉人1人,貢生23人,秀才174人……民國期間任縣長2人,縣參議長2人……”從這些數據可以看出,通過讀書這條途徑,夏街人與王朝利益趨向緊密聯系。

夏街人遵循的是朱文公家訓規條:耕讀為起家之本。明中期以來,縣城的商業活動已形成規模,縣城中,胡、鄭、林、何等幾大姓基本已停止農耕活動。惟夏街人仍以耕田為本。所以民國以來縣城流行著一首民謠曰:“鄭家脂粉,林家子,紅粉嬌娥不入黎”。意思是說,夏街人一年到頭在田里勞作風吹日曬,頭烏面黑,斯文靚女是不會嫁給夏街男人的。

夏街古村旁邊難得的一塊菜地

孝踐族規,失土重來行商路

族之有家規,猶國之有科條。據《夏街黎氏族譜》中記載:“訓纂云:為家以正倫理,敦孝第為本。以尊祖考,睦宗族為先。以免學修身為要。以樹藝畜牧為常。”夏街人一直很注重祠訓。另外,夏街黎氏人還很注重族規。有些族規對黎氏來說很嚴苛,所以這就要求黎氏人慎言慎行。據《夏街黎氏族譜》中記載:“禁毀賣族譜,及盜竊祖祠祭器,犯者永遠出族。禁私典蒸產,犯者永遠出族……”

黎氏宗祠

黎氏宗祠側面

在這樣嚴格的規范管理下,塑造出了不少的夏街名人。如“標準孝子”黎錦祥。二十八世子孫錦祥是保新公的遺腹子。父親在他20歲時去世,他的母親何瑞懷獨自含辛茹苦地撫養他和姐姐二人。在何母77歲的時候,因為積勞過度而患病癱瘓在床,生活不能自理。黎錦祥為了照顧母親,于是主動提出退休。自此他日日夜夜的守候在母親的床前,親自煮湯藥喂水喂食,洗臉更衣等毫無怨言,直到母親安詳地離開了人世。村中人喊贊之曰:“此標準孝子也”世范。

改革開放后,經濟迅速恢復發展,尤其在80、90年代,縣城擴建,大面積征用土地,夏街首當其沖,先得實惠。于是夏街農民們紛紛“洗腳上田”,擺脫了整日“面朝黃土、背朝天”艱辛的農耕生活。對于這些年夏街村的變化,黎湛禧老人笑著說道:“從耕田到沒田耕。”夏街黎氏第二十六世孫黎燦星老人還告訴我們,如今本土的夏街人大都是以出租房子為主要生活來源。另外夏街人還大膽嘗試,開展多種經濟,并以土地換商鋪,實現了村、社、戶各自擁有自己的商場店鋪,為持久穩定的經濟發展打下基礎,也為子孫后代薪火相傳打下厚實的物質基礎。

村口的大榕樹枝繁葉茂

中國鄉村發現網轉自:搜狐網

(掃一掃,更多精彩內容!)