大清場是二十多年來中國鄉村的主題,或許也是整個中國的主題。這樣說并不否認“改革”這個公認的主題。如果注意到已被絕對化了的改革實際上具有改善和改惡兩種結果,那么就會發現,大清場與改革是并行不悖的,而且經常借用改革的名義。

一、作為總體性認識的“大清場”

大清場是二十多年來中國鄉村的主題,或許也是整個中國的主題。這樣說并不否認“改革”這個公認的主題。如果注意到已被絕對化了的改革實際上具有改善和改惡兩種結果,那么就會發現,大清場與改革是并行不悖的,而且經常借用改革的名義。

“清場”被《現代漢語詞典》(第3版)解釋為“對某一場所進行清理”,被“互動百科”描述為“把所有不該在的人攆走”。

擴展開來,它應該包含“清”字開頭的多個同義詞和近義詞,比如清理、清掃、清除,以及清洗、清繳和清剿。作為兼指實體和比喻的描述性概念,本文中的大清場是指“大量地征占土地并清除其上的房屋和居民的運動”。

是的,它是指數以億計的城鄉居民已經或正在遭遇的征地—拆遷運動,本文具體針對的是鄉村的征地—拆遷。

貫穿這場運動的,有多種名目的園區建設,城市化和農村城市化,由“撤村并居”、“三集中”甚至“新農村建設”構成的“農民集中居住”,以及看似技術性的“土地整理”和“城鄉建設用地增減掛鉤”,還有以“土地流轉”的名義對中國農業的資本主義改造。

所有這些局部或全國性的政策或工程,都要么指向同一個目的,要么演化為相同的結果:征占一片土地,清除那里的村莊和農民。

既然如此,它必然令人想到另一個相似的概念及其代表的重大歷史事件:英國的圈地運動(Enclosure movement)。兩者之間有明顯區別嗎?概而言之,大清場是圈地運動的極端形態。

所謂極端形態,也就是卡爾?馬克思在《資本論》第一卷闡述的,不列顛的權勢者對農民土地的“最后一次大規模剝奪”,也即“清掃領地”(Clearing of Estates)或“清洗”(Clearances)。

它發生在19世紀早期,“是英國的一切剝奪方法的頂點”(馬克思,2004:837)。若從15世紀后期圈地運動肇始算起,英國達到這一頂點用了三百多年,而中國在其征地—拆遷運動濫觴的第二個十年,也即邁進21世紀的門檻之后,就進化到了這一階段。這種快速趕超的能力,既足以讓英國當年的圈地者們自嘆弗如,也提醒我們注意中國版圈地運動的更加強勢。

當然,在最近的十多年間,中國學術界關于征地—拆遷和失地農民的研究所在多有。但絕大多數文獻具有問題—原因—對策的三段論風貌,并以簡單粗糙形成了中國式的對策研究的特征。

其中的比較認真者,也通常跳不出政策話語的窠臼:緊跟政策話語“就事論事”,缺少距離和距離意識,看不到實質和方向,也看不到整體和聯系。

因此,征地—拆遷問題的實質——“人民政府”與它的人民,以及強勢集團與弱勢群體圍繞土地這一“核心利益”的激烈爭奪,或者說掠奪與反掠奪——沒有被切實地理解,它的驅逐和清場的性質也被有意無意地模糊。

相應地,為了避免刺激,只有極少數人使用或加引號地使用“圈地運動”或“圈地”來加以分析。

有鑒于此,以清場為主線,對二十多年來的征地—拆遷運動進行系統研究實屬必要。雖然大清場仍在進行中,也許要到“完全實現”城市化和工業化才能結束,但是它本身(而非與英國相比)延續的時間已經足夠漫長,規模已經過于龐大,許多特征和后果也已經浮現,也因此可以進行初步的清算。作為清算的第一步,本文帶有破題和論綱的性質,它將圍繞四個部分展開。

首先,結合宏觀政策演變和一些代表性的研究,簡要回顧大清場的歷程及主要特征,并揭示推動其演變、塑造其特征的綜合動力。

其次,依據大量的官方統計資料(主要是國家統計局、國土資源部、建設部的相關統計年鑒和統計公報)和一些官方背景人士披露的重要信息,對它的階段性后果進行謹慎推算,包括截至2013年的圈占耕地面積,造成的失地農民數量,以及消失或消滅了的自然村的數量。

第三,借助于大量的新聞報道資料(我所初步匯總的“分省區征地—拆遷問題典型案例”已接近1000個),對大清場運動的強制性和暴力狀況進行描述,并解釋其若干重要細節所蘊含的意義。

最后,把它與英國的圈地運動進行比較,尋找兩者的共同點和重要差異,以進一步顯示它的獨特性。

二、圈地運動的歷程和動力

關于中國的圈地運動的興起時間,目前尚無定論。溫鐵軍認為,它始于1980年代前期鄉鎮企業對土地的大量占用,并隨著城市基本建設的加速而加劇,到1984—1986年出現第一輪占地高潮,隨后因通脹危機和基建規模壓縮而降低,1992年則出現了第二輪高潮。

何清漣認為它始于1987年,《土地管理法》的出臺使土地在行政劃撥外可以有償出讓,土地“價值”的發現促使一些先行者圈地,并于1992—1993年達到頂峰。

葉劍平在認同這一看法的基礎上,認為1998年形成了第二次高潮,并直接蔓延為2003年的第三次高潮。

本文認為,作為農村內生的集體所有制企業,鄉鎮企業的占地并非征地或集體土地的國有化,也并不以排斥、驅逐農民為目的和歸結,它的大量占地只具有浪費的性質,而不是清場性質的圈地。

至于《土地管理法》帶動的土地有償出讓,在最初的數年間僅是零星的,還不足以稱為“圈地運動”。清場性質的圈地運動真正開始于20世紀90年代初的開發區熱潮,主要由1992年的“南方談話”掀起的第二次改革開放浪潮所催生,而當年執政黨提出的“社會主義市場經濟體制”賦予它以制度特征,隨后則不斷有新的政策因素為它注入新的動力,從而表現為經久不衰的大規模的征地-拆遷運動。下面將結合相關政策的變化,簡要回顧它迄今為止的演變歷程。

“開發區”圈地與城市的擴張

作為簡稱的“開發區”實際上包含了名目繁多的“工業園”、“產業園”、“科技園”,乃至新世紀打起招牌的“生態園”。它是為了招商引資、形成工業聚集區而開辟,其單體規模從鄉鎮級別的數平方公里到國家級的數百平方公里不等,因此征占土地的規模甚大。

通常認為,開發區熱潮首先興起于珠江三角洲地區。而據陳錫文披露,20世紀90年代初上海浦東的開放和“大開發”過程,造就了那個年代“中國最大的征地行動”:浦東新區的征地面積多達580多平方公里,涉及多個縣。

他在1992年調查發現,政府征用糧田和菜地所支付的青苗費、房屋拆遷費、安置就業費等,合計僅為每畝平均25000元,而在投入6—7萬元實施“四通一平”建設后,當年就可賣到20—30萬元,從征地到批租至少可賺一半,每平方公里可以積累資金1.5億元,征來的土地即便只賣出1/3,也有300億元的巨額收益(陳錫文,2001)。

雖然許多地區并不擁有上海那樣的區位優勢,因而其直接來自工業園區的賣地收益較少,甚至會為了在激烈的招商引資活動中戰勝其競爭對手而低價或無償供地,但考慮到同期興起的房地產熱潮常與各類園區混雜在一起,房地產用地的增加的確能帶來顯著的“土地財政”收益——它在房地產市場興起的1992、1993年,就分別達43億元和84億元,同比增長了178%和95%(何清漣,1998:55)。

正是這種綜合性的土地財政收益,與推進工業化的沖動形成合力,促使形形色色的開發區向全國蔓延:1992年底已有2000個左右(楊帥,溫鐵軍,2010),到翌年3月建設部宣布清理時,縣級以上的開發區超過了6000個,占地1.5萬平方公里,其中湖南省有300多個,占地2485平方公里。而據農業部的官員披露,開發區占用土地的80%是耕地(何清漣,1998:52-53)。

對開發區的首次清理結果不太清楚,但國土資源部的報告表明,到1996年底全國仍有4210個,其中一半以上屬于“盲目設立”。

它顯示,中央政府壓縮投資規模、征收房地產增值稅等調控政策對抑制圈地沒有明顯效果。原因在于,1994年的“分稅制”改革加劇了地方政府的財政困境,也強化了其“以地生財”的沖動(周飛舟,2006;楊帥,溫鐵軍,2010)。

當1996年再次意識到土地圈占的嚴重性,中央政府開始從糧食安全的高度提出實行“最嚴格”的耕地保護,確立了“占補平衡”原則,并于翌年5月強令“凍結非農業建設項目占用耕地一年”[,新修訂的《土地管理法》也將批準占用耕地35公頃以上的權限上收國務院。

此類嚴厲措施仍然未能杜絕各地政府以多種名目圈地。而為了緩和已經發生的經濟危機,供地凍結令在1998年解凍,當年批準的非農建設用地面積多達736萬畝,開發區熱潮也隨之再起:2003年回升到5524個,面積達3.51萬平方公里(是十年前的2.3倍);其中浙江省758個,規劃面積4000多平方公里;江蘇有475個,僅南京市江寧區的四大開發區就占地773平方公里(袁一泓,2003)。

按照新華社的報道,開發區的數量在最高峰時曾超過8000多個(葛如江等,2003),而在第二輪清理之后的2005年仍然多達6866個,規劃占地面積則擴張到3.86萬平方公里(蔣省三,劉守英,李青,2007)。

在世紀之交興起的新一輪圈地狂潮中,盡管中央政府不斷強調“要切實落實最嚴格的耕地保護制度”,但城市化的高速列車已經發動,從而也就為圈地注入了新的更大的動力。

就改革以來中國城鎮的數量、城鎮人口及建成區面積的變動來看,城市的擴張是一個長期過程。但是,它在20世紀90年代中期以前主要是經濟增長和人口流動的自然結果,此后則主要是地方政府的有意識推動。

不知各地的主政者是否受到了經濟學家的啟蒙(他們開始大量吸收經濟學家作為智囊,并紛紛成了“博士”),他們似乎突然發現了城市擴張所能帶來的綜合效益:不僅有土地財政收益,還可以拉動投資和經濟增長,可以通過“減少三農、消滅三農來解決三農問題”,當然也可以提升所在城市的“形象”并彰顯仕途競爭所需要的政績。

總之,預期綜合效益使官員、開發商和學者形成了城市化大合唱:“經營城市”、“經營土地”、“把城市做大做強”……。

“做大做強”從“大規劃”開始,它由直轄市和各省會城市帶頭掀起,隨后蔓延到眾多的地級市和縣級市,2003年達到高潮——提出建設“國際化大都市”的從1998年的78個增加到當年的182個,一些城市的主政者要求按照其現有人口和產業規模的2-4倍進行規劃,主要手段是將城市周邊的縣或縣級市改為“區”或“新區”,并以“行政新區”和“大學城”的興建來拉動房地產投資和人口聚集。與此相伴的是大量的大樓、大馬路、大立交、大草坪、大廣場的涌現。

而在城市化成為國家戰略,以及2008年為刺激經濟而出臺4萬億投資計劃之后,“做大做強”被推向新的高潮。僅在《國家新型城鎮化規劃2014-2020》出臺之前的兩年間,提出新的“造城”計劃的直轄市和省會城市就有24個,規劃的新區總面積超過4600平方公里,其中沈陽市計劃建造8個新城區,總面積約210平方公里;貴陽市計劃建造5個,總面積超過510平方公里;廣州計劃建造9個,規劃面積近800平方公里。

另據對12個省區所轄156個城市的統計,提出新城區建設的有145個,總計規劃建設200個,其中133個地級市平均每市建設1.5個,12個省會城市平均每市建設4.6個。

表2中的數據呈現了城市擴張的步伐。全國“設市城市”的征地面積在2001年達到1812平方公里,是前一年的4倍,翌年則躍升到2880平方公里(432萬畝)。

在2003年中共十六屆三中全會提出“控制征地規模”之后有所收斂,但在十七屆三中全會強調“逐步縮小征地范圍”之后卻再度回升。

從建成區的面積來看,在統計范圍具有可比性的2000—2012年間,城市的建成區增加了103%,每市平均面積從34平方公里增加到70平方公里;縣城的建成區2001年以后增加了80%,平均面積從6.3平方公里增加到11.5平方公里;縣城之外的建制鎮則在數量減少700個左右(為縣城或城市所吞并)的情況下,建成區面積增加了104%,鎮均面積從1平方公里增加到2.2平方公里。而全部城鎮的建成區從53774平方公里增加到101446平方公里,增加了89%。

如果說所有城市的擴張速度都令人驚詫,總有一些城市的表現尤其令人驚詫。這方面的典型可能是深圳。這個當年的漁村在建市后一直快速地蠶食著周圍的土地,1997-2004年合計新增建設用地232平方公里,年均增加32平方公里,以至于建市20多年就面臨“土地資源枯竭的危機”。

而為了徹底解決這一“危機”,深圳市政府2004年決定,把寶安、龍崗兩區的27萬農村人口一次性轉為城市居民,將總計956平方公里的集體土地轉為國有,而且只對其中的265平方公里進行補償。它由此成了全國第一個“沒有農村和農民的城市”,但這種過于大膽的做法被當做“特例”而放過(盧彥錚,2006)。

三集中”、“城鄉建設用地增減掛鉤”與“農民集中居住”

與城市擴張并行的另一種圈地手段,是農村地區的“三集中”,以及“城鄉建設用地增減掛鉤”政策推動的“農民集中居住”運動。它伴隨的是“撤村并點”或村莊變“社區”,屬于“整村推進”的一攬子性圈地。

“三集中”屬于上海的發明。早在1985年,上海市土地局和農委針對郊區農村城市化加速而自然村規模較小、“土地浪費嚴重”等問題,提出“耕地向種田能手集中,工業向園區集中,居住向城鎮集中”,并在松江縣進行了實踐。

1993年,上海市政府將其在全市農村推廣。而據測算,“合理歸并自然村后,至2010年,全市可以節約用地153平方公里。”(鄒兵,2000;任春洋,姚威,2000)

不過,上海的經驗似乎沒有很大反響,后來被多地效仿的是江蘇版的“三集中”。它與上海的表述略有差異,但做法和目的完全相同。它原本是江陰市新橋鎮2001年開始的自主實踐,在2005年中央提出“建設社會主義新農村”之后成為全省的戰略:規劃在20-25年內將全省近4000萬農村人口居住的約25萬個自然村撤并為4萬多個“規劃居住點”,“可節地約400萬畝以上”(常紅曉,2006)。

其中,蘇州市將20914個農村居民點并成2517個,農民的宅基地將從533平方公里壓縮到166平方公里,增加建設用地48萬畝;無錫市將12000多個自然村合并到423個“農民集中居住點”或“農村新型社區”,撤并數超過95%,而撤村數量和“農地適度規模經營”的比例成為考核官員的指標;南通市要求20年內把近4萬個自然村歸攏到4481個集中居住點,“至少可以節約53萬畝土地”;宿遷則提出用10-20年將12028個自然村并為2566個集中居住點,“可節約村莊建設用地近79萬畝”;丹陽市界牌鎮的力度則更大:該鎮政府號稱要“打造江蘇最大的農民集中居住區”和“全國首個鎮級市”,決定用5年時間拆除全鎮的178個自然村,把3942戶、14500個農民全部集中到新建的“界牌新村”,“騰出”工業和建設用地6500畝(常紅曉,2006;張玉林,2014)。

如果說由“三集中”代表的“農民集中居住”在2006年以前主要限于上海、江蘇、浙江以及四川成都等部分地區,那么此后它在“城鄉建設用地增減掛鉤”政策的推動下急劇蔓延,促成了又一輪圈地高潮,并直接表現為搶奪農民的宅基地、消滅村莊的運動。

“掛鉤”政策最早出現于2004年10月國務院《關于深化改革嚴格土地管理的決定》。它原本是要遏止第二次圈地浪潮、整頓土地市場,故強調“必須正確處理保障經濟社會發展與保護土地資源的關系,嚴格控制建設用地增量,努力盤活土地存量,強化節約利用土地”,并提出“鼓勵農村建設用地整理,城鎮建設用地增加要與農村建設用地減少相掛鉤”。

與此相應,國土資源部2006年開始在山東、天津、江蘇、湖北、四川推行試點,兩年后擴展到19個省區,并制定了《試點管理辦法》,對該政策進行了令人費解的技術性解釋,而試點的方針則被表述為:“以保護耕地、保障農民土地權益為出發點,以改善農村生產生活條件,統籌城鄉發展為目標,以優化用地結構和節約集約用地為重點。”

要強調的是,這一表述沒有誠實地道出政策制定者的真正意圖。在參與了政策制定的某教授看來,國土部推行的試點屬于“無奈的選擇”:“經濟發展用地要保證,耕地和糧食安全也要保證。空間就這么大,土地就這么多,該怎么解決?……經過多方比較選擇,增減掛鉤是比較有效的解決辦法。”(涂重航,2010a)

不過,“無奈”之說實在是無效的辯護。這是因為,在“保護土地資源”只有口號沒有利益的況下,難以奢望負有監管職責的國土資源部能夠成為合格的“看家狗”,而面對地方政府的“用地饑渴”及其必然伴隨的“跑部前進”,國土部推行的這一政策實際上是有傾向的選擇。這種傾向性在該部多位官員的談話和文章中清晰可見。

比如,在這項“創新政策的策劃人之一”(李倩,2013)、國土部規劃司司長董祚繼看來,“城鎮化發展過程中最大的問題是用地空間不足”,各地的建設用地指標“差不多只夠三分之二”,供需缺口至少在300-400萬畝(以至于一些地區的用地指標已經透支到下一個十年)。

而針對“減少土地供應”的呼聲,他認為“并不明智,不利于城鎮化的健康發展”,“你推進城鎮化需要穩定的土地供應保障,從國外情況看,工業化、城鎮化中期建設用地仍會較快增長,這是一個剛性的增長……還要解決農業、農村、農民問題,終究要靠城鎮化發展。”

基于這樣的“理念”,他發表于《中國土地》2013年第2期的文章直接命名為“‘穩定’土地供應,為城鎮化護航”。

在董的多位同事那里,這種傾向性有著更直率的表述。針對國土部相應于4萬億投資計劃加大了“增減掛鉤周轉指標”,該部土地整理中心的一位副主任披露:大規模“借出”周轉指標是國土部的策略,為了應對近兩年用地壓力和許多不可測因素,“國土部確定了以做大流量指標應對用地增長壓力的策略。

”國土部法律中心首席顧問則說道:“這是沒辦法的事情,要保持住宏觀經濟的發展就一定會造成土地需求的緊張,部里在想辦法應對的時候,難免留出新的口子讓地方鉆空子。”

在2010年7月的全國國土資源廳局長會議上,國土部部長徐紹史稱:解決地方經濟發展對土地需要的迫切問題,主要方式之一就是增減掛鉤試點。

而國土部總規劃師胡存智則在“中國房地產2010年夏季峰會”上透露:“通過增減掛鉤,大約有2700萬畝的農村建設用地將納入城市建設用地當中。”(涂重航,2010a)

既然最高監管者有意“讓地方鉆空子”,當然會受到地方政府的歡迎,許多地區成立了由主要負責人掛帥的“土地整理小組”,以便抓住這把“破解土地瓶頸的金鑰匙”,西部的一個縣長甚至贊揚它具有“核裂變”效應(涂重航,2010a;李倩,2013)。

其言外之意是,減少農村建設用地,就可以增加城市建設用地,實現城市的進一步擴張、壯大土地財政。“建新拆舊”變成了“拆舊”才能“建新”。而“拆舊”的主戰場在農村,靶子是農民的宅基地——它一直被許多官員和學者判定為“占用太多,浪費嚴重”。

當然,許多調查和新聞報道顯示了這項政策的另一層“核裂變”效應:將無數個鄉村變成廢墟。某地級市的主政者曾對前往調研的中央官員這樣描述他的宏偉藍圖:我這里共有100萬戶農民,我準備用三到五年把這些村莊全拆了,因為100萬戶農民大概占了100萬畝建設用地。“讓100萬戶農民住樓房,至少省出70萬畝地,50萬一畝就是3500億,100萬畝就是7000億,什么事干不了!”(鄧瑾,2010)

在山東省,諸城市從2007年開始實施“多村一社區”改造,以兩公里為半徑,70萬農民所在的1249個行政村被規劃為208個“農村社區”,平均每個社區涵蓋約1500戶居民、近1萬人,由此“可騰出8萬畝舊宅基地”(涂重航,2010b);德州市則推行了“全市村莊合并社區”工程,將13個縣市區的400多萬農民、8319個村莊合并為3339個社區,由此可“節約土地近100萬畝”;其下屬的平原縣則以更大力度提前完成了這項“改革”:876個行政村被歸攏為180個社區。

河北省則在2009年提出了全省農村“新民居”工程,當年啟動了1000個村,規劃到2012年全省15%左右的行政村將完成建設改造,“騰出50萬畝建設用地指標”。

其中撫寧縣計劃將609個行政村整合為194個“中心社區”;而在廊坊市永清縣的董家務村,盡管許多住房都是新世紀以來建造,道路、路燈、圍墻也都是政府撥款新修,并在2006年成為“省級文明生態村”,但同樣啟動了拆遷,“大片新修的村居在鏟車下倒塌,剛修好的‘村村通’水泥路被鏟平。”(涂重航,2010a,2010c)。

在實施“三集中”的江蘇省,新政策的東風又帶來了“萬頃良田建設工程”。根據《新華日報》(2012年1月21日)的報道,這一首先讓人想到“萬頃糧田”的工程由該省國土廳“設計研發”,并“以最高票、最高分獲國土資源部科學技術獎一等獎”。

而到2012年初,全省共批復47個試點項目,涉及土地90萬畝,“可盤活建設用地9.71萬畝”。其中,金壇市的一個面積為1.55萬畝的項目需要搬遷36個居民點;無錫新區的面積為13974畝的項目涉及116個自然村;南通的10個項目規劃總面積30萬畝,需要搬遷農民5.1萬戶,借此“增加建設用地指標1.4萬畝”,而其中港閘區的面積達36075畝、涉及213個村民小組和2.4萬村民的項目,其實是為占地5.24平方公里的“上海市北科技城”騰出建設用地(季欽,2014)。

這場被稱為“消滅村莊”的運動當然不限于上述東部三省。截至2010年9月,它已經在全國20多個省市展開。

另據2011年實施的一項對全國18個省區的調查,農民“被迫上樓”的比例接近20%(張遠索,張占錄,2013)。其中的典型案例不僅是一般的“上樓”,而且是“上高樓”:沿海某地政府為農民設計的“居住小區”居然高達32層。

這樣的“核裂變”自然引起了最高層的重視。2010年12月,國務院發出通知,要求“嚴格規范城鄉建設用地增減掛鉤試點”,“嚴禁盲目大拆大建和強迫農民住高樓”。而這類表述不過是對三年前由國務院辦公廳發出的同類通知的重復。

但沒有證據表明再次要“嚴禁”的東西此后有所收斂,能夠看到的是,政策制定者對這項讓千百萬人失去家園的政策進行重新包裝。

在國土資源部為應對國務院的上述通知而發出的新的文件中,“掛鉤”政策被賦予更多的意義,所用的政治修辭可謂絞盡腦汁:

是有效推進“三農”發展和城鎮化的現實可靠的載體和抓手;

是落實中央以城帶鄉、以工促農方針,統籌城鄉發展的重要平臺;

是引導資源、技術和項目向農村流動,加快社會主義新農村建設的重要途徑;

是在保障工業化、城鎮化、新農村發展中,優化城鄉建設用地布局、推進節約

集約用地、促進科學發展的重大舉措;

是嚴格保護耕地和提高耕地質量、促進耕地集約經營和發展現代農業的有效手段;

是堅持家庭承包政策為基礎,促進農民分工就業和增加收入的政策創新。

或許不應該過于認真地面對此類謊言。如果當今中國的大趨勢真的像溫鐵軍指出的那樣——“城市化不可逆轉;地方政府資本原始積累導致城鎮建設大規模占地也不可逆轉——,那么國土資源部的“開口子”政策不過是對這一“大趨勢”的順應。

而從宏觀歷史的角度,更應該著眼于快速演變到大清場階段的圈地運動的綜合動力。

說到綜合動力,“原始積累”、“土地財政”等經濟政治因素當然不容否認。但是也不應該忽略其中的文化動力,也就是我曾經分析過的“城市信仰”和“賤農主義”(張玉林,2012,2013),它們都屬于“發展主義”在中國獨特的政治體制中演化而成的極端形態,從價值觀的角度來看,無異于又一場“文化大革命”。

而伴隨著這場革命的也必然是大破壞。當對于城市化的追求成為一種信仰或新的宗教,將城市尤其是大城市當做文明、進步的象征,同時將農業、農村和農民視為落后的存在,不僅“以城市規劃代替村莊規劃、用城市生活方式與文化抹殺并清除農村的生活方式與文化”(葉敬忠,孟英華,2012)勢屬必然,有意識地鏟除村莊、驅使“農民變市民”也勢屬必然。

當然,文化動力或文化革命與經濟、政治動力是密不可分、相互強化的。一個未被已有的研究注意到的邏輯關系是,恰恰是在2006年取消農業稅之后,不再是直接稅源的農業、農村和農民都成了地方政府眼中的包袱或多余之物,從而既促使賤農主義和城市信仰進一步深化,也加劇了“消滅農村、消滅農民”乃至“消滅農業”的運動。

總之,正是由于文化動力和政治、經濟動力形成了合力,才使得中國的圈地運動如此迅猛。

三、圈地面積、失地農民和消失的自然村

接下來要確認中國的圈地運動所圈土地的面積、造成的失地農民數量和消失的自然村的數量。計量圈地面積有三種口徑,也即全部土地、農用地和耕地。考慮到數據的可獲得性,以及圈占耕地與農民、失地農民具有更直接的相關性,本文所說的圈地面積是指圈占耕地的面積。

非農建設占用耕地和征地

首先來看土地管理部門批準的非農業建設占用耕地面積(表3),綜合國家統計局和國土資源部發布的數據可知,1991—2013年合計為5924.8萬畝。

不過,批準面積并非實際占地面積,長期負責“中央農村工作領導小組辦公室”的段應碧曾指出,“審批的占用數,不包括突破指標、違法征地和一些鄉村擅自賣地”,衛星遙感資料表明,“違法占地數量一般占用地總量的20%~30%,有的地方多達80%。”(段應碧,2003)

國土資源部組織編制的《全國土地利用總體規劃綱要(2006-2020)》披露:全國非農建設實際占用耕地在1991-1996年間年均441萬畝,1997-2005年間年均305萬畝。

由此可知,兩個時段的實際占地分別為2646萬畝和2745萬畝,合計為5391萬畝,是同期批準面積的149.7%。

進而,《中國國土資源統計年鑒》提供了1999-2008年的實際占地面積(表3),比審批數高出78.9%,其中后三年平均高出18.4%。目前不知道2009年及以后的實占面積,但是可以參照此前的實占面積與批準面積的比率,也即“多占率”來推算。

如上節所述,2006年以后國土資源部有意放大了土地供應,由此可以推測,其后的多占率不會像十年間的平均數那樣高,假定它與2006-2008年的平均數相當,那么2009-2013年的實占面積將是批準面積1815萬畝加上其18.4%的乘積,也即2149萬畝。

而1991-2013年的非農建設實際占用耕地面積為8497.4萬畝,是批準占地面積的143.4%。

需要進一步確認的是征地,也即農民集體所有的土地變為國有土地的面積。國土資源部公布了2003-2011年各年度批準征地數,合計為2842.6萬畝。此前和此后的數據不詳,但可以參照批準征地面積占批準占地面積的比例來推算。

推算的依據有兩項。

一是段應碧所言,在1987-2001年批準的非農建設占用的耕地3394.6萬畝中“70%以上是征地”(段應碧,2003),據此可算出其間的批準征地面積至少為2380萬畝,減去1987—1990年的已知批準“國家基本建設用地”(也即征地,合計493.3萬畝)后為1886.7萬畝。

二是國土資源部2003-2011年的數據顯示,批準征地面積占批準占地面積的比例年均為94.4%,假定該比例同樣適合于2002、2012和2013年的狀況,那么2002-2013年的合計批準征地面積為3296.2萬畝。23年間的總計批準征地面積則為5182.9萬畝。

但是,正如實際占地面積超出批準用地面積一樣,實際征地面積也肯定超過批準征地的面積。至于究竟超出了多少,無法看到確切的官方數據。

不過,根據國務院發展研究中心與世界銀行共同組成的“中國綜合土地政策改革”課題組的報告,“1990年到2002年間,約有315萬公頃耕地因各種非農建設被征走”(韓俊,2009:72)。

315萬公頃等于4725萬畝,扣除1990年的份額(假定它為13年的平均數,也即363.5萬畝),1991-2002年的實際征地面積為4361.5萬畝。

關于2003-2013年的實際征地面積,可以參照同期實際占地面積與批準占地面積的比例進行同比例的推算,也即將各年度或時段的多占率當做“多征率”,然后將其與相應的批準征地面積相乘,由此得出的實際征地數為3973.8萬畝。而1991-2013年的合計征地面積為8335.3萬畝。

數據來源:①批準占地數源自《中國統計年鑒1996》、《中國土地年鑒1997》、《中國國土資源年鑒1999》、《中國國土資源統計年鑒》2005、2013年版、《2013年國土資源統計公報》,1997年的數據為1987-2001年的3394.6萬畝扣除各已知年度數;②關于實際占地,1991-2005、1999-2008年的數據分別見《全國土地利用總體規劃綱要(2006-2020)》、《中國國土資源統計年鑒》各年度版,其余年份的數據為筆者算出;③2003-2011年的批準征地數見《中國國土資源統計年鑒》各年度版,其余年份的數據為筆者推算;④實際征地面積為參照相關報告推算得出,推算方法見文中所述。

要強調的是,本文推算的結果是采用最低標準算出的較保守的數據。此外,它不包括無法系統掌握但實際上屢禁不絕的“以租代征”(也即名義上的租用、實質上的征用)的情況。

進而,如果將口徑放大到全部土地,那么被圈占的土地總面積將可能是這一數量的2倍,最保守的估算是1.5億畝。在牢記此點之后,我們來估算失地農民的規模。

失地農民的數量

盡管中央政府曾在2003年要求各省區對失地農民的數量及就業安置情況進行摸底,但迄今仍然不見這方面的官方數據。而已有的相關研究大多針對的是失地農民的社會保障等問題,只有少數涉及其規模。

有鑒于此,本文將在回顧一些代表性文獻的基礎上,結合前文關于征地面積的推算結果,詳細探討失地農民的規模。

要強調的是,目前對失地農民的界定有“全部失地”、“部分失地”之說,并常與“無地”或“沒有承包地”混同,為避免歧義,本文將失地農民界定為“因征地而喪失了全部耕地的農民”,本文的推算口徑也是以征用耕地的數量為依據。

在早期的文獻中,被廣為引用的有兩位學者型官員的估算結果。針對1987-2001年的批準占地面積3394.6萬畝的狀況,段應碧曾指出:“非農建設占地主要集中在城郊和人多地少的經濟發達地區,一般人均耕地不足0.7畝,大體上每征用1畝耕地就會造成1.4人失去土地。依此推算,目前全國失地農民估計在4000萬人左右。”(段應碧,2003)

國務院發展研究中心的韓俊則提到:“許多專家估計,如果考慮違規占用耕地,目前失地或部分失地農民的數量可能高達4000~5000萬人。”(韓俊,2005)

此外,宋斌文等人依據同一口徑并在考慮了20%—30%的違法占地狀況后,推算為5100~5525萬人(宋斌文等,2004)。

這些估算都將“非農建設占用耕地”直接與失地農民掛鉤,結論也都是針對截至2001年的數量規模,但近期仍被許多文獻引用而誤以為是“目前”的狀況。

近期有參考價值的推算是山西農業大學的一個課題組(2009)以及何清漣的研究。前者提到,“1991—2005年全國非農建設占用耕地為330萬公頃(4950萬畝),其中70%以上是征地,而大體上每征用1畝耕地就會造成1.5人失去土地,同期將導致7425萬人左右成為失地農民。”

但查閱其引用的《全國土地利用總體規劃綱要(2006-2020)》中的相關數據可知,同期非農建設占地面積實際上是359.37萬公頃(5391萬畝),因此其推算出的結果也不準確。

此外,其推算方法同樣存在著將非農建設占地直接對應于失地農民的問題。

而何清漣在2011年報告說,從1996年到2007年,“中國耕地的總面積已經減少了1.25億畝。以流失耕地總面積除以人均 1.4畝,至2007年為止,全國約有8928.5萬多失地農民”,而在后來的“拆村運動”中,失地農民“至少不應低于2000萬”。她的結論是,“即使按最保守估計,中國已有失地農民1.2億左右。”

但“流失耕地”并不只是非農建設占用或征地,還包括生態退耕和農業結構調整減少的部分,而后兩部分未必導致農民失地,因此其推算方法也值得商榷。

由此可見,學術界目前的估算大都較為粗略、可信性不高。為了盡可能確切地推算失地農民的數量演變狀況及目前的規模,我將結合前文推算出的征用耕地面積,把其分為1991—2002年和2003—2013年兩個階段。

關于第一階段的失地農民數量,采用前述文獻通用的“人均耕地面積不足0.7畝”(每征用1畝將至少使1.43個農民完全失地)這一標準,將其間的實際征地面積4361.5萬畝除以0.7,計算結果為6230.7萬人——這是最保守的推算結果——,而12年間平均每年新增加的失地農民達519.2萬人。

關于第二階段的失地農民數量,我將采用更具體的標準。《中國國土資源統計年鑒》載有2003年和2011年的批準征用耕地及相應的“安置農業人口”(可視為失地農業人口)數據,分別為305.3萬畝、548.2萬人,以及392.6萬畝、591.9萬人。

經計算可知,前一個年份每征用0. 557畝即需要安置1個農業人口,而后者相應地為0.663畝,其平均數為0.61畝(也即每征用1畝意味著1.64個農民完全失地)。

這樣,2003—2013年的失地農民數就是其間的征地面積(3973.8萬畝)除以0.61,也即6514.4萬人(年均592.2萬人)。與前一階段的數量相加,總數達到12745.1萬人。

同樣需要強調的是,這一結論是采用低口徑推算的結果,它沒有考慮“以租代征”涉及的失地農民數量。若將這一因素考慮進去,實際的失地農民數量可能達到13000萬人。

消失的自然村

關于全國自然村的數量演變,可以從建設部的相關統計年鑒和統計公報中查到1990年以來較連貫的數據(表5):22年間總計減少了110.4萬個,其中2001—2012年減少78.9萬個。

具體來看,1998年是第一個高峰,減少了10萬多個;2000—2007年連續大量減少,2006年多達42.6萬個。

順便指出,近年來多家媒體關于“十年間消失90萬個自然村”(“從2000年的360萬減至2010年270萬”)的報道,可能直接或間接地依據于建設部的數據。

不過,稍加辨析會發現,建設部的數據存在兩個難以置信的現象。

一是某些年份尤其是2006年的減少量過大,令人質疑;

二是多個年份的數量不減反增,如1999年和2008—2010年,考慮到大量的開發區建設和城市擴張不斷地吞噬著大量的村莊,這種矛盾也令人費解。如何從這筆“糊涂賬”中理出頭緒,是必須面對的一大挑戰。

可能的解釋是,建設部的統計范圍沒有覆蓋所有的村莊,而各年度覆蓋范圍的不同導致了上述矛盾現象。

這一推論由2006年底實施的第二次全國農業普查結果得到驗證:

當年全國自然村有329.7萬個。與之相比,建設部報告的當年數據少58.8萬個,只相當于農業普查數的86.2%。分省區的數據比較則顯示,其中有17個省區相差10000個以上,四川少了14.77萬個,湖南少了10萬個,湖北少了5萬多個,而山東、河南、浙江、廣東、貴州、云南、陜西7省均少出2萬多個,西藏則不在建設部的統計范圍之內。

進一步比較可以發現,自然村數量的差距主要源自對行政村統計范圍的不同:

建設部統計的行政村比農業普查數少了88008個,僅為后者的82.6%。具體說來,農業普查涵蓋的所有“村級行政單位”(又稱“行政村類型”)包括了624630個村民委員會,以及19146個居民委員會中包含自然村的居委會12381個,也即329.7萬個自然村對應的是637011個行政村;而建設部的統計似乎不包括含有自然村的居委會,同時也沒有覆蓋所有的村委會(漏掉75627個)。

進而,將建設部其余年份的統計涵蓋的村委會數量與《中國統計年鑒》(2009-2013年版)列示的村委會數量比較后發現,它每年的統計的確都不是全覆蓋:漏掉的數量在1996年超過18萬個,2000和2007年超過4萬個,2008—2012年在3萬多個。

由于建設部各年度的統計都殘缺不全,因此無法將其歷年數據直接做縱向對比,并進而將其差額看做全時段的自然村減少數。

但同時也要注意到,從其近年來漏掉的村委會數量已較少、以及對自然村數據的“謹慎”調整狀況來看,2012年的報告數據應該更加接近實際存在數。

至于2012年的實際存在數,結合當年漏報的行政村數量(3.7萬個)以及已知平均每個行政村所含自然村數(4.8個)來看,可能在280萬個左右。那么,2013年的實際數量肯定低于280萬個——可以暫時假定為275萬個(誤差范圍不應超過5萬)。將它與2006年的農業普查數相比,可知其間減少的自然村可能達55萬個。

接下來要探究1991—2006年間的減少數量。其中的關鍵是確定1990年的實有自然村數量。

有兩項報告可資參考。

一是民政部的官員所言:“據統計,1986年底全國有自然村365萬個”(劉振偉,王振耀,1987:33);

二是張厚安等人編著的書中提到:20世紀90年代初全國有420萬個自然村(張厚安等,1992:223)。

兩者都未交代數據來源,本文作者也未能查到可驗證的資料,但是,就前一個數據反而少于1990年建設部的不完全統計數據(377.3萬)來看,它肯定是更不完全的統計,故不予采用;第二個數據比建設部的報告數多出43萬個,參照2006年的農業普查數與建設部數據之間的差,更容易接受。因此,可以將420萬當做1990年的自然村實有數量。

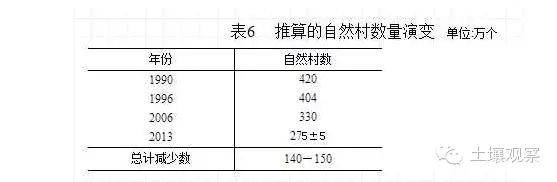

這樣就得到了三個年份的實有自然村數據:1990年為420萬,2006年為330萬,2013年為275萬——23年間減少了145萬個。

但任務并沒有到此結束。為了穩妥起見,需要對2013年的實有數據和整個期間的減少數量加以驗證,同時也需要大致勾勒出2006年之前的演變狀況。

解決這一問題的途徑是,將第二次農業普查所獲的確切數據當做坐標,去推測1996年第一次農業普查沒有納入統計范圍、但“應該”會獲得的自然村的數量,并在此基礎上推算1996年之前和2006年之后的減少狀況。

1996年的第一次農業普查報告的行政村數量為748320個。假定當年平均每個行政村包含的自然村數與第二次普查的結果相同,就可以用二普顯示的每個行政村包含的自然村數量(5.2個)來反推第一次普查“應該”會獲得的自然村數,計算結果為389.1萬個。這意味著1996—2006年間減少了59.4萬個,年均減少近6萬個。

這樣推算暗含的假定是自然村是與行政村同比例減少。但實際情況是,自然村的減少幅度肯定更大。理由有兩個。

一是行政村在合并或“撤村并居”過程中消滅掉的自然村的比例要高于它自身減少的比例,比如多個行政村集中到一個大型居住區之后,可能還掛著各自的“**村民委員會”招牌而繼續納入官方統計,但其所轄的數十個自然村已經全部歸攏到一個大型“社區”而不再成為“自然村”。

二是南方諸省的行政村包含的自然村數遠遠高于北方省區,而且南方諸省自1990年代以來消失的行政村數量也遠遠多于北方省區,這也會造成全國范圍內平均每個行政村所含自然村數的減少。

因此,1996年平均每個行政村包含的自然村數要多于2006年的數量,不妨在現有的基礎上調整到5.4,那么由此算出的當年自然村總數是404.1萬。也即10年間總計減少了70萬個,年均減少7萬個。

根據這一推算結果可知,1991—1996年間減少的自然村達16萬個——它比建設部報告的減少數總數(97510個)多出6萬多個,可以看做建設部的漏報數。

至于2007—2013年間的減少狀況,根據其間“農民集中居住”加速的態勢,年均減少幅度將大于此前10年間的平均數,假定每年為8萬個,那么合計減少56萬個,而2013年還剩下的自然村數將是274萬個——它與前文推算的275萬個的誤差可以忽略不計。

這樣,可以確定地說,在1991—2013年間,中國減少了140~150萬個自然村,減少幅度為33.3%~35.7%。這樣的速度、幅度和規模,在全人類的歷史上都應該是空前的。

要說明的是,如同圈地運動的劇烈程度在不同區域表現不同一樣,自然村消失的幅度在不同地區也有差異,那些更為“發達”的沿海地區和大中城市的郊區往往更為劇烈。

以構建了宏偉的“三集中”規劃的江蘇省而言,其自然村的數量在2006—2008年間就從24.89萬個減少到15.94 萬個(徐菊芬,2011),而在長期名列全國“百強縣之首”的江蘇省昆山市,地方志工作者的調查結果顯示了它的減少狀況是如何劇烈:

1989年昆山撤縣設市以來至2010 年底,消失的自然村為1386個,占總數的61%。其下屬的花橋鎮在1994年有342 個自然村,到2010 年底只剩下10個得到“保存”(徐秋明,2012)

當然,作為自然性存在的自然村數量的“減少”,絕不只是在統計層面上才有意義。它意味著通常有著數百年歷史的人類聚落的消失和消亡。而“消失”和“消亡”不是自動發生的,不是村民們自主選擇的,也主要不是隨著村民外遷緩慢演變的結果,而是真正意義上的“消滅”。

正如建設部的相關統計公報在報告減少了多少個自然村時通常都交代的那樣(“由于區劃調整、撤鄉建鎮和遷村并點工作的展開”之類),它是由強大的政府推動的強制性終結,而強制性終結的過程往往只需要短短的幾個星期,至多不過數月。

好了,讓我們總結大清場運動的已有成果:它在不到四分之一世紀的時間里,吞噬了8300多萬畝農民的耕地,并從包含了這些耕地的至少1.5億畝土地上清掉了12700多萬農民,消滅了至少140萬個自然村。

(作者系南京大學社會學院教授)

中國鄉村發現網轉自:《中國農業大學學報》2015年第1期,本文節選自該文的第一至第三部分內容

(掃一掃,更多精彩內容!)