——基于廣州A區的研究

摘要: 中國城郊農村正經歷著快速的城市化過程。本文以廣州市A區為例,從微觀歷史的視角探討城市化進程中政府、社區及村民之間的關系,展示城郊社區治理結構的變遷。改革開放以來,政府是市場經濟最積極的推動者,將社區土地配置到市場空間中。政府通過股改和股份固化,削減了社區經濟管理權力,通過提供幫助滲入,提供資源介入,逐步接管了社區的民生事務、基礎設施和治安管理等。社區組織不斷邊緣化,并在“三舊”改造后基本解體。基層政府、社區與村民相互關系的變遷受到地方歷史文化因素的影響,且順應了建設中國特色社會主義市場經濟的要求。社會精英階層對現代化城市社會管理的追求,事實上擠壓了社區的生存空間。重建社區當是中國建設基層治理現代化必須攀登的高峰。

關鍵詞: 地方政府 社區 村民 治理

一、引言

改革開放40年來,中國大量的城郊農村轉化為城鎮,大批流動人口在其中創業、工作和生活,城鎮人口增加了近5億。通過釋放市場活力、下放決策權、促進地方經濟發展,中國成就了這一史無前例的城市化進程(Wu,2002)。西方傳統理論認為,隨著市場化改革的深入,原有威權政府會逐漸從民眾日常生活中退出,讓位于市場和基層自治組織(Kjaer,2004)。私有化與決策權力的下放激活了工商部門的活力,地方自治組織逐漸興起(Huang,2008)。市場和基層自治組織發育壯大,承接原威權政府在基層社會管理中撤出的職能(Pearson,1997)。中國農村改革始于國家權力退出農村經濟和社會管理事務,尤其從20世紀90年代初期始,地方政府權威實質性縮減,它們依靠稅費征收、計劃生育和糧食收購維系著對鄉村管制的權力(G?bel,2011)。因此,少數學者擔憂地方政府無法提供必需的公共物品和服務(Smith,2010),即產生“空心型政府”(華羽雯、熊萬勝,2013)。大量有關中國城郊農村城市化與治理的研究似乎證明了西方傳統理論的觀點。

然而,中國城郊農村社區的地方基層自治組織沒有如西方傳統理論預期的那樣生長與壯大。相反,地方政府通過承擔社區和村民的福利與公共服務供給,逐漸回到基層,重新影響并在一定程度上控制了城郊農村社區的社會經濟生活。部分地區以股份制改造為切入點,加強了對鄉村的控制(Wong,2016)。現有研究多為針對現實基層社會經濟問題的政策分析,針對問題尋求更好的政策,而沒有進一步分析其背后治理結構的變遷(張勁松、楊穎,2013;Pierre,2005)。本研究認為,這段歷程不應被孤立地看待,而是應該放在歷史的鏈條和整個演變過程中予以綜合考察,以研究和解讀基層政府、社區和村民三者之間關系的變遷,即基層治理結構的變遷(Chhotray and Stoker,2009)。

本文案例來自廣州市A區的城郊農村社區。A區豐厚的歷史變遷,是了解基層民眾的社會、經濟、政治活動的翔實案例。本文以土地征收、社區民生事務、社區公共事務為抓手,理解和詮釋地方政府能動性的制度實踐(周黎安,2007),在城郊社區經濟、政治和社會整體中詮釋改革開放以來農民、社區與地方政府關系的變遷,用事實來回應學界關于我國市場化進程中政府與社區關系的爭論,并將城郊農村社區治理結構變遷置于中國城鄉關系史(黃小慧、劉金龍,2014),甚至經濟史和發展史更大的場域中考察。

二、研究方法和分析框架

廣州A區是我國城市化速度最快的地區之一。2005年,廣州市政府將廣州經濟技術開發區(下稱廣州開發區)與當時的A鎮合并,成立了今天的A區。作為廣州市的新行政區,A區的面積為393.22平方公里,2010年人口為373700人。A區是典型的城郊地區,下轄5街1鎮,共30個居委會、28個村委會。A區的農民失去了農地,告別了農耕生活方式,村民收入主要來源于出租自有閑置住房的租金和集體股份合作社的分紅,成為小業主和資產所有者(Sargeson,2012)。2003年以來,A區推動村改居,村民從農業戶口轉變為非農戶口。然而,他們共同擁有集體用地和其他集體資產,受訪者均認同自己是村民而非城市居民。

在研究方法上,筆者采用微觀歷史法。微觀歷史研究取向可以引領筆者進入社區內部,通過仔細觀察村民們看起來微不足道的日常生活細節,以詳盡敘事的方式來重構村民日常公共生活的歷史變遷。從微觀歷史研究角度,A區可看作是中國城郊農村社區轉型軌跡下整個地方治理結構調整與演進的縮影。A區的城市化轉型可追溯到20世紀80年代初期。當時,A區的前身——廣州開發區成為旨在探索中國市場化改革和城市發展政策的第一批國家級開發區。A區的地方政府建設和“政府—社會”關系的演進,生動地展現了在社會主義和市場經濟并重的一整套強力制度下,快速的城市化和治理轉型是如何進行的。A區還是一個內容豐富且發人深思的精彩樣本,展示了在社會主義市場化改革中一個農業社會經歷了怎樣的令人驚嘆的城市化進程。在30余年快速城市化的歷程中,A區在處理征地補償和農民安置方面擁有豐富的經驗,為本研究提供了有益借鑒。

本文還借鑒了Hsing(2010)的“城市邊緣”和“農村邊緣”的研究思路。本文的研究對象A區,其30多年的發展歷程已經包含了Hsing的“農村邊緣—城市邊緣—城市中心”這一連續、完整的變遷過程。本文回顧A區從農村地區轉變為經濟開發區、再轉變為廣州市新城區的歷史,以此分析研究A區深刻的歷史與文化內涵以及獨特的轉型軌跡。城郊社區作為基層社會的重要組成部分,發源于傳統農村社區,承載和反映了底層民眾的生活,其變遷過程能展示出一幅城市化對傳統農村社區不斷塑造的畫卷。

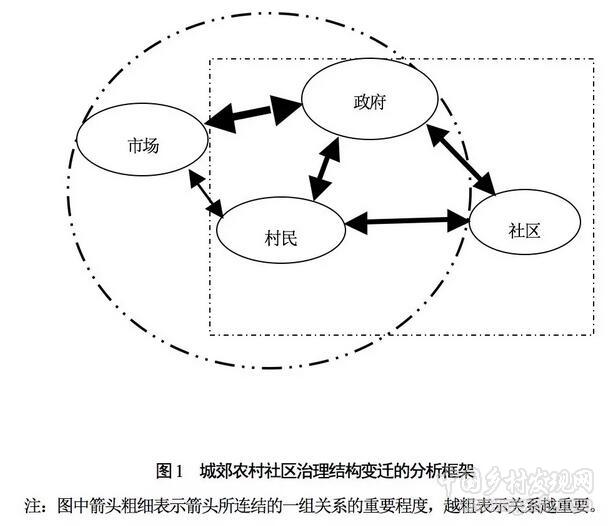

本研究采用基層治理結構的分析框架(Rhodes,1997)(見圖1)。本研究針對圖中虛線正方形的部分,以征地為切入點,研究A區政府—社區—村民三個核心行動者的行動策略,在它們的沖突和妥協中分析不同行動者之間關系的變化,詮釋基層治理結構的變遷。從圖1可以看出,如虛線圓圈所示,本文沒有探究市場對政府和村民的形塑作用,盡管在行文中能夠尋覓無處不在的市場影響。

筆者研究A區已有14年的積累。自2003年以來,研究小組在A區開展田野跟蹤調查,廣泛收集了來自政府和社區的二手數據,訪問了廣州市、A區、鄉鎮、村組近百位干部和職工以及200位以上的農戶和外來人員。在田野調查中,筆者運用扎根理論指導數據收集及分析:每次調研前,筆者總是心存疑惑,帶著假設走訪相關政府機構和社區、開展訪談;之后對現有訪談資料進行整理和分析,形成新的疑惑和假設,這些新的疑惑和假設成為下一次田野調查的主要內容。筆者田野調查注重對同一個問題訪問不同的利益相關者或行動者,多次采用三角驗證法,以提高研究的效度和精度。通過一次次調研,多次獲得假設和對假設的解釋,多次比較和修正。筆者將形成的結論與走訪的機構和社區分享,在分享中促進討論,最終形成本文的結論。本文所引用數據,除標注為他人研究和官方資料外,均來源于田野調查。

三、征地和產權明晰政策執行及影響

(一)征地補償

1983年,廣州市成立廣州開發區(以下簡稱“開發區”),并設立了開發區管委會,管委會代表廣州市政府征用集體土地,統籌開發區的建設和管理。開發區采取包干制上繳稅收,1984年向市政府包干上繳稅收2237萬元。這個稅收基數一直沒有變化,直到1995年全國實行新的稅費征收制度。廣州市創新性的財政政策激勵了廣州開發區管委會大規模征用農村土地,積極推動工業和服務業發展。開發區的財政收入從1985年的1.92億元增加到1995年的14.24億元,開發區管委會的自有財力大幅增長,它有足夠的財力為投資商、征地社區和農民讓利,尤其是積極響應村民的需求,最大化減少村民的抵抗,加快開發進程。受訪官員指出:“如果不能回應村民的需要,引發群眾的抵抗,耽擱了開發項目,損失會更大。”

20世紀80年代初,國務院頒布了《國家建設征用土地實施辦法》,規范土地征用的補償標準和農民安置辦法。1983年,廣東省政府頒布了《廣東省國家建設征用土地實施辦法》。根據該實施辦法,廣州開發區征地補償包括四類:①土地補償費;②青苗補償費;③農田水利費;④拆遷費。在實際操作中,因土地是集體所有,征地補償歸集體統籌,而不是直接發放給農戶。受征地影響的村民可獲得青苗補償費,需要重新安置的農戶可獲得拆遷費。以1988年為例,征收每畝耕地補償40000元。其中,青苗費只有2500元,約占補償款的6%;村集體統籌12000元,占30%;而其余的25500元被鄉政府托管,約占64%。鄉政府和村集體將這些錢存入銀行,獲取的利息按月發放給農民。在80年代末,被征地的村,每位村民每月可有多達100元的利息分配收入,而同期一個普通工人月收入為36~60元。僅依靠利息分配收入,村民就可以過上富足的生活。另外,開發區需要雇用大量的勞動力,村民可優先獲得以勞定酬的工作機會;開發區需要大量的沙石,村民和村集體優先開發集體河流和山場,多了獲取另一桶金的機會。

對受到征地影響的村,開發區管委會還分配了一定數量的農轉非指標。當時這個政策很有吸引力,因為非農戶口是身份的象征,可獲得定額的糧食供應和優先就業安排。農轉非數量十分有限,開發區管委會鼓勵村鎮想辦法解決受征地影響村民的吃飯和就業問題。鎮政府使用土地補償收入購買糧食,分配給受影響的農戶,并積極發展鄉鎮企業,為村民提供就業機會。在20世紀80年代,鄉鎮企業只要有資源和技術,就可辦起來,業務領域廣泛,如加工水果、制作家具、電鍍產品等;似乎干什么都能掙錢,征地后,農民洗腳上田進廠。受訪的老農說:地被征就如中了六合彩。

(二) 經濟自留地

20世紀90年代初,開發區作為我國改革開放的前哨,外商投資大幅增長,規模企業應運而生。來自香港等地的中小投資者落戶A區,租地建廠,為這些規模企業提供配套產品。1991~2000年,開發區累計利用外資31億多美元,外資企業上繳的稅收占整個開發區稅費收入的85%。曾經欣欣向榮的鄉鎮企業逐漸式微,村莊的精英們很快轉換思路,關閉了鄉鎮企業,采取租地收租這一低風險的獲利模式,開始以地生財、以租獲利。此時,一批國有企業破產,工人下崗;地方政府難以保障城鎮職工的就業、住房。于是,競爭性的勞動力市場基本形成,除保安、企管等崗位本地人尚有優勢外,本地城鎮職工因習慣于養尊處優,少吃苦耐勞、勤勉奉獻的特質,在勞動力市場中往往處于不利的地位。

如前所述,1990年前后,因非農居民可享受就業安置、福利分房、子女進城入學等方面的福利,農轉非政策深受村民的歡迎。隨著就業、住房、教育等福利市場化,農轉非指標作為土地征收補償的一部分漸不被村民待見。一位受訪農民說:“1988年,一個農轉非指標公開拍賣可賣到2萬元;1995年,降到了4000元。”一位村干部說,20世紀90年代后期,政府分配給該村10個農轉非指標,無村民愿意轉,村里只好給接受指標的每位村民補貼5000元才把指標落實下去。而同意接受的村民均為老年人,青壯年農民多不愿意農轉非。在廣東,傳統家庭偏好男孩意愿強烈。女方為非農戶口的家庭必須嚴格實施一孩政策;而女方為農民戶口,若第一胎為女孩,可以生二胎。村民說:“農轉非非但沒有好處,轉后女孩還不好嫁了。”

20世紀90年代早期,為解決被征地農民就業能力弱、收入少的問題,廣州開發區推出了一套新的土地開發政策。作為征地補償的一部分,政府劃出預征收土地面積的10%作為村經濟自留地。這個政策將村社及村民的利益捆綁到開發區拓展上,與當地農民分享開發區發展的紅利,大幅度降低了征地的財務成本。村組集體和村民通過土地開發獲得持續的現金流,用于改善村莊基礎設施、村民福利和增加農民收入(Chung and Unger, 2013)。

(三) 股份制改造和股權固化

面對迅速增長的集體資產,加強對集體組織和集體資產的規范化管理提上了政府的議事日程。1995年,根據1994年廣州市頒布的《廣州市城鎮集體所有制企業審計監督辦法》,地方政府要求行政村和村小組清查并報告集體資產,包括集體土地、廠礦、物業、現金等。1996年,在地方政府的協助下,按照成員權和成員的年齡折算股份,各村小組成立股份合作社,按股份分紅。股份隨成員數量增減和年齡變化每三年調整一次。按照宗族和鄉土規則,屬于本村人并擁有本村戶口,方可擁有100%的成員權;娶進來的媳婦和宗親認同的入贅,均可擁有100%的成員權。年齡被劃分為三個階段:1~29歲,股份數隨年齡增加而增加;30~60歲固定為23股;60歲后固定為22股。考慮到對本村的貢獻,適當給予本村出生的外嫁女和外地來的插隊知青少量股份。各村成立了股份合作聯社,將村民委員會共同所有的資產注入其中。股份合作聯社承擔著村義務教育、養老、醫療、幼托等社會保障事務和道路修建、村莊衛生、治安等基礎設施維護和公共管理的職能。

股改后,股權紛爭等各種問題逐漸暴露出來:鄉土規則在一定程度上主導了成員權的裁定,社區中的大家族擁有決定性的話語權;部分鄉土規則不符合國家法律制度的規定,如外嫁女不遷出戶口或將戶口從婆家遷回原出生地,國家相關法律是承認她們擁有集體成員權的,而鄉土規則不承認;股份合作社負責人擁有一定的自由裁量權,因在股紅分配中缺乏社區的共識而激化社區內部成員矛盾的事常有發生;股份合作社負責人擁有對集體資產的管理權,部分股份合作社負責人濫用職權,甚至肆意揮霍集體資產。2003年,廣州開發區管委會制定了《關于完善農村社區合作經濟組織股份制的意見》(以下簡稱“《意見》”),將股份分為成員股和社會股。對社區成員,采取“生不增、進不增、出不減、可繼承”的政策,即年齡增長不增,增加人口不增,外嫁和去世不減,股份可繼承;對曾經為集體作出貢獻的人配給社會股,社會股不可繼承,持有人去世后,股份合作社自動收回其股權;在股東大會中成員股擁有投票權,社會股沒有投票權;修訂股份合作社章程,需要在股東大會獲得超過95%有選舉權股東的投票支持。管委會要求每個合作社根據這些原則制定股份合作社章程,由股東代表大會通過,上報管委會備案。《意見》用正式制度的形式提供了清晰和穩定的產權結構和經濟關系,限制了社區領導人的自由裁量權,提高了合作社征地補償款和經濟自留地管理的透明度和可問責性。

(四)“三舊”改造

為緩解建設用地指標極為緊張的狀況,2009年,廣東省政府開始實施改造舊城鎮、舊村莊和舊廠房的“三舊”改造政策。政策包括:簡化補辦征收手續,允許按現狀完善歷史用地手續,允許采用協議出讓供地,可簡化手續將農村集體建設用地改為國有建設用地;為鼓勵集體和開發商投入“三舊”改造,“三舊”改造的土地出讓金專款專用,60%返還村集體,40%按照市、區政府8∶2分成;實施優惠政策吸引、鼓勵開發商參與舊城改造,如“拆一免二”或“拆一免三”,即根據舊村的區位,每拆 1平方米的房屋,可免交 2~3 平方米建筑面積的地價款,并減免相應的報建等費用。

到2015年底,A區約20%的社區完成了“三舊”改造的規劃。其中2個村完成了整個“三舊”的改造。經過“三舊”改造后,雜亂的景觀格局被破除,高矮不一的農民自建房、簡陋的社區公共服務設施被拆除,看不到物理上的農村印記,原來的物理上的“村”完全消失,地理上的村完全融入到城市新區中。在土地國有化基礎上,原來社區承擔的醫療、教育、環衛、安保等民生和社會服務被城市街道接管,合作經濟聯社解體。而各小組合作社的資產得以壯大,所分得的高檔物業必須經過招標方可出租,新的承租人多為銀行、大型連鎖企業和房屋中介等服務企業。過去與當地社區群眾日常生活密切相關的從事餐飲、理發等小業主被清除出去。過去的租戶多為打工者,改造后,承租人都為白領。原來的社區精英在城市管理程式化、標準化的過程中,失去了人脈和地方文化代表的優勢,他們與普通群眾一道淹沒在巨大的現代化超級城市中,唯有社區節慶時方能體味舊村的余韻。

能被改造是幸運的,不只是改造后這些社區居民財富大幅度增長,尤其在2016年下半年新一輪房價上漲中,他們得益甚多,更重要的是社區精英得到了地方政府和村民共同認可。社區精英得不到地方政府的認可,很難優先安排“三舊”改造的規劃。“三舊改造”的規劃即使批準了,簽協議、搬遷、拆房都需要村民的主動配合才能落實。按照規定,“三舊”改造方案必須得到全體拆遷業主80%以上的同意方可批準。由于舊村中不同住戶住房面積差異很大,其補償辦法和具體標準很難達成一致,需要社區精英集體的智慧才能化解。廣州某擬改造村,補償標準出臺后,5年都拆不動,反而造成家族與家族之間、戶與戶之間,甚至家庭中弟兄之間、父子之間鬧到老死不相往來的程度,社區徹底崩潰。

在規劃過程中,另一個關鍵是選擇開發商。開發商的選擇不只取決于開發商的實力、在社區和當地政府的影響力,還取決于村民的認可,尤其是社區精英的認可(其中不乏有人采用灰色手段以獲取社區精英認可)。地方政府壟斷了政策解釋和規劃的權力,“三舊”改造中,規劃區域容積率的高低決定了推進改造工作的難易。資本和地方政府在決策過程中起著決定性的作用,而村民和當地社區被邊緣化,只能參與分配方案的部分決策(Lin, 2015)。

四、國家權力重新進入社區

落實家庭聯產承包責任制后,國家權力逐漸退出了一些農村事務的管理。然而21世紀初,A區地方政府逐步重新進入社區。本部分從產權制度,民生事務,基礎設施、治安和環境管理等方面來分析國家權力如何重新進入社區。產權制度決定了如何運用市場和管制機制,以改善資源的配置效率。民生事務,基礎設施、治安和環境管理關乎政府與社會治理的邊界。市場經濟條件下,民生托底能力、基礎設施的條件和依法治國水平攸關基層政權的合法性。

(一) 產權制度

產權制度是治理的基礎,農村最重要的資產是土地。在實行家庭聯產承包責任制之前,和全國其它地方一樣,A區的農村土地屬于集體,為“三級所有,隊為基礎”。生產隊是基本的核算單元,通過大隊—公社承接國家生產和分配計劃。這個體系融合了國家權力和社區自治,在這個體系中,國家權威、家族和精英力量相互斗爭和妥協(Wong, 2015)。在三級產權治理體系中,公社層次偏向于國家權力,而生產隊更多地控制在家族和社區精英手中,偏向于社區自治。人民公社時期形成的三級產權所有者,從法理上共同擁有集體土地的所有權,其所帶來的不明晰的土地產權安排深刻影響了以后的農村改革。20世紀80年代早期實施家庭聯產承包責任制后,國家權力部分撤出了生產隊和大隊。家庭成為經濟活動的基本決策單元,在生產、投資和消費中的重要性急劇提升。80年代中期,公社、大隊和生產隊改為鄉鎮、村委會和村民小組。鄉鎮為一級基層政府組織,三級產權治理體系終結,農村產權變成“村—小組”兩級產權治理體系。

然而,在20世紀90年代中期前,A鎮繼承了人民公社時期積累起來的集體資產,且與村組分享被征收集體土地的利益。當時,鎮政府缺乏財政收入來源,卻要履行超出財政能力的公共服務職能。鎮政府工作人員的收入主要靠績效獎金,績效獎金來源于鎮政府的創收。人民公社時期留下的不明晰的土地產權制度安排,為鎮政府索取部分集體土地利益提供了一定程度上的合法性的基礎(Ho,2005)。鎮政府作為重要的信息通道和協調紐帶,連接著開發區管委會和被征地社區,這有利于鎮政府控制征地政策的解讀。鎮政府還為被征地村民提供農轉非指標和就業等服務,為分享征地利益提供了制度上的可能性。

20世紀90年代的經濟自留地政策,意味著A鎮集體資產“三級所有,隊為基礎”制度安排的終止。鎮政府放棄了集體土地共有人的權利,使得A鎮集體土地所有權實質上變為村委會和村民小組兩級所有,而村民小組為土地所有者的基礎。1996年的股份制改造和2003年的股權固化,實施農村集體股份制,在一定程度上明確了集體資產的私人屬性。農村集體土地是具有集體成員權的個人共同擁有,土地承包強調了集體土地人人有份,而產權固化把農村集體資產明晰到個人。與私有制相比,產權固化唯一的限制是農村集體資產不能自由買賣。

2009年的“三舊”改造,改變了集體土地的屬性,將其全部轉變為國有土地。村社集體告別了土地所有人的身份,其成員成為合作社股份的持有者。自此,人民公社時期建立起來的農村土地集體所有的產權安排瓦解了。

(二) 民生事務

在人民公社時期,政社一體化的治理體系為村民提供了基礎的醫療和教育服務。改革開放以后,赤腳醫生消失,農村基礎教育轉為民辦,政府從這些關鍵民生事務中退出。政府出臺了殘疾人救助、五保戶贍養、擁軍優屬等各項政策,但費用由村委會承擔。這為村委會和基于村委會設置的股份合作聯社分享土地征收利益提供了合法性。合作聯社承接了這些職能,成為部分民生事務的提供者。20世紀90年代,各行政村建立了社區診所,為村民提供基礎的醫療保健服務。一些富裕村蓋起了設施先進的小學、中學、幼兒園,并為村民子女升學、青年入伍、孤寡老人和為集體作出貢獻的村民提供福利和獎勵。

21世紀以來,A區政府逐步加大了民生投入,從行政支持轉向財政配套,逐步接收了社區的民生事務。農村義務教育首先納入政府管理,村學校要么停辦,要么轉交區教育系統,基礎教育費用全部納入財政供給。社區診所只能給村民提供基礎的醫療服務,另外,村民因病致貧時有發生,這為地方政府積極介入推動合作醫療、建立醫療救助制度提供了依據。從2007年開始,區政府逐步建立起三級醫療衛生服務體系:第一級是通過建造新的社區診所和翻新已有的村級診所,成立社區衛生服務中心,向居民提供預防、醫療、康復和健康促進為內容的衛生保健活動,建立基層的社區診療網絡;第二級是在街道,每個街道診所有一個大約2000平方米的醫療服務中心,醫療服務中心的管理和運作被外包到縣級或市級醫院;第三級是社區衛生服務中心和大型醫院之間簽訂協議,將社區無法醫治的重病病人送往簽訂協議的大型醫院作進一步治療。據A區統計年鑒介紹:2011年,全區衛生事業財政撥款1.74億元,城鄉公共衛生經費標準統一為人均35元,新農合參與率達到99.9%,籌集合作醫療基金4665.21萬元,其中區鎮財政補助3609.6萬元,約占合作醫療基金總額的77.4%。

2005年,廣州經濟開發區與A鎮合并,成立A區。社區村民就業成為政府民生工作的一項重要內容,區政府鼓勵企業為本地居民提供就業機會,同時為本地居民提供培訓,支持他們創業。2006年區政府建立了職業培訓中心,并補貼本地居民參加職業技能培訓。2007年,區政府成立了總額為2000萬元的專項基金,補貼本地居民創業。此外,區政府逐步建立起社會保障制度,從村委會接手了農村養老、孤寡老人贍養、擁軍優屬等事務。區政府還參與了社區服務中心建設,把文化、體育、托兒、養老等事務承接下來,這為“三舊”改造、撤銷經濟合作聯社,實質性推動“村改居”提供了基本前提。

(三) 基礎設施、治安和環境管理

A區曾是典型的傳統農村,道路、水利等農村基礎設施建設、維護和改善依托集體的積累和社員的勞動。路不拾遺,夜不閉戶,家庭內部和鄰里間糾紛由宗親來裁決。大隊或村委會干部也可裁決村民間的沖突。隨著大批企業的興建,大量外來人員涌入,供水、供電、道路等基礎設施和社會治安、環境衛生等事務越來越成為問題。于是,在A區,各村黨支部、村委會依托雄厚的集體資產,新建、維護和管理社區用水、供電、道路、體育、文化等基礎設施,建設并管理不斷擴大的城管和環衛隊伍,以及社區內的公共空間。

地方政府通過支持社區基礎設施建設,介入或接管環衛和城管事務,強化了政府介入社區事務的合法性。區政府積極參與股份制改革,以在集體資產管理中獲得更多的發言權,遏制村干部在股權分配和股份分紅中的腐敗行為。為了提高集體資產管理的透明度和可問責性,區政府開發了新的村級財務系統,監督村集體的實際開支和交易情況。

五、農民漸變為“拆農民”

在A區,農民是希望被征地的。村干部說:“征地越多,補償越多,商業用地指標越多,農民的機會也越多。”在征地少或未征地的社區,受訪的村民強烈渴望被征地,因為被征地越多,人均股份分紅越多。如永和街與東區街征地多,2015年人均分紅超萬元;鎮龍村和浦心村征地較少,2015年人均分紅只有數百元。地被征得越多,外來人口越多,如A區征地面積占總面積75%以上的10個社區,2016年外來人口平均為12756人;征地面積占比小于25%的26個社區,平均外來人口則只有279人。村民房屋租金收入隨著外來人口增加而增多,這也是村民渴望被征地的重要原因。

在征地事務上,村民對政府的信任度越來越低。以水村為例,20世紀80年代末,因建設廣深高速無償征地400畝,村民認可,因可改善交通,方便農產品銷售。20世紀90年代初,A區開發區按照標準征地4000畝,用于經濟技術開發區建設,村民沒有討價還價。90年代中期,征地700畝用于廣州東二環高速建設,征地4000畝用于工業和商業發展。村民認識到征地補償款是可以與政府討價還價的,只要策略得當,就可以多得補償款。各村村民和經濟合作社之間相互學習策略,包括抗爭措施,以獲得更高的補償款。信任度下降的過程也是村民對發展的認知從參與者和分享者變成從政府的發展蛋糕中盡可能獲取更大的份額的過程。

村民住房征收補償戰,是政府首次直面單個農戶。20世紀90年代以來,越來越多的A區村民建房是為了出租,獲取租金。基層政府規定,村民與村委會簽訂宅基地使用合同,向鎮政府申請宅基地證,鎮政府收取每平方米70元即每戶6300元的辦證費用。有的村民交了錢,蓋了房,沒有拿到宅基地使用權證和房產證。有的村民沒有交錢,得到村組干部的默許,蓋起了房。90年代末期,A區開發區發展很快,區內村莊影響了開發區的形象,為此政府決定搬遷開發區內的村莊,規定:宅基地證是唯一的房屋合法憑證,且不能超過3.5層,否則非法。此舉遭到村民的強烈抵制,村民說,“這就是我的房子,村里人都知道,怎么會是非法”;“這7層樓的房子,大白天建的,沒人說非法”。地方政府十分為難:“拆遷通知發出后,有一個村實際建筑面積一個月內翻了一番。”為遏制這種局面,地方政府封堵了進村道路,嚴禁建筑材料進村。村民動員了所有的資源,采用一切可采用的策略,增高樓層和新建房屋。有人反映:有村民將水泥放在寶馬車后備箱中運進村里。面對來自村民的壓力,A區開發區政府被迫推出新的政策:清零舊賬,杜絕新賬,即2000年12月底前的違建,提供合法建筑賠償額度的60%,之后的違建,一律拒絕補償;啟動“居者有其屋”計劃,對于多子女家庭,因結婚等原因新組建家庭需要新的住房者,政府提供安置房,以每平方米1000元的價格出售給符合政策的村民。

2003年的集體產權股份固化和2009年以后的“三舊”改造,瓦解了農村集體所有制。每一個參與其中的村民均意識到這是“最后的盛宴”,村民對“三舊”改造的要價之高,到了政府所能承受的極限。地方政府減稅讓利的政策空間十分有限,也無力單獨面對千家萬戶,遂將拆遷的主體責任交給開發商。能夠推動“三舊”改造的村,往往村民比較團結,村黨支部和村委會深受村民的信任,并能得到基層政府的支持。這些村就家庭拆遷補償、宗祠等宗族事務以及股份合作社增資等容易達成一致,拆遷所需時間短,這可大幅度降低村民臨時安置成本,為“三舊”改造提供條件。

既然是“最后的盛宴”,在利益面前,鄰里之間、兄弟姐妹之間,甚至父子之間、母子之間、夫妻之間,部分人就會為了利益而決裂。改得動的,形成了巨額財富,家庭內部分配不均的現象普遍存在;而改不動的,主因還是村民家庭內部談不攏。“三舊”改造的負面效應,超出了政府部門和當地人民的預期,它摧毀了家庭、宗族和社區其它力量,推動成年人成為“拆農民”。在巨大的利益面前,村民可以一再突破道德底線,人性的陰暗面暴露無遺。拆前,從視覺上,他們物理性住所與這座城市極不協調;拆后,他們在精神上與這座城市難以相容,社區秩序和精神文化價值多近崩潰。其實,拆前看上去與城市格格不入的非正式景觀,本來就是城市的重要組成部分,為城市低收入階層提供庇護所,是外來人員融入并適應城市生活的場所(Roy, 2005)。而拆后,以拆二代為例,新入社會的80后和90后分享了父輩積累下來的巨額財富,卻失去了集體和宗族的庇護。他們既不能像外地農民工那樣不辭辛勞且接受低薪,又沒有規劃有錢有閑人的閑情逸致生活方式的能力。他們中的多數人沒有良好的教育背景,不能成為白領、躊躇滿志徜徉在本村的高檔寫字樓中。社區想方設法給他們安排就業崗位,他們中的一些人開著奔馳車去掃地。他們被急促的城市化進程甩了出去,成為最為危險的邊緣社區人群,不少人沉迷于賭博和酗酒,成為社會潛在的不安定因素。

六、社區漸行漸遠

社區是一定地域內的人們共同的精神家園,以共同的權利、義務、安全、興趣、愛好、價值、精神和文化凝合成員,并以一定的規則約束成員(劉金龍等,2015)。這個定義強調了社區的內生性和其成員的相對封閉性,社區反映的是基層社會自組織化的程度和能力。傳統鄉村的家族、宗族,政社一體化時期的生產大隊,改革開放后的村和小組,股份合作社和股份合作聯社等都屬于社區范疇。A區建村歷史可以追溯到宋代,宗祠、鄉賢和功成名就人士返鄉,維系著鄉村禮治和文化。新政權建立以后,形成了公社—大隊—生產隊三級組織的社區治理結構。生產隊是基于傳統村落而組建的,傳統宗族和禮儀發揮著重要的社會維系和控制功能。在人民公社政社一體化時期,黨支部建在大隊,實現了黨和政府對農村政治的控制。公社通過科層制、組織化的外生力量限制宗族勢力,推動社會主義現代化國家的建設。

實行家庭聯產承包責任制后,外生組織弱化,鄉村宗族勢力迅速反彈。1989年后,國家推動村委會選舉,在一定程度上為基層宗族勢力的興起創造了新的空間。一些具體農村政治事務,包括擁軍優屬、民兵、青年、婦女等工作,改由村委會負責。由于宗族勢力抬頭,黨和政府在農村基層政治事務中的影響力降低。家族和宗族力量基本控制了村民小組和股份合作社,這為股份合作社和合作聯社等集體經濟的發展提供了基本的前提,這些社區組織的發展又是政治因素和歷史文化因素共同作用的結果。

以集體經濟時期為例,一個生產隊或村民小組的生產決策和公共事務,一個家族主要成員或幾個家族的族長們坐在一起議一議就可確定。社區在決策和合作勞動的過程中自然產生了意見領袖和管理人才,并形成了關于成員資格認定和收益分配等慣習或規則。這為改革開放以后集體經濟的發展,尤其是股份合作社成立和管理提供了人才、制度和文化基礎。從政治上,中國特色社會主義市場經濟需要維護共同富裕的價值體系,而集體就是共同富裕的一個價值符號。能夠準確把握政府意圖的村黨支部,在地方政府的支持下,可設法控制經濟合作聯社的財權,防止宗族勢力的上升。

基層政府不喜歡社區的強大。A區政府通過加強黨建,發動青年、婦女,推動合作社和聯社的財務公開等一系列措施來控制社區事務。少數村干部的腐敗行為為政府壓縮社區的自治空間提供了合法性理由,村兩委和股份合作聯社的角色演變可證明這點。村兩委不只是執行國家政策,完成政府交辦的事項,更為重要的是,村兩委還須盡力在征地過程中維護村民利益,維護集體資產的增值和保值。表面上,地方政府采取了削減社區自治空間的措施,是旨在清除社區干部腐敗,然而從根本上講,地方政府已經與社區存在利益的分歧,需要防范社區坐大。

經濟自留地成了地方政府和社區利益糾紛的來源之一。20世紀90年代早期,村集體需要向開發區政府支付一定的配套費用,用于道路、水和照明等基礎設施的建設,以開發經濟自留地。1994~1995年間,征地補償款每畝8萬元,扣除青苗補償費和20%社會福利支出的提留,村小組剩下約4萬元。村小組補償款剩余不足以向管委會支付經濟自留地基礎設施建設配套費。有的村小組不得已將部分經濟自留地以每畝6.7萬元賣給政府,以籌集資金支付配套費,這引起了村民的不滿。90年代后期,迫于村民的壓力,A區開發區政府停止收取基礎設施建設配套費,但承諾給村民的經濟自留地,政府又不能兌現,不能將土地性質從農田變更為建設用地。開發區政府只能臨時向村小組支付經濟自留地的高額租金,緩解社區的不滿,期待上級分配更多的建設用地指標。

在經濟高速增長中,有些村積累了巨額的集體資產。征地補償款在法律上歸屬于被征地農民,20世紀90年代中期,有的村通過票決的方式將征地補償款直接分配給農民。有些村民拿到巨額的征地補償款后,任意揮霍甚至賭博。而有些村民卻因病致貧。2000年后,當地政府規定村集體持有超過70%的補償款,為村民提供包括醫療、養老等社保在內的各種福利。這一政策的順利實施說明了村民認可股份合作聯社是可以信任的社區資產管理組織。2002年,木村所有土地被征用,留在集體的補償款達1億元之巨,用于管理和開發經濟自留地。到了2015年,木村的集體資產總量超過了12億元。

迅猛增長的集體財力保障了部分村能夠改善基礎設施和社會、民生服務。一些坐大的社區成為開發區的“特區”,經濟實力超強、關系網絡復雜且自我封閉管理。它們修建了幼兒園、小學、診所、養老院、足球場、籃球場、網球場、小型圖書館、社區活動中心等,免費向本村村民開放。90年代中期后,行政村成為環衛和治保的主體。如水村,高峰期建立了100人的治保隊,年開支150萬元。這些社區散落在開發區中,在不同的社區,因集體收入水平的差異,教育、醫療、文化、體育等社會保障和公共服務水平差距很大。這制約了基層政府開展統一的城市規劃,環衛、消防、基礎設施建設與維護,推動公平的教育、醫療和其他社會服務。基層政府往往采取運動式治理的方式,開展環衛、治安等活動。受訪的一位村長說:“上級安排搞文明清潔運動,要忙一個星期,只是為了領導參觀一下。光買盒飯就要花上萬元,勞民傷財。”到了2003年后,消除社區的不合作擺上了基層政府的議事日程。

社區管理者的腐敗成為政府加強社區控制的主要理由。產權明晰和股權固化,挑起了宗族內部不同家庭間的利益沖突,弱化了宗族對集體資產管理的控制能力,為政府介入創造了空間,宗族勢力被迫從管理社區經濟事務轉向對禮儀等傳統價值和文化的維護。村委會在社區公共事務管理中的角色一直被邊緣化,而股份合作社和聯合社成為基層地方治理的核心組織。

2003年后,A區推動村改居,村委會只是在名稱上改為“居委會”。居委會成立社區服務中心,名義上是社區,實質上成為地方政府的組成部分,承接上級政府的各項職能。居委會人員和履職開支越來越依賴地方政府的財政資源。2009年實施“三舊”改造后,傳統意義上的村消亡了。地方政府強調的社區建設,距實質性內涵的社區自治越來越遠。部分村莊的宗祠得以保留,主要功能是守護家族歷史、文化和精神。政府權力滲透到鄉村的過程,受到了來自社區精英甚至村民的抵制。2011年后A區民間流行的“防火、防盜、防政府”,說明了村民的心態。

國家權力徹底覆蓋了“三舊”改造后的區域,包括發展戰略、規劃和設計、社區政治、公共管理和民生管理。行政村變成了城市社區,變成了城市政府的一個組成部分,而原來的村民變成了非農居民,唯一不同的是這些村民還維系著股份合作社。股份合作聯社解體后,其部分資產成為政府接受村民為市民的經濟賠償。

七、結論和討論

本文試圖擺脫現有城市化理論和解釋框架的束縛,忠實于田野,以扎根理論為指南,用心觸摸A區社會經濟發展的脈動,以微觀歷史視角,展示城市化過程中基層治理結構的變遷。

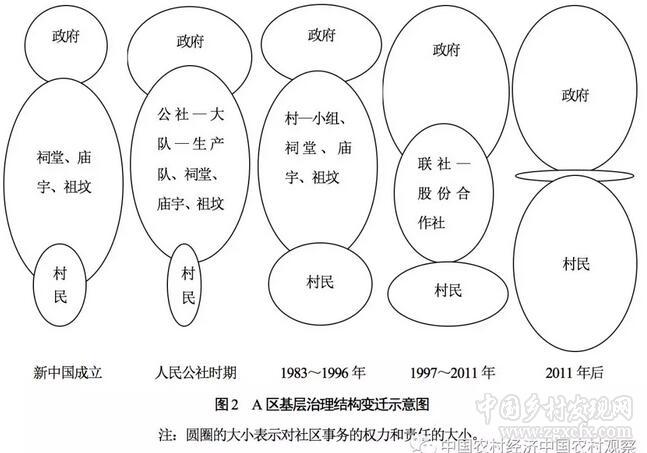

(一)基層治理結構變化激烈

圖2展示了政府、社區和村民力量消長的過程。政府是市場經濟的最積極推動者,最終實現了將土地配置到市場,村民從主要依附于宗族和社區轉變為主要依賴市場尋求生計。政府與村民的關系從社會事務上的管理者和被管理者的關系、經濟事務上的買賣關系,逐步走向民生事務和公共服務提供者與消費者的關系。他們之間的關系因具體事務的不同,在發展的不同階段也不一樣。

A區村民可理解為小農,但更像小資,即有抱負的創業者,他們同時還是社區事務的發動者、參與者。A區村民從擁護支持政府征地、共謀發展、共享發展,逐步演變為用土地盡可能地換取政府主導發展成果更大的份額。村民不是政府征地的犧牲者,而是從共享發展成果變成了分享政府主導的發展成果。

A區曾是傳統鄉村,在傳統鄉村,家戶是經濟生活和民生事務的基本單元,附屬于家族、宗族和地方宗教為主要內核的社區中,通過鄉紳、士大夫維系著與政府的聯系。社區為家戶提供了庇護,通過鄉賢、禮儀、節慶等,延續道德和文化、教化鄉里、增進認同和維護鄉村秩序。地方政府基本不介入鄉村民生、社會和政治事務。在人民公社時期,國家通過政社一體化的三級治理體系代替了傳統社區,承擔了鄉村經濟發展、社會管理和政治事務,為家庭提供了基礎教育和醫療等民生服務,壓縮了宗族傳統的社區空間。改革開放以后,村委會—村小組兩元治理體系成為社區的治理主體,承接了政社一體化體系解體后留下的基礎民生、社會和集體經濟事務管理。1996年以后,股份合作社—合作聯社成為社區的核心,隨著集體經濟力量的不斷增強,社區不斷開發民生內涵,增加社會管理的內容,適應A區社會經濟的快速發展。正式社區組織不只是社區村民庇護人,還提供經濟、民生、社會管理等各項服務,為村民提供現代都市才具備的生活條件。政府通過股改和股份固化削減了社區經濟管理權力,通過提供幫助滲入,提供資源介入,逐步接管了社區的社會和民生管理。通過國有化農村土地,政府接管了區域內政治、經濟、社會和文化事務。社區組織不斷邊緣化,并在“三舊”改造后基本解體。

本文沒有討論市場在基層治理中的作用。市場在經歷了集體化時期的衰退以后,改革開放以來,其在基層治理中的力量一直在上升。

(二) 基層治理結構變化受地方歷史文化傳統和外部政治因素的共同影響

基層政府、村民與社區相互關系變遷嵌入到當地歷史文化中。在傳統社區中,村民不是以個人理性者的角色組合在一起的,而是以家庭、宗族和鄉村文化有機地聯系起來的。新中國成立后,他們被組織在合作社、生產隊、村民小組和經濟合作社下,這些組織在一定程度上代替了家族和宗族成為他們的庇護者。通過土地改革和人民公社運動,建立起政社合一的農村治理體系,國家權力高強度滲透到農村經濟、社會、文化和政治事務中。集體化時代的生產組織和分配機制,為人民公社解體后,鄉鎮、村、組集體經濟,尤其是股份合作社的發展提供了人才、制度和文化基因。堅持中國特色社會主義市場經濟的要求,實現共同富裕的價值體系,提供均等化的民生服務和專業化的社會管理服務,形塑了當今政府、社區和村民之間的關系。

(三) 充滿彈性的社區是中國“危而不倒”的密碼

在不到40年的時間里,A區經歷了傳統農業、一般加工業、現代工業,再向高端服務業邁進的變遷,在這個過程中農民變成了市民,傳統農村變成了現代化城市。西方學者難以理解在如此巨大的變化中,中國社會竟沒有出現激烈的社會動蕩,因而提出了“中國為什么危而不倒”的疑問(劉杉,2016;Irvine,2015)。對此,A區可以給出部分答案。不可否認,A區作為我國改革開放的前哨,勇于創新、敢于試驗,全心全意搞改革,一心一意謀發展。A區的歷屆政府摸著石頭過河,針對發展中不斷出現的新問題,實事求是地尋求解決辦法。然而,這不是理論的詮釋。

黨的十一屆三中全會以來,國家權力逐漸放松了對農村經濟發展要素的管控,尤其是對土地和勞動力的管控,退出了農村政治、文化和社會建設,為中國農村留下了一個充滿張力的“大隊(村)—生產隊(小組)”和“經濟合作聯社—合作社”的社區,這些社區承接了國家權力退出后民生、社會管理職能。在激烈的社會經濟轉型中,各村的發展差異極大,合作社、合作聯社等社區組織能夠及時捕捉村民差異化的公共需求和民生需求,通過靈活策略及時提供這些公共服務。社區還為村民提供了庇護和安全保障,并創造條件鼓勵他們勇敢地投入市場經濟的汪洋大海中。政府隨著財力的增長,逐步滲透到農村的民生服務和農村社會事業中,社區為國家權力的再進入提供了路徑線索和時間緩沖。這就是“中國為什么危而不倒”的根源,是中國漸進式改革的密碼。

(四)我國未來發展風險在累積

首先,精英階層所理解的現代化與當地村民需求脫鉤。學者和官員對“科技”和“個人理性”癡迷,對概念中現代化的追逐,已經讓卷入其中的村民越來越迷茫(Wu, 2002)。只要是精英階層偏好中的現代化載體,高樓大廈、高科技、大企業、大集團,就能得到政策比較好的支持,這助推了當地社區物欲橫行、信仰缺失。“只有抓住機會變現才是王道”,這種認知使村民失去了參與現代化進程的自信,失去了在當地發展方向、戰略、規劃和具體行動中參與決策、實施和表達意見的權力。村民越來越被邊緣化,而政府的選擇空間也越來越窄(Wong,2015)。

其次,作為精神家園的社區在消亡之中。在A區社會經濟發展過程中,融合了自治和威權特質的城郊社區發揮了不可替代的作用。在西方,私有化產權實踐催生了社區和公民社會,然而我國集體資產量化股權到個人的改革卻瓦解了村莊,把社區甩了出去(劉金龍、黃小慧,2016)。筆者有理由擔心我國正在推動的農村集體產權制度改革可能帶來的社會風險。重新審視百余年中華民族救國圖強的歷史,重新認識中華民族5000年留下的一切,活化其中的寶貴財富可以增強國人的文化和歷史自信。

再次,缺乏對國家和社會邊界合理的清晰的界定。主流精英們為人民描繪了現代化中國的形象,中國會像西方一樣,科技先進、國際化企業、高樓大廈、人民富裕,政府為每一個公民提供從“搖籃”到“墳墓”的全能服務。然而,在歐美國家,非政府組織發達,承擔著不少社區事務,對社會穩定和民生服務作用巨大,政府在地方社會管理、民生和政治事務的作用是極其有限的。本文主張,我國政府應當保護和發展鄉村社區,僅承擔鄉村社會管理和民生服務的部分職能,注重發揮家族和宗族在教化、禮儀等方面的功能,維系中華民族的傳統文化。借鑒歐美國家非政府組織發展和管理的經驗,讓非政府組織介入難以用政府力量推動的公共事務,比如參與式規劃、學習型社會建設、城市垃圾管理等。重建社區和有限政府當是我國建設基層治理現代化必須攀登的高峰。

作者單位:劉金龍1 黃小慧2 鄧寶善3

1、中國人民大學農業與農村發展學院;

2、香港理工大學建筑與房地產學系;

3、香港大學城市規劃與設計系

中國鄉村發現網轉自:《中國農村觀察》2018年第3期 微信公眾號(原創)

(掃一掃,更多精彩內容!)