論“奔頭”

【內容提要】農民為什么自殺?為了回答這一問題,本文從本土正統哲學出發,基于儒家傳統對自殺的理解,以冀村農民自殺的田野經驗為例,將農民的日常口頭語言“奔頭”進行理論提煉并用之分析了冀村農民自殺的原因。“奔頭”是指在人的一生中,通過人的努力奮斗可以實現的愿望和價值,是支撐人一生的日常生活過程持續運行的動力機制,它包含了人活著所要面對的歸宿、齊家和生活三個基本層次。農民之所以自殺,就是由歸宿、齊家、生活三個層次所構成的“奔頭”這一人活著的動力機制失調所致。隨著“奔頭”三個層次的主要內涵發生變化,農民自殺的樣態亦隨之發生了變動。

【關鍵詞】農民自殺;“過日子”;“奔頭”

一、問題的提出

在西方社會學史上,導因于迪爾凱姆[1]的著作《自殺論》對社會學學科的奠基性影響,自殺研究亦成為西方社會學研究的經典范域。因自殺率作為全球較高的國家之一,[2]中國的自殺問題亦逐漸引起了學術研究者的重視。然而,在過去近20年中,中國學術界對中國自殺問題的研究主要限于醫學領域。相反,在社會學領域所展開的自殺研究尤其是高水平的自殺研究卻比較欠缺。

在社會學領域自殺研究的有限文獻中,真正具有本土化特色且又吸收了西方自殺研究優秀成果的是吳飛[3]先生關于“過日子”(“BareLife” or“Living a Life of Fortune”)這一分析農民自殺的文化意義框架的探討。這一分析框架抓住了“家庭”這一中國的自殺現象尤其是農民自殺現象發生的最核心的場域要素,并圍繞關于“人”、“財產”與“禮儀”等家庭基本構成方面的關系進行了充分的敘述和論證。該理論認為,“過日子”是指包括中國人出生、成長、成家、立業、生子、教子、養老、送終、年老、壽終等這些環節也即一個人走完一輩子的過程,而中國農民的自殺是他們在家庭生活中處理人、財產和禮儀等三方面關系的權力游戲中權力平衡所導致的不公的結果,或者說,農民的自殺是在他們遭遇家庭生活中的委屈或非公正對待而以之作為追求家庭內部正義的一種手段的產物,自殺表明了農民“過日子”和“做人”的失敗。

事實上,根據吳飛先生的理論分析,我們可以將“過日子”看成是人這一生的日常生活過程的“運行機制”,而農民的自殺則是“過日子”這一日常的“運行機制”失調后的結果。然而,如果我們進一步詢問農民,“過日子”是“為了什么呢”?是僅僅“為過日子而過日子”,還是“有更深刻的目的或動機”?

為此,筆者在距離吳飛先生研究的田野點不遠但基本屬同一文化區域的華北冀村[4]開展了田野調查。冀村,是根據筆者研究需要而取的一個學名,該村位于河北省東北部Q市Q縣G鄉,實由兩個相鄰的行政村C村和D村構成,總人口有2790人,民族成分主要為滿族,但絕大部分屬于“隨滿”,實際上都是地道的“漢族”人口,村民家族觀念較濃,男孩生育偏好突出。筆者于2011年4月7日至5月6日在冀村就當地農民自殺問題展開了駐村一月的專題調查。資料收集主要采用無結構式深度訪談法和半結構式深度訪談法,前者主要用于理解農民自殺的具體情境、過程和后果以及與之相關的文化觀念,后者主要用于理解農民自殺在一些量化指標上的分布特征,如性別、年齡別、時間區間等。

調查時發現,農民對自殺的最初解釋均是說“日子過不下去了”或“日子沒法過了”才選擇“自殺”。應該說,其表象邏輯與吳飛先生所做的理論思考十分切近。但當筆者進一步詢問他們為什么“日子過不下去了”或“日子沒法過了”就要選擇“自殺”時,他們則表示“日子過不下去了就沒有‘奔頭兒’,沒有‘奔頭兒’,過日子就沒有意思,活著也就沒有意義。”在一個月的田野調查中,筆者訪談時不斷重復這一問題,而農民也不斷重復差不多同樣的回答。這種田野經驗的沖擊使我們深思,“奔頭兒”相較于“過日子”來說,應是影響農民選擇自殺行動的更為深刻的機理。

較之于“過日子”這一人生日常生活過程的“運行機制”(Operation Mechanism)而言,“奔頭兒”的實質是人這一生的日常生活過程的“動力機制”(Dynamic Mechanism)。在吳飛先生[5]試圖尋找卻無法找到一個與西方文化中的“上帝”或“赤裸生命”對應的中國概念來理解中國農民的自殺而只好將就著選擇相對接近的“過日子”作為解釋農民自殺的理論框架時,筆者認為“奔頭兒”似乎更能對應西方文化中的“上帝”,而“奔頭兒”的結構或內涵則是中國農民心中具體化的“上帝”。因而,將農民日常口頭語言“奔頭兒”進行學術提升構建,就可以形成一種理解中國農民自殺的文化機理的異于西方而具有本土特色的理論框架。本文試圖以吳飛先生的“過日子”這一農民日常生活過程的“運行機制”的分析為學術起點,從“奔頭兒”這一農民日常生活過程的“動力機制”的角度以冀村農民自殺的經驗為例對中國農民自殺做一些一般的抽象性的理論思考。同時,為了概念形式的簡化,我們在本文中將“奔頭兒”的兒化音去掉,也即僅取“奔頭”二字進行構建提升和分析討論。

二、自殺社會學研究及其傳統

(一)中國的自殺社會學研究

在中國社會學領域的自殺研究中,主要存在著結構決定論與行動決定論兩種路徑取向。

從宏觀角度看,持結構決定論并做出了十分出色的研究的學者是景軍教授和張杰教授等人。他們認為當前中國自殺率的下降是由農村婦女自殺率的顯著下降所形成的,究其原因,與中國宏觀經濟結構的變動特別是女性勞動力的鄉城流動有關。[6]當然,上述研究者也因受限于宏觀數據年齡變量的缺失,而無法更為詳細地考察各年齡段的婦女自殺情況。而有一些數據表明,農村婦女自殺率的下降主要是農村青年婦女自殺率的顯著下降所導致的,然而,農村老年婦女的自殺率卻顯著上升。[7]

所以,另一些結構決定論者則就諸如代際關系變動、婚姻關系變動等微觀家庭結構變動來解釋農村自殺率的更為細致的變化情況,[8]他們認為農村代際關系由反饋向剝削的轉換是農村老年人自殺的重要因素,[9]而離婚率的顯著上升與農村青年婦女自殺率的下降則表明,如果缺乏家庭結構的變動,那么,離婚率的數字就有可能與自殺率的數字發生戲劇性的但卻是符合經驗事實的轉換。[10]

然而,無論是從宏觀還是微觀的角度,結構決定論的缺陷均在于無法觀察或研究自殺行動者自殺行動的目的或動機,也即他們在解釋自殺行動者“為什么自殺”這一環節上具有重要貢獻,但對于自殺行動者“為了什么而自殺”的解釋卻明顯不足。因而,行動決定論者則從社會行動的角度對之進行了探索與闡釋。

Pearson和Liu[11]認為中國農村婦女的自殺更多地應是家庭內部的權力斗爭的結果。Liu[12]還認為中國農村婦女自殺的意義在于個人的反抗和報復以獲得她們活著時無法達到的目的。劉燕舞[13]在討論民間法與國家法兩者在自殺糾紛沖突中的調處時亦考察了Pearson與Liu等人所指出的作為反抗或報復的農村婦女自殺行動。Lee與Kleinman[14]亦認為中國的自殺可以看做是自殺行動者的一種反抗行為。Wu[15]則從“賭氣”(gamblingforQi)的角度闡釋了中國北方農村農民的自殺行動與家庭政治的關系。楊華等與賀雪峰教授認為農民對死后世界缺乏想象和畏懼,能夠自主地處置自己的身體及確定自己的存在方式,這為他們自殺帶來了很大的自主空間。[16]還值得一提的是,景軍教授亦曾從社會行動取向的角度對一位老年婦女的自殺進行了精彩闡釋,他從行動的“未預結局”(unintended consequence)的角度就一位庫區移民的老年婦女的自殺與外在情境的關聯進行了理論分析,并據此討論了這一自殺案例所透視出的國家與社會的關系。[17]

行動決定論的取向相較于結構決定論的取向來說,在中國的自殺研究中可能更能切合實際,也應更有利于我們理解中國農民自殺的機理。其原因在于,中國的自殺研究雖與西方自殺研究傳統關聯緊密,但是,中國的自殺研究更需要考慮自身的研究條件。特別是對于自殺率數字的運用,我們同樣遭遇西方自殺研究中所遭遇過的諸如失真、漏報、統計口徑不一等系列困境,甚至,因為各種因素的糾合,我們所遭遇的困境還要遠大于西方自殺研究中選取同樣取向的研究者所遭遇到的困境。因此,我們接下來有必要簡要梳理西方自殺社會學的研究傳統,并據此來建設性地初步反思中國的自殺研究,從而為我們選擇合適的研究路徑做出說明。

(二)西方自殺社會學研究的傳統

我們知道,結構決定論者的研究其理論傳統大體均源溯于迪爾凱姆所開創的實證主義自殺社會學研究。而行動決定論者的研究理路其傳統大體可上溯至韋伯、舒茨等人所開創的人文主義社會學研究。

實證主義自殺社會學在西方自殺社會學中一直居于主流位置,其開創者迪爾凱姆按照“社會整合”與“社會規范”兩個關鍵維度來考察其與自殺類型的匹配關系。[18]

在迪爾凱姆之后,莫里斯·哈布瓦赫(Maurice Halbwachs)認為迪爾凱姆所運用的兩個關鍵變量——社會整合與社會規范——具有高度重疊的特征,因此,他提出更為綜合性的“社會疏離程度”(thedegree of social isolation)這一概念來分析自殺產生的原因(the causes of suicide),他指出,在西方社會中,因為城市的疏離程度比鄉村要高,所以,城市的自殺率相比于鄉村來說也要高。[19]然而,中國的自殺特征與迪爾凱姆和哈布瓦赫等人所論述的是剛好相反的。中國城市的疏離程度較之于鄉村來說要高,但其自殺率卻遠低于城市。

安諸·亨利和詹姆斯·肖特(Andrew F.Henry&James F.Short)等人[20]則從對社會規范這一維度的反思出發進一步完善迪爾凱姆的理論,他們認為“外部控制力”可以用之理解自殺率的分布及其變化,這一概念分析指出一個社會內部對其成員的控制力越強,那么,其內部成員的自殺率就會越低,相反,如果控制力越弱,那么,其內部成員的自殺率就會越高。不過,中國的自殺經驗同樣無法支撐這種數據及其理論。即使在西方社會,這一結論亦未必成立。[21]

杰克·吉布斯(JackP.Gibbs)與沃爾特·馬丁(WalterT.Martin)兩人則根據自殺者的職業階級(occupational class)的變化從自殺者的社會關系的穩定性和持久性的角度來討論其與自殺率波動的關系,他們認為人們在向上或向下發生社會流動時,都會因為與原有社會關系聯結的松弛而會具有較高的自殺率。[22]

實證主義自殺社會學的研究路徑遭到了來自秉持馬克斯·韋伯(Marx Weber)[23]和阿爾弗雷德·舒茨(Alfred Shutze)[24]等人所開創的人文主義傳統路徑的研究者的批評。盡管韋伯與舒茨兩人都沒有具體涉及關于自殺的討論,但他們將社會行動作為社會學研究對象的傳統卻引導著自殺社會學領域對迪爾凱姆主義秉持批評路數的學者對自殺的社會意義(social meanings)的思考。[25]

與實證主義社會學將自殺率這一整體社會事實作為自殺研究對象不同的是,人文主義自殺社會學研究者認為應從社會行動的角度出發將自殺行動當做一種社會行動進行研究,特別是對自殺行動的主觀意義的探討尤為重要。他們對迪爾凱姆主義的批評主要集中在如下四個方面。其一是對于政府所提供的自殺統計數字是否可信的質疑;其二是對迪爾凱姆的自殺之定義的質疑;其三是關于是否只能運用自殺率作為自殺的研究對象的質疑;其四是對一些實證主義的具體理論假設的質疑。[26]

道格拉斯(JackD.Douglas)在研究進程中不斷發現,統計數字的單調使得關于自殺本身的很多因素或內容均無法顯示出來,他發現要想使自殺研究能夠更多地關注自殺者本身的真實邏輯就有必要擺脫迪爾凱姆主義的窠臼而開創新的路徑,最終他嘗試著考察自殺行動的社會意義,并隨之形成了一個較為堅實的新的社會學領域的自殺研究傳統。[27]對社會意義的關注主要是關注作為意義復合體(meaningful complex)的自殺行動者的自殺動機(motives),即指向自殺行動者自己或充分明了他人態度或行為的觀察者的具有復合意義的自殺動機。[28]他還指出,研究者必須要關注每個具體的自殺行動,并對其情境做出解釋性理解,因此,與其單一地將自殺率作為唯一的考察對象,還不如通過對自殺者相關的人展開深度訪談,以及收集一些與自殺者的自殺行動有關的材料,進而來理解自殺者自殺的社會意義到底是什么。[29]

(三)建設性的反思

應該說,人文主義自殺社會學的路數越來越切近中國的經驗現實。事實上,當我們將自殺行動者的自殺動機作為考察對象時就會發現與僅觀察自殺率所不一樣的面相。在中國農村的田野中調查自殺現象時,我們就會發現諸如為了報復而自殺、為了殉節利他而自殺、為了擺脫疾病痛苦而自殺、為了死亡本身而絕望自殺等等自殺動機的客觀存在,而理解這些自殺行動的動機顯然可以較之冷冰冰的自殺率數字具有更為豐富的含義。

此外,人文主義自殺社會學的路徑之所以更適合于中國的自殺研究還在于客觀的關于自殺研究的條件所限。人文主義自殺社會學所批評的關于實證主義社會學倚靠官方關于自殺的統計數字來研究自殺所存在的問題同樣存在于中國的研究現實中。其一是有些歷史時段中因為特殊原因如意識形態的窠臼[30]而沒有關于自殺的統計數字。[31]其二是即使有統計數字公布的年份其漏報率亦相當嚴重,如有些學者對全國疾病監測點所收集的數據分析指出其漏報率估計可能達到了28.13%,[32]費立鵬[33]通過分析衛生部死亡登記系統的數據指出其漏報率可能有18%。筆者自己在全國十余省份數十個村莊的調研揭示出,幾乎每地每10例真實的自殺死亡者中,能按自殺死亡上報登記的一般不超過3人,他們中的絕大部分均以病死或正常死亡上報,甚至對自殺死亡的忌諱所導致的嚴重漏報本身就是一個值得重視的隱喻著的文化問題。所以,如此看來,依賴統計數字所做出的研究就有可能會存在較為嚴重的真實性問題。然而,國內秉持結構決定論研究路徑的學者大多沒有注意這一客觀現實的研究條件的限制性,這對于從宏觀角度研究中國社會或中國經濟等宏觀結構與中國自殺率的相關關系的研究來說尤其突出。

由此,我們可以知道,吳飛先生所選取的人文主義自殺社會學研究路徑是值得尤為肯定的,他明確指出他對自殺的理解遵循了道格拉斯的方法,即盡量揭示社會和不同的人對自殺的文化意義的理解。[34]因此,從西方自殺研究的學術脈絡來講,本文關于“奔頭”與自殺的關聯的理論思考亦正是秉持人文主義自殺社會學路徑的社會行動視角下的一項嘗試性探索,當然,基于我們接下來要討論到的中國正統哲學對自殺理解的迥異于西方的特點,我們更愿意將之放置在中國的儒家傳統路徑中進行考察。

三、儒家傳統路徑:理解自殺的本土哲學基礎

吳飛先生[35]在討論構建“過日子”的理論框架以理解中國北方農民乃至中國農民的自殺時是從清理和爬梳近代以來西方自殺學與生命觀開始的,其基本的預設在于盡管西方自殺學尤其是自殺社會學已經相當專業化,但其所體現的對生命問題的思考仍然脫離不了西方文明中基本的生命觀,因而從清理近代西方文化對生命觀的理解再來反觀中國農民的思維方式就能為構建具有中國關懷的本土理論框架提供有益的觀照,這種學術努力無疑是十分值得肯定的。不過,如果我們將歷史視線拉長進而從更為源頭的角度就中西方文化尤其是中國文化關于更為具體的自殺觀的討論,我們就會有一些新的學術體悟,特別是從中國自身的文化角度搜尋有益的學術養料從而為構建具有本土特色的理論框架服務就更加顯得必要。

公元前六世紀到三世紀的中國春秋末年到戰國時代,中國傳統的文化思想進入了一個卡爾·雅斯貝爾斯(Karl Jaspers)[36]所謂的“軸心時代”(theAxial Period),與同處軸心時代的西方文化淵源中的古希臘產生了諸如蘇格拉底、柏拉圖和亞里士多德等先哲一樣,中國的這個時代亦產生了中國文明源頭的眾多諸如儒家的孔子、孟子、荀子和道家的老子、莊子和墨家的墨子等等先哲巨賢。這些至圣大師們在那個所謂禮崩樂壞和戰亂連綿的特殊年代思考著人類秩序的眾多基本問題,其中關于人以及人的生與死乃至諸如死的非正常方式——自殺——一類的思考同樣扣人深省。

在馮友蘭先生[37]看來,軸心時代的蘇格拉底、柏拉圖和亞里士多德等及他們所形成的哲學宗派可視之為西方哲學的正統,而經由孔子、孟子和荀子等及他們所形成的哲學宗派可視之為中國哲學的正統。之所以要回到軸心時代先哲巨賢關于自殺思考的討論中去吸取養料,是因為即使是建基于近代西方文明基礎上的近現代西方自殺學,很難有證據表明其思想源頭僅受一元論的以“上帝”為核心的基督文明的理論思考,事實上,從文藝復興和啟蒙運動開始,人們思考的源頭均回到了軸心時代。中西方盡管存在各種各樣的差異,但每當遭遇近代或現代的人類生存發展的危機困境或風險時,都習慣于從肯定或否定的角度回到軸心時代的各自文明中去尋找答案。對待生與死特別是如何生與如何死的問題上,西方文明所面臨的一直是哈姆雷特式的拷問。在“tobe”與“nottobe”之間做出決策從一開始的文化源頭思考上似乎就是一個更接近二元對立的問題。而這種選擇的“艱難”也許并不在于“生”與“死”的“詞”上的意義,其所指之“物”更在于“權利”與“罪罰”的討論。

從古希臘三哲的蘇格拉底、柏拉圖和亞里士多德關于自殺的論述來看,他們背后實際都隱藏著自殺者當然也包括更為廣泛意義上個體——人——是否有“權利”處理自己的肉身的問題。因而,他們都將之置于法律的角度去討論這一人生哲理問題,并根據自己對自殺反對的立場而主張運用法律對自殺者的尸體進行侮辱性懲罰。受此影響,雅典的法律將自殺當作謀殺的一種,認為這是褫奪自己生命的犯罪。[38]我們認為古希臘三哲對自殺問題討論的最核心的邏輯在于他們均從“權利”的角度來論述自殺的應該與否,其所謂的“義”大多均指一種比個體更為抽象的“正義”(justice)。這種思維方式顯然一直影響著此后整個西方自殺學在構建理論或論述立場時所做的各種努力。

相較于蘇格拉底等對自殺的禁止態度不同的是,孔子關于自殺的態度相對模糊一些。孔子并沒有像蘇格拉底那樣直接討論自殺問題,而是在一些涉及對自殺死亡者或未自殺死亡者的態度或評價中間接表達出來的。

對自殺死亡者伯夷與叔齊[①]兩人的評價,從正面體現出了孔子對自殺的態度。在《論語·微子》中說:

“不降其志,不辱其身,伯夷、叔齊與!”[39]

對于伯夷和叔齊的自殺,孔子贊譽有加,認為他們的“自殺行為”是“不降其志,不辱其身”。在《論語·述而》中,子貢問孔子伯夷、叔齊是什么樣的人時,孔子下斷語說:

“古之賢人也”,曰:“怨乎?”曰:“求仁得仁,又何怨?”[40]

孔子論述的這種思維方式與蘇格拉底、柏拉圖和亞里士多德他們均有很大的差異,顯然,孔子所討論的并不在自殺本身如何,也不從個體出發,而是討論更為抽象的問題。這從他對在他的“仁”的“一般語境”下“應該選擇自殺”而又沒有自殺的人的看似自相矛盾而實則又比較統一的評價來看更能說明這一差異。孔子在其弟子子路和子貢問其對管仲沒有自殺殉主的看法時便能表明這一事實。在《論語·憲問》中談及管仲時:

子路曰:“桓公殺公子糾,召忽死之,管仲不死。”曰:“未仁乎?”

子曰:“桓公久合諸侯,不以兵車,管仲之力也,如其仁,如其仁。”[41]

對這段話的譯法,我們可參考三位權威專家的觀點。

其中,楊伯峻譯:子路道:“齊桓公殺了他哥哥公子糾,[公子糾的師傅]召忽因此自殺,[但是他的另一師傅]管仲卻活著。”接著又道:“管仲該不是有仁德的吧?”孔子道:“齊桓公多次地主持諸侯間的盟會,停止了戰爭,都是管仲的力量。這就是管仲的仁德,這就是管仲的仁德。”[42]

李澤厚譯:子路說:“齊桓公殺了公子糾。召忽自殺,管仲卻不死。”“這是沒仁德吧?”孔子說:“齊桓公多次聯合、統一了諸侯們,并不憑借戰爭,這是管仲的力量。這是仁呀,這是仁呀。”[43]

錢穆譯:子路說:“齊桓公殺公子糾,召忽為公子糾死了,管仲不死,如此,未算得是仁吧!”先生說:“桓公九次會合諸侯,并不憑借兵車武力,都是管仲之功。這就是他的仁了。這就是他的仁了。”[44]

因此,對于“死之”的譯法,無論是從直接譯,還是從全文的意譯,作為“自殺”理解無疑是準確的。在《憲問》中,緊接著的討論進一步說明了這一點。

子貢曰:“管仲非仁者與?桓公殺公子糾,不能死,又相之。”

子曰:“管仲相桓公,霸諸侯,一匡天下,民到于今受其賜。微管仲,吾其被發左衽矣。豈若匹夫匹婦之為諒也,自經于溝瀆而莫知之也?”[45]

對于文中的“不能死”和“自經于溝瀆”,楊伯峻[46]譯為“不但不以身殉難”和“在山溝中自殺”;錢穆[47]譯為“不能為子糾死”和“自縊死在溝瀆中”,錢還在大篇注釋中討論管仲式人物因守大仁大功而不自殺和匹夫匹婦守小仁小信而自殺的區別,以及孔子的本意。[48]李澤厚則譯為“不能以身殉難”和“自殺在溪溝里”。[49]

與對伯夷叔齊自殺的肯定不同,孔子認為,從天下福祉來看,管仲沒有像召忽那樣自殺也是對的,相反,如果像普通百姓那樣在溝壑之邊上吊自殺死亡還沒有人知道那就沒有什么“意義”。[50]按照儒家傳統褒揚伯夷叔齊式的殺身成仁和舍生取義的做法來判斷,管仲是應該自殺殉難的,因此,孔子此處的論述看似有點矛盾,然而,細究起來說,實際上在孔子那里是貫通的,是邏輯自洽的,也即,其為管仲沒有自殺辯護和為伯夷叔齊不食周粟而自殺而喝彩其實是一致的。對此,顧炎武在《日知錄》中說:君臣之分,所系者在一身。華夷之防,所系者在天下。故夫子之于管仲,略其不死子糾之罪,而取其一匡九合之功,蓋權衡大小之間,而以天下為心也。[51]錢穆(注說“本章舍小節,論大功,孔子之意至顯。”[52]亦即此理。

至此,我們可以看出,儒家哲學對自殺的態度其評判標準并非從“權利”出發。也就是說,至于個體是否有權利決定自己的生死,這并不是儒家哲學關注的核心問題。他們關心的是人死后有什么“社會意義”(socialmeaning),如是否符合“仁”的標準。且至為關鍵的是,儒家哲學在討論自殺時并未將之與“神”或“上帝”等神圣之物聯系起來,他們心中的“神”或“上帝”就是“仁”或“人”。軸心時代的西方文明更關注的是自殺者執行自殺行動前的“權利”,而軸心時代的中國文明更強調的是自殺者執行自殺行動后的“意義”或“后果”。

孔子對自殺本身均沒有明確的贊成或反對態度,其判定自殺的道德性或應然性的時候均取決于自殺行動者的“目的動機”是為了什么,自殺行動的后果又是如何。如果自殺行動的目的動機與自殺行動的結果均符合“仁義”這一最高的“社會意義”準則,那么自殺就是值得贊揚和肯定的,反之就是應該否定批判的。[53]這些對不同自殺者的評價的矛盾性表明儒家哲學在自殺問題上所具有的靈活性和包容性,而不像西方哲學那樣在各種二元對立之間討論問題。

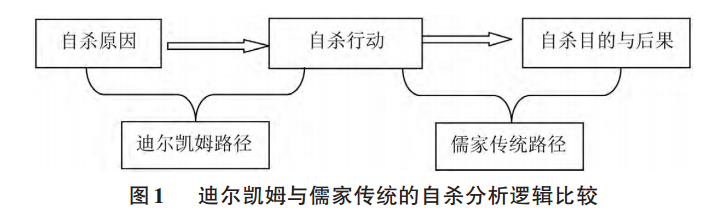

儒家傳統對自殺問題的討論顯示出,其思維方式主要側重于從自殺者自殺的動機(motives)和后果(consequences)的角度討論問題,而非西方主流的自殺社會學傳統主要側重于討論自殺的權利(right)和罪罰(crime&punishment)的二元對立問題,從這個角度說,儒家傳統是不關心自殺是否是一種基本人權的,他們的衡量標準主要是自殺的后果是否符合抽象的仁義原則。僅從方法論的角度來看,儒家傳統討論自殺問題的方式,更類似于西方非主流的自殺社會學傳統中社會行動主義視角一派,如道格拉斯。[54]簡要來說,迪爾凱姆[55]的路徑,其特點是強調自殺是因為什么,如果從現象學社會學的角度看,這一路徑更強調的是自殺的“原因動機”,而儒家傳統討論自殺問題的方式則更類似于現象學社會學中所說的“目的動機”,它強調的是自殺是為了什么,其邏輯關系,我們大致可以用下面的一個簡圖表示:

迪爾凱姆[56]曾在《自殺論》中坦承,其本意也想遵循根據自殺者自殺的目的與后果來進行分類,這種做法是更偏經驗主義的,但是,由于其基本路徑是從統計數據出發,而缺乏第一手的關于自殺案例的詳細的田野材料,他只好退而求其次,選擇了從自殺原因的角度也即所謂病因學的分類。他說:“根據自殺的方式或形態學特點對有理智的人的自殺進行分類是做不到的,因為幾乎完全沒有必要的資料。事實上,要進行分類,就必須擁有關于大量案例的正確描述。”因此,迪氏最終采取的是病因學的進路,即先假定某些原因存在,然后運用統計數據進行檢驗。而對我國農民自殺問題的理解,因為我們的田野進路能夠收集到一手的資料,又因為儒家傳統文明對自殺問題的理解方式迥異于西方主流自殺社會學理論構建的路徑,所以,我們選擇在儒家傳統路徑下思考構建本土自殺理論問題更具有可行性。

儒家傳統對自殺的理解,映射在日常生活中的表現就是,人們思考的是自殺到底是為了什么,以及在目的動機導向的自殺行動執行下,自殺行動執行的完成狀態也即自殺行為會產生什么樣的社會后果,而較少思考自殺是因為什么。正是因為這些考慮,人們選擇在自殺行動的狀態中,會有所權衡。最常見的日常表達方式就是“就這樣死了,值不值?”。對于大人物如王侯將相或江湖俠客來說,他們是否值得的內容更多是諸如“仁義”或“天下”或“社會”等超越于個人的公共福祉。而對于匹夫匹婦來說,他們是否值得的內容更多就是圍繞家庭而產生的一系列支撐他們為什么活著以及為了什么而活著的理據。

四、何謂“奔頭”

有了前述這些清理,根據軸心時代中國哲學關于自殺討論的注重自殺的社會意義的方法論路徑,我們就可以開始著手構建具有本土特色的自殺社會學理論了。

通過訪談,我們發現,在每個重要的人生周期或年齡段中,人們所需要滿足的一系列愿望與他們的自殺發生了十分緊密的關聯。這些愿望用農民自己的話說就是“奔頭”。正是從這個意義上來說,我們認為“奔頭”是較“過日子”更為深刻的影響農民自殺的文化機理。

“奔”念去聲“bèn”,據《現代漢語詞典》第52頁關于“奔”的詞條介紹,其意指:①直向目的地走去,如投奔;②作介詞,指朝或向,如漁輪奔漁場開去;③年紀接近的意思,如奔六十的人了;④為某事奔走,如你們生產上還缺什么材料,我去奔。本文中,其意義取①。當然,本文所謂的“奔”同時也包含了方向性。而“奔頭”在《現代漢語詞典》第52頁的詞條解釋中為“經過努力奮斗,可指望的前途。”[57]本文亦基本持此意義,并在此基礎上略做引申,即指在人的一生中,通過人的努力奮斗可以實現的愿望(Hope)和價值(Value),是支撐人一生的日常生活過程持續運行的“動力機制”(DynamicMechanism)。

“奔頭”在本文中既是一個靜態的事物,也是一個動態的過程,強調其靜態的特征就是要強調其實在性,表明其是一個可以具體地實在地體驗得到的客體,比如,“有個兒子”就是一個“奔頭”,而能否真的有個“兒子”就是一個過程,也即實現“有個兒子”的“奔頭”的過程。因此,我們將冀村的農民自殺理解為農民在追求實現各種奔頭的過程中失敗后的產物。也因此,農民說“活著沒啥奔頭,不如死了算了”,并不是說“奔頭”的內涵本身不存在,而恰恰是在存在的“奔頭”的內涵的客觀現實上,因為奮斗的過程中未能實現“奔頭”的內涵而感覺“沒有奔頭”。換言之,“活著沒有奔頭”實際是指面向著“奔頭”的實際內容也即系列愿望或期望卻無法接近乃至實現的一種人生狀態。

此外,“奔頭”還具有周期性。大體來說,每一個受地方文化規訓的個體在一個特定的生命周期內都會有相對更為重要或主導性的“奔頭”,當這個特定的時間或時期完結以后,如果實現了這個“奔頭”,那么,這一個體的人生就是完滿的,否則就是失敗的,就有可能因此而導致自殺。

如此一來,我們同樣可以探討家庭內部的“義”的問題,但此“義”是一種“意義”,即英文詞“Meaning”,而非“正義”,即英文詞“Justice”。顯然,“意義”更能包含“正義”,“正義”某種程度上只是“意義”的一種類型。也因此,基于“正義”而出現的挫折即使引起自殺也可能只會是小部分自殺,而無法用之解釋大部分自殺是如何產生的。

當然,在冀村,“奔頭”與“過日子”同樣有著緊密的關系。“過日子”是一個人走完一生的過程的“運行機制”,但“奔頭”卻是指引著人走完這一生的過程的“動力機制”。因為人不是動物,至少大部分人并不會真的做一天和尚撞一天鐘,而是有著各種各樣的“追求”。換言之,“過日子”其實就是一種“活著的狀態”(Status of BeingAlive),它所彰顯的是人活著的“運行機制”(Operation Mechanism)問題。而“奔頭”則是要回答“為什么活著”(Causesof Being Alive)以及“為了什么而活著”(Purpose of Being Alive)這樣更為抽象的“動力機制”(Dynamic Mechanism)問題。

那么,“奔頭”的具體所指是什么呢?從訪談的情況來看,農民的口頭回答主要聚焦在如下幾個方面:一些人說,所謂“奔頭”,就是要有個兒子,或者說傳宗接代,延續香火;一些人則說,所謂“奔頭”,就是日子要過得紅火,有像樣的房子,穿像樣的衣服,吃像樣的菜,有錢花;一些人則強調,活著要有“奔頭”,家庭至少要和和美美,至于何為和和美美,則具體到家庭中的幾對重要的關系的協調和處理,如父慈子孝,夫妻恩愛,愛情甜蜜;一些人則也強調到,所謂“奔頭”,就是要事業興旺發達,能夠有所功名,特別是子代應該有所功名;一些人則表示,“奔頭”就是要身體好,不然,人如果病怏怏的,甚至過早因病去世,無論其他方面多好,都會沒什么意義等等。

農民的這些樸實的口頭語言表達,應該說基本上涵蓋了人一生中“奔頭”的方方面面的具體內容,它與儒家傳統對普通人的大多數理想的要求是基本一致的。也即是說,我們可以將農民這些普通的經驗性的表達適當抽象化,按照中國人的人生哲學進行一般化的提煉。錢穆[58]在《人生三步驟》一文中認為人生的三個層次分別為:生活、行為和歸宿。其中,生活主要指涉衣食住行等物質生活層面,而行為則主要指向事業,其間又根據儒家傳統包含了修身齊家治國平天下幾個更為微觀的層次,當然,對于普通人來說,這一層次更多限于修身與齊家,特別是齊家方面,需要處理代際關系、夫妻關系、朋友關系等方面的事,特別是父慈子孝,兄友弟恭,夫婦好合等幾個層面尤其重要。為什么要生活?為什么要修身齊家?為什么要殺身成仁和舍生取義?在錢先生看來,這涉及到人生的第三個層次即歸宿,講究生活是人生的開始,而人生的結束之時,也總要有個歸宿,至于行為和事業則是開頭到結束之間的步驟。人生的歸宿主要講究人的德性,人的肉體可以死亡,但德性可以通過子孫后代保存下來,從而達至永生。顯然,子孫后代的保存需要依靠傳宗接代來完成,與此相伴的則是一整套圍繞傳宗接代如何可能而形成的文化體系,例如喪葬禮俗的安排等。

無論是從詞典表述,還是農民經驗語言的表述,所謂“奔頭”,其意大致是指支撐人生完整過程的動力,是通過人的努力奮斗可以實現的愿望和價值。在這個意義上來看,奔頭即是人生。奔頭的落空,也就是人生的落空,生的失敗,另一端即是死亡,當自然外力并沒有起到這一作用時,出于人的內心所訴諸的內向攻擊行動,也即人的自殺,就有了可能。如此一來,吸納錢先生的一些論述,并在此基礎上,根據農民的經驗表述,做些擴充,我們基本可以將奔頭操作化為以下三個層次六個維度,或者說,這三個層次和六個維度就構成“奔頭”的基本結構。

我們將“奔頭”操作化為:歸宿、齊家、生活三個層次。

歸宿,對農民而言,就是其人生最終要往哪里去的問題,去了之后又如何安置。其主要對應更為經驗的表述的傳宗接代的維度,它又通過那些沒有兒子的地方文化安排而更為直接、極端和具體地展現出來。

齊家,之所以在行為層次中居于重要環節,就在于,儒家傳統雖然強調格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下,但對于普通農民來說,其最重要的仍在齊家一環。自殺的發生,其情境主要在家庭,而其關聯則主要是齊家的成功與否。家即是普通中國人人生最大的事業,齊家的核心是要處理若干維度的人倫關系,其主要維度涉及父慈子孝、夫妻和合、愛情美滿,他們通過自殺事件中的代際糾紛、夫妻糾紛和婚戀挫折而表現出來。

生活,則主要指日子紅火,具體化為衣食住行等物質生活的優越與否以及因此而引發的社會比較和在社會比較中失敗后而采取的自殺行為。除了物質條件外,支撐生活成為可能的是身體,它維系前述各個維度能否持續運行的自然肉身,因而,人的機體健康與否就至關重要,它所對應的主要是人如何應對自己的身心疾病。

五、歸宿與農民自殺

從歸宿層次來說,冀村人活著的主要“奔頭”就是“有個兒子”或者說“傳宗接代”。

在冀村,人活著是否具有意義,主要取決于生育至少一個兒子。因此,他們認為如果沒有兒子,即使腰纏萬貫甚或手握權柄,在“兒子”這個最重要的“奔頭”面前充其量只不過是“繡花枕頭而已”。這種觀念在1980年代和1990年代時,即使面臨計劃生育政策實踐的巨大沖擊,也仍保持相當的剛性。2000年左右以來,生育觀念在1980年代以后出生的青年步入結婚生子的過程后有所變化,即生育一個兒子的沖動比此前略有弱化。但是,總體來說,生育至少一個兒子仍然是他們主要的“奔頭”,即使是1980年代以后出生的當前正步入結婚生子階段的青年人,在接受訪談時均毫不猶猶豫地堅持這一點,可見,這對當前青年的規訓同樣是有效且牢固的。

要理解“有個兒子”這一主要“奔頭”,我們的重點是要理解“沒有兒子”的人的狀態。換句話說,也即要理解“沒有兒子”的人的歸宿所在。正是他們的生存和生活狀態,才能夠更為恰切地反襯出“有個兒子”這一主要“奔頭”何以會作用于他們的自殺邏輯。

“沒有兒子”首先最主要的是有兩種“恐懼”。恐懼之一是“絕后”的恐懼;恐懼之二是“沒有養兒就無以防老”的恐懼。前者更趨于價值性,后者更趨于功能性。

從價值性的絕后的恐懼的角度來說,沒有看到兒子作為一個后人延續自己的血脈香火,就意同于自己活著僅是行尸走肉,也就看不到自己生命的延續性。如此活著,在冀村農民那里無異于已經死亡。從功能性的無兒防老的恐懼的角度來說,沒有兒子就意味著自己晚景凄涼,這種恐懼會在做各種掙扎以求獲得一個兒子而失敗后伴隨個體的整個人生過程。

問題在于,絕后的恐懼一旦作為一種文化被構建成功且相當剛性后,在沒有力量將這種文化解構之前,很難找到一個實體對之進行替代。對于功能性無兒防老的恐懼,不僅是在冀村,甚至在中國大多數地方的農村均因為正式的制度支持長期闕如或不足,而使得農民不得不考慮需要一個兒子以備時需。

在冀村,對于沒有兒子的村民來說,第一種恐懼是無法克服的,除非能生出一個親生的兒子或抱養一個兒子,否則,被人罵“絕戶器兒”就成定勢了。第二種恐懼在正式的制度支持沒有介入的時候,只能通過招贅“養老女婿”的形式解決。當然,對于五保戶而言,他們因為有正式的制度支持,反而不會存在第二種恐懼,且因為沒有婚配,對于第一種恐懼所被構建的文化的規訓也不如已婚者那樣突出和牢固。然而,在冀村,招女婿都只能承擔功能性的作用,而無法承擔價值性的作用,也就是說可以解決的是養老問題,但無法解決傳宗接代的問題,即使通過將他們作為工具以添加男丁,但是,從父系血統或男系血統來說,仍然是不純正的,也正是這種考慮,即使抱養兒子,也仍然是一種鄰近絕后的狀態,而無法真正告別絕后的恐懼,其歸宿仍然不是完整的。

更嚴重的問題還在于,姑且不論第一種恐懼無法克服,即使通過“招夫養老”(即招女婿入贅)解決第二種恐懼,但是,冀村并沒有為招夫養老構建合適的文化體系。相反,既有的構建起來的一整套圍繞兒子為核心的文化體系是排斥入贅的女婿的。除日常生活中入贅女婿的邊緣角色外,最為嚴重的還在于地方文化體系中沒有為入贅者安排靈魂可以放置的位置。

這主要表現在喪葬文化上。在冀村,人們都有“祖墳山”的概念,冀村人將之叫做“墳圈子”。它的作用就是將死者按照父系或者說男性譜系葬在同一塊地方,且按照輩分由高至低以金字塔形式安排墳塋的位置。“墳圈子”的這種金字塔形式的設計,在當地人那里有個專有名詞:“頂腳”。充當“頂腳”的只能是親生的兒子,而能夠被“頂腳”的則只能是親生父母。“頂腳”的要義包含兩個維度。一方面,它將父權制下親代宰制子代的權威復制轉移到所謂的陰間,也即是說,作為兒子,生前要被父母踩在腳下,死后仍要被父母踩在腳下;另一方面,它從直觀上反映了一個家族生命的延續,也即杜絕了絕后的恐懼,從而通過由金字塔頂往下看時能夠感受到子孫綿長。因此,當我們問及農民為什么就一定要個兒子時,他們說就是為了死后要有個“頂腳”的,其實質意義就在于有人傳宗接代延續香火,兩者其實是完全重疊的,只是“頂腳”的墳圈子設計非常形象地將這一套文化體系以具體的物化形式表現出來了。

然而,入贅的女婿是沒有資格在岳父母的墳下“頂腳”的。因為不是親生兒子,作為非親生的父母并不愿意去踩踏或者說宰制。同時,對于非親生的父母,入贅的女婿也不愿意自己死后還被沒有血緣關系的人踩在腳下。文化構建為他們這一群體安排的出路是,他們要么將靈柩運回原籍地以“頂腳”的形式葬在他們親生的父母的墳下,要么則在入贅地尋找一塊新的墳地單獨建造一座墳塋。無論怎樣,這兩種處理方式對于入贅者來說都是排斥性的,其歸宿在村落內部無法找到象征性的承擔載體。因此,他們不僅生前在日常生活中很難找到認同感,就是死后仍然會相當孤獨。正是在這一文化體系構建的基礎上,入贅者被村落型塑成一種邊緣群體,在正常的按照父系血緣來安排的系列文化中,脫離他們自己的父系圈子時,他們就會是一群沒有位置的人。受此規訓的每一個體,如果不是到了萬不得已的時候,是不愿意上門當養老女婿的。當他們愿意做養老女婿時,很大程度上也是因為已經娶不到妻子而同樣可能面臨絕后的恐懼。當他們入贅成功且也能生育兒子時,即使他們不回原籍地安葬而在入贅地新建墳塋,但是,他們的兒子會在死后埋葬在他們的墳下以為他們“頂腳”。反過來說,我們會看到,對于真正沒有兒子的人,則無論如何(除非抱養兒子勉強地替代外)都會面臨絕后的恐懼,其人生歸宿無所依歸,因為,即使他們看到了孫子(也可以說是外孫),但是跟他們其實關系并不大,因為孫子以后只會給女婿“頂腳”,而他們自己的墳圈子下卻從此“斷根”了。所以,“頂腳”的這種文化設計在另一個層面同樣將絕后這一狀態以具體的物化形式進行了表達。

如此一來,我們會發現,無論是絕后的人的狀態,還是養老女婿的狀態,都會加劇“有個兒子”作為人活著的主要“奔頭”。進而,也就會加劇圍繞兒子而形成的系列文化體系的剛性,并更加強化了兒子的重要性。但是,在另外一個反面則表明了女性在文化上的可有可無。即使葬在祖墳山或墳圈子,婦女也是作為依附于男性而找到位置的,她們的歸宿因男性的存在而存在,文化構建上并沒有替她們設計一個與生俱來的屬于自己的位置。

比如,我在調查時了解到的一例年輕婦女陳英的自殺實質上就是上述邏輯的產物。

陳英,姊妹三個,其父無子,因而不得已在同村招贅到一養老女婿,其公公景某喪偶多年,在其丈夫入贅后,景某借著“將兒子給了老陳家”的理由,經常吃喝嫖賭好吃懶做,且以陳英父親的名義四處借債揮霍。陳英為此感到十分不滿,多次與公公發生爭吵。更令陳英及其父母氣憤的是,由于陳英父親也是入贅到何家的,陳英的公公經常酒后諷刺,“你看他們老何家,自己的家產愣是守不住,全給老陳家了,老陳家也不爭氣,還是沒個帶把兒的,轉一圈,都是我老景家的了”。陳英為此幾次想離婚,但最終總被其父母以及伯叔等人勸住,“你爹已經這樣了,難道你真忍心讓他當個‘絕戶器兒’?”2009年春節前三天,因為類似的一些瑣事,陳英再次與其公公發生爭吵,其母親聲援她時亦再次遭到景某的羞辱。為此,陳英過完春節后,于正月初八服毒自殺身亡。其伯父送其去醫院搶救時問她為什么要干傻事,她說:“覺得活著沒啥奔頭兒,還不如死了。”陳英的自殺,從直接因素來看,源于她自己心中的“奔頭”(如甜蜜愛情以及和睦家庭)看不到實現的希望,而深層因素則是其父親未能有一個兒子,因而從招贅開始就為其自殺埋下了伏筆。

從人生的生命周期來說,追求至少有一個兒子在冀村的中年人那里體現得最為明顯,尤其是在30歲至40歲之間。因為從生理上來說,如果超過40歲再想追求生育兒子,不僅能否生出一個兒子尚且無法確定,就是能否生育也會比年輕時更難以確定。所以,對于沒有兒子的人來說,在人生的中年時段,將是他們最大的“奔頭”所在。同時,也是其最大的壓力所在。反觀另外兩個年齡周期來說,都與之有很大的差異。青年人盡管同樣有這方面的強烈期待,但是因為年輕,他們還可以寄希望于假以時日。而對老年人來說,他們在這一點上已經比較超脫,如果他們不能接受,那么在他們人生的中年時期將更為激烈地面對如何跨越那一道坎。

比如筆者調查了解到的冀村一名中年男子景鋼的自殺。與陳英的父親不一樣,景鋼沒有將可能出現的“悲劇”留給其三個女兒中的任何一個,而是自己選擇了自殺死亡這一解決辦法。沒有兒子對他來說已經喪失了活著的最終歸宿,這潛在地決定了他的自殺隨時成為可能,其他一些直接的具體原因對于他的自殺來說,僅是臨時的導火索。對于他而言,從結婚伊始,“有個兒子”就是他最主要的“奔頭”。可想而知,這一“奔頭”對于一個冀村人來說,如果不過度受制于外在制度(如計劃生育政策)或病態的生物機理(如不孕不育)的干預,那么,通過正常的生物性的因素的作用,在較長的時間段內,經過個人自身的努力奮斗是可以實現的。然而,事實上,10多年過去后,景鋼都未能實現這個他人生中最大的“奔頭”。在那樣一套文化體系下,他活著卻找不到精神理據。在其自殺死亡前,他與很多村民都表達過他活不下去的想法,他說:“無論自己怎么干,都是替別人家干了,一想到現在自己辛苦努力積攢下的東西,將來都是別人家的,就不想活了。”

當然,我們不能說所有沒有兒子的人都會自殺,而只是表明,這樣一套地方文化體系潛在地制造了人們的自殺意念。極而言之,在一個將“有個兒子”作為最大的“奔頭”,沒有兒子就構成人們自殺的充分條件,但并不是必要條件。也因之,我們才會理解陳英的自殺為什么成為可能,她其實是這套文化體系中沒有位置的人在經歷眾多掙扎后走向死亡的,甚至可以極端地說她就是代替她父親死的。此外,即使是對招贅入門的丈夫滿意的,亦同樣難以與這種命運割裂開來。一位與陳英境遇相仿但略有區別(對丈夫滿意)的老年婦女提起她年輕時自殺未遂的經歷就總結說“姑爺子來這都受氣兒,所以,誰不想要個小子呢?所以就拼了命的要生個小子,招姑爺始終還是受欺負的。”也正因為這一點,筆者接觸的很多訪談者,在談到陳英的自殺時,都一再歸因強調陳父沒有兒子是陳英自殺的根本原因。

六、齊家與農民自殺

作為“奔頭”的又一經驗內涵,如何“齊家”,就農民而言,傳統時代主要包含君臣、父子、兄弟、夫妻、朋友五倫關系的協調和處理,其準則講究君敬臣忠、父慈子孝、兄友弟恭、夫妻和睦、朋友相合;現代時期,隨著家庭核心化和理性化的充分發展,農民齊家的過程主要是協調處理三對關系,即父慈子孝的代際關系、夫妻和睦的夫妻關系和戀人之間追求美滿愛情的戀愛關系,在齊家層面,農民自殺亦多發生在協調和處理這三對關系的失敗上。除了關系處理中的權力游戲外,[59]我認為引起農民自殺的主要原因還包括齊家失敗所帶來的情感挫敗。從這個意義上說,一些自殺學家所提出的“情痛”(psyache)的概念對于理解自殺的發生是有一定道理的,這一觀點認為,自殺是人們情感上的一種疼痛所導致的。[60]

對冀村人來說,齊家的成功,一方面是上述三對主要關系良性運行,各關系主體在各自位置上發揮自己應有的權力角色;另一方面則是從這三對關系出發,基于情感而追求的心理愉悅和滿足。子女對父母的情感期待是關心和愛護的“父母恩”,夫妻之間的情感期待則是相愛與和睦的“夫妻從”和“夫婦順”,父母對子女的情感期待主要是孝順贍養的“父子親”。自殺既是這三對關系主體之間權力游戲失衡的產物,也是情感期待遭到挫敗的產物。以“奔頭”作為人活著的動力機制論,這兩個方面的失敗都會讓人覺得活著失去動力。因此,在如何齊家的現實世界中,這些看似再普通不過的關系處理和情感期待,并非那么容易協調成功和獲得滿足。從這個意義上說,農民的自殺是權力與情感遭遇雙重挫折的產物,事實上,我們很難將這兩者恰切地區分開來討論。所以,因齊家過程中這三對關系處理失敗和由此而引發情感期待落空這一重要“奔頭”未能實現而發生的自殺事件在冀村也就并不鮮見了。。

就子女而言,特別是在他們的婚姻大事中,當他們或她們期待父母為自己個體的幸福而考慮卻在現實中遭遇到父母粗暴地干涉婚姻時,這種被傷害的情感就極其容易導致他們或她們的自殺。比如一位年輕女性鳳子的自殺,她被其姑媽介紹給她所嫁村子的一名青年,但她看不上那位青年,其父母一再強迫她先與那位青年相處半年試試,“能處就處,實在處不來,到時再說,也好給她姑有個交代,”不然,“就覺得挺對不住她姑,畢竟是她姑介紹的”,她母親回憶當時自己與丈夫的心態時說,最后鳳子選擇了喝下一整瓶敵敵畏而自殺死亡。

冀村另一位女性自殺未遂者老童的情況亦基本類似。老童對她的一生有著太多的遺憾,尤其在愛情上,因為她父親的包辦婚姻使她長時期內無法適應更無法喜歡她丈夫,而是一直排斥,她因為父親的阻攔而無法離婚,但又強烈地不喜歡她的丈夫,因而經常想自殺并自殺未遂過兩次。她認為在他兒子沒步入婚姻年齡之前以及她外孫女沒出生之前,她的一生幾乎是失去的。但她后來之所以能將日子過下去,在于她看到兒女成人,自己也能說話算數。她混著過日子也即她所說的“瞎混唄”的策略就是經常唱當地的一首民歌《忍字高》:“忍字高來忍字高,……姜太公能忍把魚釣,活到八十能保朝……李白不忍三杯酒,死到江心隨水飄,周瑜不忍三口氣,死到巴丘撇小喬……”。顯然,她強調她不再自殺并非她獲得了家庭內部的正義,盡管能告別她所戲謔的她以前的“過路財神”或“保管員”的角色而實實在在地“當家”——做個說話算數的“老娘們”,似乎是獲得家庭內部正義的一種表現。然而,深嵌在她意識中的引起她以前自殺的“愛情”上的失敗并沒有因此而被抽走,它只是被“兒女”、“當家”等一系列人入中年后的其他類似于“愛情”一樣重要的東西所填充或替代。也正是這個人生任務和角色的轉換,使得她以前在選擇離婚與自殺兩條道路來擺脫她的不幸的做法,在步入中年后,她自己反而覺得“磕磣”了。她說:“都當姥姥了,還離婚的話,多磕磣啊,如果尋死的話,對兒子不好啊。”其實,這表明的另一層即是她青年時候的自殺理路已經獲得了規訓,即使要自殺,她所要面對的可能是另外一些問題。

作為夫妻而言,盡管他們期待夫妻相愛和家庭和睦,然而,諸如家庭暴力、婚外情、口角等各種日常瑣事的出現同樣會導致相愛與和睦在期待中落空,以致產生眾多自殺悲劇。如筆者調查到的一例中年婦女景芬芳的自殺,她的情況與我們前述老童的故事十分相似,起初同樣是因為父母包辦婚姻而試圖以自殺作為反抗的武器未能遂愿,此后則亦曾想像老童一樣在有了兒女之后將就著瞎混日子過完一生。然而,她始終未能放棄對美滿愛情的追求和渴望。可現實生活中又有眾多的文化結構在規制著她,如離婚是一件“磕磣”乃至“恥辱”的事。最后,她在為弟媳婦結婚當伴娘的過程中,受到年輕夫妻恩愛和諧情景的刺激,于當天晚上喝藥自殺死亡。木樺,則是筆者調查了解到的一例因婚外情敗露而自殺的年輕少婦,1988年夏天時,其與夫家一位堂兄弟在梨樹地里發生婚外性關系時被村民偷偷看到,其丈夫得知后趕往梨樹地里抓了現行,她覺得羞愧難當,就在梨樹下服毒自殺身亡,死時28歲。

對于父母來說,他們期待的是子女的孝順,因此,子女的不孝往往對他們的沖擊很大,除一些確實因不孝而導致的生存困境乃至自殺外,也還有部分是在生存尚可維持但無法忍受子女辱罵等不孝舉動而自殺的。比如冀村一位喪偶老人侯某,因修高速占用其土地從而補貼了一筆錢款。其六個兒子圍繞這筆錢款如何分配不斷地糾紛爭吵甚至大打出手,手足相殘。更嚴重的是,在吵鬧分錢的過程中,卻對生病且年邁的侯某不聞不問,最終,其選擇了喝農藥自殺死亡。

在父母包辦婚姻或阻礙子女婚姻從而造成子女自殺慘劇之外,另一涉及愛情關系的是戀人之間。當一方戀人對另一方寄予強烈的愛情期待,而另一方卻突然另有所愛時,亦有可能導致自殺行為。景環環,女,1993年19歲時服毒自殺死亡,她所愛的男朋友突然喜歡上了別人,她覺得無法活下去了,盡管家人在她失戀后密切注意她的行動,但還是未能阻止其自殺成功。景明,男,2007年24歲時上吊自殺死亡,他與鄰村一位姑娘相戀了一段時間,在即將討論結婚一事時,因為各種涉及結婚瑣事所帶來的兩人的沖突不斷,他女朋友提出了跟他分手。景明覺得無法繼續活下去,自殺前的上半夜,他還與同村要好的朋友景雙聊到很晚,其間,他多次說到想死,但景雙以為是玩笑話,只是覺得他看似很痛苦,但也完全沒有料到他會當晚自殺身亡。

七、生活與農民自殺

從生活層面來說,冀村農民的主要“奔頭”就是過上“好日子”,或者說“活好”。但這個“過日子”并非吳飛先生[61]所講的人從出生到死亡所走完的一生的過程,而是具體指生活質量,既包括情感或精神生活質量,也包括物質生活質量,極而言之又主要指物質生活質量的好壞。更進一步地說,在市場經濟條件下,就是指是否有錢的問題,并具體化為衣食住行等方面,且尤以“住”也即建棟像樣的房子為最。當然,往往很多即使是齊家層面“奔頭”落空因而自殺的,事實上也有較大部分與物質條件或多或少或直接或間接地相關。如物質方面未能獲得滿足后轉而成為齊家層面的“奔頭”落空。

當“活好”的生活層面不能獲得滿足時,在農民那里同樣是“奔頭”落空的失敗感與挫折感,也因此同樣會引起他們的自殺行為。但是,與我們上述討論的歸宿、齊家層面一樣,生活層面的主要“奔頭”遭遇挫折或失敗時僅是農民自殺的充分條件,同樣并非必要條件。所以,我們也會發現,并非所有遇到這種困境的農民就一定會選擇自殺,但客觀上當“活好”的可能喪失后,就會形成農民自殺的潛在意念。

生活層面的主體壓力群體是中年人或青年人中年齡比較大的人群。一般來說,也就是指大約在30歲至59歲之間的這個群體,又尤以35-59歲的群體最為突出。他們對上要贍養老人,對下需要撫育子女。甚至更為關鍵的是,要為初步成年的兒子建房娶妻以完成人生任務。而他們的這一主要“奔頭”又往往通過與同齡人的相當激烈的社會比較或社會競爭體現出來。

冀村一中年男子方某在談到他的自殺未遂經歷時就說:“人往高處走,水往低處流,對于人來說,日子都想往好的方向過,一個老丈人兒家,幾個姑爺子之間就要比,人家開著小車去老丈人兒家,你騎個破自行車兒能得瑟得起來嗎?”然而,人的能力乃至機遇等各方面又畢竟是有差別的,因此,即使同齡人之間,物質上的一些分化在所難免,也因之,失意者也就在所難免。換句話說,也就難免有人“奔頭”落空,也就難免會潛在地迫使某些人陷入自殺困境。但是,人活著又不能沒有“奔頭”,對于生活層面的“奔頭”來說,同樣如此重要。

“人比人活著,貨比貨留著”,一位自殺未遂的中年婦女這樣說。但是,她所表達的恰好從另外一個層面反映了社會比較其實是一個向內部用力的過程。當比較的時候發現比別人好的時候,才會可能人比人活著。但當發現比別人差時,那么就會面臨兩種情況。

其一是通過對自己的審慎評估認為自己加倍努力可以趕上別人甚至過得比別人更好,這個時候就會努力活著。對于個人來說,在這種社會文化結構中就具有活好的可能,也即“奔頭”有了可以實現的預期。

其二是,同樣經過審慎評估,發覺自己無論如何努力也無法超越別人,這個時候往往就會失去實現為“奔頭”而奔的動力,活著的動力同樣可能會被自己抽掉。其后果是,或者,消極地活著,如農民經常說的“瞎混著過”。從“活好”的生活層面來說,這種活著在冀村的地方文化秩序中其實就如同死亡。或者,更極端的表現就是直接選擇自殺死亡。

例如,胡河,男,2002年時服毒自殺死亡,33歲。胡河婚后有兩個小孩,負擔也比較重,由于賺錢能力比較差,經常遭到他妻子的羞辱和嘲諷,其妻比較潑辣,有時在大庭廣眾之下,看他在吹牛聊天,就會當眾罵他是個“窩囊廢”、“賺不到屁錢,活著也不嫌埋汰?”又如我們調查了解到的自殺者馬花花,女,2007年48歲時服毒自殺死亡,她在地里干活時摔了一跤,除腦部震蕩外,還摔瘸了一只腿,老童與她關系比較好,就在馬花花自殺前不久,老童還去安慰過她,但馬花花總覺得自己殘廢后,不但不能為家里賺錢增加收入,反而還為家里增加了負擔,從而拖累了家庭。

過上好日子也即在物質上能有個較好的條件,很多時候在農民解決了我們上述活著的歸宿層次問題時,就會成為他們極為重要的“奔頭”。這種追求物質性的良好生活條件所產生的激烈的社會比較有時又是十分局促的。當無論是在時間上還是在空間上,都無法緩解或解決生活層面物質性“奔頭”的滿足或實現的問題時,自殺就會如影隨形。

當然,生活層面的“活好”除了物質性的經濟條件外,還需要有“身體”作為支撐載體。與我們前文所說的齊家層面可能產生的“情痛”并進而導致自殺不同,“身體”的疼痛往往是更為直接的。我們在調查中經常會發現,部分患有疾病而引發身體疼痛的農民選擇自殺行為進行解脫。如果說歸宿層面與齊家層面更多地對應著農民的情感處置的話,生活層面則更多地對應著活好的物質需求和支撐活好成為可能的物理肉身。當“身體”因疾病而無法健康快樂和毫無障礙地持續存在時,它不僅影響到生活層面物質滿足的質量,甚或還會進一步影響到齊家層面中諸重關系的處理。因此,一些農民的疾病則會由身體疼痛轉而成為情痛,并因此而引發他們的自殺行為,比如我們在齊家層面簡要述及的老人侯某的自殺;一些農民則在身體疼痛的直接層面便導致了自殺行為,它更多地是因身體物理疼痛難忍而直接導致的生活層面的以逃避或解脫痛苦為特點的自殺行為。例如,鮑森,男,1991年58歲時上吊自殺死亡。因肺心病導致鮑森呼吸困難,痛苦難忍,盡管兒子給他醫治,他還是無法承受“喘氣不贏”的痛苦,最終,他在夜深人靜趁子女都睡著的時候,在自己床頭吊死。

八、“奔頭”與自殺的共變

冀村的“奔頭”并非是一個絕對靜止的狀態。事實上,主要“奔頭”的具體內容是逐漸發生變化的。也正是這些變化反過來會影響到冀村農民自殺樣態的變化。從這一點來說,吳飛先生[62]的過日子分析框架主要是在橫向層面將所有自殺現象作為一個整體來進行探討的。然而,農民今天的過日子方式乃至過日子的內涵與1980年代和1990年代相比已經不同。

總的來說,隨著“奔頭”自身結構的松動和變化,冀村農民自殺的特征分布亦出現變化。

從歸宿層面來說,生有一個兒子的傳宗接代延續香火的追求盡管仍比較牢固但卻正在日益世俗化。因此,傳統的諸如沒有兒子而當了所謂“絕戶器兒”而導致的自殺亦有逐漸淡出人們視野的趨勢。

從齊家層面來看,家庭內部成員日益理性化的行動邏輯,亦逐漸影響到了冀村農民自殺的諸多方面。

在夫妻之間,或戀人之間,愛情正在變得不如以前神圣,婚姻觀念特別是離婚觀念也不如以前那么剛性。因此,青年夫妻乃至部分中年夫妻之間的矛盾如果與感情發生關聯時,逐步由以前的以自殺作為解決之道向以離婚作為解決之道轉換。前述自殺死亡者鳳子的母親便提到其女兒若放在當下不管如何也可能不會自殺就是一個很好的注腳。事實上,在青年一代中,離婚的發生件數逐漸取代了以前自殺的發生件數。以筆者在冀村調查時所居住的一個村民小組為例,近5年中,離婚的青年共6對,然而,自殺死亡的青年卻無一例。同樣,在自殺死亡者陳英所在的小組,離婚的青年共3對,但自殺死亡者僅陳英一人。因此,與全國性的自殺變化趨勢一樣,冀村農民自殺的這種變化的趨勢與青年自殺尤其是青年女性自殺的減少是高度相關的。[63]

在父母與子女之間,孝道正在發生急劇的衰落,在冀村因情感絕望而自殺以及因生存絕望而自殺的老年人越來越多。父子的“親”和“恩”均在逐漸淡化,與之相對應的是,父母對子女的柔情與關懷越來越打破原有文化的羈束,做子女的自主權越來越大。因之,父母對子女婚姻進行干涉從而導致子女自殺死亡的基本很少了,而這是1980年代和1990年代時期導致冀村青年男女自殺的主要因素之一。

就生活層面來說,本來僅是“活好”的物質性內容卻變得越來越重要甚至趨于神圣化,人們對自我肉身的處理亦越來越自由。這種變化在兩個方面對冀村農民自殺的樣態分布產生了影響。

一方面,追求過好日子也即擁有不錯的物質條件越來越成為最為突出的因素后,這意味著壓在人生周期中最突出的中年階段的中年人身上的巨大壓力仍沒能得到較大程度的緩解,甚至,基于村落社會內部激烈的社會比較加劇的趨勢,中年人的壓力越來越大,其后果是,我們在調查中發現了冀村中年農民自殺越來越多的趨勢。更令人憂慮的是,部分中年農民壓力很大時,他們不是選擇自己應對壓力,或因為壓力而選擇自殺逃避,相反,他們可能將自己的壓力往比他們更加弱勢的老年人身上轉移。例如,我們調查了解到,冀村梅花組老年男子董江2009年64歲時服毒自殺死亡。董江的兒子談了女朋友,女方提出結婚必須要有房子,董家父子四處借債,湊錢蓋起了一個毛坯樓房,但女方又提出,必須將毛坯房裝修才能結婚。而董江幾乎沒有能力再借錢,且一旦結婚,馬上還會面臨高額彩禮的負擔。眼看婚事要告吹,情急之中,董江兒子與其爭吵,兒子罵他無能,害他無法順利娶上媳婦。董江認為確是自己無能拖累了兒子,一氣之下便喝農藥自殺了。[64]與此同時,我們發現,冀村3例老年人自殺案例全部發生在2007年以來。

另一方面,人們對自我肉身的處置越來越自由,他們對待自我肉身的存與廢的考量更多地依據自己的權利而做出看似理性的選擇。因此,同樣屬于患病情況,身體疼痛越來越讓人無法忍受,越來越讓人覺得活著沒有“奔頭”,基于擺脫個體疾病痛苦而不太顧及家人因失去親人而可能有的家庭痛苦而發生的自殺越來越成為可能。這種變化實質上并不是簡單的身體疼痛問題,身體疾病所帶來的個體痛苦并因此而造成冀村農民的自殺所揭示的是個體痛苦的社會屬性,這種社會屬性表明,個體自由的伸張會使得人們更多地考慮僅為自己而活著,而非自己以外的家庭成員甚至社會成員。

從“奔頭”的歸宿、齊家和生活三個層次的基本結構來看,我們知道,中國人并非僅為自己而活著,他們更多地是為他人尤其是家庭成員或家庭而活著。因此,人們對自我肉身的處置是有限度的。這就好比西方人之于上帝而無法自由處理自我肉身一樣,中國人的“上帝”近似地就是“家庭”。所以,在冀村,即使同樣是身體患病,如果發生在以前,特別是1990年代中期以前,大多數人會選擇拖死病死也不愿意選擇自殺,因為自殺會讓家庭成員在村莊中遭到輿論非議。但是,如果身體疾病是發生在1990年代后期以來尤其是當下,人們會更加愿意選擇自殺手段作為解脫抑或減輕家庭負擔。

這種從家庭內部“解放”出來的自由就如同西方人從上帝神學的淵藪中解放出來一樣,對西方人來說,被解放出來的后果是人權高于神權,而對中國人來說,則是個體權利高于家庭權利。進一步的后果是,人不僅有權自由地處置自己的肉身,更有權利對待自己其他人生的安排,例如,對婚姻的自主安排。

對冀村而言,這種變動的背后,其實質是以家庭為核心特征的傳統社會的逐漸解體,以個體為核心特征的市場社會的逐漸興起。兩者之間的轉換機制主要通過大規模的勞動力鄉城流動來完成。在冀村,1990年代中后期開始,務工潮興起。人們開始走出村莊,南下江浙、閩粵,近到唐山、京津等地務工。進入城市的冀村人,逐漸接受了市場的思維方式,也改變了人們對村莊生活的預期。一方面,對于仍然回到村莊的務工者來說,他們逐漸按照市場的邏輯處理關系;另一方面,對于仍然生活在村莊的人來說,他們會基于不斷有人長期在外居住的現實,而逐漸改變交往模式。這種關系處理的核心特征就是市場所講究的理性化,人們開始理性地算計關系交往與維系的成本與收益問題。以幫工為例:即使是親兄弟之間,在市場社會沒有興起之前,由于人的流動性不大,互相對彼此都有預期,互惠模式比較普遍,你可以幫我一個月,我再幫你一個月。但是,市場社會興起后,人的流動性很大,彼此不再有穩定的預期,我如果免費幫你一個月,你一旦務工離開不再回村或即使回村也只在春節前后幾天,那互惠的模式就無法維系,于是,以市場計價的方式開始了,互惠模式轉換成了交易模式。

顯然,市場社會的興起不僅在思維層次上改變了農民的觀念,其客觀后果是,村莊嵌入市場后,村民之間不斷出現經濟分化。越來越高的經濟分化,為村莊帶來越來越烈的社會競爭,處于人生中段的中年農民普遍感受到了競爭所帶來的巨大壓力,部分應對失敗者,要么自己選擇自殺行為以逃避這種壓力,要么選擇將壓力轉移到老年人身上,從而使得老年人出現自殺,要么則是消極應對人生,混日子地過著沒有“奔頭”的人生。

九、余論

上述三個層次六個維度所體現的都是人走完一生的過程所追求的愿望和價值,也即構成農民口頭語言所說的“奔頭”的基本結構。一些人通過努力是可以實現自己的“奔頭”,一些人則無論如何努力,也有可能失敗,失敗使得“奔頭”落空,人生的意義喪失,活著因而失去了動力。活著的動力機制失調后,其后果其實有兩個,一個是得過且過,混日子,一些人可能絕后、可能物質條件不好、可能家庭關系一團亂糟、甚至身體也疾病纏身,但他們并沒有自殺;而另一個結果,即是一些人則因此而自殺了。

這表明,“奔頭”只可能是解釋農民自殺的充分條件,但并不是充要條件。也即是說,“奔頭”的落空,會使得農民具有更加容易自殺的可能,但并非必然導致他們自殺。至于具體的個體為什么沒有自殺或具體的個體為什么最終又選擇了自殺,我們認為,這可能是社會學學科的局限所在。其背后可能需要文化心理學或精神心理學甚至精神病學的一些個體化路徑的學科的解釋作為補充,但這不是本文能夠完成的。從這個意義上說,迪爾凱姆也只能做到解釋社會整合度高的社會更可能出現利他型自殺或社會整合度低的社會更容易出現利己型自殺,但顯然同樣無法說明,為什么同處一個社會整合度高的社會中,一些人自殺了,而且大部分選擇的是利他型自殺,另一部分人卻沒有自殺,且即使有人自殺了,但也還是有少部分人選擇的并不是利他型自殺,而可能是利己型自殺。從這個角度看,我們認為,這既是社會學學科的魅力所在,也是社會學學科的不足所在。

注釋及參考文獻:略

中國鄉村發現網轉自:《社會學評論》2014年第5期

(掃一掃,更多精彩內容!)