——關(guān)于房屋的故事

【摘 要】本文通過講述后集體時(shí)代發(fā)生在一個(gè)中國村莊里的樓房競(jìng)賽故事,分析這一現(xiàn)象背后的農(nóng)民平均主義心態(tài)。與動(dòng)輒將平均主義歸咎于中國傳統(tǒng)文化的做法不同,文章利用田野資料,結(jié)合更宏大的歷史文化背景,精心建構(gòu)出一個(gè)故事脈絡(luò),以特別探討集體化經(jīng)歷與這一心態(tài)形成之間的關(guān)系。

【關(guān)鍵詞】農(nóng)民平均主義;集體化;社會(huì)分化

一、樓房競(jìng)賽

我至今仍清楚地記得第一次到汪家村看到滿眼樓房時(shí)的驚奇心情。那是1994年夏日一個(gè)炎熱的下午,我棄車步行,踏上了通往村莊的機(jī)耕路。離村莊還有200米,首先印入眼簾的是村頭的一棟二層樓房,在綠樹叢中顯得格外漂亮氣派。雖然早就對(duì)村莊中可能的貧富分化有心理準(zhǔn)備,但眼前的小樓多少還是讓我感到有點(diǎn)意外。而當(dāng)我進(jìn)入村莊,眼前的景象就不止是意外,而是讓我大吃一驚了。面對(duì)著一棟棟的二層小樓,我仿佛覺得自己置身蘇南。進(jìn)村之前,我曾經(jīng)翻看過該縣有關(guān)材料,得知1993年全縣農(nóng)民人均收入不過2千元左右,雖說汪家村緊鄰縣城,農(nóng)民收入高出當(dāng)?shù)仄骄皆谇槔碇校乙粫r(shí)卻無法把它與眼前這棟棟樓房聯(lián)系起來。

汪家村地處皖南,全村1994年有81戶人家,近300口人,以南方的標(biāo)準(zhǔn)來衡量,算是一個(gè)不小的自然村了。當(dāng)時(shí)的房屋可以分作三種類型:第一種是土房,墻壁用土坯砌成,或者是用夾板將土夯實(shí)而成,房頂以瓦覆蓋,為便于雨水分流,房頂都是由屋脊向兩邊傾斜;第二種是樓房,墻壁用磚塊砌成,房頂是用水泥澆鑄的平臺(tái);第三種是平頂房,它的建筑材料與樓房相似,不過只有一層,相當(dāng)于二層樓房的底層。1994年,全村有42戶居住在樓房里,其余分別住土房和平頂房。在我第一輪調(diào)查期間(1994年7月-1995年6月),先后又有9戶人家新蓋起了樓房。我最近一次調(diào)查完成是于2003年9月,那時(shí)除了大約10戶人家仍然住土房外,其余已經(jīng)全部是樓房。

滿眼樓房帶給我的震撼,驅(qū)使我去仔細(xì)觀察這些房子。目前汪家村的樓房均是二層,一般是底層三間頂層兩間。進(jìn)入大門是堂屋,用以吃飯和待客。堂屋左右各一個(gè)房間,一般用作儲(chǔ)藏室,放置農(nóng)具,儲(chǔ)存稻谷。自堂屋處由內(nèi)樓梯通向二層的兩間房,通常都用作臥房。大多數(shù)人家都會(huì)在樓房后面另蓋幾間平房,用作廚房和豬圈。從實(shí)用和居住舒適角度看,這些樓房未必優(yōu)于老房子,至少未必優(yōu)于質(zhì)量好的老房子。土墻瓦屋冬暖夏涼,近年新建的樓房出于節(jié)約成本的考慮,房頂一般沒有使用有效的防熱材料。每逢盛夏,酷暑難當(dāng)。清潔則又是另外一個(gè)問題。迄今為止,村莊內(nèi)部的道路都是土路,或者干脆是田梗。從室外進(jìn)屋,不可避免地帶入大量塵土,逢到雨天,更是泥漿滿屋。過去住老房子,堂屋就是地面,塵土和泥漿并不顯眼。這些不實(shí)用和不舒適的地方,其實(shí)村民自己也完全了解。我的房東,年過50的汪老大常常指著他的樓房自我解嘲:“這房子有什么好?要說有用,就一條,曬稻子有地方了”[1]。

話雖如此說,樓房還是照蓋。1994年11月,在汪老大的弟弟汪老三新落成的樓房前,我向他提出這個(gè)問題:為什么大家要蓋樓房?汪老三覺得這個(gè)問題太滑稽,“大家都蓋,你怎么能不蓋呢?好比是一個(gè)潮流,大家都是人,誰也不比誰差多少,形勢(shì)擺在那兒,你不蓋不成,形勢(shì)逼人啊!”我眼前的這棟樓房,正是這種“形勢(shì)”和“潮流”裹挾的產(chǎn)物。不過,細(xì)細(xì)一看,就發(fā)現(xiàn)很多問題。由于資金不足,樓房里外都沒有粉刷,裸露的磚塊為我提供了一個(gè)就近觀察的機(jī)會(huì)。我驚奇地發(fā)現(xiàn),大量斷磚和小磚頭攙雜在紅磚中間,支撐二樓陽臺(tái)的外廊柱也明顯偏細(xì),這樣做當(dāng)然是為了節(jié)省成本,卻留下了安全隱患。汪老三告訴我,這種情況并不是他一家,其他有些樓房也是這樣,只是抹上水泥或白灰之后,“外面看上去都一樣”。至于安全隱患,他倒不覺得是個(gè)大問題,“反正是自己住,也不會(huì)倒塌,過些年混好了,說不定又蓋新的了”。汪老三一家5口,兩個(gè)女兒一個(gè)兒子,兒子剛剛9歲,如果為了娶媳婦,再等10年也不遲,樓房顯然不是為兒子蓋的。即使成本已經(jīng)嚴(yán)格控制,1994年蓋這樣的樓房還是要花將近2萬元。汪老三前些年在外面打工小有節(jié)余,但還是不夠蓋房的開銷,匆忙蓋房的結(jié)果是落下一筆不小的債務(wù)。2003年,當(dāng)我最后一次去汪家村的時(shí)候,汪老三并沒有像他9年前所期望的“混好”了,不僅新的樓房成為一個(gè)無法實(shí)現(xiàn)的奢望,10年前的樓房仍然裸露著外墻。這個(gè)時(shí)候,全村的蓋房潮已經(jīng)基本上告一段落,80多戶人家,有60多戶住在樓房里,剩下的10多戶屬于兩類情形:第一類是“不需要蓋樓房的人”,比如子女都已成家或子女脫離農(nóng)村進(jìn)入城市的老人,或沒有后代的人;第二類是已經(jīng)徹底放棄希望的人,在人際關(guān)系上屬于所謂的“死門子“(參見閻云翔,2000 1996)。

這樣一個(gè)居房換代潮,可以被意識(shí)形態(tài)專家視作改革以來農(nóng)村現(xiàn)代化、農(nóng)民奔小康的組成部分而加以宣傳;也可以被農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家視其為一種非理性“攀比”消費(fèi)行為,而倡導(dǎo)一種更健康的生活方式,不過,它尚未作為一個(gè)獨(dú)立的議題,進(jìn)入社會(huì)科學(xué)研究的視野。作為一名社會(huì)學(xué)研究者,如何從人們習(xí)以為常的社會(huì)現(xiàn)象中發(fā)現(xiàn)不同尋常的社會(huì)意義呢?

自從進(jìn)入汪家村以后的10年時(shí)間里,我經(jīng)常會(huì)想起汪老三提到的“形勢(shì)”和“潮流”。毫無疑問,農(nóng)民面對(duì)的蓋房“形勢(shì)”和“潮流”,與現(xiàn)代商品社會(huì)中的“時(shí)尚”有相似之處,也可以從邁向現(xiàn)代性的一般社會(huì)過程中去尋找前者的社會(huì)心理起源。對(duì)此,100年前的德國哲人齊美爾已經(jīng)論述得精彩無比(Simmel,1957)。而我選擇的是另外一條路線:汪家村農(nóng)民的蓋房潮,是一段特殊的生活經(jīng)歷與現(xiàn)實(shí)處境交合時(shí)期產(chǎn)生的社會(huì)現(xiàn)象。我試圖去探詢這一“形勢(shì)”和“潮流”的歷史形成。這樣做的目的,并不僅限于理解蓋房潮本身。實(shí)際上,20世紀(jì)80年代和90年代出現(xiàn)的農(nóng)民蓋房潮,是一種帶有很大偶然性的社會(huì)現(xiàn)象,也許很快就會(huì)成為歷史。但是其背后,那裹挾農(nóng)民的“形勢(shì)”和“潮流”,卻與一個(gè)直接影響地球上最多人口而且長達(dá)30多年的集體制度聯(lián)系在一起。歷史學(xué)家布洛赫(Marc Bloch)說,“在歷史學(xué)家審閱的所有畫面中,只有最后一幅才是清晰可辨的。為了重構(gòu)已經(jīng)消逝的景象,他就應(yīng)該從已知的景象著手,由今知古地伸出掘土機(jī)的鏟子”(布洛赫,1992 1974:38)。社會(huì)學(xué)家吉登斯則說,社會(huì)學(xué)的使命就是去理解我們今天何以成為今天的(Giddens,1996:2)。雖然看上去這兩種說法指向不同的方向,但是在對(duì)歷史與現(xiàn)實(shí)之間關(guān)系的認(rèn)識(shí)上完全一致。我把在后集體時(shí)代觀察到的房屋換代潮,當(dāng)作向集體時(shí)代提問的線索,最終目的是去理解集體化在鄉(xiāng)村社會(huì)分化層面造成的影響,分析集體化在農(nóng)民平均主義形態(tài)形成過程中的作用。

二、革命前鄉(xiāng)村社會(huì)分化的文化網(wǎng)絡(luò)

特別地將平均主義與集體化經(jīng)歷聯(lián)系起來,首先必須說明這種心態(tài)在革命前鄉(xiāng)村社會(huì)中不占主導(dǎo)地位。

還是從房屋說起。時(shí)光倒回60年,汪家村是一個(gè)什么樣的景象呢?借助村民的回憶,一幅畫面浮現(xiàn)出來:大片茅草屋中,矗立著一棟青磚黑瓦的房子,當(dāng)?shù)厝朔Q它為“汪家瓦屋”。汪家瓦屋有3個(gè)進(jìn)深,3個(gè)天井,與周圍茅草屋的低矮寒酸相比,高大氣派且有鶴立雞群之感。而茅草屋之間也有一些差異:大多數(shù)草房的墻壁是用濕泥堆垛而成,墻壁下寬上窄,凹凸不平,房屋低矮,進(jìn)出屋門都得弓身;有幾棟草屋則講究得多,其墻壁用夾板夯實(shí)泥土而成,光滑平整,也比普通的草屋高。其中,位于村尾的一棟草房尤其引人矚目,它共有11間,正房5間,兩側(cè)廂房各3間,前面用圍墻連接,中間是門樓。

這似乎是一幅不和諧的畫面,其間充滿了不穩(wěn)定,至少在成長于革命邏輯和心理中的一代人看來,這幅畫面要么以茅草屋主人在嫉妒和憤怒中摧毀瓦屋,出現(xiàn)清一色的草屋而告終;要么以茅草屋主人發(fā)奮圖強(qiáng)蓋起磚瓦屋為結(jié)果。然而真實(shí)的歷史是,這座瓦屋自其誕生之日起,與周圍草屋的巨大反差維持了60多年。

瓦屋和草屋的反差,以及草屋之間的差別,是農(nóng)民經(jīng)濟(jì)實(shí)力和社會(huì)地位明顯差別的結(jié)果。可以想象,即使最貧困的草屋農(nóng)民,也會(huì)心存瓦屋的夢(mèng)想,并且,他們中的一些人會(huì)為此付出努力。但是,在這幅離我們最遠(yuǎn)的畫面中,找不到前文描述的后集體時(shí)代的那種躁動(dòng)和不安。不同經(jīng)濟(jì)條件的農(nóng)戶,根據(jù)自身的實(shí)際情況,(選擇)建造不同規(guī)格的房屋,實(shí)際上正是對(duì)自己在現(xiàn)實(shí)社會(huì)分化體系中所處位置的一種認(rèn)同和宣示。經(jīng)濟(jì)能力的差別固然設(shè)定了不同農(nóng)戶蓋房上的限制,對(duì)這種經(jīng)濟(jì)能力差別的主觀認(rèn)識(shí),對(duì)不同社會(huì)地位的認(rèn)同,更為每個(gè)農(nóng)戶設(shè)定了心中的限制。生活在這種狀況之中的農(nóng)民,是如何理解他們所置身的世界,如何看待相互之間的差別,如何接受不斷發(fā)生的上升和下沉的悲喜劇的呢?要回答這些問題,我們需要走入農(nóng)民的文化世界。與社會(huì)分化的硬性事實(shí)相比,這種軟性的文化世界同樣值得重視。我把它們統(tǒng)稱作“社會(huì)分化的文化網(wǎng)絡(luò)”(盧暉臨,2003)。

(一)財(cái)產(chǎn)觀念

那些在土改中被劃為“中農(nóng)”的大多是當(dāng)時(shí)的自耕農(nóng)。他們獨(dú)立經(jīng)營大小不等的土地,獲取土地帶來的收益,同時(shí)也承擔(dān)可能的風(fēng)險(xiǎn)。他們有著比較穩(wěn)定的家庭生活,有一定的家當(dāng)(農(nóng)具、房屋、家具等)。對(duì)他們來說,財(cái)產(chǎn)的獲得和積累,既是勞動(dòng)的結(jié)果,也是“勞動(dòng)結(jié)果”的結(jié)果:他們通過勞動(dòng)維持簡單的再生產(chǎn),與此同時(shí),也緩慢地積累農(nóng)具、土地和資本,以圖獲得更多的財(cái)產(chǎn)。不僅如此,財(cái)產(chǎn)還是他們立足社會(huì)的根本,他們以財(cái)產(chǎn)為基礎(chǔ),通過儀式生活,履行“社會(huì)義務(wù)”,參與社會(huì)地位的競(jìng)爭(zhēng)(盧暉臨,2003)。這樣的“中農(nóng)”,連同被劃為“富農(nóng)”“地主”的少數(shù)農(nóng)戶,構(gòu)成了鄉(xiāng)村社會(huì)生活和經(jīng)濟(jì)生活的中堅(jiān)力量,也主導(dǎo)著鄉(xiāng)村主流的價(jià)值觀念。在人數(shù)上占據(jù)多數(shù)的“貧農(nóng)”,并沒有在價(jià)值觀念上成為一個(gè)分裂的集團(tuán),反而是緊緊抓住小塊的土地不放,固守著“小業(yè)主”的心態(tài)(費(fèi)孝通,1986 1939;黃宗智,1986 1985;韓丁,1980 1966)。

在財(cái)產(chǎn)界限方面,他們很容易發(fā)展出一種“你的是你的,我的是我的”的態(tài)度,他們尊重別人的財(cái)產(chǎn),同時(shí)也堅(jiān)定地保護(hù)自己的財(cái)產(chǎn)。在上世紀(jì)20年代至40年代的汪家村,首富要算汪年生。他佃種幾十畝土地,并在每年青黃不接的時(shí)候向村民放糧牟利。由于為人鏗吝刻薄,村民對(duì)他并沒有好印象。即便如此,當(dāng)他遭人綁票的危機(jī)關(guān)頭,村民們還是紛紛施以援手。后來在土改中被劃為“地主”的汪治農(nóng),也就是前面提到的最講究的草屋的主人,村民評(píng)價(jià)他“脾氣古怪”,“不與人交往”,但在當(dāng)時(shí),大家普遍對(duì)他存有基本的敬意。至于“汪家瓦屋”的主人汪大先生,村民們說他是“在外面做事的人”,房產(chǎn)來自祖上余蔭,村民們更是只有羨慕的份。

農(nóng)民這種對(duì)私有財(cái)產(chǎn)的尊重,其核心是對(duì)于財(cái)產(chǎn)界限的清楚認(rèn)識(shí)。這一點(diǎn),甚至表現(xiàn)在饑民暴動(dòng)這樣的非常規(guī)活動(dòng)中。畢仰高的研究表明,即使在正遭受戰(zhàn)亂、貧窮和匪患侵?jǐn)_的19世紀(jì)20、30年代的中國鄉(xiāng)村,一些“有禮貌的”搶劫者,會(huì)放下富戶錢財(cái)衣物等,只取走能夠填飽肚子的口糧(Bianco,2001)。

(二)道義和個(gè)體責(zé)任觀

鄉(xiāng)村社會(huì)往往給人一種守望相助、休戚與共的共同體印象。自雷得菲爾德提出“鄉(xiāng)民社會(huì)”(folk society)概念以來(Redfield,1930),這種印象進(jìn)一步為針對(duì)鄉(xiāng)村社會(huì)的人類學(xué)和社會(huì)學(xué)研究所加強(qiáng)。“道義經(jīng)濟(jì)”就是這種印象較為晚近的一個(gè)學(xué)術(shù)表達(dá):它強(qiáng)調(diào)農(nóng)民的共同體認(rèn)同,強(qiáng)調(diào)“再分配機(jī)制”、“庇護(hù)關(guān)系”等“生存?zhèn)惱怼?Scott,1976)。在20世紀(jì)30、40年代的汪家村,我們能夠找到一些支持“道義經(jīng)濟(jì)”說的證據(jù),譬如,與現(xiàn)代都市人相比,汪家村人對(duì)鄰居或者親屬會(huì)有高一些的道德期望和要求,表現(xiàn)為日常生活中的“相互幫忙”和危機(jī)關(guān)口的緊急援助。與中國其他地區(qū)的鄉(xiāng)村一樣,流行于汪家村的很多“習(xí)俗”,其核心都是強(qiáng)調(diào)窮人的生存權(quán)利,反過來,是對(duì)富人所需履行義務(wù)的要求。如同中國其他地區(qū)一樣,當(dāng)時(shí)的汪家村,是一幅正在衰敗中的中國鄉(xiāng)村圖畫,雖然我們的訪問無法提供足夠多的30年代之前的資料,但是,從村民回憶的一鱗半爪中,從其他學(xué)者的研究中,有理由相信,30年代之前的鄉(xiāng)村社會(huì),帶有較強(qiáng)的“道義經(jīng)濟(jì)”色彩。[2]而后普遍的貧困、動(dòng)蕩的社會(huì)環(huán)境,是造成“道義經(jīng)濟(jì)”削弱的部分原因。

一些學(xué)者在談?wù)撝袊l(xiāng)村的時(shí)候援引道義經(jīng)濟(jì)的概念,很容易給人造成農(nóng)民缺乏個(gè)體責(zé)任的錯(cuò)覺。汪家村的經(jīng)驗(yàn)告訴我們,農(nóng)民盡管生活在道義的世界里,但是占據(jù)主導(dǎo)地位的仍然是一種非常強(qiáng)烈的個(gè)體責(zé)任觀。[3]他們沒有強(qiáng)烈的共同體認(rèn)同,不承擔(dān)對(duì)于群體的過多的義務(wù),同時(shí)也不期望享受群體對(duì)于自己過多的責(zé)任。在20世紀(jì)30、40年代,村莊內(nèi)部的高利貸是一件很通行的事情,汪年生靠放貸起家,汪大先生卸去公職后也放高利貸。高利貸這種通常被認(rèn)為很不道德的行為,卻并沒有引起村民太多的義憤,一方面固然是生活壓力使然,另一方面也與農(nóng)民強(qiáng)烈的個(gè)體責(zé)任觀有關(guān)系:他人對(duì)自己的不幸沒有必須要幫助的義務(wù)。

(三)等級(jí)與平均主義

“不患寡而患不均”,出自孔子的這句話,經(jīng)常被當(dāng)作中國文化之平均主義性格的重要證據(jù)。人類學(xué)家和社會(huì)學(xué)家深入到田野,通過揭示斯科特“生存權(quán)利”之類的鄉(xiāng)村經(jīng)驗(yàn),也為平均主義觀提供了實(shí)在的支持。

斯科特揭示的農(nóng)民的“生存權(quán)利”,是農(nóng)民在最低生活水平受到威脅的情況下藉以反抗的一套習(xí)俗和道德基礎(chǔ)。從現(xiàn)象上看,農(nóng)民維護(hù)“生存權(quán)利”的很多行為似乎構(gòu)成了對(duì)等級(jí)制結(jié)構(gòu)的挑戰(zhàn),譬如,中國農(nóng)村解放前的“吃大戶”。但是,正如斯科特指出的,“在這一意義上的鄉(xiāng)村平等主義是保守的而不是激進(jìn)的;它要求一切人都有住所,都能生存,而不是一切人完全平等”(Scott,1976:51)。在今天的日常用語中,“吃大戶”與“紅眼病”已經(jīng)沒有什么區(qū)別,但是,解放前的“吃大戶”現(xiàn)象更多地如字面顯示的那樣,僅僅是“吃”:饑民們涌至大戶家,為的是解決肚子問題。畢仰高的研究表明,在饑荒時(shí)期,真正的饑民暴動(dòng)非常少見,更經(jīng)常的反應(yīng)是“報(bào)荒”、“鬧荒”、“借糧度荒”、“吃大戶”、“坐吃大戶”、“吃公飯”等(Bianco,2001:145-165)。在畢仰高所引的一個(gè)“饑民騷動(dòng)”的例子中,農(nóng)民維護(hù)生存權(quán)利行為的保守性體現(xiàn)得非常明顯:1934年,四川南部發(fā)生饑荒,災(zāi)民成立一個(gè)組織,在告民書中這樣說:“我們這些一無所有的窮人聚攏一起,成立這樣一個(gè)協(xié)會(huì),我們將去富人家吃飯,我們會(huì)向他們討要一切能填飽肚子的東西,但是我們絕不會(huì)拿他們的衣服和其他財(cái)產(chǎn),因?yàn)槲覀儾皇菑?qiáng)盜”(根據(jù)英文回譯。引自Bianco,2001:152)。

顯然,生存權(quán)利和生存?zhèn)惱聿粫?huì)對(duì)現(xiàn)實(shí)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的根本原則構(gòu)成挑戰(zhàn),它致力捍衛(wèi)的是窮人在這一秩序中生存的權(quán)利。

對(duì)于汪家村人來說,周圍的世界永遠(yuǎn)是一個(gè)等級(jí)制的世界,祖先余蔭、個(gè)人努力、命運(yùn)等各種復(fù)雜的因素決定了每個(gè)人在這一等級(jí)結(jié)構(gòu)中的具體位置。這一等級(jí)結(jié)構(gòu)為國家制度所維護(hù),在農(nóng)民那里同樣具有合法性。汪家村人不會(huì)拿自己與汪大先生比較,也不會(huì)去嫉妒汪大先生,因?yàn)榧刀蔬@種情感,只有在自認(rèn)為相似的人之間才會(huì)產(chǎn)生,而那是一個(gè)他們不可以企及的世界,太過陌生和遙遠(yuǎn)。汪大先生沒有兒子,他們背地里有時(shí)也會(huì)嘲笑他是“絕戶”,但那不過是一種尋求平衡的自我安慰罷了。與汪大先生相比,汪治農(nóng)的生活離他們更為切近,但是那只是他們可以規(guī)劃的一個(gè)生活目標(biāo),而不是現(xiàn)實(shí)中攀比的對(duì)象。

(四)命運(yùn)觀

農(nóng)民的個(gè)體責(zé)任觀,指的是他人對(duì)自己沒有過多的義務(wù),但是并不意味一切都由自己操控。儒家哲學(xué)說“盡人事,聽天命”,在農(nóng)民文化中,命運(yùn)觀也非常盛行(Yang,1959;Eastman,1988)。盡管“命”、“運(yùn)”經(jīng)常連用,以解釋神秘的難以把握的遭逢際會(huì),但實(shí)際上是兩個(gè)相互聯(lián)系又相互區(qū)分的觀念,相當(dāng)于英語詞匯中的fate和fortune。

勒華拉杜里(Emmanuel Le Roy Ladurie)指出,命運(yùn)觀念是缺乏經(jīng)濟(jì)增長和人們沒有選擇的社會(huì)中一種“古老而正常的農(nóng)民思想”(勒華拉杜里,1997 1982:185)。對(duì)于為生計(jì)苦苦掙扎的農(nóng)民來說,成功似乎不單單是人努力的結(jié)果,因此,人們?cè)跓o數(shù)的場(chǎng)合,在人力窮盡的情況下不得不祈求超自然力(Yang,1959:192)。“命”的觀念讓人們接受既有的結(jié)果,接受他人成功和自己失敗的結(jié)果,“命里八尺,不求一丈”、“認(rèn)命”,這些在農(nóng)民中非常流行的口頭語,發(fā)揮的都是這種作用。但是它并不導(dǎo)致絕對(duì)的消極被動(dòng)和絕望。在任何時(shí)候都有一種朦朧的期盼在激勵(lì)著農(nóng)民,那是“運(yùn)”的力量。當(dāng)窮困的農(nóng)民說自己“不走運(yùn)”的時(shí)候,他的潛臺(tái)詞是,有朝一日“時(shí)來運(yùn)轉(zhuǎn)”。“三十年河?xùn)|,三十年河西”,“百年田地轉(zhuǎn)三家”,表達(dá)的都是這種命運(yùn)逆轉(zhuǎn)導(dǎo)致的結(jié)果變化。這種動(dòng)輒以一代為周期的貧富轉(zhuǎn)換,可能無法安慰現(xiàn)代人的心靈,但是對(duì)于那些不是太在意自身存在和發(fā)展,更多以完成從前輩到后輩自然傳遞為人生價(jià)值目標(biāo)的傳統(tǒng)農(nóng)民來說,則有相當(dāng)大的安撫作用。

界限分明的財(cái)產(chǎn)觀念、清晰的個(gè)體責(zé)任觀、明確的等級(jí)意識(shí),加上“命運(yùn)觀”,構(gòu)成了支撐革命前鄉(xiāng)村社會(huì)分化的文化網(wǎng)絡(luò)。它們以象征和規(guī)范的形式,為每天都在上演的社會(huì)分化提供了合法性作用。

那么,在革命前的中國鄉(xiāng)村,平均主義占據(jù)什么樣的位置呢?

在鄉(xiāng)村社會(huì)和農(nóng)民文化中,還存在著與主流文化價(jià)值不協(xié)調(diào)甚至對(duì)立的文化成份,如果將上文描述的“社會(huì)分化的文化網(wǎng)絡(luò)”看作“陽”的一面的話,它們則是所謂的中國社會(huì)和文化中“陰”的一面(Eastman,1988:217-239)。譬如,在很多民間故事、唱本、諺語中,都能不費(fèi)力地找到那些嘲弄、挑戰(zhàn)既有社會(huì)分層秩序,摒棄公認(rèn)的價(jià)值觀,體現(xiàn)平均化理想的英雄人物或者惡作劇者,如梁山好漢和濟(jì)公。

在汪家村,因?yàn)榧彝ソ?jīng)濟(jì)狀況的差別,尤其是因?yàn)閯趧?dòng)方式和生活方式的差異,可以辨認(rèn)出兩類人群。第一類以中農(nóng)為代表,他們獨(dú)立地耕種大小不等的土地,從土地中“討生活”,是“粘附于土地上的人”;第二類人,他們或者不種地,靠打魚、砍柴維生,或者雖種地,但是靠當(dāng)長工和短工獲取“勞動(dòng)工資”,姑且將他們稱作為“漂浮于土地上的人”。農(nóng)民平均主義,更多地體現(xiàn)在“漂浮于土地上的人”身上。他們?cè)谧》俊⒓揖摺⒁路⒂镁叩确矫婵梢哉f是一貧如洗,少有可以稱作“財(cái)產(chǎn)”的東西。在《蒙塔尤》一書中,勒華拉杜里考察了“牧羊人的心態(tài)”,那是一套在不同于定居農(nóng)民的生活方式基礎(chǔ)上形成的價(jià)值觀念。汪家村當(dāng)然沒有“牧羊人”,但是卻可以在“漂浮于土地上的人”那里發(fā)現(xiàn)類似的“牧羊人心態(tài)”。譬如汪家村的打漁人丁老六,三天兩頭地打魚出賣,今日有,明日無,財(cái)產(chǎn)對(duì)于他是一個(gè)不可企及的夢(mèng),也正因?yàn)榇耍梢詫㈠X財(cái)看得更淡,甚至表現(xiàn)得比那些“富人”更超脫:有錢就花,沒錢再掙。再譬如光棍漢蘭瓜頭,村民形容他的生活是“扁擔(dān)頭子掛小鍋,扁擔(dān)歇小鍋停”,既指砍柴維生的生計(jì)來源,也指他居無定所的生活和散漫疏懶的性格。

在財(cái)產(chǎn)界限方面,“漂浮于土地上的人”更容易發(fā)展出一種“你我不分家”的態(tài)度,他們對(duì)于自己少得可憐的東西,更愿意與朋友共同分享。表現(xiàn)在人際交往上,往往有一種“五湖四海”的江湖習(xí)氣。

不過,如果我們將農(nóng)民文化作為一個(gè)整體考慮,以上這種體現(xiàn)平均主義傾向的文化成分,頂多是主旋律的配合旋律,它們實(shí)際上起到的作用如同安慰劑一樣用于鞏固現(xiàn)實(shí)的主流秩序,或者說是一種“象征性的隱退”(Scott,1976)。由于傳統(tǒng)農(nóng)民文化是我們從文化角度考察革命所導(dǎo)致的變遷的基準(zhǔn)點(diǎn),夸大平均主義在農(nóng)民文化中的地位,必然阻礙我們對(duì)這一變遷過程的正確認(rèn)識(shí)。當(dāng)然,將農(nóng)民平均主義定位在邊緣地位,并不是要抹殺它可能發(fā)揮的潛在爆炸力,農(nóng)民平均主義,提供了對(duì)抗社會(huì)分化,挑戰(zhàn)既有社會(huì)分化秩序的潛力。在財(cái)產(chǎn)觀念上具有“五湖四海”這類江湖傾向的人,對(duì)個(gè)體責(zé)任觀的認(rèn)同也會(huì)比較弱,正如后來的實(shí)際革命進(jìn)程中展現(xiàn)的那樣:它提供了替代的文化視角。

三、集體化與農(nóng)民平均主義的興起

從解放、土改、合作化,到人民公社的建立,中間經(jīng)歷了太多的運(yùn)動(dòng),發(fā)生了太多的故事,我們?cè)谕艏掖蹇吹降模蛘哒f我選擇敘述的,是一個(gè)窮富拉平的故事,同時(shí)也是一個(gè)舊有的社會(huì)分化秩序及“社會(huì)分化的文化網(wǎng)絡(luò)”不斷受到?jīng)_擊并最終毀損的故事。土改是這一故事的開端,它分別摧毀和削弱了地主和富農(nóng)的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),提升了貧雇農(nóng)的經(jīng)濟(jì)地位;合作化是這一故事的繼續(xù),它逐漸削弱了土改時(shí)期沒有觸動(dòng)的廣大中農(nóng)相對(duì)于貧雇農(nóng)的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),并進(jìn)一步摧毀了富農(nóng)的優(yōu)勢(shì);公社化是這一故事的高潮,它進(jìn)一步在家底上蕩平了中農(nóng)與貧雇農(nóng)之間的差別。這一拉平窮富的過程,并沒有太多的奧妙,無非是利益從地主、富農(nóng)和中農(nóng)那里逐漸向貧雇農(nóng)那里轉(zhuǎn)移。但是,實(shí)現(xiàn)這一利益轉(zhuǎn)移的,不是傳統(tǒng)時(shí)期非正常狀態(tài)下的劫富濟(jì)貧的暴力手段,而是一套有著明確意識(shí)形態(tài)指導(dǎo),為一個(gè)強(qiáng)大的國家政權(quán)所推動(dòng),農(nóng)民被裹挾其中,卻又推波助瀾的制度行為。

(一)鄉(xiāng)村社會(huì)分層結(jié)構(gòu)的變化

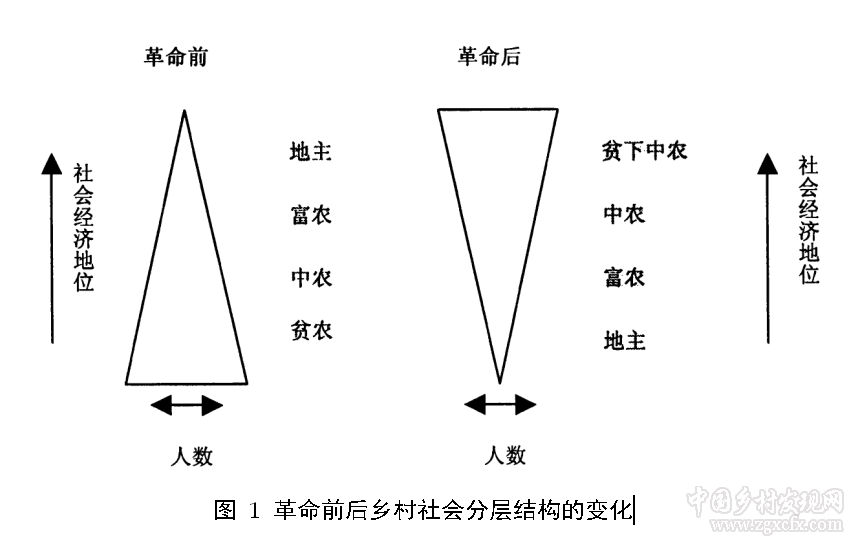

土地改革沒有導(dǎo)致一場(chǎng)經(jīng)濟(jì)革命。我們?cè)谕艏掖蹇吹剑粮牟贿^是將土地重新分配,雖然貧苦農(nóng)民的生存危機(jī)有所緩解,但土地私有和個(gè)體農(nóng)民的生產(chǎn)方式仍然得以維持,村莊的生產(chǎn)模式?jīng)]有發(fā)生根本的改變。但是,作為一場(chǎng)社會(huì)革命,土地改革成功地摧毀了農(nóng)村中的傳統(tǒng)社會(huì)分層體制(Schurmann,1966)。土地改革中劃定的階級(jí)成分,對(duì)于地主富農(nóng)和貧雇農(nóng)這兩極的影響最為巨大。土改期間,汪家村的汪治農(nóng)、汪年生分別被劃為地主和富農(nóng),不但財(cái)產(chǎn)被部分沒收,經(jīng)濟(jì)地位急劇下降,而且也成為社會(huì)政治意義上的“另類”。而占人口多數(shù)的貧雇農(nóng),則因?yàn)檫@一新的階級(jí)成分,迅速獲得土地、房屋和崇高的政治地位。革命前后鄉(xiāng)村社會(huì)分層結(jié)構(gòu)的變化,可以借用昂格爾(Unger,1984)提供的一個(gè)示意圖:

各個(gè)階層的比例,根據(jù)白威廉和懷特對(duì)廣東63個(gè)村莊數(shù)據(jù)的分析,貧下中農(nóng)占73%,中農(nóng)(包括上中農(nóng))占17%,富農(nóng)4%,地主2%(Parish&Whyte,1978:99)。由于數(shù)據(jù)來源不同,具體的數(shù)字可能會(huì)有小的出入,但是,已經(jīng)無關(guān)結(jié)構(gòu)性的大局。從圖形上看,革命前的鄉(xiāng)村社會(huì)是一個(gè)金字塔形的社會(huì)分層結(jié)構(gòu),革命后則倒置過來。由于地主富農(nóng)人數(shù)很少,在整個(gè)人口比例中不超過5%,當(dāng)他們處于社會(huì)底層的時(shí)候,他們對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活的影響幾乎可以被忽略(當(dāng)然,他們的政治作用仍然存在,更多地表現(xiàn)為“替罪羊”的角色)。整個(gè)分層結(jié)構(gòu),是以貧下中農(nóng)和中農(nóng)為絕對(duì)主體的相對(duì)同質(zhì)的平面化結(jié)構(gòu)。

需要說明的是,以上示意圖中,用“政治地位”來替換“社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位”可能更加準(zhǔn)確。經(jīng)典意義上的社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位概念,由聲望、權(quán)力和財(cái)富三個(gè)維度構(gòu)成,是一個(gè)相對(duì)整合的地位叢結(jié),每個(gè)地位占有者,不會(huì)在這三個(gè)維度上出現(xiàn)太大的偏離。土地改革則造成了貧雇農(nóng)和中農(nóng)這兩大階層在聲望、權(quán)力和財(cái)富三個(gè)維度上的背離(地主、富農(nóng)則從革命前的高社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位跌落至低社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位)。

土地改革過程中劃分的階級(jí)成分,是對(duì)農(nóng)戶革命前經(jīng)濟(jì)地位的認(rèn)定。以階級(jí)成分為基礎(chǔ)的土地改革,將財(cái)富從地主和富農(nóng)向貧雇農(nóng)轉(zhuǎn)移,使得貧雇農(nóng)的經(jīng)濟(jì)地位大幅提升,但是與中農(nóng)相比,仍處于劣勢(shì)。在農(nóng)民人口中占據(jù)相當(dāng)比例的中農(nóng),基本上是土地改革的旁觀者,在

“堅(jiān)決保護(hù)中農(nóng)利益”的政策下,他們的經(jīng)濟(jì)利益基本上沒有受到觸動(dòng),土地改革之后他們繼續(xù)保持相對(duì)于貧雇農(nóng)的優(yōu)勢(shì)。以華東地區(qū)為例,土改后貧雇農(nóng)人均占有土地相當(dāng)于平均水平的90.2%,中農(nóng)相當(dāng)于平均水平的112.7%(王曉毅,1993)。但是,階級(jí)成分同時(shí)也是一種政治地位。在“依靠貧雇農(nóng)”的政策下,無論是土地改革、合作化、人民公社化、四清、文化大革命等運(yùn)動(dòng),還是村莊事務(wù)的日常管理,貧雇農(nóng)都占盡政治上的優(yōu)勢(shì)。中農(nóng)作為被“團(tuán)結(jié)”的對(duì)象,政治地位始終略遜一籌。這樣一來,土地改革之后,主要在貧雇農(nóng)(后來的貧下中農(nóng))和中農(nóng)這兩個(gè)群體身上出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)地位與政治地位的背離。貧雇農(nóng)擁有政治地位上的優(yōu)勢(shì),中農(nóng)具備經(jīng)濟(jì)地位的優(yōu)勢(shì)。在新的一輪家際競(jìng)爭(zhēng)中,生產(chǎn)資料、家底以及生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)落后于中農(nóng)的貧雇農(nóng),要想趕上中農(nóng)是非常困難的。

(二)既有“社會(huì)分化的文化網(wǎng)絡(luò)”的損毀與農(nóng)民平均主義的興起

爭(zhēng)取家庭優(yōu)越地位的沖動(dòng),從來都存在于革命前的鄉(xiāng)村社會(huì)中。問題是,“在一個(gè)土地稀少,財(cái)富積累緩慢的村莊,沒有土地的人要想成為土地?fù)碛姓撸蛘咝⊥恋厮姓呦胍蔀榇笸恋厮姓撸瑢?shí)在是沒有什么途徑”(Fei&Chang,1945:227)。在既有的社會(huì)分化的文化網(wǎng)絡(luò)中,改善處境、提升地位的可能性只存在于辛勤的勞作和神秘的命運(yùn)中。因此,我們?cè)诟锩暗泥l(xiāng)村社會(huì)中更多地看到農(nóng)民“安分”和“保守”的一面。鄉(xiāng)村社會(huì)中雖然每天都在上演著個(gè)體家庭之間的微細(xì)下沉和上升,但是落后與先進(jìn)之間的趕超卻遵循有條不紊的節(jié)奏。

從表面上看,土地改革不過是劃下新一輪家際競(jìng)爭(zhēng)的起跑線,于競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則并無實(shí)質(zhì)性改變。但是,如果我們超越經(jīng)濟(jì)角度,聚焦土改過程對(duì)于農(nóng)民文化觀念的沖擊,就會(huì)發(fā)現(xiàn)這場(chǎng)運(yùn)動(dòng)事實(shí)上已經(jīng)埋下了很多在今后改變競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則(分化規(guī)則)的種子。土地改革過程中,國家推行的一系列政策為中國農(nóng)村帶來了巨大變化,同時(shí)也將中國農(nóng)民置于前所未有的道德困局中。很多過去被視作天經(jīng)地義的現(xiàn)象,突然成為大加鞭撻的對(duì)象;而一些過去被當(dāng)作離經(jīng)叛道的做法,卻大受褒獎(jiǎng)。這正是斯韋勒著力論述過的“文化不穩(wěn)定時(shí)期”(Swidler,1986)。斯韋勒指出,在這種時(shí)期,文化意義對(duì)行動(dòng)的影響主要表現(xiàn)為意識(shí)形態(tài)的作用。格爾茲也有類似的說法,“當(dāng)一個(gè)社會(huì)最通用的文化取向和最實(shí)際的傾向都不能提供一幅適宜的政治過程圖象的時(shí)候,作為社會(huì)政治意義和態(tài)度起源的意識(shí)形態(tài)就開始變得至關(guān)重要”(Geertz,1973:218-219)。

如前所述,在革命前鄉(xiāng)村“社會(huì)分化的文化網(wǎng)絡(luò)”里,農(nóng)民對(duì)私有財(cái)產(chǎn)有著一種天然的敬畏和尊重,其核心是對(duì)于財(cái)產(chǎn)界限的清楚認(rèn)識(shí);同時(shí),他們將等級(jí)制結(jié)構(gòu)視作一種天經(jīng)地義的社會(huì)存在;他們抱持一種個(gè)體責(zé)任觀,并用命運(yùn)來解釋人力左右不了的幸福和苦難。

在土地改革過程中,這一文化網(wǎng)絡(luò)受到全面的沖擊。與中國歷史上王朝末期的暴動(dòng)不同,土改不僅僅是一場(chǎng)“暴風(fēng)驟雨”。在工作隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)下,土改以一種有條不紊的方式進(jìn)行。劉少奇這樣總結(jié)土地改革運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn),“我們黨沒有采取單純依靠行政命令、`恩賜農(nóng)民土地的辦法,去進(jìn)行土地改革……用徹底發(fā)動(dòng)農(nóng)民群眾的群眾路線的方法,充分地啟發(fā)農(nóng)民特別是貧農(nóng)的階級(jí)覺悟,經(jīng)過農(nóng)民自己的斗爭(zhēng),完成了這一任務(wù)”(劉少奇,1985)。對(duì)于農(nóng)民來說,“階級(jí)”和“剝削”是一些完全陌生的觀念,土改初期,被工作隊(duì)動(dòng)員起來的貧雇農(nóng)對(duì)地主富農(nóng)的控訴,基本上都是指向“生存?zhèn)惱怼狈较颉T谕艏掖宓耐粮陌l(fā)動(dòng)會(huì)上,蘭瓜頭揪著身上破棉襖上的舊棉絮,指著汪年生說,“你看看你們穿什么,我穿什么,憑什么你們暖暖和和地坐在這里,我就要受凍?”在這里,生存?zhèn)惱砑ぐl(fā)的道義感明顯要強(qiáng)于階級(jí)意識(shí)。從其他有關(guān)土改的紀(jì)實(shí)作品,如《翻身》、《太陽照在桑干河上》、《暴風(fēng)驟雨》等,都可以不困難地找到類似的印證。如前所述,生存?zhèn)惱碇铝葱l(wèi)的是窮人生存的權(quán)利,它不會(huì)對(duì)現(xiàn)實(shí)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的根本原則構(gòu)成挑戰(zhàn),也無妨居于核心層次的“個(gè)體責(zé)任觀”。所以,工作隊(duì)員耐心地組織農(nóng)民“算剝削帳”,教育他們“誰養(yǎng)活了誰”的問題,告訴他們不是從地主那里搶土地,而是“土地回老家”。這種培養(yǎng)“階級(jí)意識(shí)”的努力,以一種微妙的方式造成這樣一種效果:它使得生存?zhèn)惱頂[脫其作為個(gè)體責(zé)任和現(xiàn)實(shí)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序支持的“保守”性格,發(fā)展出撼動(dòng)個(gè)體責(zé)任觀的“激進(jìn)”的性格,并使得過去被壓抑的農(nóng)民的平均主義借助“階級(jí)剝削”、“翻身”等新的話語浮出表面,支配整個(gè)土地改革運(yùn)動(dòng)(并在整個(gè)集體時(shí)代都常駐不衰)。

當(dāng)丁老六、蘭瓜頭這樣的貧苦農(nóng)民使用“階級(jí)”、“剝削”之類他們還很陌生的概念來描述他們的苦難,指責(zé)“萬惡的舊社會(huì)”的時(shí)候,看起來很像是“新瓶裝舊酒”;但是,通過這種新與舊的結(jié)合,微妙而重要的變化正在發(fā)生。正是“階級(jí)”、“剝削”這樣的政治話語,使得貧苦農(nóng)民不僅不再將自己的苦難歸因于神秘莫測(cè)的命運(yùn),而且,也不再歸咎于自己的“沒有用”。一切的苦難,雖然與一個(gè)農(nóng)民沒有能力去理解的抽象的階級(jí)關(guān)系和舊制度聯(lián)系在一起,但在現(xiàn)實(shí)生活中,則很自然地被他們具體化為境況好于自己的任何鄰居。

對(duì)既有文化網(wǎng)絡(luò)的破壞,當(dāng)然要不局限于“文化論辯”領(lǐng)域。汪家村剛解放,為了完成公糧任務(wù),村民就蜂擁至汪年生的稻倉,挑空了稻谷,沒有人理會(huì)那二百多擔(dān)稻中多少是放高利貸的獲利,多少是正常勞動(dòng)經(jīng)營所得;土改復(fù)查時(shí),汪治農(nóng)被補(bǔ)劃為地主,村民都了解他不過是一個(gè)家境不錯(cuò)的普通農(nóng)戶,既不雇長工,也不出租土地,但沒人站出來為他說話,而是爭(zhēng)著分住他的房屋,抬走他的家具。汪家村的貧苦農(nóng)民迅速地抓住了解放這一新社會(huì)環(huán)境所提供的機(jī)會(huì),采取了典型的“自利”行動(dòng)。我相信,在這樣一些看似與文化無關(guān)的事件中,文化觀念正悄悄地經(jīng)歷變化。像汪治農(nóng)這樣的自耕農(nóng),甚至像汪年生這樣靠放貸起家,并依靠經(jīng)營家庭農(nóng)場(chǎng)繼續(xù)發(fā)展的“富裕農(nóng)民”,他們高于平均水平的財(cái)產(chǎn),以往是直接與自身的勞動(dòng)或經(jīng)營聯(lián)系在一起的,在農(nóng)民世界中具有無可置疑的合法性。現(xiàn)在,一紙“地主”或者“富農(nóng)”成分,就使這些財(cái)產(chǎn)成為“非法”或“半非法”,并轉(zhuǎn)眼間化為烏有。這種變化對(duì)于受益者(貧雇農(nóng))、受害者(地主、富農(nóng)),抑或旁觀者(中農(nóng))造成的社會(huì)心理影響,怎么估量也不過分。而這樣的社會(huì)局勢(shì),一定也需要一套意義體系去加以“說明”(在民俗方法論的意義上)。“人懸掛在他們自己編造的意義之網(wǎng)中”,韋伯的名言提示了文化之于行動(dòng)者重要作用,既有的文化網(wǎng)絡(luò)顯然無法“懸掛”這樣的行為,因而需要一個(gè)創(chuàng)新的意識(shí)形態(tài)。土改是這樣一個(gè)“文化工作”的開端,在土改過程中,貧雇農(nóng)不是簡單地接受被灌輸?shù)碾A級(jí)意識(shí)形態(tài),而是調(diào)用既有文化網(wǎng)絡(luò)中的農(nóng)民平均主義因素,利用其與階級(jí)意識(shí)形態(tài)的親和性,創(chuàng)造性地將二者編織起來以適應(yīng)新的社會(huì)形勢(shì)。這是一個(gè)階級(jí)意識(shí)形態(tài)傳統(tǒng)化的過程,同時(shí)也是一個(gè)農(nóng)民文化傳統(tǒng)意識(shí)形態(tài)化的過程。

表面上看,土地改革和合作化是兩個(gè)截然相反的過程。土改是分配土地予農(nóng)民,創(chuàng)造出無數(shù)單家獨(dú)戶的小農(nóng);合作化則是終結(jié)單家獨(dú)戶狀態(tài),創(chuàng)造出一個(gè)集體。但是,正是在土改中“浮出表面”并支配整個(gè)土改過程的農(nóng)民平均主義,在后來的歲月中繼續(xù)成為接納和推動(dòng)合作化的力量。

土改以后,貧富之間的自然分化很快就產(chǎn)生出“新富農(nóng)”、“新中農(nóng)”和“新貧農(nóng)”。毛澤東接受列寧的看法,認(rèn)為這種“自發(fā)勢(shì)力”的存在和發(fā)展,將把中國農(nóng)村帶向資本主義方向,所以主張堅(jiān)決打擊“自發(fā)勢(shì)力”,積極引導(dǎo)農(nóng)民走合作化的道路。不結(jié)合毛澤東的社會(huì)主義觀,就無法理解中國農(nóng)村合作化的進(jìn)程(張德勝,1997)。但是,如果以合作化這一過程缺乏“自愿互利”的成分就將它完全看作政府推動(dòng)和強(qiáng)制的結(jié)果,則有失片面。謝爾登用“動(dòng)員式集體主義”(mobilizationalcollectivism)來刻畫中國集體化的特征(Selden,1993:13),以與蘇聯(lián)自上而下的血腥集體化對(duì)照。這個(gè)概念具有相當(dāng)大的啟發(fā)性,它提醒我們注意潛藏在鄉(xiāng)村社會(huì)內(nèi)部的力量。是的,集體主義是毛澤東社會(huì)主義觀或者共產(chǎn)主義意識(shí)形態(tài)提倡的一種精神和一種組織方式,但正是鄉(xiāng)村社會(huì)中某種能夠呼應(yīng)、接納力量的存在,為它在鄉(xiāng)村的順利落腳提供了“動(dòng)員”的基礎(chǔ)。所以,如果將合作化看作一種對(duì)抗頑強(qiáng)的自發(fā)分化勢(shì)力的努力的話,那么,其動(dòng)力不僅來自共產(chǎn)主義意識(shí)形態(tài)和政權(quán)力量,而且來自鄉(xiāng)村社會(huì)內(nèi)部,來自農(nóng)民文化中的平均主義。中國和蘇聯(lián)集體化道路上出現(xiàn)的巨大差別,也可以從這里找到部分答案。當(dāng)年蘇聯(lián)為了迫使農(nóng)民——具有米爾土地公有傳統(tǒng)的村社社會(huì)接受集體化,付出了慘烈的代價(jià):逮捕、流放了上百萬“富農(nóng)”,為鎮(zhèn)壓農(nóng)民的反抗出動(dòng)過成師的正規(guī)軍和飛機(jī)大炮,而卷入反抗的暴動(dòng)農(nóng)民僅在1930年初就達(dá)70萬人。蘇聯(lián)的全盤集體化運(yùn)動(dòng)費(fèi)時(shí)四年,而在農(nóng)民被迫進(jìn)入集體農(nóng)莊時(shí),他們殺掉了半數(shù)以上的牲畜(秦暉,1999)[4]。而中國農(nóng)民進(jìn)入人民公社只花了短得多的時(shí)間,也未出現(xiàn)普遍的反抗。

如前所述,在土改之后的鄉(xiāng)村分層結(jié)構(gòu)中,貧雇農(nóng)(后來稱貧下中農(nóng))和中農(nóng)成為兩大利益群體。在合作化的過程中,可以清楚地看到來自農(nóng)村社會(huì)內(nèi)部的這兩種對(duì)抗的力量。一方面,是以中農(nóng)為主體的農(nóng)民對(duì)財(cái)產(chǎn)權(quán)利的強(qiáng)調(diào),另一方面,是以貧雇農(nóng)為主體的農(nóng)民對(duì)財(cái)產(chǎn)權(quán)利的混淆。在毛澤東那里,它們分別被稱作“個(gè)體經(jīng)濟(jì)的積極性”和“互助合作的積極性”(杜潤生,1985:12)。毫無疑問,當(dāng)時(shí)為了推行合作化,農(nóng)民“互助合作的積極性”被片面夸大,而現(xiàn)實(shí)生活中,這兩種相反力量的角逐,則反映在整個(gè)合作化過程中的每一個(gè)階段,從最初的入社,到合作社內(nèi)部的分配。這一點(diǎn),當(dāng)時(shí)主管農(nóng)村工作的鄧子恢認(rèn)識(shí)得很清楚:“你說他(上中農(nóng))愿意入社,我就不相信。因?yàn)樗纳a(chǎn)水平高,你合作社辦了三四年也不一定超過他,要他參加合作社,和他平分,他就不干”(薄一波,1991:353)。在毛澤東的社會(huì)主義觀主宰中國政治風(fēng)向的宏觀背景下,體現(xiàn)平均主義力量的貧雇農(nóng)得以大獲全勝。

當(dāng)時(shí)將農(nóng)民“互助合作的積極性”稱作“社會(huì)主義空氣”(薄一波,1991:137),但是正如薄一波后來指出的,那不是社會(huì)主義的空氣,“有不少在相當(dāng)大的程度上屬于`合伙平產(chǎn)的平均主義`積極性”(薄一波,1991:358)。在當(dāng)時(shí),有一些非常形象的說法來描述這樣一個(gè)過程,譬如“貧雇農(nóng)割中農(nóng)的肉”,“貧農(nóng)揩中農(nóng)的油”。毛澤東本人也意識(shí)到“揩油”問題造成的不公道,他說,“應(yīng)當(dāng)教育農(nóng)民不要`揩油……但同時(shí)應(yīng)當(dāng)教育中農(nóng)顧全大局,只要能增產(chǎn),只要產(chǎn)量收入比過去多,小小的入社時(shí)的不公道,可以就算了”(薄一波,1991:355)。在此,我們能夠清楚地看到,合作化過程中,農(nóng)民平均主義是如何與社會(huì)主義(集體主義)結(jié)合起來而獲取力量的。

四、結(jié) 語

“大家都是人,誰也不比誰差多少,形勢(shì)擺在那兒,你不蓋不成,形勢(shì)逼人啊!”1994年,汪老三和其他的村民一樣,無法用言語清楚表述這種“形勢(shì)”和“潮流”到底是什么,卻在生活中真真切切地感受到其壓力,并以外在的行動(dòng)表現(xiàn)出來。其實(shí),這樣的形勢(shì)和潮流,早在集體時(shí)代就醞釀積聚,間或也掀起波瀾。

1969年秋收之后,汪家村村民們的目光全落在老張和老魏這兩個(gè)家庭上。這一年,村里很多人都興建新房。老房子的墻大多是用土坯壘砌而成,屋頂用稻草覆蓋。新房子雖然仍舊是草頂,但墻則是用“木夾板”作為工具,夯實(shí)泥土而成,當(dāng)?shù)亟小按驂Α保c土坯墻相比,“打墻”墻面比較平整,也比較堅(jiān)固,因此可以蓋得更高。不過,修建“打墻”必須要很多人手,村鄰之間幫忙雖然不需付錢,但招待幫工的伙食卻是一筆不小的開銷。老張和老魏是鄰居,張?jiān)谖鬟叄涸跂|邊。兩家碰巧在同一天開工,分別請(qǐng)本村的村民幫忙。老魏家的幫工對(duì)老魏說:左青龍右白虎,東邊一定不能比西邊低。老張的女婿則給岳丈打氣:他多高,我們就多高,一定不能讓他比下去了。兩家比賽著將墻往高打,但墻高總有個(gè)限度,最后只好協(xié)商,在差不多的高度上罷手。一直到好多年后樓房出現(xiàn)以前,老張和老魏的土墻房都保持著全村最高建筑的紀(jì)錄。不過,這場(chǎng)競(jìng)賽已經(jīng)使得雙方都元?dú)獯髠7课萋涑梢院螅瑸榱诉€賬,兩家都只能吃稀飯過苦日子,偶爾煮一頓干飯。由于兩家住得太近,一家煮食干飯時(shí),飯香總是飄到另外一家。兩家于是約定,每個(gè)星期煮一次干飯,要煮就一起煮,免得孩子們嘴饞(參見盧暉臨,2003)。

1996年,在老魏新落成的樓房里,我提起這件從其他村民那里聽來的30年前的往事。老魏訕訕一笑,“當(dāng)時(shí)也不知道怎么想的,其實(shí)房子蓋那么高沒有什么用處,就是覺得,大家都是社員,誰也不比誰差,怎么能讓別人看笑話呢?”這個(gè)故事當(dāng)然不能當(dāng)作典型看,甚至可以說它很特殊。畢竟,整個(gè)集體時(shí)代,這樣公開叫板像打擂臺(tái)一樣蓋房的只有這一起。不過,正如戲劇化的事件往往以戲劇化的方式反映了日常生活中的情緒、緊張或者需求一樣,我在這段聽起來像是笑談的故事背后,看到的是農(nóng)民社會(huì)生活中日漸強(qiáng)固的平均主義心態(tài)。正是這種心態(tài),使得住房的興建成為不折不扣的地位競(jìng)爭(zhēng)儀式。更有趣的是,我們可以從老魏的說法中找到汪老三的“平等邏輯”的來源,它啟發(fā)我們,汪老三的“大家都是人,誰也不比誰差多少”的觀念,與現(xiàn)代意義上的人本主義教育沒有多大的關(guān)系,而與集體時(shí)代的“社員”經(jīng)歷有關(guān)。

而那個(gè)曾經(jīng)影響地球上最多農(nóng)民,給他們帶去歡樂和痛苦,期望和失望的人民公社制度,也將如同瓦礫一樣埋藏入農(nóng)民的記憶之中嗎?講述這個(gè)房屋的故事,雖然主要不是為了回答這一問題,但是它傳達(dá)的信息已經(jīng)再清楚不過:如果說集體時(shí)代如同舊建筑一樣已成或?qū)⒊赏叩[的話,那么,后集體時(shí)代的新的大廈,也一定矗立在舊建筑的瓦礫之上。看似絕然對(duì)立的新舊兩個(gè)時(shí)代,背后存在著割不斷的聯(lián)系。

參考文獻(xiàn):略

中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:《社會(huì)學(xué)研究》

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)