——來自臺灣桃米社區(qū)的經(jīng)驗(yàn)

摘要:外來社會精英如何進(jìn)入封閉的農(nóng)村熟人社會并驅(qū)動治理創(chuàng)新?本文通過對臺灣桃米社區(qū)的案例分析發(fā)現(xiàn),“文化轉(zhuǎn)譯”促進(jìn)了外來精英在社區(qū)中的融合。與此同時,外來社會精英也憑借資源優(yōu)勢,將其關(guān)于農(nóng)村社區(qū)治理的構(gòu)想轉(zhuǎn)化為社區(qū)內(nèi)相關(guān)利益團(tuán)體的共識,構(gòu)建農(nóng)村社區(qū)治理網(wǎng)絡(luò),使農(nóng)村社區(qū)成為高度自治的共同體。外來社會精英的自我轉(zhuǎn)化是其社區(qū)建設(shè)構(gòu)想得以實(shí)現(xiàn)的起點(diǎn)。面對農(nóng)村社區(qū)相對穩(wěn)定而封閉的社會特質(zhì),淘米經(jīng)驗(yàn)對于激發(fā)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)的想象力具有重要的啟示。

關(guān)鍵詞:社會精英;農(nóng)村社區(qū)治理;桃米社區(qū)

一、問題的提出

近年來,農(nóng)村外來社會精英研究日漸成為農(nóng)村社區(qū)治理的熱點(diǎn)。對于這些精英的作用,目前存在兩方面的觀點(diǎn):一方面,相當(dāng)部分的學(xué)者認(rèn)為,在目前的行政管理體制下,精英對推動農(nóng)村社區(qū)發(fā)展的積極作用勿庸置疑。由于農(nóng)村具有一定的封閉性,鄉(xiāng)土變革的希望需要由外來力量進(jìn)行制度建設(shè)。①②③另一方面,也有研究者指出,外來精英在農(nóng)村社區(qū)實(shí)際發(fā)展中帶來了消極作用,如產(chǎn)生了村落派系的非正常博弈、精英掠權(quán),以及在村落發(fā)展中的錯位與不足的消極效應(yīng)。④⑤對于如何借助外來力量推動農(nóng)村社區(qū)治理,臺灣地區(qū)的社區(qū)治理(社區(qū)營造)經(jīng)驗(yàn)可以帶來啟發(fā)。在臺灣地區(qū),從20世紀(jì)90年代開始,陸續(xù)有“返鄉(xiāng)”與“重回部落”運(yùn)動的參與者,他們以啟蒙知識分子姿態(tài),揭露臺灣資本主義發(fā)展造成城鄉(xiāng)差距、文化與生態(tài)危機(jī)、農(nóng)村衰敗等現(xiàn)象,投入到村鎮(zhèn)改革的行列,參與了古跡保存、生態(tài)保育、社區(qū)重建等工作。⑥這為大陸思考農(nóng)村社區(qū)外來力量的定位與作用提供了參照。

作為臺灣社區(qū)營造的明星社區(qū),位于南投埔里的桃米社區(qū)吸引了眾多的學(xué)者和媒體工作者前去調(diào)研,但目前的研究只停留在組織信任的層面展開分析卻缺乏對整體社區(qū)治理網(wǎng)絡(luò)的思考,要么只是對一般性的外來社會力量進(jìn)行泛化介紹卻缺乏細(xì)致的考察。因此,本文以臺灣桃米社區(qū)治理中的外來社會精英為研究對象,關(guān)注他們是如何參與農(nóng)村社區(qū)建設(shè)和社會治理的,包括以下幾個問題:第一,這些社會精英通過何種策略與農(nóng)村社區(qū)居民產(chǎn)生互動?第二,具有保守傾向的農(nóng)村社區(qū)居民接納外來社會精英的動力源自哪里?對這兩個問題的回答有助于我們深入了解外來社會精英融入農(nóng)村社區(qū)的方式。

第三,在農(nóng)村社區(qū)治理網(wǎng)絡(luò)中,社會精英如何推動個人的農(nóng)村社區(qū)建設(shè)設(shè)想變成多方共識并訴諸實(shí)踐?第四,在這個過程中,包括基層政府、社會企業(yè)等在內(nèi)的相關(guān)利益團(tuán)體置身何處?對這些問題的回答,有助于反思在大陸農(nóng)村社區(qū)治理中政府(尤其是基層政府)、社會組織乃至企業(yè)的角色。

經(jīng)過實(shí)地調(diào)研,本文發(fā)現(xiàn)在桃米的農(nóng)村社區(qū)建設(shè)中,外來社會精英通過“知識培育”、“建立社區(qū)居民獲益機(jī)制”實(shí)現(xiàn)“文化轉(zhuǎn)譯”,⑦逐漸與社區(qū)居民就農(nóng)村社區(qū)的發(fā)展方向建立共識,以此實(shí)現(xiàn)與社區(qū)居民良性互動。在此基礎(chǔ)上,社會精英進(jìn)一步以組織的形式嵌入農(nóng)村社區(qū)治理網(wǎng)絡(luò),采取“連接多元社會謀發(fā)展”、“向政府爭取資源”等策略整合資源,來影響農(nóng)村社區(qū)建設(shè)。桃米社區(qū)以生態(tài)可持續(xù)發(fā)展為綱的模式緩解了農(nóng)村普遍存在的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展與農(nóng)村生態(tài)保育之間的緊張對立關(guān)系,賦予了經(jīng)濟(jì)發(fā)展不一定需要破壞生態(tài)環(huán)境的可能性,也使離土不離鄉(xiāng)的農(nóng)村社區(qū)居民獲得平等的發(fā)展權(quán),過上體面富足的生活,在農(nóng)村社區(qū)內(nèi)形塑了突破單純血緣倫理的共同體文化。

二、從社會精英到社區(qū)精英:來自臺灣桃米社區(qū)的個案

受臺灣工業(yè)化和城市化影響,臺灣南投縣埔里鎮(zhèn)桃米社區(qū)的大批青壯年常年外出工作,人口結(jié)構(gòu)老化、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)衰退、社會關(guān)系疏遠(yuǎn)、公共空間單一、地方自治不足。加之鎮(zhèn)垃圾掩埋場就設(shè)在此,故社區(qū)居民常自嘲為“垃圾里”。⑧然而,在社會精英廖嘉展及其創(chuàng)建的新故鄉(xiāng)文教基金會的引導(dǎo)與陪伴下,桃米社區(qū)開始挖掘到社區(qū)原有豐富的自然生態(tài)資源,在短短時間內(nèi),逐步以“生態(tài)村”的社區(qū)總體營造,成功轉(zhuǎn)型為“9·21”震災(zāi)社區(qū)重建的著名案例,⑨由原來一個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)逐漸凋零的鄉(xiāng)下農(nóng)村,發(fā)展到成為全臺灣皆知的生態(tài)社區(qū)。⑩

(1)社會精英廖嘉展及其創(chuàng)建的新故鄉(xiāng)文教基金會從臺灣暨南國際大學(xué)公共行政與政策研究所畢業(yè)后,廖嘉展先后在《人間雜志》、《天下雜志》雜志擔(dān)任記者,體會到臺灣社會變動的力量,也感受到臺灣社會結(jié)構(gòu)性的發(fā)展困境。在1989年《人間雜志》停刊后,廖嘉展遷居到曾在那里作過濁水溪瑏瑡相關(guān)調(diào)查報導(dǎo)的埔里,為日后廖嘉展關(guān)注和融入埔里桃米社區(qū)奠定了基礎(chǔ)。

隨后,廖嘉展應(yīng)邀擔(dān)任新港文教基金會執(zhí)行長。任職期間,廖嘉展觀察新港社區(qū)營造的過程,使其從過去消極的社會批判,轉(zhuǎn)向更為積極的參與。社會資本逐漸豐厚的廖嘉展,隨后在1999年1月創(chuàng)辦了臺灣新故鄉(xiāng)文教基金會,并擔(dān)任董事長一職,以“實(shí)踐在地行動的公共價值”,吸引、團(tuán)結(jié)了一群資深和年輕的文化工作者,共同致力社區(qū)營造工作。臺灣新故鄉(xiāng)文教基金會也得到了諾貝爾化學(xué)獎獲得者、“中央研究院”院長李遠(yuǎn)哲的支持,出任基金會的“榮譽(yù)董事長”,開始了“社區(qū)的草根活動是真正改變世界”的實(shí)踐。同年3月,廖嘉展協(xié)助臺灣社區(qū)營造學(xué)會創(chuàng)辦雜志《新故鄉(xiāng)》,擔(dān)任社長兼總編輯。作為臺灣島內(nèi)第一本按照商業(yè)體系發(fā)行的社區(qū)性質(zhì)刊物,《新故鄉(xiāng)》雜志也得到了包括李遠(yuǎn)哲在內(nèi)的文化學(xué)術(shù)界人士的奔走、募款,寄托了“匯集文化界力量,營造臺灣成為夢想起飛的‘新故鄉(xiāng)’”的希冀。

在1999年的“9·21”地震發(fā)生后,受桃米社區(qū)邀請,廖嘉展帶領(lǐng)其團(tuán)隊(duì)新故鄉(xiāng)隨即參與到地震后的相關(guān)重建工作。在參與社區(qū)重建的過程中,廖嘉展提出了兩個策略性觀點(diǎn):一、社區(qū)需要長期的陪伴:在陪伴的過程中,培力(Empowerment)社區(qū)建構(gòu)自我承載的能力。二、在社區(qū)內(nèi)部形成社會運(yùn)動:讓社區(qū)真正面對自己的問題,唯有長期的改造,才有機(jī)會翻轉(zhuǎn)社會不良的結(jié)構(gòu)。瑏瑣這兩條思路事實(shí)上成為了廖嘉展及其帶領(lǐng)的新故鄉(xiāng)團(tuán)隊(duì)參與桃米社區(qū)重建與后續(xù)發(fā)展的重要指引。

(2)社會精英陪伴下的臺灣桃米社區(qū)

雖然早在1996年桃米社區(qū)就成立了社區(qū)發(fā)展協(xié)會,但這個被動且無積極運(yùn)作的組織并沒有為桃米社區(qū)帶來實(shí)質(zhì)性改變。社區(qū)居民多限于血緣或親屬關(guān)系的互動,網(wǎng)絡(luò)連結(jié)并不密切,這也使居民對于社區(qū)公共事務(wù)的參與積極性偏低、社區(qū)共同的意識與認(rèn)同凝聚較薄弱。這些都是傳統(tǒng)意義上衰敗的農(nóng)村社區(qū)的縮影。

轉(zhuǎn)折點(diǎn)源于1999年“9·21”地震。當(dāng)遭受外在威脅時,組織內(nèi)部的凝聚力便會提高。地震造成921位鄉(xiāng)親罹難,6206棟房屋倒塌,也暴露了桃米里長久以來傳統(tǒng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)沒落、人口外流等的尷尬。如何進(jìn)行社區(qū)災(zāi)后重建,成為了居民、社區(qū)、鄉(xiāng)里乃至社會各界共同關(guān)心的議題。憂患意識使重建社區(qū)成為了共識。廖嘉展帶領(lǐng)其團(tuán)隊(duì)臺灣新故鄉(xiāng)文教基金會,便在此時受桃米里長黃金俊邀請參與到社區(qū)重建之中。

隨著緊急救難階段性任務(wù)完成,社區(qū)長期的發(fā)展模式,如何重新建構(gòu)社區(qū)居民關(guān)系網(wǎng)絡(luò)與調(diào)節(jié)社區(qū)相關(guān)議題等被提上日程。瑏瑦為此,新故鄉(xiāng)文教基金會邀請了臺灣農(nóng)委會特有生物保育及研究中心、集集特生中心瑏瑧等組織的專家老師前來調(diào)研,由此發(fā)現(xiàn)了桃米社區(qū)具有豐富而獨(dú)特的生態(tài)資源。在借鑒海外以生態(tài)旅游和生態(tài)社區(qū)為發(fā)展模式的成功案例的基礎(chǔ)上,廖嘉展及其帶領(lǐng)的新故鄉(xiāng)團(tuán)隊(duì)初步確定了以生態(tài)保育為前提發(fā)展生態(tài)旅游、促進(jìn)生態(tài)社區(qū)發(fā)展的桃米生態(tài)村發(fā)展模式。然而,在起步階段,作為外來力量的廖嘉展及其團(tuán)隊(duì)并沒有得到社區(qū)居民的完全信任。為更好地動員桃米居民,廖嘉展堅持將桃米的社區(qū)居民作為重要的人力資源,為其創(chuàng)設(shè)了參與社區(qū)重建的一個可行角色:觀光向?qū)АT诖_定挖掘桃米社區(qū)“青蛙老板”生態(tài)價值的農(nóng)村社區(qū)發(fā)展道路后,在半強(qiáng)制、半人情的情況下,將信將疑的少數(shù)社區(qū)居民成為了青蛙知識培訓(xùn)課程的第一期學(xué)員。考核及格的學(xué)員獲發(fā)了社區(qū)頒發(fā)的“導(dǎo)覽證”,由此取得在桃米社區(qū)做觀光向?qū)У馁Y格。按照社區(qū)制定的規(guī)則,只有獲得導(dǎo)覽證的社區(qū)居民才具備在桃米社區(qū)為觀光游客解說的資格。同時,社區(qū)也建立了“導(dǎo)覽收入歸個人所有”的收益分配機(jī)制。

為擴(kuò)大桃米社區(qū)的知名度,吸引觀光游客,廖嘉展運(yùn)用個人社會資源,邀請了政府部門的官員前往桃米觀光體驗(yàn)。在首批官員游客到來之后,加上一些媒體宣傳的配合,桃米社區(qū)的知名度逐步擴(kuò)大,開始迎來外地游客。那些接受知識培訓(xùn)的專業(yè)導(dǎo)覽們由此獲得了比傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)更豐厚卻又相對輕松的收入,這吸引了更多桃米社區(qū)居民參與到新故鄉(xiāng)文教基金會組織的桃米社區(qū)觀光導(dǎo)覽培訓(xùn)之中,培訓(xùn)內(nèi)容也從早期的青蛙知識介紹擴(kuò)展到蜻蜓、植物、鳥類以及桃米社區(qū)發(fā)展史等。

隨著桃米社區(qū)的人文生態(tài)景觀得以改善,社區(qū)居民逐漸意識到“其實(shí)我們的家鄉(xiāng)并不是一無是處的,她有很多寶貴的資源。像青蛙,以前我們根本沒有想到這是一種生態(tài)資源,更談不上要保育它們,現(xiàn)在它是我們的‘老板’,是有經(jīng)濟(jì)價值的,我們要保護(hù)它們、保護(hù)它們生活的生態(tài)”。瑐瑠目前,隨著桃米社區(qū)進(jìn)入成熟發(fā)展階段,在新故鄉(xiāng)文教基金會的培力與輔導(dǎo)下,社區(qū)居民與生態(tài)旅游相關(guān)業(yè)者、觀光導(dǎo)覽、民宿業(yè)者、風(fēng)味餐廳業(yè)者等,圍繞著生態(tài)桃米獲得了收益。據(jù)調(diào)研期間廖嘉展在座談會上提供的統(tǒng)計材料,近年來以社區(qū)居民作為參與主體的民宿、餐飲、工藝品及DIY、紙教堂等為桃米社區(qū)近200位居民提供了就業(yè),創(chuàng)造的產(chǎn)值估算為130,000,000臺幣(約合人民幣26,000,000元),這是以往一公斤5臺幣(約合人民幣1元)竹筍種植難以比擬的收入。

同時,社區(qū)內(nèi)部進(jìn)一步凝聚了共生共榮的價值觀。通過民宿和風(fēng)味餐廳經(jīng)營者上交10%的收入、觀光導(dǎo)覽上交20%的收入的方式,桃米社區(qū)設(shè)立了公積金制度,以作公共支出及社區(qū)弱勢照顧之用。在這過程中,社區(qū)全員投入社區(qū)公共事務(wù),新故鄉(xiāng)文教基金會與桃米社區(qū)構(gòu)成了“互利共生”的親密伙伴關(guān)系。廖嘉展個人也在桃米社區(qū)中享有了較高威望,從外來社會精英轉(zhuǎn)化為了得到本土文化所認(rèn)可、擁戴的社區(qū)精英。

(3)文化轉(zhuǎn)譯:社會精英的社區(qū)動員與融入

“轉(zhuǎn)譯”(translation)的原始概念源于法國科學(xué)哲學(xué)家、科學(xué)人類學(xué)家Bruno Latour,他認(rèn)為實(shí)驗(yàn)室中產(chǎn)生的科學(xué)知識需要不斷調(diào)整或修飾科學(xué)知識的再現(xiàn)形式,以引起公眾的關(guān)注,從而影響社會。瑐瑡楊弘任首次將“文化轉(zhuǎn)譯”用于社區(qū)研究,這里的“文化轉(zhuǎn)譯”具有兩層含義:第一,這是一種“雙向轉(zhuǎn)譯”:“外來專業(yè)知識”與“當(dāng)?shù)剞r(nóng)民知識”之間存在差異,兩者相互影響。第二,在前者基礎(chǔ)上生成了“兩種公共性的想象”,外來團(tuán)體具有“領(lǐng)域的公共性”,而當(dāng)?shù)剞r(nóng)民則具有“動機(jī)的公共性”。總之,文化轉(zhuǎn)譯論假定兩者各自有其知識形式與公共性想象,雖然彼此文化習(xí)性的構(gòu)成特質(zhì)不同,但可以進(jìn)行相互的轉(zhuǎn)譯,相互的“以自己的語言說出對方的興趣”,而讓雙方在各受影響之后仍舊維持其各自文化習(xí)性的主軸,在長期時間下緩緩的進(jìn)行轉(zhuǎn)型,也就是在延續(xù)之中有所突破。瑐瑢本文基本認(rèn)同楊弘任對“文化轉(zhuǎn)譯”的理解,并著重關(guān)注外來社會精英如何融入農(nóng)村社區(qū)、參與社區(qū)治理的問題。

由于存在差異甚大的文化習(xí)性與行動目標(biāo),外來的社會精英與社區(qū)居民之間相互產(chǎn)生共鳴并非一件簡單的事情。真正能融入農(nóng)村社區(qū)的外來社會精英,必定經(jīng)過特定的轉(zhuǎn)型過程,這便是“文化轉(zhuǎn)譯”。“文化轉(zhuǎn)譯”使兩者實(shí)現(xiàn)互通交融:如果社會精英找到了這種轉(zhuǎn)譯界面,那么社區(qū)居民的參與動員就可以順利地實(shí)現(xiàn);在普遍而深入地參與之下,與民眾意識共通的精英理念經(jīng)由民眾的身體實(shí)踐而逐步內(nèi)化,成為新習(xí)慣和新文化。

在臺灣桃米社區(qū)的案例中不難發(fā)現(xiàn),文化轉(zhuǎn)譯主要通過三個關(guān)鍵步驟得以實(shí)現(xiàn)。首先,外來社會精英需要對農(nóng)村社區(qū)建設(shè)有著清晰的理念支持。在桃米社區(qū)的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)中,外來社會精英清晰的理念支持一方面體現(xiàn)在對桃米社區(qū)的發(fā)展規(guī)劃上:通過社區(qū)資源調(diào)研、借鑒國外經(jīng)驗(yàn),社會精英主導(dǎo)制定了符合社區(qū)實(shí)際情況、具有前瞻性的桃米發(fā)展藍(lán)圖,為日后的社區(qū)發(fā)展指明了方向。另一方面,清晰的理念源于外來社會精英的自我定位,如何把握“自身與社區(qū)居民的關(guān)系”。誠如廖嘉展所言,“社區(qū)營造就是要激活桃米里民的內(nèi)在力量。在這個過程中,社區(qū)的居民才是主體,要讓他們感受到這是為自己而努力的,才會產(chǎn)生永續(xù)的行動能力,促進(jìn)社會變革”。瑐瑤這些從理念出發(fā)制訂周密的計劃和宏大藍(lán)圖的外來社會精英,在社區(qū)建設(shè)的起步階段就充分尊重與理解社區(qū)居民“獲益優(yōu)先”、“先做著看”的實(shí)用主義,并堅持將其作為社區(qū)建設(shè)的主體。

第二個步驟是“傳輸知識”并在社區(qū)內(nèi)部訂立規(guī)則。例如,規(guī)定無“導(dǎo)覽證”的社區(qū)居民不能參與導(dǎo)覽工作。這一方面使擁有知識資源的外來社會精英有了融入社區(qū)的渠道:這些提供知識支持、方向引導(dǎo)的社會精英,通過向社區(qū)居民開展知識培訓(xùn)、提供知識支持,逐步與居民建立起密切持續(xù)的互動,進(jìn)而為社區(qū)居民所接受。另一方面,得到專業(yè)系統(tǒng)的培訓(xùn)的社區(qū)居民能提供較為優(yōu)質(zhì)的觀光服務(wù),從而提升觀光游客的觀光體驗(yàn),進(jìn)而保障了桃米社區(qū)的生態(tài)旅游發(fā)展模式得以持續(xù)。此外,潛移默化的知識培育還促使社區(qū)居民重新了解、認(rèn)識自己所在的社區(qū),進(jìn)一步激發(fā)了社區(qū)居民作為主體參與社區(qū)發(fā)展的熱情。

第三個步驟是“建立社區(qū)居民獲益機(jī)制”。這是使社會精英與社區(qū)居民的互動得以持續(xù)的重要原因。首先,在“知識培育”的基礎(chǔ)上,社會精英利用自身社會資本邀請到社區(qū)的首批官員游客,為桃米社區(qū)開拓市場、形成品牌打下了良好基礎(chǔ)。隨后,除了部分社區(qū)居民因提供導(dǎo)覽服務(wù)而獲得經(jīng)濟(jì)收入以外,初步建立的“社區(qū)居民獲益機(jī)制”因民宿、餐廳的建立得以鞏固,桃米社區(qū)居民感受到了“既保護(hù)了自己的桃米家園原生態(tài),又解決生活甚至致富”瑐瑥的甜頭,開展農(nóng)村社區(qū)建設(shè)的主觀能動性被進(jìn)一步激發(fā)。外來的社會精英也因此與社區(qū)居民建立了更牢固的互動信任關(guān)系,完全完成了個人的社區(qū)融入,轉(zhuǎn)化為社區(qū)精英。

三、活化資源:打造社區(qū)自治共同體

在完成社區(qū)融入、轉(zhuǎn)化為社區(qū)精英的基礎(chǔ)上,社會精英憑借自身的社會資源優(yōu)勢,采取“連接多元社會謀發(fā)展”、“向政府爭取資源”的策略整合資源,使社區(qū)發(fā)展較大程度地超越了資源約束的制約,并以此使自身組織內(nèi)嵌于農(nóng)村社區(qū)治理網(wǎng)絡(luò),使之成為農(nóng)村社區(qū)自治共同體的軸心。

連結(jié)多元社會,是桃米社區(qū)不可或缺的發(fā)展理念。通過聯(lián)結(jié)機(jī)制,本土的學(xué)界、文藝界、商界,乃至國際化力量,都找到了用武之地。首先,學(xué)界成就了桃米的“知識經(jīng)濟(jì)”。受新故鄉(xiāng)文教基金會邀請,陳墀吉教授帶領(lǐng)的世新大學(xué)觀光系專家成為了第一支為桃米社區(qū)授課的團(tuán)隊(duì)。他們帶領(lǐng)居民做調(diào)查,摸底桃米里的資源特色,為居民們講授培養(yǎng)休閑產(chǎn)業(yè)的相關(guān)課程。課堂內(nèi)外,桃米人與新故鄉(xiāng)文教基金會、教授們共同討論出了桃米社區(qū)的重建愿景,提煉出“桃米生態(tài)村”的概念,從而確立了將桃米里從一個傳統(tǒng)的農(nóng)村轉(zhuǎn)型成為一個結(jié)合有機(jī)農(nóng)業(yè)、生態(tài)保育和休閑體驗(yàn)的教育基地的發(fā)展目標(biāo)。經(jīng)營民宿也得到了學(xué)者們的支持:世新大學(xué)老師們開設(shè)的600多個小時的課程里,對綠色民宿進(jìn)行了深入講解,組織學(xué)員環(huán)臺灣考察了一遍,了解和體驗(yàn)民宿。在2009年暨南國際大學(xué)舉辦的“9·21社區(qū)重建國際研討會”中,會后百余位來自日本、中國大陸和臺灣本地的專家學(xué)者、社區(qū)營造者就分宿在桃米的各家民宿之中,享用來自經(jīng)新故鄉(xiāng)文教基金會美食班培訓(xùn)的“社區(qū)媽媽”的美食。

其次,文藝界和商界的力量使桃米錦上添花。例如,在由臺灣新故鄉(xiāng)文教基金會、臺灣點(diǎn)燈協(xié)會(紀(jì)錄片工作者)、臺灣音樂人協(xié)會三家聯(lián)合主辦的“9·21”地震10周年紀(jì)念音樂會中,不少臺灣大腕級音樂人都放下工作前來義演,還邀請了臺灣“行政院長”吳敦義前來致詞。瑐瑦臺灣點(diǎn)燈文化協(xié)會拍攝記錄片《青蛙共和國》,進(jìn)一步打造青蛙名片。臺灣飛利浦公司資助新故鄉(xiāng)文教基金會在桃米社區(qū)的社區(qū)營造工作,并陸續(xù)捐獻(xiàn)兩座創(chuàng)意休閑涼亭和很多公共照明設(shè)施,以及投入后續(xù)教育經(jīng)費(fèi),促成了第二階段社區(qū)生態(tài)導(dǎo)覽的培訓(xùn)和社區(qū)美食班的開課。瑐瑧信義房屋長期贊助桃米的發(fā)展,出版圖書《桃米生態(tài)村的未來》、支持生態(tài)池建設(shè)。資訊工程策進(jìn)會瑐瑨則協(xié)助引進(jìn)了50臺電動腳踏車,進(jìn)行低碳旅游以保護(hù)環(huán)境生態(tài)。在多方協(xié)力下,多元化的活動滿足了不同群體的需求,吸引了社會人士的廣泛參加,從而增強(qiáng)了社會影響力。

除了本土力量,合理利用國際資源也使桃米擁有了國際知名度。2005年,臺灣重建社區(qū)訪問團(tuán)前往日本參加阪神地震十周年紀(jì)念時,得知日本的紙教堂完成階段性任務(wù)后即將拆除。作為團(tuán)長的廖嘉展提出將紙教堂移筑臺灣,使之成為臺、日兩地地震災(zāi)區(qū)重建交流中心的構(gòu)想,得到了日方的支持。隨后在桃米社區(qū)重建的紙教堂,一方面成為了普及地震知識、社區(qū)居民聚會交流的空間,另一方面也成為了桃米的國際名片,是國際友人參觀、學(xué)習(xí)的平臺。據(jù)統(tǒng)計,2014年國際旅客逐漸增加到每月約3000人。

除吸引本土乃至國際力量參與社區(qū)建設(shè),桃米社區(qū)的成功還綜合體現(xiàn)在社會精英汲取政府資源的能力與技巧之上。早在社區(qū)重建階段,新故鄉(xiāng)文教基金會特別邀請了“行政院”農(nóng)委會特有生物研究保育中心協(xié)助桃米的生態(tài)調(diào)查及規(guī)劃,并在2001年?duì)幦〉搅宿r(nóng)委會“桃米里生態(tài)觀光示范推動計劃”的4年計劃,讓“新故鄉(xiāng)”與社區(qū)能持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)、社區(qū)生活環(huán)境、社區(qū)特色形象及生態(tài)環(huán)境的營造與重建工作。瑑瑠在桃米社區(qū)確立生態(tài)旅游的發(fā)展道路的初期,出于“桃米社區(qū)尚未成熟,大規(guī)模接待游客會降低觀光體驗(yàn)”,“行政人員來桃米不需要他們自己掏錢,這種‘免費(fèi)觀光’可相對降低他們的期待”,以及“獲得公部門日后資助扶持”瑑瑡等方面的考慮,桃米的首批游客便來自于政府,這充分體現(xiàn)了社會精英對桃米社區(qū)可持續(xù)發(fā)展的前瞻性以及善于使用政府部門資源的策略。在后續(xù)發(fā)展中,桃米社區(qū)也積極參與政府的服務(wù)購買計劃。以“行政院”農(nóng)委會為例,僅2012年,資助桃米的各項(xiàng)工程底價金額達(dá)新臺幣7,440,000元(見表1)。對于一個社區(qū)而言,政府的這種支持力度不可謂不大也。

除了“農(nóng)委會”外,桃米還不同程度地得到了“水保局”瑑瑢、“文化部”瑑瑣(以前的“文建會”)、“環(huán)保署”等政府部門各項(xiàng)計劃的支持,為桃米社區(qū)的發(fā)展提供了重要的資源保障。

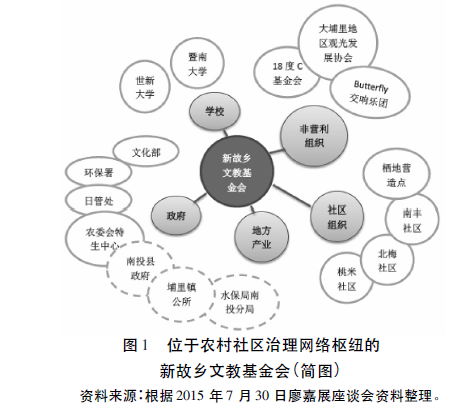

總之,廖嘉展及其新故鄉(xiāng)文教基金會一方面做社區(qū)培力,陪伴社區(qū)居民成長;另一方面導(dǎo)入外界的人力、物力、財力等資源,豐富了農(nóng)村社區(qū)網(wǎng)絡(luò)的多樣性。這種內(nèi)外兼修的方式,使具有資源優(yōu)勢的社會精英逐漸成為社區(qū)領(lǐng)袖(見圖1)。這里具有兩層含義:一方面,社會精英意識到社區(qū)居民具有獲益導(dǎo)向的實(shí)用主義傾向,通過開放參與、以社區(qū)居民深度參與和建立獲益機(jī)制的方式使社區(qū)發(fā)展理念轉(zhuǎn)化成可操作的技術(shù),即實(shí)現(xiàn)了文化轉(zhuǎn)譯,完成了社會精英的在地化,使其與社區(qū)居民之間產(chǎn)生真正的內(nèi)在聯(lián)結(jié)。另一方面,隨著文化轉(zhuǎn)譯的完成,社會精英的資源優(yōu)勢便逐漸在農(nóng)村社區(qū)建設(shè)中得以體現(xiàn)。在桃米社區(qū)中,廖嘉展帶領(lǐng)的新故鄉(xiāng)文教基金會在與政府對話、邀請藝術(shù)家進(jìn)駐社區(qū)、爭取政府和社會資源、拓展農(nóng)村社區(qū)社會影響力等方面都擁有毋庸置疑的話語權(quán),實(shí)際上成為了聯(lián)結(jié)政府、社區(qū)組織、非營利組織、地方產(chǎn)業(yè)、教育資源的樞紐,改變了基層農(nóng)村的治理架構(gòu)。

在搭建了基層農(nóng)村治理架構(gòu)后,“桃米生態(tài)村社造協(xié)進(jìn)會”的月度會議為相關(guān)利益團(tuán)體提供了對話平臺,成為實(shí)現(xiàn)社區(qū)自治的載體。協(xié)進(jìn)會邀請了社區(qū)發(fā)展協(xié)會、新故鄉(xiāng)文教基金會、桃米休閑農(nóng)業(yè)推展協(xié)會,以及暨南大學(xué)、農(nóng)委會的生態(tài)保育中心、日月潭國家風(fēng)景區(qū)管理處等多個相關(guān)利益團(tuán)體參加,通過較民主的協(xié)商機(jī)制使桃米社區(qū)的發(fā)展愿景成為了共識。目前,通過協(xié)進(jìn)會,桃米已經(jīng)確定了在實(shí)現(xiàn)桃米生態(tài)村的基礎(chǔ)上,發(fā)展埔里蝴蝶王國的愿景。種花挖池為蝴蝶營造生態(tài)棲息地的系列改造,成為了桃米乃至埔里地區(qū)發(fā)展的新希望(圖2)。

如何以一個地方共同發(fā)展的愿景,來揉合各種不同相關(guān)利益者,以此打破既有的利害關(guān)系,讓大家一起為共同的愿景去打拼,且在有實(shí)質(zhì)的效益后,卷起更大的參與,擴(kuò)大影響,自然形成地方的質(zhì)變?這是我們一直思考的。這種質(zhì)變,不完全以經(jīng)濟(jì)的獲利為依歸,它更是生態(tài)、生計與生活的共同體現(xiàn),同時也滿足了參與者的生命價值的實(shí)踐,是地方可持續(xù)發(fā)展的保證。

四、反思與展望

在思考社會精英如何推動農(nóng)村社區(qū)治理的這個問題上,桃米的經(jīng)驗(yàn)是難能可貴的,它為探索農(nóng)村社會資本、經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式與鄉(xiāng)村治理的關(guān)系提供了絕佳的觀察樣本。在中國大陸農(nóng)村,同時存在著“公”、“共”和“私”三個領(lǐng)域?yàn)榈胤街卫硖峁┵Y源,分別代表著政府的“再分配原則”、社區(qū)的“互惠原則”和市場的“交換原則”,其中,“共”是基層治理的最大資源,而農(nóng)村精英歷來是“共”的主要承擔(dān)者。賀雪峰在此基礎(chǔ)上提出了“分配型民主”和“動員型民主”兩個概念,前者指的是農(nóng)民利用村民自治制度成果來分享自上而下的轉(zhuǎn)移資源,后者則是由村民通過民主來討論如何分擔(dān)公共品建設(shè)責(zé)任:出資或出勞的責(zé)任。

在桃米社區(qū),外來的社會精英完成了文化轉(zhuǎn)譯、實(shí)現(xiàn)農(nóng)村社區(qū)融入后,成為了社區(qū)內(nèi)部“互惠原則”的主要承擔(dān)者,并通過向社會和政府爭取資源使社區(qū)實(shí)現(xiàn)了“分配型民主”和“動員型民主”的相互統(tǒng)一。在這過程中,社會精英既使原來的農(nóng)村社區(qū)突破了費(fèi)孝通所提出的差序格局,又通過聯(lián)結(jié)的力量締結(jié)了依然具有密切聯(lián)系、具有共同榮譽(yù)、相關(guān)利益團(tuán)體協(xié)商對話的新型共享社區(qū),兩者缺一不可。因此,外來社會精英的作用既在于“破”,破除農(nóng)村社區(qū)具有明顯封閉性的人情網(wǎng)絡(luò);也在于“立”,建立新型的協(xié)商民主,協(xié)同相關(guān)利益團(tuán)體共同推進(jìn)農(nóng)村社區(qū)發(fā)展。在“破—立”之間,需要找到滿足農(nóng)村居民發(fā)展權(quán)的契合點(diǎn),才能實(shí)現(xiàn)文化轉(zhuǎn)譯,將社會精英的構(gòu)想轉(zhuǎn)變?yōu)檗r(nóng)村居民的共識與切實(shí)的行動。

當(dāng)我們繼續(xù)仔細(xì)審視“社會精英在‘破-立’之間實(shí)現(xiàn)了文化轉(zhuǎn)譯”這一命題,實(shí)際上是從微觀層面思考社會精英與社區(qū)居民的互動與融合問題,即如何將社會精英自身置于農(nóng)村的社區(qū)網(wǎng)絡(luò)之中。Doug Mcadam瑑瑦關(guān)于網(wǎng)絡(luò)的分析為本文理解社會精英與社區(qū)居民的互動提供了視角:首先,在網(wǎng)絡(luò)聯(lián)結(jié)中,社區(qū)居民增加了與社區(qū)事務(wù)信息封閉、社會資本薄弱的農(nóng)村社區(qū)實(shí)現(xiàn)了資源動員。當(dāng)然,在這過程中,社會精英的參與及主導(dǎo)難以陷入“強(qiáng)人治理”“能人治理”的憂慮。但是,協(xié)商民主的制度化程度越高,精英治理蛻變成強(qiáng)人專斷的可能性越小;而民主的制度建設(shè)是漸進(jìn)積累的,累積式的制度化有助于實(shí)現(xiàn)從“能人治理”向“制度治理”的過渡。

桃米社區(qū)的價值還在于使地方政府重新定位其角色。除了社會精英與社區(qū)居民的聯(lián)結(jié),地方政府也是重要的資源角色,它和社會資源的角色在重建社區(qū)方面應(yīng)該是互補(bǔ)的。政府通過何種制度安排、為農(nóng)村社區(qū)建設(shè)的發(fā)展提供何種條件,政府如何與由外來社會精英組建的、活躍在農(nóng)村社區(qū)的社會組織互動,社區(qū)居民的自治組織自洽,都對社會精英與社區(qū)居民的糅合及整體的農(nóng)村社區(qū)建設(shè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。當(dāng)前,我們在強(qiáng)調(diào)農(nóng)村社區(qū)治理的當(dāng)下,如何實(shí)現(xiàn)黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的基層政府、村委會、社區(qū)社會組織、村民的多元治理,推動公共服務(wù),因地制宜探索農(nóng)村社區(qū)建設(shè)模式,是農(nóng)村基層治理繞不開的問題。另一方面,農(nóng)村社區(qū)建設(shè)的生命力恰恰也在于自下而上的多元化力量參與,農(nóng)村社區(qū)更有基層政權(quán)難以滲透的獨(dú)特空間,這都賦予了創(chuàng)新實(shí)踐的可能性。

其次,網(wǎng)絡(luò)本身會提供選擇性誘因,參與所獲得的團(tuán)結(jié)感即是對個人的報酬,以此克服了搭便車的難題。以及第三,一個集體中的組織越是多量與多樣,成員對于網(wǎng)絡(luò)的參與度越高,針對特定情境的動員就越是快速而持久。進(jìn)而言之,正式組織或非正式組織之間的聯(lián)結(jié),相互溝通,促成農(nóng)村社區(qū)建設(shè)。在桃米社區(qū)治理網(wǎng)絡(luò)中,團(tuán)結(jié)起來的桃米居民產(chǎn)生了前所未有的集體榮譽(yù)感,將“發(fā)展桃米、保護(hù)桃米”當(dāng)作分內(nèi)之事。同時,包含政府、地方自治組織、學(xué)界、商界、藝術(shù)界,乃至國際等多元力量的參與,滿足了桃米以及社會的多元需求,使桃米的社區(qū)發(fā)展具有了穩(wěn)定性與持續(xù)性。

第四,在重建的治理網(wǎng)絡(luò)中,已實(shí)現(xiàn)社區(qū)融入的社會精英,通過提供個人聲望、組織技巧與社會資源,為原本信息封閉、社會資本薄弱的農(nóng)村社區(qū)實(shí)現(xiàn)了資源動員。當(dāng)然,在這過程中,社會精英的參與及主導(dǎo)難以陷入“強(qiáng)人治理”“能人治理”的憂慮。但是,協(xié)商民主的制度化程度越高,精英治理蛻變成強(qiáng)人專斷的可能性越小;而民主的制度建設(shè)是漸進(jìn)積累的,累積式的制度化有助于實(shí)現(xiàn)從“能人治理”向“制度治理”的過渡。

桃米社區(qū)的價值還在于使地方政府重新定位其角色。除了社會精英與社區(qū)居民的聯(lián)結(jié),地方政府也是重要的資源角色,它和社會資源的角色在重建社區(qū)方面應(yīng)該是互補(bǔ)的。政府通過何種制度安排、為農(nóng)村社區(qū)建設(shè)的發(fā)展提供何種條件,政府如何與由外來社會精英組建的、活躍在農(nóng)村社區(qū)的社會組織互動,社區(qū)居民的自治組織自洽,都對社會精英與社區(qū)居民的糅合及整體的農(nóng)村社區(qū)建設(shè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。當(dāng)前,我們在強(qiáng)調(diào)農(nóng)村社區(qū)治理的當(dāng)下,如何實(shí)現(xiàn)黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的基層政府、村委會、社區(qū)社會組織、村民的多元治理,推動公共服務(wù),因地制宜探索農(nóng)村社區(qū)建設(shè)模式,是農(nóng)村基層治理繞不開的問題。另一方面,農(nóng)村社區(qū)建設(shè)的生命力恰恰也在于自下而上的多元化力量參與,農(nóng)村社區(qū)更有基層政權(quán)難以滲透的獨(dú)特空間,這都賦予了創(chuàng)新實(shí)踐的可能性。

參考文獻(xiàn):略

中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:《南京社會科學(xué)》

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)