現(xiàn)有的勞動(dòng)驅(qū)動(dòng)的集約化形式以五個(gè)相互依存的機(jī)制為基礎(chǔ)。

第一個(gè)機(jī)制已經(jīng)由恰亞諾夫闡述過,它的核心是在每個(gè)勞動(dòng)對(duì)象上投入更多的勞動(dòng)力和資本,即在每公頃土地上或每頭牲畜上投入更多的勞動(dòng)力,同時(shí)采用更多的工具和進(jìn)行更多的投入(這些是恰亞諾夫意義上的“資本”)。這可能導(dǎo)致耕作制度和種植方式的改變,以及對(duì)牲畜照料的增加。

勞動(dòng)力和資本(同樣是按照恰亞諾夫的方式理解)的使用,在這里是以一種相互補(bǔ)充而不是相互替代的方式進(jìn)行的。

第二個(gè)機(jī)制是對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程進(jìn)行調(diào)整。從嚴(yán)格的農(nóng)學(xué)角度來說,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以一系列生長因子為基礎(chǔ),并依賴于這一系列生長因子。這些生長因子包括土壤中營養(yǎng)成分的數(shù)量和構(gòu)成、營養(yǎng)成分的轉(zhuǎn)移、植物根系吸收營養(yǎng)成分的能力、可以利用的水量以及水量在生長期間的分配情況。小麥的種植已傳承千年,它包含200多種這樣的生長因子,并且有更多的生長因子隨著科學(xué)知識(shí)的發(fā)展而不斷涌現(xiàn)。在生產(chǎn)多種不同作物和牲畜(以及作物和牲畜更進(jìn)一步的相互作用)的復(fù)合農(nóng)場中,生長因子更是多達(dá)數(shù)千種。

至關(guān)重要的是,這些生長因子并非在時(shí)間的長河里一成不變:無論是作為單個(gè)因子還是作為整體,它們都在持續(xù)發(fā)生變化。這是因?yàn)椋鼈冊(cè)趧趧?dòng)過程中不斷受到控制、修正和調(diào)整。例如,營養(yǎng)成分的數(shù)量和構(gòu)成通過農(nóng)民的勞動(dòng)而得到修正。營養(yǎng)成分的轉(zhuǎn)移取決于犁地,可利用的水量則受灌溉和排水的調(diào)節(jié)。簡而言之,作為勞動(dòng)過程的一部分,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的很多特定活動(dòng)都是針對(duì)生長因子的“行為表現(xiàn)”。

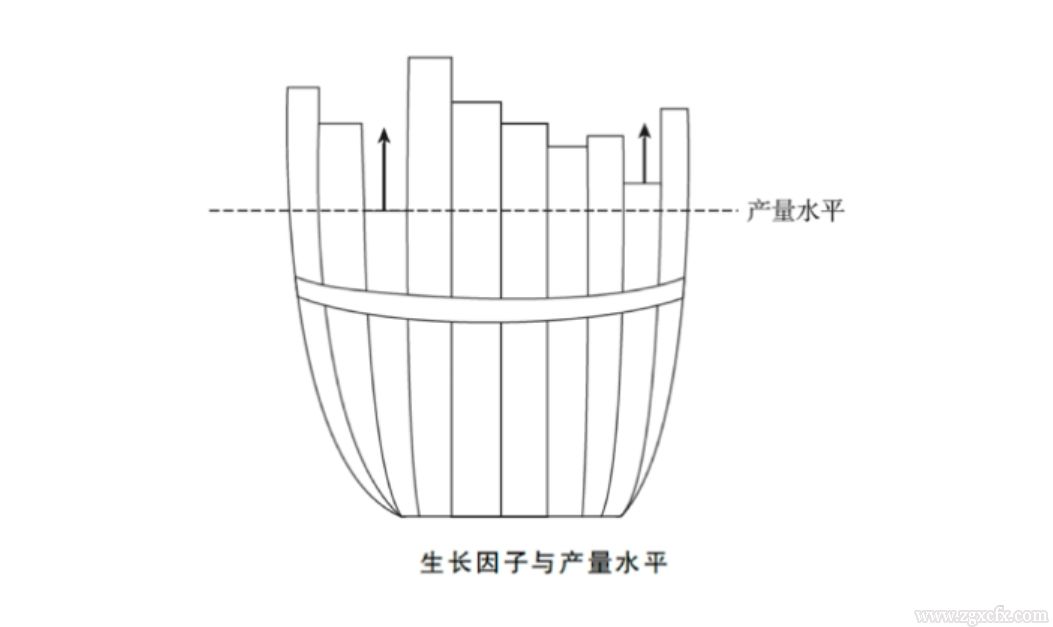

產(chǎn)量水平取決于最具限制性的那個(gè)生長因子。木桶效應(yīng)是對(duì)這些生長因子作用的經(jīng)典反映。如果將產(chǎn)量水平看作木桶中的水位,那么它的最高水平取決于最短的那塊木板。

在實(shí)踐中,農(nóng)民總在不斷尋找那塊“最短的木板”,即那個(gè)限制性因子。在經(jīng)過對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)行觀察、理解、重組(最初往往表現(xiàn)為實(shí)驗(yàn)的形式)和評(píng)估這一復(fù)雜而長期的過程之后,限制性因子會(huì)得到甄別和矯正。這將給既有的常規(guī)生產(chǎn)過程帶來變化,如果成功的話,這種變化會(huì)帶來產(chǎn)量水平的提高。這是一個(gè)持續(xù)的過程:一旦最初的限制性因子被“補(bǔ)長”,就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)新的限制性因子。

尋找最短板以及在此之后的“重構(gòu)”也是一個(gè)生產(chǎn)知識(shí)的過程。這是一種實(shí)踐知識(shí),或者用孟德拉斯的話說,是地方性知識(shí)。這種知識(shí)通過勞動(dòng)驅(qū)動(dòng)的集約化過程而展現(xiàn),這一集約化過程有助于這類知識(shí)的培育和推進(jìn),同時(shí)這類知識(shí)也使集約化程度得到進(jìn)一步提高。當(dāng)具體情境隨著每個(gè)地方而發(fā)生變化時(shí),這一點(diǎn)就體現(xiàn)得尤其明顯。

地方性知識(shí)具有高度的時(shí)空獨(dú)特性。它是技藝性的,與科學(xué)知識(shí)(尤其是當(dāng)下技術(shù)至上視角的那些科學(xué)知識(shí))具有極為不同的邏輯規(guī)則。地方性知識(shí)造就了匠人工藝,也成為匠人工藝的一部分。農(nóng)民是這種知識(shí)和工藝的載體。它常常是一種無字的知識(shí),是一種(至今)無法用準(zhǔn)確無誤的語言文字表述的經(jīng)驗(yàn)知識(shí)。它和技藝緊密聯(lián)系在一起。

需要指出的是,對(duì)改進(jìn)生產(chǎn)的追求以及觀察—理解—重組—評(píng)估的循環(huán)過程絕不是農(nóng)民的個(gè)體行為。這些活動(dòng)往往超越個(gè)體農(nóng)場的邊界。農(nóng)民之間可以形成相互溝通和知識(shí)分享的廣泛網(wǎng)絡(luò),可以橫跨漫長的時(shí)間周期,并且往往會(huì)采取特定的勞動(dòng)分工。這些網(wǎng)絡(luò)歷來就是小農(nóng)農(nóng)業(yè)的中樞系統(tǒng),它們傳遞信息,也從眾多不同的網(wǎng)絡(luò)結(jié)點(diǎn)上獲取信息。這些網(wǎng)絡(luò)有時(shí)也被轉(zhuǎn)化為鄉(xiāng)村社會(huì)政治抗?fàn)幍闹匾獧C(jī)制。

觀察、理解、提出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)重組或改進(jìn)的方案,并對(duì)此方案進(jìn)行評(píng)估,這一循環(huán)過程主要取決于知識(shí),同時(shí)也發(fā)展了知識(shí)(這里指的是經(jīng)驗(yàn)性的、實(shí)踐性的、地方性的知識(shí))。與此同時(shí),持續(xù)的調(diào)整和改進(jìn)過程和由此發(fā)展起來的知識(shí)創(chuàng)造了一種特殊的技術(shù)類型,白馥蘭稱其為技藝導(dǎo)向的技術(shù)。

從技術(shù)的角度來看,成功的調(diào)整和改進(jìn)提高了生產(chǎn)過程的技術(shù)效率,在這樣的生產(chǎn)過程中,同樣數(shù)量的資源被用來實(shí)現(xiàn)更高的產(chǎn)量水平。技術(shù)效率提高的關(guān)鍵在于勞動(dòng)的質(zhì)量。

第三個(gè)機(jī)制在于對(duì)所利用的資源進(jìn)行系統(tǒng)的改善。資源可以通過生產(chǎn)和再生產(chǎn)之間精心調(diào)整的平衡關(guān)系而得到改善。這種改善往往是漸進(jìn)出現(xiàn)的,盡管有時(shí)也會(huì)出現(xiàn)跨越式的提高,從而出現(xiàn)一種突然的實(shí)質(zhì)性突破。無論以何種方式,這一過程都會(huì)帶來土壤的改善(通過施用糞肥、修建梯田、修建灌排設(shè)施、平整土地、深耕等)、土壤生物的增加(從而提高土壤的供氮能力)、品種的改良(以提高生產(chǎn)率并更好地適應(yīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)境)(通過長期的選種、雜交和篩選)、新設(shè)施的建造(如用來減少收獲物的損失)、新品種的培育(通過套作而實(shí)現(xiàn)自然雜交、試驗(yàn)和擴(kuò)散等)、地方性知識(shí)的擴(kuò)大、技藝的發(fā)展、新網(wǎng)絡(luò)的延展等。

在實(shí)踐中,這種改善往往與前兩種機(jī)制(分別是在每個(gè)勞動(dòng)對(duì)象上投入更多的勞動(dòng)力和資本以及對(duì)勞動(dòng)過程進(jìn)行調(diào)整)所涉及的活動(dòng)同時(shí)進(jìn)行。然而,我們必須對(duì)這一過程進(jìn)行單獨(dú)分析。正是第三個(gè)機(jī)制(改善)使勞動(dòng)對(duì)象能夠吸納更多的勞動(dòng)力和資本(即第一個(gè)機(jī)制)。在第二個(gè)機(jī)制(即尋找木桶的那塊“最短的木板”)之后,便是資源的改善活動(dòng)(第三個(gè)機(jī)制)。

第四個(gè)機(jī)制是創(chuàng)造新奇事物,它與前面討論的三個(gè)機(jī)制有著密切聯(lián)系。新奇事物處在已知和未知的分界線上,是一種嶄新的實(shí)踐、洞見或意料之外卻很有趣的結(jié)果。這類實(shí)踐、洞見或結(jié)果具有廣闊前景。但與此同時(shí),新奇事物仍未被人們完全理解。新奇事物是對(duì)常規(guī)的偏離,與已知的知識(shí)并不一致。

借用里普和肯普的話說,新奇事物是“一種能夠產(chǎn)生效果的新的配置方式”。數(shù)個(gè)世紀(jì)以來,農(nóng)民通過創(chuàng)造新奇事物取得了產(chǎn)量的穩(wěn)步增加。這一過程已經(jīng)得到充分的記述:葉敬忠對(duì)中國農(nóng)村在后集體化時(shí)期創(chuàng)造的新奇事物進(jìn)行了豐富翔實(shí)的記錄;奧斯蒂和米洛內(nèi)記錄了歐洲農(nóng)業(yè)邊陲地帶的新奇事物生產(chǎn);阿迪記錄了南非的新奇事物生產(chǎn);威斯凱爾克和普勒格則對(duì)新奇事物的生產(chǎn)進(jìn)行了總體論述。

新奇事物往往隱含在地方農(nóng)業(yè)實(shí)踐之中。其傳播可能是緩慢的、有限的。然而,新奇事物也可以由研究者來甄別發(fā)現(xiàn),這些研究者經(jīng)過試驗(yàn)和進(jìn)一步的改造,最終將改良的、穩(wěn)定的新奇事物重新引入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。這一傳播途徑(以及因此而形成的科學(xué)家與農(nóng)民之間的合作)被證明是極為有效的機(jī)制。然而,第二次世界大戰(zhàn)之后,農(nóng)業(yè)科學(xué)開始沿循一條更加由技術(shù)驅(qū)動(dòng)的路徑。在此情況下,這一傳播機(jī)制就成了例外而不是常規(guī)。當(dāng)下,農(nóng)業(yè)生態(tài)學(xué)的發(fā)展方向就是構(gòu)建新奇事物,并將新奇事物轉(zhuǎn)化為應(yīng)用更廣的技術(shù)革新。

新奇事物可以是漸進(jìn)的:不同的新奇方案之間可以相互促進(jìn),并帶來細(xì)微的、累加性的產(chǎn)量增加。同樣,新奇事物也可能是激進(jìn)的:給已有的實(shí)踐和知識(shí)體系帶來徹底的改變,使產(chǎn)量水平實(shí)現(xiàn)驟然躍增。水稻強(qiáng)化栽培體系(SRI)可以算作這種激進(jìn)的新奇事物中的一個(gè)實(shí)例,它是“一系列的實(shí)踐和準(zhǔn)則,而不是某一單項(xiàng)技術(shù),它需要靈活運(yùn)用,能夠應(yīng)對(duì)農(nóng)民面臨的多元的農(nóng)業(yè)生態(tài)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境”。值得注意的是,“SRI產(chǎn)生于與國際主流的水稻栽培技術(shù)相對(duì)隔離的環(huán)境中”。

事實(shí)上,SRI是一位有農(nóng)學(xué)背景的法國牧師亨利·德勞拉尼(Henri de Laulanié)和馬達(dá)加斯加的水稻種植者共同提出的。它的出現(xiàn)是由于當(dāng)?shù)刭Y源的稀缺和氣候條件的惡劣。直觀地看,那里水稻種植過程中的每一步操作似乎都會(huì)導(dǎo)致低產(chǎn)。這些過程包括幼苗早栽、株距很大、間歇性灌溉(即土壤干濕交替,而不是淹水灌溉)、使用有機(jī)肥(而不是化肥)、不斷除草。然而,這些改變聚合在一起卻帶來產(chǎn)量水平的驚人飛躍,生產(chǎn)成本也大幅降低。因此,水稻強(qiáng)化栽培體系得到廣泛傳播,在多個(gè)國家得到應(yīng)用。

現(xiàn)在追溯起來,水稻強(qiáng)化栽培體系代表了一種范式的轉(zhuǎn)變:以往的生產(chǎn)模式是在單位面積土地上種植更多作物、施用更多肥料來獲得作物高產(chǎn),水稻強(qiáng)化栽培體系則是對(duì)它的徹底摒棄。與綠色革命推動(dòng)的品種不同,水稻強(qiáng)化栽培體系中的栽培品種以它們的分蘗特征為基礎(chǔ),強(qiáng)調(diào)培育豐富的根系。這些生長得更好、更有活性的根系提高了抗旱能力和養(yǎng)分吸收效率,從而減少了化肥的使用。同時(shí),一個(gè)有效的土壤有機(jī)質(zhì)供給體系強(qiáng)化了根部和土壤生物之間的有益關(guān)系。

SRI是產(chǎn)生于制度化的農(nóng)業(yè)科學(xué)之外的實(shí)踐,是一種徹底的、影響深遠(yuǎn)的、令人信服而又強(qiáng)有力的變革。它最初受到科學(xué)界的忽視,甚至是無情的嘲諷。我會(huì)在討論“幽靈”時(shí)重新提到這一點(diǎn),這個(gè)“幽靈”似乎是勞動(dòng)驅(qū)動(dòng)的集約化過程中最大的制約因素之一,即所謂的“報(bào)酬遞減律”。

第五個(gè)機(jī)制是小農(nóng)農(nóng)業(yè)中關(guān)于優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的獨(dú)特算法。小農(nóng)努力尋求可能獲得的最高勞動(dòng)收入,這明顯不同于對(duì)資本投入最高利潤回報(bào)的追逐。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),他們盡其所能將其他四個(gè)集約化機(jī)制一同動(dòng)員起來。

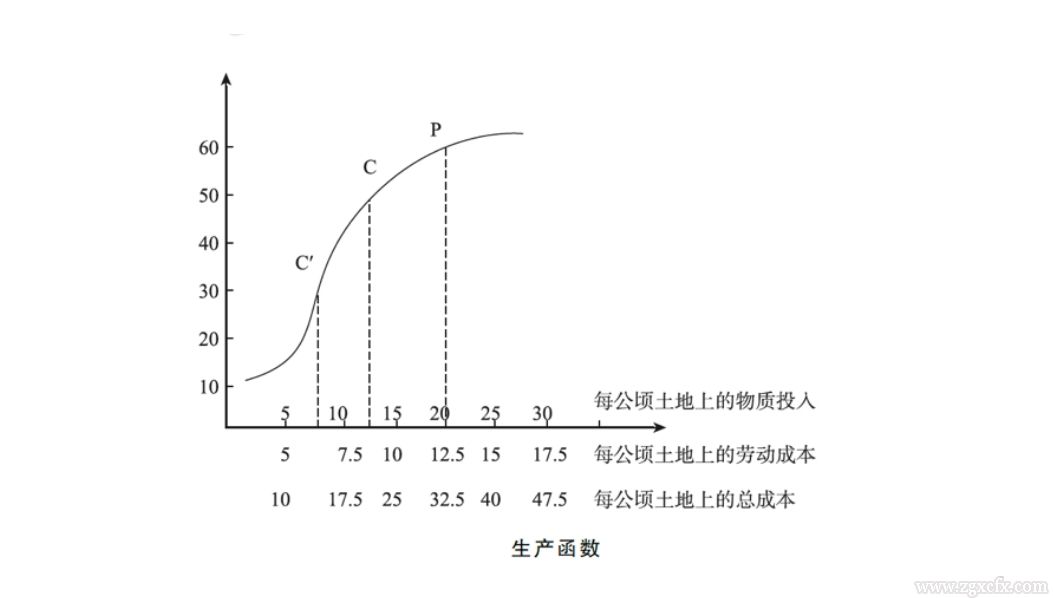

在恰亞諾夫理論的基礎(chǔ)上,我會(huì)嘗試分兩步來解釋小農(nóng)生產(chǎn)中這個(gè)根本性的特征。如下圖所示,第一步是利用一個(gè)簡單的生產(chǎn)函數(shù)。它描述了物質(zhì)投入與產(chǎn)出之間的關(guān)系,如大麥生產(chǎn),在一個(gè)特定時(shí)間上的投入與產(chǎn)出的關(guān)系特征。在對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行調(diào)整之后,或者在一些新奇事物被創(chuàng)造出來之后,這一函數(shù)可能會(huì)發(fā)生變化。

但是,我們暫且假定目前的狀態(tài)是下圖所表示的那樣。我們假定1個(gè)單位的產(chǎn)出能夠獲得1歐元,同樣,1個(gè)單位的物質(zhì)投入需要1歐元。勞動(dòng)投入(如以小時(shí)計(jì)算)也是給定的,在X軸的下方。假定1小時(shí)勞動(dòng)(在雇傭勞動(dòng)的情況下)也相當(dāng)于1歐元。總成本指物質(zhì)投入加上勞動(dòng)投入。

現(xiàn)在,如果大麥的生產(chǎn)是在小農(nóng)生產(chǎn)單元上進(jìn)行,如果可能的話,小農(nóng)的物質(zhì)投入水平會(huì)達(dá)到20歐元/公頃,獲得58歐元/公頃的產(chǎn)出(位于生產(chǎn)函數(shù)的P點(diǎn)上)。為什么?因?yàn)橹灰僭黾右稽c(diǎn)物質(zhì)投入,就會(huì)讓他們成為公認(rèn)的傻瓜:如果將物質(zhì)投入水平從20歐元/公頃提高到25歐元/公頃,他們需要額外增加5歐元/公頃的物質(zhì)成本,但只能多增加4歐元/公頃的產(chǎn)出。相反,如果物質(zhì)投入水平從15歐元/公頃提高到20歐元/公頃,他們?cè)黾?歐元/公頃的物質(zhì)成本可以獲得6歐元/公頃的產(chǎn)出。因此,在物質(zhì)投入水平20歐元/公頃這個(gè)點(diǎn)上(或者稍微超出一點(diǎn)),小農(nóng)會(huì)得到可能實(shí)現(xiàn)的最高勞動(dòng)收入(總產(chǎn)出減去物質(zhì)投入)。在這個(gè)例子中,他們的勞動(dòng)收入就是38歐元/公頃(=58歐元/公頃-20歐元/公頃)。

如果由資本主義農(nóng)場企業(yè)種植同樣的作物,那將是另一種計(jì)算方法。企業(yè)家對(duì)實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)收入最大化沒有興趣,他們感興趣的是實(shí)現(xiàn)所投入資本的利潤最大化。最大利潤出現(xiàn)在物質(zhì)投入水平12歐元/公頃(即C點(diǎn))左右。在到達(dá)C點(diǎn)之前,額外收益高于總成本(包括物質(zhì)投入和雇工成本);超過這一點(diǎn)之后,額外收益則低于額外成本。在最優(yōu)投入水平(12歐元/公頃)上,利潤是27歐元/公頃(=48歐元/公頃-21歐元/公頃)。然而,投資的最高回報(bào)(即最高利潤率)卻出現(xiàn)在較低的物質(zhì)投入和勞動(dòng)投入水平上,因此獲得的產(chǎn)出水平也較低。當(dāng)物質(zhì)投入水平在7.5歐元/公頃(即C′點(diǎn))時(shí),凈利潤是總成本的135%;當(dāng)物質(zhì)投入水平在12歐元/公頃時(shí),凈利潤則是總成本的120%。這表明,理論上小農(nóng)能夠?qū)崿F(xiàn)比資本主義農(nóng)場主更高的集約水平。

在上圖中,小農(nóng)生產(chǎn)能夠到達(dá)P點(diǎn),資本主義農(nóng)場主的生產(chǎn)則處在C點(diǎn)或C′點(diǎn)處。這是由于他們的計(jì)算方式不同。小農(nóng)追求的是最優(yōu)化的勞動(dòng)收入(總產(chǎn)出減去物質(zhì)投入),資本主義農(nóng)場主想要的則是最高的利潤(總產(chǎn)出減去物質(zhì)投入和工資)。第一種計(jì)算方式使小農(nóng)生產(chǎn)趨向于選擇P點(diǎn),第二種計(jì)算方式則使企業(yè)家傾向于選擇C′點(diǎn)。

當(dāng)然,所有這些只是假設(shè),還有很多其他因素會(huì)使小農(nóng)和企業(yè)家的生產(chǎn)函數(shù)彎曲程度存在差異。這或是由于價(jià)格差異,或是由于某項(xiàng)特別的支出,或是由于有利于某一群體的農(nóng)業(yè)政策和支持體系。但關(guān)鍵的一點(diǎn)是,在同等條件下,小農(nóng)比資本主義農(nóng)場主的生產(chǎn)集約度更高。

當(dāng)然,現(xiàn)實(shí)生活中幾乎不存在這樣的“同等條件”,尤其是在今天的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,小農(nóng)要與強(qiáng)大的資本集團(tuán)同臺(tái)競技,因此更不可能存在這樣的“同等條件”。同樣重要的一點(diǎn)是,小農(nóng)和資本主義農(nóng)場主很少使用同樣的生產(chǎn)方法。后者越來越多地采用小農(nóng)觸不可及的技術(shù)。這也有可能會(huì)模糊“反向關(guān)系”,盡管這種情況未必出現(xiàn)。

【本文選自(荷)揚(yáng)·杜威·范德普勒格《小農(nóng)與農(nóng)業(yè)的藝術(shù)——恰亞諾夫主義宣言》,潘璐譯,葉敬忠譯校,社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2020年,有刪節(jié),參考文獻(xiàn)和注釋略】

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)