——一個沿海村莊的階層結構變遷分析

摘要:文章以一個沿海村莊為案例,考察了土地資本化對于農村社會結構變遷的影響。研究表明,由于征地造成的土地資本化,一方面,使得掌握集體土地征收簽字權、土地補償收益配置權的村干部獲益,企業主階層轉向對土地財富的追逐;另一方面,也造成了普通村民尤其是邊緣群體在失去土地之后,家庭收入結構的單一化,以及由此帶來的收入水平下降,在村莊社會分層體系中位置的下降。基于上述發現,文章進一步提出土地資本化造成某些階層對于村莊的“脫嵌”。

關鍵詞:土地資本化;社會階層;階層固化;脫嵌

卡爾·波蘭尼指出勞動、土地與貨幣進入市場作為一種生產要素存在的時候,實際上構成了市場經濟基礎的虛擬商品,土地脫離原來的法律習俗成為生產要素,就會在市場的價格體系之中滿足供給與需求的平衡。[1]改革開放后,我國的土地加速了生產要素化,尤其是城市建設用地的市場化帶來了土地價格的節節攀升。城市存量土地畢竟有限,征收農村土地轉為國有用地進入市場成為一個主要的土地市場化方式,一方面,城市儲備土地制度建立了特殊的地方政府“以地生財”的財稅體制[2];另一方面,因為城鎮化征用土地也給農村社會帶來了巨大的沖擊,導致農地征收糾紛、沖突事件不斷[3]。諸多的研究聚焦于國家治理的層面,從土地財政角度剖析中央與地方之間的關系,也對征地給農民所帶來的利益補償、沖突進行了詳細的研究和探討,但是很少有研究關注土地被征用之后對農村社會的影響,尤其是伴隨著征地而來的土地資本化對農村階層分化的影響。土地資本化所創造的村莊階層結構,不同于早期農村市場化過程中因職業分途所再生的階層結構。土地資本化過程中,土地成為貨幣財富,其背后所意味的階層財富之間的差距遠遠超出了職業收入的差異。農村的階層結構就不再是一個循序流動、正常循環的良性結構,而是打破村莊內循環的“斷裂”型結構,階層差距擴大產生階層“脫嵌”,村莊階層固化與區隔化應運而生。

一、引言

解放前,有關土地占有關系的討論一直伴隨著中國革命的始終。因土地占有關系所劃定的階級標準直接決定了中國革命的對象,從早先的地主、自耕農與佃農的劃分到土地革命時期明確把中國農村階級劃分為地主、富農、中農、貧農和雇農,從單一的土地占有標準融入了剝削因素來劃分農村階級。[4]土地作為生產資料對農民分化的意義不言而喻,對農村土地占有分配情況的調查和研究也層出不窮,陳翰笙對廣東土地占有配置情況的調查[5],張聞天在陜西米脂縣所做的農村調研,這些調查或者研究都關注到土地占有分配不均基礎上的社會階層結構,在土地占有不均情況下所形成的租佃關系與地主對農民的剝削,張聞天也注意到土改之后解放區所出現的一些新問題[6]。民國時期,國民政府行政院也相繼主持了幾個省份的農村調研,重點也關注農村土地的配置與階級之間的緊張關系,在幾個省的調查中,調查者依據土地占有的情況同樣把農村階層劃分為地主、富農、中農、貧農及雇農[7]。

合作化運動之后,農村土地制度從私有制過度到集體所有制度,土地成為村社均分的生產要素和福利保障。改革開放以后,對農村階層的劃分加入農民的職業分化、農民的流動以及農民的非農化等維度,土地收入和職業流動就成為農民階層劃分的兩個主要維度。例如,陸學藝最早對農民階層的分化進行了研究,依據農民占有的生產資料與所從事的職業把農民劃分為8個階層[8],需要注意的是當時對農民階層的劃分,主要依據生產資料標準的,即農業(主要是基于土地種植)方面的收入。有學者在此研究基礎上進一步細化農村階層的劃分,在是否親自耕種土地以及土地耕種面積不等的前提下,賀雪峰把農村階層劃分為5個階層[9],而陳柏峰則依據戶籍在村農民的經濟狀況與就業狀況把農民也劃分為5個階層[10]。這些研究都注意到農村社會中客觀出現的分化,關注的是在地農民與不在地農民在不同情境下的生活狀況,他們所關注的在地農民,指的是村里耕種土地的農民,包括陳柏峰的半工半農階層、小農兼業階層,賀雪峰的半工半農階層、在鄉兼業農民階層,普通農業經營者階層。楊華則更是比較注重土地的耕種對農村階層劃分的意義,他把農村階層劃分為四種類型,其中重點關注了作為農業耕種主力的中間階層對村莊的影響[11]。但也有更多的研究從農民流動性的角度認識農村階層分化,農民流動所產生的職業收入差異是塑造社會階層的主要動力所在[12]。

上述農村階層研究注重的是從農民作為土地耕種者身份的角度去闡釋,關注在地耕種者與流動農民產生的分化效應。作為整體上的農民我們可以把耕種土地收入作為參考的重要變量分析農民的分化,但是在某些局部地區所凸顯出來的農民分化則已經脫離耕地收入的范疇,以職業流動為標志形塑著階層結構。然而,需要看到在一些沿海發達地區農村出現的土地資本化卻重新構造著農村的社會階層結構,當土地不再作為一種生存保障和集體福利,而是在市場化中作為財富標志時,農村階層分化會因為土地資產的效應出現另外一種變化。周飛舟、王紹琛剖析了建設用地指標置換背景下,農民宅基地置換之后被迫上樓,資本下鄉經營土地的地方性運動。農民“上樓”導致了農民生活成本上升,社區治理面臨挑戰以及社區老齡化等社會特征。[13]雖然周飛舟等人注意到了土地資本化對村莊整體社會結構的影響,但是他們的研究并沒有觸及到土地資本化與農村階層結構變動之間的聯系。目前,從城鎮化角度分析阻礙農村土地資本化的制度和法律障礙的研究文獻較多,然而土地資本化究竟對農村社會分化產生何種影響,其影響的具體進程又是如何,相關的研究并不多。

農地一旦轉為工業、商住用地的時候,土地就轉化為貨幣資產。產生了依靠地租收入的地主階層,這一階層僅僅憑借土地所有而獲得巨額財富,卻并不創造任何價值,這一點正是亨利·喬治批判地租階層,主張土地增值歸公的原因所在[14]。而以擁有土地作為財富象征來劃分階層的標準正在逐漸形成。本文通過對浙江沿海某一村莊在征地前后所產生的階層分化進行素描,并通過這些現象探討征地之后因土地資本化給村莊階層分化的影響。

本文所考察的樊村地處寧波沿海地區,在2000年該村大部分耕地被征用為經濟開發區工業用地,現在該村人口將近1200人。改革開放之后,該村由于與縣城相鄰的關系,較早地出現了離土不離鄉的非農化過程。之后,隨著市場經濟的發展,該村的生產中心、收入結構都轉向非農化,農田成為村莊老年人的兼業。順應需要,鄉鎮與村里實行兩田制,農民只保留口糧田,多余的農田被集體拿回承包給大戶經營。而兩田制度的實施在遭遇到征地制度之后,就出現了集體與農戶的不同補償邏輯。

二、改革開放后的村莊階層分化:市場化中的兼業農民

(一)非農化與鄉村工業的發展

鄉村工業是吸納農村剩余勞動力、提高農民收入的重要渠道。上世紀80年代初,樊村人考慮的是讓自己家的男孩子做一些技術活,而女孩子則做一些棉紡織工作。男孩子的技術工作主要選擇是水泥匠、木匠、軋鋼筋和開拖拉機等。這些工種其實都具有兼業化的特點,如水泥匠主要是為了農村建造房屋需要的,但是農村并不可能永遠都有房子造,在早先的農村建房過程中主要集中在春秋兩季,這兩個季節是造房子的高峰期,其他時候則可以閑下來做農活。女孩子所選擇的大多數工作則是做裁縫、紡織工以及在城鎮做一些個體買賣衣服的生意。其次,農村中所辦的一些鄉鎮企業開始興起,這些鄉鎮企業包括了塑料、鉆頭、家具等,成為就近吸納勞動力的主要場所。

上世紀80年代至90年代的農民非農化是一種非正規化的就業路徑,而土地征收完畢之后的樊村人則開始了“無產階級”化的過程,即從農民的身份職業向一些技術工人轉變。但是與西方無產階級形成的歷史進程不同,農民轉化為工人的過程中卻還保留著農村的身份與集體福利,所以這一現象就成為了社會學者研究中國農民非農化、村莊終結的一個窗口[15]。樊村人進入企業成為正式的車間工人,他們也享受周末休息的待遇,按件或者按月獲得薪水,也有工廠福利待遇,從這一角度來看,他們已經完成了從農民到工人的身份轉變。

(二)非農化下的職業流動

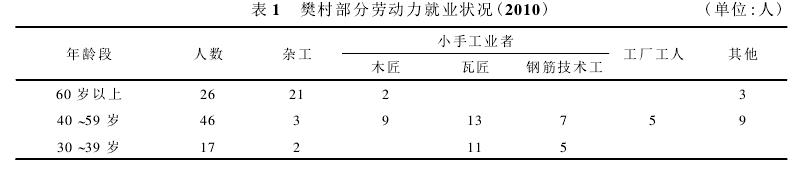

我們可以考察一下樊村不同年齡段人就業的變化。筆者把男性勞動力分成60歲以上,40~60歲年齡段,以及40歲以下三個年齡段的層次,分別考察他們的就業和從事農業狀況。可以發現60歲以上的人幾乎都有種田經歷,幾乎什么活都干過。而40~60歲年齡段基本很少做雜工,多是技藝工,在當地農村被稱之為“有手藝”的。40歲以下干手藝的就不多,大多數人進入工廠上班,成為了正規的“工人無產階級”,他們被統稱之為“離土不離鄉”的農民工。

案例1 雷某是樊村60歲以上人中的典型,現年63歲,在家庭承包制以后一開始做澆水泥板工作,然后拉水泥,再后來是在采石礦做工,最后年紀大了體力活做不動,現給人家工廠做門衛。但是無論是哪種活,他都一直沒有離開過土地,同時經營著自家農田。

60歲以上的人幾乎都下田種過莊稼,這些人早年生活在人民公社生產隊體制之下,由于在生產隊時期的所有勞動力都是與田地在打交道,前半生的大多數時間都在生產隊集體勞作,所以他們并沒有機會學農業以外的手藝活。改革開放以后農業勞動力得到釋放,但這時候年紀已大,再叫他們重新去學手藝已經不大可能,所以他們一邊守著農業種田,一邊出去打零工,由于沒有固定手藝活和年齡偏大,他們只能不斷地更換打工的工種,以至于這些人什么活都可以干,但是什么活都不大專業。每次問及他們改革開放以來做過哪些活,他們會異口同聲地說“那多了,講也講不完”。

40~60歲年齡的人就業狀況就不一樣了,他們是村莊里勞動力主干,這些人的就業情況相對比較單一。首先做手藝的是主流,改革開放初,從農業束縛中解脫出來的這批人還只是剛剛20多歲的青年,他們面臨著一個全新的情況,家庭承包責任經營下的農田根本不需要他們勞動力的投入,憑著他們的父母就可以應付家里的田地,那么這些人去干什么呢?當時的人都認為年青人有一門手藝可以養活自己還可以獨立生活,大多數的父母都把孩子送到老師傅名下學技藝,包括木匠師傅、瓦匠師傅以及鋼筋師傅等,這樣在村里就馬上出來一批小手工業者。

39歲及39歲以下年齡段的,當他們進入市場求職的時候是一個完全不同于他們其他層次年齡段的。他們面臨的是工業化浪潮的席卷,這一年齡段的人很少與農田打交道,幾乎沒多少人種過田。這些人的就業主要有兩類:一類是個體戶經營,例如跑運輸、接客、修理等;一類是就地進入工廠,工廠里上班意味著穩定的收入固定的勞動時間。這個年齡段的人進入工廠企業與沿海地區工業化、城市化發展是同步的,正是得益于工業化的引擎,靠近樊村地區不斷興辦了一些工業企業,包括模具、文具、汽車配件等產業的發展,這一年齡段的大多數人都進入此類工廠就業,完成了從上一代的小手工業者到技術工人的轉型。

從樊村非農化的演變過程,我們可以大致得出一個根據年齡和市場發育程度的梯度非農化階段,連接農民職業轉變的是其中經歷了一個“非正規經濟”[16]的就業。在進入工廠之前很多人是以小手工業者、進入第三產業部門就業為主,之后,工業化的發展使得大多數勞動力進入工廠成為技術工人。非正規部門在非農化過程之中扮演了一個相當重要的過渡階段。

(三)以村為基礎的階層分化與流動

在市場化的職業流動中,村民兼業化既呈現某種差異性,也帶有一些共性特點。以上所述的都是村莊非農化之后的職業主體成分,這些成分構成了村莊的主流群體,也是村莊內部的中堅力量,他們總體的情況是在保持農業耕種的基礎上,就業和收入的重心向非農化傾斜。

職業分途帶來的收入差異,不可避免會形成階層分化。在樊村,村莊的上層包含了兩部分,一部分是私營企業主,另外一部分則是生意上的經營者或者是建筑包工頭。樊村的私營企業主是以模具產業為主,很多人是從學徒開始。最早辦模具廠的是上個世紀90年代曾長期擔任村書記的何某,何某租賃了村里原先的倉庫作為工廠用房,生產模具。因為是本村人的關系,村里很多人把自己的孩子介紹給他做學徒,后來這些學徒在技術學成之后出來開辦自己的模具廠。這批人在1990年代初還是學徒,所以這個時候何某不僅是村里的書記,而且在經濟收入上也是村里數一數二的。除了何某之外,樊村的企業經營者還包括經營塑料廠、鋁合金以及建筑包工等行業。在此期間的村莊階層分化,并沒有引起村莊整體結構的變動,村內雖然出現職業差異帶來的階層分化,村莊社會關系網絡很強,交往密度比較密集。階層之間日常聯系紐帶很強,各個階層的主要活動場所,日常生活娛樂其實都是在村莊內,上層都是與普通村民一起圍著牌桌打牌。村莊里也沒有特別突出的貧困者,因為每個人都有村社均分土地的保障,再加上村莊內私營企業主對村內人招工的照顧,村莊社會階層之間總體上呈現中間階層為主兩頭較小的結構分布。

村莊內的公共事務與經濟之間存在著一定的分離,由于村內集體主要承擔的是農村土地的承包以及一些公共事業的管理,期間對村民日常經濟活動交涉并不多。一些村莊內收入較高的家庭也并不熱衷于村內治理事務。改革開放之后,村莊政治經濟格局的分離,使得村莊內的人各司其職,構建了一個相對合理化的村莊社會結構。村莊政治精英因為集體企業的改制以及集體企業的破產而失去了集體經濟掌控權,留下的工作是協助國家完成特定的任務,包括農業稅的繳納,以及村莊內部人口的戶籍管理等。也正因為如此,村莊內的政治事務與經濟事務相互分離,讓經濟精英可以專注于自己內部企業的生產與經營的擴大。

總體上來說,改革開放很長一段時間內自發的非農化是村莊內部個人機會能力運作的結果,正是村民個人機會能力的不同或者擁有社會資本的差異導致了村內農戶之間的階層分化。然而,該階段的階層分化基本上是處于一種較為可控和良性的過程之中,大家都可以通過市場展現能力,實現自身財富的積累提高社會地位,村內人之間有著共同體意識,相互之間存在著救濟觀念。更為主要的是因為這種合理的階層結構,保證了村莊內的有序和良性的循環,村莊各個階層都保持了對村莊的向心力,村莊內部的交往密度和行動關聯性較強。

三、土地資本化下的村莊階層再分化

征地之前的鄉村階層結構是一個因市場能力差異而自發形成的過程,村民之間的分層主要來源于職業收入差異。村莊內部的個人可以通過自己的能力或者勞動技術訓練在市場中獲得成功的機會,實現村莊內部的階層上升。但是這一進程卻在土地資本化過程中中斷。

所謂的土地資本化,即是指原來農業用地轉化為工業用地、商住用地之后出現的價值增值現象。我國的農業用地受到國家的嚴格管制,但是轉化為城市國有土地之后,卻可以通過市場買賣。劉守英提出了中國現有農村土地的兩種路徑,一種是國家征收之后的政府土地資本化,另外一種則是農民自主的城市化,農民利用自己的力量就地實現農業用地的商品化和資本化。[17]

在城鎮化、工業化過程中,政府對商住用地的控制,使得商住用地的價格遠遠高于其征收之前的農業用地價格。這個對比恰巧構成了農村宅基地資本化的前提,也就是說本來作為村社福利分配的宅基地作為居住場所,農民并不考慮其出賣價值,但是在政府征地與開發的帶動下,宅基地也形成了商住用地背后的一個隱形市場,于是農民宅基地也具有了商住用地的價格。因為受到法律限制,農村宅基地并不能合法進入市場流轉,但實際上我們可以看到沿海地區的農村宅基地買賣已經相當盛行。在樊村,農村宅基地的價格在2009到2010年之間達到高峰,一間房的宅基地面積大概60平方,其市場價為30萬。

政府征收樊村土地之后還有部分返還地,這部分返還地是已經轉變了性質,返還地與鄰近的國家征收用地一樣,用于發展樊村的第二、三產業,但這部分土地的用途以及開發存在著變數,因為村莊治理階層的變動,始終無法形成村內的統一意見,但村里所有人都知道這塊土地的巨大價值。當村社集體所有的土地遭遇征收,尤其是在地方開發過程中土地級差收益巨大之時,客觀上掌控土地征收分配、土地補償收益配置權的村級干部卻在土地資本化的過程中獲益。村干部因為其特殊的權力位置卻得到了大量的財富收益,從而打破了人們剛剛在市場中因能力差別而形成的階層差距認同感,而重新強調關系、權力的重要性[18]。于是一些原本在市場中發跡的私營企業主、老板看到了村級組織干部位置所產生的尋租效應遠遠大過他們在市場上的打拼,他們轉而紛紛投入村級組織干部的選舉之中,試圖獲得土地的支配權為自己獲利。

我們又重新回到了解放前因為土地占有而造成的階層分化,“地主”開始再生。只不過當前更強調的是哪類主體與國家接觸或者談判中的土地代表權,誰擁有土地產權代理權,誰就可以在與地方政府的討價還價中獲益。因土地資本化所帶來的階層分化造成村社內部的階層結構較為緊張的態勢,普通民眾與農村基層的管理者之間敵視關系有增無減。村莊的貧富差距在土地資本化運作之后像脫韁野馬般控制不住,形成了階層之間的區隔,即擁有財富的村內上層階級并不是生活在“村”內,他們的生活面向是在縣城,無論是經濟精英還是治理精英由于他們脫離村莊的具體人情關系的牽絆進一步強化了他們自身的利益取向,原先保持在村莊內的交往密度徹底斷裂,村莊社會關聯度急劇降低[19]。

(一)村務管理者地位的再崛起:掌控土地

集體土地制度的特殊安排使得村委會承擔著政府代理人、集體產權代理人、社區管理者相互矛盾沖突的三項職能[20]。而作為土地委托人的身份地位特別得到了為方便征收土地的政府的默認。在征地社區之中,無論是政府還是村干部基本上達成了一個共識,只要獲得村干部(村委會主任和支部書記)兩者的同意簽字,征地協議就自然生效。所以政府最主要的工作是說服村委會主任和村黨支部書記在土地征收協議上簽字,至于土地過程中原有文件所規定的村民多數同意原則只是一個空洞的文件表達。

村干部是作為村集體資源的當家人在土地征收過程中成為了政府的代理人或者是謀取自身利益的經紀人。在土地征收過程中攫取土地增值收益的溢出效應,不僅可以支配土地征收中集體保留的土地征收補償款,這些集體保留的補償款可以作為資本借貸、貸款獲得利息,樊村的很多村就曾采取過這種手段放貸從而獲得利息,但是至于這個利息的具體分配和去向并沒有詳細的賬務可查,很多的村民就懷疑這筆錢落入了村干部的口袋里。

案例2 以樊村①2002年的土地征收為例,該村2002年土地被征490畝左右,一共得到土地征收補償款1800萬,實際到賬的只有1000萬,還有800萬則作為貸款放貸給了縣里的經濟開發區,實際上是由于政府當時并沒有這么多的錢一下子補償到位,于是就以集體保留金的名義暫時緩解了一次性支付的壓力。但是作為貸款必然就要每年給樊村利息,這筆利息錢就成為了一個謎,2005年至2006年之交村里換屆選舉,新當選的村干部就要詳細查收上一屆的賬目,看到了800萬的貸款只有在選舉之前有10萬元的利息入賬,至于其他年份的利息則不知去處,于是新當選的村干部和群眾就要求縣工業園開發區把錢還給樊村并且在村內按人平均分配。

土地征收過程中,地方政府為了減少土地征收中的阻力,征收到哪一個村的土地就會給予這個村村干部承包土地基礎設施開發的承諾,所以村干部從中可以獲得承包土地基礎設施開發的巨大收益,這一塊的收入必須以村干部配合土地征收為前提。

資源分配上利益最大的一塊就是地上附著物的賠償,樊村的兩田制度恰好也為村干部獲得利益提供了方便,也就是村干部利用了自己手中村集體土地的支配權力以村集體的土地承包給私人,其中大多數把村里的承包田寄存在了自己或者自己親戚的名義之下,于是村干部或者與之有關系網絡的人從中獲得了地上附著物的賠償收益。筆者曾經詳細統計過近十年來樊村幾個村主職干部的個人情況,他們之中的大多數人都是在土地征收過程中財富暴漲。

案例3 張之初是樊村1999年至2005年的村民自治委員會主任,在他的任期之內正是樊村土地大規模被征收之時。原先張之初只是一個個體勞動者,做的是給人家軋鑄鋼筋的技術活。2002年土地征收之后,張之初成立了一個工程隊搞建筑承包,在此后幾年樊村被征收土地上所搞的土地基礎開發和建筑承包都被他所承包。他本人已經在縣城買了房子,長期居住在縣城。

案例4 朱森木2005年當選為村里的書記,自己開了一家模具企業。2008年,樊村土地征收,由于朱森木不顧村民的反對在土地征收上簽字,簽字之后他個人在開發區中購買得到一塊土地,村民普遍認為這與朱森木拿集體的土地與自己私人購買土地做買賣。朱森木此后就離開自己樊村原有的住宅在縣城購買了房子,全家搬到了縣城居住。

案例5 在2006—2009年當選為村委會委員的李飛,利用修鐵路國家征用村集體山礦的時候,從中與村委會成員拿到了巨大的補償款,根據后來村委會選舉之后的人查賬,山礦補償款大概有差價近百萬,李飛這個時候正是負責山礦補償的村委員,之后選舉落選,他本人則在縣城買房定居。村內資源的資本化、市場化為權力打開了更大范圍的尋租空間,這遠遠不是人民公社體制下資源極度缺乏所能比擬的。村干部在土地資本化中利用權力獲取土地租金的行為自然會引起村民的反感和反抗,導致了基層干群關系的惡化。當然,更進一步的原因,是村內村干部權威的失落,村干部的位置憑借的不是村干部的個人魅力、權威,而是自己手中的資源,他們在村干部的位置上并不以村莊為面向,而是個人利益為重。當選為村干部被普遍認為是一個恰當的謀利時機,如此情況,階層分化同時也帶來干群關系的惡化與對村莊公權力的怨恨。作為村干部其實也意識到了村內普遍所存在的不滿情緒,所以他們也采取了某種策略性行為,即團結一批人,孤立一片人,打擊一片人的方式治理村莊。

在土地征收過程之中,處于普通階層的村干部利用土地資本化集聚資源,在很短的時間內完成財富積累。他們重新成為了村莊階層結構的頂層,是因為土地資本化所顯示出的財富效應,土地的價值直接帶動了作為集體土地產權代理人的村務管理者社會地位。正是擁有了對于村集體資源的支配權才致使村干部在利益攫取上獲得千載難逢的機會,而村民對此也有清醒地認識,他們甚至認為村集體資源應該分得越光越好,土地征收早點征完了了事,否則只會導致村莊內部的紛爭和糾紛不斷,也正是村干部對于村內集體資源的掌控權力,也招致了原先在市場中尋找資源的經濟精英的側目。在樊村調研過程中,可以清楚地感受到村莊內私營企業主的不滿情緒,一位私營企業主直言不諱地就說,“我辛辛苦苦地辦廠,還不如人家筆頭一劃(指村干部在征收協議上的簽字)拿到的多。”

(二)私營企業主投資土地:“以地生財”

樊村的人常常說“樊村的老板多”,所謂的老板就是經濟精英的通俗化表達,對經濟精英的劃分,村民的認識是有些模糊的。以個人職業為標準,并不能獲得大多數村民的看法,有些沒有固定職業的家庭財產也很多。從村民的認同來看,村民不僅看個人的職業,他們更看重的個人家庭財產。至于私人所擁有的財產確切數字無從所知,但是共同生活在村里的村人卻對此有一個大致比較正確的判斷。因此,可以從村內人的主觀認同中確立經濟精英的內涵。農民認為村里屬于老板的一般包括私營企業主,一些建筑或者鋼筋包工頭,還有一些做生意的個體工商戶。

私營企業主階層在村內階層結構中尤其是在農村階層結構的劃分中僅次于農村管理者階層,這部分人的來源主要有兩部分:一部分是由當年個體工商業者轉化而過來,他們的年齡一般都在50歲以上,這部分人較早地脫離農業在非農化領域中尋找資源。在樊村公認的財產最多的老板是鄭玉平,他一開始也是什么都做,例如做門窗、開飯店、倒賣鋼筋,后來就買下了一家快要倒閉的型鋼廠,成為私營企業主。另一部分人則是從開始做人家的學徒開始,樊村開辦模具的私營企業主很多,原村黨支部書記何某最先創辦模具廠,后來許多村里的青年人就進入這個廠學模具,隨著模具產業的興盛這些人陸續出來自己開辦了模具加工廠,這些人構成了村莊私營企業主的主要構成部分。私營企業主是最先富起來的階層,同時他們也帶動了村內眾多人的就業。因此,在上個世紀90年代的中期,人們已經愈加關注財富的創造和積累,并且出現了從權力觀念到財富觀念的轉移,人們不再關注村干部的權力位置,而更加看重誰擁有更多的財富,對這一觀念最為典型的體現是財富創造者或者說私營企業主階層并不會卷入村莊內部的治理層面。本世紀初對于富人或者經濟精英進入政治參與的動機及其治理結果的研究都從正向層面上給予了肯定[21],但是也有學者提出了“富人治村”的危險之處[22]。

從樊村的實踐邏輯來看,在村莊資源沒有被激發之前,村內的經濟精英與村莊政治保持了距離。但是隨著村莊土地的資本化邏輯展開,經濟精英逐漸開始聚焦于村莊治理層面。私營企業主階層逐漸意識到土地資本化所帶來的財富魔力,在土地開發過程中誰擁有土地誰就可以獲得財富。因此以土地資本化和投資土地作為財富標志的觀念在他們之中開始興盛,他們開始購置土地,做起了以地生財的生意。

案例6 鄭虎原來是樊村做木匠的,后來因為經人介紹做一些出口的畫架、筆柜等,但是因為外貿單子并不好接,近幾年的利潤比較單薄,尤其是2008年之后,他最后集資貸款購買了一塊10畝土地蓋了廠房。他很慶幸自己買得早,因為現在這塊地的價格已經是當初購買時期的好幾倍,有了這一塊地,他可以解決很多貸款的問題。

案例7 鄭玉平之所以被認為是財富最多的人,并不在于他開辦了一家私營企業,而是由于他開辦的企業下面的土地所具有增值潛力。其實他本人所開辦的型鋼廠利潤非常低,每年賬面上的數額也就是幾十萬左右。最大的財富來自于他的廠房租賃,由于他所開辦的工廠地理位置較為特殊正處于開發的中心地帶,他利用關系把工業用地轉為商業用地出租門面獲得了巨額的收入,他每年依靠的房屋租賃收入就可以高達幾十萬元。另外他又相繼在樊村的馬路上購買了幾套房子出租,這些房屋租賃收入構成他收入來源大頭。據樊村村民說,鄭玉平掌握的土地財產,以及由土地增值所帶來的財富收入應該在幾千萬左右。

案例8 張云原來是在靠近樊村的一條馬路開了一家餐館,但是城市道路擴建,餐館被拆掉了,政府后來給他批了一塊靠近馬路的宅基地,通過這個宅基地蓋了五層的街面房。因為土地的增值效應,他現在所擁有的這五層樓房具有了極高的財富價值,他把樓下三層出租,樓上兩層作為自己做生意的辦公用房。僅僅是這一次拆遷,他獲得的財富是他之前開餐館無法獲得的。

可以看到土地資本化、市場化所帶來的魔力,正是看到了土地一旦農轉非之后所具有的財富增值效應,樊村的私營企業主紛紛拋棄了實業經營,開始進行土地囤積投機活動。樊村的土地征收使用單位是縣里的工業園區,樊村的私營企業主就抓住了這個機會向工業園提出土地轉讓的要求,于是也帶動其他私營企業家到工業園投資開辦工廠,其實他們都是學著外商的做法進行土地囤積等到土地增值之后又轉手賣出去,從而賺取土地增值所帶來的巨額級差地租收益。靠著土地增值所帶來的財富增長效應讓那些私營企業主階層可以脫離村莊內部的生活慣習進入城市接受現代性的消費觀念,他們可以與城市一些上層階層打交道,同時平時的一般活動也是以城市為主要面向單位。原來土地沒有被征收之前,那些私營企業主階層的生活面向仍然是以村內生活為主,他們平時打牌都是與村里人為主。但是在財富增長之后,他們就會脫離村莊,而原有村里人也意識到他們已經不是在同一個層次上,有一位先前比較喜歡打牌的人曾這樣告訴筆者,“以前我還可以和他們同桌打牌,桌面上的輸贏在自己收入可承受的范圍之內,現在他們打得太大了,我根本打不起。”

因土地財富的增值所帶來的階層分化割裂了村莊內部之間人情交往密度,事實上也造成了村莊內部圍繞著土地財富分配的糾葛。正是看到村干部位置上所體現的巨大的尋租權力,吸引了眾多原本專注于實業的私營企業主階層的注意,很多人就利用村民自治選舉的機會競爭村莊公權力領袖的位置,其原因不外乎作為土地產權代理人身份的誘惑,從而可以獲得諸多資源。

(三)村莊中間階層失去土地之后的壓力

在村莊社會結構中的中間階層主要是脫離土地依靠勞動工資所得的群體。這一群體可以分為村莊社會結構的中層與下層,他們一開始也是土地資本化過程中的利益獲得者。但是隨著征地后時間段的演進,這些人在村莊社會結構正處于一種急劇分化的階段。這一階段的群體主力是以自身勞動力獲得收入的中青年階層,他們進入當地的一些私營企業、工廠以及服務業打工,有的也成為私營企業或者工廠的管理者。除了這部分勞動者,還存在一種非正規的就業途徑,也就是所說的小生產經營者。在失去土地之后就開始經營一些飯館,做一點生意買賣,還有開黑車,在路邊街頭販賣水果、蔬菜和衣服等,但是他們的生存境況并不能令人滿意,與蜂擁而來的外地經營者相比,他們比較弱勢,整個非正規市場已經被外地人所主導。村莊的這部分人員構成了村莊中間力量,他們生活在村莊之中,也無法擺脫村莊結構的束縛,所以他們的面向是以村莊為生活寄托的,但同時他們的存在也是村莊賴以形成的前提,構成了村莊的中間階層,事實上就是村莊的“中農”階層。[23]

然而,這部分人的地位卻面臨著村莊地位下滑的危險,地位下滑不僅僅只是指他們在土地資本化過程中的地租所得較少,更重要的是在市場化過程中的財富差距的拉大。首先,他們在土地征收中所得僅僅就是村內土地征收補償的平均分配,根據土地征收補償的總額制定村內土地征收補償分配的比例,把一部分錢按村內的人口平均分配,其實村民在土地征收之后就已經意識到了土地上所蘊藏著的財富,但是他們卻無能力作為土地的主人給自己獲得一份滿意的補償,他們更無能力與國家進行當面的土地征收談判,他們的利益表達已經被村干部的個人私益所取代。在土地征收過程中的無力,以及之后與土地的徹底絕緣,使得他們只能依靠市場中出賣勞動力獲得打工收入,依靠出賣勞動力的收入與土地上獲得的財富收入自然不可同日而語,但作為土地的所有者他們僅僅因為掌握了土地就得到大部分社會的財富,而作為一般的農民因為失去了土地,在獲得一次性補償之后,就與以后土地的增值徹底無緣。其次,依靠勞動力的工資所得雖然也不斷地在增加,但是與土地財富比較起來,其財富的增值已經跟不上整個市場經濟化過程中的通貨膨脹率。

案例9 李軍,41歲,是樊村土地征收之前典型的“半工半耕”家庭,李軍的父親在家里耕種土地,順帶打一點零工。而李軍本人在一家私營企業打工。在土地被征收之后,李軍的父親就不再從事務農,而李軍本人用土地補償款按揭付款購買了一輛汽車,早先在汽車站附近拉客運輸,但是很快受到交警的嚴查,甚至因為一次被扣車,花了將近萬元的錢拿回車,后來就沒有去載客。另外,李軍的父親也因為年紀大了也不能去做活了,現在這一家正面臨著家庭生活的困頓。

案例10 鄭慶,52歲,是本村的泥水匠,最近幾年泥水匠的日工資已經達到200多元,但是泥水匠畢竟是體力活,他已經很難堅持繼續做下去了,另一方面原來耕種的田地也沒有了,但所有的家庭支出都需要靠收入支撐。兒子職高畢業之后也沒去工作,提出的條件是希望能買一輛車,因為他的朋友之中不少人已經有車了,這讓鄭慶的壓力很大。

案例11 阿玲,36歲,是樊村里做小生意的,平時都是在起早貪黑地去進貨,然后到樊村所在地區中心地帶售賣季節性水果和一些衣服,但是最近幾年生意做得并不好,很大的原因是本地的流動攤販市場都已經被外來人占據,本地人做生意的空間越來越小,很多本地人的菜販子、水果販子都已經開始轉行,阿玲生意上的經營每況愈下。

與上層精英在土地資本化過程中依靠土地增值所形成的財富增長相比,中間階層中的大多數人則面臨著市場化而來的風險,他們的財富不僅僅面臨著增長的問題,更重要的是財富的獲得空間反而被壓縮。所以,上述的個案分別舉例了原先的家庭成長狀況,以及他們原來的生存狀況。原來村莊的小手工業者,做生意或者是私營企業的打工者,在土地資本化的市場化過程中都遇到了一些壓力。像例子里看到的李軍之所以沒有選擇繼續打工,而購買車輛,因為他發現他們家的地位在土地資本化過程中與別人相比差距不斷拉大,所以他希望自己能跟得上別人的節奏,也要賺更多的錢,但現實是他們的財富、收入并不能通過這些手段得到快速增長,反而是加劇了自己家庭的困境。

普通民眾逐漸意識到了他們所得到征地補償價格根本不具有可持續性保障,只有擁有土地,無論是農業用途,還是非農用途,才可以獲得持續性的保障能力。在通貨膨脹的壓力之下,他們所獲的土地征收補償款在幾年之內就有可能產生貶值效應,但是他們有限的一些土地補償款根本不足以進行投資。如果進入借貸市場就充滿著風險性,在樊村筆者就聽到了不少拿到土地征地補償款之后以高息放貸出去,最后錢拿不回來的情況。所以,土地征收雖然給樊村農民一筆不小的補償但是同時也給樊村的失地農民帶來了缺乏保障的社會風險,反而增加了農民的支出,原本并不計算在內的糧食、蔬菜以及一些家禽都需要通過市場購買來解決,而他們的打工收入卻并沒有相應地增加,如果除去土地補償款,實際上對于普通的民眾來說每年的純收入是遞減的。如此,我們想當然的就可以知道原本依靠著混合經營的家庭收入結構已經被徹底打破,變成了單一的以工資性收入為主的家庭結構,這毋庸置疑是一個巨變,對于失地農民來說所承受的壓力可想而知,他們在沒有失業保障和醫療保障的前提下失去了在風險社會中唯一所能寄托和依靠的東西——土地,得到的是在市場經濟發展下不斷貶值的人民幣。

由于土地的增值遠遠高于工資性收入,在村內有著土地的人財富在不斷增長,而失去了土地普通民眾則在工資性收入保持不變的情況下,生活水平不斷下降。勞動力收入下降的時候,村民的生活水平也會隨之下降,這就是為什么年紀大的一點的樊村人對于土地這么留戀不舍,而對于外來勞動力有著比較強烈排斥情緒原因所在。村內原本在社會分工條件下產生的階層分化在土地增值面前突然就像一根橡皮筋一樣被無限拉長了,村內的階層分化也開始向兩極化趨勢發展定型。原本在八九十年代所提供的市場機會和能力效應被土地所擁有的財富效益抵消了,普通的民眾即使擁有很強的個人能力和勞動力要素在地租收益面前也是不堪一擊,在這樣的鄉村社會結構中很自然的就會產生結構之間的怨恨,干群之間、貧富之間的矛盾和怨恨也由此而生,兩者之間存在的張力在隨著土地資本化效應的不斷提升而愈加繃緊。對此,鄉村內部上層所采取的辦法是隱蔽的財富轉移,不僅把自己的生活重心脫離于原有的村莊之中,同時也把自己的財富逐漸轉移到村莊之外,在村莊徹底地被改造成城市社區的一部分之時,也就是村莊共同體徹底瓦解之時,那些原有受惠于村莊內部資源的階層也就不再是原村莊內部底層階層怨恨焦點所在。

(四)邊緣階層離開土地之后的遭遇

除了上面所分析的幾個階層之外,事實上郊區中還存在的一些游離于城鄉之間的邊緣階層。混混和村莊內農轉非人員就是最為典型的邊緣階層,只不過兩者命運卻有著天壤之別。混混可以依附在地方政府和村莊權力結構之下獲得村莊所應該享有和不應該所享有的集體資源,而且還可以進一步地侵占土地增值的收益。目前來看,這一階層在城鄉接合部地區有著適合其生存的土壤,不僅僅在樊村是如此,其他各地的郊區也不同程度地活躍著這一邊緣群體。

1.非轉農群體。所謂的非轉農群體是指那些戶口已經脫離本村,但是又回到村莊內在本縣城內或者本地區工作的人員,樊村各村就存在著這樣大量的農轉非人口。他們的年齡是在20~30歲之間,早年讀中專、大學的時候從村里把戶口轉出去,后來遇到土地征收以及村莊里土地增值,這些人畢業之后又沒有穩定的工作于是就回到原籍就近上班。當他們看到土地征收的時候才發現農村戶口的重要性,如果他們沒有上學,那么他們就可以享受村里土地征收的補償款,并享受失地農民的養老保險,還可以獲得村里無償提供的宅基地。而現在正如村里一位農轉非人員的父親跟筆者所說,“大學生連牢獄犯都不如,做過牢獄的還可以拿到村里的錢,大學生戶口轉出去了什么都沒有。”對于那些畢業等于失業,尤其是讀的一些中專院校的人員來說,他們與原來村里的同學相比確實存在著巨大的利益不平等,于是他們就紛紛要求“非轉農”,要求把自己的戶口遷回原籍。由于這些人都讀過書,有著很強的權利意識,潘偉就是這樣一個。

案例12 潘偉30歲,讀中專之時轉了城鎮戶口,中專畢業之后就在縣城的一家私營企業上班。為了要把自己戶口轉回村里,他與樊村其他一些跟他情況類似的青年不斷地向上反映,他們利用網絡專門建立了一個縣域之內的網絡群,他們在當地論壇發帖,向縣里、市里反映他們的心聲,要求政府出臺政策允許他們非轉農。他們組織了非轉農群體向上級市政府提出要求落實他們政策的呼吁。其實這一群體只會出現在沿海發達地區以及城市周邊的城郊接合部,對于大多數中西部農村的農轉非人來說,戶口的轉變并沒有給他們造成利益上的落差,所以他們離開農村拋棄土地并不覺得這是一個多大的利益損失。而身處沿海發達農村和城郊接合部地區的農村隨著土地城市化的推進,村莊的整體資源與土地的增值迅速改變村莊的經濟結構。特別是作為建設用地的宅基地,其市場價值已經與城市的商品房價格不相上下,但是所有的這一切都因為農轉非而失去了。他們自己非常明確和坦白,他們想要得到的是自己沒有失去戶口應該所享有的利益,他們要拿回畢業返鄉后與原籍地農村基層組織在承包土地、審批宅基地、征地補償等方面相比,被政策剝奪了應得的利益。

2.地位下沉階層。當然,除了這些階層之外,還有一些人則在土地資本化過程中并沒有獲得收益空間,甚至在某些情況下導致自身處境狀況的惡化。首先,是在失去土地之后,對那些沒有勞動能力且也沒什么保障的人,因為最后的土地被征收,使得他們的生活空間一下子緊迫起來。村里原來有幾戶靠著田地蔬菜的農業戶因為土地的征收導致家庭經濟地位開始下降,由于他們的主要收入來自于田地,征地補償款只能解決他們一時的困境,如果計算他們后期的一些開支,包括人情、看病以及日常開支等,他們的收入明顯在土地資本化時代陷入窘迫的境地。當然還有一些因為一時征地款補償的獲得,開始大肆揮霍,例如,不切實際地買車,以及有些人進入賭博產業,這些農戶其實已經無法在本村中獲得他們生存的空間。

案例13 張力原本是村莊里開小店,他自己在外打工,妻子在家開小店。但是土地征收之后,因為手里有了錢,就開始迷戀上賭博,最后越賭越大把自己所有的儲蓄都輸了,人也被質押在賭場。賭場要求家人寄錢放人,最后他70歲的父親把自己家的房子賣了才湊夠錢贖回兒子。回來之后,張力與妻子離婚,他父親為了給兒子還錢還到處打工。

案例14 陳允兩口子屬于村里的老實人,原來主要是靠種植蔬菜為生,主要收入來自于他們起早貪黑的務農收入。土地征收之后,因為沒地可種,村里就安排他做清潔垃圾的工作,偶爾也會因為親戚介紹去給一些私營企業做看門員。之后,兒子出了車禍,他把自己家的房子賣了給兒子治病,現在他們一家就擠在一間自己家的老房子里生活,是屬于村里典型的可憐人。

像張力、陳允這種情況的人在樊村還有幾戶,這些人或者因為拿征地款補償之后揮霍、賭博而陷入貧困境地,或者因為自身家庭例如重大疾病、車禍等問題,這些人是屬于村莊內部典型的底層。這些人在村莊的社會結構中已經失去了原來位置,村莊所有的人情往來已經與他們絕緣。正如有些村里人說,叫這些人參與人情反而是對他們更殘忍的一種行為。而這些人的“下流”正與土地資本化過程中積聚財富的上層形成了鮮明的對比,他們這兩種人都開始脫離村莊主體,但是性質完全不同,一種是被迫的,一種是主動的疏離。

四、結語:土地資本化中的階層脫嵌

(一)土地資本化過程中的財富觀念異化

土地資本化給原本在農業基礎上的勞動觀念受到了極大的沖擊,也給一些正在從事實業的人帶來沖擊。對那些一輩子靠自身勞動獲得財富的人來說,他們一生的所得或許不及人家幾平米的土地值錢,這無疑對勞動者來說是一種非常痛切的感受。原來村里認為種田,能干是一種美德,但是在資本化的過程中,這些都已經被淘汰了,真正的勞動者并不能獲得真實的財富,只會被社會所淘汰。正如筆者在一些農村地區調研時所遇到的一些言論,“村里只有最窮的、最沒用的人才會種田”。對勞動歧視,引起人們對資本的逐利和投機心理,嚴重扭曲人們的內心,生活于農村的人并不能夠安閑。他們必須把自己所獲得收入轉化為資本來獲取利潤,失地農民在拿到征地補償款之后,為了讓這部分資金能夠增值,冒著巨大的風險進行高利息的借貸行為,而在這些失地農民當中時不時就會出現一些借款被卷走導致本息拿不到的狀況,在這個資本運轉機器里深陷其中不能自拔。同樣原先從事實業的人也開始了土地投機,在他們看來自己辛苦辦廠經營,并不如人家購置土地效應來得快,于是有些人就把自己的廠房出租,坐收地租收益。而沒有土地的人,則會把自己的宅基地容積率最大化,原先的一個房間分割成三四間房子出租給外來民工獲得房租收入,這一切都回到了坐收土地地租的時代,人人都希望通過自己所擁有的土地、房產瞬間就轉換成百萬、千萬的財富,而這正是帶來城鎮化拆遷的困境所在。

勞動是財富之父,土地是財富之母。因為城鎮化、土地征收所帶來的土地資本化,讓原本作為一種生產資料的土地成為資本投機的載體。土地資本化重新塑造村莊內的貧富差距,村莊已有的結構已經無法承受因土地資本化帶來的撕裂效應,而村內的每個人開始對自己的宅基地寄托了無以復加的財富增值期望,在下一步的城中村改造中,村莊內部的矛盾以及與政府開發之間的矛盾將更加突出。

(二)村莊階層結構的兩極化

占有或者支配土地的群體能夠獲得土地的財富增值,而農民喪失土地之后失去了土地的可持續性保障,他們也無法獲得土地增值收益,他們自然就在村莊階層結構中淪陷。一個村莊的合理階層結構至少在筆者看來包含著三層內涵:首先,是階層之間有流動,在村社區土地資本化之前,個人因為職業或者能力可以實現地位流動;其次,村莊的福利救濟功能能夠保障底層的生活質量,不至于因為窮困而被甩出村莊;最后,村莊各個階層都以村莊為面向,階層之間有一定的聯系紐帶,而不是相互的斷裂。土地資本化所形成的階層差距則完全不是以上述原則為圭臬,土地資本化拉大了階層之間的距離,形成兩極化。兩極化帶來村莊的撕裂與階層斷裂,孫立平曾經引用法國著名社會學家所講的一個跑馬拉松的例子,在土地資本化過程中,沒有獲得收益分配價值的群眾,就有可能被甩出村莊結構之外,而不進入村莊。[24]

土地資本化打破了原來村莊面向的內循環,使得之前的梯度非農化和階層結構的變遷過程迅速被兩極化所代替,在階層差距不斷擴大的過程中,就會產生階層“脫嵌”的結果,上層階層不以村莊為生活空間,而底層階層又開始遭到排斥,形成村莊的兩級脫嵌,而村莊的主體階層卻又面臨著日益被壓縮的空間,村莊主體也開始流失。如此,村莊結構也將徹底消解渙散。

資本化中斷了之前的村莊漸進的梯度社會階層過程,快速地形塑了村莊社會階層結構的差距,在這一階層結構中只會產生越來越大的因土地租金帶來的差距,甚至說可以產生土地食利階層,而且這種階層的財富會進一步固化階層結構,從而給正常的社會流動帶來危害,給村莊內部的勞動者產生消極負面的因素,挫傷勞動的積極性,甚至會加重人們的投機心理。村莊社會階層結構的“脫嵌”會加速村莊共同體的瓦解,同時也促使村莊內生存的人無法獲得確切性的社會福利保障。因此,有必要在整個土地資本化的前提下堅守農村宅基地的社會保障功能,給予村民村莊生活的社會基礎。

(三)村莊階層之間的區隔

因為土地資本化所帶來的階層分化同樣也開始產生了階層區隔,原來因為地緣、血緣關系所形成的生活共同體已經不復存在,而是在階層之間比較明顯地出現了各個階層之間的相互封鎖的局面。在村民的生活記憶中,土地資本化之前并沒有存在階層封鎖的概念,大家還是一起在村莊的儀式、祭祀以及娛樂活動相互互動,包括村民之間比較喜歡的打牌,不同階層的人經常可以坐在一起相互玩牌,實質上體現出了階層之間融洽互動。其次,是在一些紅白喜事中的人情往來和相互聚餐等也具有良性的互動。但是,在土地資本化后的村莊這一切都發生了顯著變化,村莊上層階層之間的人情往來已經不是村莊主體所能承受的,打牌等一些娛樂互動也開始出現了封閉的現象,漸漸地大家明顯感覺到相互之間的區隔。人出現了不同的階級品味和階級區隔,他們之間形成了不同階層內部的文化結構。[25]原來一起打牌的就不會再聚到一塊,上層玩牌的都到縣城的棋牌室去了,而且他們的交往對象和聯系往來不再是村莊的主體,而是他們自己的圈子。而在紅白喜事的操辦過程中,這種階層區隔也會體現出來,一般的村莊人都是十來桌,但是村莊上層的人往往操辦就有五六十桌,中間階層的人已經無法跟得上他們的人情費用往來。

與此同時,村莊資本化過程中也產生了村莊社會的底層,這些底層也同樣被邊緣化和排斥在村莊主體生活中。這些人并不能參加村莊中的面子攀比,以及個人的人情往來,因為這些支出已經超越了他們的支撐底線。甚至一定程度上,他們也不得不依靠土地資本化的寄托來增加他們對自己房產價值的預期,以期通過房產買賣實現自身地位的轉變,但這樣往往又更加劇了他們的貧困境地,甚至是脫離村莊被村人所遺忘。

參考文獻:略

中國鄉村發現網轉自:《南京農業大學學報》

(掃一掃,更多精彩內容!)