底層學校仍然上演著“逃學威龍”和“古惑仔”。這群鄉村熊孩子,把老師看作社會的淘汰品,組織“兄弟幫”、“霸王團”、“流氓會”,甚至“操縱”了班干部選舉。

“真不想給你們班上課了!”九年級的英語老師肖翩和數學老師李剛,下課后不約而同地向班主任劉陽抱怨,“你們班如果再不采取強制措施,僅有的幾個有機會升普通高中的學生絕對沒有希望了!”

劉陽隨后走進教室,向全班同學發出警告:“說了多少次了,你們如果誰要是不想讀了,就直接背起包包走人,別在這里給我當混世魔王,你浪費自己生命就算了,別浪費其他人生命……”

“拜托,誰浪費誰的生命?麻煩‘熊貓哥’(九年級學生給劉陽取的綽號,因為他的體型很像電影里的‘功夫熊貓’)別來浪費我的生命!”臺下有人小聲調侃。這群學生就像什么事都沒有發生一樣,繼續該玩玩、該樂樂。

這里是云鄉學校,西部一個偏遠農業縣的一所農村九年制學校,我帶著《中國城鎮化進程中西部底層孩子們階層再生產發生的日常機制及策略干預研究》課題來到這里,進行3個月的駐村研究和后續跟蹤。

鄉村唯一的“知識代言人”,在底層孩子們的眼里是社會淘汰品。

英語老師肖翩實在不想給這幫“討厭”的云鄉少年上課了,一再請我幫代課一周。當我第一次走進九年級課堂,新鮮感讓平時上課只是睡覺和打鬧的38名孩子,竟然集中起注意力。但兩天后,他們又恢復了正常節奏,我剛轉身在黑板上寫下一段長句,他們就在背后將一瓶白酒傳來傳去,一人喝一小口,等我轉身,又裝出一副什么都沒有發生的樣子。

隨后,有人睡覺且打呼嚕;有人擺出各種不屑的姿態,或望著窗外的高山發呆;有人竊竊私語;有人折各種紙花;有人津津有味地看動漫口袋書;也有人故意迎合課堂節奏,等待著一個詞語或一句話從老師口中說出后,無厘頭地來一段調侃,故意博得全班哄堂大笑;還有人把課堂提問的機會當成個人喜劇表演時刻。

我算了算,一節40分鐘的課,至少需要花費30分鐘以上維持課堂紀律,而僅有的稍微安靜的幾分鐘,不過是少年們玩累了的時候。大部分人并不在意講了什么,能專注聽完一節課的寥寥無幾,還常常受到其他同學的干擾。

我和肖老師交流后獲知,原來這些學生已經很給我“面子”了——在肖老師的課堂上,他們敢于公開抽煙、喝酒和頂撞。

鄉間少年瞧不起他們所能接觸到的唯一的“知識代言者”——底層教師。“他們算什么呢?在這個社會里絕對屬于被淘汰下來的‘產品’了,在社會上也沒什么尊嚴,所以就只有在我們面前裝裝權威耍耍威風而已。我敢保證,在他們那批同齡人中,我們老師絕對是成績最爛的差學生,否則他們也不可能到農村學校里來當老師。”九年級男生張洋用蔑視的口吻說。

“他們在我們面前總是自以為高人一等,以為他們的價值觀都是正確的,其實傻得很。這個社會成功就是看你錢多錢少,說那么多也沒見他們賺多少錢,還總是自以為是地讓我們向他們學習。說實話,他們每天賺的錢還不如我們村里出去給人做‘刮大白’的賺的多呢,他們一天在學校里‘裝’得多累啊!”也是九年級的男生葉顧這樣描述他的老師。

鄉村少年的叛逆,比英國社會學家保羅·威利斯在《學做工》中所描述的工人階級子弟更甚。農村老師收入待遇和身份地位,強化了學生們“讀書無用論”的邏輯。

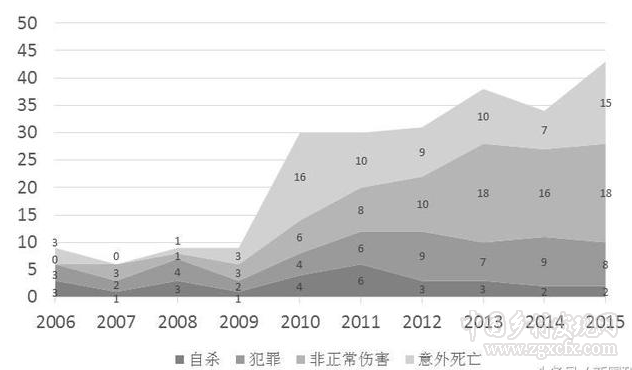

留守兒童輿情事件類型年度趨勢。(圖/財新)

“樂子是非正式群體特有的工具,而命令則是正式機構特有的工具。”

對于這群不愛讀書的孩子,如威利斯所言“樂子總之是可以解決幾乎所有問題的法子”,云鄉少年“找樂子”的本事一點也不遜色于英國小子和北京子弟們。他們不僅擅長與不同學科的老師周旋,還知道如何在犯錯后順利過關或從輕懲罰。

這天中午,九年級的楊朗因為和女同學分手而在宿舍“借酒澆愁”,下午的英語課上,他酒勁發作,越來越難受,而距離下課還有難熬的20多分鐘。正好老師肖翩在講解一個從句的用法,用的案例是楊朗所熟悉的《泰坦尼克號》主題曲,楊朗于是借著酒勁站起來大喊一聲“music”,便邊跳邊唱并迅速地向教室外的廁所移去。師生們剛開始很驚詫,但很快被他夸張的舞蹈逗樂,在哄堂大笑中楊朗成功跑路。

當他再次回到教室時已經下課,肖老師單獨盤問他,并察覺了他喝酒的事情。但楊朗有自己的法子,他將這件事繪聲繪色地描述成了一段類似《神雕俠侶》中楊過學習“黯然銷魂掌”的“俠骨柔情”的段子,很快就將年輕的老師逗樂了,辦公室中緊張的氣氛煙消云散,楊朗順勢央求老師不要告訴班主任老師。

但常規的“找樂子”顯然不能滿足云鄉少年。他們故意敲碎門窗玻璃、用石子打壞走廊上的燈、用熱水澆死宿舍區的樹、把墨水潑到教室外的白墻、在教室黑板涂“502”膠水……這些都是為擺脫無聊而尋求刺激的“好辦法”。

2013年11月,在縣教育局安排下,云鄉學校安裝了8個攝像頭。連少年們平時最喜歡待的純粹私人空間——廁所外圍和廚房后邊的一塊空地,也都分別被攝像頭24小時監控著。

公開說法是為了保護師生的人身和財產安全,但私下里,張校長告訴少年們:“無論你在哪里做什么動作,我都能看著你,所以你必須給我好好學習、不要違規,否則你明白后果。”張校長打算在每個教室里也安裝攝像頭,這樣就可以在全校師生大會上宣布:“你們時刻都處于被監控的狀態下,所以請諸位好自為之。”

攝像頭的存在威脅了少年們的日常行為,他們開始警惕自己是否真的處于監控范圍。過去,他們喜歡在廁所外和廚房后邊那兩塊空地,拿出一支煙點上并彼此傳遞吸上一口。攝像頭安上以后,真正的違規行為被壓縮到了廁所之內。

他們會故意用行動來表達對空間權威的不滿,比如故意朝著攝像頭扮鬼臉、打耳光或者豎起一根中指以表侮辱,有的則故意裝作沒有看到攝像頭,從懷里掏出一支類似香煙的糖,叼在嘴上以吸引老師來“抓捕”。但當老師真的過來抓這位“煙民”時,少年就輕蔑地對老師說:“拜托,老師,這是糖,要不你也來一支?”

攝像頭下故意的公共性表演,將整個學校變成了一個類似于讓·雅克·盧梭所描述的“巴黎劇場效應”一樣的巨大“劇場”,而少年們扮演著不同的角色,用一種表演的方式,表達對官方規訓的嘲弄與反抗。

“兄弟幫”和“霸王團”為搶熱水而打架,和“流氓會”為晚上打呼嚕而打架。

在云鄉這樣的底層學校,更讓人頭疼的是學生中暴力化的幫派現象。

這是一所寄宿制學校,全校200名學生來自不同村落,住宿生活中時常發生暴力沖突和財物丟失事件。高年級學生欺負低年級學生,強迫他們打水、洗衣,夏天甚至讓他們到宿舍給自己扇風,冬天搶被子來蓋,低年級學生只能兩三人擠到一張床上取暖。

為了抵御高年級的欺負,低年級學生施展“弱者的武器”以示對抗。其中一項就是建立“小幫派”,在小范圍內集體抗拒高年級學生,但“小幫派”又進一步刺激高年級學生組成“大幫派”來集體鎮壓。

他們會鄭重其事地給對方發送“挑戰書”或“邀請函”,并確定本方參與群架的時間和人員,同時要求對方在“應戰書”上簽名并按下手印。同年級和同班之間的廝殺更為激烈,“兄弟幫”就是在這種同輩群體間相互斗爭中組建和壯大起來的。

青少年學生常常在抱團反抗中獲得歸屬感,類似團體在“快手”等視頻軟件上收獲了不少擁躉。

“兄弟幫”的創始人之一、九年級的李元元說,“兄弟幫”是他在讀七年級時成立的,當時班上同學經常被高年級欺負,他們和九年級的“霸王團”因為搶熱水打過群架,和八年級的“流氓會”因為晚上打呼嚕和講話也打過群架。

打完群架后,七年級建了一個“兄弟幫”。最開始成員都是自己班同學,后來陸續加入一些經常被高年級欺負的低年級同學。

李元元和同學們建立了一個QQ群,群名就叫做“行俠仗義——兄弟幫”,現在規模大約維持在35人,其中九年級全班38個同學中就有24人“入會”,其他11人則分別來自八年級(7人)和六年級(4人)。

“兄弟幫”沒有明確的入幫或退幫規則。李元元說,最開始大家在一起玩鬧,混熟了就跟低年級同學說,我們有個“兄弟幫”,你加進來吧,有福同享,有難同當。平時誰被欺負,幫中其他成員要幫忙,如果誰見死不救,就會被清出QQ群,算退幫了。

所有成員都要服從幫里的“大計”——必須每天有人出來違規與犯錯,以此不斷挑戰班主任。比如今天把垃圾桶直接丟到學校外邊,昨天打壞后門的玻璃,前天把粉筆全部折斷丟垃圾筒了……“因為班主任老師對我們管得實在太苛刻了,把我們當‘機器’一樣,我們要反抗!”

這學期開學時選班長,在“兄弟幫”的推舉下,老大齊磊當選。班主任也沒有辦法。

如今,“兄弟幫”事實上已經成為新的“欺負者”和“鎮壓者”,而更多需要抵抗“兄弟幫”欺負的新幫派,正在隱匿中如春筍般不斷創生。

“熊孩子”、“問題少年”、“留守兒童”的問題不是簡單地“電一電”就能解決的。

鄉村少年的非正式群體

除了“兄弟幫”、“流氓會”、“霸王團”這樣的幫派,在云鄉孩子的日常生活中,更為常規的非正式群體有三種:

“師徒制”——基于學校所反對的“灰色經驗”,比如電腦游戲經驗、打牌經驗、翻學校圍墻經驗、作弊經驗、惡作劇經驗等,形成的師徒關系。當“徒弟”感興趣的經驗從“師傅”那習得以后,師徒關系便宣告破滅;“師徒”之間關系也并不固化,只要一方擁有對方感興趣的新經驗,角色隨時都可以相互變更。

“親戚制”——彼此互認“姐弟”“兄妹”以建構緊密聯系。八年級男生張秋是班內4個女生的“哥哥”,這源于他好打抱不平的個性,同時還具有不錯的個人魅力,女生愿意認他當哥哥,一方面覺得“有面子”,另一方面則可以不被其他同學欺負。

“情侶制”——在這樣的底層學校和封閉式管理中,學生們以“戀愛”去解構枯燥乏味的日子。九年級38個學生中,早戀“情侶”高達6對,這還不包括與校外其他孩子早戀的。最早的“情侶”出現在三年級,六年級孩子可以公然談起自己的“女朋友”,而周圍孩子則在一旁起哄:他都算out了,有的都已經失戀好幾次了。

(作者為中國社會科學院社會學研究所博士后,北京師范大學政府管理研究院、東北師范大學農村教育研究所、西南大學教育政策研究所兼職研究員。文中所提人名、地名均為化名。

中國鄉村發現網轉自:新周刊 2017-07-19

(掃一掃,更多精彩內容!)