——基于我國中部地區花村的調查

內容提要:結合對我國中部地區花村的田野調查,對精準扶貧實踐過程進行研究發現,村治主體公共權威的缺失是導致精準扶貧基層實踐困境的重要原因。稅費改革后,基層政府懸浮,吸納式治理將村治主體引入既無體制支持又與村民關系松散的尷尬境地,使其公共權威無法確立,同時村治主體還需承擔政策變動的消極后果,及扶貧建檔立卡制給村治主體所帶來的“三角壓力”;駐村干部對村治主體權力的短暫替代及村民對該種權力的“工具性”認同、利用,致使村治主體公共權威在精準扶貧實踐中進一步缺失,以致出現貧民爭貧鬧訪、村民怨氣橫生,農村基層治理困境進一步凸現。提出在國家政權下沉的現代體制建設中,注重建立和維護村治主體的公共權威,實現國家和社會的有效銜接,是精準扶貧高效實踐的有效方式,也是實現農村基層治理良好運作的有效途徑。

關鍵詞:精準扶貧 權威缺失 爭貧鬧訪 基層治理

精準扶貧是我國扶貧政策繼縣域扶貧、村域扶貧之后的又一新舉措,是我國反貧困進入攻堅階段的新機制,目前學界關于精準扶貧的研究主要沿著三條路徑展開。第一,從中國30多年的反貧困歷史入手,論證精準扶貧理念的歷史生成邏輯及其在反貧困體制中的地位和意義[1-3]。第二,從國家制度設計層面考量精準扶貧的內涵、重點難點和完善路徑,認為精準扶貧是通過精細化的制度設計來實現“大而全”向“小而精”的轉變[4],但面臨著識別、考核的困難,應建立和完善相應的受益機制[5],實現社會的精準治理[6]。第三,從精準扶貧的基層實踐出發,呈現和解釋精準扶貧的實踐困境。本研究在汲取前兩條路徑的學術資源的基礎之上,沿著第三條路徑展開分析。

在精準扶貧的基層實踐層面,既有研究主要從我國現行行政體制、村莊精英、村莊主體文化、村莊治理結構四個層面探討了其實踐困境。首先,在我國現行行政體制層面,研究者認為壓力型體制下的“扶貧軍令狀”使地方政府采取諸如書面脫貧、民意替代等策略行為,催生了“扶貧錦標賽”,進而陷入追求速度和數量的怪圈,背離精準扶貧的初衷,貧困治理陷入困境[7]。其次,在村莊精英的探討中,研究者認為精英俘獲成為制約脫貧的重要因素,村莊精英對扶貧資源的資本化占有和運營排斥了貧困群體,致使其無法獲得扶貧資源[8],這不僅使財政扶貧項目目標偏離[9],而且也增加了貧困區脫貧負擔,更導致了貧困的代際傳遞,陷入貧困惡性循環[8]。再次,在村莊文化研究中,研究者分別從村民價值觀和村莊主體層面進行了分析,一方面認為村民的自利性、平均主義文化觀、市場沖擊下的價值觀貨幣取向導致了資源爭奪,使精準扶貧陷入困境;另一方面,現代性沖擊下的村莊主體性消解,原有的傳統互助文化消失[10]、村莊“文化自組織”功能弱化[11],使村莊文化約束機制被破壞,一旦資源介入,村民就肆意追逐利益,導致了精準扶貧的實踐困境。最后,在村莊治理結構層面,研究者認為村莊中委托代理、權力差序格局等基層治理結構中的權限等造成村莊“最后一公里”瞄準偏離[12],同時,村莊自治能力不足也是其遭遇困境的主要原因之一[13]。

通過對文獻的梳理發現,關于精準扶貧的探討集中在宏觀(歷史、制度等)和微觀(村治、精英、文化等)兩方面,都認為是制度和村級組織本身的問題導致了困境,換言之,認為精準扶貧制度設計欠佳、村級組織操作不當、村莊精英俘獲扶貧資源、村民自治能力不強等導致了精準扶貧的困境,但是忽略了在國家權力向村莊蔓延的過程中,村治主體公共權威建設的問題,所以筆者在充分汲取已有研究資源和深入調研的基礎上,引入權威視角,對精準扶貧的困境進行社會學闡釋。需要說明的是,本研究所指的權威是村治主體的公共權威。2016年3月至4月,筆者所在的研究團隊在我國中部地區花村①進行了半個多月的田野調研,通過個案訪談、參與觀察獲得田野材料。花村是當地鎮政府所確定的九大貧困村之一,由三個自然村組成,共計213戶,614人。2014年開始精準扶貧,上級下派駐村工作隊,2014年確定50戶貧困戶,共計98人,占全村23%(按戶計算比例),其中五保6戶,低保17戶,一般貧困27戶。花村圍繞精準扶貧上演了一幕幕爭貧鬧訪劇,據統計,爭貧鬧訪達20戶之多。這為本研究分析不同參與主體的行為邏輯和學理概括提升提供了鮮活的材料,本文將據此分析精準扶貧在權威缺失的村莊中將會遭遇怎樣的困境。

一、權威缺失視角下的精準扶貧:一個社會學解釋維度

什么是權威?學界有著深刻而激烈的探討。霍布斯認為權威是人們為了保護自己免受傷害,自愿將自然權利授權于利維坦,是一種社會契約機制[14]。恩格斯用無產階級工人必須服從資本主義機器生產喻為“權威是把別人的意志強加給我們,與此同時,權威又是以服從為前提”[15],這里的權威帶有一種強制性;而韋伯則不同,他將權力和權威進行區分,認為權力是強制服從,權威則是自愿服從,并將權威分成卡理斯瑪型權威、傳統型權威和法理型權威,認為現代社會是法理型權威逐漸確立的過程[16]。丹尼斯進一步指出權威合法化問題,認為“合法化權威是一種權力關系,其中,掌權者具有公認的發布命令的權利,而權力對象有公認的服從義務。……其先決條件是共同規范或共同價值,是自愿服從,比強制權威更有效率”[17],雖然不同時代的學者從不同側面界定和論述了權威,但都一致認為權威是一種對權力的合法化認同,這種認同是權威存在的前提。本研究所指的權威是建立在村莊共同價值基礎之上,被村民認可的村治主體的權力,這種權威能夠使各項政策高效率實施,且能化解矛盾,減少治理成本。

從中國近代歷史來看,國家權力在逐步向基層社會蔓延,即國家政權下沉,與之相伴隨的是村治主體從“士紳”權威到行政權威轉變,也就是韋伯意義上的法理權威的確立,這種權威推動著鄉村社會的縱深變遷,也不斷塑造著村治模式,然而,在此過程中它也和地方秩序發生著沖突,不能與村莊共同利益達成內生性關聯[18],阻礙其成為村莊公共權威。為了很好地適應這種轉型,我國于20世紀80年代推行了村民自治制度,通過民主選舉、民主監督來實現兩種權威的平穩過渡,取得了良好的效果。但是稅費改革后,農業稅取消,本由“稅”連接的鄉鎮和村委、村委和村民之間的關系都相對疏遠,基層政府“懸浮”[19],但是處于“壓力體型體制”[20]之下的鄉鎮政府仍需完成國家下派的任務,鄉鎮政府被迫干預村委選舉,甚至直接指定村干部,將村委部分納入或完全納入體制內,可是這種非正式運作并未得到國家認可,村治主體在制度上被架空,同時也和村民的關系松散,處于一種尷尬境地,其結果是“村民對遙遠中央政府的認同增加了”[21],而村治主體的公共權威卻逐漸消失了,雖然沒有遭到對政治冷淡的村民的反抗,但是在平靜的村莊表面下卻暗流涌動,這一暗流在精準扶貧實踐中得到了某種程度的體現。

在對權威界定和我國鄉村權威變遷梳理之后發現,權威是現代村莊治理的主要方面,公共性的行政權威和合法性的公共權威的缺失,不僅導致了村治主體角色迷失、村社規則約束柔弱、村民權益受損[22],而且也使整個村莊治理陷入困境,任何一項涉利政策進入村莊都會遭遇困境,精準扶貧也未能幸免。

二、精準扶貧中的權威缺失表現

精準扶貧是國家轉移財政支付、提高人民福祉、全面實現小康社會目標的重要舉措,其直接承接者是基層政府②,基層政府行為受到整個治理體制、實踐場域、治理主體的情境選擇等多方面制約。有學者認為村莊中委托代理、權力差序格局等基層治理結構權限造成了村莊“最后一公里”瞄準偏離[12];也有學者認為村民自治組織能力不足導致困境[13],這就建構了一套想象,即村治主體本身能力欠缺、依據親疏遠近來控制和配置扶貧資源,最終導致實踐困境。但這種分析取向無法解釋在實踐中看到的悖論,即花村村委認真執行了精準扶貧、公平地確定了貧困名單,卻不斷被村民置疑,遭到爭貧鬧訪。本部分試圖說明花村精準扶貧之所以發生困境,并不完全是因為村委組織能力不足,也不是按照權力差序格局分配資源導致的,而是由于村治主體公共權威缺失所導致。筆者將在“國家—社會(社區)”這一分析框架下,從吸納式治理、規模控制、建檔立卡制和權力替代層面來分析精準扶貧中權威缺失的表現。

1.吸納治理

新中國成立以來,我國鄉村治理經歷了高度集權的人民公社到分權于社會的村民自治的轉變,20世紀80年代的村民自治制度使村治主體兼具有政務和村務兩種職能,進而也以兩種身份存在,徐勇將其形象地概括為“代理人和當家人”[23],這雙重身份不僅實現了國家和社會的勾連,而且也有助于兩種權威的平緩過渡。但稅費改革后,基層政府和村民的距離疏遠,處于壓力體制下的鄉鎮政府為了實現其責任目標,主動將村治主體非正式地納入到其治理體系中,村治主體也主動“被吸納”其中,“代理人-當家人”角色逐漸向“代理人”轉變,依附于鄉鎮政府。據調查,花村村委選舉,趙某和錢某進行了激烈的爭奪,趙某在村外有著豐富的社會資源,錢某在村內有著深厚的人脈基礎,村民支持錢某,而鄉鎮支持趙某,認為具有豐富資源的趙某更適合做代理人,于是干預選舉,4次投票把趙某選出,把村委“當家人”的角色“剝奪”了。

與此同時,村治主體也具有謀利化傾向,當無利可得時,便消極應對,而正是這種態度進一步使其公共權威難以確立。付英在對征地補償的研究中認為村干部具有三重角色,即“代理人-當家人-理性人”[24](理性人指為自己謀利)。花村村治主體權威的缺失,并不是其謀利所導致的,而是“無利”導致的消極治理的結果。在花村有一個光伏發電項目,總投資85萬,國家出資50萬,村里自籌35萬,村干部調動各方關系,從區縣各部“爭資跑項”,十分積極。筆者認為存在三種原因:第一,壓力體制、目標責任下的壓力行為;第二,項目制更能凸顯政績工程;第三,村委抓包到項目后的自由裁量能使其適當謀利。而精準扶貧則不同,雖然在資源下鄉、財政轉移支付等層面和項目制類似,但最根本的區別是利益無涉村治主體。因為項目制一定程度上將村治主體和村民的利益連接在一起,一方面能改善村莊公共事務,另一方面村級組織通過正式制度的非正式運作謀得適當利益,這也就是李祖佩筆下的“新代理人”機制[25],所以項目制對村莊來說是一種利益共沾的制度,其運作是在壓力型體制和利益共享的雙重激勵下進行的。而精準扶貧是國家直接將資源對接農民,無涉村莊主體,換言之,村治主體沒有謀利的機會,壓力體制下和“無利”可求的村治主體,必然采取一種消極治理方式,而這種消極治理的方式進一步導致公共權威缺失。在花村,精準扶貧政策在村莊宣傳是缺位的,很多村民不知道2014年確定的貧困名單,雖然召開了由村委、黨員代表、部分村民代表等20人參加的會議,但是依舊有些村民被排斥在外。TSY的例子具有代表性。

案例1:我和老婆在外打工,把自己有病的母親接出去照顧,不知道有扶貧,后來回家辦事兒,看到村委門口貼著貧困名單,經過多方打聽才知道已經過去快一個月了。再看名單,比我好的都在上面,這下火了,便謄寫下名單找村干部,村干部說“管不了,找上面”,這下更火了,放下狠話摔門走了。經過多次到村委鬧,多次找駐村干部,最后才辦下來③。

以上分析得出,行政吸納和謀利傾向使村治主體正在經歷著“代理人-當家人”向“代理人-當家人-理性人”,再向“代理人-理性人”的轉變,“當家人”這一層的角色缺失了,基于共同價值基礎之上的村莊主體性也隨之消散,村莊權威也缺失了,當精準扶貧注入村莊中時,村民對其操作的不信任、困境頻出也就順理成章了。

2.規模控制

規模控制是根據國家統計局的數據,即貧困人口基數8249萬和人均年最低收入2763元/年④,所預測出的結果,依據這個預測規模逐級分解,所以分配到每個縣的貧困人口是有限的,于是各地分別采用了“縣為單位、規模控制、分級負責、精準識別、動態管理”的識別原則,通過這種方式分解,一方面防止虛報謊報帶來的資源浪費,另一方面提高精準扶貧的效率。但是預測出的規模也帶來消極后果。有學者認為逐級分解方式雖然務實,但是不一定和貧困人口分布一致,產生規模控制下的規模排斥,把真正貧困人口排除在幫扶之外[26]。且由于家庭收入本身就是一個很難精確度量的范疇,所以規模控制還導致了邊緣貧困戶的猜忌和不滿。2014年,花村按照當地3500元/(人·年)的標準,通過召開由村委、黨員、部分村民代表參加的會議確定了一份具有54戶的貧困名單,但是2015年街道政策變動,要求縮減到30戶,村委依據貧困排序刪除24戶,但是這一變動使村中矛盾全面激化,爭貧鬧訪頻發,影響了村莊正常事務。

既有研究認為國家權力擠壓和松散的民社關系,將村委架空,使其不僅喪失了社會基礎,也失去了制度保障,處于尷尬境地[22]。顯然,花村承擔了規模控制或上級政策變動的后果,但更為深刻的是村治主體沒有能力去化解這種消極后果,從而實現政策的“軟著陸”。面對政府的壓力和村民的沖擊,被架空的、沒有公信力的村治主體無能為力,最終和村民徹底疏離。在這種情境下,村治主體被迫采取的策略性行為是“推”,消極應對,用“找上面”、“到上面鬧”來推卸,通過對“鬧”的轉嫁來獲得片刻喘息的機會。街道出于維穩考慮,不得不將名單又增加至50戶,但這一行為又帶來新一輪的爭貧鬧訪,陷入惡性循環。總之,在“規模控制—名單變動—村委轉嫁—名單再變”的過程中,帶動的不僅僅是貧民,而是整個村莊,村治主體從村民中脫離出來,成了既不被體制合法接納,又不被村民容納的外殼,甚至成了村民發泄怨氣的“出氣筒”,公共權威也就無從談起。

3.建檔立卡制

所謂扶貧建檔立卡制,是指各地方政府依據《扶貧開發建立檔案卡工作方案》,為每一個貧困者建立檔案卡,以實現精準化管理、精準考核和精準化監督的制度,主要存在于精準管理和精準考核階段②。研究者認為稅費改革后,村莊治理正在由村務轉向政務,逐漸行政化、文牘化和形式化,而這種治理方式既沒有實現規則之治,又失去了簡約治理的內涵,最終造成治理困境[27-28]。本部分主要探討建檔立卡制如何給村莊治理帶來困境,更確切地說,建檔立卡制如何使村治主體和村民間的關系疏遠,最終導致村治主體權威消散,精準扶貧陷入困境的。

在花村調研中,總能看到貧困戶一邊拿出來一個檔案袋,一邊抱怨的現象,有的村民甚至不知道檔案上寫的什么。也就是說,建檔立卡制在基層推行中使村民產生了消極情緒,遭到變相的抵制。筆者在調研歸納的基礎上認為,村民之所以對其不滿,主要原因有三:第一,農民生活是一個“大概數”,很少有人精確計算,而填寫檔案卡需要精確核算,這增加了村民的負擔;第二,年紀偏大的老年人不識字,填表一定程度上增加了其困難,即使村委為其填寫,這檔案對他來講也成了擺設,沒有實質意義;第三,村民普遍認為檔案徒具形式,且浪費資源。概言之,文牘化的治理方式使村民糾結于計算、填表等形式中,也正是在這些形式中,村民內心的不滿逐漸增加,村治主體便成為其不滿情緒的傾瀉對象。

而對于地方政府(除村委)來講,也恰恰是這種檔案卡制度,使其扶貧工作具有了量化的可能性,于是地方政府(除村委)將其視為一項新的政績工程,從而進行所謂的“書面脫貧”、“文本脫貧”,開展“扶貧錦標賽”。夾在地方政府和村民間的村治主體卻進退維谷,一方面需要直面上級壓力,一方面又必須依照扶貧制度建檔立卡,再一方面又要忍受村民對于文牘化、形式化的不滿情緒,村委處于尷尬境地。下面結合具有代表性的案例來分析。

案例2:LGR,腿部殘疾(小時候打針落下的殘疾),年輕的時候是中學老師,后來學校整改,就被辭退了,回家種地。現在年齡大了,體力跟不上,就養一些雞賣雞蛋為生。他認為,精準扶貧走了形式,沒落到實處,不是今天被叫過去填個表,就是明天報什么數字,最后搞了個檔案袋(說著把檔案袋拿出來)。“我還是識字的,比我老的人大部分不識字,就算識字,眼睛老花也看不見,搞這些有什么用嘞?把錢都費在這東西上!我這老了,腿也殘疾,想貸款養點兒雞子,找了四五次不給貸,搞這東西倒是挺舍得。多次找村委,村委總說上面讓這么搞”,他帶著怨氣說⑤。

案例3:LMY是花村副主任,在談到他對精準扶貧政策看法時,他說,國家的初衷是好的,但是有的時候過于死板,村里的事情哪有那么講究,非要明明細細到具體,是做不到的。上面又經常下來人查,又必須做,所以做這個檔案卡很困難,資料卡上面也寫的是大概情況⑥。

以上分析得出,國家通過建檔立卡旨在實現精準幫扶、精準管理和精準監督,其初衷是增加農民福祉,但是文牘化、形式化的治理方式卻和農民生活“水土不服”,繁瑣的檔案資料使生活取向、“方便取向”、“大概”取向的農民產生了消極、不滿乃至抵抗情緒,反倒增加了他們的負擔,而國家卻不知情。與此相反,建檔立卡制卻為地方政府(除村委)提供了一套凸顯政績的新方式,即書面脫貧、文字脫貧、扶貧錦標賽。而作為扶貧第一實踐者的村委卻陷入既要按章辦事,又要承接上級壓力,還要承受來自村民的不滿情緒的“三角壓力”,于是索性應付。這樣就形成了國家盡力、農民費力、村委應付的困境格局,村治主體的權威也在這種困境格局中逐漸消失,精準扶貧也就陷入困境了。

4.權力替代

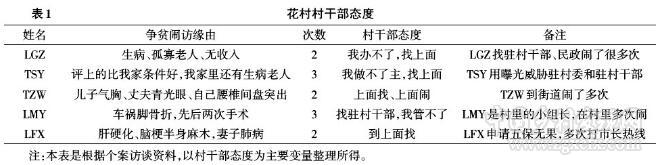

權力替代是衡量權威缺失的重要指標,本研究中所講的權力替代是指在村莊治理中,村治主體主動退出,駐村干部替代村委成為治理主體的現象。杜贊奇在調查20世紀初華北農村權力結構變化時指出,國家政權建設破壞了村莊權力所依托的“文化網絡”,營利型經紀人代替保護型經紀人,原有穩定的村莊結構遭到破壞[29]。申端鋒通過對和平鄉30年農民上訪研究認為,基層治理資源欠缺導致村民上訪、村治困境[30]。雖然二者立足點不同,但有一點是共通的,即國家權力下沉、村治主體治權弱化,換言之,國家權力在向下蔓延中,監督、限制或取代村治主體的部分權力,致使村治主體在村莊治理中更加無力。這一現象在精準扶貧中得到了充分體現。國家為了更精準、更有效實行精準扶貧,2014年制定了《建立精準扶貧工作機制實施方案》,要求建立干部駐村幫扶工作制度,即從省市區分別向貧困村派駐村幫扶工作隊⑦。根據要求,花村所在區縣下派了一個扶貧小組,扶貧隊長在該村擔任名義村委書記。駐村干部發揮了一定效果,如解決了公共項目承包問題、修建碎石路、修公廁、塘堰改造、利用閑散勞動力等問題,但是村干部將其視為上級,村中很多事務要事先和駐村干部商量、甚至要他們直接拍板兒,駐村干部部分取代了村委職能。在訪談中,能隱約感受到村干部對駐村干部的不滿,面對村民的爭貧鬧訪,村委索性“踢皮球”,將工作推給駐村干部,始終用“我做不了主”、“找干部”來回絕,從表1可以清晰地看到村干部的基本態度。

與此同時,村民也將駐村干部視為新的權威代表,許多事情繞開村委會直接找駐村干部。李寬等學者認為村民的抗爭在不斷援引國家,國家是其尋找失衡秩序的背景和襯托[31]。其實精準扶貧隊的實踐結果是增加了村民對中央的認同,而排斥了村委,更為形象地說是“國家排斥了村治主體”。但另一個層面,村民對這種新權力的認同也并不是基于價值層面的認可,而是村民尋找到了一個可以壓制村委會、為自己“主持公道”的代表,駐村干部被村民工具性地利用了。駐村干部對村委的實質代替,村民對其的工具性認可,導致了權力替代,與權力替代相伴隨的也是村委會權威的進一步喪失,精準扶貧困境重重。

概言之,吸納式治理、規模控制、建檔立卡制和權力替代都加劇村治主體權威缺失,進而導致精準扶貧在村莊實踐中無法順利開展。這些現象進一步反映出在我國政權下移的現代化制度建設中,忽略了村治主體權威的建設。為了便于治理,一方面鄉鎮政府盡可能地將村治主體吸納到體制之內,另一方面國家又沒有提供必要的正式的合法制度支持,村民和村治主體松散,村治主體地位尷尬,公共權威無法確立;與此同時,國家為了提高政策效率,涉利政策又想避開村委而直面農民,或者尋找第三者介入村治中進行監督,這看似拉近了國家和農民的關系,實則增加治理成本,使國家和社會無法順利銜接。當然,建檔立卡制和村民生活的“水土不服”也使村治主體權威進一步消散,村莊治理陷入困境。

三、精準扶貧中的權威缺失后果

公共權威的缺失成為型塑村治實踐形態的新變量,這個變量產生于國家權力向村莊蔓延而忽略村治主體公共權威建立的過程中,也產生于國家直面農村社會的努力中,但卻帶來了制度預期之外的后果,不僅精準扶貧面臨困境,也將村莊治理引入窘境。在花村,精準扶貧中權威缺失的后果便是貧民爭貧鬧訪和村民怨氣橫生。

1.貧民爭貧鬧訪

爭貧鬧訪是在精準扶貧中村莊公共權威缺失的后果之一。花村貧民通過謾罵、毆打、鬧訪等方式爭奪貧困戶資格,這部分人主要是第二次被刪除者和部分其他從未納入貧困戶名單的村民⑧。筆者這里不關心他們“為什么爭”的問題,而關心其“為什么敢爭”、“為什么敢以如此之極端方式爭”的問題。既往的研究將其納入到政治維度中考量,認為是底層利益表達的方式,從而得出農民“以氣抗爭”[32]、“以弱者身份抗爭”[33]、“依法抗爭”[34]等,但是從花村的實踐來看,村民的爭除了自利性的資源預期、不公平感之外,還有是對村治主體權威的漠視,即我怎么做,無權的村委無可奈何。更深層次而言,爭貧是村民對村治主體逐漸被吸納到行政體制的反抗,對村委變成“腿”而失去“當家人”主體地位的抗爭,換言之,是村民對建立在認同基礎上的公共權威的尋找和維護。在這種邏輯視角下,爭貧鬧訪就擺脫了功利爭奪資源的話語,而是以釋放對村委無主體的“氣”。

而采取鬧訪的方式之所以有效,是基于村民和村委之間兩種不同的邏輯,而這兩種邏輯恰恰是契合的。在花村調研,經常聽到一句話“國家的政策是好的,但到了我們村就變味兒了……不行找上面,不怕咱們還不怕上面?”在村民心中,村治主體沒有合法性,但他們相信其背后是國家,國家是公正的,是為農民做主的,當他們認為自己遭受不公平待遇時,通過“激活”國家來實現公平,這也就是李寬等所說的“村民上訪并不意味著對抗國家,而是更相信國家,希望借助國家的權威找回村莊已經失衡的秩序”[31]。對村治主體來說,迫于村民壓力所做出的妥協并不是其主要原因,而恰恰是通過村民鬧訪來使自己獲得一種“許諾權”,換言之,作為形式上并不隸屬于行政體系但實質上已經被納入到其中的村委而言,只有通過上級允許才能對村莊事物做出決策。這也在一定程度說明了村治主體成為上級操縱的空殼,也能進一步解釋在公共權威缺失下,其采取的策略性治理行為了。

2.村民怨氣橫生

村民怨氣橫生是精準扶貧中權威缺失的另一后果。筆者在花村訪談過程中,總感覺到村民有諸多不滿,充滿著怨氣,這種怨氣也不斷升級,演變成謾罵、冷眼,有的甚至當面指責村委,有的想搬離村莊。下面結合案例來說明。

案例4:“村委會爛得很,和街道官官相衛,哪在乎我們的死活……扶貧扶個鬼,都是關系,你說是不?”某村民邊說邊問身邊的副主任,副主任欲辯無詞,一臉無奈⑨。

案例5:某村民拍著桌子說:“扶貧扶個鬼,變來變去的,能不鬧嗎?會鬧的就有貧困,不會鬧得就沒有,這是扶貧?我去鬧也給我個貧困?……我之前在街道是干部,有退休工資,錢夠花,不去爭那東西,還不夠受氣……烏煙瘴氣的。”⑩

兩個案例從不同側面呈現出來村民郁結于心的怨氣,學界對“氣”有過深入探討,應星認為“氣”是中國人抗拒蔑視和侮辱,贏得尊嚴的價值呈現方式[32],陳柏峰進而指出,在倫理變遷的時代,村莊對“氣的平衡機制失效”,人們肆無忌憚地釋放氣,導致秩序失序[35]。花村村民的氣來自于規模控制導致的名單的多次變動、爭貧鬧訪者的成功,換言之,村治主體無原則、無主體性打破了村民心中的公平正義感。村民認為村委不顧村民死活,通過精準扶貧謀利,而村委認為自己盡了責任,最終在村治主體和村民之間的“氣”越積越深,惡性循環。

綜上,村治主體權威的缺失導致了貧民的爭貧鬧訪、村民的怨氣橫生,種種不良后果不僅使精準扶貧的基層實踐陷入困境,而且也使村莊治理陷入窘境。

四、結論和探討

自精準扶貧提出以后,研究者多關注其“落地”狀況,并從不同角度分析和解釋其實踐困境,本研究延續這一分析取向,所不同的是,本研究將其實踐困境放置在“國家—社會”這樣一個分析框架中加以探索,提出精準扶貧的困境是國家政權下沉過程中忽視村治主體公共權威建設的后果。

重新回到文章開頭提出的問題,即為什么花村村委認真執行精準扶貧政策,公正地確立貧困名單,卻依舊遭到村民反抗?研究認為,其主要原因在于,稅費改革后,基層政府懸浮,村治主體和村民關系松散,村治主體非正式地被吸納到行政體制之內,致使村委處于既沒有體制保障,又與村民疏遠的尷尬境地,村治主體公共權威無法確立;其次,在國家進行政策變動時(如規模控制等),作為精準扶貧第一實踐者的村委又不得不承擔政策變動所帶來的消極后果,進而使其公共權威陷入窘境;其三,國家為了實現精準幫扶、精準管理和精準監督,實行了建檔立卡等制度,但是文牘化、形式化的治理方式和“方便取向”的農民生活“水土不服”,一方面增加了農民負擔,另一方面也為地方政府(除村委)提供了凸顯政績的新方式,導致書面脫貧、文本脫貧、扶貧錦標賽;與此同時,也使村治主體陷入既要按章辦事、又要承接上級壓力,還要承受來自村民不滿情緒的三角壓力中,致使村治主體權威進一步缺失;其四,國家為了提高效率下派駐村干部直面農民,這些駐村干部在精準扶貧中替代村治主體進行短暫的村治,村民為此也將其視為新的權力,冷落和旁置村委,村治主體的權威進一步喪失。所有這些,最終導致村民激烈的爭貧鬧訪、怨氣橫生,精準扶貧無法達到預期效果。國家通過行政建設旨在提高治理效率,拉近國家和農民的距離,卻忽視了村治主體公共權威建設,使村治主體發生著從“代理人—當家人”到“代理人—當家人—理性人”,再到“代理人—理性人”的轉變,村治主體成為有名無實的空殼或謀利者,雖然村民對黨中央的認同增加了,但是卻不再認可村治主體,國家排斥了村治主體。這不僅增加了治理成本,而且也使村莊治理陷入困境。所以,重新找回村治主體的公共權威,在國家政權建設中注重村治主體公共權威的確立,是實現農村基層治理良好運行的有效途徑。

致謝:感謝李祖佩老師、狄金華老師對本文提出的富有啟發性的修改意見。

注釋:略

作者簡介:萬江紅,華中農業大學文法學院教授;孫梟雄,華中農業大學文法學院教授博士。研究方向:農村社會學、組織社會學。

基金項目:湖北省社會科學聯合會“中國調查”項目(ZGDC 201528)。

中國鄉村發現網轉自:《華中農業大學學報:社會科學版》

(掃一掃,更多精彩內容!)