【摘要】無(wú)論從整個(gè)國(guó)家的穩(wěn)定還是從解決現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的角度上看,當(dāng)代中國(guó)“善治”的主要對(duì)象就是基層社會(huì)。而村民參與和村干部監(jiān)督關(guān)系的研究,對(duì)探索基層社會(huì)的“善治”有重要價(jià)值。為此,選取了湘西蒙縣進(jìn)行實(shí)證研究,分析結(jié)果表明:村民參與雖總體上對(duì)村干部履職有促進(jìn)作用,但蒙縣的村干部監(jiān)督狀況卻并不理想,這源于村民參與的傳統(tǒng)性質(zhì)和村民自治的體制局限。為此需要為公民參與創(chuàng)造條件和實(shí)施縣域地方自治,而它們的運(yùn)行需要以公共利益的建構(gòu)以及公民參與權(quán)的保障為基礎(chǔ)——這最終將體現(xiàn)在問(wèn)責(zé)制上。因此,打造健全的問(wèn)責(zé)制及其所需的體制機(jī)制是基層社會(huì)“善治”的主要途徑。

【關(guān)鍵詞】村民參與;村干部監(jiān)督;公民參與;基層善治;問(wèn)責(zé)制

引言:中國(guó)民眾對(duì)政府的評(píng)價(jià)呈現(xiàn)出明顯的差序格局:他們對(duì)中央的評(píng)價(jià)比較高,但對(duì)地方的評(píng)價(jià)卻不高,到了基層就更低。不過(guò),由于當(dāng)今中國(guó)的體制特征,造成縣及其以下負(fù)面形象的主要責(zé)任并不在自身,而在于決定其運(yùn)行的體制機(jī)制及具體政策的地方上級(jí)。然而,按照既定職位(因此擁有相應(yīng)權(quán)力)問(wèn)其責(zé)任,才是問(wèn)責(zé)制的原本含義,頂層設(shè)計(jì)的必要性也正在于此。由此,可以引出本文的主題:當(dāng)代中國(guó)“善治”的主要對(duì)象就是基層社會(huì)。其主要原因是在老百姓看來(lái),體制機(jī)制及政策等的負(fù)面影響指向的只是基層官員,而不太可能是他們無(wú)法直接接觸的“大官”,這些“大官”也相對(duì)遠(yuǎn)離具體問(wèn)題。那么,“善治”基層社會(huì)的關(guān)鍵路徑究竟何在?本文將以村民參與和村干部履職關(guān)系為切入點(diǎn)來(lái)考察這一問(wèn)題。

在當(dāng)代中國(guó)的政治生活中,村干部雖沒(méi)有公務(wù)員的職權(quán)和待遇,但大小也是個(gè)“官”。他們是農(nóng)村社會(huì)生活的具體組織者和管理者,對(duì)農(nóng)村社會(huì)的穩(wěn)定與發(fā)展起著重要作用。也就是說(shuō),村干部“官”雖小,但是影響卻不可謂不大。十八大以來(lái),隨著反腐敗的進(jìn)行,各地村干部的違紀(jì)、違法行為頻頻曝光。這些行為嚴(yán)重?fù)p害著村莊集體利益,亦破壞著農(nóng)村的社會(huì)秩序。可以說(shuō),村官腐敗已成為當(dāng)今中國(guó)日益突出的問(wèn)題。這表明,村干部監(jiān)督工作仍有待于進(jìn)一步加強(qiáng)和創(chuàng)新。

對(duì)村干部的監(jiān)督,是監(jiān)督其履職行為,因此,對(duì)村干部監(jiān)督的研究,實(shí)際上可以明確為村干部履職影響因素的問(wèn)題。對(duì)此,學(xué)術(shù)界已有長(zhǎng)時(shí)期的研究積累。蕭公權(quán)認(rèn)為,鄉(xiāng)紳(包括當(dāng)代意義上的村干部,下同)履職主要受榮譽(yù)、名望與權(quán)威等文化因素激勵(lì)。蔡曉麗在此基礎(chǔ)上認(rèn)為,將村干部嵌入村域文化網(wǎng)絡(luò)是其盡職的關(guān)鍵。胡慶鈞則認(rèn)為,鄉(xiāng)紳履職主要受國(guó)家科層權(quán)力的驅(qū)使。該觀點(diǎn)對(duì)當(dāng)代有較大影響,以歐博文和李連江為代表的一批學(xué)者就認(rèn)為,村干部主要受國(guó)家自上而下的權(quán)力控制。在張靜看來(lái),村干部的職務(wù)行為并不由外部激勵(lì)或強(qiáng)制決定,他們主要受自身壟斷利益的驅(qū)使,他們同時(shí)還設(shè)法逃避國(guó)家監(jiān)督。孫秀林、譚秋成認(rèn)為,村干部履職受到制度因素影響,村民自治制度能夠控制村干部行為,從而促使其規(guī)范履職。實(shí)際上,孫秀林等人的觀點(diǎn)已經(jīng)涉及了基層民主的范疇。

上述村干部監(jiān)督、村民自治與基層民主等,最終都是“善治”基層社會(huì)的重要環(huán)節(jié),而現(xiàn)有研究尚多局限于鄉(xiāng)村視閾,本文希望能夠?qū)Υ擞兴黄啤P枰赋龅氖牵吧浦巍敝荒茉诜掀淠繕?biāo)的體制機(jī)制下,通過(guò)基層干部的盡職和村民對(duì)公共事務(wù)的參與才能實(shí)現(xiàn)。因此,需要弄清楚村民參與和村干部監(jiān)督各自意涵,以及兩者間的基本關(guān)系。為此,本文將選擇湘西蒙縣來(lái)對(duì)村民參與和村干部履職進(jìn)行實(shí)證研究,并在此基礎(chǔ)上探討基層社會(huì)“善治”的實(shí)現(xiàn)路徑。換言之,本文的寫(xiě)作目的并不局限于村民參與和村干部監(jiān)督及其關(guān)系分析,而是通過(guò)村民參與和村干部履職及其關(guān)系來(lái)考察基層參與所遇到的主要障礙,最終為基層社會(huì)的“善治”提供可參考的思路。

一、研究設(shè)計(jì)

本文所使用的數(shù)據(jù)源自2010年7月到2011年9月在湘西蒙縣進(jìn)行的“村民公共參與中的民主與效率”問(wèn)卷調(diào)查。按照學(xué)術(shù)研究慣例,已對(duì)研究所涉地名進(jìn)行處理。蒙縣是一個(gè)以苗族為主的少數(shù)民族聚居區(qū),苗族在該縣人口中占據(jù)的比例高達(dá)78.29%(見(jiàn)內(nèi)部資料《蒙縣簡(jiǎn)介》)。蒙縣苗族至今仍保留著趕秋節(jié)、椎牛祭等傳統(tǒng)節(jié)日,它們實(shí)際上均為盛大的公共集會(huì)。由此可見(jiàn),蒙縣苗族擁有頗為可觀的社會(huì)資本,這是促成公共事務(wù)參與的重要條件。另外,在中西部諸多村莊淪為“空心村”而致村務(wù)無(wú)人參與的情況下,蒙縣41~50歲的壯年仍有較多人留守農(nóng)村(見(jiàn)下文數(shù)據(jù))。這些人村莊公共生活經(jīng)驗(yàn)豐富,從而使該地區(qū)的村民參與保持著活躍狀態(tài)。因此,拋開(kāi)少數(shù)民族地區(qū)這一“特殊性”,蒙縣仍是觀察村民參與的良好窗口。

本次調(diào)查采用分層抽樣法,先從蒙縣隨機(jī)抽取3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),再?gòu)闹懈麟S機(jī)抽取1個(gè)村,然后,按樣本總量與3個(gè)村人口比確定各村樣本量;調(diào)查采用多階段抽樣法,于2010年7月在乾村進(jìn)行第一次(試)調(diào)查,在問(wèn)卷通過(guò)信度與效度檢驗(yàn)后,于2011年7-9月繼續(xù)其他2村的調(diào)查;在村一級(jí)用系統(tǒng)抽樣法選擇樣本戶,再用隨機(jī)抽樣法選擇18歲以上村民為調(diào)查對(duì)象。考慮到樣本總量、抽樣準(zhǔn)確性、財(cái)力、人力等方面的原因,在3個(gè)村分別發(fā)放問(wèn)卷250、150和150份,共計(jì)發(fā)放問(wèn)卷550份。回收有效問(wèn)卷469份,有效回收率為85.2%。

被訪者的基本數(shù)據(jù)如下:從年齡構(gòu)成來(lái)看,18~30歲比例為13.4%,31~40歲比例為17.3%,41~55歲比例為40.3%,56~70歲比例為29%;從文化程度來(lái)看,小學(xué)以下文化程度比例為37.5%,小學(xué)文化程度比例為28.6%,初中及以上的累積比例為33.9%;從人均純收入來(lái)看,1000元以下比例為14.9%,1000~3000元比例為45.6%,3000~5000元比例為27.5%,5000~10000元比例為11.3%,10000元以上比例為0.6%。這基本符合湘西蒙縣外出務(wù)工青年人數(shù)多、教育落后和人均收入低等特點(diǎn),因此,本次調(diào)查所抽取的樣本在蒙縣具有一定代表性。

村民參與是本研究的自變量,它是一個(gè)抽象概念,難以進(jìn)行直接測(cè)量,因此要對(duì)變量進(jìn)行數(shù)字化處理。考慮到實(shí)行村民自治后,村民會(huì)議、村委選舉、村民監(jiān)督和村民集體行動(dòng)等構(gòu)成了村民參與的主要形式,并已成為村民可觀察到的、村莊公共生活的基本組成部分。因此,本文將村民參與定義為村民通過(guò)村民會(huì)議、村民選舉、村民監(jiān)督和村民集體行動(dòng)等渠道表達(dá)意見(jiàn)來(lái)影響村委會(huì)及其成員履行職責(zé)的行為。在此基礎(chǔ)上,本文使用李克特5點(diǎn)法設(shè)計(jì)量表來(lái)對(duì)村民參與進(jìn)行測(cè)量,要求被訪者從有關(guān)本村村民參與的描述中選擇一個(gè)合適的答案,其中,1表示非常不同意,5表示非常同意。由于這種測(cè)量是建立在主觀判斷基礎(chǔ)上的,因而會(huì)存在一些測(cè)量誤差。不過(guò),由于問(wèn)題項(xiàng)均為可以觀察到的現(xiàn)象且調(diào)查對(duì)象全部了解村莊事務(wù)的18歲以上的村民,因此可以通過(guò)基于大樣本、多問(wèn)項(xiàng)的主觀判斷來(lái)近似反映該變量,從而盡可能地減少測(cè)量誤差。

村民參與情況調(diào)查設(shè)置了“村里組織開(kāi)村民集體會(huì)議的主要目的往往都是為了傳達(dá)上級(jí)指示精神”“一般情況下,村干部選舉結(jié)果是尊重多數(shù)村民意見(jiàn)的”“這年頭要把村民組織起來(lái)開(kāi)展集體活動(dòng)是很花時(shí)間的”等9個(gè)問(wèn)題。

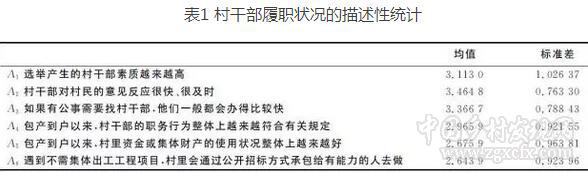

村干部履職是本文研究的因變量,也同樣采用李克特5點(diǎn)法設(shè)計(jì)量表對(duì)其進(jìn)行測(cè)量,要求被訪者對(duì)有關(guān)本村村干部履職的描述中做出判斷。其測(cè)量方法與“村民參與”相同,此處故而不再贅述。根據(jù)盧福營(yíng)、郭斌和王征兵等學(xué)者的研究,村干部履職情況應(yīng)該包括村干部素質(zhì)、聯(lián)系群眾與規(guī)范用權(quán)等內(nèi)容。因此,本文將村干部履職定義為村干部聯(lián)系群眾、規(guī)范用權(quán)的情況,以及在此過(guò)程中體現(xiàn)出來(lái)的個(gè)人素質(zhì)。對(duì)此,本文針對(duì)性地設(shè)置了“選舉產(chǎn)生的村干部素質(zhì)越來(lái)越高”“村干部對(duì)村民的意見(jiàn)反應(yīng)很快、很及時(shí)”和“包產(chǎn)到戶以來(lái),村干部的職務(wù)行為整體上越來(lái)越符合有關(guān)規(guī)定”等6個(gè)問(wèn)題(見(jiàn)表1)。

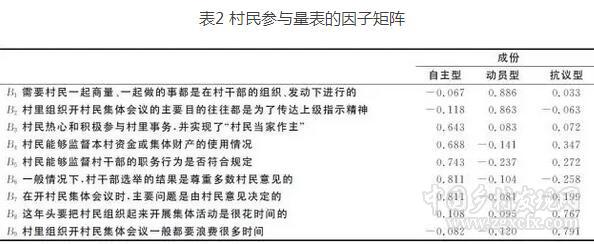

本文使用SPSS17.0來(lái)對(duì)數(shù)據(jù)的信度與效度進(jìn)行分析(也包括其他的數(shù)據(jù)分析)。信度分析表明,本研究所涉及相關(guān)變量整體的Cronbach’s Alpha值為0.82。由此可見(jiàn),問(wèn)卷整體上具有良好的信度。本文采用因子分析來(lái)對(duì)問(wèn)卷的(結(jié)構(gòu))效度進(jìn)行分析表明:9個(gè)問(wèn)項(xiàng)均具有較高的因子載荷(見(jiàn)表2),它們的方差貢獻(xiàn)率為66.332%,可見(jiàn)村民參與量表具有良好的效度。

另外,村干部履職因子分析的結(jié)果如下:共抽取出1個(gè)因子,其因子載荷都比較高,其中A1為0.821、A2為0.733、A3為0.773、A4為0.795、A5為0.800、A6為0.602(編號(hào)見(jiàn)表1),它們的方差貢獻(xiàn)率為57.385%,這表明村干部履職量表也具有較好的效度。

二、村干部履職與村民參與關(guān)系初探

我們先看村干部履職的情況。從表1可見(jiàn),蒙縣村干部的履職狀況總體一般。對(duì)此,A1和A4的均值可能最具說(shuō)服力(它們都非常接近中位數(shù)3)。另外,“聯(lián)系群眾”方面得分稍高(見(jiàn)A2和A3的均值),這表明,蒙縣的干群關(guān)系相對(duì)較好;不過(guò),村干部的規(guī)范用權(quán)方面得分就比較低了,尤其在跟財(cái)務(wù)有關(guān)系的事項(xiàng)上(見(jiàn)A5和A6的均值)。綜上可見(jiàn):蒙縣村干部的履職狀況總體一般,農(nóng)村社會(huì)既未失控,也并未實(shí)現(xiàn)“善治”;在有利可圖的時(shí)候,村干部有可能從中以權(quán)謀私。我們知道,民主提供了一種定期投票以選擇領(lǐng)導(dǎo)人的機(jī)制,在“民意”起作用的情況下,當(dāng)選者會(huì)盡可能更好地履行職責(zé)。從理論上看,村民選舉也是這樣的一種制度設(shè)計(jì)。在“連選連任”的壓力下,村干部會(huì)盡可能地良好履職以爭(zhēng)取民意;對(duì)于品行和業(yè)績(jī)都不好的村干部,村民最終還可以用選舉的方式把他“選下來(lái)”。因此,村民選舉為村干部履職提供了“最后”的監(jiān)督屏障。在“一般情況下,村干部選舉結(jié)果是尊重多數(shù)村民意見(jiàn)的”這一問(wèn)項(xiàng)中,表示不同意的村民累積比例僅為25.8%,45.2%表示同意,29%表示不一定。這表明,蒙縣的村委選舉已基本實(shí)現(xiàn)了民主選舉。

以上現(xiàn)狀描述展示了這樣一幅圖景:村民自治制度在正常運(yùn)行,村委會(huì)選舉在按照民主程序運(yùn)作,但是村干部的履職情況并未得到明顯好轉(zhuǎn)。這種情況在全國(guó)應(yīng)該具有一定普遍性。可能正是因?yàn)檫@種“普遍性”,給人們帶來(lái)了一種錯(cuò)覺(jué):村民自治與民主無(wú)關(guān),村民參與亦無(wú)力推動(dòng)村干部規(guī)范履職。

由于在現(xiàn)實(shí)中,村民參與是一系列行為的連續(xù)統(tǒng)一體。因此,上述觀點(diǎn)有可能將“參與”進(jìn)行了過(guò)度化約,從而有可能將參與和監(jiān)督之間的關(guān)系簡(jiǎn)單化了。因此,這里需要對(duì)村民參與的復(fù)雜構(gòu)成進(jìn)行分析。為了解村民參與的復(fù)雜性,本文采用主成分分析法和方差最大旋轉(zhuǎn)法,對(duì)村民參與量表進(jìn)行因子分析。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示:KOM抽樣適度測(cè)定值為0.637>0.6,Bartlett球體檢驗(yàn)的卡方近似值為1302.845,自由度df為36,顯著性水平sig=0.000<0.01,表明該量表適合進(jìn)行因子分析;一共提取了3個(gè)因子(見(jiàn)表2)。從表2中可以發(fā)現(xiàn):因子1支配了B3~B7五個(gè)問(wèn)項(xiàng),因子2支配了B1和B2兩個(gè)問(wèn)項(xiàng),因子3支配了B8和B9兩個(gè)問(wèn)項(xiàng)。根據(jù)S. R. Arnstein、董江愛(ài)等人的觀點(diǎn),可以將它們分別稱為自主型參與、動(dòng)員型參與和抗議型參與。不同類型的村民參與及其特性,有利于揭示村民自治下村民參與和村干部監(jiān)督之間關(guān)系的復(fù)雜性:(1)自主型參與是指村民積極參與村集體事務(wù),并在其中發(fā)揮積極而有建設(shè)性的作用。在這種情況下,參與是民主的,應(yīng)該能發(fā)揮監(jiān)督作用。(2)動(dòng)員型參與是指村民在村干部的倡議、動(dòng)員下參與村集體事務(wù),他們的作用類似于“橡皮圖章”。因此,動(dòng)員型參與應(yīng)該很難說(shuō)是民主的,也難以發(fā)揮監(jiān)督作用。(3)抗議型參與是指村民為了宣示自我利益,以不合作的方式涉入村集體事務(wù)。它具有一定民主意蘊(yùn)(提出不同意見(jiàn)和進(jìn)行批判的意義上的),但卻不被體制支持,其監(jiān)督能力有待檢驗(yàn)。

為了給上述觀點(diǎn)提供經(jīng)驗(yàn)支持,本文將不同的參與類型與村干部履職進(jìn)行相關(guān)性分析。在具體操作上,選擇動(dòng)員型參與和自主型參與分別同村干部履職進(jìn)行相關(guān)性分析(見(jiàn)表3、表4)。

從表3可見(jiàn),動(dòng)員型參與和村干部履職呈負(fù)相關(guān),從表4可見(jiàn),自主型參與和村干部履職呈正相關(guān)。這一對(duì)比能夠直接說(shuō)明,不同的村民參與類型和村干部存在不同的關(guān)系類型。雖然這里沒(méi)有把所有的村民參與類型都與村干部履職進(jìn)行相關(guān)性分析,但是這一分析足以說(shuō)明,村民參與和村干部履職之間存在復(fù)雜的關(guān)系。

三、村民參與對(duì)村干部履職的影響

由于相關(guān)性分析只能說(shuō)明村民參與和村干部履職之間存在相互作用,對(duì)它們因果關(guān)系的分析不透徹。因此,還需要做進(jìn)一步分析,以判明村民參與對(duì)村干部履職的作用方向和程度。為此,本文引入多元線性回歸分析。由于前文在對(duì)村民參與和村干部履職量表進(jìn)行因子分析時(shí)已經(jīng)分別生成了自主型、動(dòng)員型、抗議型參與和村干部履職4個(gè)變量的標(biāo)準(zhǔn)化值。因此,下文將以村干部履職為因變量,以自主型、動(dòng)員型與抗議型參與為自變量進(jìn)行多元回歸分析。

從表5中可以看出,回歸模型的確定系數(shù)為0.584,即該模型可以解釋村干部履職的58.4%,表明村民參與對(duì)村干部履職有重要影響。同時(shí),模型在0.01的水平上是顯著的。在以0.05的顯著水平為標(biāo)準(zhǔn)的情況下,村民參與的3個(gè)因子均進(jìn)入了回歸模型。從非標(biāo)準(zhǔn)化系數(shù)B來(lái)看,自主型和抗議型參與對(duì)村干部履職有積極影響,動(dòng)員型參與對(duì)村干部履職有負(fù)面影響。從標(biāo)準(zhǔn)化系數(shù)Beta來(lái)看,自主型參與對(duì)村干部履職的影響最強(qiáng),動(dòng)員型次之,抗議型又次之。以下將對(duì)這些情況進(jìn)行分析說(shuō)明:自主型參與對(duì)村干部履職有積極影響,這應(yīng)該比較容易理解。其主要原因在于:(1)村民積極參與選舉,能夠選出素質(zhì)更高的村干部,從而為村干部良好履職打下基礎(chǔ);(2)村民積極參與村集體事務(wù)決策,能提高決策質(zhì)量,有利于提高村干部工作有效性;(3)由于村民積極參與村莊集體事務(wù),村干部面臨更大的監(jiān)督壓力,從而不敢違規(guī)或做出違法行為。

抗議型參與的情況比較特殊。一般而言,抗議是一種劇烈的參與行為,常見(jiàn)的抗議行為有游行、示威等。但在中國(guó)農(nóng)村,抗議型參與有其獨(dú)特的邏輯。“面子”是傳統(tǒng)中國(guó)農(nóng)村政治生活中至關(guān)重要的權(quán)威結(jié)構(gòu)。公開(kāi)的辯論、批評(píng)被認(rèn)為有傷“面子”,更不用說(shuō)游行、示威等更劇烈的抗議性活動(dòng)。為了避免有傷面子,對(duì)于村干部的不當(dāng)行為,村民或許會(huì)選擇集體沉默、冷漠與拖延時(shí)間等方式,以此向村干部施壓。用斯科特的概念來(lái)說(shuō),這實(shí)際上是一種“弱者的武器”。這就大抵可以解釋,在蒙縣村干部履職狀況不佳的情況下,為何其“干群關(guān)系”還相對(duì)較好。但是,這種邏輯在傳統(tǒng)走向衰落的背景下,已經(jīng)很難給村干部帶來(lái)足夠大的壓力,所以這種施壓行為相對(duì)不易見(jiàn)效。因此,在村民參與的三種類型中,它對(duì)村干部履職的影響最小。

動(dòng)員型參與對(duì)村干部履職有負(fù)面影響。就是說(shuō),被動(dòng)型參與會(huì)降低村干部履職的質(zhì)量。其主要原因可能在于:(1)在村民的被動(dòng)參與中,村民的個(gè)人偏好并沒(méi)有得到有效釋放,從而不利于協(xié)商基礎(chǔ)上集體偏好的形成。在這種情況下,決策結(jié)果不太可能有利于集體利益的優(yōu)化。在此條件約束下,作為村莊事務(wù)的管理者與執(zhí)行者,村干部的行為就不太可能得到好的結(jié)果。這在客觀上造成了他們不良履職。(2)因?yàn)榇迕窳?xí)慣于“服從”,所以,他們沒(méi)能夠監(jiān)督村干部。在此情況下,村干部可能會(huì)產(chǎn)生懈怠,從而沒(méi)有很好地履行職務(wù);更壞的情況是,監(jiān)督缺失會(huì)誘導(dǎo)村干部以權(quán)謀私。

總體來(lái)說(shuō),村民參與對(duì)村干部履職的積極影響是主要的。雖然動(dòng)員型參與會(huì)對(duì)村干部履職產(chǎn)生負(fù)面影響,但是它的影響并不是最主要的。對(duì)村干部履職影響最大的是自主型參與,并且它對(duì)村干部履職的影響是正面和積極的。這是決定村民參與和村干部履職因果屬性的關(guān)鍵所在。另外,抗議型參與也對(duì)村干部履職有促進(jìn)作用。因此,村民參與總體上能夠促進(jìn)村干部履職,亦即,它具有村干部監(jiān)督的功能。

四、村民參與的局限與超越

按照“皇權(quán)不下縣”的說(shuō)法,鄉(xiāng)紳的權(quán)威源自熟人社會(huì)中個(gè)人聲望的累積,在這種條件下,他們會(huì)“自然”地勤勉奉公。因此,對(duì)其監(jiān)督也就顯得多余。從根本而言,明文的監(jiān)督在熟人社會(huì)中是沒(méi)有必要的。因?yàn)槭烊松鐣?huì)中信息通暢度極高,很多事情都逃不過(guò)鄉(xiāng)鄰的耳目,不當(dāng)履職是得不償失的事。值得注意的是,伴隨著中國(guó)政治現(xiàn)代化進(jìn)程的一個(gè)重要現(xiàn)象是鄉(xiāng)村權(quán)力的科層化。這使得鄉(xiāng)村權(quán)威的來(lái)源脫離了熟人社會(huì),在這種情況下,鄉(xiāng)紳履職很大程度上取決于國(guó)家權(quán)力的控制。當(dāng)代的村民自治也試圖以國(guó)家權(quán)威嵌入鄉(xiāng)村社會(huì),這同樣使得村級(jí)權(quán)力脫離了熟人社會(huì)的母體。這是村干部監(jiān)督問(wèn)題的歷史情境,也是理解村民參與的重要鎖鑰。

村民參與本質(zhì)上是存在于一定鄉(xiāng)村社區(qū)中,依據(jù)約定俗成規(guī)則而運(yùn)作的政治行為。就中國(guó)的情況來(lái)看,它具有較重的傳統(tǒng)色彩,亦依賴于熟人社會(huì)。在擁有一定“治權(quán)”、狹小面積和穩(wěn)定傳統(tǒng)的鄉(xiāng)村地區(qū),村民參與實(shí)際上是一個(gè)“內(nèi)生-自發(fā)”的過(guò)程。它不斷進(jìn)行著鄉(xiāng)村權(quán)威的“生產(chǎn)-再生產(chǎn)”的循環(huán),權(quán)威的再生產(chǎn)實(shí)際也就是權(quán)力監(jiān)督的過(guò)程,這就保持了村民參與和村干部履職之間的動(dòng)態(tài)平衡。

然而,在中國(guó)當(dāng)代的鄉(xiāng)村治理體制中,村委會(huì)實(shí)際上并不享有“治權(quán)”(收歸政府),它并不是一個(gè)自主性的組織;權(quán)威生產(chǎn)機(jī)制也由傳統(tǒng)下的眾望所歸轉(zhuǎn)向法律規(guī)定下的民主投票;中國(guó)農(nóng)村中熟人社會(huì)的范圍已經(jīng)急劇減小,它僅存在于自然村層面,到行政村已經(jīng)變成半熟人社會(huì),到鄉(xiāng)鎮(zhèn)已然是陌生人社會(huì)。這些因素破壞了村民參與的原生條件,從而限制了村民參與的場(chǎng)域,并最終限制其作用發(fā)揮。抗議型參與監(jiān)督能力的微弱已能說(shuō)明這一問(wèn)題。此外,蒙縣的調(diào)查還能為此提供更為重要的證據(jù):(1)民主選舉已經(jīng)基本得到落實(shí),村民參與對(duì)村干部履職亦有促進(jìn)作用。(2)盡管如此,村民參與在現(xiàn)有體制的諸多領(lǐng)域中已經(jīng)隱沒(méi)。從表6中可見(jiàn),除了村委選舉外,自主型參與得分總體不高,村民很難監(jiān)督村干部(均值為2.6802),更難以監(jiān)督本村資金和集體財(cái)產(chǎn)的使用情況(均值為2.4648),要真正“自治”還很難(均值為2.6077)。雖然“村民決定主要問(wèn)題”在得分上略過(guò)中位數(shù)3(均值為3.064),但進(jìn)一步分析便可發(fā)現(xiàn),有累計(jì)26.9%的人表示不同意,39.1%的人表示不一定,有累計(jì)34%的人表示同意,其中“模糊派”比重最大。因此,村民并不能真正決定村莊重要事務(wù)。(3)因?yàn)榇迕駞⑴c在體制中的諸多隱沒(méi),蒙縣的村干部監(jiān)督做得并不好。

上述的環(huán)境變化實(shí)際上均為現(xiàn)代化的體現(xiàn),而由有機(jī)團(tuán)契到機(jī)械聯(lián)結(jié)、由身份到契約等現(xiàn)代化的基本走向并不會(huì)改變。因此,村民參與難以適應(yīng)現(xiàn)代社會(huì),這是其歷史局限性。因此,對(duì)處在轉(zhuǎn)型期的中國(guó)來(lái)說(shuō),村民自治需要在村民參與基礎(chǔ)上發(fā)展出新型的政治參與即公民參與。村民參與和公民參與均屬于政治參與的范疇,因此,兩者均擁有政治參與的一般功能。但是,兩者也有著諸多差別,顯而易見(jiàn)的是,這兩種政治行為的主體及其依附的共同體存在差別。前者為“公民-國(guó)家”,后者為“村民-村莊”。按照孟德拉斯的觀點(diǎn),村民-村莊是前現(xiàn)代的事物,終將消亡于現(xiàn)代工業(yè)社會(huì)。用中國(guó)的話說(shuō),它們均屬于傳統(tǒng)的范疇。然而,我們現(xiàn)在所討論的公民概念實(shí)際上始于法國(guó)大革命,而與雅典的“公民”無(wú)直接關(guān)聯(lián),它是現(xiàn)代社會(huì)的產(chǎn)物。還有,民族國(guó)家也完全是現(xiàn)代之物。因此,公民參與完全是現(xiàn)代化的產(chǎn)物。

在本文主旨上更為重要的是,由于上述一些原因(鄉(xiāng)村治理體制、村莊社會(huì)的傳統(tǒng)性質(zhì)等),公民參與的產(chǎn)生和發(fā)展將受到極大限制。其中,最重要的就是缺乏具備相對(duì)獨(dú)立性的社會(huì)組織(這里簡(jiǎn)稱NGO)。我們知道,現(xiàn)代社會(huì)中的公民參與之所以可能并強(qiáng)有力地影響公共事務(wù),主要原因在于基于公民權(quán)利的意見(jiàn)表達(dá)和NGO對(duì)公共事務(wù)的參與。在此情況下,可以實(shí)現(xiàn)問(wèn)責(zé)從而促使公職人員更好地履職;還可以系統(tǒng)整合民意并有序反映到政策議題上;還能在有關(guān)公共問(wèn)題的討論中擴(kuò)散公益精神和強(qiáng)化公民教育等。但在村民自治中很難實(shí)現(xiàn)這些,這是村民自治難以克服的局限性。也就是說(shuō),村民自治并不能作為中國(guó)民主進(jìn)程的主要方向和模型,不能超出其局限性或適用范圍來(lái)過(guò)分?jǐn)U大其意義。實(shí)際上,村民參與可以扮演與現(xiàn)代社會(huì)中“社區(qū)參與”類似的角色。一方面,它屬于志愿、自治的“草根民主”范疇;另一方面,它又可以成為公民參與的基本細(xì)胞之一,自然村等原生紐帶可以為公民參與提供雖然有限但仍有其價(jià)值的部分組織基礎(chǔ)。

五、結(jié)語(yǔ)

“民主監(jiān)督”是《中華人民共和國(guó)村民委員會(huì)組織法》(下文簡(jiǎn)稱《村組法》)中的基本內(nèi)容,村民參與也能夠?qū)Υ甯刹柯穆毱鸬椒e極推動(dòng)作用。還有,一些地方的村委會(huì)與村支部的主要負(fù)責(zé)人不得兼職的規(guī)定意味著,兩者之間可互相監(jiān)督、牽制,即至少在村民自治制度層面上可以防止權(quán)力壟斷和濫用(當(dāng)然,也有一些地方由于村委會(huì)難以有效履職而實(shí)行兼職),這也是村民自治所具有的另一種重要意義。但是,頻發(fā)的村官腐敗表明《村組法》并沒(méi)有達(dá)到所期許的目標(biāo),村民參與本來(lái)具有的功能也沒(méi)有實(shí)現(xiàn)。其原因究竟何在?

從根上說(shuō),村民參與的當(dāng)代遭遇是由現(xiàn)代化導(dǎo)致的。但從現(xiàn)實(shí)的角度上看,還有如下重要原因,如《村組法》并不賦予村委會(huì)自主地位,它還改變了鄉(xiāng)村原有的權(quán)威生產(chǎn)方式,也不再以自然村為組織鏈條,這些破壞了村民參與機(jī)制,使參與所具有的監(jiān)督等基本功能都難以得到有效發(fā)揮。

村民自治的定性僅僅是作為基層生活政治的自主決策與自主管理。即便如此,從上述實(shí)證分析中我們也可以做出如下推斷:最理想的參與是自主型的,而動(dòng)員型參與幾乎不太可能發(fā)揮參與所固有的各項(xiàng)功能。實(shí)際上,以從上而下的方式被動(dòng)員起來(lái)的“參與”難以具備參與的性質(zhì)。自主意味著人格上的獨(dú)立和基本權(quán)利的法律保障,由此才能真正實(shí)現(xiàn)參與及其功能。因此,如果將村民自治當(dāng)作為了推行基層民主的實(shí)驗(yàn),那么必須從村民自治的局限性中提取合乎邏輯以及與中國(guó)實(shí)際情況相關(guān)的“養(yǎng)分”。

如上所述,由于村民參與存在諸多不足,基層民主的發(fā)展需主要依靠公民參與。公民參與的內(nèi)在機(jī)制與村民參與存在顯著差異,它主要依賴?yán)媛?lián)結(jié)、(正式)組織紐帶、制度與法律保障等機(jī)制運(yùn)作。當(dāng)前的村民自治與狹小區(qū)域、熟人關(guān)系與累積慣例等緊密相關(guān),這對(duì)上述機(jī)制構(gòu)成較強(qiáng)排斥。因此,需要?jiǎng)?chuàng)新鄉(xiāng)村治理體制以建構(gòu)和激活公民參與的內(nèi)在機(jī)制。根據(jù)中國(guó)的歷史與現(xiàn)實(shí)國(guó)情,可以考慮實(shí)行縣域地方自治。縣域地方自治,即在縣及以下實(shí)施地方自治。具體而言,在縣一級(jí),國(guó)家通過(guò)法律賦予縣級(jí)政府轄區(qū)事務(wù)自主管理權(quán),并實(shí)行縣長(zhǎng)以及常任制的縣人大代表直選;縣以下集鎮(zhèn)、村莊則實(shí)行社區(qū)自治。在縣域地方政治中,由于地域規(guī)模適宜,孕育了競(jìng)爭(zhēng)性的多元利益,各種縣域范圍內(nèi)的公民組織因此得以產(chǎn)生。公民參與的內(nèi)在機(jī)制也因此得以建構(gòu)和激發(fā)。至于村民參與,由于地方自治體制的保障,村民能夠自主選擇參與的范圍、渠道和方式等,村民參與機(jī)制也會(huì)因此得到激發(fā)。

實(shí)施縣域地方自治意味著責(zé)任政治成為可能。在縣域自治之中,(民選)干部需要對(duì)選民負(fù)責(zé),他們將通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性選舉走上崗位;由于干部們享有實(shí)際的“治權(quán)”,會(huì)直接影響當(dāng)?shù)馗l恚麄兊男袨閷涫芄耜P(guān)注;由于公民廣泛參與公共事務(wù),且得到有效組織,干部們受到的監(jiān)督是直接而強(qiáng)大的。在地方自治體制中,基層干部(包括村干部)履職行為將受到有效監(jiān)督,這為責(zé)任政治的實(shí)現(xiàn)提供了可能。

實(shí)際上,在前面討論過(guò)的村民自治、公民參與、基層民主、干部監(jiān)督等問(wèn)題上存在兩個(gè)非常重要的關(guān)鍵支點(diǎn),那就是具體而實(shí)在的公共利益和無(wú)差別的公民參與,這兩個(gè)支點(diǎn)能夠最終促成實(shí)質(zhì)性與常態(tài)化的干部問(wèn)責(zé)。換言之,具體的公共利益是縣域及其以下問(wèn)責(zé)制的核心內(nèi)容,而切實(shí)的公民參與權(quán)則是基層問(wèn)責(zé)制成功運(yùn)行的有力保障。這種問(wèn)責(zé)制的成功意味著我國(guó)基層政府將打破官僚制“對(duì)上負(fù)責(zé)”的常規(guī)問(wèn)責(zé)范式并轉(zhuǎn)向“對(duì)民負(fù)責(zé)”。

在公共問(wèn)題上,公職人員必須承擔(dān)與自己行為后果相關(guān)的責(zé)任。反過(guò)來(lái)說(shuō),不負(fù)責(zé)任不僅說(shuō)明他沒(méi)有履行職責(zé),甚至還意味著他可能會(huì)采用不當(dāng)手段來(lái)“平息”不負(fù)責(zé)任的負(fù)面影響。因此,不負(fù)責(zé)任不僅會(huì)在客觀上體現(xiàn)為公職人員的能力不佳,而且還會(huì)帶來(lái)其他更多的社會(huì)問(wèn)題。因此,從“善治”的角度上看,打造健全的問(wèn)責(zé)制及其所需的體制機(jī)制應(yīng)是“善治”基層的主要途徑。

參考文獻(xiàn)和注釋:略

作者簡(jiǎn)介:金東日,南開(kāi)大學(xué)周恩來(lái)政府管理學(xué)院教授;石紹成,南開(kāi)大學(xué)周恩來(lái)政府管理學(xué)院博士研究生

中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:《西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)報(bào)》(社會(huì)科學(xué)版)2017年第2期

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)