莊稼一枝花,全靠肥當家。化肥和農藥是現代農業的標志之一,它保障了人類糧食的產量與品質,但其過度使用也帶來了一系列生態環境問題。在中國, 這一問題尤其嚴峻。來自浙江大學的一支跨學科團隊最新研究發現:農業經營規模是影響農用化學品施用量的重要因素。適度擴大農業經營規模,能有效幫助耕地減“肥”。

相關論文“Policy Distortions, Farm Size, and the Overuse of Agricultural Chemicals in China”在線發表于6月18日的PNAS雜志(《美國科學院院刊》。論文審稿人,美國密歇根州立大學杰出教授、植物土壤和微生物科學系G. Philip Robertson博士認為:這項研究為中國農業的可持續發展提供了重要的洞見,并進行了嚴謹而令人信服的實證檢驗。

浙江大學的吳意云副研究員和復旦大學的奚錫燦博士為論文的共同第一作者,浙江大學的谷保靜研究員和斯坦福大學的Peter Vitousek教授為論文的共同通訊作者。這項研究由浙江大學牽頭,聯合復旦大學、武漢大學、斯坦福大學與墨爾本大學等團隊共同完成。

治污之困:技術很豐滿,現實很“骨感”

我國每年使用化肥6000萬噸,農藥180萬噸——全球1/3的農用化學品消耗在9%的耕地上,單位面積施用量遠超全球平均水平,也成為農業面源污染的主要來源。上世紀90年代開始,我國太湖、滇池、洱海等多地發生藍藻爆發等環境災害,引發了人們對于農業面源污染問題的警醒與重視。

“施下去的肥作物只利用了不到一半”,生態環境專業背景的谷保靜研究員說,“其余部分則主要進入水體和大氣,對環境造成嚴重污染。”自上世紀90年代起,中國投入大量人力物力治理環境,包括水專項在內的科技專項、示范工程等陸續實施,但收效緩慢。在實驗室或示范工程中行之有效的治污控污手段,遇到了“落不了地”的尷尬。

3年前,吳意云和谷保靜共同關注到了這一困境,吳意云的學科背景是產業經濟學,她最關心的是:“為什么農戶不愿意把化肥量降下來?”谷保靜認為這個問題很有意義:“治污最根本的是源頭控制,特別是面源污染,農戶的施肥量降不下來,后端再怎么攔截都收效甚微”。

浙江大學社會科學研究基礎平臺是學校近年來興建的一個學術交叉平臺,鼓勵不同學科背景的學者圍繞國家和地區經濟社會發展的重大問題展開協作研究。關于耕地減“肥”的話題,兩位老師熱烈討論著,關注點已從治污技術拓展到了治理政策,從純粹的生態學視角延展到更為復雜的社會科學體系。

吳意云說,農民施用化肥本質上是一種經濟行為,“從經濟學視角看,施肥量是農民個體理性決策的結果”吳意云說,“那么到底是什么因素在影響著農戶的決策行為?我們需要獲取大規模微觀數據來支撐我們的研究。”

規模增加了,化肥用少了

浙江大學正在建設的中國農村家庭調查數據庫,為這一研究提供了具有全國代表性的基礎數據支撐。該數據庫每兩年組織一次全國農村家庭入戶調查,全面記錄我國農村社會、經濟、政治、文化、資源環境等多個維度的發展情況,能夠助力學者從因果關系上解釋和預測中國農村社會的發展變化。

課題組調取了數據庫中2萬余戶農村家庭數據,有了重大發現:控制其他因素以后,農業經營規模是影響中國農場農用化學品使用強度的強有力因素。根據統計分析結果,戶均耕地面積每增加1%,每公頃化肥和農藥施用量分別下降0.3%和0.5%。通過與復旦大學、武漢大學、斯坦福大學與墨爾本大學的合作,課題組將視野擴展到20世紀60年代至今的74個國家農地規模與農用化學品施用強度的變化趨勢,發現研究結論具有高度的普遍性。

“如果把農戶按照耕地面積分組,我們會發現中國耕地規模最大組別的施肥量與歐美是接近的,和正常施用強度是匹配的。”吳意云說。中國農業的化肥過度施用現象,主要集中在經營規模較小的農戶。

為什么小農戶施用更多?

經濟學理論能夠幫助我們理解背后的原因。農業生產與工業一樣,存在“規模經濟效應”,理解這一現象需要用到經濟學的固定成本和可變成本的概念。谷保靜說,農業生產中農用機械、灌溉設施和相關技術上的投入,有很大一部分是所謂的固定成本,它們不隨經營規模增加而變化。因此,每單位土地上的平均成本會隨規模增加而減少。當農業經營規模較小時,農民在計算相關的成本和收益后,會發現投入固定成本較大的項目是不劃算的。

當前,關于控制農業面源污染的主流做法是研發技術、培訓農民、知識“下鄉”等知識傳遞路線。而事實上,農場規模成為限制這些新技術、新知識廣泛采用的一大影響因素。

“打個比方,如果實施一項環境友好的新技術能提高農產品產量10%,按照中國農村戶均耕地面積6-8畝算,一畝地一年平均毛收入在1000元左右,新技術可能使農戶總收入增加600-800元,刨除額外增加的成本后所剩無幾,你會不會在意?”谷保靜說。如果農業經營規模大,10%的提升才會對農民產生吸引力。“在經營規模較小的情況下,‘拒絕’新知識、新技術對農戶個人來講是自然的理性行為,因為學習新技術可能妨礙他外出打短工獲取更高的非農業性收入。而對社會總體來講,這又是不利于環境可持續發展的。”吳意云說。

詳細的家庭數據進一步解釋了我國小規模農戶化肥過施的現象。中國農民的兼業現象非常普遍,很多青壯年大部分時間在城鎮工作,一年中只有短暫幾天返回農村從事勞動生產。“這一方面讓其沒有時間和精力投入到技術的改進,另一方面,有的農戶就采取一次施肥管半年的方法,偏離技術最優的施肥情況非常普遍。”吳意云說。谷保靜在河南調研時了解到,農民每年在家經營農地的時間平均是4.7天,其余的時間就到城鎮跑出租車。“他們用的是‘一炮轟’施肥法,為了節省勞動力,一次性多施點肥,其余時間就不管了。把省下來的勞動時間投入到更賺錢的城市營生中。”

適度增加農業經營規模,污染減半收入翻倍

農業經營規模限制了技術更新,那又是什么限制了我國的農業經營規模?在歐美發達國家,農業經營規模隨著經濟發展水平的提高而上升,工業與農業相互支撐共同壯大:農業勞動生產率的提高解放了農村勞動力,為工業發展提供了充足的人力資源。而在中國,經過近幾十年的快速發展,我國的經濟水平明顯提高了,但是戶均耕地面積卻沒有發生顯著變化。

“如果我國的農地經營規模能夠像歐美國家那樣在市場機制調節下隨著經濟社會的發展而逐步擴大,那么我們的化肥和農藥施用量會分別降低1/3和50%,化肥的流失量會降低50%以上,而糧食產量幾乎不發生變化,農民的收入也會增加一倍。”谷保靜說。

圖:農地規模變化的潛在效應

戶均18畝是目前的均衡點

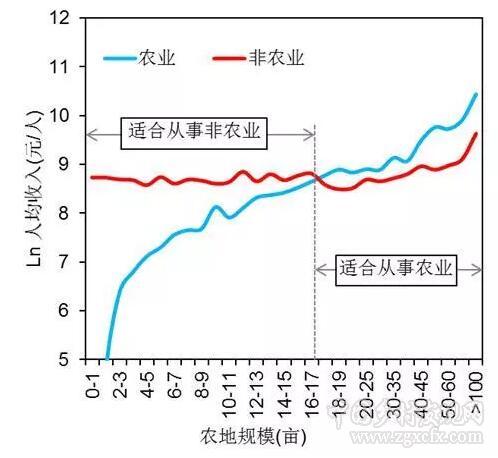

那么到底多大的農業經營規模是適度的呢?實際上,適度的農業經營規模會隨經濟社會發展以及技術革新,特別是非農部門的發展而變化。隨著農地規模的增加,農民獲得的農業經營收入會相應增加,而適度規模取決于農業收入與農民進城打工預期獲得的非農業收入的比較。“農民進城打工的預期收入曲線和經營農業的收入曲線存在相交點,當農地規模超過相交點,勞動力從事農業生產比進城打工更賺錢,從而有激勵留在農業生產領域。“當前,這個臨界點是18畝左右,換句話說,小于18畝實際上是低效的,這些人進城打工可以獲得更高的預期收入。”但是這個臨界點會隨著我國的經濟發展而持續變大,直至達到新的均衡點。

圖:農地規模的均衡點(2015年數據)

潛在政策調整的方向

“目前我國農村的戶均耕地面積是6-8畝。”谷保靜說,這一數據遠遠低于歐美發達國家,也低于同等發展水平的國家。我國的小規模農業經營模式源于上世紀的農村聯產承包責任制。隨著經濟社會發展和城市化進程加速,尚未完善的農地流轉制度和社會保障制度限制了農業經營規模的擴大。“我國正在進行的農村土地確權,是完善農地流轉制度的第一步。”吳意云說,要想擴大戶均農地規模,“一方面要從法律制度層面去完善農地流轉的相關政策;另一方面,還要在城市化的進程中進一步完善戶籍制度和社保制度改革,讓城市化更通暢,土地流轉更順暢。以消解移民和土地政策的抑制作用。”

“這項研究啟發我們,如果有更為完備的農地流轉市場,更完備的社會保障機制,小規模農戶占主導的現象將得到改善。”吳意云認為,我國近年來逐步推進的農業適度規模經營、戶籍制度改革,將在一定程度上促進耕地減“肥”。“這是一個非常關鍵的動因,從我們的研究看,只有耕地面積起來了,農戶才會真正有意愿去接納新技術。”谷保靜說。

“目前我國實施的農地流轉政策和城市化政策,都不是直接為降低農業化學品的施用而設計的,但我們認為它們客觀上將為農地減“肥”產生顯著的積極影響。”谷保靜說,“這與農業部正在推行的農藥、化肥兩個‘零增長’計劃有機結合起來,能讓耕地真正實現減‘肥’。”

對發展中國家的啟示

土地過“肥”的問題,中國不是孤例。在埃及、印度和南美一些在相對落后和處于轉型期的發展中國家,部分國家地區的化肥施用量甚至超過了中國。“非洲雖然現在化肥欠缺,但是隨著其經濟社會發展水平的提高,未來化肥可得性會持續改善,非洲會不會走中國的老路,從化肥施用不足走向化肥施用過量?”在一次斯坦福大學舉辦的國際會議上,谷保靜向英國科學院院士、國際知名農業生態學家Gordon Conway教授提問,院士搖了搖頭:“我們目前還不確定。”

現在,谷保靜可以帶著他的研究論文再和Gordon Conway去探討他們的研究發現,因為這一發現對中國之外的其余發展中國家也同樣適用:要想為耕地減“肥”,通過相應的政策配套來逐步擴大農地規模,或許是一條行之有效的方法,這將為后發轉型國家提供避免從化肥施用不足走向化肥施用過量的發展經驗。

中國鄉村發現網轉自:求是風采 微信公眾號

(掃一掃,更多精彩內容!)