編者按:在最近的抗疫新聞中,“基層治理”前所未有地受到社會(huì)關(guān)注。回顧七十年來的治理變遷,作者一反國(guó)家學(xué)派和社會(huì)學(xué)派的固有立場(chǎng)觀點(diǎn),聚焦于治理結(jié)構(gòu)中主體的互動(dòng)與變遷內(nèi)因,申明了基層治理邏輯回歸的重要性。借助史料數(shù)據(jù)將歷史進(jìn)程分期,區(qū)分其治理目標(biāo)、主體、策略與結(jié)構(gòu)特征,并基于對(duì)變遷的梳理對(duì)“基層因素”進(jìn)行深入探討。文章總體呈現(xiàn)鮮明的制度梳理特色,體系完整,線索明晰,對(duì)于基層治理研究入門者有所助益。

一、引言

新中國(guó)成立以來,國(guó)家建設(shè)在政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等領(lǐng)域同步展開,成果豐碩。基層治理既是國(guó)家政權(quán)建設(shè)的一部分,又是國(guó)家治理能力的體現(xiàn),最能反映新中國(guó)成立以來我國(guó)政治、社會(huì)建設(shè)的成就及社會(huì)變遷的總體趨勢(shì)。然而,已有研究大多數(shù)在“國(guó)家-社會(huì)”關(guān)系的宏觀框架下理解基層治理。“基層治理”是屬于“國(guó)家治理”還是“社會(huì)治理”議題是這一研究領(lǐng)域的根本分歧,大多數(shù)研究者將基層治理體制變遷的動(dòng)力概述為外生的國(guó)家效應(yīng)或社會(huì)效應(yīng)( 顧昕、王旭,2005; O’ Brien& Li,2006; Shue,1988; Sott,1985) ,但“基層治理”具有基層情境性。對(duì)于基層治理變遷的解釋,仍然要回到基層的地方情境中去。基層治理本質(zhì)上指的是以基層黨委和政府為主導(dǎo)的國(guó)家政權(quán)力量和以行政區(qū)劃為地理界限的社會(huì)力量之間以特定的方式,如命令、控制、協(xié)商、合作、監(jiān)管,管理和調(diào)動(dòng)地方資源,并形成地方公共秩序的過程(楊弘, 2018) 。它是一整套公共行動(dòng)、公共資源提供和公共安排的制度化過程,包含治理主體和治理策略兩個(gè)重要面向,是一個(gè)多主體互動(dòng)的行動(dòng)網(wǎng)絡(luò)。換言之,基層社會(huì)治理的問題本質(zhì)上仍是在國(guó)家基層政權(quán)的主導(dǎo)下,依靠不同的組織力量,如社會(huì)組織、半官僚組織乃至市場(chǎng)組織,以及治理策略( 如社會(huì)動(dòng)員、行政吸納、項(xiàng)目發(fā)包等) ,在不同參與主體之間,建立授權(quán)或分權(quán)的協(xié)作關(guān)系,與社會(huì)合作建立地方秩序的過程。治理主體之間協(xié)作關(guān)系的結(jié)構(gòu)化運(yùn)作就形成了基層治理體制( governance regime) 。

因此,本文試圖回到治理的“基層邏輯”,強(qiáng)調(diào)基層治理中多主體互動(dòng)的社會(huì)情境;從治理結(jié)構(gòu)的變化入手,聚焦治理主體之間的協(xié)作關(guān)系,理解基層治理體制的變遷。基于此,本文旨在回答以下兩個(gè)問題:第一,隨著國(guó)家治理目標(biāo)的轉(zhuǎn)變,基層治理的依靠組織和組織之間的協(xié)作方式發(fā)生了何種改變,進(jìn)而形塑了治理結(jié)構(gòu)的樣貌? 第二,除了外生的影響變量外,基層社會(huì)治理體制變遷的內(nèi)部動(dòng)力是什么?

二、回到“基層”邏輯:治理結(jié)構(gòu)視角下的基層治理變遷

基層社會(huì)的秩序如何形成和改變,是政治學(xué)和社會(huì)學(xué)共同關(guān)注的重要問題。已有研究多從“國(guó)家-社會(huì)”關(guān)系的宏觀角度,強(qiáng)調(diào)國(guó)家或社會(huì)的外生因素影響,卻忽視了“基層治理”的地方情境和技術(shù)特性。

其中,站在社會(huì)視角的一方大多數(shù)強(qiáng)調(diào)基層社會(huì)秩序形成的社會(huì)動(dòng)因(徐湘林,2010; O’ Brien&Li,2006; Sott,1985) 。新中國(guó)成立以前的基層社會(huì),通常被認(rèn)為是“皇權(quán)不下縣,縣下唯鄉(xiāng)紳”的治理格局(巴根,1996) 。也就是說,由于帝國(guó)主義的擴(kuò)張和明清時(shí)期的政治經(jīng)濟(jì)變化,國(guó)家的基層政權(quán)無力延伸到基層,留下了地方鄉(xiāng)治的空間。地方社會(huì)中并立的不同權(quán)威,也使得地方的社會(huì)秩序沒有形成大一統(tǒng)的全國(guó)性格局。明清時(shí)期的國(guó)家政權(quán)只能通過與地方性權(quán)威的“代表形象”或“代表機(jī)構(gòu)”相互妥協(xié)來制定社會(huì)規(guī)則。例如,杜贊奇曾強(qiáng)調(diào)“關(guān)帝”形象形成的國(guó)家影響。科大衛(wèi)描述的媽祖與洪圣廟被皇權(quán)冊(cè)封的過程,以及地方宗族勢(shì)力與皇權(quán)之間的博弈過程,都展示了兩種權(quán)威的互構(gòu)(杜贊奇,1996; Faure,2007)。改革開放之后也是如此,有研究者指出,國(guó)家權(quán)力因外部經(jīng)濟(jì)政治原因受限,社會(huì)就自我生長(zhǎng)起來。社會(huì)具有各種各樣規(guī)避國(guó)家秩序的手段,地方秩序是基層社會(huì)對(duì)國(guó)家規(guī)則的修改或抗?fàn)?張靜,2000;陳益元,2009;榮敬本、崔之元, 1998; O’ Brien&Li,2006; Sott,1985) 。這種視角認(rèn)為社會(huì)是地方秩序的主要行動(dòng)者,它將國(guó)家概念化為結(jié)構(gòu)或機(jī)會(huì),受到國(guó)家主義學(xué)派的批評(píng)(黃冬婭,2011)。

國(guó)家主義學(xué)派將基層治理視為“國(guó)家為社會(huì)訂立規(guī)則并獲取服從的問題”,國(guó)家仿佛成為了地方秩序的唯一供給方(黃冬婭,2010) ;對(duì)基層治理變遷的理解,被放置在“國(guó)家治理能力建設(shè)”的框架之下。理由是,縱觀基層政權(quán)建設(shè)的歷史,不管在哪個(gè)階段:第一,社會(huì)自身秩序的形成仍然被國(guó)家的社會(huì)治理意圖所引導(dǎo)和形塑;第二,基層社會(huì)治理的主體和主導(dǎo)者仍然是政權(quán)組織;第三,社區(qū)組織仍然在基層政權(quán)組織的框架下被組織化或自組織化。基層治理模式的變化僅僅是國(guó)家為了回應(yīng)外部經(jīng)濟(jì)或社會(huì)變化,而作出的策略調(diào)整(黃冬婭,2010;Schurmann,1971; Shue,1988)。例如,在“項(xiàng)目制”的具體運(yùn)作中,有研究者指出,官僚組織的運(yùn)作方式仍然是形塑社會(huì)治理模式和社會(huì)服務(wù)供給方式的支配邏輯(王漢生、王一鴿,2009;折曉葉、陳嬰嬰,2011) 。

然而,國(guó)家建設(shè)邏輯未能充分回答的是,治理模式轉(zhuǎn)變的動(dòng)力是什么? 假若國(guó)家政權(quán)建設(shè)的一切行動(dòng)和策略都是可欲和可及的,那么如何理解基層社會(huì)秩序的空間差異? 為什么基層政權(quán)的代理人不僅僅是“代理型政權(quán)經(jīng)營(yíng)者”還會(huì)異化為“謀利型政權(quán)經(jīng)營(yíng)者” ? 已有研究證明,官僚組織的運(yùn)作常常會(huì)通過“層層加碼”“選擇性執(zhí)行”“目標(biāo)責(zé)任制”“行政包干”或“晉升激勵(lì)”等多種方式“過度執(zhí)行”或“規(guī)避執(zhí)行”,導(dǎo)致扭曲和意外的政策結(jié)果。官僚組織內(nèi)部的委托代理結(jié)構(gòu)絕對(duì)不是令行禁止、收放自如的傳導(dǎo)機(jī)制( 艾云,2011;折曉葉、陳嬰嬰, 2011;周雪光,2008; 趙樹凱,2010; O’ Brien & Li, 2017) 。即使國(guó)家提供了治理主體互動(dòng)的舞臺(tái),也不能隨心所欲地將所有地方捏成一個(gè)“樣貌”。

因此,“國(guó)家-社會(huì)”關(guān)系的視角始終難以走出“雞生蛋,蛋生雞”的辯論。基層社會(huì)治理的本質(zhì)是治理主體協(xié)作關(guān)系的結(jié)構(gòu)化,即一定時(shí)期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定的治理結(jié)構(gòu)。即使在社會(huì)秩序形成中,國(guó)家更多采用命令的手段,社會(huì)更多體現(xiàn)服從的特性,國(guó)家與社會(huì)的多種行動(dòng)主體也都不會(huì)是“缺場(chǎng)”的,公共秩序的本質(zhì)特征就是“公共性”。在國(guó)家建設(shè)的過程中,國(guó)家提供參與主體互動(dòng)的制度場(chǎng)域,并透過資源的分配方式影響社會(huì)自我合作和權(quán)威服從,但不是公共秩序形成的唯一行動(dòng)者。對(duì)基層社會(huì)治理模式變遷的解釋,仍然要回到“基層”和“治理”的邏輯中。

“基層”邏輯指的是,區(qū)別于國(guó)家治理的官僚內(nèi)部運(yùn)作邏輯,“基層”始終要面對(duì)非政府的組織或半組織主體。地方規(guī)則和秩序的確立通常需要依靠多種手段,獲取不同群體的合作,即國(guó)家在基層治理中面對(duì)何種社會(huì)團(tuán)體,依靠誰(shuí)、聯(lián)合誰(shuí)、漠視誰(shuí)也是關(guān)鍵因素。在基層情境中,很多組織或半組織化的社會(huì)或市場(chǎng)力量即使不表現(xiàn)為“抗衡”的力量,也不是缺席的。張濟(jì)順(2015) 在描述新政權(quán)對(duì)20世紀(jì)50年代上海里弄社區(qū)的改造中指出,新政權(quán)不是按照“國(guó)家邏輯”運(yùn)用階級(jí)手段清除和凈化社會(huì)的,新政權(quán)推動(dòng)、允許和默認(rèn)社會(huì)按照自身訴求營(yíng)造自治空間。20世紀(jì)50年代,基層政府曾不同程度依靠客房聯(lián)誼會(huì)、同仁聯(lián)誼會(huì)、客房代表會(huì)、福利互助會(huì)等居民自發(fā)成立的組織來“幫助推動(dòng)行政工作” ( 上海市檔案館, 2009) 。在政社一體化的公社時(shí)代,村民互助組、生產(chǎn)小隊(duì)、民兵、民防等不同的基層社會(huì)秩序力量 也影響了公社體制運(yùn)行的有效性。例如,廣東海防前線的地理位置、軍區(qū)的接管及地方民兵隊(duì)伍的存在塑造了“廣東是一個(gè)無蓋雞籠”的社會(huì)控制困境。這一社會(huì)控制的難題直接影響了公社體制在廣東地區(qū),特別是沿海地區(qū)的松動(dòng)執(zhí)行和制度修改。而在改革開放以后,官僚組織的科層化發(fā)展、管理手段的復(fù)雜化與市場(chǎng)轉(zhuǎn)型帶來的社會(huì)結(jié)構(gòu)變化共同推動(dòng)了地方基層治理的創(chuàng)新性和多樣性,以致地方政府創(chuàng)新成為一種流行的社會(huì)現(xiàn)象。這說明,基層涌現(xiàn)出的創(chuàng)新現(xiàn)象和變異執(zhí)行無法匹配國(guó)家政權(quán)建設(shè)的統(tǒng)一敘事。

“治理”邏輯指的是基層治理要充分重視治理的技術(shù)特性。換言之,國(guó)家在基層是如何取得服從,塑造配合,影響著基層治理體制的空間差異。基層治理的工作對(duì)象——社會(huì)群體——沒有辦法用官僚組織的激勵(lì)獎(jiǎng)懲手段規(guī)訓(xùn)。即使是通過革命或社會(huì)動(dòng)員的方式,國(guó)家權(quán)威在地方的實(shí)現(xiàn),或者說合法性的建立,不是純粹的“國(guó)家用鞭子令其公民臣服”的過程(周杰偉、畢克偉,2011)。日常生活情境下的底層社會(huì)對(duì)外部秩序和規(guī)則的進(jìn)入持有何種反應(yīng),直接影響了地方秩序的定型(張濟(jì)順,2015) 。在各地的民政局、公安志文獻(xiàn)中,我們不難發(fā)現(xiàn):基層政權(quán)組織面對(duì)各種社會(huì)勢(shì)力的此消彼長(zhǎng)與跋扈難免憂心忡忡,不得不反復(fù)調(diào)整治理策略(張濟(jì)順,2015) 。改革開放以后,透過行政科層化、項(xiàng)目發(fā)包、目標(biāo)責(zé)任制、行政問責(zé)等形式,我國(guó)基層治理問題的技術(shù)性特征更加彰顯(渠敬東、周飛舟、應(yīng)星,2009)。

在本文看來,當(dāng)國(guó)家政權(quán)建設(shè)的意圖落實(shí)在具體的基層治理議題上,國(guó)家建設(shè)的問題就演變成一個(gè)具體的公共行政(Public Administration)問題:基層治理是治理主體如何圍繞治理目標(biāo),透過合作、命令、監(jiān)督和控制的技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)公共秩序或集體行動(dòng)制度化的過程( Aligica,2015)。基層治理體制的形成體現(xiàn)為治理主體圍繞特定目標(biāo),透過治理策略形成的協(xié)作關(guān)系結(jié)構(gòu)的過程。因此,本文試圖從治理結(jié)構(gòu)的視角出發(fā),在重新梳理基層治理變遷圖景的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步剖析治理結(jié)構(gòu)變遷的“基層”因素。

三、治理結(jié)構(gòu)視角下基層治理變遷的再敘述

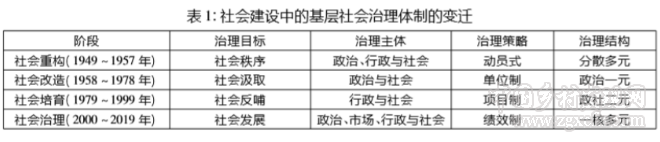

本文借助相關(guān)的檔案史料、民政統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等,聚焦基層社會(huì)治理的參與主體和治理結(jié)構(gòu),描述新中國(guó)成70年,國(guó)家治理體系探索適應(yīng),不斷豐富治理方式與主體的社會(huì)建設(shè)過程。基層社會(huì)治理的本質(zhì)是治理主體協(xié)作關(guān)系的結(jié)構(gòu)化,即長(zhǎng)期穩(wěn)定的治理體制。因此,本文根據(jù)治理主體和治理策略兩個(gè)維度的差異來界定治理結(jié)構(gòu)差異,將70 年歷史進(jìn)程分為四個(gè)階段,按照城鄉(xiāng)差異分別敘述:(1) 社會(huì)重構(gòu) 時(shí)期( 1949~1957年) ;(2)社會(huì)改造時(shí)期( 1958~1978年);(3) 社會(huì)培育時(shí)期( 1979~1999年) ;(4) 社會(huì)治理時(shí)期( 2000~2019年)。梳理發(fā)現(xiàn),我國(guó)的基層治理日益呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)化、主體多元化的特征(參 見表1) 。

(一) 社會(huì)重構(gòu)(1949~1957年) :分散多元的治理結(jié)構(gòu)

新中國(guó)成立初期,國(guó)家建設(shè)面臨財(cái)政不足和組織建設(shè)的困境,并沒有建立起制度化和組織化的社會(huì)治理體制。相反,新政權(quán)更多依賴原有的社會(huì)力量和新中國(guó)成立前解放區(qū)開展革命的方法,發(fā)動(dòng)群眾、動(dòng)員群眾實(shí)現(xiàn)社會(huì)治理目標(biāo)——盡快穩(wěn)定社會(huì)秩序,維護(hù)新生政權(quán)。因此,新政權(quán)混合使用了不同的方法。不過基層政權(quán)與舊制度的聯(lián)系還未斬?cái)啵碌娜罕娊M織化方式還未制度化,呈現(xiàn)出“分散多元”的治理結(jié)構(gòu)。這個(gè)結(jié)構(gòu)并不穩(wěn)定,更加深入和徹底的社會(huì)動(dòng)員、組織化和吸納過程始終持續(xù)著,并借此將國(guó)家秩序滲透到城鄉(xiāng)群眾的日常生活中并進(jìn)而重構(gòu)社會(huì)。

(1)城市基層治理體制:居委會(huì)與社會(huì)組織

新中國(guó)建立之初,社會(huì)局面復(fù)雜,基層治理的目標(biāo)是“盡快穩(wěn)定和重建社會(huì)秩序”。國(guó)家賦予了城市基層治理主體——居委會(huì)——三個(gè)主要職能: “協(xié)助政府維持公共秩序,監(jiān)督管制分子,協(xié)助戶籍警調(diào)查戶口” ; “發(fā)動(dòng)居民響應(yīng)人民政府號(hào)召,協(xié)助人民政府政策法令之宣教” ; “解決居民的公共福利” ( 上海市民政局,1950) 。

城市基層政權(quán)的建制基本上延續(xù)了新中國(guó)成立前的解放區(qū)管理制度,同時(shí)進(jìn)行逐步探索和改進(jìn)。新中國(guó)成立以后,為了接管城市各級(jí)政權(quán),首先在城市建立了軍管會(huì)、工作隊(duì)。民國(guó)時(shí)期的保甲制度廢 除后,逐步確立了居民委員會(huì)(簡(jiǎn)稱“居委會(huì)” ) 制度。1949 年9月下旬,居民小組和居民委員會(huì)就開始在全國(guó)各地建立。1954 年12 月31 日,全國(guó)人大常委會(huì)據(jù)此通過了《城市居民委員會(huì)組織條例》。1956 年,居委會(huì)普遍建立。小組一般由20戶組成,設(shè)立組長(zhǎng),20個(gè)小組再組成居委會(huì)。委員會(huì)選舉三人為委員。居委會(huì)的設(shè)立原則是按照公安戶籍段進(jìn)行管理,一般以100~600戶居民為范圍。居委會(huì)是城市 基層治理的主要機(jī)構(gòu),承擔(dān)著任務(wù)繁多的社會(huì)治安、城市管理、衛(wèi)生環(huán)境、民事調(diào)解、計(jì)劃生育等管理和服務(wù)工作。但這一時(shí)期的居委會(huì)更多的是自我管理與服務(wù)的組織,很少承擔(dān)國(guó)家的行政任務(wù)。1955年 12月21日,內(nèi)務(wù)部和財(cái)政部聯(lián)合發(fā)文規(guī)定,居委會(huì)的經(jīng)費(fèi)由上級(jí)政府撥發(fā),這樣在實(shí)際運(yùn)作中,居委會(huì)才越來越具有“行政管理”的屬性,由名義上的“自治組織”變成了實(shí)際上的“政權(quán)組織”。

行業(yè)協(xié)會(huì)等其他社會(huì)組織也得到政府相當(dāng)?shù)闹匾暋?949~1950 年,武漢政府曾經(jīng)依賴傳統(tǒng)的行會(huì)組織來協(xié)助向公司征稅(王紹光, 2002) 。不過這些傳統(tǒng)的行會(huì)組織在社會(huì)主義三大改造中逐步消失 了。國(guó)家成立了更便于監(jiān)管的組織,如攤販聯(lián)合會(huì)(黃冬婭,2010) 。群眾動(dòng)員開始在這一時(shí)期出現(xiàn),并越來越被頻繁使用到社會(huì)治理乃至市場(chǎng)管理的各個(gè)領(lǐng)域。例如,廣州發(fā)動(dòng)農(nóng)民和店員,成立農(nóng)民護(hù)稅小組,對(duì)稅源進(jìn)行監(jiān)控( 王紹光,2002) ,通過市管小組對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)管( 黃冬婭,2010) 。在國(guó)家警察力量嚴(yán)重不足的時(shí)候,國(guó)家還依賴地方上各種形式的治保組織維持社會(huì)的穩(wěn)定(樊鵬,2009)。例如,上海在建立居委會(huì)的過程中,根據(jù)社區(qū)居民的需求成立了樣式繁多的群眾組織,如里弄福利會(huì)、清潔衛(wèi)生小組、人民防護(hù)隊(duì)、自來水管委會(huì)等組織(郭圣莉,2006) 。實(shí)際上,上海僅僅在1949年經(jīng)過了一年的軍事管制,就開始依靠政治動(dòng)員、工會(huì)、青年團(tuán)、民主婦聯(lián)、工商界聯(lián)合會(huì)等統(tǒng)戰(zhàn)性的社會(huì)團(tuán)體對(duì)企業(yè)和學(xué)校等單位進(jìn)行“穩(wěn)步改造”(張濟(jì)順,2015) 。

(2)農(nóng)村基層治理體制:農(nóng)戶互助組與合作化運(yùn)動(dòng)

在農(nóng)村,新中國(guó)成立初期實(shí)行的是行政村制度,各村設(shè)立村長(zhǎng)一名。1954年1月逐步取消村長(zhǎng)制度,設(shè)立人民代表主任制度。有的地方這時(shí)候開始出現(xiàn)生產(chǎn)互助組織、居民小組等機(jī)構(gòu)(孫宅巍、韓海 浪,2000) 。1951年9月,中共中央出臺(tái)的《關(guān)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)互助的決議(草案) 》提出用臨時(shí)互助組、常年互助組和初級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社三種形式逐步引導(dǎo)農(nóng)民走上互助合作道路。從部分老解放區(qū)開始,臨時(shí)互助組、常年互助組這些組織形式就開始建立起來。互助組起初不是強(qiáng)制推廣,而是在農(nóng)民自愿的基礎(chǔ)上建立的。實(shí)際上,互助組乃至后期全面推廣的公社化都與原來民間就存在的、以血緣和地緣為基礎(chǔ)的生產(chǎn)互助組織具有地理和成員上的一致性。隨著1952年土地改革的進(jìn)行,農(nóng)業(yè)合作社快速發(fā)展。如河北省的大名縣,1952年有180個(gè)農(nóng)業(yè)社,1953年1月中旬將原有的社合并成了82個(gè),又新建了345個(gè)社;在這427個(gè)社中,300戶以上的1個(gè),50戶以上的32個(gè)(徐平,2007)。在自愿基礎(chǔ)上建立的農(nóng)民初級(jí)合作社的主要作用是恢復(fù)和擴(kuò)大再生產(chǎn),符合農(nóng)民的自身利益。因此,在合作社初期,農(nóng)業(yè)切實(shí)得到了發(fā)展。1952年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值已達(dá)到483. 9 億元,比 1949 年增加48. 5%,超過戰(zhàn)前最高水平( 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,1959) 。

這一時(shí)期試行互助組的成功經(jīng)驗(yàn),使中央認(rèn)識(shí)到互助合作有利于推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。1953年10月,中共中央召開第三次互助合作會(huì)議,通過《關(guān)于發(fā)展農(nóng)業(yè)合作社的決議》。決議指出:“發(fā)展互助合作以提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力,是黨領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村工作的根本任務(wù)。”真正改變農(nóng)村合作社的“自愿”性質(zhì),并且導(dǎo)致激進(jìn)化問題的1954年第二次全國(guó)農(nóng)村會(huì)議對(duì)合作社數(shù)量的盲目制定。此外,基層“比著干”的扭曲執(zhí)行進(jìn) 一步刺激上層政府對(duì)計(jì)劃的盲目擴(kuò)大,形成惡性循環(huán)。有的地方宣傳“單干就是違法”,強(qiáng)制農(nóng)民入社。1955 年,毛澤東主席下達(dá)“三字經(jīng)”方針,“一曰停,二曰縮,三曰發(fā)。”意即浙江、河北收縮一些; 東北、華北一般要停止發(fā)展;其他地區(qū)再適當(dāng)發(fā)展一點(diǎn)(薄一波,1997) 。1954年,全國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社達(dá)到67萬(wàn)個(gè),成為主導(dǎo)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)生活的主要組織。1956年1月,中共中央政治局通過的《1957年 到1967 年全國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的綱要(草案)》強(qiáng)調(diào) : “對(duì)于一切成熟了的初級(jí)社,應(yīng)當(dāng)分批地使它們轉(zhuǎn)為高級(jí)社,不升級(jí)就阻礙生產(chǎn)力的發(fā)展。” 1956年11月底,全國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社共達(dá)76. 4萬(wàn)多個(gè),占全國(guó)農(nóng)戶的96. 1%,高級(jí)社48. 85萬(wàn)個(gè),入社農(nóng)戶1億多,占全國(guó)農(nóng)戶總數(shù)的83%(林蘊(yùn)暉、范守信、張弓,1989)。1957年,高級(jí)社已經(jīng)達(dá)到96%(徐平,2007) 。

總體上看,農(nóng)村的基層治理體制在這一時(shí)期逐步走向了一元化:從新中國(guó)初期行政、保甲、宗族力量的同步存在,到合作化運(yùn)動(dòng)將這些力量消解或吸納到公社體制中。不過,農(nóng)村中發(fā)生的公社化過程并非是直線型的,合作社的強(qiáng)制性與自愿性始終隨著地方情境的變化而波動(dòng)。

這一時(shí)期,穩(wěn)固基層社會(huì)秩序的治理目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。首要特征是底層群眾被最大范圍和程度地組織進(jìn)“國(guó)家意圖”和“國(guó)家行動(dòng)”之中。不過,國(guó)家本身尚未建立起規(guī)范化、強(qiáng)有力的制度和行政組織,而是圍繞著分散而碎片的國(guó)家治理目標(biāo),如治安、稅收、生產(chǎn)等問題,采用群眾動(dòng)員的方式完成目標(biāo)。國(guó)家本身還未能與基層社區(qū)建立起穩(wěn)定持續(xù)的制度性“勾連”,用政治的方式取代行政是最常用的做法。這意味著,基層治理的依賴主體既有政治的力量,也有社會(huì)的力量,產(chǎn)生了行政、政治與社會(huì)三種邏輯交錯(cuò)運(yùn)作、互相借用的治理網(wǎng)絡(luò)。但是,整體的變化趨勢(shì)是政治取代行政,新政權(quán)與社會(huì)底層直接互動(dòng)。

(二)社會(huì)改造(1958~1978年) :生活生產(chǎn)的政治一元化

基層秩序基本建立之后,國(guó)家開始在財(cái)政嚴(yán)重不足的情況下推動(dòng)工業(yè)化發(fā)展。在這個(gè)結(jié)構(gòu)性約束條件之下,基層治理目標(biāo)被迫轉(zhuǎn)向“社會(huì)汲取”。而在治理體制轉(zhuǎn)型過程中,兩組一元化的“收編”力量同時(shí)改變了基層生活的面貌,對(duì)社會(huì)進(jìn)行了改造:第一,政治收編生產(chǎn),通過在單位與公社中對(duì)個(gè)體進(jìn)行身份化管理,基層社會(huì)成為“生產(chǎn)車間”,治理主體走向“一元化”。收編使得生產(chǎn)性的企業(yè)依附國(guó)家,成為國(guó)家直接管理底層社會(huì)的工具。同時(shí),底層群眾的多元需求被整合進(jìn)政治性的生產(chǎn)單位之中。第二,政治收編行政,治理策略去制度化。1957~1958年,工業(yè)和行政體制經(jīng)歷了“權(quán)力下放”,標(biāo)志著行政政治化,黨組織“從1958 年開始日益承擔(dān)起行政職能”,行政的組織方式和正式的規(guī)章制度都開始弱化 (路風(fēng), 1993)。1966 年,全國(guó)性的行政體系更是癱瘓。行政體系癱瘓之后的公共治理問題不得不進(jìn)一步轉(zhuǎn)交給“單位”,由此形成了這一時(shí)期的“單位福利共同體”特征。

(1)城市基層治理體制:居委會(huì)與社會(huì)組織

1958~1966 年間的城市,表面維持了居委會(huì)的基層政權(quán)建構(gòu)。不過,越來越頻繁的群眾動(dòng)員也使得群眾服務(wù)、自助和管理小組大量出現(xiàn)。城市工作的主要抓手是單位制。1953 年上海市民政局的報(bào)告中寫道: “ (職工和文教工作者) 是城市工作的主要對(duì)象。他們的活動(dòng)、他們的利害關(guān)系主要在其所參加的單位里面實(shí)現(xiàn);國(guó)家的政策法令也主要在他們所參加的單位內(nèi)和他們見面。他們即使住在里弄內(nèi),也是早出晚歸,不能或較難參加活動(dòng)。

這個(gè)過程并不是所有城市都一樣。部分城市社區(qū)也曾試圖建立公社組織,推動(dòng)街道的機(jī)構(gòu)不斷增加和職能迅速膨脹。1958年12月10日,中共八屆六中全會(huì)通過的《關(guān)于人民公社若干問題的決議》指出: “人民公社在城市中也開始進(jìn)行一些試驗(yàn)。”“城市中的人民公社,將來也會(huì)適應(yīng)城市特點(diǎn)的形式,成為改造舊城市和建設(shè)社會(huì)主義新城市的工具。”此后,天津市建立了全國(guó)第一個(gè)城市人民公社。1958年6月到1960年3月,全國(guó)25個(gè)省、市、自治區(qū)共建立598個(gè)城市人民公社,人民公社人數(shù)達(dá)1800多萬(wàn),其中河南省各市的人民公社人口占城市總?cè)丝?0%以上,黑龍江省占98% (華偉,2000) 。但是人民公社并沒有在城市中大規(guī)模開展起來,主要原因是人民公社內(nèi)部的國(guó)營(yíng)生產(chǎn)單位協(xié)調(diào)困難。城市公社化從1960年開始試辦。1962年,城市人民公社就先后取消,下放給公社管理的小學(xué)、幼兒園、副食店、醫(yī)院等機(jī)構(gòu)被部分收回。不過,這一時(shí)期,人民公社黨委和人民公社委員會(huì)的職能逐步完善,使得市轄區(qū)和街道的職能也變成了縱向隸屬的關(guān)系。街道辦實(shí)際就變成了最基層的沒有直屬單位的行政辦事機(jī)構(gòu)。更重要的是,這次城市公社化運(yùn)動(dòng)客觀上起到了消滅單位體系外人員,推動(dòng)城市單位化的作用。

“文化大革命”開始后,在1967年初到1968年間,城市中的居委會(huì)基本都被改為“文革小組”。在階級(jí)斗爭(zhēng)為綱的年代,城市革委會(huì)是一個(gè)權(quán)力壟斷型組織,要求“三結(jié)合,由真正代表廣大群眾的革命群眾組織的負(fù)責(zé)人、人民解放軍當(dāng)?shù)伛v軍代表、革命領(lǐng)導(dǎo)干部組成” (孫宅巍、韓海浪,2000) 。

“文化大革命”削弱了城市居委會(huì)組織,強(qiáng)化了單位組織。傳統(tǒng)的街坊社區(qū)逐步被單一式的單位社 區(qū)替代。此外,由于知識(shí)青年上山下鄉(xiāng)等的影響,城市社區(qū)開辦社區(qū)集體企業(yè),將社區(qū)人口納入。在新中國(guó)成立前,各類社會(huì)職能由政治體系之外的社會(huì)團(tuán)體承擔(dān),而在新中國(guó)成立初期,這些職能被收編進(jìn)基層居委會(huì),到20世紀(jì)60年代左右,則逐步被生產(chǎn)組織——單位——替代了。單位承擔(dān)了職工住房、各種生活福利、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和衛(wèi)生防疫、托幼機(jī)構(gòu)、子弟小學(xué)等各類公共服務(wù)。

(2)農(nóng)村基層治理體制:公社化運(yùn)動(dòng)中鄉(xiāng)村多元邏輯的內(nèi)化

在農(nóng)村,1958年開始誕生的人民公社存在和延續(xù)了20年。它既是20世紀(jì)50年代以來,農(nóng)業(yè)集體化運(yùn)動(dòng)的延續(xù),也是80 年代初中國(guó)農(nóng)村基層治理體制的起點(diǎn)。一般來說,公社體制以“三級(jí)所有,隊(duì)為基礎(chǔ)”為標(biāo)志,大致可以分為兩個(gè)階段:大公社所有制和小公社所有制階段(辛逸,2008) 。在公社化的過程中,中國(guó)鄉(xiāng)村秩序和力量的更迭過程常常被模糊不清的“公社化”和“城鄉(xiāng)二元體制”所替代。公社化進(jìn)程中,鄉(xiāng)村基層政權(quán)的依靠力量和治理手段差異,影響了20世紀(jì)80年代初期我國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體企業(yè)的地區(qū)格局,以及日后中國(guó)城鄉(xiāng)體制的發(fā)展演進(jìn)。“公社化”的演進(jìn)過程絕不能理解為國(guó)家秩序?qū)ι鐣?huì)規(guī)則的單向取代。正如張樂天( 1998)所描述的,在外部與村落傳統(tǒng)的互動(dòng)中,外部沖擊與鄉(xiāng)村傳統(tǒng)之間的“‘碰撞、沖突、融合、轉(zhuǎn)化和消長(zhǎng)’導(dǎo)演出農(nóng)村生活的活報(bào)劇,決定了農(nóng)村演化的歷史走向”。農(nóng)村的革命是從上面“輸入”的。在革命主要依靠現(xiàn)行領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行的第一階段,中央制定的革命綱領(lǐng)在向下傳達(dá)的過程中不斷發(fā)生嬗變。革命的鋒芒漸趨鈍化,到了農(nóng)村基層,革命綱領(lǐng)已經(jīng)很難變成革命行動(dòng)(張樂天,1998)。

與城市相比,鄉(xiāng)村的人口規(guī)模較小,通常是同宗或同族的聚居地,因此鄉(xiāng)村基層治理的演變常常是圍繞著宗族與國(guó)家力量的碰撞進(jìn)行的。鄉(xiāng)村公共福利和產(chǎn)品的財(cái)政供給職能缺失,導(dǎo)致在 20世紀(jì) 90年代之前鄉(xiāng)村的基層治理游離在自治與他治之間,既無穩(wěn)定的制度化形式,也缺乏有力的行政力量。因此,鄉(xiāng)村的人民公社集體雖然在組織形式上表現(xiàn)為單一組織體系,但是在具體運(yùn)作上卻呈現(xiàn)出截然不同的兩種面貌:作為社會(huì)互助組織和政治控制組織。也就是說,從組織結(jié)構(gòu)上,鄉(xiāng)村基層治理雖然呈現(xiàn)出了一元化的結(jié)構(gòu),但在基層秩序和規(guī)則的運(yùn)作上,國(guó)家規(guī)則和鄉(xiāng)村傳統(tǒng)是融合了的,在某些地方,甚至摸索出鄉(xiāng)村自治的雛形(徐勇,2000)。

奇怪的是,缺乏行政組織管理的鄉(xiāng)村,卻因?yàn)樽鳛椤吧a(chǎn)單位”被組織起來,形成了最早的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)。鄉(xiāng)村基層的政治經(jīng)濟(jì)組織不僅具有社會(huì)、國(guó)家的兩重面具,其負(fù)責(zé)人還成為了最早的“企業(yè)家”。鄉(xiāng)村將自己所擁有的土地、剩余勞動(dòng)力、家庭作坊和公社時(shí)期的社隊(duì)企業(yè)拼裝起來,成為改革開放初期最早的一批企業(yè)組織。因此,就鄉(xiāng)村而言,治理主體雖然也具有一元化的傾向,但呈現(xiàn)出多面性。底層社會(huì)復(fù)雜的多元目標(biāo)和需求并沒有因?yàn)閼?yīng)對(duì)主體的減少而減少,只是內(nèi)化到了組織內(nèi)部,形成了組織內(nèi)的張力。

通過廣泛而深入的社會(huì)改造實(shí)現(xiàn)社會(huì)汲取,國(guó)家對(duì)不同形式的組織進(jìn)行了收編,對(duì)社會(huì)、市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)了一元化的“政治規(guī)整”。用政治身份管理市場(chǎng)和社會(huì)的根本矛盾在于,社會(huì)需求的多樣性和沖突性無法透過政治規(guī)訓(xùn)和政治承諾的方式得到根本性解決。基層治理主體單一化與社會(huì)需求多樣化之間的張力始終存于基層治理體制之中。

(三)社會(huì)培育(1979~1999年) :市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型中政社二元結(jié)構(gòu)的形成

政治一元化導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)活力不足與社會(huì)穩(wěn)定問題越來越嚴(yán)重。從 20 世紀(jì) 80年代開始,國(guó)家決定建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制。這個(gè)過程在國(guó)家層面經(jīng)歷了兩個(gè)階段: 第一個(gè)階段是 20 世紀(jì) 80 ~ 90 年 代,市場(chǎng)改革初期雙軌制的運(yùn)行;第二個(gè)階段是 20 世紀(jì) 90 年代至 2000 年,市場(chǎng)化的全面推進(jìn)( 渠敬東等,2009) 。經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的變化帶動(dòng)了生產(chǎn)和分配方式的轉(zhuǎn)型,農(nóng)村最大的制度轉(zhuǎn)型就是家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的推行;城市則是圍繞企業(yè)改制進(jìn)行的單位制改革,試圖將已經(jīng)嵌入政治行政體系的企業(yè)組織重新剝離出去。快速的市場(chǎng)轉(zhuǎn)型方式給基層治理帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。伴隨城市和鄉(xiāng)村體制轉(zhuǎn)型的是流動(dòng)人口、下崗工人的增加和原有的政治化組織方式的失效。如何重新讓社會(huì)組織化并建立基層穩(wěn)定而有活力的生產(chǎn)生活秩序是這一時(shí)期基層治理的關(guān)鍵問題。為了讓基層秩序與國(guó)家目標(biāo)協(xié)調(diào),這一時(shí)期,基層治理體制采用了自治選舉的方式,同時(shí)用項(xiàng)目制培育社會(huì)組織。借用行政吸納與群眾選舉參與的方式將流動(dòng)與沖突的社會(huì)群體納入屬地管理的治理體系中。

(1)城市基層治理體制:居委會(huì)的恢復(fù)與改革

城市基層組織的正式恢復(fù)是在1980 年1 月,以重新公布《城市居民委員會(huì)組織條例》為標(biāo)志。恢復(fù)后的居委會(huì)規(guī)模增大。居委會(huì)設(shè)立主任、副主任,下設(shè)居民小組等,工作任務(wù)也更繁多。據(jù)上海1982年 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),居委會(huì)的工作任務(wù)包括學(xué)習(xí)宣傳、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、治安保衛(wèi)、民政優(yōu)撫、勞動(dòng)調(diào)配、調(diào)解、 城市建設(shè)、婦幼工作等其他事項(xiàng)(刁田一, 1989) 。1984年,國(guó)家對(duì)居委會(huì)進(jìn)行了分批整頓和改選,上海 市居委會(huì)數(shù)量激增,從1689個(gè)增加到2831 個(gè)。

1996 年以后,隨著單位制改革的推進(jìn),原來由單位負(fù)責(zé)的居民社會(huì)福利重新回到居委會(huì)的職能之中。居委會(huì)更是成為連接政府和底層社會(huì)的主要組織化橋梁。“基層建設(shè),上海一直靠?jī)蓷l,一是加強(qiáng) 企業(yè)的班組建設(shè),一是地區(qū)委員會(huì)的工作。……隨著企業(yè)改革和人民生活、就業(yè)方式的改變,單位這條線對(duì)人的管理受到了限制,單位管不到底。想來想去還是要抓街道、居委會(huì),人民在居住地的活動(dòng)相對(duì) 穩(wěn)定,社會(huì)管理更重要。只有居委會(huì)能了解、管理他們” ( 桂勇、崔之余,2000) 。更重要的是,伴隨市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型,為了實(shí)現(xiàn)社區(qū)在基層的多種功能,保證市場(chǎng)轉(zhuǎn)型中的社會(huì)穩(wěn)定,國(guó)家加強(qiáng)了居委會(huì)干部隊(duì)伍的建設(shè)。根據(jù)上海市民政局?jǐn)?shù)據(jù),1998 3 月底,在全市 18407 名居委會(huì)干部中, 45歲以下占 31. 2%,事 業(yè)編制的專職干部占26. 5%,高中以上學(xué)歷的占43. 7%,中共黨員占39. 8%。專職干部的工資收入也得到了大幅度提升。另一方面,國(guó)家依靠居委會(huì),通過目標(biāo)責(zé)任的考核,組織人員的管理以及財(cái)政撥款的激勵(lì),建立起行政管理的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系。

(2)鄉(xiāng)村基層治理體制:兩委制與村民自治

改革開放之后,我國(guó)農(nóng)村發(fā)生了巨大變化。自1982 年開始,鄉(xiāng)下面設(shè)立村民委員會(huì),開始實(shí)行村民自治。1987 年11 月24 日,《中華人民共和國(guó)村民委員會(huì)組織法(試行) 》頒布,規(guī)定村民委員會(huì)是村民 自我管理、自我教育、自我服務(wù)的基層群眾性自治組織。村民委員會(huì)設(shè)主任1 人,副主任和委員 3~7 人,村主任和委員皆由村民直接選舉產(chǎn)生,任期3 年。1998 年,《中華人民共和國(guó)村民委員會(huì)組織法》正式頒布 : “村民委員會(huì)應(yīng)當(dāng)支持和組織村民依法發(fā)展各種形式的合作經(jīng)濟(jì)和其他經(jīng)濟(jì)……促進(jìn)農(nóng)村生產(chǎn)建設(shè)和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展;鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府不得干預(yù)依附屬于村民自治范圍內(nèi)的事項(xiàng),任何組織或者個(gè)人不得指定、委派或者撤換村民委員會(huì)成員。有關(guān)鄉(xiāng)統(tǒng)籌、村提留的收繳、使用、集體經(jīng)濟(jì)收益使用以及土地承包經(jīng)營(yíng)方案等涉及村民利益的重大事項(xiàng),村民委員會(huì)必須請(qǐng)村民會(huì)議討論決定,才能辦理。”由此開始,村民委員會(huì)決定有關(guān)村民利益的自治事務(wù),農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)也由村民委員會(huì)集體組織負(fù)責(zé)。

但推行民主選舉的鄉(xiāng)村仍呈現(xiàn)出公社化時(shí)期“一體多面”的特性。鄉(xiāng)村選舉中交錯(cuò)出現(xiàn)的宗族長(zhǎng)老政治、自治邏輯及行政管控邏輯以不同的強(qiáng)度和混合方式出現(xiàn)在不同的行政村,也形成鄉(xiāng)村治理極具差異化的地域性分布圖景( 賀雪峰, 2001) 。肖唐鏢( 2003) 基于對(duì) 50 多個(gè)村的田野調(diào)查,發(fā)現(xiàn)“宗族對(duì)村政的影響力明顯強(qiáng)于對(duì)鄉(xiāng)政的影響力,對(duì)治理的影響力明顯強(qiáng)于對(duì)選舉的影響力”。此外,政治精英、 地方宗教、黑金勢(shì)力、派系、政治冷漠等問題也影響著鄉(xiāng)村民主選舉的具體實(shí)踐( 賀雪峰,2001; 郎友興,2002) 。而在城市化進(jìn)程中,戶籍制度影響的城鄉(xiāng)分割體制,以及基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)對(duì)市場(chǎng)利益的追逐在一定程度上也影響了鄉(xiāng)村基層治理的格局,使得鄉(xiāng)村市場(chǎng)處在各方利益的夾縫之中,既缺乏有效的公共產(chǎn)品供給模式,也容易受到政商勢(shì)力的盤剝。特別是20 世紀(jì)90 年代以來,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步轉(zhuǎn)型和房地產(chǎn)開發(fā)大潮的興起,使征地問題成為影響鄉(xiāng)村基層治理的一個(gè)突出問題( 施從美、宋虎,2014)。

與此同時(shí),其他的社會(huì)組織開始成長(zhǎng)起來,部分社會(huì)組織包括社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)、基金會(huì)、社區(qū)活動(dòng)團(tuán)隊(duì)、社會(huì)中介組織等,也介入和參與到基層治理中來(陳家建,2013) 。為了實(shí)現(xiàn)社會(huì)穩(wěn)定,找到 更多社會(huì)治理的抓手,1994 年分稅制改革以后,國(guó)家開始采用“項(xiàng)目制”的方式培育社會(huì)組織,借此反哺社會(huì)( 周飛舟,2012) ,導(dǎo)致社會(huì)組織的數(shù)量出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)。1988 年我國(guó)社會(huì)組織的數(shù)量是4446個(gè),社會(huì)團(tuán)體也是4446 個(gè),到2000 年,社會(huì)組織的數(shù)量激增到153322 個(gè),社會(huì)團(tuán)體則達(dá)到130668 個(gè),民辦非企業(yè)的數(shù)量達(dá)到22654 個(gè),數(shù)量增加了3倍多。不過,在項(xiàng)目制的運(yùn)作邏輯之下,這些社會(huì)組織大多數(shù)圍繞某些特定的社會(huì)議題,例如貧困、兒童、環(huán)保、健康等開展工作,也存在項(xiàng)目懸浮,無法深入基層治理的問題。社會(huì)組織的運(yùn)作方式體現(xiàn)出行政考核的特征,基層公共福利和公共品的供給問題始終存在 “最后一公里”困境( 桂華,2014)。

改革開放所釋放的社會(huì)活力推動(dòng)政治與社會(huì)的分離,形成了以項(xiàng)目制為協(xié)作模式的政社二元結(jié)構(gòu)。社會(huì)組織的力量得以在財(cái)政激勵(lì)下成長(zhǎng)并參與進(jìn)來,形成社會(huì)的“繁榮”景象。但是,分居不分家,社會(huì)支持資源的使用仍然是用行政管理的方式運(yùn)作和再分配的。官僚邏輯支配甚至替代社會(huì)邏輯是這一治理結(jié)構(gòu)的遺留問題。

(四) 社會(huì)治理(2000 ~2019 年) : “一核多元”架構(gòu)下的治理共同體建設(shè)

從2000 年開始,一方面,中國(guó)加入 WTO 后,越來越融入全球化生產(chǎn)體系之中,全球治理的經(jīng)驗(yàn)和價(jià)值進(jìn)入中國(guó)。另一方面, 2004 年以來中央政府的“科學(xué)發(fā)展觀”理念將國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的單一追求轉(zhuǎn)向 對(duì)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展的多元追求。國(guó)家建設(shè)方向再次發(fā)生轉(zhuǎn)向。“社會(huì)發(fā)展”的治理目標(biāo)在這一時(shí)期日漸突顯出來,并成為社會(huì)共識(shí)。之后,基層治理產(chǎn)生了兩個(gè)新的變化。第一,來自社會(huì)、市場(chǎng)和國(guó)家 的不同力量與城鄉(xiāng)社區(qū)力量進(jìn)行碰撞、結(jié)合,催生了形式多樣的基層治理主體。這一時(shí)期社會(huì)建設(shè)出發(fā) 點(diǎn)的轉(zhuǎn)換從根本上改變了原來的縱向控制的管理體系,治理手段和治理主體多樣化和多元化,這使得基 層治理體制走向網(wǎng)絡(luò)化的治理結(jié)構(gòu)。第二,黨組織的黨建活動(dòng)與基層治理的組織與目標(biāo)相融合。黨組 織成為基層治理體制中重要的統(tǒng)合力量。

(1)城市基層治理體制:走向多元協(xié)作的社區(qū)制

黨的十六大提出“經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)、市場(chǎng)監(jiān)管、社會(huì)管理、公共服務(wù)”的行政職能定位,城市基層治理體制日漸從“街居制”走向“社區(qū)制”,由行政型社區(qū)走向合作型社區(qū)。“街居制”是“單位制”的產(chǎn)物,體現(xiàn)為社區(qū)職能的行政化和管理化。我國(guó)的城市管理體制是“兩級(jí)政府、三級(jí)管理” ,即市政府與區(qū)政府是兩級(jí)政府,街道辦事處作為基層政府的派出機(jī)構(gòu),擁有一定管理權(quán)限。街道辦事處更多的是作為行政管理和政策落實(shí)單位發(fā)揮作用。雖然法律上,街道辦事處并非政府組織,但實(shí)際工作中其異化為政策的“落實(shí)機(jī)構(gòu)”。居委會(huì)工作任務(wù)龐雜,涉及黨建、行政、計(jì)生、衛(wèi)生、優(yōu)撫安置等。例如,北京海淀區(qū)萬(wàn)壽路街 道1993 年的統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示,該街道機(jī)關(guān)總?cè)藬?shù)150人左右,日常承擔(dān)的黨政工作103 大項(xiàng)、274 小項(xiàng),其中黨務(wù)工作42 大項(xiàng),涵蓋91 項(xiàng)具體任務(wù),行政工作61 大項(xiàng),涵蓋 183 項(xiàng)具體任務(wù)( 萬(wàn)鵬飛, 1994) 。雖然在2000 年以前,全國(guó)各地涌現(xiàn)出了不少城市基層管理體制改革的創(chuàng)新模式,如“上海模式”“青島浮山后模式”“武漢江漢模式”“貴陽(yáng)小河模式”等( 陳雪蓮, 2009) ,但這些探索仍沒有超出縱向的行政管理架構(gòu)。

2000年以后,北京、成都和上海等地陸續(xù)探索新的模式。例如, 2002年,北京確定22個(gè)街道作為街道管理體制改革試點(diǎn)。北京魯谷街道辦事處為了解決舊有管理體制效率低下、行政職能臃腫的問題,在 2003 年成立“魯谷社區(qū)”,以“社區(qū)制”為方向進(jìn)行改革。魯谷社區(qū)下轄 20個(gè)居民委員會(huì),常住人口 2. 3萬(wàn)余戶,近6萬(wàn)人,流動(dòng)人口2萬(wàn)人。改革的中心任務(wù)是理順國(guó)家、市場(chǎng)和社區(qū)關(guān)系。同時(shí),建立社區(qū)黨工委負(fù)責(zé)黨建,社區(qū)行政事務(wù)管理中心承擔(dān)行政管理職能,以及社區(qū)代表會(huì)議組織居民自治的“三位一體”城市治理體制。社區(qū)制“三部一室” 的體制相比“街居制”下的街道工委、街道辦事處組織精簡(jiǎn)幅 度達(dá)73%。社區(qū)公務(wù)員39人,與同類街道90人相比,精簡(jiǎn)幅度為57%( 陳雪蓮,2009) 。基層社區(qū)還積極培育自治組織與社團(tuán),涌現(xiàn)出各種類型的義工協(xié)會(huì)、藝術(shù)團(tuán)體、志愿團(tuán)體、愛家組織,逐步形成了網(wǎng)絡(luò)式、合作式的城市基層治理體制。這些創(chuàng)新案例顯示,基層的治理現(xiàn)實(shí)和治理主體互動(dòng)反向推動(dòng)了行政管理體制和管理方式的改革。

(2)鄉(xiāng)村基層治理體制 : “資本下鄉(xiāng)”與“新鄉(xiāng)賢”帶來新的治理力量

改革開放之前,土地改革、公社化等集體化的運(yùn)動(dòng)將鄉(xiāng)村的各種自治力量整合到了一個(gè)鄉(xiāng)村行政組織之中。加之改革開放之前,由于二元戶籍制度和城鄉(xiāng)分割體制的影響,鄉(xiāng)村的生產(chǎn)、生活較為固化,村民之間差異性不大,普遍較為貧苦。因此,組織內(nèi)部的沖突和矛盾不明顯。20世紀(jì)90年代以后,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的影響擴(kuò)散到農(nóng)村,經(jīng)過十幾年的發(fā)展,日漸形成了二組潛在的矛盾。

一是村民自治制度與兩委架構(gòu)之間的不協(xié)調(diào)。在村委自治背景下,農(nóng)村黨支部領(lǐng)導(dǎo)的是全體村民選舉產(chǎn)生的村委會(huì),而農(nóng)村黨支部書記則大多由鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委確定候選人、村黨委大會(huì)選舉產(chǎn)生。兩委干部授權(quán)來源的不同形成了基層兩委組織內(nèi)部的深層張力。假若群眾基礎(chǔ)較好的村長(zhǎng)遇到群眾基礎(chǔ)較差又比較強(qiáng)勢(shì)的黨委干部,村莊的穩(wěn)定問題就變得十分棘手。為了改變這一現(xiàn)象,出現(xiàn)了由村民先對(duì)黨員投信任票,再由支部選舉的“兩票制”,或者黨員和村民民主推薦、上級(jí)考察的“兩推一選”制度。不過,為了徹底解決農(nóng)村領(lǐng)導(dǎo)干部之間的內(nèi)在組織張力,還有些村莊創(chuàng)造出“一肩挑”的模式。“一肩挑”模式是指黨支部書記和村委主任由1人兼任,兩委其他成員交叉兼職,兩套班子,一套人馬。這一模式在 2002年中央14號(hào)文件的倡導(dǎo)下被推廣開來。

二是戶籍屬地管理與流動(dòng)人口、多重身份之間的沖突。流動(dòng)人口、打工人群、經(jīng)商辦廠的村民增多,村集體內(nèi)部出現(xiàn)分化。原有的以戶籍身份為主要抓手的屬地管理體制已經(jīng)無法反映村莊公共生活的現(xiàn)狀。為了解決流動(dòng)人口和村集體內(nèi)部的沖突,鄉(xiāng)村基層治理也開始出現(xiàn)多元共治的傾向。與城市基層治理體制不同的是,鄉(xiāng)村基層治理體制主要表現(xiàn)為“村集體企業(yè)化”和“資本下鄉(xiāng)”的市場(chǎng)化傾向。2007 年,《農(nóng)民專業(yè)合作社法》正式頒布,旨在加強(qiáng)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù),為農(nóng)村提供更多支持。2016年 12月 29日,中央再次發(fā)文“穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)制度改革”,激活了集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)制度的市場(chǎng)價(jià)值。農(nóng)村成立“股份制集體經(jīng)濟(jì)”“合作社”等經(jīng)濟(jì)組織成為一種潮流。截至2016 年11 月底,農(nóng)村合作社數(shù)量高達(dá)177. 4 萬(wàn)家,占農(nóng)戶總數(shù)的43. 5%(農(nóng)業(yè)部, 2016) 。農(nóng)業(yè)合作社成為除了基層政府外最主要的農(nóng)民組織形式,不過這種組織相當(dāng)部分由外來資本操縱( 鄭丹、王偉,2011) ,也有資本、權(quán)力與大農(nóng)之間合謀形成的合作社( 溫鐵軍, 2013) 。

由市場(chǎng)和資本的力量對(duì)農(nóng)村進(jìn)行再組織化成為鄉(xiāng)村的新趨勢(shì)。以“鄉(xiāng)村建設(shè)”“精準(zhǔn)扶貧”和“鄉(xiāng)村 振興”為契機(jī),社會(huì)組織、市場(chǎng)資本以及其他政府機(jī)構(gòu)和人員的力量依次進(jìn)入鄉(xiāng)村,在改變鄉(xiāng)村政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)面貌的同時(shí),也以不同的方式和互動(dòng)模式塑造了新時(shí)代鄉(xiāng)村的社會(huì)治理體制。特別是在“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)當(dāng)中,越來越多的旅游企業(yè)進(jìn)入鄉(xiāng)村,對(duì)農(nóng)村的自然資源、生活空間甚至社會(huì)關(guān)系、生產(chǎn)方式進(jìn)行再塑造。與此同時(shí),鄉(xiāng)村傳統(tǒng)的政治、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)精英也在基層治理中發(fā)揮越來越重要的作用。鄉(xiāng)村傳統(tǒng)的長(zhǎng)老制度、宗族管理以及不同形式和規(guī)模的民間互助機(jī)制,在外部力量的推動(dòng)下又重新煥發(fā)出 生機(jī),形成重要的鄉(xiāng)治力量。

這些不同的社會(huì)力量并非回到建國(guó)初的散亂狀態(tài),相反,國(guó)家對(duì)基層黨組織建設(shè)的重視,成為一種重要的“統(tǒng)合力量”。表面看來,政黨、行政、市場(chǎng)與社會(huì)的力量在城市空間和鄉(xiāng)村空間中形成了不同的治理體制,但實(shí)際上,兩種空間都呈現(xiàn)出同一種態(tài)勢(shì),即“黨建引領(lǐng)的協(xié)同治理模式”,本文稱之為“一核多元”結(jié)構(gòu)。

四、影響中國(guó)治理體制變遷的“基層”因素

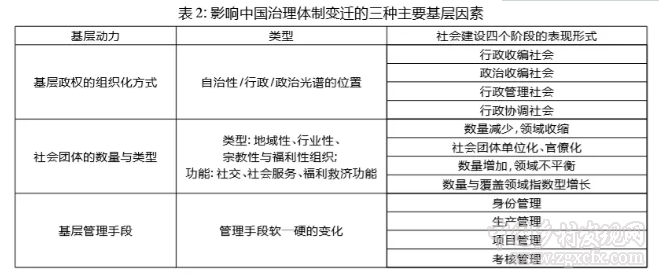

從治理結(jié)構(gòu)的視角重新理解70 年中國(guó)基層治理體制的變遷過程,本文發(fā)現(xiàn),基層治理的政權(quán)建設(shè)邏輯大體形塑了基層行動(dòng)者的類型和協(xié)作方式,建立起相對(duì)穩(wěn)定的權(quán)力分配和協(xié)作關(guān)系。協(xié)作關(guān)系的根本性差異使得基層治理結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出截然不同的面貌,包括分散多元、政治一元、政社二元與一核多元。但國(guó)家政權(quán)在基層建設(shè)過程中,既有限制性的結(jié)構(gòu)化面向,也因?yàn)榧{入不同的行動(dòng)者,面對(duì)迥異的地方情境,體現(xiàn)出與地方規(guī)則、社會(huì)組織方式,互相借用、混合,甚至變異執(zhí)行的一面。本文希望從治理主體,特別是政權(quán)組織與社群之間如何組織化、被組織化及互動(dòng)三個(gè)方面,分析影響基層治理變遷的內(nèi)部動(dòng)力(見表2) 。

第一,基層政權(quán)的組織方式影響治理結(jié)構(gòu)的扁平化程度。基層政權(quán)的組織形式和動(dòng)員方式深刻影響了地方治理的形態(tài)。作為國(guó)家建設(shè)的“觸角”,基層政權(quán)隨著國(guó)家建設(shè)目標(biāo)的轉(zhuǎn)變,既呈現(xiàn)出整體性的面貌,又因?yàn)榈胤缴暇唧w情境和治理任務(wù)的不同,具有地方上的權(quán)宜性。不過,基層政權(quán)在政治性、行政性與自治性光譜上的位置根本上影響了治理結(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)化程度。新中國(guó)成立70年以來,政權(quán)性質(zhì)在行政、政治到自治屬性之間的移動(dòng),基本形成了行政收編社會(huì)、政治收編社會(huì)、行政管理社會(huì)以及行政協(xié)調(diào)社會(huì)的四種“政權(quán)-社會(huì)”互動(dòng)形態(tài)。政治和行政收編社會(huì)的階段,治理結(jié)構(gòu)就呈現(xiàn)出縱向、層級(jí)的特征,管理與協(xié)調(diào)的方式則創(chuàng)造出更網(wǎng)絡(luò)化特質(zhì)的治理結(jié)構(gòu)。

新中國(guó)成立初期的城市基層體制建設(shè)始終伴隨著對(duì)城市社會(huì)團(tuán)體和各類流民的改造,通過分類控制與職能收編的方式,實(shí)現(xiàn)了“政治的規(guī)整化” (郭圣莉, 2006) 。實(shí)際上,這是一種“行政的規(guī)整化”。職能上收后的各類社團(tuán)組織逐步消亡。在社會(huì)改造( 1957~1959 年) 時(shí)期,在“政治收編社會(huì)”和“政治收編生產(chǎn)”兩組力量的塑造下,形成了全面管控型社會(huì)( 見表3) 。政治運(yùn)動(dòng)結(jié)束之后,國(guó)家治理走向現(xiàn)代化。國(guó)家基層政權(quán)更少呈現(xiàn)政治性的一面,走向制度化與技術(shù)化為特征的行政管理體制。而在社會(huì)治理時(shí)期,基層政權(quán)的“自治性”特征由名走向?qū)崳w上呈現(xiàn)出協(xié)調(diào)者的角色。不過,基層政權(quán)的自治性仍然不充分,在全國(guó)范圍內(nèi)也呈現(xiàn)出不平衡發(fā)展的特征。

總體來看,基層政權(quán)越是呈現(xiàn)出政治性的一面,其統(tǒng)的力量越強(qiáng),治理格局就越容易呈現(xiàn)出縱向單一的結(jié)構(gòu),而基層政權(quán)越呈現(xiàn)出自治性的一面,其治理結(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)性特征以及多元化性格就越突出。基層政權(quán)行政化的優(yōu)勢(shì)是技術(shù)化和制度化,相對(duì)政治化的基層政權(quán)更為穩(wěn)定,不過,政權(quán)過度行政化容易引起基層治理制度的“內(nèi)卷化”,也會(huì)犧牲基層活力(劉世定、邱澤奇,2004;賀雪峰,2011) 。

第二,基層治理中社會(huì)團(tuán)體的數(shù)量與類型,影響治理結(jié)構(gòu)變遷方向和變異( variance) 程度。治理結(jié)構(gòu)的變遷最終仍要通過主體之間的策略互動(dòng)推進(jìn)。因此,基層治理中社會(huì)團(tuán)體的數(shù)量與類型通過形塑政權(quán)與社會(huì)各組織互動(dòng)策略的方式影響著治理結(jié)構(gòu)的變遷與變異。一方面,從傳統(tǒng)中國(guó)繼承下來的多種形式社會(huì)團(tuán)體的存在使得國(guó)家本身不得不調(diào)整策略,豐富治理手段。如在政權(quán)建設(shè)早期,城市特別是大城市的基層建設(shè)要面對(duì)多樣的社會(huì)團(tuán)體,包括地域性同鄉(xiāng)會(huì)、會(huì)館、會(huì)所、山莊組織,行業(yè)性的會(huì)館、會(huì)所組織,一般善團(tuán)、善堂,以及福利事業(yè)機(jī)構(gòu)等組織類型。因此,政權(quán)建設(shè)采用了淘汰、歸口、聯(lián)合開辦以及接管等方式處理。純粹的地域性組織,如不承擔(dān)相應(yīng)的公共事務(wù),那么,基層政權(quán)更容易采用勸說或者忽略的方式,任其自生自滅。但對(duì)于承擔(dān)公共事務(wù)的社會(huì)團(tuán)體,政府不得不接管或者接受這些組織的 “討價(jià)還價(jià)”,以更為寬容的態(tài)度,部分允許這些社會(huì)團(tuán)體“名亡實(shí)存”,或互相依靠、嵌入,聯(lián)合開辦繼續(xù) 發(fā)揮功能。在這個(gè)過程中,基層政權(quán)的行為方式和對(duì)公共事務(wù)承擔(dān)的理解也改變了。同時(shí)社會(huì)團(tuán)體的類型因?yàn)檎?quán)這種“工具性”偏好也越來越展現(xiàn)出組織愿景的工具化。到社會(huì)培育時(shí)期,國(guó)家資源的下沉與偏好就更明顯地引導(dǎo)特定領(lǐng)域的團(tuán)體發(fā)展,如兒童、救助與福利性質(zhì)的社會(huì)組織。改革開放以后的社會(huì)培育和社會(huì)治理時(shí)期,社會(huì)組織的激增和自主能力的提升迫使基層政權(quán)從分類控制,到行政吸納、嵌入型監(jiān)管,最終推動(dòng)多元共治的形成(付偉、焦長(zhǎng)權(quán), 2015;劉鵬,2011;康曉光、韓恒, 2007) 。

另一方面,有些地方的基層自治傳統(tǒng)和社團(tuán)功能,塑造了基層治理體制的地區(qū)差異。邱捷研究廣州地區(qū)的街區(qū)傳統(tǒng)發(fā)現(xiàn),廣州商人和街坊普遍有通過坊眾集廟議事來解決街區(qū)公共事務(wù)的傳統(tǒng)。這些事務(wù)不僅有福利救濟(jì)的類型,還包括一定的罪案處理,如可以“捕禁可疑人員、集眾討論處理某些刑事案例” (邱捷,2004) 。這種街區(qū)自治的傳統(tǒng)和廣州地區(qū)較強(qiáng)的宗族、同鄉(xiāng)所等地域性組織的存在,使得廣州地區(qū)基層治理的公眾參與程度始終較高。在改革開放的城市化進(jìn)程中,基層社區(qū)集體在推動(dòng)廣東集體土地的股份制改革中發(fā)揮了“試驗(yàn)性”的開創(chuàng)作用。可以說,傳統(tǒng)與現(xiàn)代的各種社區(qū)治理方式和組織形式影響了改革開放以來的政策執(zhí)行、政策創(chuàng)新和政策擴(kuò)散(朱亞鵬, 2010;張緊跟、莊文嘉,2008) 。

第三,基層治理的管理手段塑造了治理結(jié)構(gòu)的邊界與靈活性。在基層的政治社會(huì)空間中,始終存在著多種身份、訴求以及目標(biāo)的社會(huì)群體。社會(huì)群體具有多重面向。即是,同一個(gè)群體在一些情境下可能是合作的,但在另一些情境下則展現(xiàn)出對(duì)抗性。如何從各種社會(huì)群體中識(shí)別出合作性的團(tuán)體或有利于政社合作的條件是社會(huì)治理的本質(zhì)內(nèi)容。這需要依賴合適的治理手段。手段的使用方法也在一定程度上形塑了主體之間的策略互動(dòng)方式。大體而言,基層治理在社會(huì)建設(shè)的四個(gè)階段,配合當(dāng)時(shí)的治理結(jié)構(gòu),使用了完全不同的四種管理手段:身份管理、生產(chǎn)管理、經(jīng)費(fèi)管理和考核管理。我們根據(jù)管理手段留給社會(huì)靈活回應(yīng)的空間大小將其分為軟約束和硬約束。身份管理與生產(chǎn)管理的嚴(yán)格約束,特別是檔案登記制度和計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的執(zhí)行,使得基層基本上沒有更多策略回應(yīng)空間,屬于硬約束。

在社會(huì)重構(gòu)時(shí)期,政治身份是基層治理的抓手。依靠政治動(dòng)員發(fā)動(dòng)群眾和其他社會(huì)組織進(jìn)行社會(huì)治理的優(yōu)勢(shì)是靈活性強(qiáng)、財(cái)政成本低。一方面,可以借助群眾參與將原來成份復(fù)雜、面貌不清的底層社會(huì)組織進(jìn)政治體系,借助思想改造和政策學(xué)習(xí)等組織活動(dòng)深入基層,國(guó)家權(quán)力得以延伸到基層。另一方面,國(guó)家治理的各項(xiàng)目標(biāo),例如治安、衛(wèi)生、服務(wù)、福利、清潔等都得到有效的實(shí)現(xiàn)。新政權(quán)的基層秩序正是依賴這種動(dòng)員式的多主體參與模式,滌蕩舊勢(shì)力,建立新秩序。但是,“動(dòng)員式”的基層治理,仍舊是革命邏輯的持續(xù)運(yùn)作( 張濟(jì)順, 2015;郭圣莉,2006) 。在社會(huì)改造時(shí)期,隨著工農(nóng)生產(chǎn)國(guó)家化的發(fā)展,基層治理主要依賴生產(chǎn)單位包辦。由于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制整體環(huán)境的影響,個(gè)體和社團(tuán)的自主性被限制在最小范圍內(nèi)。雖然在這個(gè)過程中,也能夠看到社會(huì)群體和團(tuán)體所擁有的“弱者武器”,如公社時(shí)期的“磨洋工”,單位里職工對(duì)單位的“揩油”、“浪費(fèi)”等行為( 張樂天,1998) 。但是,對(duì)管控的規(guī)避并不足以影響基層體制的整體結(jié)構(gòu)。

改革開放以后,市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型,流動(dòng)人口增加,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展,基層的管理手段越來越柔性化。管理方式開始依賴軟性的經(jīng)費(fèi)管理與績(jī)效考核。各種社會(huì)團(tuán)體、群體與迥異的訴求得以在網(wǎng)絡(luò)的不同位置與政權(quán)建設(shè)的邏輯發(fā)生形成多樣式的互動(dòng)。最為明顯的改變就是,基層治理的結(jié)構(gòu)邊界越來越模糊,屬地性、歸口性、身份性的約束日漸模糊甚至消失,基層治理日漸走向議題取向的治理結(jié)構(gòu)。也就是說,隨著具體治理議題的改變,納入的互動(dòng)主體和利益相關(guān)方隨之改變。基層治理的網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)出跨行政區(qū)劃、 跨管理部門、跨身份人群的多重性和靈活性。

五、 小結(jié)與展望

本文從治理的“基層”邏輯出發(fā),以新中國(guó)成立 70年的治理主體和治理策略為標(biāo)準(zhǔn)對(duì)治理體制進(jìn)行了梳理:將基層治理分為社會(huì)重構(gòu)、社會(huì)改造、社會(huì)培育、社會(huì)治理四個(gè)時(shí)期。在社會(huì)重構(gòu)時(shí)期,圍繞社會(huì)秩序建設(shè),基層治理除了城市、鄉(xiāng)村的基層政權(quán),也依賴舊政權(quán)殘存的保甲、商會(huì)、協(xié)會(huì)等力量,并越來越多采用政治動(dòng)員的方式實(shí)現(xiàn)治理目標(biāo),形成了分散多元的治理結(jié)構(gòu); 在社會(huì)改造時(shí)期,基層治理延續(xù)并強(qiáng)化了對(duì)政治組織的依賴,日漸吸納和取代其他治理主體的功能,形成了政治一元化的治理結(jié)構(gòu); 改革開放后,國(guó)家開始反哺和培育社會(huì),城鄉(xiāng)居民自治和社會(huì)組織的力量通過“項(xiàng)目制”的方式被納入基層治理體制,形成了政社二元的結(jié)構(gòu); 2000年以來,多樣化的治理主體和手段進(jìn)入城鄉(xiāng)治理網(wǎng)絡(luò),成為黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的多元共治力量,形成了一核多元的基層治理體制。

采用治理結(jié)構(gòu)的視角,本文將中國(guó)基層治理體制的變遷理解為基層政權(quán)組織與其他社會(huì)治理主體之間權(quán)力分享與協(xié)作關(guān)系的結(jié)構(gòu)化過程。本文認(rèn)為,基層治理方式的變遷除了國(guó)家建設(shè)自上而下的動(dòng)因外,還有基層的內(nèi)部動(dòng)因,后者表現(xiàn)為三個(gè)方面:第一,基層政權(quán)的組織方式影響治理結(jié)構(gòu)的扁平化程度;第二,基層治理中社會(huì)團(tuán)體的數(shù)量與類型,影響治理結(jié)構(gòu)變遷方向和變異程度; 第三,基層治理的管理手段塑造了治理結(jié)構(gòu)的邊界與靈活性。

從新中國(guó)成立70 年的歷史來看,雖然基層治理體制具有時(shí)空的差異性,也在不斷變動(dòng)中,但是,基層治理體制本身仍然是國(guó)家建設(shè)的一個(gè)部分。國(guó)家建設(shè)推動(dòng)了治理目標(biāo)和政治經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型,這是基層治理體制范式轉(zhuǎn)移的結(jié)構(gòu)性約束。換句話說,國(guó)家建設(shè)任務(wù)的轉(zhuǎn)向?yàn)榛鶎又卫碇黧w的參與和參與模式提供了行動(dòng)的舞臺(tái)。不可否認(rèn)的是,范式轉(zhuǎn)移的背后仍然可以看到基層治理中的延續(xù)性。特別是各種形式和手段的運(yùn)動(dòng)式治理影響了基層治理體制的運(yùn)作方式。本質(zhì)上,“動(dòng)員式”“單位制”“項(xiàng)目制” “鄉(xiāng)村振興”“社區(qū)培育”等都具有群眾和社會(huì)動(dòng)員的特性,不過,動(dòng)員所依賴的組織、目標(biāo)和方式發(fā)生了轉(zhuǎn)向。從純粹的政治動(dòng)員、行政動(dòng)員,越來越走向市場(chǎng)和社會(huì)的廣泛動(dòng)員,延續(xù)中有創(chuàng)新,治理模式、參與主體的協(xié)作方式都提高了治理的參與性、響應(yīng)性,提高了治理水平。

在國(guó)家統(tǒng)一意圖之下,仍然要注意實(shí)際發(fā)生在“基層”的治理主體和治理方案是如何互動(dòng)和選擇的,從而理解基層治理的微觀機(jī)制。除了尋找歷史長(zhǎng)河中形塑范式變遷的宏觀結(jié)構(gòu)性因素和國(guó)家行動(dòng)的塑造作用外,基層治理體制中實(shí)際“在場(chǎng)”的多元主體作為行動(dòng)者,如何組織化、被組織化以及互動(dòng)也是重要的影響因素。也正是多元主體協(xié)作模式的差異推動(dòng)了治理結(jié)構(gòu)的漸進(jìn)發(fā)展與體制轉(zhuǎn)變。治理結(jié)構(gòu)漸進(jìn)發(fā)展產(chǎn)生出的治理問題同時(shí)也是國(guó)家調(diào)整治理目標(biāo),改變國(guó)家行動(dòng)的“自下而上”的動(dòng)力。總的來說,勾勒中國(guó)基層治理方式的歷史變遷可以讓我們清楚地掌握基層治理的歷史圖景和歷史遺產(chǎn),同時(shí)加入基層治理變遷的行動(dòng)者視角。本文在提供一種分析方式的同時(shí),也期待更多文章致力于對(duì)每個(gè)時(shí)期、不同治理參與主體之間的互動(dòng)策略、模式開展經(jīng)驗(yàn)研究。

作者簡(jiǎn)介:劉學(xué),中國(guó)社會(huì)科學(xué)院社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略研究院助理研究員。

中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:《經(jīng)濟(jì)社會(huì)體制比較》2019年第5期

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)