內(nèi)容提要:在費(fèi)孝通先生的社區(qū)研究中,生計(jì)問題一直是其最主要的關(guān)注點(diǎn)。費(fèi)孝通先生早期范式和晚期范式的主要區(qū)別,一個(gè)在于其分析單位的層次上,另一個(gè)則在于架構(gòu)其理論范式之理論要素的延續(xù)和變遷上。在當(dāng)代語境下接續(xù)先生村莊生計(jì)研究的傳統(tǒng),我們會看到,自從鴉片戰(zhàn)爭以來,一直到20世紀(jì)80年代中后期,中國鄉(xiāng)土社會經(jīng)歷了收縮與擴(kuò)張、衰敗和興盛的多個(gè)歷史循環(huán),而國家意圖則始終扮演著重新定義鄉(xiāng)土社會的命運(yùn)、從中汲取資源并施加控制和動員的強(qiáng)勢角色。90年代以來因?yàn)閱我荒繕?biāo)出臺的國家政策實(shí)際上具有擴(kuò)散的、長期的,甚至是“未預(yù)期的”社會后果,它們或者潛在地導(dǎo)致了“鄉(xiāng)村空心化”,或者潛在地抵制了“鄉(xiāng)村空心化”,或者兩個(gè)效應(yīng)兼而有之。年輕一代鄉(xiāng)村居民追求城市生活方式和生活品質(zhì)的強(qiáng)烈心理需求、流動中的鄉(xiāng)村居民其內(nèi)心情感世界中源于鄉(xiāng)愁的地域內(nèi)聚力,以及在城市生存環(huán)境持續(xù)惡化的前提下,對城市相對于鄉(xiāng)村的較高文化和審美價(jià)值的懷疑和顛覆,構(gòu)成了挑戰(zhàn)“城鄉(xiāng)二元性”的三重社會心理認(rèn)知現(xiàn)實(shí)。這為我們預(yù)測中國式的“逆城市化”趨勢,多少增添了一些具有證據(jù)意義的心理支持。而發(fā)生在當(dāng)代鄉(xiāng)村社會的一個(gè)新型的現(xiàn)金內(nèi)部循環(huán)、農(nóng)戶家庭生命周期視野下的新型代際分工、勞動力的全球流動、文化和體驗(yàn)的商品化以及移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速擴(kuò)張等社會變遷趨勢,構(gòu)成了我們觀察鄉(xiāng)村生計(jì)的新的窗口。

關(guān)鍵詞:村莊生計(jì);費(fèi)孝通;鄉(xiāng)村空心化

一、引言

在費(fèi)孝通先生的早期學(xué)術(shù)生涯中,社區(qū)研究始于大瑤山的六巷[1],但最有名的當(dāng)然要數(shù)江村[2]和云南三村[3]。在這些社區(qū)研究中,生計(jì)問題一直是最主要的關(guān)注點(diǎn)。費(fèi)先生的問題是,在國際政治經(jīng)濟(jì)勢力入侵中國并重塑其政治經(jīng)濟(jì)版圖的時(shí)候,中國鄉(xiāng)土社會擁有什么樣的資源和要素,擁有什么樣的文化適應(yīng)能力,來應(yīng)對經(jīng)濟(jì)上的衰敗和生計(jì)結(jié)構(gòu)的崩塌?江村研究獲得的一個(gè)主要理論線索,就是江南水鄉(xiāng)原有的“工農(nóng)相輔”的生計(jì)模式,經(jīng)由貿(mào)易上的不平等競爭導(dǎo)致佃農(nóng)破產(chǎn),經(jīng)由土地兼并導(dǎo)致農(nóng)民生存資源喪失(表現(xiàn)為發(fā)達(dá)的不在地地主制),進(jìn)而導(dǎo)致了鄉(xiāng)村人口向能夠直接提供現(xiàn)金的現(xiàn)代工業(yè)部門轉(zhuǎn)移;而人口的減少,以及留存人口的逐漸赤貧化,又導(dǎo)致鄉(xiāng)土社會中各類社會制度(如宗族、文化信仰體系、手工技藝傳承,甚至通婚活動)的活動密度大大降低,最終表現(xiàn)為鄉(xiāng)村社會的凋零。這樣一個(gè)社會過程,似乎在最近30年里也出現(xiàn)了,只不過造成這一社會過程的主要結(jié)構(gòu)性社會力量,不再是國際資本主義擴(kuò)張和本土社會抵抗這一主要線索,而是兩個(gè)更為內(nèi)部性的因素,即不平衡的城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu),以及國家政策及其強(qiáng)制性誘導(dǎo)所帶來的“未預(yù)期的”社會后果。這樣一來,我們便可以理解接續(xù)費(fèi)先生所開啟的村莊生計(jì)研究范式所具有的當(dāng)代意義:作為一個(gè)經(jīng)常被外部社會力量所形塑的“弱勢文化領(lǐng)地”,在當(dāng)代語境下,鄉(xiāng)村社會(村莊)生計(jì)范式的革命性變遷,可以借力的結(jié)構(gòu)性資源和文化—能動性資源,分別都有哪些。這是本文的主要話題,它的部分思路已在今年筆者發(fā)表的一篇論文[4]中討論過。

二、費(fèi)先生的村莊生計(jì)研究:一個(gè)歷史脈絡(luò)

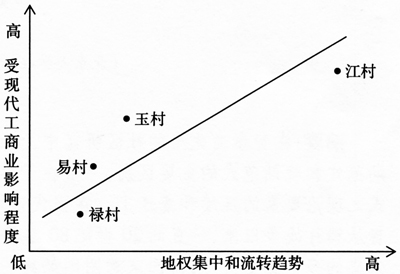

1936年夏天的江村正處在一個(gè)重要的結(jié)構(gòu)性位點(diǎn)上:土地權(quán)的集中和鄉(xiāng)村手工業(yè)的凋敝使得這個(gè)歷來屬于魚米之鄉(xiāng)的太湖流域村莊,稍稍顯露出衰敗的氣息,而蠶絲業(yè)的改良、機(jī)器生產(chǎn)的引入和生絲運(yùn)銷合作社的出現(xiàn),作為由外部知識分子引入的內(nèi)生性社會變革,則使之成為村莊層次的“積極社會回應(yīng)”(positive societal response)的一個(gè)典型案例。江村研究的理論意圖,是在解釋一個(gè)村莊的土地制度(地權(quán)集中和發(fā)達(dá)的不在地地主制)與其直接社會后果(生計(jì)困難和人口外流)之間的關(guān)系。費(fèi)先生的理論判斷是,與全球化商業(yè)體系的近距離接觸,以及都市商業(yè)力量的強(qiáng)勢入侵,造成江村本土手工業(yè)崩潰、農(nóng)戶生計(jì)艱難,導(dǎo)致農(nóng)戶家庭財(cái)政危機(jī),并由此造成地權(quán)的流轉(zhuǎn)和集中,轉(zhuǎn)而進(jìn)一步使農(nóng)戶家庭陷入生計(jì)困境,使鄉(xiāng)土社會整體凋敝。1939年后接續(xù)的云南三村調(diào)查,起源于先生希望對從江村獲得的這個(gè)一般性理論假設(shè)進(jìn)行檢驗(yàn),主要的理論目標(biāo)在于檢驗(yàn)從江村得出的理論命題——村莊的土地分配狀態(tài)(它是測量鄉(xiāng)土社會平均福利水平的一個(gè)重要指標(biāo)),是否和該村莊與現(xiàn)代工商業(yè)(也即掠奪性的資本世界)的社會文化距離直接相關(guān)——的外在效度。圖1例證了江村研究和云南三村研究的理論一致性[4](圖題為筆者添加)。

圖1 江村研究和云南三村研究的理論一致性

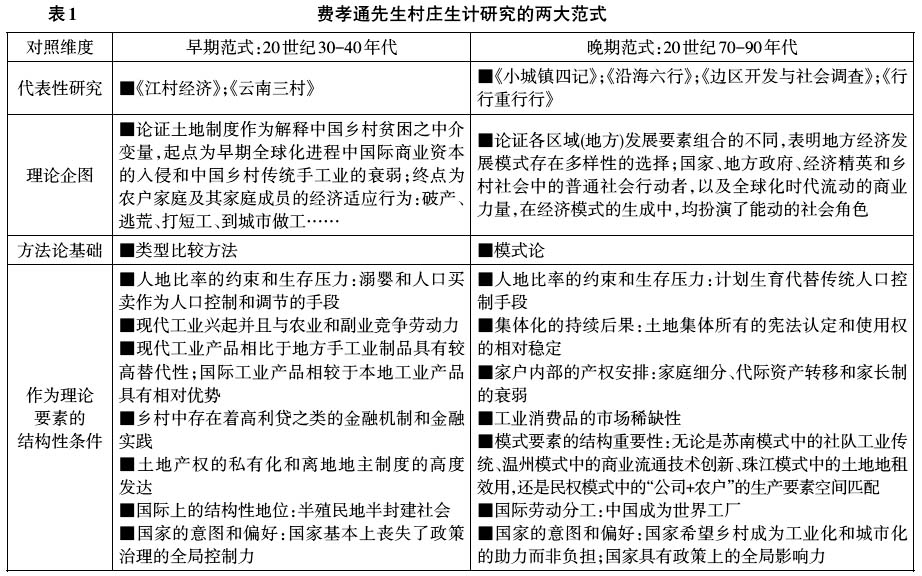

假如費(fèi)先生的村莊生計(jì)研究能夠沿著“類型比較方法”的思路一直進(jìn)行下去,那么其方法論的結(jié)局非常可能有兩個(gè)截然不同的方向:一個(gè)是類似“千村社會調(diào)查”之類的定量分析的思路[5]。這個(gè)思路,實(shí)際上非常接近于費(fèi)先生在《云南三村·導(dǎo)言》(即英文版Earthbound China的導(dǎo)言)中曾經(jīng)批評過的卜凱的定量農(nóng)業(yè)調(diào)查的做法[6]。只不過這樣一種定量檢驗(yàn),由于建立在深入定性研究的基礎(chǔ)上,將會具有較高的表面效度(face validity),因而與卜凱的抽象經(jīng)驗(yàn)主義式的“社會調(diào)查”有所不同。雖說費(fèi)先生在芝加哥大學(xué)社會學(xué)系訪問期間受到了些許“美式實(shí)證主義研究立場”的影響,但從他在芝加哥大學(xué)期間最親密的學(xué)術(shù)朋友仍是帕克(Park)教授的女婿、人類學(xué)家雷德菲爾德(Redfield)這一點(diǎn)來看,這一走向的可能性并不大。另一個(gè)可能性便是延續(xù)韋伯(Weber)的理想類型方法,從個(gè)案典型中依次發(fā)現(xiàn)重要的理論要素,并最終找到其飽和集。沿著后一種思路,筆者在稍早時(shí)候發(fā)表的論文中,依照費(fèi)先生村莊生計(jì)研究活動的時(shí)序脈絡(luò),將其區(qū)分為早期范式和晚期范式,并加以對照(參見表1,本表的主體部分已發(fā)表[4],本文做了進(jìn)一步的增改和完善)。

總的來說,費(fèi)先生的早期范式和晚期范式的主要區(qū)別,一個(gè)在于其分析單位的層次上,另一個(gè)則在于架構(gòu)其理論范式之理論要素的延續(xù)和變遷上。很顯然,早期范式的分析單位,主要是邊界分明的、具有高度社會整合性的自然村莊;而晚期范式的分析單位,主要是高于村莊的更大地理區(qū)塊,如流域三角洲和地理上的亞區(qū)域。從兩個(gè)范式的理論企圖和理論要素來看,其差別也是明顯的:首先,從理論企圖來看,早期范式在于論證,經(jīng)由土地制度及其地權(quán)流轉(zhuǎn)實(shí)踐的中介,早期現(xiàn)代化和早期全球化這兩重結(jié)構(gòu)性趨勢合并在一起,以不對稱工業(yè)競爭的方式,結(jié)合著以高利貸為代表的傳統(tǒng)金融實(shí)踐,造成了中國鄉(xiāng)村的普遍衰敗和村莊生計(jì)的困境;而打破這一困境的解決之道,是將現(xiàn)代工業(yè)要素引入中國鄉(xiāng)村之中,以工業(yè)產(chǎn)品自主替代和出口競爭的模式,改變這一不利的結(jié)構(gòu)性命運(yùn)。而在晚期范式中,費(fèi)先生的理論趣味主要在于,如何在各個(gè)結(jié)構(gòu)性條件迥異的區(qū)域性鄉(xiāng)土社會當(dāng)中,辨析出社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主導(dǎo)要素組合,從而論證中國鄉(xiāng)村發(fā)展模式的多樣性和要素組合的效率。理論興趣的轉(zhuǎn)型,意味著“志在富民”的社會政策或應(yīng)用取向,已經(jīng)取代了“類型比較方法”所希望達(dá)成的理論自洽而成為費(fèi)先生更為看重的學(xué)術(shù)目標(biāo)。

其次,從兩個(gè)范式所關(guān)注的理論要素來看,變遷性也超過了延續(xù)性:盡管部分理論要素——如人地比率和生存壓力——的結(jié)構(gòu)性制約再次得到了確認(rèn),但更多的結(jié)構(gòu)性前提發(fā)生了變化。比如說,在人口控制策略上,計(jì)劃生育政策代替了傳統(tǒng)的溺嬰之類的人口控制手段;將近30年的集體化進(jìn)程和人民公社實(shí)踐,也留下了深刻的長期烙印,無論是對土地所有權(quán)的重新定義,還是對農(nóng)戶家庭內(nèi)部權(quán)力結(jié)構(gòu)的重塑。另外,造成中國村莊生計(jì)困難的早期結(jié)構(gòu)性前提(手工業(yè)制品的高度可替代性、作為經(jīng)濟(jì)剝削和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)治之潤滑劑的高利貸金融實(shí)踐),在晚期范式中分別被另外一些結(jié)構(gòu)性條件(如工業(yè)消費(fèi)品的市場稀缺和集體產(chǎn)權(quán)的制度效率)所代替。更為重要的是,晚期范式對社會行動者的能動性給予了更多的關(guān)注:在早期范式中,不在地地主僅僅作為抽象的產(chǎn)權(quán)主體而存在,普通農(nóng)戶似乎也只能被動地適應(yīng)外部環(huán)境帶來的巨大壓力;而在晚期范式中,無論是作為地方產(chǎn)權(quán)代理的村社集體組織,還是有著強(qiáng)大政績偏好的地方政府,或者本土經(jīng)濟(jì)精英,抑或最基層的村民百姓,都在地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的探索中扮演著積極的角色。最后,關(guān)于早期范式和晚期范式中的國家形象,似乎也存在著巨大的不同:早期范式中,隱含著國家作為一個(gè)喪失全局控制力的政體的意象;而在晚期范式中,借助于一個(gè)宏大的改革開放話語,國家似乎更多地扮演著政策供給和政策誘導(dǎo)的主動控制者的角色。探討國家所扮演的角色,是本文關(guān)于村莊生計(jì)研究的一個(gè)重要強(qiáng)調(diào)。

三、村莊生計(jì)研究的當(dāng)代語境

費(fèi)先生的晚期范式,從時(shí)序上來看,基本上刻畫的是20世紀(jì)70年代末到90年代中晚期的鄉(xiāng)村發(fā)展模式。值得指出的是,先生學(xué)術(shù)生命的最后十年,更為關(guān)心的是中國在世界格局中的文化地位(以文化自覺和美美與共為其表征)這一更為宏大的話題。因此,本文的另一個(gè)主要議題,在于接續(xù)費(fèi)先生村莊生計(jì)研究的傳統(tǒng),對當(dāng)代語境下架構(gòu)中國鄉(xiāng)村社會生計(jì)現(xiàn)象的結(jié)構(gòu)性力量做細(xì)致的刻畫。本部分的內(nèi)容主要有三個(gè):首先,沿著國家作為政策供給者所扮演的重要角色,探討國家政策實(shí)踐對鄉(xiāng)村生計(jì)事實(shí)的實(shí)質(zhì)性影響。其次,延續(xù)費(fèi)先生晚期范式中對鄉(xiāng)村世界中各類社會行動者之主觀能動性的觀照,本文也將對有可能影響到當(dāng)代村莊生計(jì)演化的行動者認(rèn)知現(xiàn)實(shí)做初步的剖析,這些認(rèn)知趨勢對于我們在新時(shí)代重新理解或解構(gòu)“城鄉(xiāng)二元性”提供了重要的理論線索。第三,費(fèi)先生的早期范式起源于一個(gè)相互關(guān)聯(lián)和相互依賴的經(jīng)濟(jì)整體的意象(全球化、物流貿(mào)易體系和城鄉(xiāng)間的經(jīng)濟(jì)交換和經(jīng)濟(jì)博弈),而這在我們對當(dāng)代中國村莊生計(jì)的討論中,依然是一個(gè)重要的前提:城鄉(xiāng)之間、國境內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)交換和經(jīng)濟(jì)互動關(guān)系,構(gòu)成了本文理論敘事的主調(diào)。

1.國家意圖與鄉(xiāng)土社會的命運(yùn)和福利

這里我們將對國家意圖(表現(xiàn)為政策供給和政策實(shí)踐之類的治理企圖)與村莊生計(jì)之間的關(guān)系進(jìn)行理論上的分解。首先,借助于一個(gè)相對粗略的歷史事件回顧,我們將國家及其意圖放置于影響鄉(xiāng)土社會之命運(yùn)和福利的首要決定性力量的位置之上;這樣一種歷史認(rèn)知,有助于我們正確理解當(dāng)代國家—鄉(xiāng)土社會關(guān)系(以及村莊生計(jì))的實(shí)質(zhì),并對兩者間關(guān)系的重構(gòu)提出合理的期望。其次,通過對20世紀(jì)90年代以來中國鄉(xiāng)土社會所容納的國家政策實(shí)踐的案例分析,我們對導(dǎo)致當(dāng)代中國鄉(xiāng)村空心化這一衰退現(xiàn)象的政策起源,以及有助于潛在地抵抗這一衰退現(xiàn)象的(部分)政策供給進(jìn)行了枚舉,從而表明,國家政策供給具有長期的、未可預(yù)期的社會后果,是我們未來討論村莊生計(jì)時(shí)所無法忽略的一個(gè)重要理論維度。

(1)國家和鄉(xiāng)土社會的互動史:村莊生計(jì)的歷史視野

考慮到關(guān)于明清以降縣以下社會治理模式的最新討論(例如胡恒的著作[7]),已經(jīng)向皇權(quán)—紳權(quán)“雙軌運(yùn)行”的理想類型推理(ideal typical reasoning)[8]提出了挑戰(zhàn),在回溯近代史到當(dāng)代史的一系列重大事件時(shí),我們深刻感受到了國家與鄉(xiāng)土社會的福利兩者之間存在著極其密切的關(guān)系。稅收制度、新型警察、教育和民眾組織的建立,以及區(qū)鄉(xiāng)制對保甲制度的更替,是中國現(xiàn)代國家建設(shè)的早期努力中,對鄉(xiāng)村社會帶來最大影響的制度供給中的典型例子(關(guān)于縣級建制區(qū)內(nèi)政體主導(dǎo)的現(xiàn)代性建設(shè)的具體細(xì)節(jié),參見李景漢著作中相關(guān)章節(jié)的論述[9])。19世紀(jì)后半葉起的持續(xù)農(nóng)民起義,從太平天國開始,經(jīng)由捻軍,一直到世紀(jì)末的義和團(tuán)運(yùn)動,最后延續(xù)到20世紀(jì)早期的會黨革命和軍閥混戰(zhàn),中國鄉(xiāng)土社會的大部分地方都可以說經(jīng)歷了整整80年的社會動蕩,經(jīng)歷了整整80年的與國家(皇朝)及其代理人打交道的苦澀經(jīng)歷,其中資源汲取和鎮(zhèn)壓控制是兩者間關(guān)系的主線。接下來便是紅色蘇維埃、抗日戰(zhàn)爭和隨之而來的內(nèi)戰(zhàn)(以及伴隨全程的土地革命這一偉大的社會實(shí)驗(yàn)),此時(shí)的鄉(xiāng)土社會除了依然是貢獻(xiàn)戰(zhàn)爭資源和承受戰(zhàn)爭損害的主要軀體之外,還是新型國家機(jī)器和國家制度的試驗(yàn)田。新中國成立后,對鄉(xiāng)土社會實(shí)施改造和利用的國家意圖依然昭著:集體化和人民公社顯然極大地改變了一代人對國家和鄉(xiāng)土社會間關(guān)系的真實(shí)認(rèn)知(到如今,在邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)村地區(qū),稱呼集體產(chǎn)權(quán)組織的當(dāng)?shù)卣Z言,仍然是“社隊(duì)”而非“村組”),而“文化大革命”對鄉(xiāng)土社會所具的含義,至少部分地表現(xiàn)為國家意志對鄉(xiāng)土社會傳統(tǒng)社會整合力量的進(jìn)一步削弱和新型動員和控制的努力。再接下來的故事,便是包產(chǎn)到戶(家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的勃興,這是我們關(guān)于國家和鄉(xiāng)土社會之關(guān)系的歷史追溯中,最能夠反映鄉(xiāng)土社會內(nèi)生能動性的兩大歷史事件。一句話,自從鴉片戰(zhàn)爭以來,一直到20世紀(jì)80年代中后期,中國鄉(xiāng)土社會經(jīng)歷了收縮與擴(kuò)張、衰敗和興盛的多個(gè)歷史循環(huán),而國家意圖則始終扮演著重新定義鄉(xiāng)土社會的命運(yùn),從中汲取資源并施加控制和動員的強(qiáng)勢角色。

(2)20世紀(jì)90年代以來的國家鄉(xiāng)村政策:鄉(xiāng)村空心化—實(shí)心化的評估

我們將鄉(xiāng)村空心化定義為“由于優(yōu)質(zhì)人口外流、本土經(jīng)濟(jì)活動密度下降、社會制度和社會事業(yè)萎縮,以及‘政治—文化儀式活動’衰減所導(dǎo)致的鄉(xiāng)村社會在整合能力[歸屬感]和集體動員能力[自我效能感]上的全面削弱”。表2選擇20世紀(jì)90年代以來面向中國鄉(xiāng)土社會的六個(gè)主要國家政策供給,分別進(jìn)行了闡析。為了更好地進(jìn)行對照,我們也將80年代末之前的四個(gè)主要國家政策供給——集體化和人民公社、城鄉(xiāng)二元戶籍制度、家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)與集鎮(zhèn)貿(mào)易的合法化——放入表2,從而表明,在鄉(xiāng)土社會從一個(gè)表面上“實(shí)心化”的社會文化空間逐步走向“空心化”的社會過程中,國家政策的轉(zhuǎn)型所扮演的角色。這一國家鄉(xiāng)村政策轉(zhuǎn)型的外部環(huán)境是全面改革開放的話語、經(jīng)濟(jì)特區(qū)帶動的發(fā)展主義實(shí)踐、勞動力的全國范圍遷移和持續(xù)的工業(yè)化和城市化浪潮。在表2的最后一欄,我們以“+”表示該項(xiàng)國家政策有助于鄉(xiāng)土社會保持“實(shí)心化”或潛在地抵抗“空心化”趨勢的效能;而“-”則表示該項(xiàng)國家政策事實(shí)上具有誘發(fā)“空心化”的長期后效;“[ ]”內(nèi)的文字則給出了之所以如此的具體社會機(jī)制。

具體來說,集體化和人民公社的制度實(shí)踐,其長期的社會后果在于對集體地權(quán)制度(以及地域和勞動共同體所擁有的超越家族、宗族和其他文化認(rèn)同感的首屬地位)的確認(rèn)和維護(hù),并在相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi),為鄉(xiāng)土社會的福利供給提供了額外的制度選擇(正如赤腳醫(yī)生制度、農(nóng)田水利制度和五保戶制度所例證的那樣)。而城鄉(xiāng)二元戶籍制度則在確保城市對鄉(xiāng)村的資源汲取和強(qiáng)化人口控制方面扮演了重要角色,其長期后果便是鄉(xiāng)土社會表面上的“充實(shí)化”(表現(xiàn)為人口、生計(jì)和集體儀式活動的低水平充盈)。家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的社會學(xué)含義在于經(jīng)濟(jì)理性概念的回歸和家庭重新成為生產(chǎn)和決策單位,是對集體化時(shí)期政治忠誠原則和村社作為生產(chǎn)和決策單位的顛覆。該項(xiàng)制度全面推行后的1985年成為農(nóng)民收入增長的一個(gè)頂峰,顯示了制度轉(zhuǎn)型的巨大利潤空間,以及改善鄉(xiāng)村生計(jì)的潛在的內(nèi)生可能性。最后一項(xiàng)制度,便是鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和集鎮(zhèn)貿(mào)易的合法化,其長期的社會后果便是本土經(jīng)濟(jì)精英的生產(chǎn)和鄉(xiāng)土社會資本原始積累的達(dá)成,以及伴隨著市鎮(zhèn)貿(mào)易的繁榮和“離土不離鄉(xiāng)”就業(yè)而導(dǎo)致的小型內(nèi)生勞動力市場的形成。后兩項(xiàng)國家政策的出臺,與其說是國家有意識的主動政策供給,不如說是由鄉(xiāng)土社會的內(nèi)生制度創(chuàng)新所推動的,因此,更多地應(yīng)該將其看作是鄉(xiāng)村社會內(nèi)生能動性和國家政策實(shí)踐之間的一個(gè)互動結(jié)果。總的來看,這一時(shí)期的國家鄉(xiāng)村政策,盡管隱含著對鄉(xiāng)村社會實(shí)施資源汲取和社會控制的雙重議題,以及低水平福利供給的事實(shí),但其主要的政策后效并非是造成鄉(xiāng)村地區(qū)的空心化。

20世紀(jì)80年代中期以來,我國進(jìn)入城市經(jīng)濟(jì)社會改革的勃興階段,經(jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)所引導(dǎo)的市場化、工業(yè)化和城市化浪潮,構(gòu)成了我們考察面向鄉(xiāng)村社會的國家政策轉(zhuǎn)型的主要外部環(huán)境。在這個(gè)階段,伴隨著土地政策對農(nóng)業(yè)產(chǎn)能的制約、鄉(xiāng)村剩余勞動力追逐工作機(jī)會和現(xiàn)金收入的強(qiáng)大心理動能,以及基層政府強(qiáng)制性作物選擇實(shí)踐和棘輪效應(yīng)對鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)精神(entrepreneurial spirit)和經(jīng)濟(jì)承擔(dān)能力的多輪傷害,表2中所提及的多項(xiàng)國家政策的長期社會后果,導(dǎo)致了我們現(xiàn)在稱之為“鄉(xiāng)村空心化”的這樣一個(gè)社會過程。

在我們選擇的90年代以來六個(gè)面向鄉(xiāng)土社會的國家政策中,其中四個(gè)所隱含的長期社會后果,大致對促成“鄉(xiāng)村空心化”這一社會進(jìn)程做出了重要“貢獻(xiàn)”:①1994年分稅制改革,其實(shí)質(zhì)是國家能力(state capacity)概念指導(dǎo)下的財(cái)政資源重新分配,這一重新分配的結(jié)果是在中央財(cái)政極大獲益的同時(shí),造成了鄉(xiāng)村財(cái)政基礎(chǔ)的嚴(yán)重受損,最終導(dǎo)致鄉(xiāng)村各項(xiàng)社會事業(yè)的整體衰退,并直接重構(gòu)了基層政治機(jī)器的動機(jī)系統(tǒng),以及土地財(cái)政的肇端(關(guān)于分稅制的具體細(xì)節(jié),請參見周飛舟、譚明智的著作[10](第三章))。②20世紀(jì)90年代中期起開始逐漸在全國推行的基層政區(qū)撤擴(kuò)并工作,其實(shí)質(zhì)是效率和財(cái)政約束原則下的國家收縮(意味著國家注意中心從鄉(xiāng)村的挪離)。這一收縮具有符號上的隱含意義:基層政權(quán)的撤離意味著行政活動的消減,行政活動的消減則意味著自上而下財(cái)政投入的縮減和高素質(zhì)人力資源的撤離;而基層政區(qū)單位的強(qiáng)制合并又對鄉(xiāng)土社會原有的社會連帶和社會團(tuán)結(jié)紐帶造成了持續(xù)的沖擊。③始于90年代后期并于2001年正式實(shí)施的鄉(xiāng)村學(xué)校“撤點(diǎn)并校”政策,最直接的影響體現(xiàn)于其對鄉(xiāng)村人口空間分布和現(xiàn)金消耗方向的誘導(dǎo)上:它造成鄉(xiāng)村年輕人口部分地由于陪讀而離開低級別的地理單位,部分地由于獲取現(xiàn)金壓力增大而外流打工。可以說,撤點(diǎn)并校和農(nóng)村寄宿制學(xué)校的普及,造成了鄉(xiāng)村核心地區(qū)對鄉(xiāng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)在人口和現(xiàn)金流上的進(jìn)一步虹吸效應(yīng)。④1999年實(shí)施的退耕還林政策和2006年實(shí)施的取消農(nóng)業(yè)稅政策,由于其提升了更多剩余勞動力加入城鄉(xiāng)間遷移的可能性而促進(jìn)了“鄉(xiāng)村空心化”的進(jìn)程,畢竟種植業(yè)勞動力需求和投入的減少也是構(gòu)成鄉(xiāng)村人口外流的一個(gè)主要推動力。當(dāng)然,這一政策效應(yīng)中也存在著抵抗或逆轉(zhuǎn)“鄉(xiāng)村空心化”的要素。如兩個(gè)政策帶來的農(nóng)戶現(xiàn)金收入的名義增長,以及退耕還林政策帶來的生態(tài)環(huán)境提升,前者有可能抵消了農(nóng)戶家庭外出追逐現(xiàn)金收入的心理動能,后者則由于強(qiáng)化了鄉(xiāng)土社會在“空間情感”上的吸引力而提升了人口逆向回流的可能性。對于后一點(diǎn),我們下面還將詳細(xì)提到。

表2的敘述結(jié)構(gòu)表明,對國家鄉(xiāng)村政策中隱約存在的“抵抗或逆轉(zhuǎn)‘鄉(xiāng)村空心化’進(jìn)程”的理論要素的梳理,是本文論證的另一個(gè)核心焦點(diǎn)。舉例來說,即使在鄉(xiāng)村學(xué)校“撤點(diǎn)并校”政策的實(shí)施中,也隱含著一個(gè)重要的“抵抗或逆轉(zhuǎn)”鄉(xiāng)村空心化進(jìn)程的理論要素,那就是伴隨著鄉(xiāng)村基層教育中心的形成,縣以下行政區(qū)內(nèi)將形成多個(gè)擁有較高城市性的人口聚集點(diǎn),這些人口聚集點(diǎn)的存在,有可能演變?yōu)槲磥硇罴{返鄉(xiāng)回流人口的主要空間基地,而這恰恰是“抵抗或逆轉(zhuǎn)”鄉(xiāng)村空心化的地理空間上的一個(gè)重要支撐。令人欣喜的是,加入表2的另外兩項(xiàng)面向鄉(xiāng)村社會的國家政策供給——2005年啟動的新農(nóng)村建設(shè)和2008年啟動的集體林權(quán)制度改革——也都潛在地具有我們所希望看到的這一類要素:①新農(nóng)村建設(shè)的符號含義在于重新界定國家和鄉(xiāng)土社會之間的福利關(guān)系,并凸顯國家的福利責(zé)任,而這一感知到的國家福利責(zé)任,客觀上具有人口維持的潛在后效。②確權(quán)后的林地成為許多農(nóng)戶家庭未來可兌現(xiàn)的財(cái)富和現(xiàn)實(shí)中滿足小型現(xiàn)金需求的重要來源,這部分緩解了外出打工換取現(xiàn)金的壓力;同時(shí),林地照看要求持續(xù)的人力投入,而這也是鄉(xiāng)村社會人口維持的一個(gè)主要機(jī)制。以上政策回顧表明:因?yàn)閱我荒繕?biāo)出臺的國家鄉(xiāng)村政策,實(shí)際上具有擴(kuò)散的、長期的,甚至是“未預(yù)期的”社會后果,它們或者潛在地導(dǎo)致了“鄉(xiāng)村空心化”,或者潛在地抵制了“鄉(xiāng)村空心化”,或者兩個(gè)效應(yīng)兼而有之。因此,在我們未來討論村莊生計(jì)時(shí),對國家鄉(xiāng)村政策之多重效應(yīng)的分析,應(yīng)成為一個(gè)優(yōu)先的理論任務(wù)。

2.鄉(xiāng)村行動者的主觀認(rèn)知現(xiàn)實(shí)及其對“城鄉(xiāng)二元性”概念的重新理解

在關(guān)于村莊生計(jì)的討論中,以下兩個(gè)問題不容忽視。首先是農(nóng)業(yè)(手工業(yè))職業(yè)代際繼承的問題,這對于我們所希望看到的逆城市化進(jìn)程來說尤為重要。其次,一些研究者提出了一個(gè)處于城鄉(xiāng)之間的“雙重邊緣人”的概念[11][12],認(rèn)為二代或三代農(nóng)民工既無法在城市中找尋到恰當(dāng)?shù)纳鐣匚缓?與之相符應(yīng)的)生活方式,返鄉(xiāng)之后又無法適應(yīng)對于他們來說屬于“陌生文化”的鄉(xiāng)村世界(他們與鄉(xiāng)村生計(jì)體系的結(jié)構(gòu)性錯(cuò)位當(dāng)然是最重要的一個(gè)緣由)。這兩個(gè)問題,實(shí)際上或多或少已經(jīng)涉及了城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)和代際更替這兩個(gè)結(jié)構(gòu)性因素之間的錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系。本節(jié)的關(guān)注點(diǎn),在于圍繞當(dāng)代鄉(xiāng)村社會行動者所表達(dá)的一系列新的“心理—情感”認(rèn)知趨勢,探討這些認(rèn)知趨勢對“城鄉(xiāng)二元性”概念的重塑可能,由此為未來探討村莊生計(jì)提供明確的心理—文化語境。需要說明的是,在我們的行文中,更多地將“城鄉(xiāng)二元性”看作是一個(gè)類似“相對剝奪感”的主觀認(rèn)知和評價(jià)維度,而非事實(shí)上的結(jié)構(gòu)化不平等。

(1)城鄉(xiāng)生活方式趨同的心理—文化趨勢及其結(jié)構(gòu)支撐條件

鄉(xiāng)村地區(qū)的文化保護(hù)所遭受到的最大挑戰(zhàn),在于不同代際的鄉(xiāng)村居民對于鄉(xiāng)村生活方式的不同設(shè)想。在周莊古建筑保護(hù)、徽州古建筑保護(hù)和侗族鄉(xiāng)村古建筑保護(hù)的案例中,甚至在多個(gè)農(nóng)民上樓的案例中,我們都看到了不同代際的鄉(xiāng)村居民對于鄉(xiāng)村生活方式和物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)的不同立場:在老一代鄉(xiāng)村居民希望保留自己已經(jīng)熟悉的居住環(huán)境和生活節(jié)奏時(shí),年輕一代鄉(xiāng)村居民則表達(dá)了強(qiáng)烈的追求城市生活方式和生活品質(zhì)的心理需求。這一體現(xiàn)在年輕一代鄉(xiāng)村居民身上的“城鄉(xiāng)生活方式趨同”的心理—文化趨勢(psycho-cultural tendency),構(gòu)成了挑戰(zhàn)“城鄉(xiāng)二元性”的第一重社會心理認(rèn)知現(xiàn)實(shí)。這一趨同性是否具有可能性呢?其實(shí)現(xiàn)的速率如何呢?這里提出了四個(gè)看起來似乎有助于加快這一趨同走勢的結(jié)構(gòu)性條件:①鄉(xiāng)村地區(qū)的第三代建筑(如果我們將泥墻草房看作是第一代,磚瓦平房或南方地區(qū)的磚瓦結(jié)構(gòu)樓房看作是第二代的話,那么鋼筋混凝土多層樓房則是第三代)更新浪潮,給予了鄉(xiāng)村地區(qū)在居住形式上盡可能采納城市要素的一次機(jī)會。②2008年開始實(shí)行的家電下鄉(xiāng)政策,結(jié)合著鄉(xiāng)村地區(qū)第三代建筑更新浪潮,將更多的城市生活方式要素送入千家萬戶。③最近10年間,鄉(xiāng)村地區(qū)商品流通規(guī)模和現(xiàn)金交易規(guī)模的急速擴(kuò)大,使得鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)逐漸脫離“自給自足”的特性,而走向相互依賴的“現(xiàn)金經(jīng)濟(jì)”。④最近五年間,移動通訊終端和互聯(lián)網(wǎng)接入的日漸普及,使得鄉(xiāng)村居民在資訊獲取、親情溝通和娛樂方式上,極大地突破了地理的局限。從我們所期待的“逆城市化”的視角來看,上述四個(gè)結(jié)構(gòu)性變遷,均對有助于誘導(dǎo)人口回流的“城鄉(xiāng)生活方式趨同”產(chǎn)生了正面的推動。

(2)空間情感和文化記憶的內(nèi)聚力

空間情感(spatial affinity)指的是“流動中的社會行動者對流入地和流出地的相互競爭的情感依戀狀態(tài)”。食物體系、生態(tài)環(huán)境、生活節(jié)奏和社區(qū)團(tuán)結(jié)感,在維系流動中的鄉(xiāng)村居民關(guān)于“故鄉(xiāng)”或“老家”的空間情感上,扮演著重要的角色。與此同時(shí),在城市世界日益成為“儀式的文化沙漠”的時(shí)候,鄉(xiāng)村世界作為鄉(xiāng)土文化實(shí)踐的高地,作為文化記憶的生產(chǎn)和傳播中心,在流動中的鄉(xiāng)村居民的內(nèi)心情感世界中,生產(chǎn)出強(qiáng)烈的內(nèi)聚力。這一情感內(nèi)聚力,結(jié)合著他們因在城市社會遭受到普遍社會排斥和污名化經(jīng)歷所帶來的心理創(chuàng)傷,構(gòu)成了挑戰(zhàn)“城鄉(xiāng)二元性”的第二重社會心理認(rèn)知現(xiàn)實(shí)。

(3)城市病和鄉(xiāng)土世界作為世外桃源的美學(xué)價(jià)值

城市化導(dǎo)致的多重社會問題——環(huán)境惡化、食品安全風(fēng)險(xiǎn)、異化(原子化或邊緣化)和社會行動者喪失自我控制感和效能感、高度強(qiáng)制性的時(shí)間節(jié)奏——嚴(yán)重?fù)p害了城市作為吸引人停留的強(qiáng)勢文化空間的誘惑力,并在身處城市的鄉(xiāng)村社會行動者中誘導(dǎo)出一個(gè)“鄉(xiāng)愁生產(chǎn)”的社會心理過程。在這一“鄉(xiāng)愁生產(chǎn)”的過程中,鄉(xiāng)土世界作為世外桃源的美學(xué)價(jià)值得到了文化確認(rèn)。盡管當(dāng)代鄉(xiāng)土世界并非完美的“世外桃源”,我們?nèi)匀豢梢哉f,對城市相對于鄉(xiāng)村的較高文化和審美價(jià)值的懷疑和顛覆,構(gòu)成了挑戰(zhàn)“城鄉(xiāng)二元性”的第三重社會心理認(rèn)知現(xiàn)實(shí)。我們有理由去追問,作為一個(gè)曾經(jīng)在其他高度工業(yè)化國家發(fā)生過的“逆城市化”趨勢,在中國鄉(xiāng)土社會中是否也有再現(xiàn)的可能呢?

3.整體論視角下的當(dāng)代村莊生計(jì):新型結(jié)構(gòu)性條件的再次梳理

國家政策和鄉(xiāng)村社會福利之間的關(guān)系,以及鄉(xiāng)村居民的三重社會心理認(rèn)知趨勢——城鄉(xiāng)生活方式趨同、對“老家”的空間情感和文化依戀,以及城市病日趨嚴(yán)重背景下鄉(xiāng)土世界美學(xué)價(jià)值的心理確認(rèn)——對“城鄉(xiāng)二元性”概念發(fā)起的理論挑戰(zhàn),構(gòu)成了本文討論當(dāng)代村莊生計(jì)的兩個(gè)元方法論立場。這里我們將延續(xù)費(fèi)先生在其早期范式中隱含強(qiáng)調(diào)的整體論視角(也即將村莊生計(jì)和一個(gè)更大的全國性或全球性經(jīng)濟(jì)體系勾連起來的方法論取向),對當(dāng)代語境中架構(gòu)村莊生計(jì)的新型結(jié)構(gòu)性條件進(jìn)行梳理。此處,列舉了五個(gè)重要的結(jié)構(gòu)性條件,其中,后三個(gè)已在筆者早先發(fā)表的論文中報(bào)告過[4],前兩個(gè)則是最新田野觀察所獲的心得。

(1)現(xiàn)金的內(nèi)部循環(huán)

首先,我們提出了一個(gè)新的概念,即現(xiàn)金的內(nèi)部循環(huán)(the internal circulation of a cash economy)。在以往考察鄉(xiāng)村社會和外部世界的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系時(shí),我們更熟悉的是一個(gè)更具外部性的現(xiàn)金循環(huán)體系:改革開放之前,大致是農(nóng)民賣公糧,從國家及其代理人那里獲得購糧款,農(nóng)民又用這些寶貴的現(xiàn)金收入去購買工業(yè)制成品(消費(fèi)品或農(nóng)資);改革開放以后,鄉(xiāng)村居民獲得現(xiàn)金的主要來源,除此之外,還包括到遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)的沿海工業(yè)城市打工掙錢,用勞動力換取工業(yè)消費(fèi)品,或者通過一個(gè)跨省的個(gè)體購銷體系,或“公司+農(nóng)戶”式的商業(yè)契約,完成與大型外部商業(yè)行動者的現(xiàn)金交易。

最新的田野觀察顯示,隨著鄉(xiāng)村空心化的加劇,鄉(xiāng)村社會的內(nèi)部勞動力日漸稀缺;考慮到第三代建筑更新浪潮、土地租權(quán)流轉(zhuǎn)和城市小型制造業(yè)以松散手工作坊聯(lián)盟的方式擴(kuò)散到鄉(xiāng)村等新型經(jīng)濟(jì)機(jī)會對有限優(yōu)質(zhì)勞動力的競爭,一個(gè)合乎邏輯的最新發(fā)展,便是鄉(xiāng)村社會內(nèi)部雇傭勞動力市場的逐漸成形。另外,我們也逐漸觀察到了鄉(xiāng)村社會中本地食物(食材)日益商品化的趨勢:購買者可能并非是外部的商業(yè)行動者,而更多的是本土消費(fèi)者。換句話說,自給自足或物物交換已經(jīng)不能用來刻畫鄉(xiāng)村世界的基礎(chǔ)消費(fèi)活動,取而代之的是一個(gè)日益成形的內(nèi)部食物消費(fèi)市場。

(2)家庭生命周期中的新型代際分工

農(nóng)戶的家庭生命周期主要涉及撫養(yǎng)、婚配、生育和贍養(yǎng)等多重家庭功能。鄉(xiāng)村空心化的人口表現(xiàn),從靜態(tài)來看,是青壯年外出打工,而兒童、中年婦女和老年人留守鄉(xiāng)村。引入動態(tài)的家庭生命周期視角之后,我們將會發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)村人口處在持續(xù)的外出和回流的理性選擇之中:對于第一代農(nóng)民工來說,掙取現(xiàn)金收入的壓力驅(qū)使他們外出打工,而撫養(yǎng)和贍養(yǎng)的責(zé)任則將他們拉回來;對于第二代農(nóng)民工來說,城市生活方式的吸引力和發(fā)展機(jī)會(掙錢機(jī)會)驅(qū)使他們外出,而同樣,生育、撫養(yǎng)和贍養(yǎng)的責(zé)任驅(qū)使他們返鄉(xiāng)。我們觀察到的新現(xiàn)象,是家庭中的不同代際輪流外出打工,從而不但滿足家庭對現(xiàn)金收入的需求,同時(shí)也滿足了生育、扶養(yǎng)和贍養(yǎng)的家庭功能。一個(gè)真實(shí)的例子是,當(dāng)年輕夫婦攜帶外出打工的儲蓄回鄉(xiāng)撫養(yǎng)初生的子女時(shí),在家贍養(yǎng)長輩(年輕夫婦的爺爺奶奶)的父母則外出打工。這樣一種靈活的、分階段外出和返鄉(xiāng)的家庭策略,實(shí)際上構(gòu)成了一個(gè)動態(tài)的鄉(xiāng)村人口空間分布的譜系,同時(shí)也將大多數(shù)鄉(xiāng)村居民的經(jīng)濟(jì)活動(包括生產(chǎn)和消費(fèi)在內(nèi))分解為村外和村內(nèi)兩個(gè)部分。當(dāng)代村莊生計(jì)研究必須關(guān)注到這樣一個(gè)重要區(qū)分所隱含的可能性:比如說,當(dāng)前處于中老年階段的第一代農(nóng)民工,完全可以將小型的家戶農(nóng)業(yè)經(jīng)營作為老年返鄉(xiāng)時(shí)的主流經(jīng)濟(jì)活動[13]。

(3)勞動力的全球流動

勞動力的全球流動是一個(gè)重大結(jié)構(gòu)性趨勢。在費(fèi)先生的早期范式和晚期范式中,勞動力的流動始終是村莊生計(jì)模式中的一個(gè)重要變量。在《祿村農(nóng)田》中,費(fèi)先生描述了村內(nèi)雇工的存在,這是祿村有產(chǎn)階級(地主)可以脫離農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一個(gè)重要保障。而在商品化程度高得多的玉村和江村,因?yàn)閿」馓锂a(chǎn)而不得不在鄰近的工商業(yè)中心出賣勞動力維生的生計(jì)類型,則幾乎成了一種被迫的常態(tài)。在晚期范式中,溫州模式的一個(gè)重要因素,即是離地剩余勞動力在全國范圍內(nèi)作為商品交易和商業(yè)循環(huán)主力軍的角色身份;而珠三角模式中則涉及了全國性的農(nóng)村剩余勞動力在“三來一補(bǔ)”的制造業(yè)體系中充當(dāng)主流勞動力的事實(shí)。隨著中國經(jīng)濟(jì)體量的增加和跨國經(jīng)濟(jì)關(guān)系的拓展,中國的勞動力開始在全球范圍內(nèi)進(jìn)行配置,無論是以城市郊區(qū)農(nóng)業(yè)勞動力的形式(菜農(nóng)出口),還是以建筑業(yè)服務(wù)外包的形式,還是以專業(yè)服務(wù)技術(shù)境外創(chuàng)業(yè)的模式(如廚師出口)。因此,在我們關(guān)注當(dāng)代村莊生計(jì)的時(shí)候,可以將中國鄉(xiāng)村勞動力的全球流動作為一個(gè)潛在的結(jié)構(gòu)性條件考慮在內(nèi)。

(4)文化和體驗(yàn)的商品化

這里面主要涉及的是對遍布鄉(xiāng)村地區(qū)的非物質(zhì)遺產(chǎn)和民俗之商業(yè)價(jià)值的重新確認(rèn)、地方性手工藝品的搶救性開發(fā),以及農(nóng)家樂之類的旅游經(jīng)濟(jì)的推廣。在費(fèi)先生的早期范式中與進(jìn)口工業(yè)品相比處于不利地位的手工制品,到了如今,可能由于其潛在的審美價(jià)值或環(huán)保價(jià)值,而在城市中產(chǎn)階級中獲得了提升的“可消費(fèi)性”(consumability)。同時(shí),鄉(xiāng)村世界的原生態(tài)飲食體系、舒緩的日常生活節(jié)奏、保存完好的社區(qū)文化生態(tài),構(gòu)成了當(dāng)代旅游體驗(yàn)的重要組成部分。因此,在我們討論當(dāng)代村莊生計(jì)時(shí),如何把握好地方文化和旅游體驗(yàn)的商品化開發(fā)走勢,成了一個(gè)新的話題。

(5)移動互聯(lián)網(wǎng)在鄉(xiāng)村地區(qū)的滲透和擴(kuò)散

最后,我們不得不提到移動互聯(lián)網(wǎng)在鄉(xiāng)村地區(qū)的滲透和擴(kuò)散這一重要結(jié)構(gòu)性社會變遷對鄉(xiāng)村生計(jì)的可能影響。與十年前相比,中國鄉(xiāng)村的通信基礎(chǔ)設(shè)施有了很大的改善。伴隨著電子產(chǎn)品價(jià)格的回落和數(shù)碼產(chǎn)品的持續(xù)更新?lián)Q代,伴隨著城鄉(xiāng)間人口流動的加劇和回流人口的示范效應(yīng),我們在中國最基層的鄉(xiāng)村社區(qū)中看到了移動互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)張,看到了移動互聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備(無論是3G手機(jī)的形式,還是臺式電腦的形式)的擴(kuò)散。作為一種新興的消費(fèi)行為,網(wǎng)購也開始在鄉(xiāng)村的年輕人口中逐漸流行。另一重要新興的結(jié)構(gòu)性力量,是各個(gè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的企業(yè)社會責(zé)任和雄心:包括阿里巴巴、京東和騰訊在內(nèi),分別推出了網(wǎng)店下鄉(xiāng)、物流體系下鄉(xiāng)和移動互聯(lián)平臺(如微信的為村平臺)下鄉(xiāng)的戰(zhàn)略計(jì)劃。因此,通過互聯(lián)網(wǎng)交易平臺的開發(fā),將鄉(xiāng)村地區(qū)具有獨(dú)特價(jià)值的物產(chǎn)與廣大城市中產(chǎn)階級的消費(fèi)意愿直接掛鉤,使得鄉(xiāng)村社會獲得直接的、未經(jīng)中間環(huán)節(jié)盤剝的利潤,將成為未來我們觀察鄉(xiāng)村生計(jì)的一個(gè)新的窗口。

參考文獻(xiàn):略

中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:《江蘇行政學(xué)院學(xué)報(bào)》2016年第1期

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)