摘要:中國社會轉型和國家治理正逐步趨于理性現(xiàn)代化。隨著基層治理的協(xié)商民主普及和地方行政精細化的擴張,地方治理被賦予更多內容,“行政發(fā)包制”的拓展進一步壓縮了地方自主性因素成長,表現(xiàn)為“政府強力,民眾無力,社會乏力”基層治理現(xiàn)狀。論文以佛山市HL社區(qū)的“社區(qū)營造”為案例,分析對比中國大陸的社區(qū)營造在機制、理念和實踐中與日本和臺灣地區(qū)的結構性區(qū)別,著重分析社區(qū)社會資本因素、自組織管理因素和社區(qū)精英因素的差異化影響。研究發(fā)現(xiàn)社區(qū)營造作為社區(qū)治理升級媒介,可以有效地實現(xiàn)鄉(xiāng)土社會的復興,益于傳統(tǒng)社會資本的恢復,基于社區(qū)營造的“社區(qū)治理”完善可以改善基層治理的不良困局,同時豐富國家治理的制度選擇。

一、問題的提出

中國的國家治理能力的現(xiàn)代化建設是新時期共產黨人實現(xiàn)“兩個百年夢想”及中華民族偉大復興的必然選擇,而治理能力的現(xiàn)代化體系建設卻是任重道遠。現(xiàn)有的研究集中于依托“國家能力”進行治理現(xiàn)代化體系的建設,[1] 倡導回顧社會,實現(xiàn)國家治理和社會調試的結合,[2] 倡導草根動員以補充國家治理體系的選擇,[3] 基于財政的演變結合正式制度與非正式制度的轉化提升的選擇,[4] 提升官僚主體的行政能力促進國家治理現(xiàn)代化,[5] 多元主體間的互動實現(xiàn)公共資源配置的高效化實現(xiàn)治理的提升,[6] 國家審計的科學規(guī)范化提升國家治理的現(xiàn)代化,[7] 國家治理商數(shù)的精細科學化實現(xiàn)國家治理水平的提升,[8] 推動民主行政實現(xiàn)國家治理現(xiàn)代化,[9] 民主改革建設責任型政府促進國家治理的提升[10] 等多種營造國家治理的現(xiàn)代化建設的政策創(chuàng)設。剖析發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的構建路徑大都從宏觀的制度視角進行設想和規(guī)劃及微觀的官僚個體技術化和治理手段的科學化推動治理水平的提升,對于依托基層的治理改革的實踐來源解釋相對欠缺。本文希望通過研究基層治理中的“社區(qū)營造”的典型治理舉措,豐富宏觀架構上國家治理的制度選擇。

二、理論基礎

自哈丁提出“公地悲劇”解釋框架以來,如何促使組織中的個體互惠合作,防止“搭便車”行為產生,一直是學術研究的重鎮(zhèn)。新制度主義基于“經(jīng)濟人”提出在多次博弈中參與行為者察覺長期合作帶來的收益遠大于一次性欺詐帶來的收益權衡會促進合作。當多次博弈運作,假如行動者可以憑借后面博弈場次中懲罰違規(guī)者來杜絕搭便車行為,更容易出現(xiàn)群體性合作的結果。[11] 但理性選擇學派假設的多次重復博弈的領導指令方向、博弈監(jiān)督和利益分配的解釋不足,奧斯特羅姆在研究“公共資源”中,提出自治理的治理結構需要一套基于信任、聲譽和互惠機制來作為長期合作的結論是一個新的有充分解釋力的對群體行為解釋的推進。[12]

梳理發(fā)現(xiàn),人群關系中會產生社會資本,社會資本是由于社群中人員之間的互動,在互動中產生信任和理解,[13] 社會資本由于在互動中產生,所以信任是居民合作的關鍵。信任的作用恰似一種潤滑劑,它能促進一個群體或組織的運作更加有效。[14] 普特南論道“社會資本為何可促進經(jīng)濟社會的進步,呈現(xiàn)繁榮穩(wěn)定的狀態(tài)”時指出,社區(qū)的社群聯(lián)系網(wǎng)絡催生了普遍的居民間的合作互惠機制,頻繁交流和社區(qū)活動可培養(yǎng)人們的信任、聯(lián)系和交往,基于信任的交互聯(lián)系可以影響他人,產生輻射的聯(lián)動效應;社區(qū)活動的互動、交流、互惠體現(xiàn)了協(xié)同式成功,為引入公民參與的培養(yǎng)、民主績效的提升提供了充足的理論支撐。[15]社區(qū)聯(lián)系,互動的主體是“人”,人居于“社區(qū)”之中,因此,穩(wěn)定的社區(qū)是促進社區(qū)發(fā)展的關鍵。

由于社區(qū)管理中“社會資本”的巨大能效,需對“社會資本”進行回溯梳理。“社會資本”理論最早由布爾迪厄提出,經(jīng)過科爾曼、普特南等人發(fā)展,日益成為人文社科的主流分析框架。布爾迪厄認為社會資本是“與集體成員相聯(lián)系的實際或潛在資源的總和,其可為群體的每個成員提供集體共有的資本支持”[16] ;科爾曼則認為“一種責任與期許、信息傳遞方式及一套規(guī)范與有效的制約體系,它們可以鼓勵或者懲戒某些行為”[17] ;普特南則解釋道“社會組織的特征,例如網(wǎng)絡、規(guī)范和信任,它們有助于人們?yōu)榱斯餐睦孢M行協(xié)調與合作”[18] 。

奧斯特羅姆論論證了重復的社區(qū)互動產生合作規(guī)范,即社會資本,主要指共享的規(guī)范、共同的知識以及正在使用的規(guī)則,而且著重強調為一種解決集體行動問題的方式。[19] 基于社會資本和“公共池塘資源”分析研究,她發(fā)現(xiàn)“自我組織的自治理(self-governance)模式是一種自下而上、有效率的自主行為,能直接體現(xiàn)合作群體的需求,并有效克服政府模式的低效率和市場模式的不公平現(xiàn)象”。自組織的自治理結構作為一種治理模式的選擇核心包括:首先自治網(wǎng)絡中成員的交互行為,對“公共資源”共享利益關聯(lián),在分享資源中的交換,頻繁的溝通和基于信任的感知依賴;其次自組織團體的組織結構呈現(xiàn)縱橫交錯的網(wǎng)絡化,憑借組織成員之間的交流、互動過程形成聯(lián)系紐帶,組成一個動態(tài)平衡的網(wǎng)絡。

結構化組織中精英人物是組織網(wǎng)絡中的關鍵節(jié)點,帕累托主張在特定利益集合體中,必然存在突出的行動者,由于其特有的差異性優(yōu)勢成為精英人物。[20] 組織動力學中主張“關鍵群體”的“示范”效應是對精英人物影響的解釋補充。社區(qū)組織活動中觀察其他行動者的行為,“關鍵群體”的先導行為會誘使集體產生示范及從眾行為的發(fā)生,具體是:1、集體行為開展前期,關鍵群體主導著承擔初始成本消耗;2、均質化差異顯著的群體中,社會資本的非均等化配置可以激勵關鍵群體發(fā)起集體行動的動機,獲得超額的社會資本獎勵;3、集體行動中后期以認同及榮譽稱號等彌補關鍵群體在組織行動初期的成本消耗也是一種激勵。[21]

奧斯特羅姆進一步挖掘了自組織治理研究,認為自組織可以有效地處理社會事務,在社區(qū)事務中催生很多聯(lián)系并保存互動的聯(lián)系網(wǎng)絡,組織行動者的共同行為規(guī)范也被復制保留。[22] 共享“公共資源”的利益相關者可促成組織行動者形成信任的集體行動,由于社會資本以互惠,信任和聯(lián)系為核心的互聯(lián)式行為模式,可憑借交流,交換等途徑實現(xiàn)組織沖突解決和集體矛盾化解,實現(xiàn)組織成員的行為調節(jié)和自我糾正,達成集體和解穩(wěn)定。

三、研究案例的引入

論文選取順德區(qū)HL社區(qū)作為調研對象。主要是HL社區(qū)在2013年作為順德區(qū)“全區(qū)農村綜合體制改革試點”,成立了全區(qū)第一個社區(qū)營造協(xié)會;順德“大部制改革”深入攻堅中,社區(qū)的自組織“社區(qū)營造”是承接職能轉移的需要;HL社區(qū)新時期經(jīng)濟轉型和產業(yè)升級的背景下再次騰飛的必然選擇;由于HL社區(qū)的外來人口激增,社區(qū)人員的復雜異質化,社區(qū)認同不足;HL經(jīng)濟股份社和社區(qū)居住人口的身份的“雙向背離”等產生了大量的社區(qū)問題,需要完善基層治理。

HL“社區(qū)營造”的最大特點就是充分利用社區(qū)的社會資本,激發(fā)社區(qū)居民的主動性和積極性,采用自下而上的方式創(chuàng)建了一大批的社區(qū)協(xié)會作為社區(qū)營造的關鍵主體。社區(qū)營造協(xié)會可以依托“非正式”的社會網(wǎng)絡與社會關系可以起到填補正式制度真空的作用[23] 。HL社區(qū)13個社區(qū)協(xié)會中,其中絕大多數(shù)都是“自下而上”建立的,Sheng發(fā)現(xiàn)社區(qū)參與由草根性的組織團體采取由下而上的運作邏輯,而非由官方或專業(yè)人員主導或介入執(zhí)行。[24] 此外以”象棋協(xié)會“及”社區(qū)大學“等協(xié)會將固定活動場所安排在地方宗祠場所,實現(xiàn)了協(xié)會活動開展和宗祠文化的保護的雙贏。利用宗祠產業(yè)場域的基于血緣和地緣的社會資本可以實現(xiàn)社區(qū)管理的進步,農村公共產品的提供可以利用宗祠、宗法制度的補充,社會資本發(fā)揮了重要的激勵和影響的作用[25] 。

HL社區(qū)的一個主導“社區(qū)營造”的民間力量是社區(qū)大學,而社區(qū)大學的校長是原佛山市的黨校副校長H先生,其領導的社區(qū)大學是“社區(qū)營造”的核心精英,主持了社區(qū)營造的公民文化教育、社區(qū)協(xié)商的意識培養(yǎng)和社區(qū)規(guī)則的實踐倡導,是社區(qū)的“示范性”關鍵主體。Schafft與Brown研究表明,自治組織的領導者處于地方政府的人際網(wǎng)絡中,能策略性地利用其中的各種資源,并在地方政府與社區(qū)成員之間扮演“過渡性聯(lián)系”的角色,地方政府對該社區(qū)成員的動員能力就會增加,在該社區(qū)中的行政效率會更好。[26] 社區(qū)大學扮演了這種“中間人”角色。Plummer&Taylor對中國社區(qū)參與的研究指出社區(qū)居民教育程度與社區(qū)參與程度都呈正相關關系。[27] 社區(qū)大學為了提高社區(qū)居民的教育文化認知,開展了“全員”、“全專業(yè)”和“全免費”的課程培訓,此外每周四晚上進行了針對社區(qū)居民的不同類型的培訓和知識的講座,以增益居民的教育和認知能力,提高社區(qū)的動員能力。

四、HL社區(qū)治理結構性解釋

社區(qū)治理是國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的制度性基礎,社區(qū)建設和發(fā)展是影響社區(qū)治理的關鍵因素,為了加速社區(qū)治理的升級,需選取更高效地社區(qū)資源配置方式,激發(fā)社區(qū)居民的主動性和創(chuàng)造性。社區(qū)治理顯示了“社區(qū)自治”的訴求,社區(qū)治理需要充分發(fā)揮政府、黨團組織、社區(qū)協(xié)會、社區(qū)居民的多元互動。Uphoff發(fā)現(xiàn)社區(qū)成員對于其所在社區(qū)的認同感和歸屬感是一種認知型社會資本,它引導人們走向共享收益的集體行動。[28] 雖然在臺灣的“社區(qū)營造”中也出現(xiàn)了正式組織的弱化,社會組織的乏力,黨員作用的下降,政府從直接干預中退出,社區(qū)發(fā)展協(xié)會成為社區(qū)治理的關鍵主體。吳曉林[29] 提出了臺灣模式的“去代理化”分析邏輯,但是HL社區(qū)的“社區(qū)營造”呈現(xiàn)出了不同的組織結構性特征,主要表現(xiàn)如下:

(一)治理模式由“政府統(tǒng)管”到“多元自治”

社區(qū)治理的關鍵在于社區(qū)資源的配置方式。原來的HL社區(qū)的治理是基層政府的“家長制”模式,基層政府掌控著社區(qū)治理的關鍵性資源。但在引入“社區(qū)營造”計劃之后,HL社區(qū)的治理逐步從政府的“一言堂”到社區(qū)多元治理的“議事堂”發(fā)展。在HL社區(qū)營造中充分發(fā)揚了“多元主體協(xié)商治理的互動治理模式,民主制度下的公民參與、社區(qū)整合為框架”,[30] 充分明確了社區(qū)居民,街道和社區(qū)的黨組織,街道辦,居委會和社會組織等不同主體的職責所在。“社區(qū)營造”中的HL社區(qū)的主要特征是社區(qū)的某些公共服務的供給通過經(jīng)費支持和服務購買的方式向居民提供,社區(qū)的社會組織地位提升,黨政機構的作用由“控制”到“引導”,一切事宜以社區(qū)居民的利益訴求為基準進行。尤其是HL社區(qū)大學中,專門開設議事廳,定期開展涉及社區(qū)管理的民主懇談會和議事協(xié)商會,社區(qū)大學議事廳活動的開展充分發(fā)揮社區(qū)居民和社區(qū)協(xié)會的自主性和自治性,議事內容不限定,議事規(guī)則明確。通過充裕社區(qū)的居民教育、增加社會資本的方式,充分發(fā)揚主人翁的精神,進行社區(qū)自治的社區(qū)治理模式。

(二)行動參與由“被動接納”到“主動參與”

HL社區(qū)營造的亮點在于是轉變原來的主體的參與性。由于中國社會長期存在的“政治冷漠”,中國社會科學院的對全國“中國公民政策參與”問卷調查得知:11.65%的男性表示參加過政策聽證會或政策咨詢會,9.60%的女性被試參與政策聽證會或政策咨詢會,而被參與政策咨詢的比例更小,男性是11.34%,女性低至8.83%。[31] 尤其是基層社會治理的“人治”色彩濃厚,基層政府威權化的進一步強化,底層社會的維穩(wěn)任務重,導致大量的社區(qū)管理事務由基層政府壟斷管理執(zhí)行。

目前,從決策過程到項目實踐,再到利益分配,作為城市和鄉(xiāng)村主體的居民的“低參與”狀況在各地文化發(fā)展中都不同程度地存在[32] 。但在開展“社區(qū)營造”中,HL社區(qū)成立了社區(qū)營造協(xié)會,組織39名HL本地的鄉(xiāng)賢進行倡導和管理。HL社區(qū)營造協(xié)會秉持開發(fā)和利用“吾土吾民”的原生力量,對HL的歷史傳承,民俗保護,社區(qū)環(huán)境提出具體的政策建議,并發(fā)揮社會組織孵化器的重要作用,積極參與社區(qū)自治事務。在社區(qū)營造協(xié)會中,充分發(fā)揮社區(qū)居民的社區(qū)治理的積極性,同社區(qū)干部進行交流和反饋。

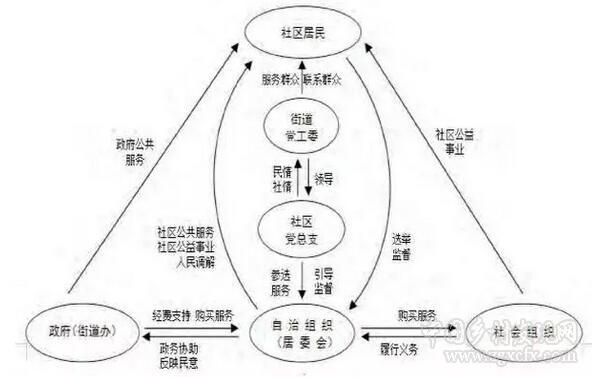

圖1 HL的社區(qū)治理結構改革示意圖

美國的城市管理發(fā)展進入到21世紀后,提出公民治理的文化與民主實踐,公民的角色要從政府服務的被動消費者變?yōu)樯鐓^(qū)治理的主動參與者[33] 。可見21世紀是公民參與治理的時代,社區(qū)大學每周四晚上進行社區(qū)議事會議,議事的內容是社區(qū)居民自選的社區(qū)治理問題。社區(qū)大學完善的社區(qū)公民教育,對于社區(qū)居民的參與社區(qū)治理的問題意識、參與意識和參與途徑的宣講,也在激發(fā)著社區(qū)居民的參政議政的自主性和能動性,社區(qū)活動變得豐富多彩。

(三)政黨作用由“隱形黨務”到“顯性黨員”

HL社區(qū)營造中,黨員的作用越來越明顯。雖然吳曉林在研究臺灣的社區(qū)營造中發(fā)現(xiàn)了“黨派、議員在社區(qū)治理中的影響力下降”的研究結論,但是大陸地區(qū)卻呈現(xiàn)出完全不同的景象。[29] 中國目前有8800萬左右的黨員,充分發(fā)揮黨員的帶頭示范效用是社會治理的可持續(xù)戰(zhàn)略的關鍵。HL社區(qū)有黨員380多名,其中在社區(qū)營造建設中,HL黨支部充分發(fā)揮黨員的主動性和積極性,充分發(fā)揮社區(qū)黨員的精英身份,以群眾路線為抓手,打造“一核心兩隊伍三機構”基層黨務工作團隊。以黨代表工作室為基層黨務核心履職載體,在區(qū)黨代表工作機制的基礎上,建立社區(qū)黨代表和黨員志愿者兩支隊伍,社區(qū)黨代表入戶家訪,實行定向聯(lián)系群眾機制。推行基層黨組織工作實務化,突出表現(xiàn)為“建立黨員定向聯(lián)系群眾機制”確定80名社區(qū)黨代表,每名定向聯(lián)系40戶群眾,每月不低于一次家訪;建立“一卡一簿”工作記錄,聽民意、解民困。黨員定向聯(lián)系群眾的舉措得到了社區(qū)居民的廣泛好評,同時也充分實現(xiàn)了社區(qū)黨員和居民的良性互動協(xié)同治理模式發(fā)展。同時,在黨員隊伍中,篩選了大量的“社區(qū)黨員志愿者”,依托黨員的代表性和服務性,及時有效地進行社區(qū)的治安的協(xié)查維護,社區(qū)環(huán)境的監(jiān)督整治。

(四)發(fā)展理念由“政治經(jīng)濟第一”到“生態(tài)文化首要”

現(xiàn)有的社區(qū)建設很多是基層政府在“壓力型體制”下的“政治錦標賽”及“項目制”下的“跑步”跟風的被動選擇。而HL社區(qū)營造的整體戰(zhàn)略規(guī)劃和具體的社區(qū)營造規(guī)劃中顯示了“生態(tài)修復和文化保育第一”的理念。在HL社區(qū)營造進程中啟動開展了社區(qū)重建和社區(qū)更新的項目,其中惠及HL絕大多數(shù)的居民的民生工程研究設計的初衷就保留了對歷史的保護和對生態(tài)的修復的要求,改變現(xiàn)有的不合理的治理布局,逐步建立適應“社區(qū)營造”主題的功能區(qū)分布,逐步完善以河為界的“前店后居”的社區(qū)結構。推進HL舊區(qū)重建改造項目。恢復水鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境,保育人文古跡。結合HL舊區(qū)重建規(guī)劃,挖潛人文古跡魅力,使得生態(tài)、人文資源永續(xù)發(fā)展,以上種種顯示了“社區(qū)營造”的本質追求,就是以地域社會現(xiàn)有的資源為基礎,進行多樣性的合作,改善周邊的居住環(huán)境,進而激發(fā)社區(qū)的活力,為實現(xiàn)“提高生活質量”[34] 所做的一連串持續(xù)的活動。

五、HL社區(qū)治理的存留困局

在HL社區(qū)的“社區(qū)營造”活動中,雖然呈現(xiàn)了蓬勃發(fā)展的勢頭,但在發(fā)展理念、治理模式、基層政黨的作用彰顯和參與行動中呈現(xiàn)有利的因素,但是同時也存在著制約HL社區(qū)真正實現(xiàn)“自下而上多元共治”的善治局面的不利因素。通過深入分析和仔細觀察發(fā)現(xiàn)主要的治理存留困局有:

(一)社區(qū)營造的主體構成不合理

HL社區(qū)的目前人口組成是社區(qū)本地戶籍人口只有外來人口的一半,且大量的青壯年外出務工,參與社區(qū)營造和社區(qū)治理的主要是留守婦女。經(jīng)濟的回落導致了社區(qū)人口的外移,尤其是勞動力人口的青壯年“外逃”。雖然目前,HL社區(qū)在“社區(qū)營造”的整體規(guī)劃中,突出“文化和生態(tài)保育首要”,但是不可過分忽視經(jīng)濟發(fā)展的考量,在文化生態(tài)的保護和重振當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展之中需要充分發(fā)掘文化的魅力,逐步構建“經(jīng)濟搭臺,文化唱戲”的良性發(fā)展局面,留住社區(qū)的青壯年人群,依托社區(qū)大學進行專項的青壯年技能培訓和職業(yè)技術訓練,實現(xiàn)就業(yè)的當?shù)鼗M瑫rHL社區(qū)所在地作為南粵商貿重地,需要恢復昔日的榮耀,發(fā)展地方特色的嶺南經(jīng)濟,留住本地的勞動力人口,進而實現(xiàn)社區(qū)參與的全年齡段覆蓋,形成人員結構健康合理化的社區(qū)治理主體架構,充分發(fā)揮社區(qū)居民參與社區(qū)營造的最強動力。

(二)社區(qū)營造的資源整合和利用欠佳

HL社區(qū)營造的大部分資金來源于上級政府的財政支持,但是HL社區(qū)自身的股份社和社區(qū)居民的捐贈資金利用很不充分。存在部分社區(qū)的股份社和宗祠的活動捐贈每年都有大量的結余,尤其是社區(qū)股份制的捐贈和宗祠的資金使用,嚴重滯后于使用規(guī)劃,造成有的事項資金充裕,有的項目開展資金匱乏,項目開展分化嚴重。因此社區(qū)統(tǒng)籌的財務管理和收支制度有待優(yōu)化,資金的配給方式有待提高。同時HL社區(qū)協(xié)會開展相應的社區(qū)服務的提供,雖然每個協(xié)會每年配給三萬元的財政資金支持,但是社區(qū)協(xié)會也會因為自身的維持或活動的開支等陷入利用資金欠缺的困境,社區(qū)協(xié)會需要進行商演,“化緣”資金的籌集。再次,社區(qū)的文化活動室和露天的群眾休閑場所的利用也不是很充分,現(xiàn)有的大量場域資源閑置,資源的利用率不高,社區(qū)服務中心的圖書館藏書種類不齊,且數(shù)量稀少等,為了實現(xiàn)社區(qū)營造的健康發(fā)展,需要充分發(fā)揮資源的潛力,開展豐富多層的群眾活動。

(三)社區(qū)營造的社會資本仍有豐盈空間

HL社區(qū)的“社區(qū)營造”的民間主導力量是社區(qū)大學,社區(qū)大學作為社區(qū)治理的精英所在地,同時負責社區(qū)公民教育的培養(yǎng),由于存在時間較短,尚未形成足夠的社區(qū)權威,形成強大的社區(qū)信任。社區(qū)大學的教員皆是外聘的服務人員,依托社區(qū)大學相應的社區(qū)協(xié)會開展服務活動,非“熟人”的組成導致社區(qū)大學開展服務還需要通過居委會的“權威”引導進行宣講和溝通,“送服務下鄉(xiāng)”的“最后一公里”由于其社會資本的不充裕,尤其是社區(qū)信任的不足,導致依托社區(qū)大學的社區(qū)協(xié)會開展的活動不能直接遞送到社區(qū)居民的手中,還需要憑借官方機構及其派出機構進行搭橋引薦。Abbott認為社區(qū)成員對其所處社區(qū)活動或組織的參與正是認同的實際行為呈現(xiàn)。[35] 社區(qū)認同源于社區(qū)社會資本的豐富,社區(qū)認同有助于社區(qū)成員之間情感聯(lián)系的強化,可以為社區(qū)的集體行動提供動力,從而促進社區(qū)參與。加大社區(qū)的居民公民教育,促進社區(qū)的社會資本發(fā)展。日本的“社區(qū)營造”歷程表明日本的社區(qū)營造從“官督民辦”到“民推官辦”,再到“官民協(xié)作”,自始至終發(fā)揮作用的主體是市民,體現(xiàn)了從“市民參與”到“市民主體”的過程。日本的“社區(qū)營造”歷史就是一部市民參與的歷史,[36] 而市民參與的關鍵就是社會資本的充裕,社區(qū)信任的廣泛存在。

六、討論與結論

在HL社區(qū)的社區(qū)營造中,按照“人,文,地,產,景”規(guī)劃了社區(qū)生活和生產的管理模式,以當?shù)匾粭l河流自然為界,采用“前居后店”的規(guī)劃模式,不僅繼承了日本和臺灣地區(qū)主導社區(qū)營造的“人,文,地,產,景”的建設思路,此外還發(fā)展了“神”(社區(qū)姓氏宗祠和倉沮神廟等利用式開發(fā)修繕保護),將社區(qū)營造和鄉(xiāng)土的親情傳遞和傳統(tǒng)文化的保護結合在一起。

臺灣的社區(qū)營造文化強調社區(qū)營造工作的本質是在造人。[37] 臺灣“社區(qū)營造”在繼承日本的“人,文,地,產,景”的核心理念基礎上,開展了一系列的“新故鄉(xiāng)社區(qū)營造計劃”,“臺灣健康社區(qū)六星計劃”等并推出了“桃米社區(qū)”,“珍珠社區(qū)”等典型社區(qū)營造的成功案例,積累了大量的經(jīng)驗。鑒于東亞文化共同體的大背景,研讀和借鑒日本及臺灣地區(qū)的“社區(qū)營造”是對大陸地區(qū)的社區(qū)營造是有裨益的。“城市病”的很大一部分原因源自于“社區(qū)營造”、“社區(qū)建設”和“社區(qū)復興”的匱乏,社區(qū)作為城市的基本組成單位,社區(qū)的狀況直接影響到整體城市的健康,因此必須通過“社區(qū)營造”來改善和推動城市治理的水平和治理體系的現(xiàn)代化建設。而中國的HL社區(qū)營造中推廣多元主體的協(xié)同治理,擴大居民的主動參與,堅持生態(tài)和文化的首要標準,強化黨員的指引作用可以規(guī)避臺灣在“社區(qū)營造”中出現(xiàn)的選舉政治下的社區(qū)營造泛政治化,居民參與熱情的下降等大量問題。[38]

鄉(xiāng)村社區(qū)的復興不僅需要經(jīng)濟的發(fā)展,社會的進步,城市更新的拉動,更需要進行適合當?shù)氐摹吧鐓^(qū)營造”,“社區(qū)營造”不只追求一個簡單的模仿,要結合實地的情況進行實施,創(chuàng)新運用社區(qū)的資源進行本土化的改造。中國的社區(qū)營造的前景廣闊,因為社區(qū)營造是中國鄉(xiāng)村社會的復興的關鍵,通過社區(qū)營造升級社區(qū)治理是豐富國家治理制度選擇的必然之路。

中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉自:學習與實踐2016年11期

(掃一掃,更多精彩內容!)