摘要:在農地流轉規模持續擴大的趨勢下, 農地流轉去農業“內卷化”目標未能實現, 其自身卻陷入“內卷化”困境, 表現在流轉增速放緩、農地流轉導致“小農復制”和農地流轉對農業生產效率作用遞減等方面。本文分析發現, 農地的客觀屬性、農戶主體效應、農地流轉市場缺陷和政府推動農地流轉的階段性、運動性是農地流轉進入“內卷化”陷阱的原因。本文基于“三個適應”視角分析未來農地流轉發展應遵循的適度性原則。各主體需要在發展多種形式的適度規模經營、促進小農戶與現代農業有機銜接、建立完善農地流轉治理體系等方面發力, 跳出農地流轉“內卷化”陷阱。

一、問題的提出

20世紀70年代末開始實行的家庭承包責任制極大地激發了農民的生產積極性, 解放和發展了農村生產力, 曾對我國農業發展做出重要貢獻, 但是, 在以均田承包為主要特征的制度安排下, 土地分布零散, 細碎化嚴重, 農業生產經營規模偏小。細小和分散的小農經濟陷入精耕細作的路徑依賴并被鎖定, 陷入“內卷化”困境 (郭繼強, 2007) 。隨著我國工業化、城鎮化水平的不斷提高, 家庭承包責任制忽略了農戶在農業生產效率上的差異, 使農戶規模與效率錯配 (Adamopoulos等, 2014) , 制約中國農業生產的進一步發展。農業問題的出路在于土地。政界和學界探索并寄希望于農地制度變革, 達到去農業“內卷化”之目標。隨著城鎮化和農村勞動力轉移, 人地關系開始松動, 理論上, 通過土地流動與再配置, 有助于實現農業適度規模經營, 提升農業生產效率, 增強農業國際競爭力。但是, 在農地流轉面積占家庭承包耕地面積的比重 (下文簡稱“農地流轉率”) 超過1/3的現實情況下, 農業適度規模經營的趨勢沒有出現, 農地流轉市場發育依舊緩慢且地區差異顯著, 我國小農經濟面貌沒有實質性改變。這意味農地流轉去“內卷化”目標未能實現。農地流轉自身卻陷入發展困境, 呈現“內卷化”特征。本文將分析和概括農地流轉“內卷化”的基本特征、形成原因, 并基于“三個適應”視角分析未來農地流轉發展的適度性, 最后提供跳出農地流轉“內卷化”陷阱的建議。

二、農地流轉的去“農業內卷化”目標與其自身“內卷化”特征并存

(一) 農地流轉的去“內卷化”目標

人多地少的基本國情決定了我國農業尤其是糧糧食食生生產產面面臨臨挑挑戰戰的的復復雜雜性性與與現現代代農業發展任務的艱巨性。戶籍制度一度阻隔城鄉要素流動, 規模龐大的農村剩余勞動力只能滯留農業, 即使后來戶籍約束得到緩解, 城鄉之間的要素流動仍不完全。再者, 龐大的農村勞動力也無法在短時間內全部釋放。而單位面積土地上勞動投入的高度密集和單位勞動的邊際報酬遞減, 導致農業領域出現“沒有發展的增長”, 即“農業內卷化” (黃宗智, 2000a, 2000b) 。“農業內卷化”不利于提升農業生產效率, 對糧食安全構成威脅, 阻礙我國現代農業發展。擺脫“農業內卷化”, 需要以要素流動與重新配置帶動產業結構調整與效率改進, 這依賴于規范、有序的農地流轉推動。農地流轉本身是一種政策工具, 其工具性體現在:土地自由流動促進農業生產方式從目前相對封閉的、自給自足的小農經濟轉變到開放的、面向市場的產業化生產 (張良悅, 2016) 。

(二) 農地流轉的“內卷化”特征分析

1. 農地流轉進入“增速下降”通道。

自1984年中央“一號文件”首次提出鼓勵農地流轉以來, 陸續出臺了一系列鼓勵支持農地流轉的政策文件, 但發展緩慢。1990年, 全國轉包、轉讓土地的農戶數占比僅0.9%, 轉包、轉讓的耕地面積占比也只有0.44% (1) 。2008年, 中共十七屆三中全會召開并審議通過了《中共中央關于推進農村改革發展若干重大問題的決定》, 農地流轉開始進入全新的發展階段。2008年, 全國農地流轉面積1.09億畝, 農地流轉率8.84%, 2016年相應增加為4.71億畝和35.00%。雖然農地流轉規模在持續擴大, 但是, 從2015年開始, 農地流轉增速放緩, 從2014年的4.66%下降到2.94%, 2016年繼續下降到1.70%。2005—2016年, 農地流轉發展經歷了緩慢期—加速期—減速期的轉變, 當前農地流轉增速放緩趨勢明顯。

2. 農地流轉的“小農復制”:

農業分散經營格局固化。從土地分布和戶均經營規模來看, 2007年, 每個農業勞動力平均占有的耕地面積僅0.4公頃, 相當于英國的3%、日本的16%、韓國的36%, 甚至比印度 (0.6公頃) 還少 (郭熙保, 2013) 。如果按每個農戶家庭有兩個農業勞動力計算, 戶均耕地面積僅為0.8公頃 (12畝) , 并極有可能分布在遠近不同、肥瘦不等的地方。根據1999年和2000年對四川、河南等五省共1000戶農戶的調查, 我國戶均耕地4.7塊, 最多的農戶擁有33個地塊, 平均地塊面積僅為1.7畝 (葉春輝等, 2008) 。2010年底, 我國農戶平均經營耕地面積為8.7畝, 平均實際經營耕地塊數為5.5塊, 地塊平均面積僅為1.6畝 (展進濤等, 2016) 。根據國家第三次農業普查數據, 截至2016年底, 全國2.3億戶農戶, 其中2.1億戶農業經營戶, 平均每戶承包8畝地。

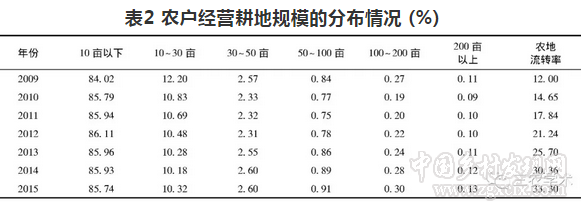

從農戶經營耕地規模的分布情況來看, 2009年, 經營耕地面積在10畝以下的農戶數占總農戶數的比例為84.02%, 2015年為85.74%, 大多數農戶經營耕地的規模仍然偏小。根據錢克明等 (2014) 、林萬龍 (2017) 的研究, 基于我國基本國情、農情, 戶均耕地幾十畝應該是未來我國農地經營規模的常態。但是, 截至2016年底, 我國有近2.6億農戶經營耕地面積在50畝以下, 占農戶總數的97%左右。小農戶仍是我國主要的農業經營主體, 小農戶在農業生產中能否現代化, 直接決定了我國農業現代化的發展程度。盡管自2008年以后, 我國土地流轉速度加快, 但這僅僅是土地耕種權利在小農之間的轉移, 戶均耕地規模仍然偏小, 農業分散化經營格局固化, 農地流轉導致“小農復制”。

3. 農地流轉對農業生產效率作用遞減。

阿瑟·楊格在《農業經濟論》一書中最早提出了農業適度規模經營理論 (Young, 1770) , 土地規模與生產效率包括線性關系和非線性關系, 前者包括正相關和負相關, 后者包括U型關系和基于效率選擇差異的不確定關系。理論界認為農地流轉是有效率的, 很大程度上是由于其能夠解決土地規模較小、耕地細碎化等問題。但是, 在我國當前的農業生產條件下, 過度擴大農業經營規模反而不利于提高農業單產。從目前來看, 我國土地單產是遞減的。根據對全國6萬戶農戶的抽樣調查發現, 大規模農戶的土地單產遠低于小規模農戶, 前者為714元/畝, 后者為2614元/畝 (1) 。大規模農戶的農業單產更低, 原因在于:大規模農戶單位土地的勞動力投入明顯低于小規模農戶, 在農業機械化程度沒有足夠高的情況下, 經營面積過大會攤薄單位土地上的勞動投入;從種植結構來看, 大規模農戶主要是產糧戶, 小戶種植經濟作物的土地比例更高, 經濟作物的附加值更高。土地生產率與農戶經營規模之間存在“倒U型”關系和階段性表現 (陳杰等, 2017) 。

雖然土地流轉能夠在一定程度上緩解農戶經營規模偏小的問題, 但是總體來看推動較緩慢, 農戶經營規模偏小的基本面不變。在這種情況下, 在勞動力、資金等諸多方面難以實現資源的優化配置, 對專業化的強調沒有太大意義, 農業分工也只能停留在自然分工層面, 效率上升空間有限。在未來較長時期內, 小農戶仍將是我國農業生產經營的主要組織形式。農地流轉導致相當數量的小規模農戶、一定數量的中規模農戶和少量的大規模農戶并存, 這種狀態將長期持續。糧食作為土地密集型農產品, 相對其他作物而言, 受我國耕地資源狀況的影響更大, 土地細碎化對不同規模糧食生產農戶均可能造成技術效率損失。而農地市場的扭曲也降低了農業勞動生產率 (蓋慶恩等, 2017) 。

三、農地流轉“內卷化”形成原因分析

(一) 農地的客觀屬性是農地有效流轉的先天羈絆

1. 土地的非遷移性與農地的“流動性”之間的矛盾。

土地只能在其所處的地理位置和地形部位上加以利用, 不像其他生產要素可根據需要而移動位置, 這就是土地的非遷移性。所以常稱土地為不動產。土地的非遷移性是土地區別于其他資源要素的重要特性, 也是制約農地流轉發展的重要客觀因素, 但這一點常常被忽略。交易性是農地流轉最重要的特性之一, 交易的啟動與實現需要以要素的自由流動為基礎, 物理形態上的位置可移動是要素流動的基本要求之一。農地的非遷移性違背了這個原則, 農地流轉市場已不同于通常意義討論的要素市場。學界普遍認為的農地流轉有利于實現土地要素的自由流動與重新配置, 只是從流轉主體意愿與流轉權利層面得出的結論, 忽視了農地流轉存在天然的、非人力可左右的限制條件, 這是農地流轉市場的客觀特殊性。正是這種客觀限制, 對流轉意愿、流轉方式和流轉效率等都產生了負面效應。

2. 土地整理的資金沉淀性與小農戶投資的有限性之間的矛盾。

土地整理就是指農業經營主體采取各種措施, 對田、水、路、電等進行綜合整治, 提高耕地質量, 增加有效耕地面積, 提高生產效率, 增加經濟效益的行為。土地整理費用是農地轉入方考慮的成本之一。如果土地整理難度大, 那么農業生產者轉入土地的動力不足。即使成功轉入了土地, 若整理費用過大或整理后的土地利用效率較低, 轉入方有可能虧損, 也會影響其他流轉主體的積極性。在家庭承包責任制下, 家家分田、戶戶種地, 各家各戶的田地分布遠近結合、肥瘦搭配, 耕地分布的嚴重細碎化增加了土地整理的難度與成本。再考慮到區域之間自然地理特征的差異, 中西部地區以丘陵山地為主, 水資源缺乏進一步加劇了土地細碎化, 增加農業經營難度和成本, 制約土地流轉規模, 形成有供無需的局面 (吳記峰等, 2011) 。此外, 土地的非遷移性決定了土地總是與特定的自然環境條件和社會經濟條件相聯系, 為了改造和利用土地所進行的農業基本投資、農業生產布局必須與特定的環境條件相結合, 不能輕易分離, 否則需要支付較高的成本。簡而言之, 土地整理的資金沉淀性不僅僅導致農戶參與流轉的積極性不高, 即使順利流轉, 小農戶也沒有對土地進行改造的能力, 更難以實現規模經營和效率改進。

3. 土地產權的模糊性、非完整性不能滿足農地經營權流轉的產權要求。

土地承包經營權具有雙重屬性。一方面, 土地承包經營權具有物權性質, 但只是物權中的他物權, 即依照授權支配他人的物的權利, 因為承包經營的土地不屬于自己所有。另一方面, 土地承包經營權又具有債權性質, 它產生于承包合同, 是發包人和承包人雙方達成的結果。因此, 土地承包經營權的行使需要同時符合所有權人和承包人的意志。集體所有的土地承包出去, 是行使了所有權人的權力, 是所有權派生了承包經營權。農民擁有的是一個殘缺的地權, 導致農戶對土地投資的積極性不高, 降低了土地邊際生產率, 農村土地需求不足;同時, 產權殘缺拉低了土地承包經營權交易價格, 承包經營權流轉的收益會因此下降, 抑制農村土地供給 (錢忠好, 2002) 。

清晰的土地產權是農地交易的前提。農村土地所有權主體模糊不清, 農民對土地的使用權受到侵害, 其流轉的主體地位也難以保障, 為地方政府和基層組織干預農民農地流轉進行權利尋租提供了空間。農地流轉中各類利益相關主體的不規范行為, 導致流轉收益分配不合理, 農地流轉績效機制難以成形, 因而農戶缺乏流轉動力 (馬曉河等, 2002) 。雖然部分學者提出農村土地私有化的建議, 但持反對意見的學者提出, 經濟收益才是產權安排的基礎, 在當前土地規模小、收益低的情況下, 農村土地產權改革難以對農戶農業生產投資產生實際影響, 也無法顯著擴大農地流轉規模 (鐘甫寧等, 2009) 。

(二) 農戶主體效應是農地流轉“小農復制”的認知根源

1. 稟賦效應:

疊加影響農地轉出意愿、流轉方向和流轉效益。長久以來, 土地是中國農民的“命根子”。盡管隨著城鎮化和農村勞動力轉移, 農村人地關系不斷變化甚至有所松動, 農地流轉也呈現一定的潛在收益, 但這種潛在收益的吸引力并未使農地供給形勢樂觀, 一個重要的原因在于農民對所擁有土地的價值評價很高, 在行為經濟學中稱為“稟賦效應”。稟賦效應, 即某物品一旦成為自己擁有的一部分, 人們傾向于給予它更高的價值評價 (Thaler, 1980) 。Radin (1982) 強調, 如果一項財物的損失所造成的痛苦不能通過另外財物的替代得到減輕, 那么, 這項財物就與其持有者的人格密切相關, 稱為人格化財產。稟賦效應在農地流轉中的存在性、作用機理、影響因素已經得到了驗證 (羅必良, 2014;胡新艷等, 2017) 。稟賦效應直接抑制了農地流轉, 更重要的是, 農戶對不同流轉主體的稟賦效應強弱差異導致土地更容易流向小農戶, 阻礙規模經營與農業生產方式改變, 導致農地流轉陷入規模擴大與效率遞減并存的發展困境。

2. 價格效應:

地租差異影響流轉動力和流轉用途。若是農民私下流轉土地, 流轉價格通常較低, 甚至是“零地租” (陳奕山等, 2017) , 要么導致流轉動力不足, 要么只是小規模、分散流轉。若是農民將土地流轉給大戶或企業, 由于稟賦效應和行政力量干預, 在各利益相關主體的博弈下, 地價通常會被抬高, 轉入方需要支付較高的地租。如果轉入方的邊際報酬為負, 那么其沒有激勵去轉入土地。據李春生 (2017) 在皖北等地的調查, 流轉土地租金為800~1000元/畝, 化肥、種子、農藥每畝500多元, 農機具、播種、人工等每畝500元, 則畝均成本超過1800元, 種植小麥、玉米夏秋兩季的收入合計1464元, 一畝地虧損超過360元。如果流轉農地用于糧食生產, 經營主體難以實現可持續經營。若想獲得經營收益, 要么轉變土地用途, 搞“非農化”、“非糧化”, 要么調整種植結構, 改種收益更高的經濟作物。

3. 錨定效應:

農業生產方式轉變困難影響流轉速度和流轉效益。家庭承包責任制下一家一戶小規模經營模式常態化, 小農生產仍是中國主要農業形態 (許惠嬌等, 2017) 。轉變農業發展方式, 構建新型農業經營體系, 需要從提升農業效率和創新農業組織形式兩方面著手, 但是, 無論是農業全要素生產率改進, 還是農業經營模式創新與完善, 都困難重重。農民的行為改變不僅受到自身及所屬文化傳統的障礙, 還受到農業環境中的經濟、社會、自然等條件的制約 (王慧軍, 2003) 。大多數農戶一旦習慣了特定的種植結構和生產方式, 就不輕易作出改變, 流轉土地也就沒有太大的必要性。即使流轉了土地, 也只是出于耕作便利、人情往來等目的的私下流轉, 如互換離自家近的耕地以方便耕作。如此一來, 小農經濟得以固化。

(三) 農地交易市場缺陷是農地流轉效率損失的根源

市場通過價格信號和競爭機制, 使資源得到合理配置, 是資源配置的有效手段。但農地流轉不是一個純粹的要素市場, 而是一個“關系型人情市場” (羅必良, 2014) 。加上我國農村土地市場發育不完善, 市場主體不夠成熟和市場機制不完備并存, 導致農地流轉效率損失。

1. 農地流轉市場主體的不夠成熟導致其作用力有限性。

交易的開始源于交易主體的內在動力, 交易的實現依賴于提供交易相關服務的主體。交易的整個過程涉及交易主體和服務主體, 受到不同市場主體的共同作用力。在我國, 一方面, 農民自發流轉的局限性是農地交易主體不足的根源。另一方面, 我國農地流轉市場中介組織發育滯后, 難以發揮連接農戶與市場、農地供給方和需求方的橋梁作用, 也無法扮演好在農地流轉信息咨詢與發布、合同簽訂與見證、糾紛調解等方面的服務角色, 造成農地流轉信息不對稱, 農戶與市場難以對接 (周飛, 2006) , 農戶只能在農村內部自發地流轉土地。農業規模報酬的實現和生產效率的提升依賴土地、勞動力、農業機械等生產要素的優化組合, 農業生產的產前、產中、產后的各環節服務也缺一不可。我國農村土地市場仍處于發育階段, 土地流轉服務平臺較少, 服務水平較低, 既影響土地流轉的進程也影響土地流轉的質量和效果。農地流轉中介組織有限成為農地流轉市場活力不足與秩序混亂的重要因素, 農地流轉效率受損。

2. 農地流轉市場機制的非完備性影響農地流轉發展質量。

我國農地流轉市場仍處于發育階段, 市場機制尚不完備。 (1) 價格機制扭曲。一方面, 農戶自發流轉的價格由于農戶認知、人情關系等原因而偏低, 甚至出現“零地租”現象 (陳奕山等, 2017) , 另一方面, 政府推動的向工商資本大規模流轉的價格因資本滲透和行政干預又不斷被抬高。在農地流轉市場, 土地不再是一種用于交易的、純粹的要素, 而是承載收入、保障、人情交換等多種功能的載體。地租確定的過程是各利益相關主體博弈的過程 (田先紅等, 2013) 。流轉價格無法反映土地要素的真實價值, 農地流轉市場亂象層出, 效率損失。 (2) 評估和監管機制不健全。土地評估是形成真實、有效的流轉價格的重要環節, 包括土地等級評估、土地收益評估等, 需要請專門的土地評估機構進行定價, 以維護農民作為流轉主體在市場經濟條件下的合法權益, 避免市場價格蒙騙。但是, 當前我國正規的土地評估機構有限, 相應的評估辦法與標準仍欠缺。同時, 法律法規制度對于農地流轉制度安排還存在缺陷, 流轉法規體系不健全, 缺少對流轉必要的公證和監管 (季虹, 2001) 。農地流轉引發的糾紛日益增多, 各地相關政策、法規對矛盾糾紛處理隨意性大, 難以規范農村土地流轉市場。 (3) 風險保障機制建立尚處于初級階段。我國農村土地流轉發展面臨外源性和內源性雙重風險 (趙峰, 2014) 。雖然經2016年農業部的積極推動后, 全國多個省、市、縣出臺了關于加強對工商資本租賃農地監管和風險防范的具體實施意見, 已繳納土地流轉風險保證金1.98億元, 但對于近5億畝流轉農地來說還遠遠不夠。不管是政府推動還是市場探索, 建立完善農地流轉風險保障機制的進程緩慢, 影響農地流轉發展質量。

(四) “諾思悖論”是農地流轉速度轉換的推手

1978年以前的兩次農地制度改革, 充分體現了我國公共治理活動遵循“運動式”思維 (李永安, 2015) 。對照農地流轉現實, 政府在農地流轉中的行為取向仍擺脫不了“運動式”思維的桎梏。大規模集中流轉土地的行為嵌入在地方政治生態中, 這既是地方政府落實中央“發展農業適度規模經營”政策的目標責任的結果, 又是其積極追求政績、爭奪項目資源的產物 (曾紅萍, 2015) 。“諾斯悖論”為農地流轉速度轉換提供了重要解釋。

1. 政府推動農地流轉行為具有運動性、階段性。

1984年中央“一號文件”首次提出要“鼓勵土地逐步向種田能手集中”, 打開了農地流轉的政策口子。到20世紀初期, 農地流轉已從禁止流轉到允許流轉、從單一形式流轉到多種形式流轉、從無償流轉到有償流轉。在此期間, 農地流轉發展緩慢, 主要表現農戶私下的小規模流轉。但是, 自2008年召開十七屆三中全會以來, 農地流轉由私下流轉逐步轉向市場流轉, 農地流轉與規模化經營更明確且頻繁地結合在一起, 土地的資本、資產屬性得到強化, 催生了政府“運動式”推動農地流轉 (見表3) 。隨著在國家政策層面號召“工業反哺農業, 城市支持農村”, 城市與農村的關系由汲取型向反哺型轉變, 資本下鄉的政策推力形成 (趙祥云等, 2016) 。工商資本下鄉成為政府開展農地流轉運動的重要載體。工商資本以土地經營者的身份直接從農民手中轉入土地, 而且往往是超大規模轉入土地。為了打造“超級規模”典型, 政府支持的對象多為1000畝以上的企業, 因此絕大部分農業補貼資金和項目都向農業企業傾斜 (王彩霞, 2017) , 這又進一步加快農地流入工商企業。

目前, 各地方政府仍呈現強力推進農地流轉的勢頭, 但已逐漸從一味擴大農地流轉規模向規范農地流轉市場轉變。2014年以來中央連續發文要求規范農村土地流轉行為, 防止搞大躍進。政府對工商資本下鄉的態度也經歷了放任—約束—適度推動的轉變。

2. 財力困境和維穩壓力降低了政府助推農地流轉的加速度。

(1) 政府對新型經營主體的扶持力度受制于財政困境。新型農業經營主體是推進農地規模經營的主力軍, 扶持新型農業經營主體是發展現代農業的重要舉措。但是, 自1994年財稅體制改革后, 地方政府的財政收入驟然下降, 開支卻沒有相應減少, 很多地方政府陷入財政窘境。地方政府對新型農業經營主體的扶持也顯得“心有余而力不足”, 甚至出現地方政府將國家對新型農業經營主體的農業扶持款用來彌補財政資金缺口的現象。一方面, 地方政府積極幫助新型農業經營主體爭取國家的政策扶持, 另一方面, 在新型農業經營主體的國家扶持經費方面弄虛作假, 存在通過各種手段侵占和挪用相關經費的情況 (汪發元, 2015) 。2009年, 獲得財政資金扶持的合作社數為13.5%, 2015年下降到2.5%, 各級財政專項扶持資金總額的絕對值自2014年開始下降。2015年獲得財政資金扶持的家庭農場數僅為6.6%, 平均每個享受財政扶持的家庭農場獲得扶持資金5.9萬元;獲得貸款的家庭農場數僅為5.9%, 其中獲得20萬元及以下貸款的家庭農場數占65.1%。 (2) 過多行政干預容易引起群體事件和社會治理問題。農地流轉不僅僅是一個經濟問題, 還是一個政治問題, 更是一個社會問題。現行農村土地大規模流轉的原始驅動力源于地方政府的自利性, 這種自利性既包括政績考核, 也包含權利尋租。隨著農地流轉的經濟利益日益凸顯, 各利益主體的非均衡化分利以及政府推動農地流轉的目標與農民的期望背道而馳, 極易產生農民與政府的強烈沖突和對抗, 引發土地流轉糾紛, 并從自發型演變成組織型的群體性事件。全國土地流轉糾紛數從2009年的6.6萬份上升到2015年的11萬份, 增幅為65.8%, 這些糾紛主要發生在農戶之間、農戶與村組集體之間、農戶與其他主體之間。工商資本下鄉導致的“非農化”、剝削小農、鄉村治理惡化等嚴重后果也給政府敲醒了警鐘。在這種情況下, 政府出于社會維穩的目的, 其農地流轉運動也不得不減速。

四、農地流轉發展適度性評價:基于“三個適應”視角

當前, 全國農地流轉率已超過1/3, 東部沿海地區甚至超過1/2, 這是政府推動農地流轉的結果。農地流轉的基本原則是依法、自愿、有償, 其落腳點是尊重農民意愿、保護農民權益。在農地流轉的大趨勢下, 未來農地流轉發展必須與城鎮化進程相適應, 與農村勞動力轉移相適應, 與農民的接受程度相適應。

(一) 農地流轉要與城鎮化進程相適應:基于“四化同步”的分析

農地流轉發展到現在, 已經不僅僅涉及土地要素流動與勞動力往返于城鄉的問題, 其核心爭議點也從流轉與否轉變到如何流轉、流轉的適度規模、流轉效益等方面, 農地流轉與城鎮化不再是簡單的線性關系。另一方面, 城鎮化與工業化、信息化、農業現代化緊密聯系, 城鎮化在工業化與農業現代化之間發揮橋梁作用, 信息化則對工業化、城鎮化和農業現代化發展起到助推作用。關于農地流轉與城鎮化進程的適應性討論, 更需要有“四化同步”的認知高度。當前, 人地關系開始緩解, 為農地流轉及其被預期的規模經濟效益、收入效益等一系列正效應提供了理論上的可能性, 但由于現存農地產權制度的固有缺陷和農業剩余勞動力的規模龐大等因素, 無論是從農業生產效率還是新型農業經營體系來看, 農業現代化水平仍然較低, 農業現代化成為“四化同步”的短腿。工業化發展也面臨用工成本高漲壓力與勞動力供需錯配等問題。雖然2016年我國城鎮化率已經達到57.4%, “鄉土中國”向“城鄉中國”轉變, “城鄉隔絕”向“城鄉融合”轉變*, 但轉型期我國農業發展、鄉村治理面臨諸多不確定性。未來推進農地流轉要更加注重與經濟社會發展水平相適應, 特別是與工業化、城鎮化成正比, 與農業現代化水平成正比 (何紅衛, 2013) 。

(二) 農地流轉要與農村勞動力轉移相適應:基于農村勞動力雙向流動的分析

在農村勞動力向農外轉移方面, 從絕對數量看, 2008年全國農村外出務工勞動力人數為18165萬人, 2015年達到23377萬人。從規模看, 農村外出務工勞動力占農村總勞動力的比重持續擴大, 從2008年的34.8%上升到2015年的40.9%, 但增速下降, 且波動較大, 具體表現為:2008-2012年呈“W”型變化, 2013年急劇下降, 從2012的1.4%下降到0.7%, 2014年降為0.5%, 2015年繼續下降到0.3%。這意味農村勞動力向外轉移的潛力幾乎殆盡。再考慮進城農民工的返鄉趨勢。在后發現代化的基本國情下, 中國無法確保農村近5億剩余勞動力的穩定就業 (彭衛兵等, 2010) , 也無法提供足夠的資金實現對農民工全方位的社會保障。低成本工業化和高成本城鎮化雙重約束導致農村勞動力呈“候鳥”型轉移, 農民工身份轉換滯后于職業轉換, 無法真正退出農業 (“城鎮化進程中農村勞動力轉移問題研究”課題組, 2011) 。農村勞動力轉移的不徹底性與不穩定性及由此導致的兼業經營, 在較長時期內會是常態。大規模進城務工勞動力到達一定年紀或在非農行業遭遇挫折后, 會選擇返回農村。也就是說, 盡管農村外出務工勞動力規模龐大且仍在不斷擴大, 但新增的農村外出務工勞動力數量極有可能被返鄉意愿強烈的農民工數量抵消, 出現“逆庫茲涅茨”現象, 這就意味留在農村務農的勞動力數量可能保持穩定甚至回升*。從這一點來看, 農地流轉所要求的農村人地關系松動條件并沒有那么樂觀。

在農村勞動力轉移問題上, 既要關注農村勞動力向外轉移的規模, 也要認識到進城農民工返鄉的意愿與趨勢。今后, 農地流轉政策制定不僅要考慮農村勞動力向外轉移過程的長久性, 還要考慮農村勞動力轉移的不徹底性及可能的回流現象, 綜合考慮農村勞動力雙向流動后的變化情況。

(三) 農地流轉要與農民的接受程度適應:基于農地流轉的機會成本的分析

2014年, 由農戶經營的耕地面積為11.61億畝, 占87.36%, 農地流轉的主體是農戶。回溯我國農地流轉制度的變遷可以發現, 農民對農地流轉制度的認識是在肯定—否定—否定之否定過程中不斷提高和上升。在市場環境和生產技術條件給定的情況下, 農戶的目標在于其收入最大化 (許慶等, 2008) 。隨著城鎮化和農村勞動力轉移, 農民增收渠道呈多樣化, 農民收入結構發生了根本變化, 2013年農戶家庭收入來源中工資性收入首次超過家庭經營性收入*。農民具有更多的生計選擇, 對農地流轉的態度主要視農地流轉能否增加收入而定, 這涉及到農地流轉的機會成本問題。由于地租的吸引力, 若農地流轉租金高于務農收入, 則農戶有激勵轉出土地放棄從事農業生產, 并選擇進城務工。只有實現從事農業生產的收入基本等于甚至超過從事第二、三產業的平均工資水平, 農戶才有意愿轉入土地從事農業生產。另一方面, 即使是種植大戶, 也并不必然會轉入土地擴大經營規模, 因為擴大經營規模未必就能獲得規模經濟, 規模經營也有適度要求。種植大戶轉入或轉出土地、不流轉土地都有可能, 這取決于流轉土地能否增加其收入。

五、跳出農地流轉“內卷化”陷阱的出路

(一) 鼓勵發展多種形式適度規模經營, 引領農地流轉的“適度性”

我國農業不適合歐美等發達國家的大規模經營模式, 但即使“小規模”, 最低也要達到“經營有效、生活富裕”所必須的適度規模, 并創新發展多種形式的農業適度規模經營, 提升農業生產效率。 (1) 堅持以“三權分置”為指導, 加快農地流轉步伐。落實集體所有權、穩定農戶承包權、放活農地經營權, 以放活經營權為核心, 根據形勢發展動態賦權, 讓農地的各項細分權能落到實處, 釋放土地的農業生產要素功能。 (2) 創新多形式適度規模經營。推動土地規模經營和社會化服務相結合, 因地制宜, 發展土地密集型、勞動密集型和資本密集型產品生產, 鼓勵創新多種形式的農業適度規模經營。 (3) 通過要素流動與重新配置, 提高農業生產效率。以優化土地要素配置為抓手, 通過農地流轉提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率和全要素生產率, 推動農業規模化、集約化經營和現代農業發展。

(二) 促進小農戶與現代農業發展有機銜接, 內生和外生同時發力促進農地有序、持續流轉

(1) 堅持家庭經營的主體地位, 保護小農戶的切身利益, 讓小農戶更多地分享產權制度改革紅利, 讓農民成為農村改革和農業現代化的參與者、受益者。 (2) 積極培育新型農業經營主體, 提供適當的鼓勵政策和補貼, 為經營農業營造良好的環境。 (3) 規范、引導工商資本下鄉, 建立完善工商資本下鄉的資格審查、項目審批和風險保障金制度, 杜絕工商企業搞“非糧化”、“非農化”建設, 防止工商資本消滅小農、剝削小農。

(三) 建立健全農地流轉治理體系, 降低農地流轉中的綜合成本

(1) 充分尊重農民的農地流轉主體地位, 以尊重農民意愿、保障農民權益、保護農民收益分配作為推進農地流轉的根本落腳點。 (2) 把農地流轉與城鎮化、鄉村治理有效銜接起來, 加強村莊民主與村民自治, 適應農村勞動力轉移, 發揮農地流轉對農業、農民、農村轉型的積極作用。 (3) 堅持市場和政府關系的準確定位。處理好政府和市場的關系, 潤滑農地流轉矛盾。政府主要在建章立制, 服務和監管上下功夫, 發揮各級政府和農業管理部門在土地流轉中的保障作用;尊重基層創造, 充分調動基層服務和農戶參與的積極性、主動性、創造性, 促進農戶由“勸我流轉”到“我要流轉”。鼓勵建立農地流轉中介組織, 充分發揮市場在資源配置中的決定性作用, 營造農地流轉的市場化環境。

中國鄉村發現網轉自:《農業經濟問題》 2018,(09)

(掃一掃,更多精彩內容!)