摘要:農村土地權屬問題看似一個顯問題,實質不然。盡管學術界對這一問題未予以高度關注,但確是一個實實在在的現實問題。從調查結果看,樣本農民對農村土地權屬的認同以“國家所有”為主。這一結果固然與樣本的本身閱歷膚淺有關,但進一步的調查發現,樣本農民對國家相關法律法規是高度關注的,他們的“明知故犯”式的矛盾選擇是有其特定原因的,也是符合理性行為準則的。農村土地權屬法律界定的模糊化與實踐操作的國家意志化是導致樣本農民做出這一“明知故犯”結果的根本動因。由此可以看出,在對待農民問題上,國家的法律規定固然重要,實踐操作更重要。一個不把農民土地所有權益放在相應位置的管理制度,是不會得到農民認可的,由抗爭引發的農地糾紛問題就不會在短期內得到很好解決,相反,隨著農村城市化,鄉村工業化進程的加快,農民與政府的矛盾將會加劇。

有關農村土地的權屬問題似乎是一個早已十分明白,無需爭論的問題。學術界對于農村土地權屬的討論也多集中在對現有農地制度本身存在的問題(葉玉國,1990;趙德起,2007)與改革上(李全倫,2007;段文技,孫航飛,2006;姜冰雨,趙守東,2006;章政,2005;錢忠好,2002),盡管部分學者的研究視角有所轉移,重點研究的是現有農村土地制度與農村經濟發展的關系(劉媛媛,2004;劉曉宇,張林秀,2008),但對于所討論主體——農村土地權屬——的現實操作認知卻很少觸及。經常與農村調查打交道的我,在新世紀初一次偶然的調查中觸及到這一問題時,被調查者給出的答案令我大為驚詫。為了把這一問題搞的更清楚些,在2003-04年我們選擇更大范圍,對這一問題農民之反映做了進一步深入調查,同時,對國家相關法律也進行了全面系統收集。到底是什么原因促使被調查者把早已成文的國家法律規定置之度外,而給出了一個讓人驚詫的回答?是被調查者閱歷不夠,文化水平低?還是事實讓他們做出這樣的選擇?盡管持續數年調查已停止,處理的結果也一直未發表,但總感覺這個問題是一個非常有意義且十分現實的問題。特別是在改革開放以來,農村社會問題向土地糾紛集中趨勢越來越明顯情況下(于建嶸,2004;葉鵬飛,2008),引發了我將數年前的調查數據及分析結果整理成文,并以期通過發表給決策者在處理農村農地產權糾紛問題選擇對策時提供一些參考。

1.樣本的特性及其它

1.1樣本資料獲取背景及其它

最初的調查是2002年春,利用湖北農學院的本科生畢業實習機會,對湖北監利縣做了一次試驗性調查,共獲取有效樣本177個,涉及監利24個鄉鎮中的6個鄉鎮,786個村中的50個行政村(史清華,黎東升,2003;史清華等,2005);同年夏,組織山西農業大學的本科生在山西又做了一次同樣調查,共獲取有效樣本201份。樣本涉及山西全省11個地市,近40個縣(市、區),90余個鄉鎮(史清華,張改清,2003;史清華,卓建偉,2003)。在經歷兩次調查后,感覺樣本量還是非常有限,數據難以服眾,遂于2003年寒暑兩假期間,組織上海交通大學、長江大學(原湖北農學院)、山西農業大學以及河南財經大學等四校大學生,在全國范圍做了兩次規模較大的調查,共獲取有效樣本1544份,樣本不僅涉及湖北、山西、河南,還包括云南、江蘇、黑龍江、山東、新疆等全國10多個省(市區)(史清華等,2004、2006和2007;史清華,卓建偉,2007)。2004年,配合上海市農委《中華人民共和國農村土地流轉法》知識普及,對上海市涉農人員的農業法律知識做了專門問答,此次獲取有關農地權屬相關問題的問卷共計1694份(顧琳惠,史清華,2006;史清華等,2007)。在全部樣本中,相對集中的省市有5個,分別是上海(1834份,占50.72%),湖北(915份,占25.30%),河南(387份,占10.70%)和山西(319份,占8.82%)和云南(68份,占1.88%);其它5省區只有93份,占2.57%。

1.2樣本的可信度

一項社會調查的成功與否,關鍵在于調查者與被調查者對調查內容的了解和掌握,同時二者的配合也至關重要。所以在調查結束時,都專門設計了一組調查者與被調查者對當次調查的評價。就調查者本人觀察,被調查者的態度分布為:“積極合作”的占40.93%,“合作”的占45.45%,“應付”的占13.62%;對問卷中提到的問題的理解分布為:“完全理解”的占21.11%,“比較理解”的占46.80%,“不太理解”或“不理解”的占32.09%。從被調查者自我評價看,對問卷的理解程度評價分布為:“完全理解”的占23.23%,“大部分理解”的占60.08%,“一知半解”或“不理解”的占16.69%。對提供的情況真實程度評價分布為:“完全屬實”的占35.21%,“基本屬實”的占43.37%,“一般”的占21.42%。對調查本身的作用評價分布:41.87%認為對政府未來制定決策有價值,32.31%認為對改善其當前狀況有影響。這一結果表明,本調查是比較成功的,數據資料是基本可靠的。盡管調查還存在一些問題,諸如有一定的“應付”和“不理解”比例存在,但這一現象存在恰恰是田野調查中必須存在的。不存在反倒是不正常的。

1.3樣本的年齡與文化特性

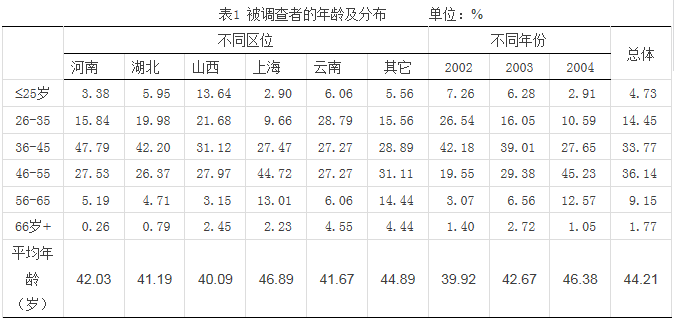

就被調查者年齡看(表1),最小為18歲,最大為89歲,平均年齡為44.21歲。各個年齡段的分布為:25歲及以下,占4.73%,26-35歲之間占14.45%,36-45歲之間占33.77%,46-55歲之間占36.14%,56-65歲之間占9.15%,66歲及以上占1.77%。樣本的年齡分布呈現一種典型的正態狀。這一分布在區位和時間上表現非常一致。但分布的峰點有明顯不同。就省際區位情況看,樣本年齡分布峰點最高出現在上海,平均年齡達46.89歲,而最低則出現在山西,平均年齡為40.09歲,極差在6.80歲。就年度情況看,樣本的平均年齡隨著時間的推移,呈現一種上升趨勢,在2002年時,樣本的平均年齡為39.92歲,到2003年則增大到42.67歲,到2004年則進一步升高至46.38歲,上升速度相當驚人,年平均增速達7.78%。這一結果從一個方面反映出,中國經濟現代化進程中,農戶家庭留守人員的老化現象明顯。

就被調查者的文化程度看(表2),未上過學或就學時間在3年以下者占1.70%,在3-6年者占19.53%,在7-9年者占58.63%,在10-12年者占13.37%,在12年以上者占6.76%。樣本的就學年限同樣表現為一種正態分布,且在區際間和時間上結構非常一致。但這并不表明,各地的教育程度也非常一致,就省際區位看,樣本受教育程度最好的是上海,平均受教育時間達8.40年,其次是山西,為8.36年,第三是湖北,為8.21年,第四是河南,為7.39年,受教育時間最低的是云南,僅5.74年。高低相差2.66年。就調查年份看,很明顯,隨著時間的推移,樣本受教育時間明顯呈快速上升趨勢,在2002年,樣本的平均受教育時間為7.99年,兩年后的2004年則升至8.37年。升幅高達4.85%,可見,政府的教育普及工作成績蜚然,同時也表明:農民對子女接受教育的認識提高也是非常迅速的。

總的看,無論是從年齡還是從文化程度看,支撐本文的樣本都是一些有表達自己行為能力者,其回答問題真實可靠性應當說對于調查本身有重要幫助。

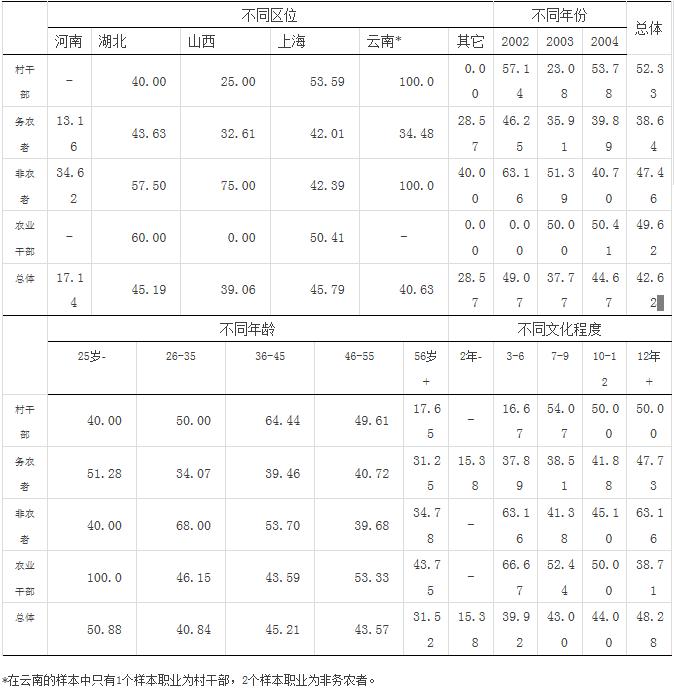

1.4 樣本的職業特性

從表3可以看出,在被調查者中,職業務農者的比例是較高的,平均達到57.66%,若扣除2004年上海涉農階層的調查,這一比例則升高至71.96%。事實上,村干部和從事非農業勞動者,其戶籍也是農民,他們對農地權屬的回答當與務農者沒有差異。倒是一些涉農公職人員的回答會存在一些差異。表3的這一結果從某種程度反映出,樣本的純度比較高,他們是農村土地權屬的真正感知者。由他們給出的答案當是可信的。

2.農民對農村土地權屬的認同

對于農村土地權屬的認同,不僅要體現在國家法律文本上,更要體現在那些與農村土地直接打交道的人的“言與行”上。他們對農村土地權屬的認同,在某種角度反映出一個國家的法律文本與現實操作之間的距離。特別是那些直接擔任農村土地管理的工作者,他們的認同與法律文本的一致與否至關重要。兩者的一致性越強,表明這個國家的法制化程度越高,反之亦然。

2.1樣本對農村土地權屬的認同

在調查時,當問及“你對承包土地屬于誰所有,知道否?”有86.28%的樣本給出了肯定回答(表4),且這一數值隨著時間的推移呈顯著上升趨勢,由2002年的74.86%升至2004年的93.80%,三年上升幅度達18.94個百分點。就區位情況看,在樣本相對集中的五個省市中,給出肯定回答比例最高的是上海,達94.27%,其次是湖北,第三是河南,第四是山西,最少的是云南,僅69.70%,高低相差近24.57個百分點。當對回答“知道”者進一步問及“農村土地屬于誰所有?”時,答案則是五花八門,有22.26%的樣本回答屬于“村民小組”所有,有20.89%的樣本回答屬于“行政村”所有,有5.75%的樣本回答屬于“縣鄉兩級政府”所有,回答屬于“國家”所有的比例最高,達到51.10%。

就區位比較看,五個樣本集中省市,回答屬于“國家”所有的比例超過半數的就有三個,分別是上海、湖北和云南,而回答屬于“村民小組或行政村”的比例過半一個省份也沒有。這一結果不能不讓我們這些從事農業經濟政策研究的學者感到驚訝!為了弄清問題的真相,有必要對給出這一答案的樣本做出細致分析。

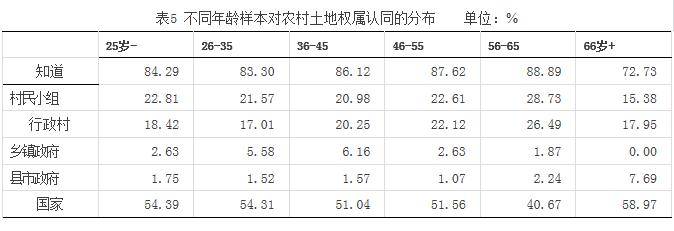

就樣本的年齡與認同結果看(表5和圖1),很明顯,隨著樣本年齡的增長,其對農村土地權屬的認同呈現一種這樣的變化:認為屬于“村民小組或行政村”的比例呈現一種“∩”走勢,而認為屬于“國家”的比例則呈現一種“∪”走勢。年齡處于兩極的農民,對于農村土地屬于“國家”的認同顯著強于其它農民。與此相反,對于農村土地屬于“村民小組或行政村”的認同則明顯弱于其它農民。

圖1 樣本年齡與對農村土地權屬認同的關系(略)

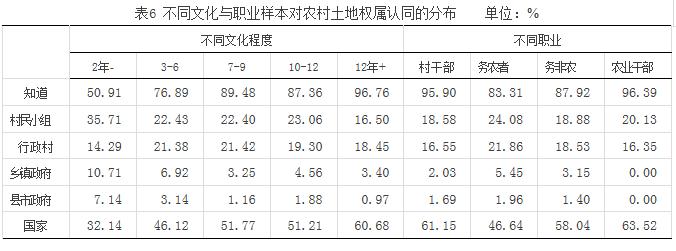

同樣,就樣本的受教育程度與認同結果看(表6),顯然,隨著受教育程度的提高,樣本對農村土地屬于“國家”所有的認同呈顯著上升趨勢,與此相對,對屬于“村民小組或行政村”所有的認同則呈明顯下降趨勢。處于文盲半文盲狀態的農民,對農村土地屬于“國家”所有認同最低,屬于“村民小組”的認同最高,而完成了高中學業的樣本,對農村土地屬于“國家”所有的認同最高,屬于“村民小組”所有的認同則最低。

就樣本的職業與認同結果看(表6),凌駕于農村運行之上的,在行使農村管理的國家涉農干部以及直接駕馭農村運行的村干部,他們對農村土地屬于“國家”所有的認同顯著高于普通農民,而對農村土地屬于“村民小組或行政村”的認同則明顯低于普通農民。

綜合上述三個層面的分析可以看出:在農村土地管理上,那些有文化的,負責農村運行管理者,打心底里已認同農村土地屬于“國家”所有,這一觀念已深入其骨子里。即使那些沒有任何權力的農民有明顯不同的認同,但不重要,這是因為他們的認同已成為主導農村土地管理的主流觀念。

2.2樣本對國家《憲法》規定的了解

1982年第五屆全國人民代表大會第五次會議通過的《中華人民共和國憲法》第十條明確規定:“城市的土地屬于國家所有。農村和城市郊區的土地,除由法律規定屬于國家所有的以外,屬于集體所有;宅基地和自留地、自留山,也屬于集體所有。” 2004年第十屆全國人民代表大會第二次會議通過修正版盡管對此條作了重大修正,但對農村土地權屬并未做任何修正。農村土地屬于集體所有是非常明確的。至于這里的“集體”到底是指行政村還是村民小組則沒有給出明確說明。倒是1986年第六屆全國人民代表大會常務委員會第十六次會議通過,2004年第十屆全國人民代表大會常務委員會第十一次會議修正的《中華人民共和國土地管理法》第八條給出了一個相對明確的概念,“農村和城市郊區的土地,除由法律規定屬于國家所有的以外,屬于農民集體所有;宅基地和自留地、自留山,屬于農民集體所有”,但同樣沒有明確農民集體的具體指向。我們權且把現實中的“行政村”所有和“村民小組”所有統稱為“集體所有”或“村集體所有”或“農民集體所有”。

在田野調查時,我們圍繞著國家法律規定,對樣本就規定的認知作了進一步調查。首先了解的是“聽沒聽說過‘農村土地屬于集體所有’的提法?”若聽說過,“是否知道其具體涵義?”,若知道:“具體指是:村民小組、行政村、其它。”從調查結果看(表7),對于國家法律中農村土地權屬的規定,有88.11%的樣本回答“聽說過”,且有75.41%的樣本回答“知道”。在回答“知道”的樣本中,具體內涵的選擇結果為,40.59%的樣本選擇了“村民小組”,55.15%的樣本選擇“行政村”,還有4.26%的樣本選擇了“其它”。就三個調查年份結果比較看,無論是一般了解,還是具體知道,其比例均隨著時間的推移而上升,且把具體內涵界定為“村民小組”的比例呈現一種上升趨勢,而界定為“行政村”的比例則相反呈下降趨勢。就調查樣本相對集中的五個省市結果比較看,“聽說過”的比例除云南不足80%外,其它超過80%,但具體到真實內涵的了解,回答“知道”的比例超過60%的只有上海和湖北,河南和云南,知道的比例在50-60%之間,山西最低,回答“知道”的比例僅47.50%。就回答“知道”者所給出的界定看,五個省市中,只有河南的回答是以“村民小組”居多,其它均是以“行政村”為居多。

*2004年在上海調查時,答案加有“其它”。

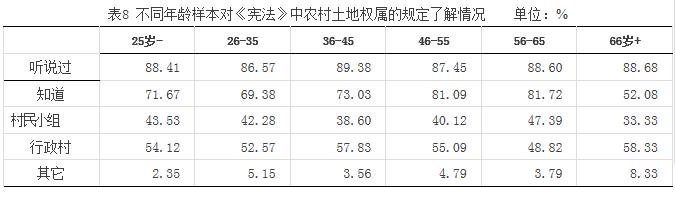

就樣本年齡與規定了解的關系看(表8),在“聽說過”一欄,程度差異并不明顯,相比較,年齡在36-45歲之間者回答“聽說過”的比例最高,達到89.38%,年齡在26-35歲之間者回答“聽說過”的比例最低,為86.57%,高低相差不足3個百分點。但在具體涵義“知道”一欄,程度差異卻非常明顯,且隨著樣本年齡的增長,“知道”的比例呈現一種“∩”趨勢。回答“知道”比例最高的是46-55歲者,最低的則是66歲及以上者。他們對農村土地權屬的界定均是以“行政村”居多。

就樣本文化程度與規定了解的關系看(表9),無論是在“聽說過”一欄,還是在具體涵義“知道”一欄,其程度差異均非常明顯,且隨著樣本受教育時間的加長,“聽說過”和“知道”的比例均呈現一種上升趨勢。這一結果從某種程度反映出,教育的普及對于增強樣本法律意識有重要推動作用。具體到樣本給出的界定結果比較看,無論哪一個文化程度組,均是以“行政村”居多。

就樣本職業類型與規定了解的關系看(表9),無論是村干部,還是涉農機關干部,其回答“聽說過”和具體涵義“知道”的比例均高于普通民眾。就給出的界定結果比較看,無論哪一個職業組,均是以“行政村”居多。但有一個特殊現象值得關注,那就是:干部們給出的界定結果中,“其它”比例也明顯高于普通民眾。顯然,有了文化,當了干部,并不一定能說明他們一定會認真研讀國家法律,反倒可能因為這一點,使得目前農村問題中土地糾紛問題成為關鍵。

綜上所述可以看出,無論是對農村土地權屬的一般性了解,還是比較深入的了解,樣本都給出了較高的明確而肯定的回答。這一結果表明:對于農村土地權屬的國家法律規定樣本是明白的,可是,為什么還會有51.10%樣本認同農村土地“國家”所有這一令人驚詫的結果?這就需要我們對認同“國家”所有的樣本,作進一步的分析。

2.3 “故犯”是否“明知”?

結合樣本對農村土地權屬的認同與有關農村土地權屬法律知識的了解,不難看出,樣本對農村土地權屬的認同所以出現以“國家”所有為主這一與國家法律相背的結果,并不意味著樣本對國家有關農村土地權屬的法律規定的不了解,相反,這一結果的給出者,恰恰是一些對國家有關農村土地權屬規定有充分了解,且熟悉內涵者,有不少還是直接擔負國家農村土地管理職能的干部。到底誰在明知故犯?我們換個視角對這一問題進行分析。從表10可以看出,明知國家法律對農村土地權屬的規定但又認同農村土地屬于“國家”所有的樣本,其比例高達42.62%,在這些樣本中,村干部的比例最高,達到52.33%,其次是國家涉農干部,其比例為49.62%,第三是從事非農業的勞動者,其比例為47.46%,最少的是直接農業經營者,只有38.64%。顯然,農村土地管理者與直接領導者是導演這出與國家法律規定相背的主要力量。而直接從事農業的經營者,盡管在這一明知故犯行為中的比例處于劣勢,但也接近40%,這一結果從某種角度反映出,農村土地權屬的認同與國家法律相背,一個重要原因可能是在農地管理操作上的“國家意識”行為被過度強化。可見,樣本的故犯在很大程度是明知的。

就明知故犯的比例看,不同區位樣本不一,相比較,上海和湖北排在前三位,明知故犯率達到45%以上,其次是云南和山西,明知故犯率在40%左右,河南最低,只有不到20%。從調查時間看,明知故犯率總體呈現一種“∪”下降趨勢。就明知故犯與樣本年齡和文化程度交叉看,隨著樣本年齡的上升,明知故犯率呈現一種下降趨勢,而隨著樣本文化程度的上升,明知故犯率則呈上升趨勢。顯然,對農村土地權屬的認同的明知故犯問題主要出在有較高文化程度,且生活閱歷較淺的樣本層。這一問題也從某種角度反映出,側重于應試教育的現行教育制度所培養的勞動者,特別從事管理業務的勞動者,其在勞動工作實踐中,很少能把握政策要點,由此,我們也不難相象,農村問題,特別是農村土地問題的日漸增多,一個重要原因就是國家法律法規在農村干部“心與行或言與行”中不一所致。明知故犯式的管理很難能保障國家法律在農村的正確運用,同時如此操作也使普通民眾把國家法律規定與農村具體實踐分別看待,視法律為樣子,而視實踐為真理。只要不礙大局,在農民的忍耐限度之內,農民絕對不會將基層干部的違法行為訴諸于法,事實上,農民也是所有民眾中最為厭訟的一個群體。他們的一舉一動,一言一行都嚴格地遵循著理性行為準則(史清華,1999:第4章;2001和2005)。與其說他們的選擇是明知故犯,不如說我們的觀念頑固不化。

表10 明知“集體所有”但又認同“國家”所有的分布 單位:%

3.農村土地權屬:法律的規定

從前文分析,我們發現樣本對農村土地權屬的認同呈現一種明知故犯狀。到底是什么原因導致這一結果產生,難道僅僅用樣本的閱歷不高,知識面不廣或者是對中國國情現實不熟悉等回答的了?事實上,用這些描述來給出回答肯定是有一定道理的,但真正的回答應當回到法律規定本身,看一下法律對農村土地權屬的規定到底有沒有問題,是否清晰,且這一規定的演變是把民眾向何處引導?現實操作又是如何對待這些法律規定的?

3.1 農村土地權屬的法律界定:模糊

農村土地權屬問題看似一個相對固定的概念,實質是一個不斷變化著的概念。法律條文應當對其內涵有著特定表述,但作為根本大法《中華人民共和國憲法(2004年修正)》卻對此沒有實質性的表述。僅僅在第十條對城市土地作出明確界定,屬于“國家所有”,至于國家由誰代表則沒有明確給出;同樣,對于農村土地,同條也僅粗略地給出界定,屬于“集體所有”,至于這個集體的代表是誰,也沒有給出具體表述。倒是在《中華人民共和國土地管理法(2004年修正)》第二條中發現:“中華人民共和國實行土地的社會主義公有制,即全民所有制和勞動群眾集體所有制。”此條對“全民所有”給出具體表述,“全民所有,即國家所有”,“土地所有權由國務院代表國家行使”。而對“勞動群眾集體所有”或集體所有同樣沒有做出具有表述。只是在第八條把農村土地進一步界定為“農民集體所有”,在第十條,把農民集體所有土地進一步界定為“村農民集體所有”,較根本大法有了進一步的表述。但這個“農民集體”或“村農民集體”到底是指村民小組還是村民委員會,則沒有進一步界定。顯然,在農村土地權屬方面,兩個重要法典的界定是相當模糊的,缺乏操作性。這為農村土地權屬在管理實踐帶來了諸多麻煩,同時也是造成農村土地權屬認同五花八門,農村土地糾紛不斷,且不能很好解決的一個重要根源。

3.2 農村土地權屬的歷史變遷:模糊化

農村土地權屬的界定通常隨著農地制度變遷而變化,且通過法律的形式通告全國。在解放前的舊中國,實行的是農地私有制,農村土地權屬明晰,但分配極度不平衡,少部分“地主與富農”占有大部分土地,而大部分普通農民占有少量土地。基于這一現狀,新中國成立之初,中央政府就依《中華人民共和國土地改革法(1950)》在全國實行了農村土地改革。盡管土地改革后的中國依舊實行的是農地私有制(1949-1952),但土地的分配不平衡問題得到一定程度的緩和,獲得分配農地的農民,產權得到法律保護,農村土地的權屬非常明晰。隨著土地制度改革的完成,國家對包括農業、資本主義工商業和手工業在內的三大行業進行了社會主義改造。特別農業改造大約經歷了五年(1953-1957年),通過互助組、初級社、高級社以及人民公社等形式,到1958年的農村人民公社制度的正式確立,農村土地由此也由私有制轉為一種公社所有制或農村集體所有制,農民成為公社或集體的一分子,不再獨立享有農村土地所有與使用權,盡管此時,國家的憲法明確規定,“農民的土地所有權”受國家法律保護。人民公社制度的建立與運轉并非一帆風順,運行當年即出現民眾退社風潮,盡管此風潮被壓制,但隨后一場大的災難降臨到中國農民頭上,1959-1961年三年自然災害使這一制度受到嚴峻考驗,被迫于1962年將部分農村土地使用權歸還農民,但所有權一直留在集體。此時的國家最高法律《憲法》也明確規定,農村土地集體所有制實行“隊為基礎,三級所有”,在法律規定條件下,國家有權收歸國有。這可以說是在經歷了長達20多年的中國農村社會主義改造后,從法律層面上,國家給予農民農地權屬的一個相對清晰表述。也正是這一表述使得農村土地“國有”觀念得以形成并延續。什么集體不集體,只要需要,政府可以隨時隨地將農村土地轉為國有,集體所有似乎僅僅為了農業生產,若超出這一界線,則必須公有或國有。在隨后開啟的中國農村改革開放進程中,這一國家意識得到了充分展示。

1978年開啟的改革開放的確使中國農村土地經營制度發生了重大變化,由集體統一經營全面轉向農戶家庭經營,并得到法律認可,但農村土地所有制的性質并沒有發生任何根本性變化。盡管農地的使用權以承包的形式回歸到農民手中,且有《農村土地承包法》保護,但在農地權屬上的表述卻更加模糊。正是這一模糊使得作為上層意識形態統領者的涉農干部和作為農村基層直接管理者的村干部,其觀念中農村土地“國有”的觀念不僅沒有減弱,反倒呈現一種鞏固狀。作為新時代理順國家社會經濟運行秩序的根本大法《中華人民共和國憲法(1982版)》,雖在整個中國改革開放進程中,先后經歷1988年、1993年、1998年和2004年四次修訂,但在農村土地權屬問題的表述上,并未有多少變化,僅僅是在農村土地國有化的過程中,將征用與補償聯系了起來,并對農村土地使用權轉讓予以明確法律保護。事實上,改革開放以來農村土地糾紛的逐年增多,根本原因就是農村土地權屬法律界定模糊化,或者說干部意識中國有產權觀念過度強化與農村集體產權觀念極度弱化,這也是造成今日農村土地權屬認定與法律規定出現重大偏差的根源。試想,在農村土地管理過程中,特別是農村土地非農化過程中,有多少土地收益真正歸到它的所有者手中。最典型的是,在自已所有的地盤,建一處居所,農民不僅不能獲得所有權,還得向國家土地管理部門繳納一定的費用。事實上,在有關農村土地管理的實踐中,根本大法《憲法》和部門法《土地管理法》基本未得到過認真執行,農村土地所有者農村集體組織(即村民小組或行政村)也未從土地管理中獲得過收益。國土資源管理機構已成為農村集體土地管理的真正的代言人。

3.3 兩權分離時代的農地權屬回歸:期望不要太高

我們知道,發端于農村的中國改革起點在土地經營制度的變革,農民用實踐推動了這一改革,并成功地將贏得了農村土地使用權,但農村土地所有權的家庭化卻至今未能實現。盡管目前農村依舊實行的是農村土地農民集體所有,但由于農村集體的代表缺位,在國家城市化與工業化過程中,農民集體土地常常被無償奉獻。2004年修正后的《憲法》盡管對農村土地非農化的補償予以明確,但至今農民集體未能在農地非農化過程中將自己的財產收益直接最大化,農地非農化的最大利益獲得者通常是國家的代言人——地方政府。改革開放后,城市經濟的崛起,很大程度是農村土地利益的轉移,而非工業化的貢獻。從這一判斷我們不能看出,樣本所以認同農村土地“國家”所有,一個根本原因是改革開放進程中法律界定的模糊化與政府職能部門在實踐操作中國家利益至上化的結果。

在整個三十年的進程中,中國農村土地權屬制度基本保持了土地使用權與所有權的兩權分離,使用權的農民家庭化也的確對中國農業的穩定發展起到推動作用,特別是糧食總產的穩定增長使國家安全基本得到保障,但所有權的長期背離“農門”現象,使得農民集體所有下的土地非農化利益被政府長期剝奪也是一個不容否定的事實。我們注意到最近召開的十七屆三中全會對中國農村改革三十年的總結中對這一現象有所關注。特別是在健全農村土地管理制度一節中,中央政府鄭重強調“按照產權明晰、用途管制、節約集約、嚴格管理的原則”來完善農村土地管理制度。在推進農村土地經營權流轉市場建設中,對土地的性質與用途作了明確規定,“土地承包經營權流轉,不得改變土地集體所有性質,不得改變土地用途,不得損害農民土地承包權益”。這一規定意味農民集體所有的土地要想變性,必須通過“國有化”的渠道才能實現。盡管文件也提到,城鄉用地市場的統一建設問題,把“對依法取得的農村集體經營性建設用地,必須通過統一有形的土地市場、以公開規范的方式轉讓土地使用權,在符合規劃的前提下與國有土地享有平等權益”寫了進去,但農民集體所有的主體缺位,可能會使得這一目標實現起來困難重重。由此,要想實現農村土地農民集體所有與國家所有在市場上平等交換的期望可能還需要很長的路要走。

4.結論性評述

農村土地權屬問題看似一個顯問題,實質不然。盡管學術界對這一問題未予以高度關注,但確是一個實實在在的現實問題。從調查結果看,樣本農民對農村土地權屬的認同以“國家所有”為主。這一結果固然與樣本的本身閱歷浮淺有關,但進一步的調查發現,樣本農民對國家相關法律法規是高度關注的,他們的“明知故犯”式的矛盾選擇是有其特定原因的,也是符合理性行為準則的。農村土地權屬法律界定的模糊化與實踐操作的國家意志化是導致樣本農民做出這一“明知故犯”結果的根本動因。在整個改革開放進程中,盡管我國的法制化進程有了不小進步,特別是有關農村土地方面的法律法規,可謂多到不能再多,有根本大法《憲法》,也有部門法《土地管理法》、《農村土地承包法》、《農業法》、《林業法》、《漁業法》等等,但無論哪部法律在農村土地權屬的規定中,均采用模糊制的辦法,把土地農民集體所有僅僅局限在農業生產過程中,一旦非農化,則這一所有制就變性,轉為“國家所有”。事實上,土地農民集體所有在實踐中并沒有真正兌現過,土地所有者從未在農地非農化過程中獲得過任何收益,國土資源管理機構或政府才是農村集體土地真正的代言人,這不僅是農民這一土地主人的悲哀,更是中國政府推進法制化進程的悲哀。當然,樣本農民的理性回答是沒有什么可指責的,他們也別無選擇。由此可見,在對待農民問題上,國家的法律規定固然重要,實踐操作更重要。一個不把農民土地所有權益放在相應位置的管理制度,是不會得到農民認同的,由抗爭引發的農地糾紛問題就不會在短期內得到很好解決,相反,隨著農村城市化,鄉村工業化進程的加快,農民與政府的矛盾將會加劇。

中國鄉村發現網轉自:《管理世界》2009年第1期 第89-96頁

(掃一掃,更多精彩內容!)