——基于余糧輸出區安徽無為縣的歷史視角

摘要:安徽省無為縣是長江下游典型的余糧輸出區。該縣糧食生產和農民家庭經營的原始檔案材料顯示,與20世紀50年代土地改革相伴隨的是該區域水稻總產和單產的提升而不是下降。土地改革重新配置要素對農業經濟的正面作用超過了其對部分經營主體的沖擊所帶來的負面作用。土地改革之后的互助合作,在傳統農業經濟的范圍內繼續改善農民的經營狀況,卻無法為農業帶來要素現代化的變革。與當時稻作農業最發達的長江三角洲地區相比較,無為縣能夠長期輸出余糧并非是因為具有較高的農業技術水平,而是有賴于當地農民較低的消費水平。這一個案為深入理解20世紀50年代工業化壓力下農業政策的變動方向與所受到的約束,以及50年代中國的經濟和政治變動提供了可靠的歷史視角和知識準備。

關鍵詞:糧食生產;土地改革;制度變遷;家庭經營;農業合作化

一、引言

第二次世界大戰后的經濟學發展,在不斷完善以一般均衡理論為核心的新古典框架的同時,也極其重視制度變遷和經濟發展之間的關系。例如,諾斯以交易成本和產權概念為切入點,逐漸發展起一個力圖通盤考慮制度、組織與個人經濟行為的理論范式。[1]新中國成立以來,在經濟總量增長的同時,我國的基本經濟制度和微觀經濟組織形態經歷了多次變革。從中探索制度變遷和經濟發展之間的復雜關系,可以總結經驗,并為當下與未來制定經濟政策奠定堅實的認知基礎。具體到農業經濟的研究,將農村基本制度尤其是土地制度、農民經營農業的方式以及農業生產力水平耦合在一起,可以激發學者不斷貢獻新知識。[2]時至今日,探究農村經濟制度安排、農民經營形態與組織方式以及農業各生產領域的發展水平與潛力,依然是學界和政策制定者思考農村改革和發展問題的重要方向。[3]

在上述學術思想的背景下,本文關注的是新中國成立初期的農業生產。關于這一時期農業生產的研究,經濟史學界已有不少積累,主要涉及如下方面:在宏觀農業經濟方面,陳廷煊研究了1949—1952年農業生產快速恢復的基本經驗。[4]在農業技術方面,常明明研究了土改結束后我國農業生產技術改進(包括良種推廣、病蟲害防治、耕作技術等)的發展狀況,并且分析了技術進步對當時農業生產的促進作用。[5]在農民收支方面,常明明利用新中國成立初期中南局的調查資料,研究了湖北、湖南和江西三省的農民收入與支出狀況,并與新中國成立前的情況進行了對比分析,對新中國成立初期農民收支水平進行了充分的評估。[6]在農業要素市場方面,張靜研究了長江中下游地區勞動力和土地市場與同期農業生產之間的關系[7];常明明研究了湖北、湖南和江西三省農村私人信貸的利率問題[8]。在農產品分配方面,張一平研究了新中國成立初期蘇南地區公糧體制對傳統的地租與田賦制度的代替,以及這種制度變遷對蘇南地區農業與農民的影響。[9]在農村社會階級方面,蘇少之研究了土改之后農村兩極分化的狀況及其對農業政策的影響[10],并在近期與合作者從農村居民基尼系數的角度重新考察了這一問題[11]。雖然相關研究成果很多,但這些研究都沒有系統地處理本文所要著力研究的制度、農戶經營方式與農業生產水平三者之間互動的問題。

我們的研究采用的方法是:通過考證反映農業生產實際情況的檔案資料,從中抽象出真實可信的經濟制度、農戶經營方式和農業經濟水平之間的復雜關系;通過考證安徽省無為縣新中國成立初期的歷史檔案,尤其是其中細致的典型調查材料,來分析對具體生產過程發生影響的制度和人群行為的因素,從而將那些計量工具所無法關照到的農業經濟與農村社會中的能動因素及其作用機制闡釋得更加清楚。在研究中我們發現,公開發表的統計數據,例如地方志中記載的糧食產量,在不少情況下與真實的數據有很大差距,因此不能貿然使用,而必須借助未公開發表的原始檔案材料進行修正。在計量經濟史研究逐漸升溫的今天,許多研究對歷史上留存或后人編纂的數據缺乏考證地直接采用,這樣做有相當大的風險。

運用這樣的方法,我們試圖回答以下問題:第一,土地改革這一制度變遷對于農業生產到底起了什么作用,是否如一些學者所說,造成了對農業生產的破壞[12]?第二,無為縣糧食生產能力的一個重要指標———水稻單產———明顯低于長三角地區,但卻是余糧輸出地,其內在的原因是什么?第三,土地改革對于無為縣的農業生產產生了促進作用,它促進農業生產能力提高的關鍵機制是什么?是實現耕者有其田后農戶生產積極性的提高,還是別的原因?

二、新中國成立初期無為縣的糧食生產能力

無為縣位于安徽省中部,南鄰長江,地勢以平原為主,丘陵次之。農業以圩田種植水稻為主,另有部分旱地種植小麥、大麥、蠶豌豆、棉花等。在民國時期,無為縣已經是重要的稻米產地以及商品米、稻輸出地,這是自明清以來皖中開始向長江三角洲地區輸出商品糧的大趨勢的延續[13],但無為縣勞動密集型經濟作物如棉花的種植則不如長江三角洲那樣普遍[14](P135)。關于新中國成立前無為縣水稻種植面積、總產和單產的數據,1931年出版的《無為縣小志》和1993年出版的《無為縣志》都有零散記載。但鑒于新中國成立前不同地區畝制、重量和容積單位比較混亂,以及當時統計數據質量不穩定,我們需要利用無為縣縣級檔案所記載的新中國成立初期的數據和其他文字材料,并與其他歷史材料進行比對,確定一個可靠的水稻種植面積、總產與單產數據集,以考察從新中國成立前到土地改革結束以后無為縣糧食生產能力的變化情況。

(一)耕地面積與水稻種植面積

1951年無為縣土地改革全部結束,將之前復雜的土地租佃關系改為較單純的自耕農所有制。同時清查黑田,將之前混亂的習慣畝改為市畝,丈量土地,為土地所有者頒發土地證。據此判斷,當時確定的耕地面積應該比較準確。如果能將其考證清楚,則可以作為判斷1951年之前和之后耕地面積與作物播種面積是否準確的一個基線。

《無為縣志》在“糧食征購”一節記載了1951年無為縣的耕地面積:“是年,對全縣土地進行丈量核實,將原有1 394 899畝(老畝)土地折算成1 884 389市畝”。[15](P277)這一數字與無為縣糧食局1952年9月28日“秋征工作計劃(草案)”原始檔案記載的數字一致,因此可以作為1951年無為縣較可靠的耕地面積數據。

我們可以從1951年耕地面積出發來推斷當年作物播種面積的記述是否合理。《無為縣志》所載1951年無為縣糧食、棉花和油料三大類作物的總種植面積約為200.8萬市畝。[16](P130-131)既然總耕地面積為188.4萬市畝,考慮可能存在一定數量的復種,可以認為該種植面積合理。根據縣志記載的1949年水稻種植面積943 941市畝、1950年1 168 191市畝、1951年1 286 856市畝,我們認為同一書所載的1919年全縣水稻種植面積105萬畝也應可靠,畝的單位應已換算為市畝。按照前述《無為縣志》所載139.5萬老畝折合188.4萬市畝,可以計算得到1老畝平均折合1.35市畝。1931年出版的《無為縣小志》記載該年全縣種植水稻僅706 980畝,面積過低,這可能是因為該書編纂者使用老畝而非市畝做單位。將這一數字折算成新畝,可算出1931年水稻種植面積為954 423市畝。與1949—1951年數據相比較,這一數字比較合理。

(二)水稻總產量和單位產量

根據曹樹基的考證,1993年《無為縣志》對糧食產量的記載嚴重失實,而且該志沒有提供關于數據來源和匯總過程的說明。[17]所以我們用原始檔案來考證水稻產量。

檢索無為縣1949—1953年與糧食相關的檔案,未發現關于1949年糧食產量的記載。糧食局檔案中則記載1950年秋季糧食總產量為436 113 996斤。[18]無為縣征收公糧分夏秋兩季。其中夏季(午季)征收的主要是小麥、大麥和其他雜糧,秋季則主要是水稻,故秋季糧食產量應接近水稻總產量。

糧食局檔案中明確記載1951年水稻產量為49 855萬斤,且注明其統計的水稻包含了秈稻和糯稻這兩類當地最大宗的稻米品種。[19]還載有1951年稻谷在無為縣最大的兩個稻米集散地無城、襄安的上市量為6 582萬斤,同年實際秋征公糧67 822 930斤。[20]由此計算商品稻和公糧合計約占水稻總產量的27%。從中國農業經濟史上看,水稻產出的27%作為剩余從農民家庭流出,是一個合理的數據。這樣多重視角的交叉核實使我們傾向于認為糧食局檔案中的1951年水稻總產量接近真實產量。

無為縣委秋征檔案記載1952年水稻(含早、中、晚稻)總產量為74 995萬斤。糧食局檔案記載1953年水稻總產量為66 983.8萬斤。而1931年版《無為縣小志》和1993年版《無為縣志》中所記載的1931年和1919年產量分別為300萬石和315萬石,按照1石稻谷折合稻谷108斤[21](P344),可算得產量分別為32 400萬斤和34 020萬斤。

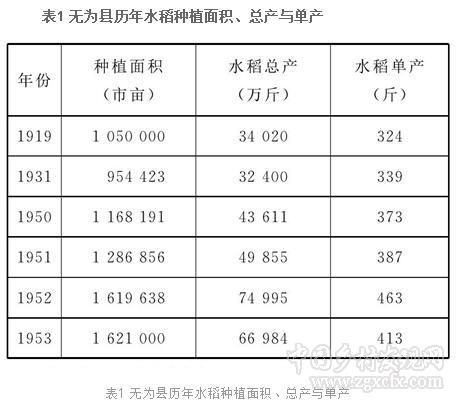

至此,我們可以將1919至1953年無為縣的水稻種植面積、總產量和單產(等于總產量除以種植面積)歸納成表1。

考慮到無為縣的土地改革在1948年即已經在解放區開展,到1951年在全縣范圍內全部完成,根據表1中的數據,我們認為這一土地制度的變革并未破壞當地的糧食生產水平,反而是對其有相當大的促進。如果說水稻總產量的提高在很大的程度上取決于種植面積的擴大———這可能是長期戰亂結束所帶來的農業生產的恢復性增長,那么水稻單產的增加則表明,土地改革并未對微觀經營單位的生產力水平造成損害。有關土改破壞農村生產力的論斷,根據上述分析,至少在無為縣是不成立的。

(三)以較低農民消費水平支撐的余糧輸出

我們還可以用考證得來的無為縣糧食生產數據和同期全國其他地區進行比較。鑒于1951年無為縣水稻產量和種植面積數據是歷年數據中最經得起考證的可信數據,我們搜集了1951年中國水稻生產最為發達的長江三角洲地區的單產數據,與無為縣做比較。例如,1951年,松江縣水稻畝產454斤[22](P73),上海市郊平均水稻畝產457斤[23](P115),昆山縣水稻畝產410斤[24](P368),江陰縣水稻畝產461斤[25](P119),無錫縣水稻畝產460斤[26](P207)。相比之下,無為縣1951年水稻畝產387斤,要比上述地區的水稻畝產明顯偏低。在畝產低于長三角地區的情況下,無為縣之所以仍有余米輸出,除了經濟作物種植不廣能保證水稻的較大面積種植(1951年棉花種植面積僅占總種植面積的2.6%)外,主要是因為小麥(占14%)和雜糧(包括蠶豌豆、大麥、玉米、薯類等,合計占14%)的消費能夠對輸出稻米起到補充作用。那些只能秋收稻谷的貧窮農民賣出稻谷或將稻谷作為公糧上繳,而依靠雜糧補充食用。能夠種植小麥的農民,要么依靠小麥作為稻谷收獲之前的口糧,要么以賣出小麥的現金買入雜糧食用。而不種小麥的農民,也有通過私人關系,從種植小麥的農民那里,借貸小麥,作為青黃不接時的口糧,或置換雜糧。雜糧相比小麥、水稻要劣質,賣出小麥、水稻的現金能購入更多數量的雜糧,從而有利于貧農家庭維持生存。這種現象在華北和長三角地區都有記載,并被黃宗智稱為“生存推動的商品化”[27](P105)。

無為縣的農民通過小麥和雜糧種植對水稻生產進行補充,支撐了較高的商品稻米輸出與公糧上繳。小麥和雜糧的產量要低于水稻,而且其生產方式往往較為粗放,如1993年版《無為縣志》所說的“有收則收,遇澇即漚”。無為縣能夠向外輸出稻米,并不是通過增加資本投入從而提高單位土地產量,而是依靠在傳統技術水平下盡量在各種類型的土地上種植、搭配各種糧食作物。最適宜種植水稻的圩田,用來種植水稻;而其他類型的土地則盡可能地種植雜糧和小麥,以增加糧食產出。無為縣的農業生產不僅遠非現代化的農業,而且其以水稻單產為衡量的農業生產力水平還要低于當時中國農業的先進區域長江三角洲地區。鑒于新中國成立之后工業化的加速,像無為縣這樣的余糧輸出區所面臨的壓力將越來越大,而其農業生產力基礎卻并不樂觀。工業化與低下的農業生產力之間的深刻矛盾是理解20世紀50年代農業政策及農業發展波動的一個重要線索。

三、農業生產力低下的原因

前面所列的無為縣水稻單產數據表明,土地改革并沒有對無為縣微觀經營單位的生產力水平造成損害,但其總體水平相較長江三角洲地區為低。當地的糧食生產能力為何低下?土地改革對于農民家庭的糧食生產產生了什么影響?我們需要轉向微觀層面的農戶經營材料才可以完整地回答這些問題。這方面最細致的材料是1951年土改委員會的《白馬鄉調查》。白馬鄉是無為縣在啟動土地改革時選定的四個典型試驗點之一,并將其作為圩田區水稻生產鄉的代表。以《白馬鄉調查》為主,輔以其他土改與互助合作檔案,基本上能夠勾勒出新中國成立初期無為縣小農經營的微觀面貌。

(一)水利系統維護對圩田生產的重要性

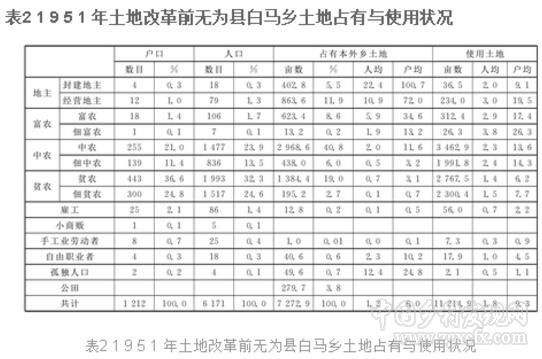

白馬鄉位于河汊密集的平原地帶。該平原地帶由10個圩田組成,又叫十連圩。白馬鄉管轄其中的4個圩。全鄉共有7個行政村,48個自然村,1 212戶,6 171人。農民居住較為分散,沒有集中在一個大村莊,而是在各條圩堤上居住。一個自然村一般就沿著圩堤展開。[28]

白馬鄉的耕地有11 214.91畝,屬于圩田。而這些圩田的產出能力是不同的。當地將圩田分為上站、中站和下站。上站(占26%)為好田,可與水稻輪作麥類和油菜。中站(39%)則只能收一季水稻,但穩產,除了破圩這樣的嚴重災害外,能做到旱澇保收。下站(35%)不僅無法輪作,土質也比上站和中站為差,又因其地勢較低,很容易被水淹,因此農民對下站的施肥和耕作均不熱心。調查報告記載,上站年均畝產500斤,中站400斤,下站則只可收300斤,全鄉平均單產則為350-400斤。[29]全鄉平均單產則為350-400斤。上一節考證1951全縣水稻單產每畝387斤,與這里白馬鄉的平均產量相符。

圩田系統的高產和穩產,必須建立在年復一年對該系統的水利修整上。水利修整主要依靠勞動投入完成,勞動投入則需依仗地方精英組織實現。而這種經年累月通過投入勞動而加以維護的圩田系統,一旦停止維護,就有受災減產的危險。1948—1949年無為縣農業發生明顯衰退,與戰亂導致的圩田維護不力密切相關。[30]1949年戰亂停止,政府開始介入水利防汛及圩田維護,農業生產開始恢復,僅糧食播種面積,從1949年到1951年就上升了41.6%。[31](P130)

(二)不同階級的土地占有和收益差距懸殊

白馬鄉的土地租佃活動相當活躍。全鄉發生租佃關系的田地達6 233.31畝,占全鄉耕地面積的55%。[32]關于地租額,1951年4月16日土改委員會的報告記載,白馬鄉典型地租為每畝2擔(200斤)[33],相當于1951年全縣水稻畝產量的51.7%。換言之,租入土地的農民需將收成的一半以上交給地主。

白馬鄉按照不同階級對土地的占有和耕種使用狀況如表2所示。地主階層人均占有10-22畝,富農在6畝左右,中農2畝左右,而貧農僅占0.1-0.7畝。階級區別明顯地體現為土地占有的不平衡。據《白馬鄉調查》載,當地若要維持一個人的生活,至少需要1.5-2畝田。如果是產出較差的下站田,甚至2-4畝田都無法維持生活。[34]由此,如果僅依靠自有土地,整個中農群體(占總人口37%)就都是生活在生存線附近的,而龐大的貧農群體(占總人口61%)則生活在難以為繼的生存線以下。

貧農群體不得不借助活躍的土地租賃關系而維持生存。通過租入土地,貧農人均土地使用量增加到1.5畝左右。尤其是那些主要靠租入土地生存的佃貧農(占總人口的25%),其自有土地僅為0.1畝,通過租入土地能夠達到人均耕種1.4畝。以承擔大約占總產出一半的地租為代價,貧農群體得以延續了自己的生存。甚至一些土地很少的農民,能夠通過租入土地上升為中農,形成了所謂的佃中農群體(占13.5%)。還有1戶成為佃富農。以自耕為主的中農也通過租入土地擴大了自己的耕作面積(從人均2畝增加到2.3畝)。地主和富農則通過租出土地,獲得了地租收益。這一土地租佃的過程,客觀上維持了農民的家庭生活。

(三)地主富農并未擁有更先進的生產技術

除土地外,《白馬鄉調查》還記載了該鄉耕牛和農具的存有量,相關數據見表3。表3中耕牛、各種農具與船只的數量是原調查報告所載。我們利用表2所載的各階級土地面積,分別計算了每頭耕牛、每件農具與船只所對應的耕地畝數。這樣處理之后,可以更清楚地比較各階級對單位土地資本投入的多寡。

從表3可以看出,占總人口60%的貧農群體與地主、富農和中農相比,明顯缺乏耕牛和犁、耙,這無疑將導致他們無法更好地耕作土地。缺乏耕牛便只能用人力耕田,其力量弱于耕牛,再加之缺乏犁,無法進行深耕,由此將導致土地產出不高。

表3透露的另一個重要信息是,中農在耕牛和犁、耙的投入上與地主和富農差別不大。這說明,地主和富農的農業資本投入水平并不比中農高。中農和地主、富農的差別,在于其占有的土地面積要比后二者為小,而不在于農業生產方式的落后。地主、富農經濟實際上不過是規模稍大的中農經濟,而非生產技術的根本性提高。這一經驗證據有力地反駁了有的歷史學家基于土改見聞或回憶所得出的土改破壞了地主和富農的先進生產技術的論斷[35]。對于土改效果的負面判斷,無疑高估了全國范圍內地主、富農生產水平的先進性。

(四)肥料投入與長江三角洲相比較為匱乏

無為縣水稻田往往通過冬季“漚田”以增肥力,直到1956年之后才逐漸改冬季漚田為種植綠肥和油菜。[36]由此可以判斷,土改前夕的肥料投入,除了借助漚田以外,是以人畜肥料為主的。《白馬鄉調查》記載,該鄉肥料主要是秧泥、水草,灰糞和紅花草為次。這和上述判斷一致。而1951年前后有關農業生產的檔案及縣志都未曾提及豆餅這種商品肥廣泛使用的情況。無為縣政府1952年第3季度工作報告中關于全縣施肥運動的內容提及,要“教育群眾,施用餅肥”,以促進增產。[37]這從一個側面說明,至1952年,豆餅這樣的商品餅肥,在無為縣農業生產中仍未被廣泛使用,以至于需要政府大力提倡。而根據黃宗智的調查,長三角地區的松江縣在新中國成立前夕,即便是貧農,每畝一般也施用一張豆餅(50斤),相對富裕者則每畝施用一張半至兩張豆餅。[38](P223)長江三角洲地區早在清代中后期,就采用了綠肥(紫云英)或河泥,然后是豬糞,最后是豆餅這樣的三次施肥。[39](P7)豆餅能充當基肥之后的追肥,從而增加地力。由此判斷,自民國時期至新中國成立前后,長三角地區水稻生產的肥料投入應比無為縣高。這能夠部分地解釋,為什么同為圩田系統,無為縣在土改前夕的水稻單產要低于長三角地區。肥料的缺乏是包括富農和地主在內的全部農民都要面臨的一個困境,在化肥得到廣泛應用之前,這將是制約農業產出增加的一個關鍵性因素。

四、土地改革和互助合作運動中的小農經濟

在本節中,我們將看到,較為低下的糧食生產能力在隨后的土地改革和互助合作運動中有了一定的提高。對無為縣檔案資料的解析將清晰地展現出這一改變得以發生的原因和其內在的局限性。

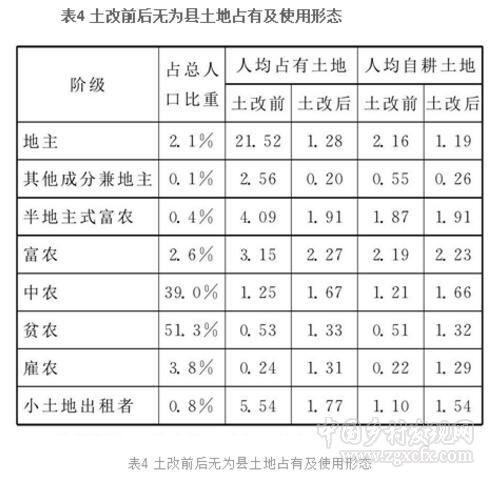

1951年的土地改革導致無為縣土地占有及使用形態發生了一次巨變。從表4可以看到,經過土改,人均占有21.5畝的地主階層已經不存在。富農占有的土地減少,但其人均土地占有量并未受到太大影響,仍保持在人均2畝以上,比中農還要多出半畝。中農群體占有的土地有輕微的上升,但仍不如富農的土地多。貧農和雇農是最大的受益者,這兩個群體從原先占有土地不足半畝的窘迫境地變成為占有土地1.3畝左右,已經接近中農的人均占有數。也就是說,單從土地占有的角度考慮,總體而言,占人口39%的中農群體在土改中基本沒有受到影響,而占人口比重高達55%的貧農、雇農群體,則從缺乏土地變為接近中農水平的小土地所有者。他們新獲得的土地主要來源于大約占人口5%的富農和地主。

由此可見,土地改革這一制度變遷,一方面消除了復雜的土地租佃關系,基本上形成了普遍的自耕農經營,另一方面則實現了要素(尤其是土地要素)的重新配置。有接近一半的農村居民從土地的極度稀缺狀態中解放出來,變成和土改前中農類似的自耕農。與此同時,地主和富農通過地租和雇工工資兩種方式獲取農業剩余的權利被取消,土地占有面積下降。結合表1中對水稻總產和單產的考證與計算所顯示的1950—1953年水稻生產水平的提高,我們認為,在土地改革過程中,要素再配置所帶來的生產效率提高這一正面作用,超過了對地主和富農生產造成影響這一負面作用。

林毅夫在研究家庭承包制改革時曾為解釋1984年后糧食產量的下降而提出制度變遷的紅利是一次性的觀點[40],無為縣的土地改革也顯示了類似的效應。表1的數據表明,1953年無為縣水稻單產并未繼續增進,而是比1952年的單產有小幅回調。根據檔案材料的記載,該地區1953年的氣象條件比1952年要明顯惡劣,水稻有約17%的種植面積受災。這固然在一定程度上解釋了單產下降的原因,但同時也說明土地改革并未能在短時間里提高農業技術水平以抗擊惡劣天氣。要素配置的改進所帶來的紅利,在土改結束后很短時間內已經釋放完畢。

從土改調查材料中我們也看到,雖然貧雇農通過土改得到了土地,但是這兩大群體缺乏耕牛、犁、耙的狀況并沒有改變。土改沒收和征收了地主和富農的一部分多余的耕牛和農具,但遠不足以滿足貧雇農群體的生產需求。伴隨著土改的進行,貧雇農缺少耕牛和關鍵農具(犁和耙)的不足就凸顯出來,成為繼土地之后下一個急需解決的問題。如在1951年4月16日,土改委員會指揮部對農村生產情況的報告即指出,土改后貧農存在三大問題:愁口糧、愁農具、愁耕牛。為緩解耕牛和農具匱乏的問題,青龍鄉春紅村農民陳雪云把幾家農民組織起來,成立了互助組,沒有耕牛,用人來揹田,四人揹一條犁,一天揹兩畝,兩天一組人揹十二畝田。葉永豐、趙先焦等白天借不到農具,到晚上向中農借,乘夜做田。借不到牛,通過親戚朋友到沙洲上去借,因為洲上春耕較遲。在春耕的同時,還有修壩的任務,也只能采取互助的方式,“你上壩,我揹犁”。因為需要用人力代替耕畜,貧農群體連勞動力都變得缺乏了。雖然有互助合作能解決部分問題,但耙田和口糧匱乏的問題仍無法解決。犁田可以用人揹,而耙田則不行。報告甚至建議,如實在沒有耙,可否使用梯子壓和鏟子平,來代替耙田。口糧則只有向中富農借,或是捉魚換糧和找螺螄補充食用。[41]又如,1952年新橋鄉周學成農業合作社的23戶農民,在土改后雖然得到了土地,但仍缺農具、耕牛和口糧,以至于在1951年冬修和1952年春耕時,有6戶斷炊,其余17戶也發生了不同程度的生活困難。[42]

綜上所述,土地改革雖然使占農村人口55%的貧雇農群體得到了土地,但并未觸及存續已久的小農經濟本質。得到土地的貧雇農依舊缺乏耕牛和農具,甚至口糧。他們的農業生產力仍是薄弱的。政府在興修水利與救災、救濟方面雖然發揮了較強的作用,但卻面臨一個非常難解的問題,那就是如何在沒有工業化的經濟提供現代農業生產要素(化肥、科學選種和農用機械)的情況下,提高小農經濟的產出能力。

農業生產的互助合作就是在這種情況下出現的。

為了說明互助合作對貧農生產的作用,我們舉白茆區義圩鄉葉榮金互助組的例子。[43]該互助組由12戶農民組成,共62人,男女整半等各類勞動力合計21.5個。共有水田50.4畝,旱地77.3畝。農具有水車8輛,大盆3個,斗桶1.5個,風車1張,水犁3張,旱犁2張,耙2張,耕牛1頭。土改后組員分得了土地,但仍缺乏耕牛和農具。

該互助組是在1951年春夏之際組織起來的,在秧苗栽完之后就解散了。1952年春耕時再度組織起來,這時新加入了5戶,勞動力也增多了。于是互助組統一組織富余勞動力在蓮花溝邊開墾荒地,留作組內公產。但這時組內管理仍較落后,組員之間的農具、勞動力的交換和相互等價的制度仍未建立起來。麥收季節過后,互助組又陷入停頓。

此后區鄉干部介入,組織了幾次組員大會,討論出了記工、評工、結資、同工同酬、人畜農具公管公用和專人負責的制度。在這之后,組員間勞力農具使用吃虧、討便宜的現象基本消除。私人所有的人工、牛工、農具歸全組公用,但保護私人的所有權和收益權。使用之前,先評完工價,然后由使用方向所有人照價、按時結資,非雙方同意不能有意拖延。雖然生產要素的個人所有權和收益權受到保護,但在其運用上,需要服從全組的安排。對一般小農具用壞要賠償,不壞則由互助組負責每年加一次油,不付工資。大農具(犁、耙、水車、大盆)則依價結資,評價標準是互不吃虧,不能過高或過低,以防某一方吃虧或討巧。這樣,互助組解決了組員缺少耕牛和農具的困難。肥料和種子的投入也得到增加,以往組員生產不上秧泥,也不選種,而到1952年互助組步入正軌之后,全部耕地都上了秧泥,小麥進行了選種并且使用香油攪拌。利用通過開墾荒地獲得的收益,互助組還置辦了一些新農具及一頭耕牛,更加提升了組員的士氣。

由上述葉榮金互助組的例子看,所謂互助組,從經濟角度講,其實就是實現小范圍內的農具、耕牛和人力的相互交換和共同使用,以改變原有小農生產要素匱乏的狀況。原來農村地區即存在換工、相互借農具和耕牛的情況,互助組是把這些生產要素的交換制度化和常態化了,從而改善了貧農的生產條件。組員通過合股或是墾荒形成互助組的公產,用以購置農具和耕牛,同樣可以改善組員個人的生產條件。但是,無論耕牛、人力、農具的投入,還是肥料積累的增加和選種,都不過是在傳統小農經濟范圍內的適度改良。農業生產力真正的革命性變革,則要等待20世紀70年代現代化生產要素投入,如化肥、科學選種和農用機械的逐漸普及之后,才會到來。

五、結論

本文依據原始檔案資料考證了新中國成立初期安徽省無為縣以水稻為代表的糧食生產水平與當地小農家庭的經營狀況。我們得出的基本結論是:土地改革、互助合作等制度變遷因素沒有改變小農經濟的基本特質,但制度變遷在小農經濟生產方式的范圍內,通過更合理地配置生產要素和改善水利等生產條件的關鍵制約,提高了農業生產水平。這一結論的具體含義包括以下內容:

第一,通過對比無為縣在新中國成立初期與民國時期的水稻總產量和畝產量,我們發現,土地改革并未導致當地糧食生產水平的下降,反而是伴隨著土地改革的進行,水稻的總產量和單產量都有明顯的上升。這一發現有力地反駁了最近出現于學界的一種新觀點[44],亦即認為土地改革因為打擊農村中生產技術水平最高的地主和富農,故而對農業生產有破壞作用。原始檔案中收藏的基層調查材料顯示,無為縣的地主和富農在農業技術水平上相比中農并未有任何先進之處。[45]據此,并結合水稻產量的變遷趨勢,我們推斷,土地改革中要素重新配置所帶來的生產效率改進,相比其對地主與富農生產的負面影響,發揮了更為顯著的正向作用。無為縣的發現啟示我們,要更加深入地理解土改前各階級的農業生產技術水平,從而進一步分階級地分析土改對其生產技術水平的影響。土地改革通過重新分配土地,使得缺地的貧雇農能夠更加直接和充分地使用農地,從而提高了他們的生產力。他們在人口中的高比例和土地改革后分得土地的數量,決定了在各階級中他們生產力的提高將是農業生產力整體提高的最大貢獻者。這一研究對于學界正在致力探索的土地改革這一制度變遷與農業經濟發展之間的復雜關系提出了新的思考方向。

第二,通過無為縣和長三角地區的對比分析,我們更為明確地認識到,余糧輸出地的糧食輸出能力并不一定建立在輸出產品的高生產能力上,而是依賴于輸出產品的生產能力、當地農業的產品結構和農民消費結構的綜合平衡。后兩者非常重要。我們橫向比較了無為縣和當時稻作農業最為發達的長江三角洲地區的農業生產情況,發現,無為縣的水稻單產要明顯低于同期的長三角地區,根據對農民微觀生產狀態的考察,原因很可能在于該地區肥料投入少。無為縣較高的公糧和商品稻米輸出,并不是建立在一個較高的農業生產力水平之上的,而是必須同時依靠種植相對低產的小麥和雜糧以補充農民口糧。無為縣農民輸出稻米只是為了在既定的市場結構下獲得更多的現金收入,他們犧牲了自己對稻米的消費。換言之,無為縣的余糧輸出是建立在當地農民較低的生活水平之上的,依此推論,新中國成立初期余糧輸出區的糧食輸出能力的生產基礎并不穩固。

第三,互助合作是土改后順應提高農業生產力的客觀需要的制度變遷,有基本的生產力進步的客觀基礎,不是完全基于意識形態的制度變遷,但是也有其內在的局限性。土改后貧農生產工具的缺乏、水利等自然條件的惡劣,使得進一步整合生產工具和勞動力成為應予促進的方向。互助組成功地解決了農民在生產中遇到的這些難題。但是,其對生產力的促進仍然是在傳統農業生產技術的范圍之內的改進,還不足以大規模提高糧食生產能力。傳統小農經濟的現代化仍是共和國農業發展的首要任務。

第四,互助合作是在國家沒有農業機械、化肥等工業生產能力的基礎上試圖提高農業生產力的動員努力和制度創新,其面臨的巨大挑戰是能否僅僅依靠生產組織形態的變革來提高農業生產能力。當國家工業化需要大量糧食,而小農經濟有限產出不足以滿足糧食需求時,農業的制度變遷的著眼點就會強調要增強國家糧食汲取能力。而為了長遠的考慮,這種制度變遷還必須能夠自我改善農業技術能力或有效承接外部的技術支持。這些也是在互助組之后初級社、高級社和人民公社的制度變遷所力求探索的主題。

綜合上述考證和分析,我們可以更為真切和深入地理解20世紀50年代中國的農業經濟政策和體制變遷。余糧輸出地生產能力不高、余糧供給建立在輸出地農民較低的生活水平之上,互助合作只能有限地改進農業技術能力,以及農民在糧食增產后優先改善自己生活。這些情況結合在一起,提示出新中國糧食需求的急劇增長與受制于技術能力和家戶溫飽優先需要的私有制小農農業之間存在深刻的矛盾,而這一矛盾是理解20世紀50年代我國農業政策變動及農業發展波動的一個重要線索。國家改善農業組織形式的努力將被迫同時回應提高糧食汲取能力與提高農業生產能力,以及滿足城市糧食供給與滿足農民農村自身需要,因而必須平衡國家與農民、工業發展與農業發展之間的關系。新中國成立后農村基層組織和基層政治社會過程的變化也必須首先從這一維度上加以理解。

參考文獻:略

中國鄉村發現網轉自:《中國人民大學學報》

(掃一掃,更多精彩內容!)