社會(huì)政策的效益底線與類型轉(zhuǎn)變

——基于改革開(kāi)放以來(lái)反貧困歷程的反思

社會(huì)政策研究有很強(qiáng)的應(yīng)用性和針對(duì)性,但不是應(yīng)急型。應(yīng)急型社會(huì)政策的主要特點(diǎn):一是被動(dòng)應(yīng)付,問(wèn)題出來(lái)了,擺在眼前了,臨時(shí)對(duì)策;二是只追求眼前效益,不顧及長(zhǎng)遠(yuǎn)效益。

與此相對(duì)照,儲(chǔ)備型社會(huì)政策是指,基于預(yù)測(cè)預(yù)判,主動(dòng)應(yīng)對(duì);有時(shí)間和有可能顧及長(zhǎng)遠(yuǎn)效果,并且講究諸種相關(guān)政策的綜合配套,從而具有前瞻性、綜合性和長(zhǎng)效性。

要提高社會(huì)政策的有效性,顧及它的長(zhǎng)遠(yuǎn)效果,關(guān)鍵是要重視效益評(píng)估。對(duì)社會(huì)政策而言,進(jìn)行綜合的效益評(píng)估不但有必要,而且有可能。也就是說(shuō),一項(xiàng)社會(huì)政策的即時(shí)性效果也許不明顯,但長(zhǎng)期效果總是會(huì)表現(xiàn)出來(lái)的,而且一般是可測(cè)量的;從不同維度看,效果可能有差異,甚至正相反,但綜合地看效果也有統(tǒng)一性。

社會(huì)政策不能只重視短期效益,更要重視長(zhǎng)期效益;不要局限于某一方面的效益,更要重視綜合效益。

因此,社會(huì)政策必須守住效益底線——其效益的綜合評(píng)估不能為負(fù)。綜合評(píng)估既包括近期效益,也包括長(zhǎng)期效益;不能為負(fù)是指一項(xiàng)社會(huì)政策的前期效益和后期效益之間、不同社會(huì)政策的效益之間,即使有相互抵消的情況,但總體效益不能小于零。

經(jīng)驗(yàn)表明,應(yīng)急型社會(huì)政策由于過(guò)于追求眼前效果,容易導(dǎo)致長(zhǎng)期效益和綜合效益為負(fù),因此社會(huì)政策要從應(yīng)急型向儲(chǔ)備型轉(zhuǎn)變。

一、改革開(kāi)放以來(lái)的反貧困歷程和效果

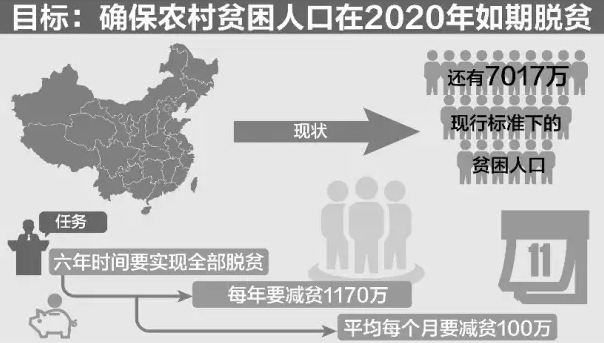

國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)普遍認(rèn)為,中國(guó)大陸改革開(kāi)放以來(lái)在反貧困方面取得了巨大成就。在以往的30多年里,中國(guó)的減貧占全世界減貧總成就的2/3。

1978年,中國(guó)農(nóng)村貧困人口高達(dá)2.5億人,貧困發(fā)生率達(dá)30.7%。改革開(kāi)放以來(lái),農(nóng)村貧困人口持續(xù)下降,到2005年底已降到2365萬(wàn)人,貧困發(fā)生率下降為2.5%。

在基本解決了溫飽問(wèn)題以后,中國(guó)大陸的反貧困事業(yè)進(jìn)入了新階段。雖然對(duì)于這個(gè)新階段應(yīng)該怎樣概括,學(xué)術(shù)界有不同見(jiàn)解;但有一個(gè)現(xiàn)象是客觀存在的,大家都看到,以經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)消除貧困的效果趨于遞減。

數(shù)據(jù)分析表明,1978~1990年,我國(guó)GDP每增長(zhǎng)一個(gè)百分點(diǎn),可以減少貧困人口1320萬(wàn)人;1991~2000年,這一數(shù)值下降到380萬(wàn)人左右;進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái),則進(jìn)一步下降到100萬(wàn)人。

表現(xiàn)在年度數(shù)據(jù)上,中國(guó)農(nóng)村貧困規(guī)模雖然整體上呈現(xiàn)下降趨勢(shì),但減貧速度明顯放慢。1979~1990年,中國(guó)農(nóng)村貧困人口平均每年減少1375萬(wàn),1991~2000年平均每年減少529.1萬(wàn),2001~2005年平均每年只減少168.8萬(wàn)。

為什么會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象?關(guān)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與減緩貧困的關(guān)系,有計(jì)量研究表明,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)貧困發(fā)生率下降的影響力會(huì)隨著時(shí)間的推移逐漸趨小。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的初始階段,農(nóng)業(yè)產(chǎn)出比例每提高1個(gè)百分點(diǎn),將導(dǎo)致貧困發(fā)生率減少0.487個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)得越快,貧困發(fā)生率下降得越快。

但在經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定程度后,非農(nóng)收入對(duì)減緩貧困的影響力會(huì)越來(lái)越大,減緩貧困將越來(lái)越依賴于專門的扶貧工作。在這種情況下,社會(huì)政策對(duì)減少貧困的影響就會(huì)越來(lái)越大,也越來(lái)越直接,因此,社會(huì)政策本身的效益就越來(lái)越重要。

從社會(huì)政策本身的效益角度看,不僅新階段反貧效果下降與社會(huì)政策有關(guān),有些社會(huì)政策不當(dāng)還成為導(dǎo)致某些貧困發(fā)生或延緩的原因之一,或者即使沒(méi)有造成新的貧困問(wèn)題,也引發(fā)了一些其他社會(huì)問(wèn)題,間接地增加了反貧的難度。

經(jīng)過(guò)一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)段的觀察可以發(fā)現(xiàn),有的地方持續(xù)20年反貧,不見(jiàn)效果,貧困帽戴得很牢;有的地方甚至越反越貧(如部分西部農(nóng)村);有的地方出現(xiàn)了新的貧困群體和貧困問(wèn)題。

因此,要及時(shí)研究貧困群體構(gòu)成、致貧原因、反貧效果的變化,適時(shí)調(diào)整反貧困政策,改變反貧困思路和策略。

為此,我們需要加強(qiáng)對(duì)社會(huì)政策現(xiàn)有效益的評(píng)估和未來(lái)效益的預(yù)估。這再次提示,社會(huì)政策由應(yīng)急型向儲(chǔ)備型轉(zhuǎn)變是必然趨勢(shì)。

二、四個(gè)維度下的社會(huì)政策效益

(一)時(shí)間性:反貧困與計(jì)劃生育政策的社會(huì)效益

從20世紀(jì)70年代中期起,中國(guó)大陸開(kāi)始普遍推行計(jì)劃生育政策;30多年來(lái),中國(guó)累計(jì)少生人口達(dá)3億人,節(jié)省相關(guān)開(kāi)支3600多億元。與此同時(shí),各級(jí)政府把計(jì)劃生育政策同扶貧開(kāi)發(fā)結(jié)合起來(lái),向計(jì)劃生育貧困家庭提供各種優(yōu)惠和免費(fèi)服務(wù),幫助他們盡快脫貧致富。在這個(gè)意義上,計(jì)劃生育政策可以看作一項(xiàng)反貧困政策。

然而又過(guò)了10年,在人們高度肯定計(jì)劃生育政策的反貧困效果的同時(shí),卻不得不面對(duì)一個(gè)不期而至的后果——失獨(dú)家庭。據(jù)調(diào)查,截至2012年底,我國(guó)至少有100萬(wàn)個(gè)失獨(dú)家庭。有專家預(yù)估,每年這樣的家庭還會(huì)新增7.6萬(wàn)個(gè)。

計(jì)劃生育政策在緩解人口眾多的壓力、為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)的同時(shí),僅僅30年后,就迫使社會(huì)、家庭和個(gè)人支付巨大的成本。這個(gè)后果,是當(dāng)初制定和推行這項(xiàng)政策時(shí)沒(méi)有或至少?zèng)]有充分預(yù)料到的。

這項(xiàng)政策的近期和長(zhǎng)期效益的差異提示我們,對(duì)于一項(xiàng)社會(huì)政策的效益,只看到近期效果,忽視長(zhǎng)期效果;或者只從一個(gè)角度看,例如只從人口數(shù)量或者經(jīng)濟(jì)效益看,都是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的;必須高度兼顧社會(huì)政策的近期和長(zhǎng)期效益,預(yù)防發(fā)生效益遞減甚至跌破效益底線的風(fēng)險(xiǎn)。

(二)空間性:反貧困與下崗失業(yè)政策的社會(huì)效益

傳統(tǒng)的城市貧困人口是以“三無(wú)”對(duì)象(無(wú)勞動(dòng)能力、無(wú)收入來(lái)源、無(wú)法定撫養(yǎng)人的社會(huì)救濟(jì)對(duì)象)為主。

20世紀(jì)90年代中期以來(lái),中國(guó)城市貧困人口日益增多,除了“三無(wú)”對(duì)象這一特殊人群外,主要來(lái)自因國(guó)有企業(yè)改革和產(chǎn)業(yè)調(diào)整而形成的下崗失業(yè)群體,以及資源枯竭型城市具有勞動(dòng)能力的居民,部分退休較早僅依賴很低的退休金生活的老年人,流入城市的部分農(nóng)村人口。

上述城市貧困群體的產(chǎn)生,固然有自然資源等方面的客觀原因,也有家庭與個(gè)人方面的主觀原因,但是主要原因是政策本身的偏差和政策執(zhí)行過(guò)程的偏差。

20世紀(jì)90年代中期的企業(yè)改革,導(dǎo)致“在職”職工就業(yè)沒(méi)有著落,退休職工養(yǎng)老金無(wú)處領(lǐng)取,有病的職工拿著一大把醫(yī)療費(fèi)單據(jù)無(wú)處報(bào)銷。盡管有很多理由為企業(yè)改革的必要性、某些問(wèn)題的難以避免性辯護(hù),但這一政策也使得貧困不再被看作主要是個(gè)人和家庭原因(生病、殘疾、天災(zāi)人禍等)造成的,而被看作是社會(huì)和政策原因造成的——這幾乎成了對(duì)貧困的一種普遍的認(rèn)知模式。

面對(duì)突如其來(lái)的下崗“洪水”,不得不采取的應(yīng)急政策是所謂“三條保障線”(基本生活保障、失業(yè)保險(xiǎn)、城市居民最低生活保障)。這些“保障”層次和水平都很低,而接受這種最低保障的對(duì)象是享有“國(guó)家主人翁”地位的下崗職工,許多昔日的生產(chǎn)能手、勞動(dòng)模范從萬(wàn)人仰慕頃刻間變成備受冷落的對(duì)象,這種心理創(chuàng)傷是難以承受的。這時(shí),他們不再把貧困僅僅理解為一種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,而是理解為包括社會(huì)權(quán)利、社會(huì)地位在內(nèi)的綜合問(wèn)題。

人們由此擴(kuò)大和深化了對(duì)貧困的理解。表面上,貧困表現(xiàn)為由于收入水平低而難以滿足基本的生活需求;實(shí)質(zhì)上,貧困是由于不具備與他人相同的權(quán)利、能力以及機(jī)會(huì)去獲得體面的生活。

以上“改變”已經(jīng)歷史地發(fā)生了,留給社會(huì)政策的不是功過(guò)的評(píng)說(shuō)(那是個(gè)人和歷史關(guān)心的事情),而是經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的吸取:在追求經(jīng)濟(jì)效益時(shí),我們應(yīng)該估計(jì)到為此付出的社會(huì)成本;在制定經(jīng)濟(jì)政策時(shí),應(yīng)該同時(shí)制定配套的社會(huì)政策。

(三)綜合性:反貧困與農(nóng)民進(jìn)城務(wù)工政策的社會(huì)效益

城市貧困人口中還有一個(gè)新群體,被稱為新的“三無(wú)對(duì)象”。在城市生活中,他們是“流動(dòng)人口”、“外來(lái)人員”、“陌生人”。他們中的一些人是特殊的城市貧困人群——沒(méi)有土地(離開(kāi)農(nóng)村),沒(méi)有固定工作(僅屬于臨時(shí)工),沒(méi)有與城市職工和居民相同的社會(huì)保障。他們既不具有城市居民身份,又脫離了原來(lái)農(nóng)村的社會(huì)支持網(wǎng)絡(luò),往往游走于城鄉(xiāng)之間。

允許農(nóng)民進(jìn)城務(wù)工,相較于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期將農(nóng)民緊緊束縛在土地上的那種政策,確實(shí)是一個(gè)巨大的歷史性進(jìn)步。但是,正當(dāng)農(nóng)民進(jìn)城務(wù)工政策充分顯示出正面效益,不可忽視的負(fù)面效益也凸顯出來(lái)。客觀上是由于長(zhǎng)期形成的城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)根深蒂固,一時(shí)難以撼動(dòng);主觀上是由于我們過(guò)分重視農(nóng)民工給城市和個(gè)人所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)收益,忽視了本應(yīng)給予更大關(guān)注的社會(huì)效益和社會(huì)問(wèn)題。因而,不論是從工業(yè)化和城市化的角度,還是從社會(huì)建設(shè)和社會(huì)治理的角度,30多年來(lái)積累了一些難以破解的社會(huì)難題。

一是社會(huì)公平難題。農(nóng)民工因?yàn)閼艏南拗撇荒軈⒓映擎?zhèn)職工社會(huì)保險(xiǎn),只能參加標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)很低的新型農(nóng)村合作醫(yī)療和農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn);這兩項(xiàng)制度分別遲至2003年和2009年以后才陸續(xù)建立起來(lái),且由于農(nóng)民工常年在城里務(wù)工,醫(yī)療服務(wù)的可得性其實(shí)很差,養(yǎng)老保險(xiǎn)對(duì)年輕的農(nóng)民工來(lái)說(shuō)更是遙不可及。如遭大病或不測(cè)之災(zāi),即使貧困,也難以獲得城市的社會(huì)救助,不能享受城市最低生活保障等基本福利待遇。這些社會(huì)權(quán)益的缺失成為流動(dòng)人口貧困現(xiàn)象的重要根源。

二是社會(huì)認(rèn)同難題。不公平,也就難以形成社會(huì)認(rèn)同。許多農(nóng)民工及其家屬在城市工作和生活多年,仍然缺乏對(duì)所在城市的歸屬感和認(rèn)同感,主要原因是制度性和政策性排斥所致。流入地政府對(duì)本地居民就業(yè)和再就業(yè)提供特殊優(yōu)惠政策與措施,造成了競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的行政干預(yù)和事實(shí)上的就業(yè)歧視;流動(dòng)人口在居住、隨遷子女教育等方面受到長(zhǎng)期的制度性限制,農(nóng)民工及其子女客觀上被置于“二等公民”的地位。

三是社會(huì)整合難題。缺乏社會(huì)認(rèn)同,也就難以形成社會(huì)責(zé)任感,難以建立人際信任,這樣的社會(huì)就很難實(shí)現(xiàn)整合。而難以整合是社會(huì)治理的最大難題,破解之道就在于需要政府、社會(huì)、社區(qū)、家庭和個(gè)人分別承擔(dān)起各自的責(zé)任,建立起包括財(cái)政、就業(yè)、法律、教育、交通、住房、工會(huì)等綜合的社會(huì)整合機(jī)制。

(四)整體性:反貧困與留守群體配套政策的社會(huì)效益

近年來(lái),進(jìn)城務(wù)工群體已經(jīng)受到了社會(huì)關(guān)注,那些留守農(nóng)村的老人、兒童和婦女,卻經(jīng)常處于“被遺忘的角落”,缺乏必要的社會(huì)關(guān)懷和社會(huì)保護(hù),社會(huì)政策在許多方面付諸闕如。

子女不在身邊的留守老人成為日益龐大的一個(gè)特殊群體。大多數(shù)留守老人生活清苦,飲食簡(jiǎn)單,不僅承擔(dān)著繁重的體力勞動(dòng),而且擔(dān)負(fù)起撫養(yǎng)教育孫輩的重任。而留守老人本身是弱勢(shì)群體,農(nóng)村社區(qū)普遍缺乏生活照料、醫(yī)療護(hù)理和精神慰藉等基本的養(yǎng)老服務(wù)。近年來(lái)留守老人自殺率明顯升高。

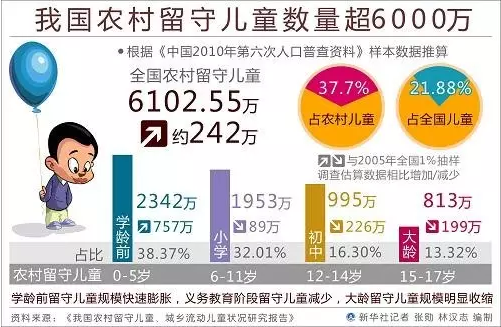

由于父母進(jìn)城打工,留守農(nóng)村無(wú)人照管的兒童人數(shù)也在不斷增多。他們失去父母庇護(hù),身心、學(xué)習(xí)、成長(zhǎng)都面臨著失管、失教和失衡;其在個(gè)性心理上往往表現(xiàn)異常,如性格內(nèi)向、孤僻、自卑、不合群;脾氣暴躁、沖動(dòng)易怒;極易發(fā)生犯罪和越軌行為。

至于留守婦女,除了獨(dú)自支撐門戶、撫育子女以外,還要承擔(dān)幾乎全部農(nóng)活,往往身心疲憊、精神焦慮。因夫妻長(zhǎng)期分居,家庭發(fā)生矛盾甚至破裂的比例也較高。因此,與第一代農(nóng)民工不同,第二代農(nóng)民工夫妻同時(shí)外出打工的明顯增多。

“留守”是“進(jìn)城”的另一面。進(jìn)城務(wù)工在經(jīng)濟(jì)上可能給家庭增加了收入,在這個(gè)意義上,它具有脫貧的意義。但是,貧困絕不僅僅是經(jīng)濟(jì)上的,它還體現(xiàn)在社會(huì)、文化、精神和心理等方面。很可能經(jīng)濟(jì)上的收益,遠(yuǎn)遠(yuǎn)抵不上其他諸多方面的損失。

這倒不能因此就否定進(jìn)城務(wù)工政策本身,而是應(yīng)反思其應(yīng)該具有的整體性。流動(dòng)就業(yè)會(huì)觸及到社會(huì)的方方面面,要同時(shí)考慮到就業(yè)政策、培訓(xùn)政策、分配政策、戶口政策、居住政策、家庭政策、子女政策、購(gòu)房政策、福利政策、學(xué)校政策、就醫(yī)政策等,建立起一個(gè)完整的政策體系,對(duì)流動(dòng)就業(yè)及其影響到的相關(guān)群體提供政策保護(hù)、政策預(yù)防、政策跟進(jìn)以及政策創(chuàng)新。

三、社會(huì)政策類型轉(zhuǎn)變的必然性與可行性

對(duì)于長(zhǎng)期被認(rèn)為取得巨大成就的社會(huì)政策,我們現(xiàn)在所做的反思,不是重新評(píng)價(jià),更不是全盤否定,而只是從總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的角度,著重于綜合效益的評(píng)估。

許多社會(huì)問(wèn)題的涌現(xiàn)或者是政策供給滯后,或者是社會(huì)政策缺失和缺陷的必然結(jié)果。我們?cè)诔浞挚隙☉?yīng)急型社會(huì)政策曾經(jīng)發(fā)揮的正面作用、充分理解它們當(dāng)初出臺(tái)的情景合理性的同時(shí),對(duì)社會(huì)政策尤其是其社會(huì)效益的公平性、可持續(xù)性和科學(xué)性,從總體上加以反思刻不容緩。

實(shí)現(xiàn)社會(huì)政策從應(yīng)急型向儲(chǔ)備型轉(zhuǎn)變具有必然性,也具有可行性。

第一,我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入中等收入國(guó)家行列,不能再沿襲追求溫飽階段的反貧困策略和社會(huì)政策。不光是要提高貧困標(biāo)準(zhǔn),更要重視致貧原因、貧困對(duì)象的變化;不能只重視絕對(duì)貧困,更應(yīng)該預(yù)防和消除相對(duì)貧困;不能只關(guān)注物質(zhì)方面的致貧因素,更應(yīng)該關(guān)注精神方面的致貧因素;不能只追求短期的反貧效果,更要追求長(zhǎng)遠(yuǎn)的、根本性的反貧效果。

第二,只有從應(yīng)急型向儲(chǔ)備型轉(zhuǎn)變,才可能有充裕的時(shí)間進(jìn)行效益評(píng)估,尤其是進(jìn)行中長(zhǎng)期效益評(píng)估。反貧困要有戰(zhàn)略構(gòu)思:不要過(guò)分把它看作“政績(jī)”,要科學(xué)地、理性地看待貧困。不要太著眼于消除貧困的現(xiàn)象,而應(yīng)重視消除產(chǎn)生貧困的原因。儲(chǔ)備型社會(huì)政策的主攻方向應(yīng)該是盡可能地消除導(dǎo)致貧困的根源。

第三,社會(huì)政策研究只有重視效益評(píng)估特別是中長(zhǎng)期效益評(píng)估,才可能獲得較優(yōu)的綜合效益。在不具備基礎(chǔ)性條件情況下的政府干預(yù)式反貧,重點(diǎn)應(yīng)放在改善和培育基礎(chǔ)性條件(包括改善生活和生產(chǎn)條件,加大交通、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入,更重要的方面應(yīng)該是發(fā)展教育)上,而不是追求眼前的反貧效果。

第四,社會(huì)政策要實(shí)現(xiàn)從應(yīng)急型向儲(chǔ)備型轉(zhuǎn)變,預(yù)防發(fā)生效益遞減甚至跌破效益底線的風(fēng)險(xiǎn),就必須在政策研究的功能定位、研究體制和范式、研究方法等方面有一系列調(diào)整和提高,才可能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。在功能定位上,社會(huì)政策研究要客觀地獨(dú)立回應(yīng)社會(huì)實(shí)踐特別是民意的需求,為政府決策提供智力支持但不是為文件作注腳;在研究體制和范式上,要真正向現(xiàn)代智庫(kù)轉(zhuǎn)變,發(fā)揮智囊作用,特別重視決策前的預(yù)案論證、決策中的參與咨詢、決策后的跟蹤評(píng)估,切實(shí)實(shí)施全程的決策支持;在研究方法上要提高科學(xué)化水平,重視社會(huì)實(shí)驗(yàn),運(yùn)用模擬與仿真等科學(xué)技術(shù)手段,加強(qiáng)理論基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)論證,較大幅度地增強(qiáng)社會(huì)政策的科學(xué)性,提高效益水平。

作者系中國(guó)社會(huì)科學(xué)院學(xué)部委員、社會(huì)學(xué)研究所研究員,著有《社會(huì)發(fā)展的時(shí)空結(jié)構(gòu)》等

中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:《探索與爭(zhēng)鳴》2014年第10期

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)